「われわれが知っていた西側世界はもはや存在しない」

(H.E. Dr. Ursula von der Leyen, President of the European Commission[1])

[1] 2025年4月のドイツ紙へのインタビューの中で、EU(欧州委員会)のウルズラ・フォンデアライエン委員長(H.E. Dr. Ursula von der Leyen, President of the European Commission)は「われわれが知っていた西側世界はもはや存在しない」と語った。

1. 束の間の「エピソード」にすぎなかった「西洋の時代」

「実は、18世紀初頭までは、インドと中国で世界GDPの過半数を占めていた。」と聴いて驚く人は結構多い。「西洋の時代」は、束の間の「エピソード」にすぎなかったのである。

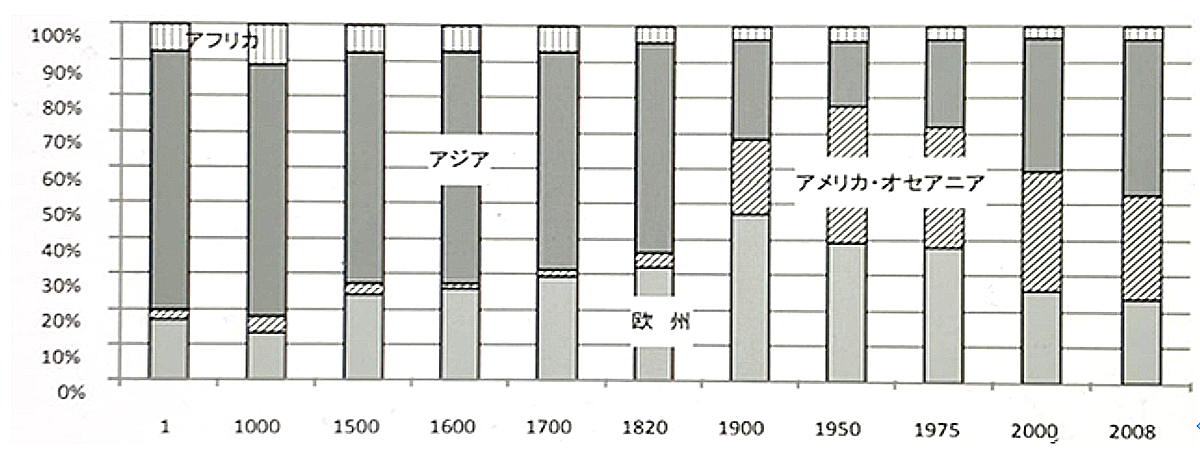

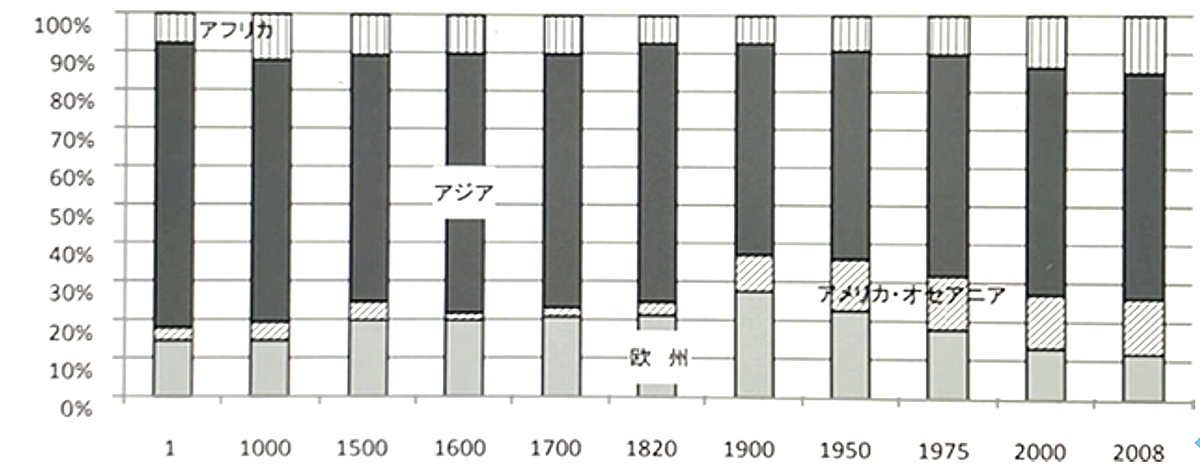

【図1】は、紀元後の世界のGDP(購買力平価ベース)の割合の推移を示している。【図2】は、紀元後の世界の人口の割合の推移を示している。西洋が世界を支配していたのは、たかだか、ここ300年ほどの短期間にすぎないことが、よく分かる。1760年代に始まったとされる産業革命(industrial revolution) 以降の300年間、西洋諸国は軍事力・経済力・知的権威において世界をリードしてきたが、産業革命以前の時代、その300年間の何倍もの長きにわたって、世界の中心は中国、インド、イスラム圏にあり、むしろ西洋は「世界の辺境」だった時代の方が長い 。欧米が国際秩序を支配してきたのは、実は人類史から見ればごく短い「特異な時代」にすぎず、「西洋の支配」は常態ではなく、歴史の中のごく短期間の束の間の「エピソード」にすぎなかったのである。

(出所)小野亮治(2011)「存在感増すアジア経済」

(出所)小野亮治(2011)「存在感増すアジア経済」

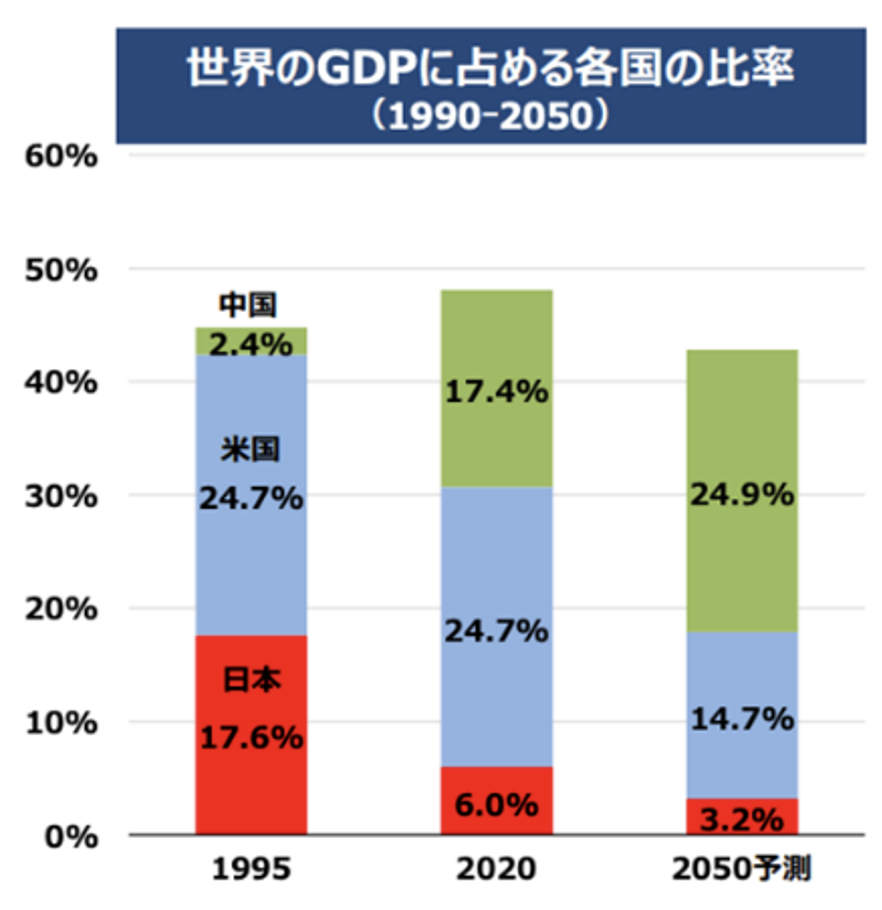

いまや、その「西洋の支配」の時代も、黄昏の気配が漂い始めている。近年、新興国の経済成長が著しく、世界経済に占める中国やインドといったアジア諸国の比重が高まってきている。

下図【図3】は、世界の名目GDPに占める米国と中国と日本の3か国の割合の推移を示している。1995年と2020年、そして2050年予想を示している。2050年には、米国は14.7%、中国は24.9%と予想されている。中国の成長と米国の凋落の明暗が一目瞭然である。ピーク時の30年前の1995年は17.6%を占めていた日本は、2024年は3.6%、さらに2050年は3.2%となる見込みである。

(出所)IMF(2025)” World Economic Outlook 2024” (April 2025)

下図【図4】は、去年2024年のIMF公表データによる世界の購買力平価ベースGDP[2] の国際比較ランキングを示している。この中で、1位は中国の38,154,219百万US$である。米国は、続く2位で、29,184,900百万US$である。このランキングから、中国が、すでに米国を追い抜いて、世界最大の実質GDPを持つ経済大国であることがわかる。3位はインドの16,187,183百万US$、4位はロシアの6,905,073百万US$となっている。ちなみに、日本は、5位で、6,530,591百万US$である。

(出所)IMF(2025)” World Economic Outlook 2024” (April 2025)

[2] 購買力平価(Purchasing Power Parity;PPP)は、各国で同じ商品・サービスがどれだけの金額で買えるかを基準にしており、為替変動の影響を受けにくい指標である。(出所)IMF(2025)” World Economic Outlook 2024” (April 2025)https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025

2. 不確実性(Uncertainty)

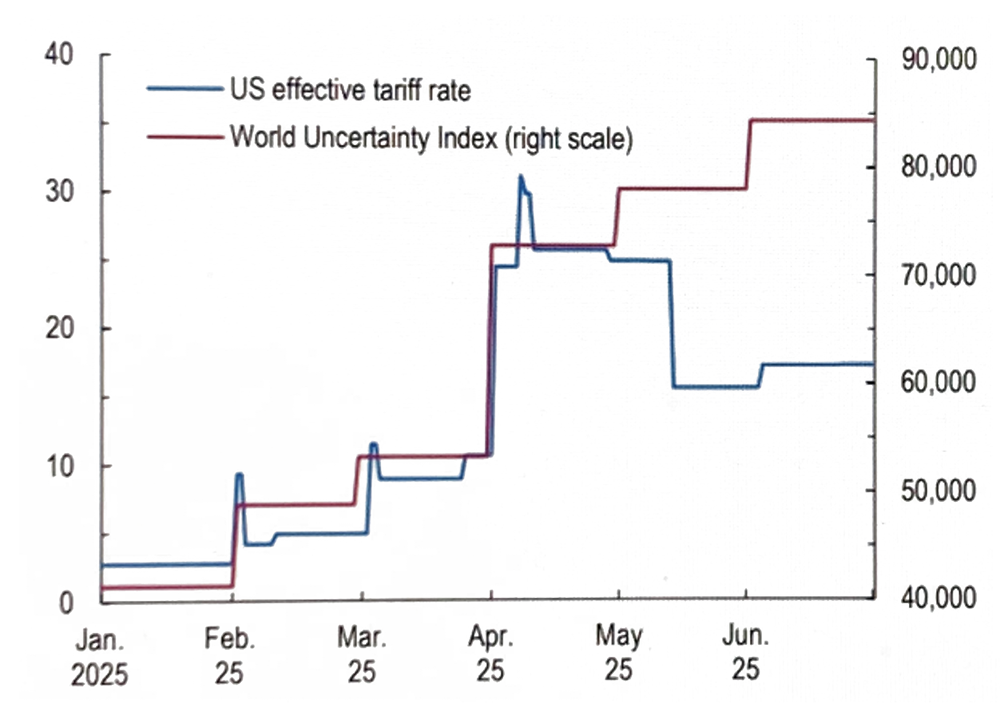

いま、手元にIMFの最新の7月修正版『世界経済見通し(July 2025 World Economic Outlook)』[3]が届いたので、斜め読みしている。以下の【図5】は、米国の実効関税率と不確実性指標の推移を示している。今年2025年1月のトランプ大統領就任以降、世界における「不確実性」が急増していることが一目瞭然である[4]。しかも、今春以降、米国の実効関税率が低下してきたにもかかわらず、「不確実性」は依然として高水準にとどまっている。一旦トランプ関税が世界中に与えた不確実性が、その後実効関税率を引き下げられても依然として高止まりし続けている。トランプの罪は重い[5]。

(出所)IMF(2025)“July 2025 World Economic Outlook”(WEO)

米国の実効関税率も4月以降下がり、国際金融環境の改善はみられているにもかかわらず、依然としてトランプ騒動騒動が世界中にもたらした世界全体の「不確実性」の弊害は計り知れないほど甚大であったことを物語っている。「不確実性」は遡及しないリスクでありコストなのである。

世界中を震撼させたトランプ関税騒動は、かつての「コロナ・パンデミック」に似ている。徐々に、日本はじめ各国との関税交渉も具体化し落ち着きつつあり、それにともない不確実性も当初よりは和らいできたかと期待したいところではあるが、「トランプ・パンデミック」の後遺症は深刻で、いまだにその傷は深い[6]。7月に「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法(One Big Beautiful Bill Act;OBBBA)」が成立したことで、米国の財政政策の短期的な方向性については一定の明確性が得られたものの、長期的な財政持続可能性に関する不確実性はむしろ高まる結果となっている。いずれも「トランプ劇場」の一方的かつ独善的なトランプ関税騒動の弊害は甚大で、一旦、世界に与えた不確実性の傷は深く、不可逆的で、世界中の誰も裨益しない実に迷惑千万な話である。これはトランプが一方的に無鉄砲に仕掛けた明らかな「人災」である。

[3] IMF(2025)“July 2025 World Economic Outlook”(WEO)

[4] 今春2025年4月に発表された『世界経済見通し(April 2025 World Economic Outlook)』。

[5] そもそも、「トランプ2.0」による一連のトランプ関税自体、世界貿易機関(WTO)の基本原則の一つである「最恵国待遇原則(Most Favoured Nation Treatment;以下「MFN原則」と略)」に抵触している。「MFN原則」は、ある国が他の国に対して最も有利な待遇を与えた場合、その待遇を他のすべてのWTO加盟国にも平等に適用しなければならないという原則である。これにより、貿易における差別をなくし、公正で安定した貿易関係を築くことを目指している。トランプは、これを全否定している。

[6] 今年2025年5月12日に中国と米国が、4月2日以降の関税を90日間(8月12日まで)一時的に引き下げることで合意し、米国が大半の貿易相手国に対して実施していた追加関税措置の猶予も、当初の7月9日から延長されたが、不安は払しょくできていない。米国政府は7月に一部の貿易相手国に対して書簡を送付し、4月2日に公表された水準を上回る関税を課す可能性を警告した。さらに、米国内では、関税賦課の法的根拠として「国際緊急経済権限法(International Emergency Economic Powers Act)」を用いることの適法性をめぐる訴訟手続きが進行中である。

3.米ドル基軸通貨国制度の蹉跌とパクス・アメリカーナの終焉

はたして、気になる今後の世界の経済成長見込はどうなのであろうか。IMFの最新の7月修正版『世界経済見通し』を観ても、世界経済成長率は減速する見通しである[7]。

「トランプ劇場」は「百害あって一利なしの人災」とも揶揄すべき一種の「とんでもない狂騒曲」なのである。

しかも、皮肉なことに、世界経済成長率減速の元凶たる「トランプ劇場」は、同時に、実は、トランプ政権自体の終焉を加速させ、米国覇権の終焉を加速させつつある。節操もなく次々と打ち出されている「トランプ2.0」の諸政策は、それ自体が、米国すら裨益しない「自損的政策」であり、パクス・アメリカーナ(Pax Americana)の終焉時期の到来を早める自滅効果以外の何ものでもない。

かつて「歴史は繰り返す。最初は悲劇として、次に喜劇として(History repeats itself, first as tragedy, second as farce.)」という箴言[8]があったが、ややアイロニーを込めて言うなら、「トランプは繰り返す。最初は喜劇として、次に悲劇として」とでも言えようか。米国にとっても世界にとってもこれ以上の「悲劇」はあるまい。

そもそも、なぜ、こんな「悲劇」が起こってしまうのか。実は、その「悲劇」には、必然性があった。この「トランプ劇場」という「悲劇」には「前幕」としての「プロローグ」があったのである。

実は、トランプの登場も、その背景にある米国の巨額の赤字問題の原因もその全ては、基軸通貨ドルの制度的欠陥がもたらした必然的帰結だったのである。さらにその根本原因を遡ると、基軸通貨ドルが誕生した1944年の「ブレトン・ウッズ体制(Bretton Woods System)」の欠陥に行きつく。換言すれば、基軸通貨ドルは、その誕生した時点ですでに、やがて時がたてば自壊自滅する宿命が内蔵されていた「時限爆弾」が組み込まれていたともいえる。「トランプ劇場」には、80年以上前から始まっていた「基軸通貨ドル」のナラティブという「長いプロローグ」があったのである。

以下、その説明をしたい。米ドルが国際的な準備通貨であるためには、諸外国がドルの外貨準備を保有できるよう、米国は余剰流動性を供給しなければならない。このため、米国は経常赤字を容認しなければならない。しかし、これは米ドルの信認を揺らがせかねない。

米国が米ドルの信認を保つために経常収支を均衡させてしまうと、国際市場へのドルの流動性供給が滞る。結果、米ドルが準備通貨の役割を果たせなくなってしまう。このジレンマのことを「トリフィンのジレンマ(Triffin dilemma)」[9]と呼ぶ。ブレトン・ウッズ体制が抱える矛盾を説明する言葉である。これは、戦後の国際通貨体制として80年に「金・ドル本位制」を採用したこと自体がそもそもの過ちのもとであったことを意味している。

そして、案の定、その後、1960年代に、この「ブレトン・ウッズ体制」にほころびがでてきた。

基軸通貨ドルに内蔵された「時限爆弾」から煙が出始めたのである。

ベトナム戦争が激化し、米国は巨額が戦費支出を余儀なくされ、同時に、大量の日本製や欧州製商品が米国市場に流入し、米国が慢性的な貿易赤字国に転落した。当時、米国は、貿易赤字の拡大により、自国の金準備が減少し、海外からの金兌換請求に応じられなくなる事態が発生していた。金を裏付けとするドルを基軸通貨とする「金・ドル本位制」は、ドルの供給量が増えすぎるとドルの価値が下がり基軸通貨としての信頼性が揺らぐという限界を抱えていた。

米国のニクソン大統領は、この問題の打開のための苦肉の策として、1971年8月15日に、金とドルの連携を断ち金とドルの交換を一方的に停止した。「ニクソン・ショック(Nixon Shock)」である。

その後、結局、固定レート制度から変動レート制度に移行することになった。その時点から、基軸通貨ドルは不換通貨として、糸の切れた凧のように漂流を始める。そして、その瞬間「ブレトン・ウッズ体制」が死んだ。これが「ニクソン・ショック」の実相であった[10]。そもそも、基軸通貨ドルの立て付け自体に無理があった。それゆえ破綻そのものが必然的でかつ不可避であったのである。

そして、「ニクソン・ショック」以降も、金兌換が停止された金による価値の担保がない「不換通貨ドル」が、引き続き、外面は「基軸通貨」として振舞いながら、国際通貨システムに君臨し続けた。もはや、その時点で、「不換通貨ドル」は「張り子のトラ」で、その価値をかろうじて支えていたものは米国の強大な軍事力等がもたらす「共同幻想」のみであった。ドルは、幸運にも「昔取った杵柄」のイナーシャ(慣性)が働いたせいで、抜本的な改革をしないまま、問題の先送りをしながら、「トリフィンのジレンマ」の爆弾を依然として抱えながら、そのまま今日に至っているのである。しかし、「時限爆弾」は消えたわけではなく、基軸通貨ドルの蹉跌の時期が到来するのは、もはや時間の問題であった。そして、ついに、トランプ劇場で「ドル終焉劇」が始まるのである。

去年2024年12月末のIMF公表資料の「IMF Data Brief: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves(COFER)」の直近の「Global FX Reserves Increased by 3.1 Percent in 2024Q3」を観れば一目瞭然であるが、世界の公的外貨準備に占めるドル比率は、57.39%と史上最低水準まで落ち込んでいる[11]。これはドル一極体制への信認の揺らぎとその限界を示唆していると考えられる[12]。

2025年5月16日には、ついに、米格付け大手ムーディーズ・レーティングスが、連邦政府の債務が昨年2024年の98%から2035年までにGDPの約134%に増加すると予想し、米国債の長期信用格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」へ1段階引き下げた[13]。今回のダウングレード理由として、米政府の財政赤字の拡大と返済能力に対する懸念を挙げている。今年1月の大統領就任以降の「トランプ2.0」のお粗末な動向から不安視する専門家は多かったが、案の定、想定通り、ついに、今回、ムーディーズが格付けのダウングレードを公表した。これは「トランプ劇場」終演の兆しだろうか。

現在未償還の米国債は、約28兆ドルに達しており、これは米国のGDPに匹敵する規模である。このうち、利払いだけでも年間約1兆ドルに上り、歳入に回るのは2兆6000億ドル程度と、米国の最大の支出項目となっている。米国の財政赤字は慢性的に続いている。米国の累積債務のGDP比率はすでに123%にもなっている。将来的に利払い負担が大きくなり、債務の持続可能性に疑問が持たれた[14]。今回の格付け引き下げは、時間の問題ではあったとは言え、やはり、トランプ自身がトリガーをひいた「自損事故」とも言えよう。欧米の専門家は「自分で自分の足を撃った」と揶揄している[15]。

米国の信用力が低下すれば、ドル離れや外貨準備の多様化、人民元・金などへのシフトが加速する。特にグローバル・サウス諸国やBRICS+諸国にとっては「脱ドル化」の口実となる。今回のムーディーズのダウングレードが基軸通貨国米国の凋落の決定打となる懸念もある。一部の年金基金や金融機関では「投資対象はAaa格に限定」とする規則があるので、今回の格下げにより、米国債の保有比率を引き下げる動きが出る可能性もある。万が一、世界中で流れを打って米国債離れが加速すれば、やがて、基軸通貨米ドルへの信任の毀損に飛び火するリスクは否めない。過去に1956年のスエズ危機で英国ポンドが急落し基軸通貨の地位から転落した史実を、忘れてはなるまい[16]。歴史は繰り返す。基軸通貨米ドルの終焉は、もはや時間の問題である。

[7] 貿易関連の歪みによって表面的に維持されていた回復力も次第に弱まりつつある。2025年は3.0%、2026年は3.1%と予測されており、これは2024年の実績値である3.3%や、パンデミック以前の歴史的平均値3.7%を下回っている。ただし、これらの数値は4月時点の基準予測を上回っており、徐々に回復の兆しも見える。2025年の上方修正は比較的広範な国・地域に及んでいる。その主因は、国際貿易における前倒し需要の顕著な強さ、4月時点の基準予測で想定されていたよりも低水準にとどまった世界全体の実効関税率、そして国際金融環境の改善に求められる。しかし、短期的な上振れ要因が作用する一方で、中長期的には依然として減速傾向が続くことが示唆されている。

[8] この言葉は、古代ギリシャ時代から伝わることわざで、カール・マルクスが続きを加え、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(Der 18te Brumaire des Louis Bonaparte)の中で、「ヘーゲルはどこかで、すべての偉大な世界史的な事実と世界史的人物はいわば二度現れる、と述べている。彼はこう付け加えるのを忘れた。一度目は偉大な悲劇として、二度目はみじめな笑劇として、と。」と書き、歴史の繰り返しとその性質について述べた有名な表現である。彼は、1度目はナポレオン1世を指し、2度目はナポレオン3世を指した。歴史的な出来事が繰り返されるとき、その初回の深刻さや重要性が次第に失われ、二度目には軽妙で滑稽な形で再現されると考えた。

[9] 「トリフィンのジレンマ(Triffin dilemma)」は「トリフィンのパラドックス」とも呼ばれている。国際的な準備通貨において、自国と国際社会の利害が対立してしまうこと。エール大学のRobert Triffin教授が1961年に『金とドルの危機』で唱えた。米ドルが国際的な準備通貨であるためには、諸外国がドルの外貨準備を保有できるよう、米国は余剰流動性を供給しなければならない。このため、米国は経常赤字を容認しなければならないが、これは米ドルの信認を揺らがせかねない。米国が米ドルの信認を保つために経常収支を均衡させてしまうと、国際市場へのドルの流動性供給が滞る。結果、米ドルが準備通貨の役割を果たせなくなってしまう。このようなジレンマのこと。ブレトン・ウッズ体制が抱える矛盾を説明する目的で唱えられた。

[10] このあたりの背景について関心がある方は、詳しい分析を解説している2025年5月3日公開の以下の拙論をご参照願いたい。(出所)古屋力(2025)『「トランプ劇場」後の「新世界秩序」への解像度をあげよ~「ドル基軸通貨制度」からの卒業と、国際的不均衡と気候危機の解決に資する異次元の「バンコール型国際通貨体制」の歴史的含意~』(2025年5月3日公開)

[11]IMF(2025)”Global FX Reserves Increased by 3.1 Percent in 2024Q3”(IMF Data Brief: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves ; COFER;)The latest IMF’s Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) survey results show that total foreign exchange (FX) reserves increased to $12.73 trillion in 2024Q3 from $12.35 trillion in 2024Q2, largely reflecting the appreciation of reserve currencies against the US dollar. The share of the US dollar holdings in the allocated reserves decreased to 57.39 percent from 58.24 percent in 2024Q2, partly due to the appreciation of most of reserve currencies against the U.S. dollar.https://data.imf.org/en/news/122024%20global%20fx%20reserves%20increased%20by%2031%20percent%20in%202024q3

[12] IMF統計資料は非ドル通貨で外貨準備している多くの国は正確な数字を報告していない可能性があるとの専門家の指摘もあり、表面的な数字に表れない人民元建て公的外貨準備が既に相当数積み上げられているとも推察され、想定以上に急速に非ドル化が進行していると考えた方が良い。

[13] すでにフィッチ・レーティングスは2023年に、スタンダード・アンド・プアーズ(現在のS&Pグローバル・レーティング)は2011年にそれぞれアメリカの格付けを最上位から引き下げていた。最後ムーディーズのみ最上位「Aaa」のままkeepしてた。

[14] 従来から安全装置として、米国では議会が政府の借金上限「債務上限(Debt Ceiling Crisis)」を定めてきた。政府の支出がその上限に達すると、新たな国債を発行して資金調達ができなくなる。この時、議会で債務上限引き上げが承認されないと、財務省は国債の利払いが出来なくなり、「デフォルト」の可能性がある。

[15] RBC BlueBay投資適格債チームのポートフォリオ・マネジャーであるマリン・ローゼングレンは、トランプ米大統領の「大きく美しい1つの法案」における財政リスクについて分析し、米国が債務負担から脱却できるとの考えは希望的観測にすぎないと喝破している。Malin Rosengren(2025)”Thinking the US can grow out of its debt burden is wishful thinking”(RBC BlueBay)

[16] 1956年7月26日、エジプトのナセル大統領はスエズ運河の国有化を発表。これに対しイギリス、フランス、イスラエルは共同で軍事介入を行った。しかし、国際的な批判を浴び11月には撤退。このスエズ危機は、イギリスの経済力と国際的な影響力の低下を世界に示した。その結果、ポンドの価値が下落した。そのことで、英国ポンドの基軸通貨としての地位が揺らいだ。

4. パクス・アメリカーナを破壊する「エクス・マキナ」トランプ

今年1月以降「トランプ劇場」が奏でる騒々しい狂騒曲に辟易としながら、一連の混乱と騒動に閉口しながらも、ふと、いまや風前の灯火となりつつある「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」について考えた。

そもそも、「パクス・アメリカーナ」は、「アメリカによる平和」を意味する。第二次世界大戦後、米国が国際秩序の主導権を握り、経済的、軍事的優位性を発揮してきた米国覇権時代を表象している。これを「ソフトな帝国主義」と評する識者もいる。外見上は、諸国の国家主権と国際協調を尊重しつつ、実質的には世界の安全保障と経済的秩序を支配する。ハード面では、軍事的に「守ってあげる」と用心棒として影響力を行使し、ソフト面では、経済的に「世界の消費者」と「世界の通貨の元締め」として君臨し、思想的に「経済合理性」「民主主義」「法の支配」で覇権を握る。そして、教育・文化面で、世界最高峰のハーバード大学を筆頭に「世界の知」を先導し、文化面で世界中の人々を魅了し、音楽や映画やスポーツ等で世界の憧れを一手に集めてきた。そこが、「ソフトな帝国主義」と言われる所以である。

「パクス・アメリカーナ」は、以下の2軸式システムとして、論点整理できる。

<パクス・アメリカーナの構造>

●「ハード面=軍事面」

同盟国関係を通じて、核兵器による「安全保障の傘」を世界に提供し、米国の軍事的後ろ盾を受けた同盟国は、その見返りとして、外交面や安全保障面で米国に自発的隷従をする。

●「ソフト面=経済・金融面+教育・文化面」

米ドルを基軸とした国際通貨制度をベースに、自由貿易のグローバル市場を整備し、決済・外貨準備での米ドル通貨特権と金融覇権、低利米ドル資金調達による消費大国の地位を米国が享受。同時に、教育・文化面でも世界を先導してきた。

しかし、そのパクス・アメリカーナの前に暗雲が立ち込めている。そして、いまや「パクス・アメリカーナのさよなら最終公演」という垂れ幕がかかった「悲劇」の序幕が開演している。「トランプ2.0」は、足元の株価急落と景気減速が示すように自国経済を困難に陥れ、物価高と景気悪化が同時に進むスタグフレーション(stagflation)への加圧を続けている。まさに「自損行為」としか思えない愚策を性懲りもなく展開中である。今回の、「トランプ関税」に象徴される「トランプ劇場」の騒動は、ノーブレス・オブリージュを放棄した断末魔の覇権国米国の末期的症状にも見える。そして、スタグフレーションの霧がたちこめる崖っぷちに立っている主人公トランプの足についている鎖には、米国民の人生が、そして、さらには世界中の無辜な市民の命運も繋がっている。

ノーベル賞受賞経済学者のジョセフ・スティグリッツ(Joseph Stiglitz)氏は、「ドナルド・トランプ氏は世界経済にとって非常に大きなリスクである」と語っている。また、元財務長官のラリー・サマーズ(Lawrence Henry Summers)氏も、「歴史上最大の経済に対する自傷行為だ」と批判している。世界の知性が異口同音にその危険を指摘している。いま観ている「トランプ劇場」は、基軸通貨国米国が、通貨発行益を享受しつつ、直ちに赤字を解消しなければならないという緊張感を欠いたまま、兌換性のないドルを、際限なく世界に供給し続け、過剰流動性が拡大させながら、巨額の貿易赤字を拡大してきた結果であり、米ドル基軸通貨制度が生み出した「悲劇」なのである。

トランプは、パクス・アメリカーナを破壊する「エクス・マキナ」 (ex machina)とも囁かれている。「エクス・マキナ」、元々はラテン語で「機械仕掛けの神」を意味する演劇用語で、古代ギリシャ演劇で、物語の最後に突如として現れ、複雑な状況を解決する存在である。転じて、物語や状況を都合よく解決する人物でもあるが、はたして、トランプは、真の「エクス・マキナ」なのか、あるいは、単なる百害あって一利なしの「破壊者(destroyer)」か。いずれ、歴史が証明するであろう。

かくして、21世紀に入って、米国覇権システムの矛盾が露呈し、臨界点に達し、瓦解し始めた。

この米国覇権システムを維持するための必要悪であった米国内の製造業や白人中間層の犠牲が限界に達し、国民の「ルサンチマン(ressentiment)」[17]が制御不可能になった。その結果、「Make America Great Again(MAGA)」を掲げたトランプが再登場した[18]。そして、圧倒的な支持を受け、今年1月トランプ大統領が誕生した。「トランプ劇場」は、以下の3本のシナリオから成っている。

<「トランプ劇場」の3本のシナリオ>

●「世界支配からの撤退政策」=国内最優先注力+国際機関・海外支援等全方位戦略からの撤退

●「こん棒政策」=高関税+デイールによる自国利益最大化

●「縮小政策」=「孤立主義」により、影響力を北米という特定地域に限定

この「トランプ劇場」について、一部の専門家は、パクス・アメリカーナ時代の終盤の断末魔の「悲劇」だと観ている。なぜなら、このトランプのシナリオは、皮肉なことに、前掲した「パクス・アメリカーナ」の肝心なハード+ソフトの柱をことごとく破壊するからである。ハード面では、軍事面への対外関与を極力削減し、米国の軍事面での比較優位性を毀損させ、ソフト面では、経済・金融面での対外的な支援を縮小し、教育・文化面での米国の魅力や優位性を破壊し、さらに、同盟国すら敵に回す傲慢かつ利己的な高関税政策等で、米国への信任を毀損している。その結果、世界中で「ドル離れ」「非ドル化」が加速し、基軸通貨国の座を、トランプ自ら危うくしているのである。まさに「パクス・アメリカーナ」の終演を加速する「自損的」な施策に他ならない。

その意味で「トランプ劇場」は、主人公の破壊者トランプが演じる「自壊劇」であると言えよう。いま、観劇している大衆は、事態の深刻さも知らずに「トランプ劇場」に能天気に声援を送り、興奮し熱狂してる。まだ「トランプ劇場」が終盤で「パクス・アメリカーナの終焉」という悲劇的結末を迎えつつあることも知らない。その後、大衆が、「トランプ劇場」が、実は、米国民に明るいMAGAの未来をもたらす「喜劇」ではなく、「パクス・アメリカーナ」の肝心なハード+ソフトの柱をことごとく破壊する「破壊劇」で「悲劇」であったことを知るのは、「トランプ劇場」終演後、しばらく経ってからであろう。その「深刻さ」に気づいた時には、もはや後の祭りなのであるが。

[17] 「ルサンチマン(ressentiment)」とは、「恨み」や「未消化の怨恨」である。「弱い立場にある者が、強者に対して抱く嫉妬、怨恨、憎悪、劣等感などの織り混ざった感情」で、一言で言うなら「やっかみ」である。「ルサンチマン」は米国だけではなく、日本でも起こっている。このあたりの分析については、あわせ、以下の拙稿もご参照願いたい。古屋力(2025)『日本における「ルサンチマン」の鮮やかな解法 ~「脱収奪的モデル」と「アジア的価値観の回帰宣言」の未来志向的含意~』

[18] 実は、「トランプ現象」の出現を、かなり以前からみごとに予言していた小説家と哲学者がいた。1人は、小説家シンクレア・ルイス(Harry Sinclair Lewis)。1世紀近くも大昔90年前に、1935年に書いた小説『ここでは起こりえない(It Can’t Happen Here)』 で、トランプ現象を予言していた。もう1人は、哲学者リチャード・ローティ(Richard Rorty)。27年前に、1998年に書いた論文『リベラル・ユートピアとその敵(Achieving Our Country )』で、トランプ現象を予言していた。

5.パクス・アメリカーナ後の世界の地平線

はたして、このトンチンカンな「トランプ劇場」が終演した後の、世界の風景はどのように見えるのであろうか。そして、パクス・アメリカーナ後の世界の地平線には何が見えてくるのであろうか。破綻したパクス・アメリカーナ後の世界に、戦火の階が出現する不吉な予感がしているのだが[19]。

トランプの独善的かる傲慢不遜な「力の政治」によって、いままで各国が築き上げてきた「信頼」と「国際秩序」は瓦解しつつある。同盟国も含めて、世界中が、すでに嫌気がさしつつある。

もはや、「覆水盆に返らず」である。トランプは、すでに「パンドーラー(Πανδώρα, Pandōrā)」の箱を空けてしまったのである[20]。このままでは、米国覇権時代「パクス・アメリカーナ」は、遅かれ早かれ終焉を迎える。後は、時間の問題である。これは、不可逆的な歴史的必然である。

トランプが空けてしまった「パンドーラー」の箱からは、関税問題だけでなく、安全保障問題等、あらゆる難問や災いが世界中にばらまかれ、世界各国に、当惑と狼狽を、そしてさらには、不快感と不信感を与えている。トランプは、節操もなく、同盟国には関税措置などで圧力を強める一方、ウクライナに侵攻を続けるロシアには融和的な姿勢を取る。こうした支離滅裂な対応により、各国は安全保障政策等の外交政策の根本的見直しを迫られている。世界中では、急激に不確実性が増しており、その結果、米国への信頼は一気に急落している。もはや再起不能な状況にある。

朝日新聞社が2025年2~4月に実施した全国世論調査では、「いざという場合に米国は本気で日本を守ってくれると思うか」という問に対し「そうは思わない」と答えた人の割合が77%に上った。「ロシアと手を握ってウクライナを見捨てたように、米国は、中国と手を握って台湾や日本を見捨てるのではないか。」そんな疑念をもつ日本人すら多くなってきている。日本国民も、米国依存の限界と危険を認識して米国への不信感と不安を抱いている明らかな証左である。

「第2次世界大戦の反省から国際社会は、軍事力による国境線の変更を厳しく禁じてきたのに、ロシアは2022年のウクライナ侵攻で、欧州において戦後初めて、軍事力で大規模に国境線の変更を行った。しかしトランプ政権は、そのことを問題視しなかった。トランプ政権は東アジアでも、同盟諸国の利益を犠牲にして超大国同士の安定的共存を図るかもしれない。日本国民が自国の未来をそんなふうに暗く想像しても無理はない」と、国際政治学者の細谷雄一慶応大学教授は喝破する[21]。まさに、正鵠を射た洞察である。

いま、我々が、あらためて直視し、再認識し、覚悟しなければならないことは、第一次大戦から第二次世界大戦を経て構築された世界の20世紀版「米国覇権型国際秩序」が終焉することである。まさに、歴史的必然としての「パクス・アメリカーナ」の終焉が現実になりつつあるのである。

すでに「パクス・アメリカーナ」の中枢が運動を停止して久しい。今から16年前の2009年に、英国のゴードン・ブラウン首相が「ワシントン・コンセンサス(Washington Consensus)[22]は終わった」と言明している。

今後の展開次第では、同盟国の離反・影響力の低下や米国の財政赤字・債務の信認崩壊・米国ソブリンリスク上昇によるデフォルト等を含む米国覇権終末期の「悲観シナリオ(U.S. Doomsday Scenario)」も十分ありうる[23]。

トランプ政権は、米国が覇権国を維持することの負担を問題視している。米国が主導して作り上げてきた様々な国際的な秩序のもと、他国がそうした秩序、枠組みを自国の利益のために使い、その結果、米国の利益は損なわれてきた、との不満をトランプ政権は強く抱いている[24]。覇権国がその負担に耐えかねて、自ら覇権国の地位を降りるというのは、覇権国の交代のパターンの一つとして長い世界の歴史の中では珍しいことではないが、これほど自発的かつ早急に覇権の座から自ら降りようとするトランプの自損的行動は、もはや常軌を逸している。今のトランプ政権は、覇権の座を放棄し、この「覇権の条件」のすべてを、一気に、自ら放り出そうとしているように思えてならない。ここまでくると冷静な計算に基づいて所作ではなく、自暴自棄な振る舞いにすら見える。

政治学者イアン・ブレマー(Ian Bremmer) は、世界をリードする安定的な大国連合が存在しない指導国不在の世界の状態を「Gゼロ(G-Zero)」と呼んだ[25]。

これからは、「パクス・ブリタニカ」を標榜したかつての大英帝国や「パクス・アメリカーナ」を標榜してきた現覇権国の米国のような、強大な軍事力や基軸通貨、言語といった強力な求心力を担保にして単一の国や価値観が国際秩序を牽引することができない時代になってゆく。「無主のGゼロ」世界では、相対的衰退を加速する米国は内向き志向を強め、世界を主導する意志と能力の両方を失い、方や、中国、EUなどの他の大国も世界秩序を引き受ける準備が整っていない。その結果、気候変動、パンデミック、金融危機などグローバルな課題への対応が、統一的かつ効果的に進められない困った状況に陥る[26]。

すでに、世界の自由貿易体制を支えてきた世界貿易機関(World Trade Organization;以下WTO)は機能不全に陥っている。戦後80年の自由貿易体制をリードした米国が、アフリカの最貧国を上回る世界屈指の高関税国に変わった。世界貿易は「力の支配」へ傾き、透明で公正な市場を目指した自由主義経済は後退しつつある。

米国は、すでに従来のWTO体制を越える新しい貿易秩序の樹立に入っている。グリア米通商代表部(United States Trade Representative;以下USTR)代表は2025年8月7日、ニューヨークタイムズへの寄稿で、「第2世界大戦以降、ブレトン・ウッズ体制とウルグアイ・ラウンドを経て設立されたWTOが米国に不利に作用してきた」と批判し、米国の相互関税発効日に合わせてWTO体制の終焉を事実上宣言した。そして、トランプ政権の一連の関税政策を、新たな貿易秩序として掲げ、これによって製造業の復活が可能だと主張し、この新たなトランプ政権の貿易政策を「トランプ・ラウンド」[27]と命名し、これをWTOに代わる新しい世界貿易秩序だと断言した[28]。

この「20世紀秩序」後の世界システムをめぐるグレート・ゲームは、核戦争の現実的脅威を世界中の人々に実感させたウクライナ紛争をもって、リセットされたとも言われている。先のトランプ米国のウクライナ戦線離脱表明を契機に欧米勢主導の旧来の体制が崩壊。欧米勢主導のグローバル・リセットによる「グローバル統一政府による国際秩序」への続投可能性も低いとの観測もある。

世界は、「ルールに基づく秩序ある世界」から、「ルールが多元化した世界」へ変質してゆく。必然的に、国連、WTOなどの伝統的国際機関が十分に機能せず、「制度の空白」が生まれやすい。紛争の抑止力が弱まり、「ルールなきジャングル」になりかねない。交渉が複雑化することに伴う「協調コスト増大」、誰も主導しないために起こる「責任の希薄化」、価値観・制度の違いによって派生する「信頼構築の困難さ」等の諸問題が起こる。こうした諸問題に対して、いかに柔軟で参加型の秩序へ移行させながら中央集権的な仕組みから分散的秩序へ移行できるか、いかにしてグローバル・サウスの台頭を念頭に「正統性ある多元的秩序」の形成を進めれるか、そして、いかにして気候危機問題等の地球規模課題への新しいアプローチを構築できるか、難問山積ではある。

かつての覇権国米国主導のリベラル国際秩序が後退し、中国やEUも明確な覇権を取らない、あるいは取れない中、多極的で流動的な国際構造が続く[29]。

「無主のGゼロ世界」では、国際的リーダーシップの空白、規範やルールの多元化・競合、そして協調の不確実性と脆弱性が併存する海を突き進む「海図なき航海」が待ち構えている[30]。「無主のGゼロ世界」では、気候変動・戦争・貧困等のグローバル課題に対応しにくくなる[31]。

こうした中、「無主のGゼロ世界」における人類の持続可能性を担保できる新たなプラットフォームの構築が、喫緊と課題となる。

そしていま「ポスト資本主義の国際秩序」が「無主のGゼロ世界」から誕生すると言われている。

そして、21世紀版「多極的世界統治システム(polycentric global governance system)」が到来すると言われている。

それでは、20世紀版「米国覇権型国際秩序」の終焉後に来たるべき「ポスト資本主義の国際秩序」たる「多極的世界統治システム」とはいかなる世界なのであろうか。我々は、パクス・アメリカーナ後の世界の未来展望をどのように描いたらいいのであろうか。

「無主のGゼロ世界」のまま「混沌」が続くのか、あるいは、その米国覇権型統治形態の延長線でG7が続投できるのか、はたまた欧米勢主導のグローバル・リセットによる「グローバル統一政府による国際秩序」が誕生するのか、あるいは、非米諸国を軸とした「多極的国際秩序」なのか。そして、その来るべき「新世界」で、はたして、日本の命運は、どうなってゆくのであろうか。

[19] 多くの専門家の間では、民主主義国家では政治家が人気取りのために愛国心をあおる危機を自ら作りがちで、顕著な冒険主義に出る誘引が高まることが統計的に有意に高いリスク要因になることが明かになってきている。結果的に民主主義を志向する社会でも特に独裁体制からの移行期には戦争が起きやすいとの指摘がある。Atsushi Tago (2025)”How do you protect peace?” 多湖淳(2020)『戦争とは何か;国際政治学の挑戦』

[20] プロメーテウスが天界から火を盗んで人類に与えた事に怒ったゼウスは、人類に災いをもたらすために美しい女性「パンドーラー(Πανδώρα, Pandōrā)」を作らせた。神々は、彼女に、「決して開けてはいけない」と言い含めて、箱(πίθος;ピトス)を持たせた。ある日パンドーラーは好奇心に負けて、その箱を開けてしまう。すると、箱から、疫病、悲嘆、欠乏、犯罪などなど様々な災いが飛び出した。しかし、「エルピス(ἐλπίς)」だけが、そこに残った。パンドーラーはその箱を閉めてしまった。こうして世界には災厄が満ち人々は苦しむことになった。古典ギリシャ語の「エルピス」は、「予兆」とも「期待」とも「希望」とも訳され得る。英語圏ではエルピスは「Hope」(希望)と呼ばれている。

[21] 細谷雄一・板橋拓己(2024)『民主主義は甦るのか?——歴史から考えるポピュリズム』等。

[22] 「ワシントン・コンセンサス(Washington Consensus)」とは、1980年代後半から1990年代にかけて、アメリカ政府、国際通貨基金(IMF)、世界銀行などのワシントンに拠点を置く機関が、開発途上国に対して推奨した一連の経済政策。市場原理主義に基づき、財政規律、自由化、民営化などを柱とする政策パッケージであり、グローバル化を推進する上で重要な役割を果たした。

[23] Garrett M. Graff(2025)” Doomsday Scenario”etc.

[24] 米国の長い歴史の中では、第二次世界大戦以降のグローバルな安全保障への関与の時代はむしろ例外的であって、モンロー主義に象徴される孤立主義的な対外政策が多くの時代を占めていた。ジョージタウン大学教授の国際政治学者チャールズ・カプチャンは、2020年に刊行した『孤立主義(Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World)』の中で、米国外交においては孤立主義がその時代の大半を占めてきた伝統であって、真珠湾攻撃の1941年からトランプ政権成立までの70年程度の期間がむしろ例外であり、現在その例外の時代が終わりつつあると論じている。

[25] Ian Bremmer(2012)” Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World”

[26] 無主の世界「Gゼロ世界」では、多元的秩序、分野別多国間主義、ポリセントリック・ガバナンスといった以下のような想起がされている。

<無主の世界「Gゼロ世界」の諸相>

●多元的秩序(Pluralistic Order)の仕組み=一つの価値観や制度を押しつけず、相違と共存を前提とする枠組み。地域的・文化的多様性を認めた「共通のルールセット」の構築がされる世界。国連等の国際機関も、「一致団結方式」ではなく、むしろ分野別連携を軸として「機能的協調主義」に依拠する。

●分野別多国間主義(Issue-based Multilateralism)の仕組み=気候変動、貿易、感染症、AIなど、テーマごとに柔軟な連携をしてゆく仕組みで、従来型の固定的なG7や国連に代わって、「AI規範の共通ガイドライン」や「気候危機」等の課題ごとの「目的別連合体」や「連携ネットワーク」方式を重視する。

●小規模・柔軟な連携単位(Minilateralism)の仕組み=すべての国を巻き込むことが不可能であるので、意思決定可能な少数国による連携を構築する仕組みで、既存のクアッド(Quad)の進化形や、気候先進国による脱炭素協定等、小規模・柔軟な連携が共存する。

●こうした4つの諸相は、どれも単独で現出するのではなく、各種合成・併用した形で、今後の新しい世界秩序の模索が進められてゆく中で登場する風景である。

[27] 2025年4月2日にトランプ大統領が相互関税原則を発表して以降次々と各国と進めてきた一連のトランプ大統領の関税政策をかつてグローバル自由貿易を促進した「ケネディ・ラウンド」「東京ラウンド」「ウルグアイ・ラウンド」など過去の多国間貿易交渉と同じ「ラウンド」と見なし「トランプ・ラウンド」と命名した。

[28] ただし、このトランプの貿易政策「トランプ・ラウンド」は、必ずしもトランプに思惑通リにはいかない可能性が大きい。追加関税でインフレが加速し、米国内でトランプ関税への反対論が過熱し、来年の中間選挙を控え、トランプ関税の見直しを余儀なくされる可能性は高い。今後の帰趨を慎重に注視する要あり。

[29] EUも「環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership;以下TPP)」の進化形である「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership;以下CPTPP)」との協調や中国やインドとの連携等で貿易の多角化を図るべく模索している。2025年時点でCPTPPには英国が正式に加盟を果たし、中国や台湾の加盟申請が進められている。日本にとっても、今後、CPTPPとの補完的な「地域的な包括的経済連携協定(Regional Comprehensive Economic Partnership;以下RCEP)」はもちろんのこと、存在感を高めているグローバル・サウスとのそれぞれのメリットを活かしながらの連携強化も重要となるであろう。

[30] アジア経済研究所の熊谷聡研究員らが中心となって行ったシミュレーションでは、米欧日と中露の対立で世界経済が分断された場合、中立国であるグローバル・サウス諸国が大きな「漁夫の利」を得るという分析結果が示された。しかも、分断が深刻なほどグローバル・サウスはプラスの影響を得るという結果だ。世界の分断や多極化が進みつつあるこの時代、グローバル・サウスの国々にとっては、中立であることがまさに自国の利益になる。

[31] 「無主のGゼロ世界」で、まず、気候危機問題解決においては、国際協調の欠如でCOP等の国際会議などでの合意形成がますます困難になってゆく。また、責任の所在が曖昧なため、約束不履行や「炭素漏れ」(carbon leakage)の問題が浮上する。さらには、米国をはじめ「自国第一主義」の復活によって長期的な気候政策の一貫性が損なわれる本質的な懸念もある。また、恒久的平和構築においては、国際安全保障の担い手が不在であることが致命的な問題となる。従来の覇権国米国のような「世界の警察官」がいないからである。「治安の空白地帯」が拡大するリスクがある。同時に、軍拡競争や代理戦争の火種がくすぶりやすい。さらには、サイバー空間や宇宙空間など、新しい安全保障領域での規範が不在かつ未整備のまま放置され、新たな火種となる可能性があり、恒久的平和構築に取り組む際の足かせとなる懸念がある。かように、難問山積である。しかし、こうした難問山積にも見える諸課題に対して、困難ではあるが、すべて解決可能であり、ヒントはある。気候危機問題解決におけるヒントの材料としては、EU、中国、都市ネットワーク、市民社会など複数のアクターが自主的に気候リーダーシップを発揮する可能性もある。また、ESG投資、グリーンエネルギー企業など民間部門で技術革新等を軸に国家を超えて行動する可能性もある。さらには、グローバル市民社会の貢献も期待できよう。「無主のGゼロ世界」ならではの「リーダーなき連帯によるネットワーク構築」も大きな貢献が期待できよう。また、恒久的平和構築におけるヒントの材料としては、「無主のGゼロ世界」は、従来の冷戦型のブロック対立がないぶんだけ紛争リスクが緩和される可能性はある。また、国連等の全球的な国際機関の機能不全が顕在化する一方で、アフリカ連合、ASEANなど地域的な平和イニシアチブの自律性が強化される余地がある。

6.われわれが知っていた西側世界はもはや存在しない

「われわれが知っていた西側世界はもはや存在しない」。2025年4月のドイツ紙へのインタビューの中で、EU(欧州委員会)のウルズラ・フォンデアライエン委員長(H.E. Dr. Ursula von der Leyen, President of the European Commission)は、この衝撃的な言葉を吐露した。

欧州諸国の中では、もはやこれまでと同様に米国との同盟関係を維持することはできないという不安や懸念が広がっている。トランプ政権の欧州批判の姿勢や米欧間での亀裂の深まりは、国際政治における巨大な変化を印象づけている。もはや事態は不可逆的で、遡及効はない。欧州諸国の間での米国への信頼は大きく減退し、よりいっそうの「戦略的自律」の必要性が唱えられている[32]。

パクス・アメリカーナ後の世界「無主のGゼロ世界」は、「21世紀版多極的世界統治システムの世界」だと言われている。「多極的世界統治システム」は、覇権国を中心とした従来型の一極的な国際秩序ではなく、多くの異質な国家が並存しそれぞれが影響力を持つ世界である。20世紀型「米国覇権型国際秩序」のリセットボタンを押した後、「無主のGゼロ世界」になった後に誕生する新たな国際秩序である。

そして、既に、「多極的世界」に向けた不可逆的なパラダイムシフトは問答無用に始まっている。

米国や西側諸国の相対的な影響力の低下。中国、ロシア、インドなど非西側諸国の台頭。米国覇権時代終焉後の新たな覇権分散時代へ。民主主義・自由経済等の「普遍的価値」から権威主義的資本主義や国家主導型経済発展モデル等地域・文化毎の「多角的価値」併存時代へ。国際通貨制度や経済協力の枠組みにおける従来型IMF・世界銀行体制から新たな新開発銀行(New Development Bank;NDB)+安全保障体制へ。グローバル・サウスの代表として、既存の国際機関改革+新国際機関創設へ。単なる経済協力を超えた政治的連携の模索等々、すでに不可逆的な地殻変動が、世界各地で、多様な形で、確実に始まっている。もはや、この動きは止まらない。しかも不可逆だ。

いま人類は、歴史的転換点にいる。しかし、「無主の世界」に向こうに垣間見える21世紀版「多極的世界統治システム時代」の具体的な風景は、いまだ曖昧模糊としており、五里霧中である。

この不透明な世界に、我々は手探りしながら暗中模索を続けて行かねばならない。実に困ったことである。

[32] トランプ政権の不穏で支離滅裂な言動によって、欧州諸国の中では米国に対する信頼が大きく揺らいでいる。ウクライナのシンクタンク「新欧州センター」が2025年4月29日に公表した世論調査によると、米国のトランプ大統領を「信頼しない」と答えた人が89%にも上った。米国の欧州関与の将来に悲観的な者も、あるいは大西洋同盟の維持を強く望む者も、いずれにせよ欧州諸国がよりいっそう軍事における自助努力が不可欠であるという認識は共有されている。欧州委員会は、こういった欧州における世論変化を背景として、2025年3月19日に8000億ユーロ規模の防衛投資策「欧州再軍備計画(ReArm Europe Plan)」を発表した。EUの欧州対外行動庁が2025年3月21日に公表した「即応性2030(Readiness 2030)」では、より不安定となった欧州の安全保障に対して、防衛力の再構築と域内防衛産業の強化を強く要請し、より自律的な欧州の防衛政策を育成する不可欠性が論じられている。防衛技術面でも防衛産業面でも、ヨーロッパは米国から大きく後れをとっており、そのこと自体が懸念となっている。ロシアの軍事的脅威の増大、米国の欧州安全保障への関与の後退、さらにはヨーロッパを排除した米ロのみでのウクライナ和平をめぐる協議など、米国のリーダーシップに対するヨーロッパの信頼は大きく後退している。この時期にトランプ政権が、戦後一貫して米国人が独占してきたNATO(北大西洋条約機構)の欧州連合軍最高司令官のポストを放棄して、欧州側に譲ることが報じられてから、そのような懸念はよりいっそう大きくなっている。

7.「新しい世界秩序」の構築の必要性

当然のことながら、5年間に及ぶ「トランプ劇場」が終演しても、すぐ「多極的世界統治システム時代」に移行するわけではない。次の大統領選挙で仮にヴァンス副大統領が出馬して勝利した場合には、よりラディカルな変化が到来し、米国がNATO離脱に向かう可能性も否定できない。防衛技術のイノベーションや防衛産業の育成、そしてそれらを基礎とした防衛力の整備には長い時間が必要だ。だとすれば、米国が今後どのような様相を示すにせよ、EUがよりいっそう自立に向かうのは確かである。

こうした中、EUのフォンデアライエン欧州委員長は、トランプ米政権が関税引き上げなどで自由貿易に背を向けるなか、「有志国で世界の通商秩序を守るべきだ」との考えを強調した。2025年6月26日のEU首脳会議で、包括的・先進的環太平洋経済連携協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership;以下CPTPPと略称)加盟国と連携して新たな国際貿易機関をつくる構想を提起し、WTOに代わる新しい形の貿易機関を欧州人として立ち上げるべきではないかと提案した。さらに翌27日未明に記者会見し、「アジア諸国はEUとの協力を望んでおり、EUも同様だ。これはWTOの再設計の始まりと捉えてよい」と説明した。そしてつい先日7月に来日した際に、フォンデアライエン欧州委員長は、日本を含めたCPTPP加盟国との協調に意欲を示した。EUの日本に寄せる期待はいつもになく大きい。

このような欧州情勢の動向を受けて、はたして、日本外交はどうあるべきなのか。パクス・アメリカーナ後の世界における日本の立ち位置はどうあるべきなのだろうか。日本も、従来とは異なる新しい思考が求められている。EU同様に、日本も、「戦略的自律」の必要性が求められている。リベラルな国際秩序の擁護者として、日本は自らの国際社会でのより重い責任を担う必要がある。

2025年7月23日、石破茂内閣総理大臣は、訪日中のアントニオ・コスタ欧州理事会議長(H.E. Dr. António Luís Santos da Costa,President of the European Council)及びウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長との間で、第30回日・EU定期首脳協議を行った。

席上、多角的貿易体制の堅持を含めた安定的で予測可能なルールに基づく自由で公正な経済秩序の維持と強化にともに取り組むこと。重要鉱物を含むサプライチェーンの強靱化・多角化や、戦略的依存の低減に関して協力し、経済的威圧や非市場的政策・慣行に対処すること。重要・新興技術の促進・保護、エネルギー分野の協力を推進する等について互いに合意を得た。そして、日EUの競争力強化と成長のための「日EU競争力アライアンス(Japan-EU Competitiveness Alliance)」の立ち上げで合意した。

日本も欧州も、WTOの再設計、つまり「WTO2.0」の早急な構築の必要性において、問題意識と方向性を一にしている。日本とEUが一つの自由貿易圏を形成すれば、それは世界最大の市場となる。 そこでの規則やプラクティスが世界におけるグローバルスタンダードになる可能性が高い。 すでに、米国が離脱した後の気候変動に関する「パリ協定」は、EUと日本が中心となって実行していくことになるだろう。その青写真は、決して絵空事ではなく、近未来現実である。その実現は、ひとえに、日本政府の大局観と判断に架かっていると言っても過言ではない。

8.「バンコール2.0」と「ブレトン・ウッズ2.0」の地平線

「新しい世界秩序」構築にとり、新しい国際通貨システムの構築は、不可欠で重要な要件である。

いまや、関係者間で、現下の米ドル基軸通貨制度の近未来の破綻可能性を視野に、「新たなブレトン・ウッズ体制」への抜本的なパラダイムシフトをいかにするかが、喫緊の課題となりつつある。

やや専門的な議論にはなるが、重要なテーマでもあるので、以下、論点整理しておきたい。

かつての「ブレトン・ウッズ体制」は、まだ第2次世界大戦が終結する前の戦時中に米国ブレトン・ウッズの山中で国際会議が開催され、その青写真が描かれた。今回も、いま新しい国際通貨システムの構築について議論を始めることは決して早すぎることはない。実際に機能不全に陥っている現下のWTOの実態に鑑み、世界の自由貿易体制の「WTO 2.0」へのバージョンアップが喫緊の課題になっていることと同様に、国際通貨体制も、米ドル基軸通貨制度の先行きが不透明な中、次世代の「ブレトン・ウッズ2.0(Bretton Woods System 2.0)」の構築に向けた準備に向けた議論を始めること自体は、決して早計なことではない。むしろ遅すぎるくらいである。

前述にてすでに指摘した通り、「トリフィンのジレンマ」を内包した「金・ドル本位制」を基軸としたブレトン・ウッズ体制を戦後の国際通貨体制として採用したこと自体がそもそもの過ちであった。その反省が示唆する意味は重要である。つまり、覇権国米国一国の通貨ドルを、国際的な準備通貨にしたことで自国と国際社会の利害が対立してしまったという手痛い歴史的反省からの教訓である。

新しい国際通貨システムが、米国ドルに代わって基軸通貨をユーロにしたところで、「トリフィンのジレンマ」は発生し、何ら、本質的な問題の改善にはならない。それでは、新しい国際通貨システム「ブレトン・ウッズ2.0」どのように設計したらいいのか。答えは自明である。反省を踏まえ、覇権国一国の通貨を、国際的な準備通貨にしないことである。ヒントは、英国代表として参加した経済学者ジョン・メイナード・ケインズ( J. M. Keynes)が提案した仮想通貨「バンコール(Bancor)構想」にある[33]。当時のブレトン・ウッズ会議に出席したケインズは、すでに、ブレトン・ウッズ体制の「金・ドル本位制」に内包された「トリフィンのジレンマ」のリスクを見抜いていた唯一の参加者であった。彼は、1国家の通貨を基軸通貨としてグローバルな準備通貨とすることは不適切であるとし、米国が提案した「金・ドル本位制」(米財務省ハリー・デクスター・ホワイトの案)ではなく、投機的な為替変動や通貨切り下げ競争を抑制できる仕組みとして各国通貨が一定の比率で「バンコール」に固定される「固定通貨制度構想」を提案した[34]。

これは、国際通貨制度のための超国家的な清算通貨(supranational currency)で、第二次世界大戦後の経済再建と貿易拡大を支えるために提案された革新的かつ公平性を重視した国際清算制度を目指したものであった。しかし、結局、会議では国力で圧倒的な優位にあった米国に押し切られてしまい、残念ながら実際には採用されなかった。最終的には、米国主導の米ドルを基軸とする固定相場制「金・ドル金本位制」が採用され「ブレトン・ウッズ体制」が確定してしまった経緯がある[35]。

それでは、過去の反省を踏まえ、覇権国一国の通貨を国際的な準備通貨にしない新たな「ブレトン・ウッズ2.0」はどのように設計したらいいのか。畢竟ケインズの「バンコール+固定通貨制度構想」をヒントに新しい仮想通貨「バンコール2.0(Bancor 2.0)」が、選択肢の1つになろう[36]。

「ブレトン・ウッズ2.0」の設計の際には、以下の3点が鍵となろう。

<「ブレトン・ウッズ2.0」設計上の重要ポイント>

①基軸通貨依存からの脱却

(基軸通貨国の国内金融政策が世界に波及する問題を軽減する工夫)、

②不均衡是正

(黒字国も赤字国も調整義務を負い、恒常的な経常黒字・赤字の固定化を防ぐ工夫)、

③多極化経済に適応

(米国・EU・中国などの複数経済圏が対等に参加できる工夫)

むろん、まったく新しい構想だけに、ことは簡単ではない。課題山積である。今現在、想定される「ブレトン・ウッズ2.0」構築上の課題としては、以下の4点を挙げることができよう。

<「ブレトン・ウッズ2.0」構築上の課題>

●主権国家の抵抗

赤字国の米国や中国やドイツ等の黒字大国が調整義務や罰金を受け入れる可能性は低いという問題点がある。

●ガバナンス問題

国際清算同盟の権限や透明性、制裁執行力をどう担保するかといった課題がある。

●政治的合意形成の難しさ

ブロック経済化や地政学対立の中で、多国間合意を作るのは難しいというやっかいな課題がある。

●既存金融市場との接続

為替市場、債券市場、SWIFTや国際銀行決済システムとの整合性という悩ましい課題もある。

ちなみに、ポスト米ドル基軸通貨制度を視野に入れた「現代版バンコール」の議論もすでに世界中で始まっている[37]。主な注目すべき面白い動きとしては、以下の3つを挙げることができる。

<すでに始まっている「現代版バンコール(Bancor 2.0)」の議論>

●IMFの特別引出権(Special Drawing Rights ;SDR)[38]拡張案

SDRをより自由に使える形にすれば、事実上の「ミニ・バンコール」化が可能との議論もある。

●デジタル国際通貨案

中銀デジタル通貨(Central Bank Digital Currency ;CBDC)[39]同士をつなぐ多国間清算ネットワークで、バンコール的な会計単位を運用する構想である。すでに中国では、「m-CBDC Bridge」構想[40]が始まっている。

●BRICSの通貨バスケット構想

金・原材料・通貨バスケットを基礎にした新たな国際決済単位を提案する動きである。

以上、新たな「ブレトン・ウッズ2.0」構築に向けての現在地について、やや専門的な議論ながら、論点整理をした。上述した「バンコール型の国際決済単位構想」は、ドル覇権システムの後継として新たな国際通貨制度の重要な核となるが、貿易不均衡、為替不安等の現行のドル基軸通貨システムの課題を解決する潜在力がある一方で、その実現には基軸通貨国米国や黒字国が自らの既得権を手放す必要があり、これは「ブレトン・ウッズ」が構築された1944年当時よりも、政治的にさらに難しい状況であるとの専門家の意見もある。しかも、基軸通貨にはイナーシャ(慣性)がある。

すでに、トランプ米大統領は、2025年7月8日に、ホワイトハウスで記者団に対し、自国通貨ドルが基軸通貨の地位を失えば「大きな世界戦争に敗れたようなものだ」危機感をあらわにし、「BRICS諸国はドルを破壊しようとしている」と非難し、ドルとは別の決済手段を模索するBRICS諸国に対し10%関税を課す意向を示し威嚇しておr、思い切ったパラダイムシフトはなかなか簡単ではない。

現実的には、IMF SDRやCBDC多国間決済ネットワークを徐々にバンコール化していく「漸進的ブレトン・ウッズ2.0」が、実行可能性が高いであろう。いずれにせよ、「ブレトン・ウッズ2.0」は、パクス・アメリカーナ終演後の「新しい世界秩序」構築にとって要となる重要テーマであり、引き続きIMF SDRやCBDC多国間決済ネットワークの進展等を、注視してまいりたい。

[33] バンコール(Bancor)は、第二次世界大戦後の国際金融秩序の設計を巡って、英国の経済学者ジョン・メイナード・ケインズが1944年のブレトン・ウッズ会議に提案した、国際清算用の仮想通貨(国際通貨単位)の構想である。これは実際に発行される紙幣ではなく、国際間の貿易収支決済にのみ使われる「国際的な会計単位」であった。国際収支の不均衡を是正し、赤字国だけでなく黒字国にも調整義務を課した。ケインズは、赤字国だけを痛めつけると世界経済が縮小すると考えたため、黒字国にも「支出義務」を課す対称的システムを作ろうとしたのであった。基本原理は、①各国は輸出で稼いだ外貨も、輸入で使った外貨も、すべて各国の中央銀行に対する中央銀行の「国際清算同盟(International Clearing Union;ICU)」の口座でバンコールに換算。②赤字国は過剰輸入を抑えるよう圧力を受ける。③黒字国も、過剰貯蓄や輸出超過を続けると罰金やバンコールの没収などの措置を受ける。④貿易の恒常的な不均衡(米国の黒字一方や、現在で言えば中国の巨額黒字など)を構造的に是正可能。の4点であった。

[34] 2007年1月、フランス在住の政治経済学者スーザン・ジョージ(Susan George)は「これらの機関ができていたら、先進国と途上国、双方の住民の必要に応じた貿易システムが構築され、世界は現在よりも理にかなったものとなっていただろうからだ。」と「ル・モンド・ディプロマティーク(Le Monde diplomatique)」で述べている。

[35] 当時最大の黒字国であった米国は、戦後のドル金本位制(1オンス=35ドル)により、自国通貨を世界基軸に据える方が利益は大きいと判断し、ケインズの「バンコール」に反対し、代わりにドルを基軸通貨とするホワイト案(米財務省ハリー・デクスター・ホワイト)を押し切って、「ドル金本位制」が採用されることになった。

[36] 2009年3月、「国際通貨制度を改革せよ(Reform the International Monetary System)」という題の演説の中で、中国人民銀行の周小川総裁は、ケインズのバンコールの働きかけを「先見の明有」と称し、金融危機に対する反応では、「グローバルな準備通貨として、国際通貨基金 (IMF) の特別引出権 (SDR) を採用すべし」と提案した。彼は、トリフィンのジレンマ(流動性のジレンマ;ある国内の金融政策の目標を達成しながら、同時に他国の準備通貨の需要に合わせられないという矛盾)を理由に挙げ、国家の通貨がグローバルな準備通貨となるのは、不適切であると主張した。

[37] 「現代版バンコール」の議論がすでに世界中で始まっている背景には、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて2022年2月に決定した対ロシア金融制裁では、ロシア主要銀行の国際銀行間通信協会(SWIFT)ネットワークからの排除や、ロシアが米国など海外に保有していた資産の凍結等が行われた事案が契機となった。金融制裁の衝撃は、その影響力の大きさをロシアのみならず各国に再認識させた。金融制裁が大きな効果を持つ根源には、米ドルの基軸通貨体制及びSWIFTとコルレス契約に基づく銀行間ネットワークがクロスボーダー決済における事実上の標準規格となっている点にあった。こうした課題へのアプローチとして、各国・地域の中央銀行が発行するデジタル通貨(Central Bank Digital Currency: CBDC)を活用し、新たな送金ネットワークの構築を模索する国際的なプロジェクトが複数立ち上がっている。それらは、現行の決済ネットワークに代わる新たな国際送金手段を提供するとともに、将来的に、米ドルの一極体制及びこれを用いた金融制裁の効果にも影響をもたらす可能性を持つ。

[38] 国際通貨基金(IMF)が加盟国の準備資産を補完する手段として、1969年に創設した国際準備資産、及びその単位。SDR配分を受けた国は、いつでもIMFの仲介を受けて、自身の保有SDRと引き換えに他の加盟国の保有する自由利用可能通貨(IMFが定める。現在はドル・ユーロ・人民元・円・ポンド)を引き出すことができる。また、IMFへの出資やIMFによる貸し出しは、基本的にSDR建てで行われるほか、世界銀行がSDR建での債券発行を行っている。ただし、SDRの保有はIMF加盟国等の公的主体に限定され、民間取引においては使用されない。SDRの価値は、自由利用可能通貨の加重平均によって計算され、日々更新される(加重平均の比重・自由利用可能通貨の選定は、5年に一度見直しされる)。

[39] 中銀デジタル通貨(Central Bank Digital Currency;CBDC)とは中央銀行の債務として発行されるデジタル通貨で、我々が手に取ることができる紙幣をデジタルデータに置き換えたもの。CBDCは主な使用者によってホールセール型とリテール型に分類できる。ホールセール型CBDC(w CBDC)を用いた国際決済はまだ実験段階であり、その最終的なシステム構造は未確定だが、現状、各国・地域の中央銀行と商業銀行間の取引においてブロックチェーン技術を用いたプラットフォーム上でw CBDCをやり取りするという形式が主である。

[40] 「m-CBDC Bridge」Projectは、2021年2月に公表され、現時点で中国、タイ、UAEの中央銀行と香港金融管理局、及びBISイノベーション・ハブ(香港)が参加している。Project Dunbarは2021年11月に公表され、シンガポール金融管理局、オーストラリア、マレーシア、南アフリカの中央銀行、及びBISイノベーション・ハブ(シンガポール)が参加している。いずれのプロジェクトも共通のブロックチェーン上で参加国が発行するwCBDCを取引する仕組みを想定しており、国際決済が抱える課題解決を目標としている。

9.日本の出番

実は、世界中が混迷しているいまこそが、日本にとって正念場だと思っている。空前絶後のチャンスだと思っている。来るべき「多極的世界統治システム時代」において日本の果たす役割は大きい。「多極的モデル」の成否の鍵は、日本が握っているとも考えている。

なぜなら、現下の米中間のややこしく混迷したきな臭い対立軸の緊張感の狭間に地理的にも地政学的にも位置している日本こそが、アジアで唯一のG7加盟国で、欧米流の価値観も共有出来ると同時に、アジアの一国として中国とも隣人として真摯な対話が可能でき、唯一未来志向的な提言ができる稀有な立場にあるからである。ゆえに、いまこそ、日本の出番である。日本に対して、世界中が、自由で公正な貿易を推進し、国際経済秩序の安定に貢献する役割を期待している。

日本が、独立した平和国家として、毅然として米国に向き合いながら、中国を含むアジア諸国と共存共栄の可能性を育んでゆけるかどうかは、日本にとって最優先の重要課題となりつつある。そして、いまが、日本衰退を回避出来るかの正念場である。

シンガポールのシンクタンクISEASユソフ・イシャク研究所(ISEAS – Yusof Ishak Institute;ISEAS)は、2025年4月3日、ASEAN加盟国(含む東ティモール)11カ国の識者らを対象とした調査報告書「The State of Southeast Asia: 2025 Survey Report」を公表した。同調査によると、中国か米国のいずれかと同盟を結ぶことを余儀なくされた場合、「米国を選ぶべき」と回答した割合がASEAN加盟国10カ国平均で52.3%であったが、米軍基地があるシンガポールとフィリピンを除きインドネシア、マレーシア、タイでは中国支持が多数派となっている。東南アジアで経済的に最も影響力が大きい国・地域機関を選択する質問では、「中国」を挙げた割合が前回調査に引き続き最も高かった。調査報告書は、「ASEANが2つの大国の間で微妙なバランスをとっている。中国との経済的相互依存が、安全保障や米国との歴史的結びつきと競合している」と分析している。今後、アジア諸国の米国離れと中国への傾斜がこのまま加速してゆく可能性がある。いま、米国が、欧州だけでなく、アジアでも孤立しつつあることには重要な示唆を与えてくれる。このまま日本が対米従属のままだと、日本も米国とともに、世界から孤立するリスクがあることには警戒が必要である。

米国が自由貿易の旗頭の座から離脱しつつあるいま、畢竟、日本は「米国依存」の従来型の外交戦略を見直す時が来ている。むろん、あえて米国との良好な同盟関係を毀損し緊張感を高める必要はない。いかにバランスをとるかが肝要である。いまが、日本にとっては、端境期である。100年後の日本の未来を決める正念場である。この冷静な時代感覚は日本にとって重要必須である。

日本にとって、主体的に自由貿易の旗頭として振る舞う責務は大きく重い。米国への偏依存で思考停止に陥ってきた外交政策面でも、アジア政策・安全保障政策を抜本的に見直し、日本のあるべき立ち位置のリセットを検討する好機でもある。

日本のあるべき立ち位置として考えうるシナリオとしては、米国との距離感をどのようにするのかによって、様々なシナリオがありうるが、はたして、いかなる選択肢があるのであろうか。

あらゆる可能性も視野に入れ、pros とconsを総合的に勘案して、日本のあるべき最適な立ち位置を考えると、以下の様な3つのシナリオが描ける。いずれにせよ、生存基盤の再構築を念頭にした内政強化と欧州及び中国とのさらなる関係強化は鍵となる。

<日本のあるべき立ち位置として考えうる3つのシナリオ>

Plan A「米国との同盟深化(延命路線)」

Plan B「多極協調への架け橋(バランサー路線)」

Plan C 「地域重視(アジア型多国間主義)」

Plan A「米国との同盟深化(延命路線)」

現下の米国との安全保障同盟「日米同盟」への依存度が極めて高い関係性を継続する選択肢である。

一朝一夕に「日米同盟」を一気に解消して、あらたな日本独自の安全保障体制構築が現実的に無理であると判断し、米国覇権の「イナーシャ」を念頭に、当面の間、米国との同盟深化を基本とした「延命路線」をとる選択肢。米国との安全保障同盟を維持しつつ、あくまで、米国側に立って、対中抑止の一翼を担う一方、「日米同盟」を基軸にしつつも、米国一辺倒から、「多極世界」への移行を視野に、米中欧印をつなぐ橋渡し役を狙うポジションを目指して行く。そのためにも、非米の中国・インド・欧州諸国との良好な関係維持も不可欠。半導体・AI・防衛分野で日本が誇る競争力優位を活かしながら、技術協力を深化させ、米国にとって経済・軍事での「不可欠なパートナー」として自国のレゾンデートルを担保しながら生き残る。この選択をした場合、リスクもある。万が一、米国覇権が急速に弱まった場合には、日本は「米国への過剰依存」の代償を払う可能性がある。このあたりのバランスが難しい。

Plan B「多極協調への架け橋(バランサー路線)」

米中紛争時の「日本の米国への過剰依存」の代償を払う不毛なリスクをあらかじめ回避するために、「中立性」を担保してゆく戦略をとる選択肢である。

Pax Americana 後の「多極化世界」の早期到来を見越して、早めに手を打つべく、米国依存べったりのポジションから潔く卒業して、日本の位置づけを「多極協調への架け橋」としての「バランサー」として、方針転換する路線である。その際に想定されるリスクとして、米国に与える不快感・不信感・信頼の毀損をいかにするか、その結果発生する日本の安全保障体制の弱体化をどう担保するかが重要な鍵となる。米国を怒らせないように、どのようにして「日米同盟」への依存度を徐々に逓減させてゆくか、微妙なかじ取りが重要となるが、トランプが軍事予算自己負担増加を要求している実情を逆手にとって、方や、中国との良好な関係性の深化・拡充もしっかり担保しながら、米国と中国の「間」に立つ戦略的バランサーを目指す戦略が要となる。同時に、アジア諸国(ASEAN、インド、豪州)や欧州とも連携し、「中規模パワー連合」を形成しながら、技術・環境政策・人材育成等の日本の強みを存分に生かしながら、「信頼できる公共財供給国」となる戦略をとることが肝要となる。

Plan C 「地域重視(アジア型多国間主義)」

さらに軸足を一歩アジアに踏み込んで、「アジア型多国間主義」に依拠した「地域重視」政策をとる選択肢である。アジアの安定的秩序形成に主導的役割を果たす。3年前に誕生した「広域経済連携協定(Regional Comprehensive Economic Partnership;RCEP)」[41]の中核的な基軸国として、アジアにおける日本の存在感を高めることが肝要となる。同時に、日ASEAN連携、インド太平洋戦略を通じ、アジアの「ハブ国家」となる。並行的に、BRICS拡大や「上海協力機構」[42]といった新興ブロックとも一定の距離をとりつつもバランスを保ちながら持続的に友好的に関与してゆくことが肝要となる。鍵は、米中間の緊張感を読みながら、いかにして、米国との関係性を良好に維持できるかにある。なお、さらなる進化形としては、アジア諸国に共通の喫緊の課題である気候危機対策「脱炭素」を結束点として経済・環境双方に裨益する「東アジア脱炭素共同体構想」に発展させることも一考であろう[43]。

このPlan AからPlan Cまでの3つのシナリオは、いずれも、日本の実態をfactに依拠して客観的に認識した上で、日本を過大評価も過小評価もしない中立的な観点から、今の世界情勢を俯瞰的にとらえて、日本の未来像にとって今後の考えうる可能性の選択肢として、論点整理したものである。

むろん、3つの可能性以外にあるかもしれない第4のシナリオの可能性を除外するものではない。それぞれのケースについて、冷静に日本のあるべき立ち位置について今後の持続可能性を担保した日本の未来像を念頭に、自由闊達に議論し、入念なシミュレーションをしておくことは肝要であろう。

いずれにせよ、米国が自ら世界の自由貿易体制と平和構築の第一線から離脱しつつあるなか、「無主の世界」に向こうに垣間見える21世紀版「多極的世界統治システム時代」を射程に、日本の未来を構想することは、極めて重要であり、そのための周到な設計作業は必須不可欠であると考える。

そこにおいて、世界における日本の役割は、「日EU競争力アライアンス」等を拠り所にした「WTO 2.0」の早期構築や「バンコール2.0」の構想段階からの主体的参画等、「新しい世界秩序」の構築の必要性に鑑み、新たなパラダイムシフトにおいて重要な意味を持ってくる。

日本の存在なくして「新しい世界秩序」の構築は不可能である。

トランプは、「パンドーラーの箱」を開けてしまった。民主主義や法の秩序や、国際秩序が瓦解し、気候危機解決や恒久的平和等の国際公共財の供給者が不在となる懸念がある。

でも、「トランプ劇場」終演後、その「パンドーラーの箱」の底には、「エルピス(ἐλπίς)」すなはち「希望」が残っている。

「パクス・アメリカーナ」の後の世界には、「希望」がある。

その「希望」に一番近いのは、日本かもしれない。

なぜなら、いま時代が求めているのは、「分断」ではなく「融和」であり、「攻撃」ではなく「共生」であり、「支配」ではなく「調和」であるからである。そして、その高度な「融和力」「共生力」「調和力」に長けた「ソフトパワー」を実装できている奇特な国が、他ならぬ「日本」だからである。

これは、日本への過信なのだろうか。

あるいは、単なる過剰期待なのであろうか。

そうは思わないのだが。

(end of documents)

[41] ASEAN10カ国、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの15カ国が参加する広域経済連携協定。2022年1月1日に一部国で発効し、貿易や投資の活性化、サプライチェーンの効率化などが期待されている。参加国は、ASEAN10カ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド。

[42] 上海協力機構(Shanghai Cooperation Organization; SCO)は、2001年に中国とロシアが主導し設立した、ユーラシアの政治、経済、国際安全保障、防衛組織。中国の上海で設立されたため「上海」の名を冠するが、本部(事務局)は北京である。加盟国によるユーラシア一帯の安全保障の確立を主な議題としている。しばしば対テロ・分離主義・宗教問題についての意見交換へと発展している。加盟国による軍参謀総長会議や国防相会議も行っている。

[43] 古屋力(2021)『東アジア脱炭素共同体構想の歴史的意義と必然性 -「気候サミット」後の持続可能な世界設計のレシピ』

※本稿記載内容は、すべて現時点の公開情報に基づくものであり、その見解は、所属組織を代表するものではなく、古屋力個人の意見である。

地球環境学者 古屋 力

東京大学 未来ビジョン研究センター 客員研究員

東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部元教授(気候変動・地球環境専攻)

国際通貨研究所 元シニアエコノミスト(国際金融・国際通貨専攻)