株式会社デンソー、東レ株式会社、株式会社野村総合研究所、本田技研工業株式会社、株式会社マテック、リバー株式会社は、使用済み自動車(ELV:End-of-Life Vehicles)の自動精緻解体*1を起点としたCar to Car*2実現のため、6社が発起人となり、動静脈*3が融合したバリューチェーンの構築を目指す「BlueRebirth(ブルーリバース)協議会」を設立した。

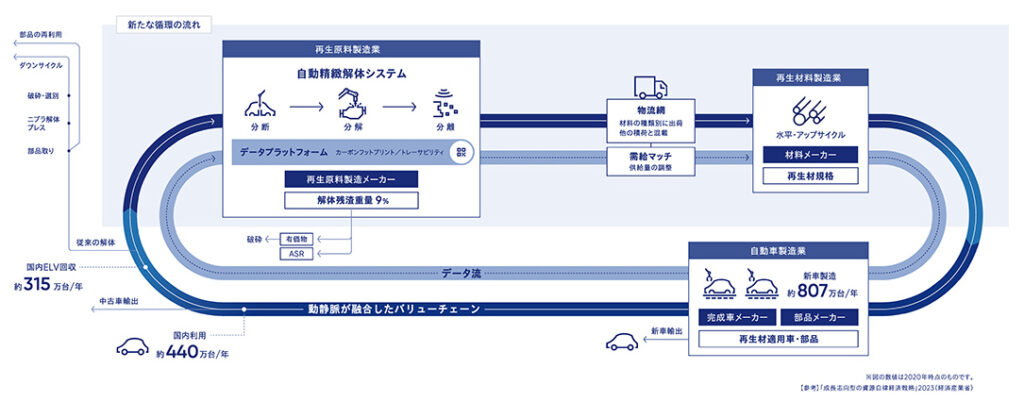

近年、自動車産業では、持続可能な社会の実現に向けてサーキュラーエコノミーへの転換が求められており、再生材の大幅な利用拡大による天然資源の消費削減が大きな課題となっている。しかし現在、ELVを破砕した後に材料を選別する手法が世界では主流であり、高純度の再生原料の確保が極めて難しい状況となっている。また、これまで動静脈の連携が十分ではなかったことから、高い品質基準と十分な供給量の両立が求められる自動車の材料として、再生材を用いるための取り組みが進んでいなかった。

加えて、自動車リサイクル産業では、自動化・デジタル化の推進や、職場環境の整備による人手不足の解消が課題となっていた。

今回設立したBlueRebirth協議会は、これらの課題に挑戦し、2035年に向けて自動車リサイクル産業を、自動車産業における資源循環型の新たなバリューチェーンの一翼を担う「再生原料製造業」へと進化させ、Car to Carの実現を目指す。

具体的な取り組みとしては、動静脈が融合したバリューチェーンの構築に向けて、ELVの自動精緻解体を起点に、参画企業や研究機関などと議論や調査を行い、技術開発や実証実験を重ねるとともに、関係企業や団体への提言なども進めていく。

中心的なソリューションに位置づけられる自動精緻解体は、AIやセンサー技術によって、変形した部品に対しても最適な経路でロボットが動作するなど高度に知能化されたシステムであり、従来の手法では達成困難な再生材の質と量の確保につながるだけでなく、人手不足の抜本的な解決にも貢献できる。また、生み出された再生原料は、素性や環境負荷情報をデジタルプラットフォーム上に記録して動静脈で共有することにより、高信頼な再生材の安定供給が実現できる。

自動精緻解体システムが目指すのは「質・量・経済合理性」を担保した解体プロセスの構築となる。バリューチェーン全体の中から効率化するべき箇所に自動化ツールを導入し、最大効率で稼働させるための解体システムの実現に取り組む。目標は、ELVの再資源化に向けたプロセスを1台900秒以下で完了させ、バリューチェーン全体では年間100万台ほどの車両を国内で再資源化することを掲げている。

BlueRebirthは、日本の自動車産業におけるサーキュラーエコノミーを実現するために、動脈産業と静脈産業のバリューチェーンを融合する取り組みとなる。また、BlueRebirthは資源を過度に消費せず自動車をつくれる環境、すなわち自動車に使われる材料が再び自動車に活用される理想的な「Car to Car」のエコシステム構築を推進していく

【BlueRebirth協議会概要】

設立日/2025年6月30日

会 長/武内裕嗣(株式会社デンソー 経営役員 CTO・CDO)

副会長/松岡直人(リバー株式会社 代表取締役社長)

幹事会/株式会社デンソー、東レ株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社野村総合研究所、

本田技研工業株式会社、株式会社マテック、リバー株式会社

構成員/約30社(設立時現在)

Webサイト/BlueRebirth ブルーリバース

BlueRebirth協議会が目指す2035年の姿

*1 自動精緻解体:ロボティクス技術やAIの認知・判断技術を駆使して、精緻な解体・選別を自動で行うこと。

*2 Car to Car:自動車のすべての部品を再生原料に戻し、新車の製造に活用し循環させること。

*3 動静脈:経済活動を動物の血液循環に例えた呼称であり、資源を加工して製品などを生産する産業を「動脈産業」、使い終わった製品を集め、再販売、再加工などを通して、再び社会に流通させる産業を「静脈産業」という。