1)はじめに

エシカル消費に関する拙稿[1]ではエシカル商品市場開拓の手段として肝心の消費者購買行動分析が不足していることを指摘した。本稿では、エシカル商品市場の実態と企業戦略について、大手消費財企業(日用品1社、食品メーカー2社)及び、生活雑誌1誌へのヒアリングを行い、消費者と企業行動について、研究ノート『エシカル消費市場拡大には何が必要か』にまとめた。

ここで、明らかになった、日本の消費者が「社会的課題」を正面から受け止めることを避ける傾向があるという点は生活雑誌からも企業からも指摘された。企業のマーケティング担当からの「エシカルはそこはかとなく纏っているもの」という指摘は非常に示唆的であった。身の回りやSNSの発信などをみても、日本社会において政治やグローバルな問題は「上から目線」「意識高い系」と揶揄される傾向がある。どうも社会課題が嫌いか、避けているのように見受けられる。

もっとも、消費者の購買行動の主目的は、生活の維持であり、「社会課題解決」ではない。その前提の上、世界各地の消費者意識の比較においても、日本人は社会課題を避ける強いと考えられる[2]。その原因としては、学校教育で社会課題について教わる機会が少ない、消費者に情報が伝わっていない、そもそも社会課題の内容を知らないからだ、という説明が一般的である。

しかしSDGsの知名度が9割超にまで上昇している状況[3]でも情報不足といえるのだろうか? 社会課題が苦手なのは、社会課題」に関する情報が不足しているからではなく、違う原因があるのではないか?気候変動や児童労働など具体的な「社会課題」についての解説や情報発信は増えているが、そもそも「社会課題」の「社会」とは日本人にとって何を意味するのだろうか?「社会」はあまりに自明の前提条件とされ「課題」についての議論に集中してきたが、それは「社会」という概念をきちんと吟味した上で発信していたであろうか?

本稿では、この吟味されてこなかった日本人の「社会」観について考察していく。日本における「社会」という言葉を正しく理解せずに、「社会課題解決」のためのエシカル消費の推進および、サステナビリティ経営やESG投資も一般生活者に浸透させることできないはずである。

[1] 河口眞理子(2023)「改めて「消費」を問う。エシカル消費をいかに推進すべきか?」「21世紀社会デザイン研究」Vol22 pp23-43

[2] Globescanのグローバルな消費者意識調査‘Healthy&Suistainable Living2022‘によると、「社会や環境を改良するブランドにはより多く支払う」に賛同する消費者は23か国の平均で55%だが日本は30%にすぎない。またボストン・コンサルティング・グループの2022年の消費者意識調査でも「気候変動に与える影響を減らすために、自分の消費を制限することができる」と回答した人は、11カ国中最低の45%(他は皆80%以上)

[3] 電通が毎年行っているSDGs生活者調査によると、SDGs認知度は確実に上昇しており2023年に行った6回調査では、生活者のSDGs認知度は9割超となり、内容まで知っている生活者は全体の4割となっている。2023009-0512-2.pdf (dentsu.co.jp)) (2024.03.08アクセス)。また博報堂の2023年調査では、8割以上が名前を知っており、5割超が内容も知っていると回答。202308251400_2.pdf (hakuhodo.co.jp)(2024.03.08アクセス)

2)Societyの意味 日本における「社会」の意味

社会はSociety の訳語とされ、ごくありふれた日本語として頻繁に使われている。しかし、柳父(1982)によると、江戸時代まで、「社会」という言葉は日本語には存在せず、西洋語「society」を示す翻訳語として明治時代になって造られたものである[4]。そして、社会という新たな言葉が定着するまでには以下に示すように多くの日本語訳があてられてきたという。

<19世紀の辞書による「社会」の語釈[5]>

1814年:日本最初の英和辞典『アンゲリア語林大成』(本木正栄): 侶伴、ソウバン

1862年:幕末-明治初期に普及した『英和対訳袖珍辞書』:仲間・交わり・一致

1864年:『仏語明要』(societe):仲間・懇・交リ

1867年:『和英語林集成』:仲間、組、連中、社中

1873年:『英和字彙』:会(ナカマ)、会社(クミアイ)、連衆(レンシュ)、交際、合同(イッチ)、社友(シャチュウ)

<翻訳本におけるsocietyの翻訳語>

1868年:福沢諭吉『チェンバース版「経済論」』の翻訳版『西洋事情 外編』:交際、人間交際、交わり、国、世人[6]。

1872年:中村正直「ミルの‘On Liberty’の翻訳『自由之理』:政府、仲間連中、世俗、仲間、人民の会社、仲間会社、会社、総体人など[7]。

1876年:福沢諭吉『学問のススメ』において、世間との対比で「社会」という単語が使われた。柳父は、ここで古来の日本語である「世間」が、具体的で否定的なニュアンス(古い日本の価値観に縛られている、というような)であるのに対して、社会は、訳語という新たな造語であり、肯定的かつ抽象的に書かれていると描写している[8]。

Soceityに対してこうした様々な訳語が使われてきたなかで、なぜ最終的に新造語である「社会」が残ったのであろうか? 柳父は、Society の意味する概念がなかった日本においては、伝来の日本語を無理やり充てても、そこには意味のずれが生じてしまう。新造語は抽象的で意味に乏しいだけに、ズレが生じなかったからであろう、という主旨のことを述べている[9]。

そして、現在まで生き残った「社会」は今日どのように解釈されているのか?手元にある大辞林[10]の主要な語釈が以下である。

① ア)共通の空間に継続して集まり生活している人々のまとまり。また、集まり生活している人々の結びつき。イ)同種の生物の個体間の相互関係やそれらのまとまり。

②同じ傾向・性質、あるいは目的をもつ人々からなる集団。

③(自立して生活していく場としての)世の中、世間。

この3種類の語釈から、「社会」はさまざまな集団を意味するがその範囲はかなり広いことがわかる。③の語釈の「世間」は日本古来の言葉であり明治時代の語釈にもでてきており、」日常生活では「社会」と同様に使われることが多く、日本人としては一番しっくりくる語釈といえよう。ただし、「世間」は「社会」のようにビジネスの世界や経済的な会話、公的文書などの中では使われない。

では「世間」は「社会」とどこが違うのであろうか?大辞林では「世間」について

①人々が互いにかかわりあって生活している場。世の中。

②社会での交際や活動の範囲。

という語釈が記されている。「世間」の語釈の①も②も人間同士の関係存在することが前提になっている。一方「社会」の語釈の①のアの「共通の空間に継続して集まり生活している人々のまとまり」には、必ずしも人間同士のつながりを前提としていない。ここに違いがあるようである。では、「世間」と「社会」のズレというか違いは具体的にどのようなことであろうか。

[4] 柳父(1982)『翻訳語成立事情』p3

[5] 同上pp4-5

[6]同上p7

[7] 同上p13

[8] 同上 p18

[9] 同上pp21-22

[10] 松村明編(1988)『大辞林』三省堂

3)「社会」vs「世間」

「世間学」を説いたドイツ中世史の研究者阿部勤也は、「西欧では、社会というとき、個人が前提となる。個人は譲り渡すことのできない尊厳をもっているとされており、その個人が集まって社会を作るとみなされている。したがって個人の意思に基づいてその社会のあり方も決まるのであって、社会を作り上げている最終的な単位として個人があると理解されている。日本ではいまだ個人に尊厳があるということは十分にみとめられているわけではない。しかも世間は個人の意思によって作られ、個人の意思でそのあり方も決まるとは考えられていない。世間は所与とみなされているのである(太字部筆者)[11]。」と記し、西洋流の「社会」と日本人になじみのある「世間」の違いについて述べている。言い換えると、社会は尊厳ある個人つまり自由意志を持った個人、が集まって作りあげる能動的なものと理解されている。

一方世間は、個人の意思とは関係なくすでに存在し個人を包摂する受動的なものと理解されている。西洋で育まれてきた「社会」という概念からは、その構成メンバーである個人個人の考えや行動によって変えることができるものが「社会」、ということになる。逆にいえば、個人はその社会の在り方について責任があるということを意味する。そのことを阿部は「個人が社会を変えるんだという原則が、一応あるのがヨーロッパ流の近代国家なんですね。日本の場合は、どうもそうなっていない。つまり『個人』と『社会』の間には、もう一つ大きな媒介項があって、それが『世間』というものだと私は考えています[12]。」「日本人は、今ではみなが、子供に至るまで、自覚していないけれども『世間』の中に生きていて、『世間』を超えて『社会』との絆を自覚している人は、意外に少ないんじゃないかと思います[13]」

「では、私が言う『世間』とは何かと言いますと、これはパーソナルな、人的な関係で、いわば個人と個人が結びついているネットワークだと言ってもよろしいと思うんですね[14]。」「「世間」というものは、その人が利害関係を通じて世界と持っている、いわ絆なんで、それ以上のものではない[15]」「日本の『個人』は、『世間』のなかにおいてはじめて『個人』であって、その『世間』からもし容認されなければ、追い出されてしまう[16]。」と 世間と社会の違い、世間の成り立ちと個人の関係を解き明かした。

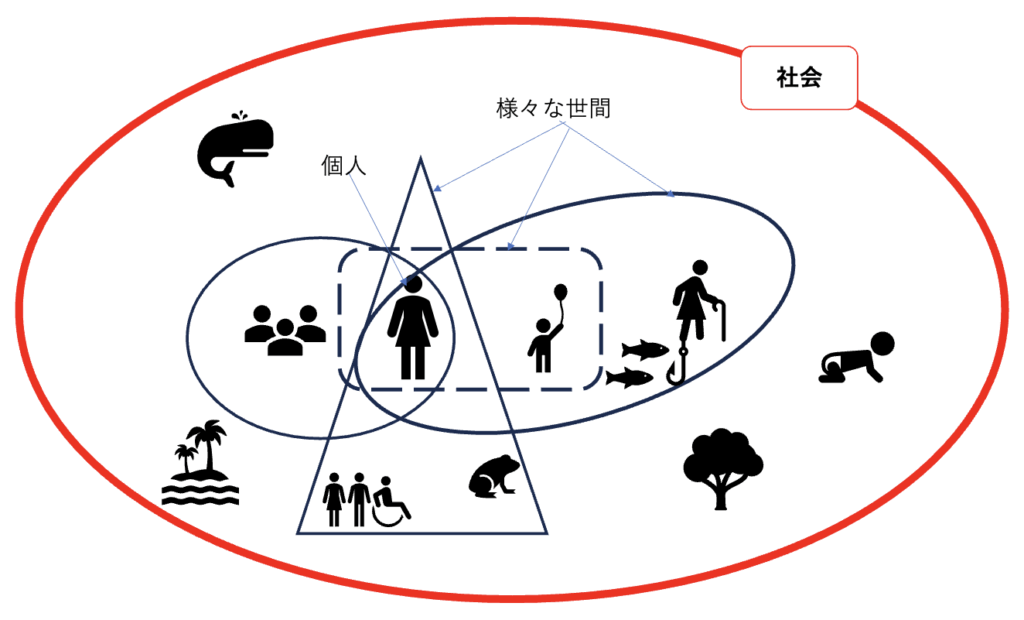

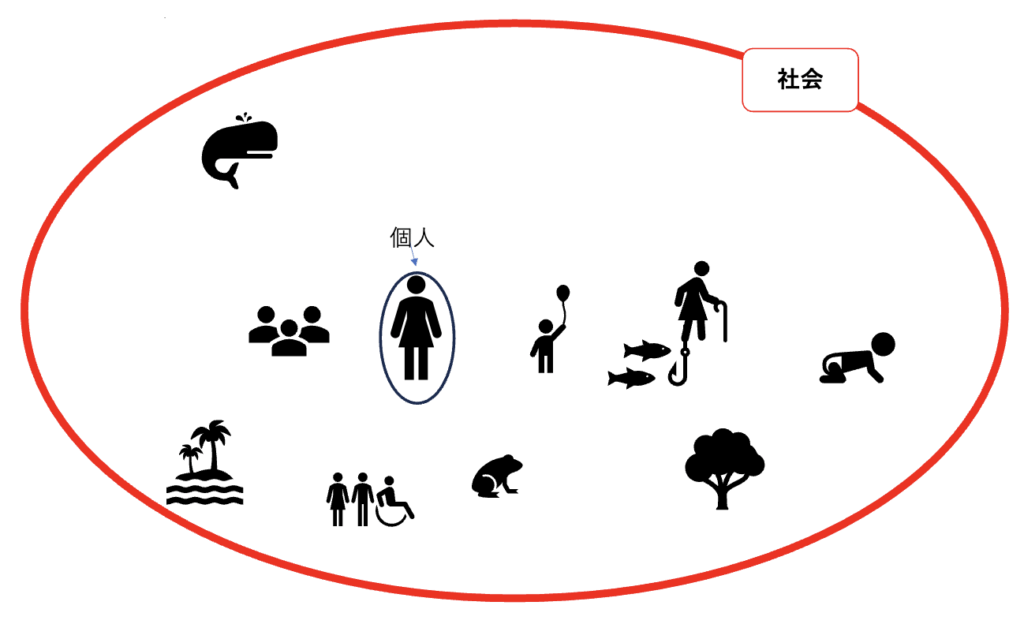

これを図式化したものが、図表1である。世間とは「個人のネットワーク」であるとすると、個々人は家族・学校・職場・同窓会など「様々な世間」に同時に所属していることになる。こうした様々な世間の繭の外にそれらを取り囲む「社会」が存在する。社会に存在する課題であったとしても、自分が所属する世間には存在しなければ関心をもつきっかけがない。ましてそのために行動することは困難である。これに対して、阿部は、西洋社会は個人が直接社会とつながっていると指摘する(図表2)。

つまり、図表1の日本人が暮らしている世間では「クジラの問題」は存在しないが、図表2の個人からなる社会においては、社会に存在する課題となる。このように理解すると、様々な社会的課題に対する市民の反応の違いが説明できるのではないか。

たとえば、気候変動阻止を目指す世界的な若者のムーブメント「フライデーズフォーザフューチャー」。これはスウェーデンの少女グレタ・トゥーンベリが2018年8月に一人で始めた運動である。毎週金曜日には学校を休みして大人に気候変動対策を訴えるというストライキで、瞬くまに世界の若者の間に広がった。2019年3月15日の「グローバル気候ストライキ」には128か国2233都市で140万人以上の若者に参加する世界的なムーブメントになったが[17]、日本での参加者は300名にとどまった[18]。

また、2023年10月のハマスによるイスラエル攻撃とそれ以降続くイスラエルによるガザ空爆に対して、英国やトルコ、米国など世界各地で、数万人規模での抗議デモが行われていたことを10月末時点で英国BBCが報道している[19]。

このように欧米では、大きな社会問題に対して大規模デモやストライキが行われるが、日本ではそういう光景はあまりお目にかからない。これは、情報を持たないという理由だけでなく、個人と社会との関係性が上記に示したように異なると考えると理解しやすいのではないか。阿部の指摘のごとく、欧米では「個人の意思に基づいてその社会のあり方も決まるのであって、社会を作り上げている最終的な単位として個人がある」ので、社会に課題があるなら、個人が行動を起こして社会を変えるという社会的な合意が存在するのではないか。それに対して日本では「世間は所与とみなされているのである[20]」。よって、日本人には個人の行動では世間は変わらない、という意識が暗黙の裡に共有されているのであろう。この社会に対するアプローチの違いは、日本におけるエシカル消費市場が伸びないヒントがある。

[11] 阿部勤也(1995)『世間とは何か』講談社pp13-14

[12] 阿部勤也(1999)『日本社会で生きるということ』朝日新聞社 pp13-14

[13] 同上p14

[14] 同上p14

[15] 同上p15

[16] 同上p23

[17] The Guardian 誌 School climate strikes: 1.4 million people took part, say campaigners | Environmental activism | The Guardian(2024.3.8アクセス)

[18] Fridays For Future 未来のための金曜日とは | Fridays For Future Japan(2024.3.8アクセス)

[19] ガザ空爆への抗議デモ、ロンドンで数万人参加 世界各地でも – BBCニュース(2024.3.8アクセス)この市民の反応の違いは、中東問題は西洋社会にとり歴史的背景と現在の接点から、日本人が考えるよりずっと身近な問題という違いはあると思われる。

[20] 注11に同じ。

4)日本で「社会課題」と「エシカル消費」を結びつけるには

エシカル商品が解決を目指す社会課題は、児童労働、気候変動、アマゾンや東南アジアの熱帯林破壊、紛争や気候変動による難民問題というグローバルな課題から、日本の地方の過疎化や少子高齢化問題など、幅広い。しかし、実際に日本の消費者の購買行動に結び付いている社会課題は、「社会」というより「世間」の課題に近いものが多い。

消費者庁の2020年調査で「エシカル消費行動のうち商品購入の対象は、「国産品」(52.6%)「地産地消」(50.7%)が5割以上となっているが、抽象度があがり距離感のある「環境に配慮した商品」(30.6%)、「有機食品・製品」(20.0%)「フェアトレード商品」(18.4%)と下がっている。 更に最近の調査をみても、博報堂の2023年調査[21]では、サステナブルな購買行動のうち7割以上が多少なりとも実行している行動は「長く使えるものを選ぶ」「必要最低限のものを買う」「修理して使う」「資源を無駄遣いしない」「不用品は人にあげてリサイクルリユースする」などであり、「もったいない」という自分の身の回りで感じられるいわば「世間」課題である。「社会や環境のためになる商品を積極的に買う」「生産・製造時に環境に負荷をかけない商品を買う」「生産・製造に携わる人の生活や人権に配慮した商品を買う」人は45%程度にとどまる。これは、拙論『エシカル消費市場拡大には何が必要か』の知見と重なる。いずれも、自分と距離の近い、自分の世間にある課題につながるエシカル商品でないと、購買行動にはつながりにくいことがわかる。

これらのことを前提にすると、日本社会におけるエシカル商品のマーケティングは、「社会課題」ではなく「世間課題」についてコミュニケーションを図る方が、効果的なのではないか?

具体的には、

①エシカルの諸課題のうち世間課題(国産・地産地消・地域の子どもの支援・被災地応援など)となるものを起点とする。

②更にアフリカの児童労働や、ウクライナ難民支援などの、距離のある社会課題については、 単に社会課題として情報提供するだけでなく、こうした課題の世間化が必要であろう。世間化というのは実際にアフリカで労働している子どもの様子や学校に行けるようになった子どもたちのドキュメンタリ―動画や 彼らの手紙などによって、距離感を縮める。 ウクライナ難民についても、地域にウクライナ難民が住むようになり、子どもの学校に通うようになった、など親近感がわけば、それは世間になる。

③さらに、前稿でも伝えたように、そのうえでエシカル商品のマーケティングは商品販売ありきではなく、それを使って良くなるエシカルライフの提案であろう。

[21] 202308251400_2.pdf (hakuhodo.co.jp)(2024.03.08アクセス)

むずびに変えて

最後に、明治時代になって翻訳に苦労したのは冒頭紹介した「社会」だけではない。「社会」を構成する「個人」。「権利」「自由」など現在の「社会課題」に不可欠な言葉はいずれも翻訳に苦労している[1]。。柳父は「当時の翻訳語は先進文明を背景に持つ上等舶来のことばであり、同じような意味の日常語と対比して、より上等、より高級という漠然とした語感に支えられている[2]。」と、明治時代の翻訳語についての日本人の捉え方について述べている。この感覚は現在にもそのまま引き継がれているのではないだろうか? この翻訳に苦労するという状況は今のサステナビリティ業界のアルファベットスープ状態とも相通じる問題だと感じる。サステナビリティは持続可能性と訳されるが、何となくしっくりこないと感じる向きは多いのではないか。

そして現状、無理して日本語に修正することなくSDGs、ESG,CSR、サステナビリティもそのまま、何となくわかったようなわからないような、カタカナ表記された造語(翻訳語)になっているる。しかしいずれも基本的に、これらは翻訳語に対するイメージつまり「より上等で舶来の高級・高尚な意味を持つ言葉のように受け取られがち」であることは変わりないように思われる。。よって、日本人の生活に馴染ませるには、こうしたアルファベット・カタカナ用語を、なじみのある和語に変えていく努力が必要となる。

例えば筆者は、食のサステナビリティについて講演する際に、「来所を知る」という小笠原流礼法の食の作法を表す言葉を紹介している。これは、食事をいただくときに、それを作ってくれたお百姓さん、漁師さん、料理してくれた人、に思いを馳せ感謝をするという作法である。言い換えるとサプライチェーンの上流を知るということになるが、このような日本古来の言い回しや言葉からの智慧を、現在のサステナビリティ活動に置き換えていく工夫を、筆者を含めて行っていくことで、エシカル諸費を本当に日本に根付かせていけると期待する。

[22] 柳父(1982)目次

[23] 柳父 1982,p20