「人間は、90%はチンパンジーだが、10%はミツバチである」

(Jonathan Haidt)[1]

最近の内外の陳腐な政治風景を垣間見る時に、ふと、ジョナサン・ハイトのこの言葉が脳裏をよぎる。チンパンジーというのは、利己的な存在として人間のメタファーである。自分の利益を第一に考え、利益獲得のために競争や愚行を繰り返す。それが人間の本質であることを象徴している。方や、ミツバチとは、何らかの拍子にスイッチが入った時に発現する集団的・利他的な行為のメタファーである。人間はいつもチンパンジーなわけではない。時に、集団的・利他的な側面もあることを象徴している。人間の本質はこの2軸である。

今日10月9日、つい先ほど、衆議院が解散した。10月15日(火)公示・27日(日)投開票の選挙日程が決まり事実上の選挙戦に突入した。国会での解散が決定した瞬間、与党議員諸氏は万歳していた。理解しがたいやや滑稽で妙な習慣ではあるが、この陳腐な政治風景を眺めながら、彼ら彼女らは、はたして、チンパンジーなのかミツバチなのかとふと思った。本郷での研究会からの帰路、鎌倉駅で降りたら、改札口前では、号砲の下、さっそく全国一斉に選挙戦の口火を切ったことを象徴するかのごとく、某野党議員による厳しい与党批判の演説が始まっていた。このデジャビュのような鎌倉駅前の選挙戦初日の風景を目の当たりに眺めながら、「18日後の27日(日)投開票当日の日本の政治風景はどうなっているのであろうか」「これからの日本政治は、はたしていかなる未来につながってゆくのかしら。」とふと不安に思った。同時に、一介の地球環境学者として、自民党総裁選挙や立憲民主党代表選における候補者演説でも、今回の衆議院選挙に向けた各党党首の政策発表の場でも、その一連の演説の中で、気候危機の話が皆無に近かったことには、薄々想定していたとはいえ、やはり大いに失望した。そして、この国の政治的アジェンダにおける気候危機問題の現在地はその程度のものなのかと残念に思った。この国の政治家の気候危機に対する見事なまでの当事者意識の欠落の根本原因は何なのか、はたして、こんな状況で、この国の脱炭素社会構築の行方はこれからどうなってゆくのかが大いに心配になった。率直に言って、わが国日本の政治状況における気候危機問題解決に向けた議論の不在と政治家の不認識に危機感を覚える。そして、素朴な不安を伴いつつも、同時に、これはなぜなんだろうかと、その背景に垣間見られる日本人の道徳的価値観を背景にした現下の政治的分断と気候危機問題との位相について強い興味を抱いた。

そんな思いもあり、以下、民主主義の危機と、日本人の道徳的価値観とリベラルと保守の相克等の政治的分断状況が気候危機政策に与える影響について考察を試みた。以下、その論点整理を共有したい。

[1] Jonathan Haidt(2013)”The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion” ジョナサン・ハイトは、この全米ベストセラーになった本を「政治と宗教を考える新しい方法」を提示するために書いた。この本は、右派と左派の対立が激化する構図を明快に解説した。「政治と宗教」は、根深いところでの対立が現出しやすい場である。だからこそ、人種のメルティングスポットである米国社会では、礼儀を重んじる場ではこの二つに触れてはいけないとされてきた。しかし、そうではなくて、相手を理解するためには、おおいに話し合うべきだとハイトは断じる。その際に必要な「政治と宗教を考える新しい方法」が本書で示されている。

1.民主主義と資本主義の危機

民主主義の危機が叫ばれて久しい。最近の政治は筋が通らないことばかりである。

ポーランドの政治学者アダム・プシェヴォスキ(Adam Przeworski)は、主著『民主主義の危機(Crises of Democracy)』において、過去200年間の多様かつ詳細なデータを用いて、いま民主主義に何が起きているのかを徹底的に解明した[2]。

民主主義がかろうじて維持されるための条件には、所得水準がある程度高いことや議会制と法治機構が十分機能していること等の要件が挙げられているが、その肝心な要件自体にガタが来てしまっている。歴史的には 強靱なはずの米国の民主主義すらも、いまや、トランプ氏の支持率次第でかなり危険な雲行きになりつつある。まさに、民主主義の危機なのである。各国事情は様々だが、平和的な政権交代は中国やロシアを含む68ヶ国で過去に一度も経験されていない。現在の民主国家の所得水準は過去に比べて遥かに高い一方で、経済格差が深刻化している。特に欧米諸国では低所得層の所得が停滞している。それに対する不満から中道政党が衰退して極右政党が台頭してきている。また、民主主義の崩壊過程も従来とは異なり、クーデターではなく、今日の民主主義の危機は、進行性の癌のように、憲法の枠内で、静かに進行している。野党による与党批判は単なる権力闘争だと見なされ、過激な勢力が街頭に出ても一般市民には抵抗が広がらない。日本では経済格差が広がる中で、その責も問われることなく、自民党政権は安定して生き延び今日に至る。むろん、今回の衆議院選の結果次第では、政権交代もありうるのかもしれないが。また、いまの米国におけるトランプ対ハリスの米国大統領選の帰趨は、政治学者でも解読困難で、まさに五里霧中である。こうした中、我々市井の市民は、依然として他の誰かに支配されなければならず、自分が好まない政策や法律に従わなければならないという避けがたい不条理な不快感に直面している。要は、結局、民主主義がうまく機能していないのである。

こうした混迷の時代において、手垢のつくほど何度となく語られてきた民主主義の危機について、プシェヴォスキは、いったいいま何が起きていて、それはなぜ起きているのかを問い、徹底的に歴史とデータを洗う中で、前例なき事態を洞察した画期的な比較分析を試みている。その結果、トーンはやや悲観的ではあるが、民主主義の危機の兆候として、①伝統的な政党制の急速な衰退、②外国人排斥、人種差別、ナショナリステイックな政党の台頭、③民主主義への支持の低下、の3点を挙げている。

「民主主義とは誰も完全には満足させることのできない制度である」とのプシェヴォスキの洞察は、正鵠を射ている。はたして民主主義は資本主義と共存できるのであろうか。現下の議員代表制は、誰もが統治能力をもっているわけではないことを前提に大衆を排除し優越者を選任するシステムであり、選挙は本質的にエリート主義的である。現状の民主主義システムの抜本的変更は超多数を握らねば実現できない。既成権力の維持には好都合だが、選挙への期待度や満足度が下がる。価値観が多様化した今日、異なる考えをもつ人々が平和裡に共存するためには、民主主義に過大な期待を抱かず、かといって絶望に走ることもなく、誰もが何かを少しずつ諦める寛容の覚悟が必要だと開き直るしかないのであろうか。

また、プシェヴォスキとは違った視座から、英国フィナンシャル・タイムズを代表するコメンテーターのマーティン・ウルフ(Martin Wolf)も『民主主義と資本主義の危機(The Crisis of Democratic Capitalism)』において、いま進行中の民主主義と資本主義の危機について鋭く切り込んでいる。

民主主義と資本主義は車の両輪だ。お互いに補完し合い、どちらかが腐って壊れれればもう片方もたちまち崩れる。まさに、車の両輪なのである。その両輪とも、いま、危機に陥っている。

このままでは、この民主資本主義という車は壊れて無くなるかもしれない。ウルフは、いますでに、この車はフラフラ蛇行し始めていると指摘しており、このまま行くと、民主主義と資本主義はともに生き残ることができないと警告を発している。

ここ数十年で、民主主義、グローバルな市場経済、政治・経済エリートへの信頼が失われてきた。その証左が、保護主義の台頭、移民への敵意、そして急速に影響力を高めている権威主義的ポピュリズムである。特に、社会経済的地位が低く、自らの地位を守りたいと思いステータス不安を感じているヒエラルキーの最下層から数段目にいる人々は、最下層に落ちることに強い不安を覚えている。だから、西側諸国の教育水準が高くない白人は、人種的マイノリティと移民に脅威を感じ、白人でもマイノリティでも、男性は女性の地位向上に脅威を感じる。米国のトランプの「アメリカを再び偉大な国にする(Make America Great Again;MAGA)」は、このステータス不安に狙いを定めたスローガンである。英国のブレグジットのスローガン「コントロールを取り戻せ(Regain Control)」も同様で、政治家に見捨てられたと感じて不満を抱いていた多くの普通の市民に対して、激しい怒りを発散する機会を提供した。昔は良かったと感じる人々が、「その時代を取り戻したい」と投票したのだった。

高所得の民主主義国で台頭する右派・左派双方のポピュリズムが、世界を暗黒に変える懸念すらある。世界金融危機後の中間層の空洞化は、先進国で既存体制への怒りに火を付けた。そして、いま、民衆は、政治とグローバル資本主義に対して怒っている。なぜなら、かつては、当たり前に実現していた幸せな未来を担保する適度な豊かさやかけがえのない子たちが機会に恵まれる当たり前の環境へのささやかな期待すらも実現していないからである。民主主義と資本主義は、どうしてしまったんだろうかと、誰しもが思っている。これこそが、民主主義と資本主義の危機の証左に他ならない。

1世紀前、かつて、欧州における第一次世界大戦後の約20年間の戦間期は、世界大恐慌とファシズムの時代であり、第二次世界大戦とホロコーストに至る暗黒時代であった。今日における民主主義と資本主義の危機に対して人々が抱いている蒙昧とした不安は、この「破滅の時代」とも揶揄されるかつての暗黒時代前夜のデジャビュ感に他ならない。

ウルフは、民主主義と資本主義の敵は内側にいると喝破する。国を率いるエリートたちの失敗と堕落が、民主主義と資本主義を危機にさらしたと切り込む。

そして、この問題解決の鍵は、格差解消と中間層の復活だとウルフは断ずる。そして、この格差解消と中間層の復活の先に立ちはだかっている壁が、忌まわしき「政治的分断」なのである。

[2] Adam Przeworski(2019)“Crises of Democracy”

2.道徳的価値観から観た政治的分断の本質

「政治的分断」については、米国では、すでに、すぐれた先行研究がある。米国の民主党リベラル派対共和党保守派からなる分断現象について、社会心理学者のジョナサン・ハイト(Jonathan Haidt)が、2009年の論文「Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations」において、「道徳的価値観(moral judgments)」という観点から、現下の政治的分断に対する1つの説明を与えている[3]。

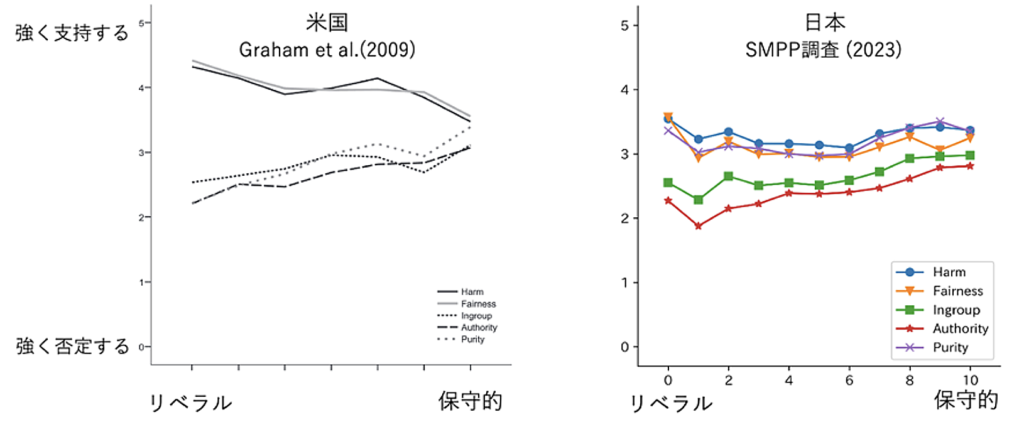

ハイトが提唱する「道徳基盤理論(moral foundations theory)」は、政治的分断の本質を理解するための有効な枠組みを提供している。この理論は、人々の道徳的判断は、擁護(Harm)、公正(Fairness)、忠誠(Ingroup)、権威(Authority)、神聖(Purity)という5つの道徳基盤に根ざしているとする。

「道徳基盤尺度(Moral Foundation Questionnaire;MFQ)」を用いた調査によると、米国における民主党等の「リベラル派」は、「擁護」(他者への配慮)と「公平」(平等と正義)を強調するのに対し、共和党等の「保守派」は、「忠誠」(内集団への帰属)、「権威」(社会的階層の尊重)、「神聖」(純粋さへの尊敬)も重視する傾向があることがわかった。これは、道徳的価値観の違いが、政策や社会的問題に対する見解の相違を引き起こし、分断を生み出す可能性を示唆している。

また、ハイトは、その論文発表の3年後の2012年に、全米ベストセラーになった『The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion(社会はなぜ左と右に分かれるのか)』[4]を書き、道徳の心理学的な起源と、それが政治的な対立の激化に果たしてきた役割について深くメスを入れ、「対立」のエスカレーション現象のメカニズムを丁寧に論述し、右派と左派の対立が激化する構図を明快に解説している。

「対立」の事例は、古今東西、枚挙に暇はないが、そもそも、人間同士の、主として人間集団間の対立とは、いったいどうして起こるんだろうか。ハイトは、「巨大な象(直観)にまたがる乗り手(理性)」という巧妙なメタファーで、人間の意思決定における直観と思考の運命論的な関係性を示すことで、この問いへの明確な回答を提示している。直観が働く時は、脳の奥深いところにある辺縁系(古い脳)が動き、一方で理性的な思考を巡らしている時には、脳の表層部分である新皮質(新しい脳)が活発化している。つまり、直観は理性に優先し、人間の古い脳は新しい脳に優先する。ハイトは、この本質を「心は乗り手(理性=新しい脳)と象(直観=古い脳)に分かれ、乗り手(理性)の仕事は、象(直観)の弁護人でしかない」と喝破したわけである。

人間は、誰しも、直観に基づいて意思決定を行い、理性は、後付けの言い訳づくりを担当するのが基本構造である。理性は論争の武器ではあるが、理性によって論争を抑制することはできない。これが、世界を覆い尽くす根深い対立の基本構造だとハイトは言う。

それでは、そもそも人間は、なぜ直観に基づいて対立するのであろうか。個人の対立が集団同士の対立へと発展していくのは、なぜなのだろうか。

人間は生来的に、正義、道徳といった「社会的な善」へのこだわりを持っている。政治や宗教など根深いところでの対立の多くは、その人が拠って立つ価値観、世界観の違いによって生じる。ハイトはこの価値観、世界観を方向付ける基盤を「道徳基盤(Moral Foundation)」と呼んだ。

上述したハイトの2009年の調査研究によると、米国の左派(リベラル)を信奉する「リベラル派」は、「ケア」、「公正」、「自由」という3つの道徳を重視するが、「忠誠」、「権威」、「神聖」には重きを置かない。その一方で、右派(保守)を信奉する「保守派」は、6つの道徳すべてをバランスよく調和させようとする。左派(リベラル)は3つの道徳基盤の受け皿にしかなれない。これに対して右派(保守)は6つすべての受け皿になりうる。つまり原理的に価値多元社会に適応しやすい。右派は直観に訴えれば、6つの道徳基盤のいずれかに響く。ゆえに右派の政治家は、直観的な論争を志向する傾向がある。左派は、依拠する道徳基盤が少ないゆえに直観的論争には不向きである。ゆえに理性的な論争を志向する傾向がある。一般国民にとっては、左派は、やけに理屈っぽくて、小難しい印象が強く、敬遠されがちになる。その結果、米国のトランプ現象、欧州での極右政党の台頭、英国のEU離脱。日本でのかつての安倍政権の長期化等が示すように、世界が右傾化しているのだとハイトは分析している。

確かに、いまや、日本も米国もドイツ等欧州諸国も、先進諸国では、すでにひと通りの「自由」が実現している。ある程度の「ケア」や「公正」な社会制度が整っている。こうした中では、どんなに、「リベラル派」が、自由の価値、不正の問題を、人々の直観に訴えても、多くの人々の心には響きにくい。方や、「保守派」は、難民問題や移民の増大がもたらす社会構造のきしみや摩擦を直観的に訴えかける。これによって、社会秩序の崩壊、伝統の危機をストレートに直観に国民に訴えることができる。眼前のリスクに過剰反応するという人間の意思決定メカニズムは、明らかに、「保守派」に軍配をあげるのである。

確かに、この成熟化した先進国が右傾化するメカニズムについてのハイトの分析は、正鵠を射ている。

ちなみに、ヘブライ大学歴史学部のユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)終身雇用教授は、ナショナリズムの信奉者と気候変動否定論者には、強い相関関係があると指摘している[5]。気候変動問題はグローバルな協力がないと解決することができないので、ナショナリストは気候変動の問題は存在しないと否定するしかないとの解釈である。米国の共和党「保守派」のトランプ前大統領の言動がその証左である。つまり、日本も含め成熟化した先進国では、右傾化メカニズムが働き、ナショナリズムの信奉者と気候変動否定論者が増殖する傾向があるのである。

[3] Jesse Graham ,Jonathan Haidt et al. (2009)”Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations “ (Abstract)How and why do moral judgments vary across the political spectrum? To test moral foundations theory (J. Haidt & J. Graham, 2007; J. Haidt & C. Joseph, 2004), the authors developed several ways to measure people’s use of 5 sets of moral intuitions: Harm/care, Fairness/reciprocity, Ingroup/loyalty, Authority/respect, and Purity/sanctity. Across 4 studies using multiple methods, liberals consistently showed greater endorsement and use of the Harm/care and Fairness/reciprocity foundations compared to the other 3 foundations, whereas conservatives endorsed and used the 5 foundations more equally. This difference was observed in abstract assessments of the moral relevance of foundation-related concerns such as violence or loyalty (Study 1), moral judgments of statements and scenarios (Study 2), “sacredness” reactions to taboo trade-offs (Study 3), and use of foundation-related words in the moral texts of religious sermons (Study 4). These findings help to illuminate the nature and intractability of moral disagreements in the American “culture war.” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19379034/

[4]Jonathan Haidt (2009)”The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion”

[5] ユヴァル・ノア・ハラリ(2017)「ダン・アリエリー・ユヴァル・ノア・ハラリ 世紀の対談;右派が台頭すると地球温暖化が進む」(2017年2月21日、マンハッタンのアッパー・イースト・サイドにある「92Y」でおこなわれた行動経済学者のダン・アリエリーと歴史家ユヴァル・ノア・ハラリの対談の模様を収録したもの。)

3.日本人の道徳的価値観と分断の萌芽

日本でも「分断」が深刻化していると報じられている。しかし、その背景に、ハイトが解析したような米国と同様の理由があるのか、あるいは日本特有の道徳的価値観が異なる複雑性を生んでいるのかについては、まだ専門家による突っ込んだ研究もなく明らかになってはいない。また、気候危機に向けた議論の不在と政治家の不認識についての鋭く切り込んだ分析もまだない。

こうした中、最近、日本における「分断」について、東京工業大学環境・社会理工学院の笹原和俊准教授が、「スマートニュース・メディア価値観全国調査(Smart News Media, Politics, and Public Opinion Survey)」(以下、SMPP調査)の結果に触れつつ、「日本人の道徳的価値観と分断の萌芽」について論じているのが興味を惹いた。

SMPP調査の結果では、下図【図1】「米国と日本における道徳基盤尺度の回答と政治的イデオロギーの関係」の通り、日本においても、立憲民主党に象徴される「リベラル派」は、「擁護」と「公平」を、自民党に象徴される「保守派」は、その他の「基盤」も重視するという傾向が認められたが、米国と比較してその差は顕著ではなかった。特に、「擁護」と「公平」はイデオロギーに依存せず横ばいで、「神聖」は、「忠誠」や「権威」とは異なる傾向であることがわかる。

(出所)笹原和俊(2024)「大規模世論調査「スマートニュース・メディア価値観全国調査」

この分析の結果、日本の場合は、「個人志向」的な「擁護と公平」で1つのまとまりを、「連帯志向」的な「忠誠」と「権威」がもう1つのまとまりを形成していることがわかる。「個人志向」とは、「個人の権利や福祉」に重きを置く立憲民主党に象徴される「リベラル派」の価値観のことで、「連帯志向」とは「集団の福祉と結束」を重視する自民党に象徴される「保守派」の価値観のことである。さらに、「個人志向」と「連帯志向」の観点から、原発再稼働、同性婚、移民受入という3つの社会問題との関連性を検証した結果、「個人志向派」は、原発再稼働に反対傾向にあるのに対し、「連帯志向派」は、それを支持する傾向にある。また、「連帯志向派」は夫婦別姓や同性婚や移民受入に反対傾向にある一方で、「個人志向派」はこれらを支持する傾向がある。このように、社会問題に対する態度が「個人志向」と「連帯志向」で逆になる、「分断の萌芽」と解釈できるような様子がみられ、興味深かった。

さらに面白いと思ったのは、コロナ・ワクチン問題との位相であった。「個人志向」、「連帯志向」、「穢れ忌避」という3つの価値観と、イデオロギー及びワクチン誤情報の信じやすさとの関係を分析した結果である。「連帯志向派」は保守イデオロギー傾向が高く、 ワクチンに関する誤情報を信じる傾向があることがわかった。さらに、信心尊重だけが保守イデオロギー、身体清浄だけがワクチン誤情報の信じやすさと関係しており、日本人独特の神聖観が、日本における分断の一因となる可能性を示唆している。

このように、個人志向、連帯志向、穢れ忌避という道徳マトリクスを用いることで、分断に関わる様々な社会現象や社会問題を分析可能になることが今回わかったことは面白かった。

4.日本における「価値とリスクのマトリクス」の含意

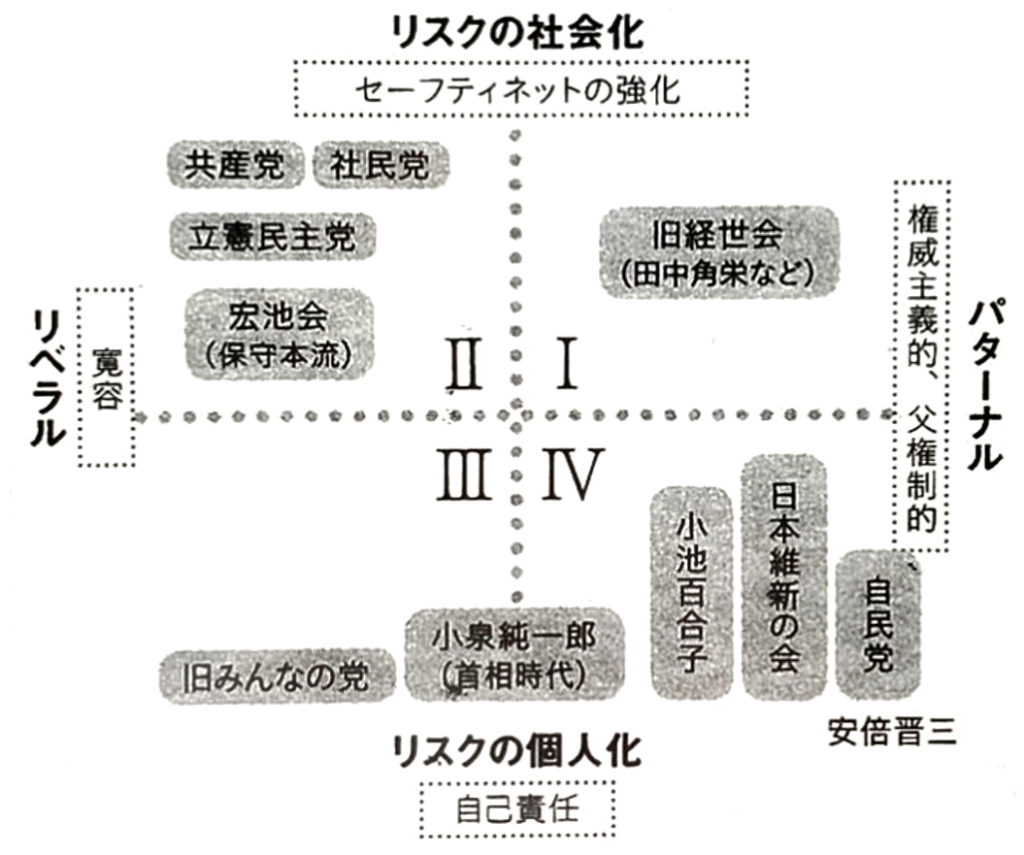

こうした一連の議論に関連して、東京工業大学の中島岳志教授の「価値とリスクのマトリクス」の分析も、多くの示唆に富んだ洞察を与えてくれている。

下図【図2】は、その「価値とリスクのマトリクス」である。

このマトリクスは、「政治を考えるための4象限」を示しており、横軸に「リベラル(liberal)」と「パターナル(paternal)」の2極を、また、縦軸にセーフティー・ネットの強化を志向する「リスクの社会化」と、自己責任を重視する「リスクの個人化」の2極を設定し、この4象限によって、「お金と価値観の問題」を、見事に整理している。

中島教授が、自民党の有力政治家9名について、それぞれの過去の発言やインタビュー、対談、論考を徹底的に読み、その政治家の立ち位置を分析した結果、それぞれの政治家の4象限におけるポジションを明示することで、「お金と価値観」への立ち位置を分類する試みを行ったものである。実際に、中島教授が、インタビューしたのは、安倍晋三、石破茂、菅義偉、野田聖子、河野太郎、岸田文雄、加藤勝信、小渕優子、小泉進次郎の9人だった。

中島教授の分析によると、近年の有権者の動向を見ると、概ね2:5:3という投票比率で説明できるらしい。つまり、選挙に行けば概ね野党候補に入れる人が2割、選挙に行かない・関心が薄い層が5割、選挙に行けば与党候補に入れる人が3割というのが、おおよその傾向といえる。自民党は基本的に、低投票率下において、固定票で勝つという選挙戦術をとってきた。そのため、内閣支持率が30%を切ると、固定票の離反が起きていることになり、いつもの選挙戦術が通用しなくなる。だから、内閣支持率が20%台に突入すると、内閣存続に黄色信号がともるのだそうだ。

政治には、「お金の問題」をめぐってそれをどう配分するかという仕事と、もう一つ「価値観の問題」があると中島教授は、解析している。「お金の問題」は、「リスクの個人化」と「リスクの社会化」の問題である。「リスクの個人化」は、「自己責任社会」。税金は安いけれどサービスもそれほどしない。「小さな政府」がそれに当たる。その対抗軸が「リスクの社会化」で「セーフティー・ネット強化型」。いろんなリスクがあるけれど社会全体で支え合っていきましょうというもの。税金は高いけれどサービスはしっかりやる。さらに市民社会の領域も分厚くして、ボランティアや寄付のようなこともみんなでやっていきましょうとする。

「価値観の問題」は、対立軸は、「リベラル」対「パターナル(paternal)」という軸。リベラル対保守ではない。「リベラル」という言葉が近代に生まれたときのもともとの意味は「寛容」というものであった。近代的なリベラルという概念が誕生したのは、いまから4世紀以上も大昔の1600年代の初頭に起きた三十年戦争時代。気に入らない人や自分と考えが違う人はいる、その前提で社会を考えましょうということがリベラルのはじまりだった。考えが違っても相手を殲滅して一色にするのではなく、違いに対して寛容になりましょう、ということが「リベラル」の原点であった。その後、リベラルは自由や自由主義、リベラリズムとしてその後発展を遂げてきた。

この「リベラル」の反対語は「保守」ではなく、「パターナル」である。「パターナル」は、父権的な家父長主義や権威主義という意味である。お父さんがやたらと強い力を持っている時代には、子どもや妻には決定権がなかった。父の言う通りにせねばならず、子どもにはこの仕事を継げとか、妻にはどこにも行くなとか、そういう家父長的な社会であった。つまり、強い力を持っている人間が、内的な価値の問題に介入するという考え方が「パターナル」であった。だから、考えの自由に対して寛容になることの反対は、パターナル、つまり権威主義的な介入主義という考え方になる。

以上の、分析を踏まえ、現下の日本の政治風景をさっと俯瞰すると、社会全体で支え合っていきましょうという「セーフティー・ネット強化型」より、自己責任を前提とした「リスクの個人化」に軸足が傾きつつあり、気に入らない人や自分と考えが違う人も包摂して社会を考えましょうという「リベラル」的な考えではなく、強い力を持っている人間が内的な価値の問題に介入するのは当然で、国民は国家のためにあるという父権的「パターナル」的考え方に軸足が傾きつつある空気感が気になる。各党の政策論は多種多様で、単純な2分化はできないが、往々にして、自民党の中の「リスクの個人化」を重視する「パターナル」な人々の中には、憲法9条改憲論者で、軍備増強、防衛費総額に賛成、嫌中・嫌韓派や歴史修正主義者もおり、同時に、気候危機懐疑論者や化石燃料・原発推進派や、社会的弱者に厳しく、夫婦別姓や同性婚や移民受入反対派も散見されることを、大いに憂慮している。

5.気候危機と政治との位相を超えた地平線の向こうに見える世界

以上、つらつらと先行研究を紐解きながら、民主主義の危機や、道徳的価値観と政治との位相について、多角的な視座から思索と論点整理を試みてきたが、それでは、果たして、畢竟、我々のこの日本の未来はどうなるのであろうか。そして、日本における気候危機政策の行方はどうなるのであろうか。

最後に、気候危機と政治との位相を超えた地平線の向こうに見える世界について、さらに解像度を高めつつ、若干希望と期待を込めたモノローグを書いて、この拙稿を締めくくりたい。

冒頭のジョナサン・ハイトのこのメタファーに戻るが、人間はほとんどの場合、「チンパンジー」のように利己的な遺伝子に従って行動し、より強い個体が群れのボス猿のように群に君臨する社会を作ってきた。しかし、徹頭徹尾「チンパンジー」ではなかった。ある条件が整うと、「ミツバチ」スイッチが入り、利他的な集団に変貌し、協調や役割分担や帰属を行ってことがある。それゆえ、犠牲をいとわず協調する集団があった。その福音が、今日の人類の繁栄である。

人間は、チンパンジーであると同時に、時にミツバチのような自己犠牲をいとわないこともある。ハイトの言葉を借りれば、「私達の遺伝子には、ミツバチスイッチが埋め込まれている」のである。

スイッチが入ると、人間は、一時的ながらも個人的なエゴを度返しして、集合的な関心が支配する神聖な領域に入ることがある。

個体としては脆弱な人類が、地球上の生物の頂点に立つことができたのは、このミツバチスイッチのおかげであるとも言えよう。

「利己心」ではなく「利他心」を抱き、他者と協調し、役割分担し、時に自己犠牲をいとわずに集団に帰属してきた先人がいたからこそ、人類の今日があるとも言えよう。

人間の知性は、他者と連結することによって、技術と文化の発展を可能にし、発展し、今日の人類の繁栄をもたらしてきた。ミツバチスイッチがなければ、今日の人類の発展はなかったと言えよう。

むろん、コインには両面がある。ミツバチスイッチは危険な闇の側面もある。集団志向は、人々に類似性を強制し、多様性を否定することにつながる。集団は所属する人々の同調性を求め、自由を束縛する。集団の結束を強化するために、競争相手の集団に対する憎悪を増長させていく。集団志向は、排他的に強化されていくという弱点を持つ。集団間競争はエスカレーションという危険性を伴う。過去にミツバチスイッチが、ナチスヒットラーを生み出し、アウシュビッツの悲劇を起こした。そして、いまやロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエルによるガザやヨルダン川西岸のパレスチナ人虐殺やヨルダンにおける無辜の市民の虐殺等の正当化しえない不条理な悲劇を多く引き起こしている。ミツバチスイッチは戦争や集団殺戮を引き起こすこともあるのである。

人類はこの失敗を、性懲りもなく、何度となく繰り返してきた。でも、気候危機問題も、戦略核使用リスクが現実味を帯びつつあるウクライナやパレスチナ情勢も、さすがに、もう同じ過ちを繰り返すことができないギリギリの崖っぷちに立たされていることには、誰しもが危機感を共有している。

しかし、気候危機問題等の全球的かつ長期的な課題は、それが喫緊の課題であることは頭では理解していても、なかなか、現下の民主主義システムでは、政策課題の最上位に掲げられにくいことも事実である。同時に、有権者も投票行動の最優先の判断基準として気候危機に注目することは稀である。

現下の「集計民主主義」という現下の民主主義システム「代議制民主主義」には「短期的利益追求型」になりがちな欠陥がある。選挙で選ばれる議員は、有権者の希望に沿うべく、どうしても選挙区など特定地域の問題に関心が向かいがちである。また再選を目指す以上、任期中に実現可能な課題を、長期的取り組みが必要な課題やグローバルな課題より優先させてしまう傾向がある。

さらに、気候危機問題解決に行く手には、左右の対立と分断の壁が立ちはだかっている。上述したような「リスクの個人化」と「リスクの社会化」との対立軸から成る「お金の問題」に対する「分断」と、「リベラル」対「パターナル」という「価値観の問題」に対する「分断」という2つの「政治的分断」がある。この「政治的分断」の高く分厚い壁が、気候危機問題の早期解決のために必須不可欠な要件である「脱炭素社会構築に向けたスムーズかつ迅速な全球的な移行(global transition)」という人類の未来を担保するために必須不可欠なパラダイムシフトを、厳しく阻んでいるのである。

我々人類は、この高く分厚い壁を前に臆することなく、この高く分厚い壁を超えて、明日の明るい未来につながる道程を毅然と構築してゆかねばならない。

繰り返しになるが、人間の知性は他者と連結し、技術と文化の発展を可能にし、今日の人類の繁栄をもたらしてきた。「ミツバチスイッチ」の働きで今日の人類の発展がある。いままでも、人類は、何度となく、眼前に立ちはだかる高く分厚い壁を超えて、今日の繁栄を築き上げてきたのである。その確固たる実績があるのである。その可能性に自信と確信を持とう。

そして、まさに、いま、人類は、気候危機問題解決において、いまこそ、個人的なエゴや国家のエゴを止揚して、集合的な、全球的な関心が支配する神聖な領域に一歩踏み込むことが求められている。

いま、人類は、チンパンジーから卒業して、針を抜いたミツバチになれるかどうか、そして、個人的なエゴや国家のエゴを止揚して、集合的な、全球的な関心が支配する神聖な領域に入ることができるかが試されている。いまこそ、人類は、この神聖な領域に入るラストチャンスの前に立っているのである。

奇遇にも、つい先ほど、ノルウェーのノーベル賞委員会が、日本原水爆被害者団体協議会に今年のノーベル平和賞を授与するとの朗報が飛び込んできた。方や、プーチンのロシアは、ウクライナに対する戦略核使用の恫喝を続けている。イスラエルすら戦略核使用の恐れが皆無とも断言できない危うい微妙な状況に、いま、世界は立っている。

今年のノーベル平和賞は、人類が「ミツバチ」になるための「ミツバチスイッチ」であり、同時に、最後の「人類の明るい未来への招待状」であると思っている。いまこそが、人類が「本物のミツバチ」になるかどうかの正念場だと思う。もう次はないと思う。

ここで、1つ言えることがある。

それは、リベラルも保守も道徳基盤に依拠しているということである。いずれも意味があって存在している。実はここに希望があり、ヒントがあると考えたい。幸せに至る道は、平たんで単純な1本道ではない。曲がりくねった長い道である。

まさにポール・マッカートニーによって書かれた伝説の名曲「Long and Winding Road」である。

1994年のインタビューで、マッカートニーは「消えてしまいそうな儚い想いを詰め込んだ。自分にはどうしても手の届かないものについて歌った曲だ。決して辿りつけない扉、そして延々と続く道についてのね」と語っているが、曲がりくねった道の向こうに扉はあると信じたい。このLong and Winding Roadの先に、気候危機と政治との位相を超えた地平線の向こうに、開かれた扉があると、確信している。

(end of documents)