「悲観論者は、チャンスの中に困難を見る。楽天家は、困難の中にチャンスを見い出す。(The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.) 」と喝破したのは、かのウィンストン・チャーチル(Winston Churchill)である。

確かに、いまの時代ほど「困難の中にチャンスを見い出す」と言う言葉が大切な意味を持っている時代はないのかもしれない。そして、この言葉こそが、人類の明るい明日に繋がる鍵となるのかもしれない。

混迷の気候危機時代に、「困難の中にチャンス」を見い出すべく、2015年には「パリ協定」が締結され、国家のみならず、民間等の非国家組織を含めた社会全体で、再生可能エネルギーを軸としたエネルギーシフトやEVシフトが、世界中で燎原の火のごとく拡大しつつあり、炭素排出量をゼロにする「カーボンニュートラル(Carbon Neutral)」の実現に向けた仕組み作りが世界各国で着々と進んでいる。

しかし、残念ながら、このままだと、どんなに人類が連携努力し、省エネや再生化エネルギーへのエネルギーシフトを軸とした脱炭素化を懸命に目指しても、まだ「パリ協定」の目標達成には及ばない。あと一歩足りない。所詮無理ではないかとの悲観論すらも出てきている。人類は、いま、逃げも隠れもできない「気候危機」という有史来初めて直面した喫緊かつ最大の難問を前にして、当惑している。ともすれば悲観主義に陥りそうな憂鬱な気分に押しつぶされそうな途方もなく暗澹たる空気感の中で狼狽し、暗雲を目前に、茫然自失となって、立ち尽くしている。

しかし、こうした中でも、新たな希望の光も差し始めている。世界各地で、実効性の高さにこだわった、洗練されたアイデアも多く生まれ、誰しもが「そんなこと出来っこない。それは絵空事だ。夢物語にすぎない。」と思っていた画期的な面白いイノベーションが現に実現しつつある。そして、暗雲のごとく漂いつつある悲観論を吹き飛ばしてくれそうな期待が、今、世界中から、集まり始めている。

その1つが、「カーボン・リムーバル(Carbon Removal)」のDACである。DACは、Direct Air Captureの略で、日本語では「直接空気回収」と呼ぶ。以下、本稿では、DACと略称することにする。

そもそも、「カーボン・リムーバル」とは、字の通り、「炭素」(Carbon)を「除去」(Removal)することを意味する。すでに何らかの理由で大気中に存在しているCO2を空気中から直接回収する方法である。英語文献では二酸化炭素除去を意味するCarbon Dioxide Removalの略でCDRと略すことが多い。中でも、最も注目すべきイノベーションが、このDACである。いままで、自然界の植物や土壌が担ってきたCO2の吸収を、人工的に実現してしまおうとする、実に画期的なチャレンジである。

よく「雲をつかむような話(A pie in the sky)」という言い方がある。物事が漠然としていて、とらえどころがないさまを形容する言葉である。しかし、このDACは、「空気をつかむ話」ではあるものの、「雲をつかむような話」ではない。しっかり明確な効果が実証されている正真正銘の画期的なイノベーションなのである。

ここで紹介した「カーボン・リムーバル」もDACも、まだ世間一般的には聴きなれない言葉である。だが、実はこれが、この現代という困難な時代の中に見い出された貴重な気候危機問題打開の糸口になるのかもしれない。

それでは、はたして、そもそも、「カーボン・リムーバル」やDACとは何なのか。以下、順をおって、分かりやすく解説してゆきたい。

【1】「カーボン・リムーバル」とは何か

まず、最初に、「カーボン・リムーバル」の意味は何か、そもそも、その効用は何なのか、について、以下、分かりやすく、論点整理しておきたい。いま人類が直面している深刻な気候危機への対策は、周知の通り、以下の二本柱から成っている。

<気候危機対策>

(1)「緩和策(mitigation)」

気候危機を「緩和」するための、気候危機の原因物質である温室効果ガス(以下CO2と総称)の排出量を省エネや化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギーシフト等によって削減したり、植林等によってCO2吸収量を増加させたりして、大気中のCO2濃度を下げる方法

(2)「適応策(adaptation)」

気候危機に「適応」するために、自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の悪影響を軽減したり、気候変動の好影響を増長させたりする方法[1]

この内、前者(1)「緩和策」によるCO2削減方法は、以下の2つの方法から成る[2]。

<「緩和策」によるCO2削減方法>

①工場などでのCO2排出量を省エネ化や再エネ転換などを通じてCO2を削減する方法。

②すでに何らかの理由で大気中に存在するCO2を回収する方法。

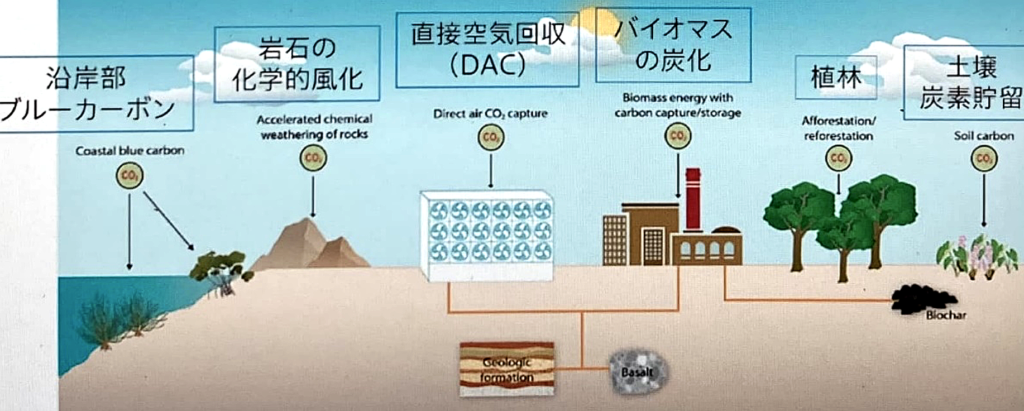

この②こそが、「カーボン・リムーバル」である。ちなみに、「カーボン・リムーバル」は、大気中の温室効果ガスを回収・貯留してCO2をマイナスにする技術という意味から「ネガティブ・エミッション(negative emission)」とも呼ばれている[3]。この「カーボン・リムーバル」(ネガティブ・エミッション)によって大気中からCO2を吸収する方法は多種多様である。具体的方法は、以下の【図1】の通りである。

(出所)National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.(2019)” Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda.,”( Washington DC: The National Academies Press.)

[1] 「適応策(adaptation)」とは、「現実の気候または予想される気候およびその影響に対する調整の過程。人間システムにおいて、適応は害を和らげもしくは回避し、または有益な機会を活かそうとする。一部の自然システムにおいては,人間の介入は予想される気候やその影響に対する調整を促進する可能性がある」と定義されている。気候変動による悪影響を軽減するのみならず、気候変動による影響を有効に活用することも含む。

[2] 実は、厳密に分類すると、この2種類の「緩和策」によるCO2削減方法の他に、もう1つ、この①と②の間の「中2階」のような第3のCO2削減方法がある。「CCS(二酸化炭素回収・貯留)」である。CCSは、Carbon dioxide Capture and Storageの略で、CO2を回収して地中に貯留するための一連の技術を指す。これに加えて、燃料や化学原料として有効利用するCCUや貯留せずに有効利用するCCUも期待を集めている。これらによって国内でCO2を貯留できる最大量は現在の年間排出量の200年分に相当すると言われる。これも一種の広義の「カーボン・リムーバル」であるが、すでに何らかの理由で大気中に存在するCO2を回収する「カーボン・リムーバル」とCCSとの両者の大きな違いは、前者が、一般の大気中に広く存在しているCO2を空気中から直接回収するのに対して、後者は、製油所や発電所、化学プラントなどの排出源大量に排出されるCO2の排ガスからCO2だけを分離・回収する点にある。つまり、排出源が特定しているか否かが相違点である。ちなみに、2022年からGX(グリーントランスフォーメーション)戦略を推進している現岸田政権の下、昨年2023年5月12日に「GX推進法」が、同月31日に「GX脱炭素電源法案」が国会で可決成立し、ここにCCSも推進対象分野に含まれており、今後10年で4兆円の投資を行うとしている。なお、このCCSに対しては、環境NGOからは、そもそも「CCSの社会実装を目指して多くの資金・資源を投入することは、そのほかに行うべき省エネ・再エネに関する技術革新や社会実装を妨げ遅らせる可能性がある」との批判があり、「気候変動対策としての有効性に疑問」「技術的困難」「コストの高さ」「モニタリングと賠償責任」等の様々な視点から問題が指摘され、「CCSの位置付けについて抜本的な見直しを」「CCS事業への、特に海外にCO₂を輸出して行う事業には公的支援は行うべきではない」「脱化石燃料政策を打ち立てるべき」等の提言もされている。

[3]「ネガティブ・エミッション技術」(NETs)には、森林など自然資源の力によって大気中に存在するCO2を吸収する森林や海洋が本来持っているCO2吸収力を利用したり高めたりするものや、それらの組み合わせることによってより高い効果が期待できるもの等があり多様である。具体的には、①森林など自然資源の力によって大気中に存在するCO2を吸収する方法としては、「植林・再生林」の他、「土壌炭素貯留」「バイオ炭(Biochar)」があり、また、②テクノロジーの力などを活用して大気中に存在するCO2を除去する方法としては、「BECCS」「DACCS」等の方法・技術がある。ちなみに、「BECCS」とは、バイオ(Bio)エネルギー(Energey)の燃焼で発生したCO2を回収して(Capture)貯留( and Storage)する技術である。「DACCS」とは、DACとCCS(炭素回収貯留)を組み合わせたネガティブ・エミッションである。

上掲の図で明示された「大気中からCO2を吸収する方法」は、以下の2つのジャンルに分類できる。

<大気中から直接CO2を吸収する方法>

①森林や土壌や海など自然資源の力によって大気中に存在するCO2を吸収する方法

「植林・再生林」の他、「ブルーカーボン」「土壌炭素貯留」「岩石風化」「バイオ炭(Biochar)」等の多様な貢献がある。

②テクノロジーの力などを活用して大気中に存在するCO2を吸収・除去する方法

DACがその代表である。そして、このDACとCCS(炭素回収貯留)を組み合わせたネガティブ・エミッションを「DACCS」と呼んでいる。さらには、「BECCS」という、バイオ(Bio)エネルギー(Energey)の燃焼で発生したCO2を回収して(Capture)貯留( and Storage)する技術もある。

こうした「カーボン・リムーバル」(ネガティブ・エミッション)の中でも、とりわけ近年最も注目を集めているのが、DACである。従来型の省エネやエネルギーシフト等の緩和策と同様に気候危機対策として不可欠な重要な処方箋である。

しかも、従来型緩和策だけでは一気に問題の打開ができない現下の厳しい状況下において、植樹をしたり、湿地帯を復元させたりする自然資源の力によるCO2の吸収方法や、「土壌炭素貯留」「バイオ炭(Biochar)」等による方法でも自然資源の力の効果も限度がある中で、より直接的かつ能動的にCO2削減に取り組むことができる意味で、その成長拡大への期待は大きい。

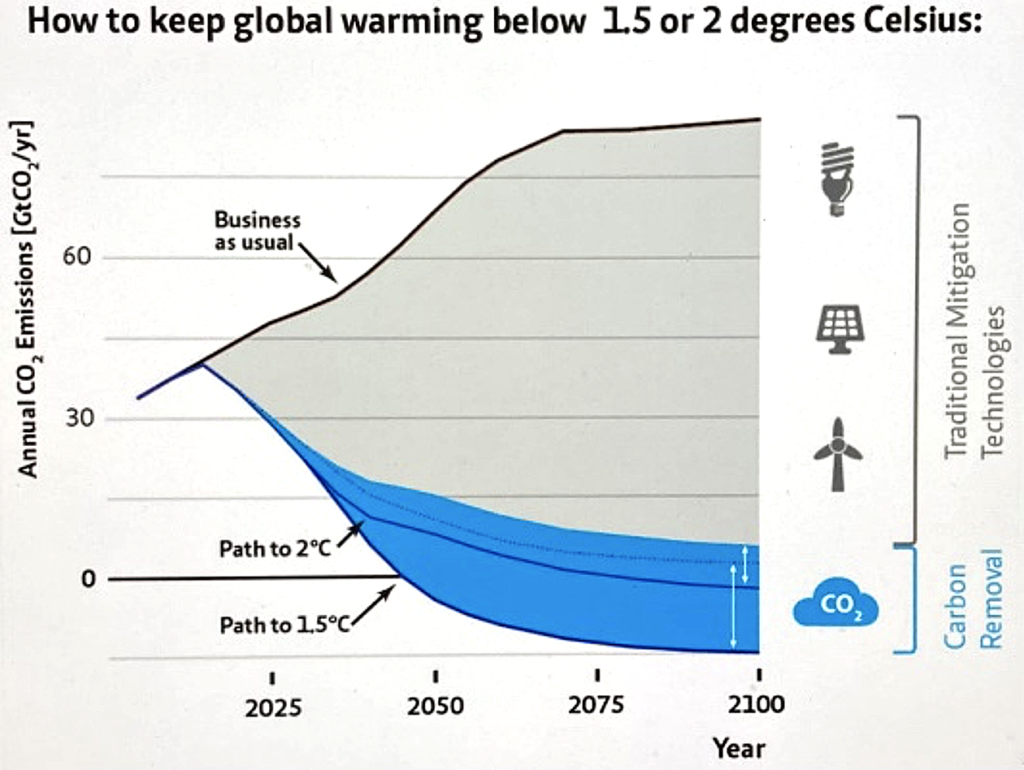

「気候変動に関するメルカトル研究所(MCC)」は、パリ協定の目標を達成する為、従来の再生可能エネルギーを軸としたCO2排出削減対策に加え、テクノロジーの力などを活用して大気中からCO2を除去する必要があると予測している[4] 。以下の【図2】の青色のゾーンは、「パリ協定」の目標達成のためにDAC等の「カーボン・リムーバル」による除去・削減が必要とされるCO2の量を明示している。

(出所)MCC(2024)「MCC-led research team quantifies the “gap” in carbon removal for the first time」

(Mercator Research institute on Global Commons and Climate Change)

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change;気候変動に関する政府間パネル)も、「パリ協定」の遅々として進まない現下の進捗状況に鑑み、従来型の工場などでのCO2排出量を省エネ化や再エネ転換などを通じてCO2を削減する「緩和策」の方法だけでは限界があることを認識している。そして、温暖化を1.5℃に抑えるシナリオを実現するためには、大気中に存在するCO2をテクノロジーの力を活用して回収するこのDAC導入が必須不可欠であるとの認識を示している。

今後数10年間で年間数10億トンにまで拡大すると予想されているCO2の必要削減・回収量の大部分を、このDAC等の「カーボン・リムーバル」が占めるであろうと、DACに大きな期待を寄せている。

[4] MCC(2024)「MCC-led research team quantifies the “gap” in carbon removal for the first time」(Mercator Research institute on Global Commons and Climate Change)

【2】DACの実際の仕組み

それでは、この「パリ協定」目標達成の鍵となるDACとは、実際に、どのような仕組みなのか。

DACの具体的事例として、テクノロジーの力などを活用して除去する「カーボン・リムーバル」の最先端のプロジェクトがある。大気中のCO2を除去するDAC技術の世界的リーダーであるスイスのスタートアップ企業クライムワークス社(Climeworks)が、カーボフィックス社(Carbfix)と連携し、マイクロソフトの出資を受けて推進してきたDACプロジェクトである。以下、これを、紹介したい。

大気中には、0.04%ほどの低濃度のCO2が含まれている。このDACプロジェクトの狙いは、このCO2を大気中から直接回収することで、CO2排出量実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル」を実現することにある。

クライムワークス社は、いまから7年前の2017年に、世界で初めて産業規模のDACを、スイス北部のチューリヒにあるごみ処理施設の屋上に設置した。扇風機に似た特殊な装置を使って大気中のCO2を直接回収し、回収したCO2は近くの農家に送られ、野菜の成長促進やコカ・コーラ社の炭酸水製造に使われた。現在は運転を終了しているが、同社は、こうしてCO2を回収・利用する商用プラントを世界で初めて稼働させ、気候中立(Climate Neutral)に向けた新たなステージへの道を開いた。

そして、その4年後の2021年9月8日に、アイスランドのレイキャビク郊外にあるヘリシェイディ地熱発電所近郊において、大気中のCO2を取り出して地中に永久的に貯留する世界最大のDACプラント「オルカ(Orca)」を稼働させた。この施設は8つの収集コンテナから成り、それぞれ年間500トン、合計最大4,000トンのCO2を、現在も回収している。また、現在は、世界15カ所でDACプラントが稼働しており、国際エネルギー機関(IEA)の2020年の報告書によると、年間9000トンのCO2を回収できるという[5]。

[5] ちなみに、カナダの企業「カーボン・エンジニアリング(Carbon Engineering)」は、年間100万トンのCO₂の回収を可能にする世界最大のDAC施設を米国で22年に完成させる予定である。

(出所)Climeworks (2021)” Orca is launched”

DACについては、IEA(International Energy Agency;国際エネルギー機関)も、高く評価している。大気中から直接CO2を取り出して原料として使用したり、貯蔵と組み合わせて永久に除去したりする画期的なイノベーションであるとして、ネット・ゼロ・エネルギー・システムへの移行における重要な炭素除去オプションとしてとりあげて注目している。

DACによって回収・分離されたCO2は、そのまま地中に貯蔵されるほか、メタンの製造やジェット燃料の合成燃料の材料にしたり、温室栽培などに利用したりして、日本をはじめ、EUやアメリカ、フランス、ノルウェーなどで取り組みが進められ、現在は130以上のDAC計画が世界で進行中である。

以下、クライムワークス社のオルカプロジェクトを参考に、DACの仕組みを解説しておきたい。

<DACの具体的な仕組み>

①空気中から、空気を扇風機に似た特殊な装置を使って大型ファンで吸引する。

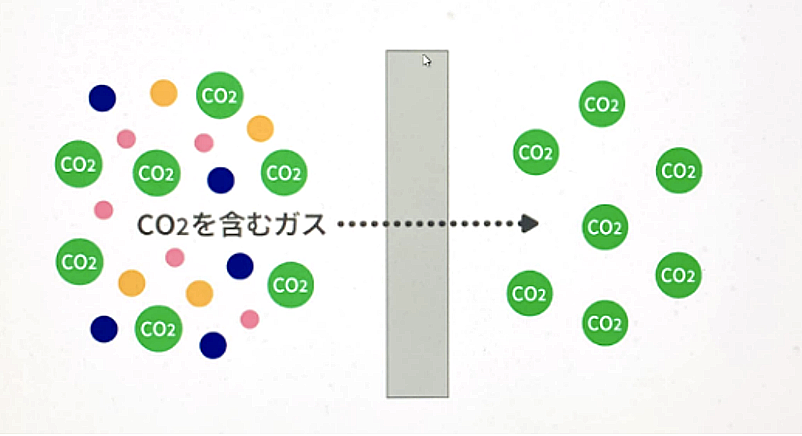

②吸収した空気中のCO2は、クライムワークスが設計した特殊なフィルターで分離される。分離は、CO2分子を他の物質に結合させて、大気中のCO2を直接吸収する。各モジュールは、十数台のCO2除去ユニットで構成されている。格子を通った空気がフィルターを通過する際に、吸着剤でCO2を捕捉する。フィルターが満杯になると、本体前面の格子を閉めて、密閉された空間にパイプで熱を送り込み、吸着したCO2をフィルターから放出させる。放出されたCO2がポンプで貯蔵場所に運ばれると、再び格子が開いてCO2捕捉プロセスが再開される。

③CO2を分離・回収する具体的な方法には、「吸着剤」「膜」「ドライアイス」「吸収液」による分離という4つ種類がある。これらは、それぞれ、以下のように、「化学吸収法」「物理吸着法」「膜分離法」「深冷分離法」と呼ばれている。

(DACによる直接空気回収分離方法)

(ア)化学吸収法=空気と吸収液との化学反応を利用して、CO2を分離・回収する方法。CO2と結合しやすいアミンという化合物から作られる水溶液を利用する方法が多く取られている。再生搭での加熱の工程には大量のエネルギーが必要であることから、コストがかかるという課題がある。また、アミンには腐食性があるため、吸収搭や再生搭の配管が腐食しやすいことが問題である。

(イ)物理吸着法=CO2を圧力差と温度差を活用し、分離する方法。専用の吸着材(活性炭やゼオライト)にガスを通し、CO2を吸着させる。圧力の掛けられた環境で吸着されたCO2を含む吸着材の圧力を下げ、吸着材からCO2を脱離させたり、温環境で吸着されたCO2を含む吸着材を加温したりすることでCO2を回収する。この原理の身近な例として、脱臭剤や除湿剤として利用されている活性炭やシリカゲルがある。圧力エネルギーを使用して、CO2を回収することができることから、加圧されたガスにCO2が含まれる場合は、化学吸収法に比べて分離回収に必要なエネルギーを低くすることができる。他方、吸着⇔脱着のサイクルに時間がかかることから、このサイクルを早めることができる吸着材の開発が求められている。空気を吸着材に通してCO2を吸着・回収する方法。吸着材には、アルカリ金属塩やアミン担持多孔質材、イオン交換樹脂などが用いられる。化学吸収法に比べて必要なエネルギーが低いことが利点である一方、吸着と脱着のサイクルに時間がかかることが欠点。

(ウ)膜分離法=空気を分離膜に通してCO2を分離回収する方法。ガスの圧力差を用いて、CO2のみを回収する技術。CO2を通す専用の膜を用いることで、各種分離技術のなかで、最小のエネルギーで、CO2を分離できる。簡単な設備で分離回収ができるが、膜の上流側を加圧するか、下流側を負圧(真空状態)環境にする必要があり、必要なエネルギーは、回収したいCO2の環境に依存する。分離膜の上流・下流の圧力状態やCO2濃度など、運転環境に適合させ、効率的に分離できるより高機能な膜の開発が求められる。高分子膜やイオン液体膜などが主な材料として使用されている。DACの種類の中でも最小のエネルギーで済むため、今注目されている方法の1つ。(下図【図4】参照)

(出所)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構内(2023)

「CO2分離回収技術の進化で、カーボンニュートラル実現を目指す」

(エ)深冷分離法=空気をCO2の凝固点まで冷却し、ドライアイスにして分離する方法。気体であるCO2に圧力をかけて液状にした後、蒸留して固体にする。他のDACの中でも設備コストが高く、圧縮に使用するエネルギーも多く必要であることが課題。

④こうして分離・回収したCO2は、以下の2種類のいずれかの方法で処分される。

(直接空気回収したCO2の処分方法)

1)地下貯留する方法(オルカプロジェクトで採用されている事例)

アイスランドの企業カーブフィックス(Carbfix)社が開発したプロセスにより、CO2を水と混ぜてポンプで地下に送り込み、玄武岩と反応させて最終的には石に変える方法である。水と混ぜ合わされて深さ800~2000メートルの地中の玄武岩層に送り込まれ、数百万年にわたってそこに留まり、やがて石になる。カーブフィックスのエッダ・アラドッティル最高経営責任者(CEO)は「CO2の95%が2年以内に岩石になる」と言っている。また、クライムワークスのクリストフ・ブトラー氏は、「圧力と水分、鉱物が組み合わさることで、CO2が岩石に変化する。私たちは自然の鉱物化プロセスを加速させている。」「いったん岩石になったCO2は、地震や火山の噴火が起こったとしても空気中に放出されることはない」と明言し、地中から突然、制御不可能なガスが漏れる可能性はゼロだと断言している。また、「アイスランドは、鉱石化によって世界の年間排出量のおよそ30倍に相当する1.2兆トンのCO2を貯留するキャパシティーがある。IPCCの提示した量をはるかに超えている」と、アイスランドだけで、国際的な気候目標達成のために必要なCO2を全て地下に貯蔵できると断言している。

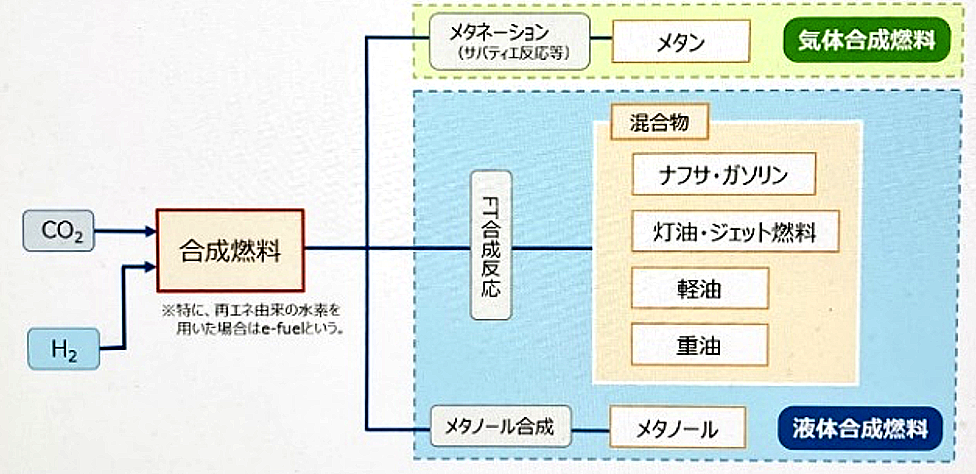

2)合成燃料の材料にする方法

オルカプロジェクトの事例ではないが、以下の【図5】に示された仕組みによって、再生可能エネルギーから作られる合成燃料の材料にする方法である。この合成燃料は、「Eフューエル(e-fuel)」と呼ばれ、CO2とH2から成る燃料で、「人工的な原油」ともいわれており、通常の原油に比べて硫黄分や重金属分が少ないのが特徴である。合成燃料製造工程では電気を必要とするが、ちなみに、このDACプラントは、主に近隣の地熱発電所から供給されるカーボンフリーの電力だけで運営される。

(出所)経済産業省 資源エネルギー庁(2021)「グリーンな液体燃料「合成燃料」」

DACには、主に、以下の3つのメリットがある。

1)喫緊の課題である「カーボンニュートラル」早期実現への加速器としての貢献のメリット

「2050年カーボンニュートラル」の目標を達成するためには、CO2を大気中から直接回収することでCO2排出量をマイナスにすることが可能なDACの新しい技術が必要不可欠であり、カーボンニュートラル実現への一種の加速器としての貢献が期待されている[6]。

2)世界中、空気のある場所であれば、どこでもDACを設置できるメリット

従来型の工場や発電所などから排出されるCO2を回収する方法は、排出源に限定され、設置場所が限られていたが、DACは、地球上のあらゆる場所に存在する空気を回収できるところが大きなメリットである。さらに、植林やバイオマス発電から回収して貯留するBECCSなど、他のネガティブ・エミッション技術よりも設置面積が小さいこともメリットである。場所や面積といった設置する際の制限が、従来の技術より比較的自由になることも魅力である。空気のある場所であればどこでもDACを設置できるので、世界中での実装が可能で、その結果、途上国を含む世界中のいかなる場所でも、土地さえあれば、DAC設置によるCO2回収が実現できる。加えて、そのCO2再活用による合成燃料製造やカーボン・クレジット等による派生的な期待収益も期待でき、運営する国家や自治体、民間企業等に大きな裨益が期待できる。DACが世界中に普及すれば、グローバルサウスとの格差問題解消への貢献も期待できる。

3)グリーン・ウオッシュと一線を画すことができるのメリット

日本政府は、CO2大量排出産業等におけるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage;二酸化炭素回収・地下貯留)利用[7]を提言しているが、実際には再エネや省エネなど代替案が存在するセクターへの利用も検討されており、CCSの社会実装がグリーン・ウオッシュになり、省エネ・再エネに関する技術革新や社会実装を妨げ遅らせる危険性があるとの厳しい批判がある[8]。

[6] 2015年の「パリ協定」締結以降、世界120以上の国と地域は、2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」の目標を掲げてきたが、従来型の省エネや再生可能エネルギーへのエネルギーシフトを主軸としたCO2排出量削減策だけではなかなか「パリ協定」目標達成が難しい状況がある。こうした危機感が、DACを必要とする背景にある。

[7] 今年2024年2月13日に、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されている。

[8] 環境NGO FOEは、「日本政府は、カーボンニュートラルを達成するため、削減しきれない二酸化炭素(CO₂)を貯留する炭素回収貯留(CCS)の推進を行っており、2050年時点でCO₂を1.2億〜2.4億トンを貯留する目標を掲げている。これは現在の日本の排出量の10%~20%にあたる。2030年までのCCS事業化に向け、コスト低減・国民理解醸成・海外CCS推進・CCS事業法の整備を推進している(「CCS長期ロードマップ」、2023年)。2023年、JOGMECは7つの事業を先行事業として選定した。うち2つの事業はCO₂を海外に輸出することを前提としている。 気候変動対策のために残された時間は少ない。もっとも有効な解決手段は、COP28の成果文書にも記載された「化石燃料からの脱却」だ。技術的にもコスト的にも課題の大きいCCSに排出削減を頼ることは気候変動対策を遅らせかねない。」「気候危機を食い止めるためには、温室効果ガスの確実な削減に貢献する対策を早期に実行することが必要だが、化石燃料の採掘や燃焼からのCO₂を分離・回収・貯留しようというCCSは、化石燃料の利用を継続し、温室効果ガスの排出を前提とした技術といえる。また、90%程度の回収率が目安とされているが、実際の回収率は60〜70%にとどまっており、全てのCO₂が回収されるわけではない。」と、日本政府の政策を厳しく批判している。まら、同時に、以下の提言も行っている。①「CCSの位置付けについて抜本的な見直しを」=CO₂の排出が避けられない事業分野へのCCS利用としているが、実際には再エネや省エネなど代替案が存在するセクターへの利用も検討されている。CCSの社会実装を目指して多くの資金・資源を投入することは、そのほかに行うべき省エネ・再エネに関する技術革新や社会実装を妨げ遅らせる可能性がある。そもそも日本のCCS政策に関する基礎的な方針が示されている「長期CCSロードマップ」は実現性に乏しく、CCSをカーボンニュートラル化の切り札と位置付けるのではなく、CCS政策を抜本から見直すべきである。②「CCS事業への、特に海外にCO₂を輸出して行う事業には公的支援は行うべきではない」=気候変動への歴史的責任を鑑みれば、国内での抜本的な排出削減が必要である。削減しきれないCO₂を海外に輸出し固定するような方法は、社会的にも許容されるものではない。CO₂を液化し海上輸送することで、ただでさえエネルギーを大量に消費するCCS事業のエネルギー消費量はさらに上がることが推測される。③「脱化石燃料政策を打ち立てるべき」=日本政府はCCSに力を入れる前に、脱化石燃料を実行していくための政策を打ち立てるべきである。日本政府は現在、石炭火力についてですら低効率な石炭火力を廃止していく方針を持つだけであり、それもバイオマス混焼やアンモニア混焼を行えば早期廃止措置の対象外とすることができる仕組みを整えている15。COP28において岸田首相は「日本は、自身のネット・ゼロへの道筋に沿ってエネルギーの安定供給を確保しつつ、排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」としたが、終了する年限も示しておらず、そもそも排出対策のあるなしにかかわらず石炭火力の廃止を行わなくてはパリ協定の1.5℃目標は達成できない。」(出所)環境NGO FOE(2024)「日本のCCS(炭素回収貯留)政策について」

しかし、DACは、これとは違い、特定の事業分野に限定したCO2回収ではない。大気中からのCO2回収であることから、グリーン・ウオッシュとは一線を画すことができる。

一方、DACには、幾つかの課題もある。主に、以下の5点が挙げられる。

1)エネルギーコストが高い課題

DAC装置に空気を送り込むファンは、多くの電気エネルギーを必要とし、エネルギーコストが高くつく。化学吸収法や物理吸着法のエネルギーコストは、1キログラムのCO2を回収するのに2.9~49.7円かかる。これは、排ガスを回収する設備のエネルギーコストの2.5円を上回り、大きな課題となっている。今後、市場の競争力を高めていくためには、エネルギーコストのほか、設備・運転コストの削減も必要である。日本政府は、2040年以降のターゲットとして、CO2の総回収コストを1トン当たり2,000円台にするという数値を掲げている。

2)エネルギーの供給源が限られている課題

当然のことながら、DAC設備に必要なエネルギーは、風力、太陽光などの再生可能エネルギーや地熱など、カーボンフリーであることが前提となる。2050年のカーボンニュートラル実現に必要な容量をDACで回収する場合、DAC設備のほか、供給電源や熱源設備を大規模化することも考えなければならないが、太陽光発電で供給する場合には設備使用面積全体の17.2%、風力発電は25.4%が必要となるとの試算もあり、今後、実用化を進めていく中で、供給電源用敷地の確保も焦点になる。

3)CCSの課題

DACにより分離・回収したCO2を処理する方法の選択肢の1つにCCSがあるが、この技術は1970年代から研究されているものの、世界でも実現例は多くなく、実際に実施されているのは、回収したCO₂を油田に圧入し、原油の採掘量を上げるEOR(Enhanced Oil Recovery;原油増進回収)というタイプで、むしろ化石燃料の増産を促進する問題がある。日本にはほとんど油田がなく、EORを行うことは現実的ではない。日本の領域内、特に海洋に大規模な貯留ポテンシャルがあるとされているが、コストが高く、具体的な貯留地はまだ見つかっていない[9]。また回収したCO2を運ぶ輸送船もまだなく、実証実験が始まろうとしている段階である。CCSは、地中に注入することにより地震が誘発される可能性、CO2が漏れ出した時のリスク、水ストレスの増加、海洋酸性化など、様々な環境影響が懸念されている[10]。DACにより分離・回収したCO2を処理する方法の選択肢としては、貯留地もないわが国では、CCS以外の他の方法を検討することが肝要かと思慮。

4)生態系や環境への影響の課題

排ガスからCO2を回収する技術として、化学吸収法(アミン等の溶剤を用いて化学的にCO2を吸収液に吸収させ分離する方法)や物理吸収法(高圧下でCO₂を物理吸収液に吸収させて分離する方法)等があるが、アミン吸収法は、CO2を吸収・分離・回収する過程で、アミン化合物等の有害化学物質が生成される事が指摘されており、生態系や環境への影響も懸念されている[11]。排ガスからCO2を回収する技術としては、アミン吸収法を採用する化学吸収法ではなく、DACの種類の中でも最小のエネルギーで済むため、今注目されている方法の1つである膜分離法を検討することが肝要かと思慮。

5)カーボン・オフセットとの連携の課題

DACは、それ自体が、大気中に排出されたCO2を直接回収する意味で、有効な気候危機対策手段として価値があるが、加えて、CO2排出を相殺(set off)する価値が客観的な市場価値を持つ。DACよるCO2回収の成果がカーボン・クレジットとして客観的に評価され、市場価格がつき取引される「カーボン・オフセット」[12]との連携発展が、DACの発展拡大の鍵となる。実際、クライムワークスが「DACプロジェクト」によって作り出したカーボン・クレジットは、出資元である米マイクロソフト社が購入して「カーボン・オフセット」の活用している。一連の技術が第三者機関DNVの認証を受けたことと相まって、マイクロソフトによる出資、そしてクレジットの購入という行動は、今後、サステナブル領域におけるカーボン・リムーバルの存在感を飛躍的に高める可能性がありそうである[13]。

[9] 日本CCS調査株式会社による調査結果。ちなみに、過去に行われたCCS事業は、1995年から2018年の間に計画されたCCS事業のうち、資金不足などから43%が中止か延期されており、その多くが失敗している。さらに大規模な事業(年間3万トン以上のCO₂を回収するもの)に至っては78%が中止か延期されている。2022年に経済産業省のCCS事業コスト・実施スキーム検討ワーキンググループで示された試算によると、足元のCCSコストは12,800円〜20,200円/tCO2で、これを2050年までに6割程度に低下させるとしているが、日本政府のCCS長期ロードマップは「コスト目標に向け、引き続き、コスト低減を可能にする技術の研究開発・実証を推進する」とあり、目標到達が可能なのか曖昧である。6割となっても、高額であることには変わりない。また発電所におけるCCSの導入は発電コストを大幅に増大させることが示されている。CCSが脱炭素技術として成立するためには、炭素が安定して長期間貯留されていることを確認することが重要となる。諸外国でも、少なくとも10〜20年のスパンでモニタリングを行う制度が設けられているが、仮にモニタリング期間以降に炭素が漏れ出す(リーケージ)、事故が発生するなどした場合の賠償責任が問題となる。現在日本政府は、安定的に貯留がされていることを確認した後、国の機関であるJOGMECにモニタリング業務を移管するとしているが、モニタリング手法や期間などは現状、示されていない。むろん、削減しきれないCO₂を海外に輸出し固定するような方法は、社会的にも許容されるものではない。CO₂を液化し海上輸送することで、ただでさえエネルギーを大量に消費するCCS事業のエネルギー消費量はさらに上がることが推測される。

[10] アルジェリアで行われたCCS事業では枯渇したガス田に2004年からCO₂を圧入していたが、CO₂が漏れ出るのを防ぐ地層に動きが認められ、漏出の懸念もあったために2011年に注入が中断された。2020年にはアメリカ・ミシシッピ州におけるEOR事業に付随するCO₂輸送パイプラインが破損、300人が避難し45名がCO₂中毒症状で病院に運ばれた事故もあった。Hffingpost(2021)“The Gassing Of Satartia”、The Intercept(2023) “Louisiana rushes buildout of carbon pipelines, adding to dangers plaguing cancer ally”

[11] 環境省(2013)「二酸化炭素分離・回収プロセスの環境負荷評価」

[12] 「カーボン・オフセット」は、自身で削減しきれない分のCO2排出量を、他所で実現したCO2排出削減分で埋め合わせをする枠組みであるが、目下、世界中から有効なカーボンニュートラル促進として注目されており、個人や企業等が、これを使って、自らのCO2排出量に対して、さらなるCO2削減が困難な部分を相殺している。一般には、カーボン・オフセットの方法には、以下の3種類がある。

①他の場所で他者が実現した温室効果ガス排出削減・吸収量等(クレジット)を購入する方法、②他の場所で自ら排出削減・吸収を実現する方法、③自らの活動への出資や実施等により、削減が困難な部分の全部又は一部の埋め合わせを行う方法。目下、脱炭素化の世界的潮流を背景に、カーボン・オフセット市場は、年々、拡大している。ちなみに、世界のカーボン オフセット市場規模は、既に2022 年には 9,387 億 5,000 万米ドルになっており、昨年2023 年の 1 兆 677 億 4,000 万米ドルから 2030 年までに 2 兆 5,494 億 2000 万米ドルに成長すると予測されている。なお、カーボン・オフセットに使用されるカーボン・クレジットは、「市場流通型クレジット」と「非市場流通型クレジット」とに2分される。「市場流通型クレジット」は、一定の基準に基づいて作成され、第三者に譲渡されたり、市場で取引されることが想定されており、これらのクレジットは信頼性が確保され、公的機関による検証が行われている。一方、「非市場流通型クレジット」は、特定の取り組みに関与する者と排出削減・吸収活動を行う者の間で合意されるクレジットや、自らの活動によって生み出されるクレジットであり、第三者への譲渡や市場での流通は想定されていない。そのため、非市場流通型クレジットは柔軟に活用することができるが、明確な基準が設けられていないため、使用する際にはプロジェクトや活動の内容を理解し、信頼性を確保する責任がある。企業に対する炭素排出量削減の規制は、従来は政府によるものが主流であったが、気候変動対策の要請の高まりにより、企業への規律付けは政府だけでなく、資本市場や取引先、消費者、NPO/NGOなどの多様なステークホルダーが関与する新しい潮流が広まっている。この中で、カーボン・クレジットも注目を集めており、民間主導のボランタリークレジットが中心となって企業の取り組みが活発化している。特に最近では、省エネや再エネ活用による排出削減に加えて、削減努力をしても排出が避けられない場合に、カーボン・クレジットを利用して残余排出を相殺(オフセット)する手段に注目が集まっている。いまや、カーボン・オフセット市場の市場動向は、国際的なカーボン・クレジットの発行量・無効化量の推移が右肩上がりとなっている。具体的には、2011年には、カーボン・クレジット発行量が39MtCO2e、無効化量が12MtCO2eであったのに対し、2021年には、発行量が396MtCO2e、無効化量が165MtCO2eとなっており、10年で発行量が約10倍、無効化量が約13倍と、市場が拡大している。

[13] カーボン・オフセット市場には、以下の課題が存在している。①「認識と信頼性の問題」=カーボン・オフセット市場には、オフセットの効果やプロジェクトの信頼性に関する情報が不足している場合がある。これにより、消費者や企業が適切なオフセットを選択することが困難になっている。②「減少評価の効果」=オフセットプロジェクトの排出削減効果を正確に評価することは困難である。プロジェクトの効果を測定し、確認するための一貫した方法や基準が不足しているため、オフセット量の妥当性に疑問が生じる場合がある。③「ダブルカウントのリスク」=オフセットクレジットが複数の取引で重複して使用される「ダブルカウント」のリスクがある。これにより、実際の排出削減量が過大評価される可能性がある。④「データ追跡と透明性の問題」=カーボン・オフセットの取引プロセスやプロジェクトのデータの追跡と透明性の確保は重要であるが、データの欠如や不正確性、情報の非公開などが問題となり、データ追跡が困難となったり、透明性にかける場合が生じうることがある。

(4)DACの未来展望

DACは、既に、世界中で、上述のスイスのクライムワークス社をはじめとして、カナダやアメリカなどでも実用化や商用化が進んでいる。一方、日本では、まだ実用化はされていない。日本は、DACの分野においても、周回遅れの感は否めない。

しかし、遅ればせながら、川崎重工業株式会社が、2030年にDACを約500憶円規模の事業にすると発表しており、来年2025年にはCO2の回収量が年2万トンの設備で実証実験を開始する計画で、すでに石炭火力発電所内に試験設備を設置し、排ガスからCO2を分離・回収する試験を始めている[14]。日本政府はDACの開発支援として、総額2兆円のグリーンイノベーション基金(実施期間2022〜2030年度)を立ち上げており、目下、選定された企業や研究機関などが、各事業テーマに沿って取り組んでいる。今後、こうした日本政府の研究支援もあり、企業や大学、研究機関などが実用化に向けて本格的に研究開発を進めており、近々日本でも実現化が期待されている。

DACは、上述の通り、CO2排出量をマイナスすることで、カーボンニュートラルを実現するネガティブ・エミッションに不可欠なキー・イノベーションである。SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」に貢献する。加えて、燃料としてEフューエルに利用できる等の発展・拡張性もある。また、空気がある場所であればどこでも導入できるのも大きなメリットもある。

DAC自体は、前述の通り、エネルギーコストが高いことや再生可能エネルギーなどの設備が必要等の諸課題もあるが、いずれの課題に対しても真摯に問題解決にあたり、早期課題解決を期待したい。

日本政府が立ち上げた支援基金などによりDACの研究開発が進められている中で、むろん、生態系や環境への影響やコスト面等での課題解決が大前提ではあるが、DACは、単に気候変動対策としてだけではなく、今後、日本の重要な戦略的産業技術としての発展も期待される中核技術となろう。

実用化や商用化が進んでいるカナダやスイス、アメリカなどに先行されてはいるものの、日本でも、近年中にDACの実用化が見込まれており、カーボンニュートラルの実現への貢献のみならず、日本の誇る知財と技術力を結集して、DAC先進国になる日が近いことを祈念してやまない。

冒頭のウィンストン・チャーチルの至言ではないが、まさに、「困難の中にチャンス」を見い出してほしいものである。

(end of documents)

[14] 川崎重工業株式会社は、潜水艦などの閉鎖空間におけるCO2除去技術を持っており、この技術をDACに応用しながら、独自の固体吸収材と液体吸着剤を併用したシステムの開発に取り組んでおり、その際に必要なエネルギーは、プラントなどから排出される未利用排熱を利用する計画である。また、回収したCO2は貯留する、もしくは合成燃料の原料にするほか、カーボン・クレジット事業にすることも検討中との由。