日本でも40℃以上の地域が続出するというありえない酷暑の日々が続いている。立秋を過ぎた晩夏だと言うのに、いまだに、人間の体温以上の気温が各地で続出している。まさに異常事態である。

今年2025年は、「パリ協定」採択から10年目の節目の年である。

先月7月22日、グテーレス国連事務総長は、この10年間に、再生可能エネルギー発電コストが激減し、急速な拡大を遂げたことにより、世界が化石燃料に依存したエネルギーシステムから離脱する「唯一無二の」転換点に立っている述べ、国連特別報告書「Seizing the moment of opportunity: supercharging the new energy era of renewables, efficiency, and electrification(再生可能エネルギー、省エネ、電化による新たなエネルギー時代を加速する好機を捉える)」を発表した。

現下の深刻な地球温暖化問題の根本原因として人類の経済活動に伴う化石燃料燃焼による気候危機があることは多くの方々がご理解でれているかと思うが、同時に、いま世界中で、この気候危機と表裏一体にある深刻な「エネルギー貧困(Energy Poverty)」が起こっている事については、まだご存知ない方々も多い。「エネルギー貧困」とは、経済的な理由などで十分なエネルギーを利用できない状態を指す言葉であるが、この言葉自体、初耳の方も結構多いようである。

「パリ協定」採択から10年目の節目の年でもあり、好い機会なので、以下、人類が直面している喫緊の課題である「エネルギー貧困」について論点整理を試みた。

1. セネガルの「ソーラーママ・プロジェクト」

先日NHK ドキュランドへようこそ「村に光を セネガル “ソーラーママ”奮闘記」(NHK Eテレ2025年8月22日午後11:00放送)を観た。登場する女性たちの生き生きとした表情に大いに感動した。テーマは、発展途上国で農村の女性たちにソーラー技術を教えることによって変革をもたらしてきた「ソーラーママ・プロジェクト」であった。発展途上国で農村の女性たちにソーラー技術を教えることによって変革をもたらしてきた有名なプロジェクトである。このドキュメンタリーの原題は「The light of women」である。2年前の2023年のフランス ARTE France;Federation Studio France;Empreinte Digitale制作のドキュメンタリーの傑作である。感動する。まだご覧になっておられない方は、よろしければ、ぜひ機会を見つけて、ご覧いただきたい。

ドキュメンタリーは、セネガルにおけるソーラー技術を教える合宿研修がモチーフで、その一部始終の経緯をリアルに描写している。

セネガルで、ソーラー技術合宿研修参加者募集が行われた。しかし、どの村でも女性が家を留守にするのは困ると主張する男性たちの抵抗に遭う。それでも、電気があれば世の中で起きていることを知ったり、救急車を呼んだりできると考えた女性たちが行動を起こした!

女性たちが行動を起こした「ソーラーママ」プロジェクトの波及効果は、絶大であった。ソーラー技術合宿研修に参加した女性たちが村に帰って、村民全員にそのメリットと設置方法を説明する。実際に各家庭の屋根に太陽光発電パネルを設置する。各家庭に夜でも電灯がともる。村民は驚き感動する。携帯電話の充電もできる。夜でも本を読めるようになり、勉強できるようになる。村民が、勉強の楽しみを知るようになる。そして、やがて、村にいままでなかった学校を自発的につくるようになる。その結果、いままで、毎日水汲み等の児童労働を終日強いられてきた子供たちが、学ぶ時間を持てるようになった。その学校で勉強した子供たちが、知識を得て、世界観が広がり、好奇心を育み、自分で考えるようになり、未来に希望をもつようになってゆく。

このドキュメンタリーを観ながら「エネルギー貧困」と言う言葉が脳裏に浮かんだ。そして「ソーラーママ」プロジェクトのような心材の高い人々に依る自発的な草の根のエネルギーシフトにむけた1つ1つの地道な努力が、結果的に、気候危機問題の解決とともに、人々の教育環境の向上や、民主主義の定着や、人権意識の醸造や、さらには幸福の向上に寄与することを通じて、「エネルギー貧困」問題を解決していることを知った。

ふと、南米エクアドルに伝わる「クリキンディ(Kurikindi)の寓話」を思い出した。

あるとき、大きな大きな山火事が起こったた。森のなかの動物たちは、命からがら皆、逃げ出した。そのなかで、一羽だけちっちゃなハチドリのクリキンディが山火事に立ち向かっていた。ハチドリのクリキンディは、小さなくちばしのなかに水を含んで、燃え盛る火へと水をかけていた。何度も何度も、懸命に水のあるところから山火事のところへと、はばたいて働くハチドリのクリキンディを見て、動物たちは「そんなことをしてなんになるんだ」と口々に言った。小さなクリキンディは応えた。「わたしは、わたしにできることをしているだけ」

2.エネルギー貧困(Energy Poverty)の実態

「エネルギー貧困」とは、暖房・冷房・照明・調理・給湯などの基本的なエネルギーサービスが、家計を圧迫するほど多くの費用をかけなければ利用できない状態、あるいは経済的な理由などで十分なエネルギーを利用できない状態を指す。これは、エネルギー価格の高騰、所得の停滞・低下、住宅のエネルギー効率の低さなどが原因で発生し、健康や生活の質の低下、ひいては社会的な問題にもつながる。世界中でいまから30年以上前の1990年代頃から広く使われるようになった言葉であるが、日本ではまだあまり認知されていないようである。

この「エネルギー貧困」には、2種類ある。

1つは、「社会的・文化的に必要最低限のエネルギーサービスを享受できない状態」のこと。日本でよく側聞される「熱中症になってしまうほどにエアコンを使うことができない」状態は、「社会的・文化的」とはいえない。アフリカ諸国などの低所得国であれば、「電気を使うことができない状態」をエネルギー貧困というなど、国によって「エネルギー貧困」の目安は異なっている。

もう1つは、「社会的・文化的に必要最低限のエネルギーサービスを享受すると家計を圧迫してしまう状態」のことである。仮に「社会的・文化的に必要最低限のエネルギーサービス」を享受できたとしても、そのために食費を削らざるをえなかったり、他の世帯に比べて著しく大きなエネルギー支出がなされていたら「エネルギー貧困」とみなされる。欧州などの先進国ではこの二つ目の考え方にもとづいてエネルギー貧困を計測するのが主流である[1]。

特に、冒頭のドキュメンタリーで取材されたセネガルのような途上国の場合、「エネルギー貧困」はさらに深刻である。

電力網が整備されていない地域も多く、人々は薪や炭などの伝統的な燃料に頼る生活をしていることが多い。これは屋内空気汚染や健康被害、さらには燃料集めに時間が取られることによる教育や経済活動への影響といった問題を引き起こしている。

国際エネルギー機関(International Energy Agency;以下IEAと略)の調査[2]によると、電力を使えない人々は世界に約10億人。ガスなど電力以外のエネルギーまで含めると、14億人が近代的なエネルギーのない生活をしているといわれている。

それらのほとんどが開発途上国に住む人々である。

その60%はサハラ以南アフリカ、17%はインド、その後はバングラデシュ、インドネシア、ミャンマーなどアジア地域が続き、開発途上国が未電化人口の9割以上を占める。

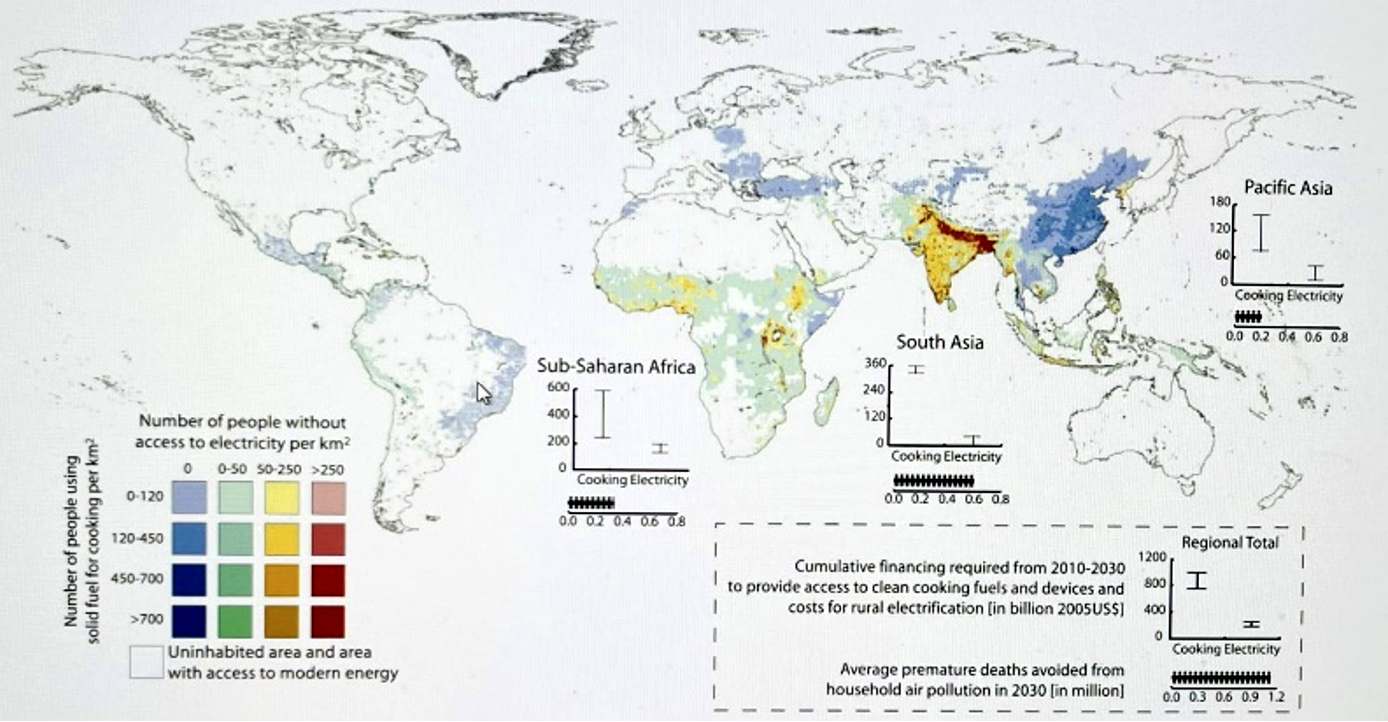

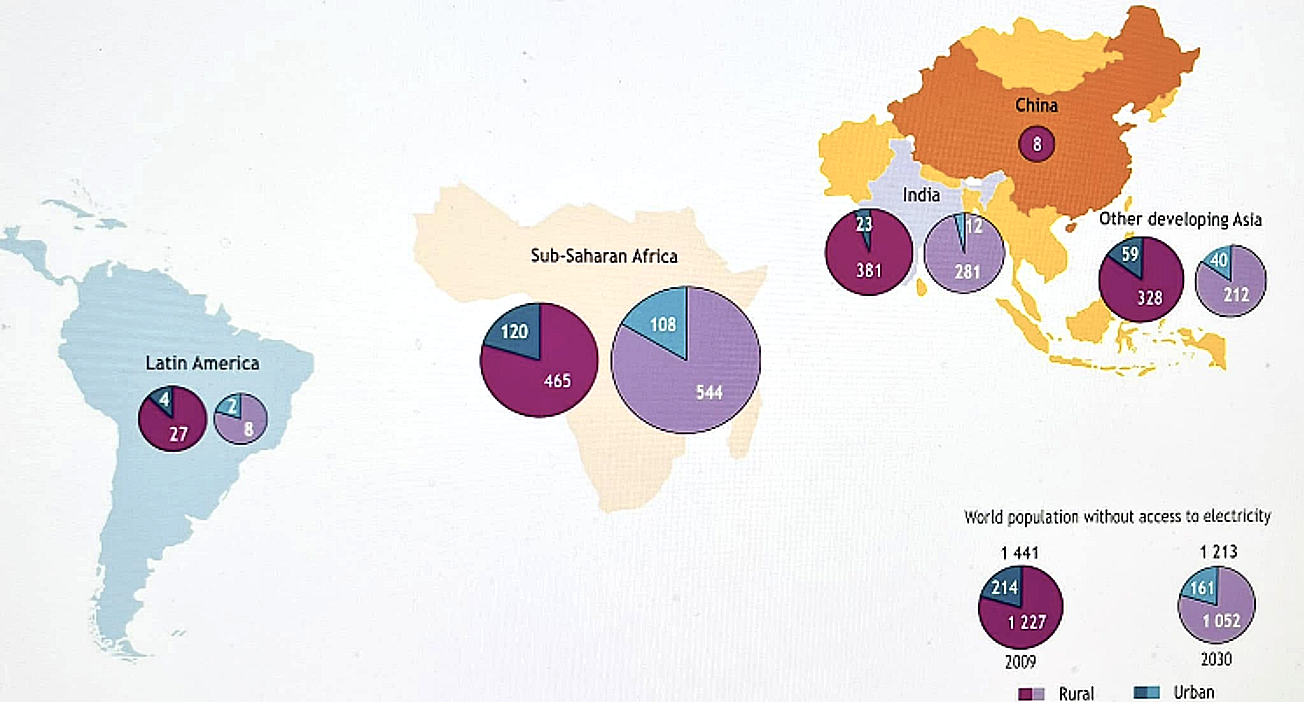

以下の【図1】は、世界の近代的調理設備・電力アクセスを持たない人口の分布と2030年までに農村部の完全な電化と近代的な調理手段の普遍的アクセスを達成するための累積コスト推計とそれで回避される死亡者数を示している。また、次の【図2】は、世界の電気へのアクセスがない未電化人口が多いアフリカのサブサハラ地域諸国、南米、アジアの途上国地域の人口分布を示している。未電化地域が、開発途上国に偏っていることが、一目瞭然である。

【図1】近代的調理設備・電力アクセスを持たない人口の世界的分布

(出所)Shonali Pachauri(2013)“Pathways to achieve universal household access to modern energy by 2030”(ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS)

(注)近代的な調理設備および電力へのアクセスを持たない人口の世界的分布と、2030年までに農村部の完全な電化と近代的な調理手段の普遍的アクセスを達成するための累積コストの推計、さらに2030年に回避される死亡者数を示している。

【図2】世界の未電化人口が多いアフリカのサブサハラ地域諸国、南米、アジアの途上国地域の人口分布

(出所)IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals)

(注)紫が地方・田舎、青が都会。圧倒的に地方・田舎で電気へのアクセスがない人口が多い。

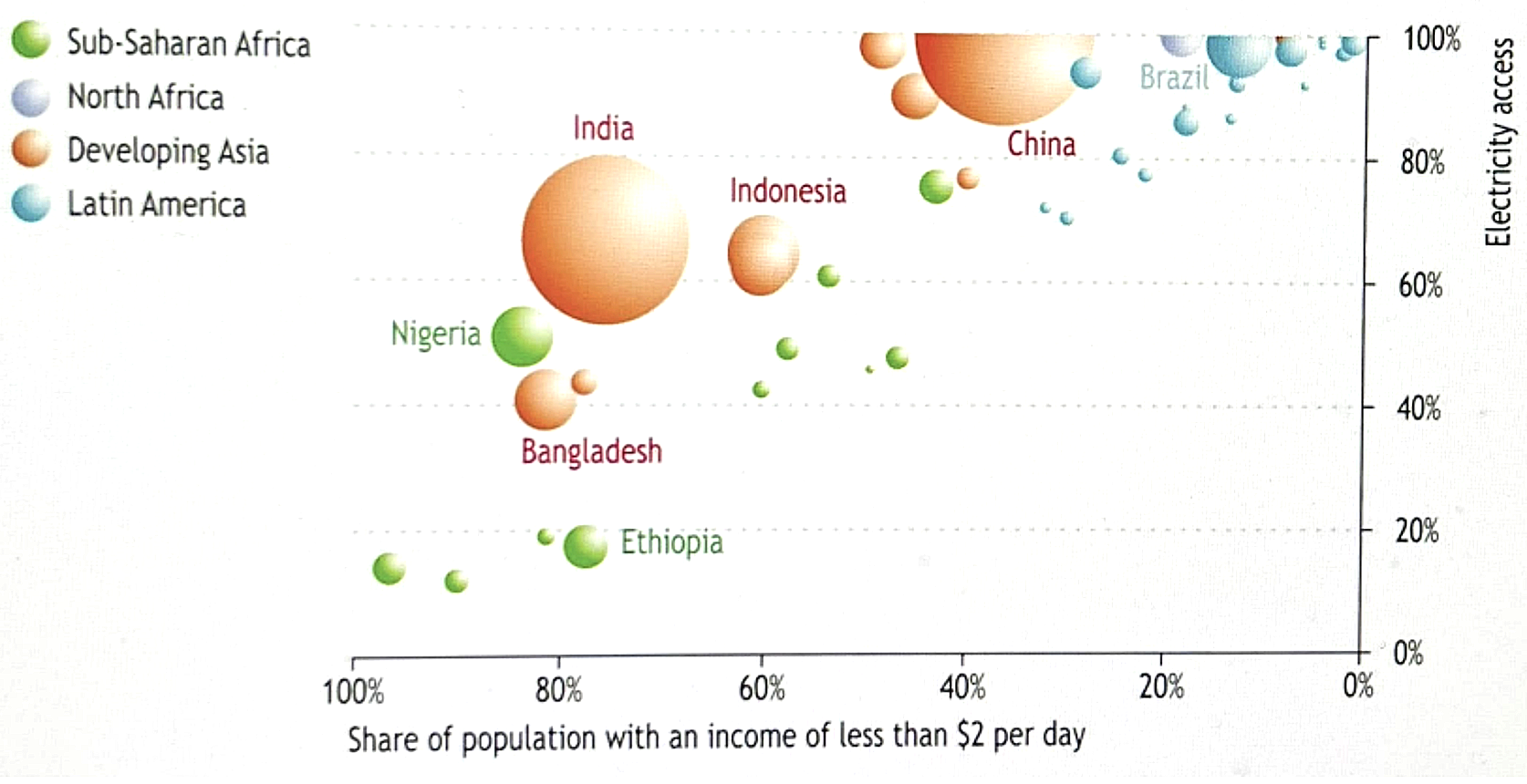

以下の【図3】は、発展途上国における家計所得と未電化との相関を示している。アジアにしてもアフリカにしても、貧困の度合いが大きいほど、未電化の深刻度が大きいことが明らかである。国際社会は長い間、所得水準と近代的エネルギーへのアクセスとの間に密接な相関関係があることを認識してきた。この図は、その認識を裏打ちするものであり、1日2ドル未満の所得で生活する人口の割合が大きい国々で電化率が低く、伝統的なバイオマスに依存する人口の割合が高い傾向にあることを示している。

【図3】発展途上国における家計所得と未電化との相関

(出所)IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”

(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals;Electrification rate: www.worldenergyoutlook.org; and poverty rate: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY)

(注)低所得国において圧倒的に電気へのアクセスがない未電化人口が多い。

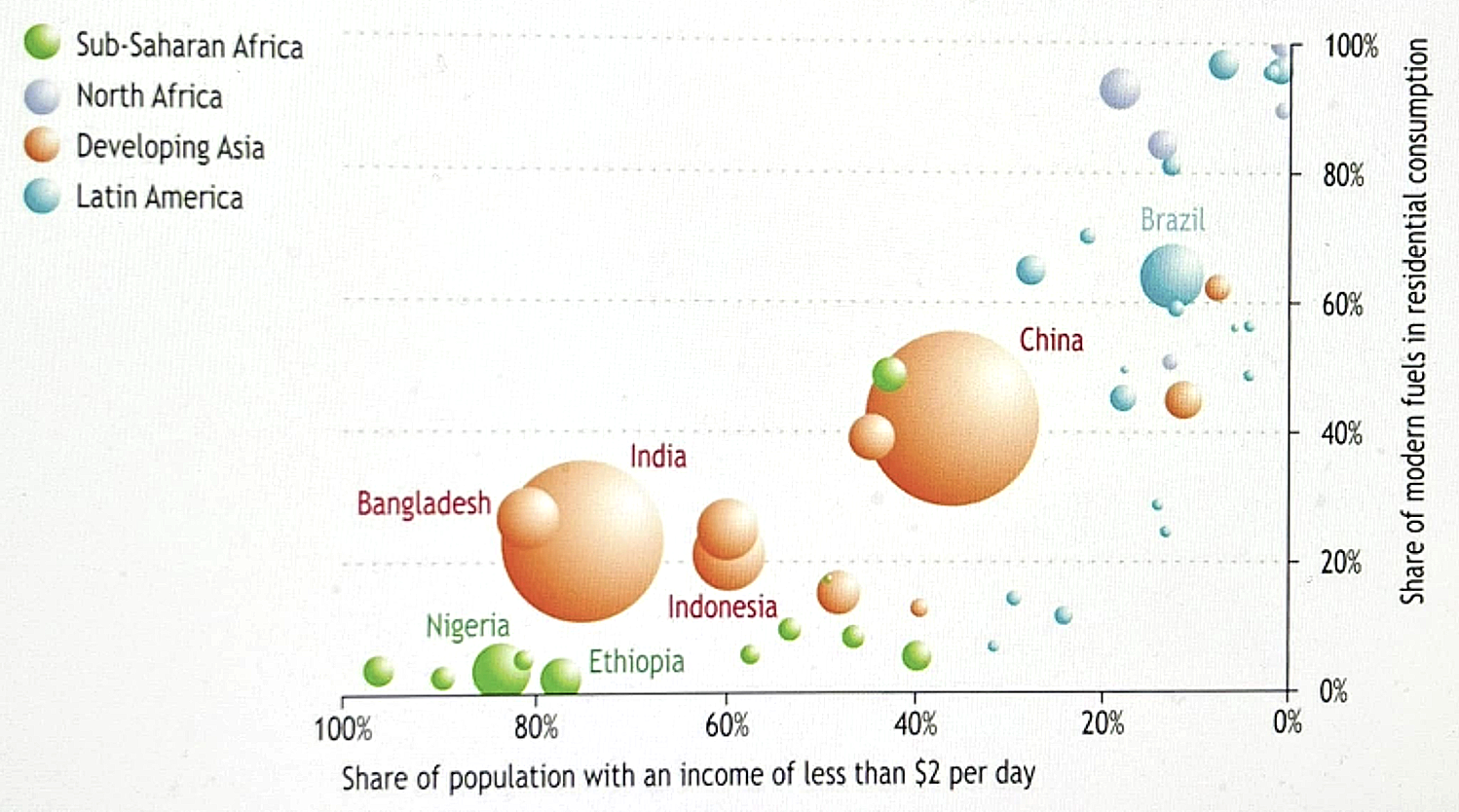

以下の【図4】は、発展途上国における家計所得と近代的燃料へのアクセスがない人口との相関を示している。近代的燃料とは、薪や炭などの伝統的な燃料ではなく油・石炭等の燃料のことである。

貧困の度合いが大きいほど、近代的燃料の確保が困難で、薪や炭などの伝統的な燃料に依存していることが明らかである。

【図4】発展途上国における家計所得と近代的燃料へのアクセスがない人口との相関

(出所)IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals)

(注)ここで言う「燃料へのアクセスがない人口」とは、近代的な石油・石炭等ではなく、薪や炭などの伝統的な燃料に頼る生活をしている人口を指す。

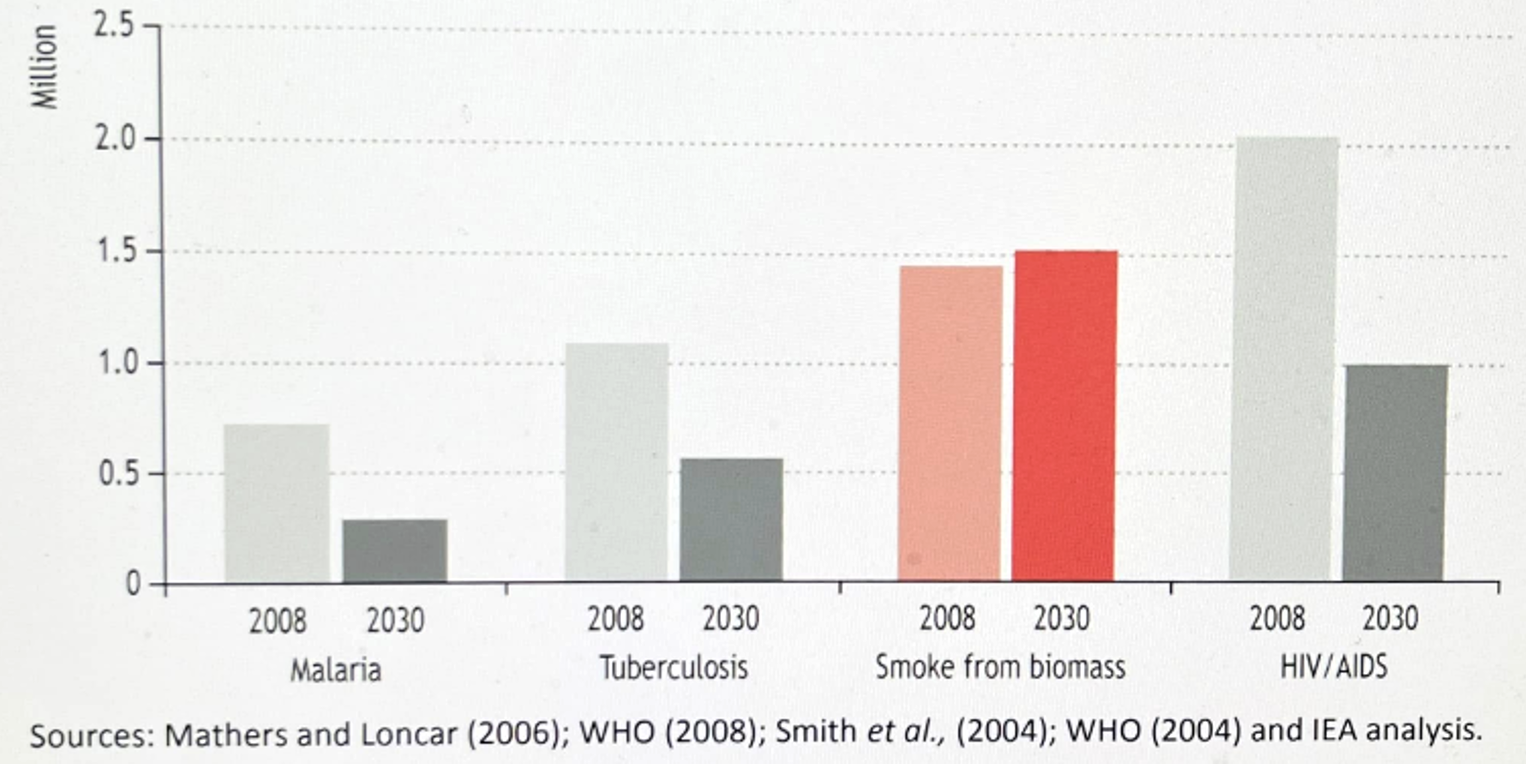

以下の【図5】は、発展途上国における家庭内における薪や炭などの伝統的な燃料に頼る生活による屋内空気汚染や健康被害による死亡人口推移を示している。他の伝染病等による死亡人口が減少傾向であるのに対し、屋内空気汚染による死亡人口は、むしろ増加傾向にあることが分かる。

【図5】発展途上国における家庭内における屋内空気汚染や健康被害による死亡人口(年間)の推移

(出所)IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals)

(注)赤は、薪や炭などの伝統的な燃料に頼る生活による屋内空気汚染や健康被害による死亡人口は、2008年より2030年には増加する見通しである。

こういった「未電化」という状態が、環境問題、健康被害、発展の妨げなど様々な弊害を招き、貧しさに拍車をかけ、人命を損ねる深刻な原因となっている。これが「エネルギー貧困」の深刻な実態である。

世界中で「未電化」地域をなくし、近代的なエネルギー形態へのアクセスを担保することは、屋内空気汚染や健康被害、さらには燃料集めに時間が取られることによる教育や経済活動への影響といった現下の深刻な諸問題を解決することに結実し、安全な飲料水、衛生、医療を提供するために不可欠であり、また信頼性が高く効率的な照明、暖房、調理、機械動力、交通、通信サービスを提供することによって、開発に大きな恩恵をもたらす。これが、「エネルギー貧困」が最優先の喫緊の課題であると主張する根拠である。

[1] 欧州では、ある世帯がエネルギー貧困であるかどうかを「生活に必要なエネルギー支出が可処分所得に占める割合が10%以上である場合」や「生活に必要なエネルギー支出が国内平均値以上で、かつそのエネルギー費を支払ったあとの所得が相対的貧困レベル以下である場合」などの基準ではかる指標が使われている。この考え方は、住宅の断熱性能が低いために、一定の快適性を保つためにより多くのエネルギー支出を必要とすることを問題視している。

[2] IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals)https://iea.blob.core.windows.net/assets/fdbdd604-de2c-4977-8a3f-20f93e68e738/HowtoMakeModernEnergyAccessUniversal.pdf

3.「エネルギー貧困」とSDGs

「エネルギー貧困」は、喫緊の最重要課題の1つで、持続可能な世界を目指す「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals;SDGs)」では7番目の目標「エネルギーを、みんなに、そしてクリーンに(Affordable and Clean Energy)」の中で「開発途上国のエネルギー問題」として掲げている。

電力やガスなどを思うように使えない「エネルギー貧困層」は、金銭的な貧困地域でもある開発途上国に集中している。

その開発途上国の中でも特に貧しい国々である後発開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国は、電力を得ることができず、ガスや電力が自由に使えない地域では、多くの人が薪などの原始的なエネルギーに頼って生活しているのが実態で、薪やワラ、家畜のフンなどを燃やして炊事や暖房にしており、燃料を集める労力や煙だらけの室内、灯油の悪臭などが様々な悪影響を及ぼしている。例えば、原始的な燃料である薪やワラは、燃やすことで二酸化炭素(CO2)や有害物質を排出する。これは、室内空気汚染や地球温暖化などの原因になっており、人体や環境に悪影響を与える深刻な問題である。こうした暮らしでは、多くの子供たちは一日に何時間も薪集めをしなければならず、満足に学校へも行けず、教育に遅れが出てしまっている。また、日没後の生産活動ができないこともあり途上国の経済発展の鈍化に拍車をかける結果となっている。

途上国でエネルギー供給が進まない「エネルギー貧困」の主な原因は、次の3つである。

<「エネルギー貧困」の原因>

・供給設備の建設費により供給コストが割高である

・現地の消費者も政府も貧しく、費用を負担できない

・費用が巨額になるため政策的にも維持・持続が困難

途上国は辺鄙な場所や海上の島々である場合が多く、既存の発電施設から遠く離れているため、新たな発電設備や送電線の長距離設置が不可欠で、巨額な資金が必要になる。通常であれば、電力にかかる費用は消費者が電気代として支払うが、途上国の人々や政府は貧しく、とても払うことができない。また、設備を維持するためには予算と教育が必要であるが、大きな発電施設と広い地域に張り巡らせた電線を長期にわたってメンテナンスする政策資金の用意も難しいのが実態である。こういった事情から、途上国は長い間未電化であり経済発展も進まない状態が今日まで続いている。

地球温暖化問題解決とともに、途上国における人体や環境に悪影響を与える深刻な問題である室内空気汚染問題やエネルギー供給が進まない「エネルギー貧困」問題の解決の為には、電化が喫緊の課題である。

それでは、いかにして、世界の「エネルギー貧困」問題解決の早期実現を果たしていったらいいのであろうか。そして、はたして、その問題解決は、いつまでに実現できそうなのであろうか。

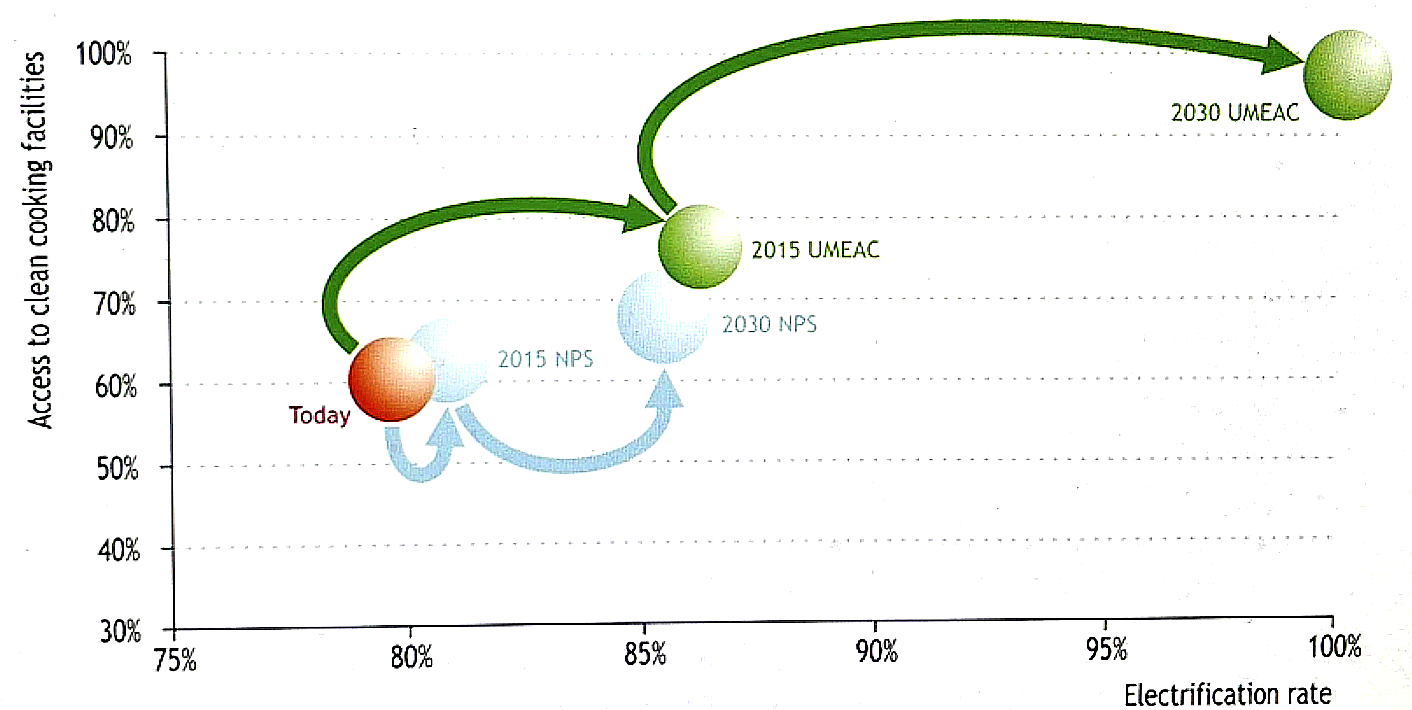

以下の【図6】の緑色の矢印は、途上国でエネルギー供給が進まない「エネルギー貧困」問題の解決の為の電化シナリオを提示している。これは、2016年から2030年の間にさらに8億人に電力を新たに供給し、さらに17億人にクリーンな調理用燃料へのアクセスを提供することで100%化を目指す「普遍的近代エネルギーアクセス・シナリオ(Universal Modern Energy Access Case;以下UMEACと略)」である[1]。これは技術的には十分可能な射程内にあるナラティブである。

UMEACは、IEAなどが提案してきたシナリオで、「2030年までに世界中のすべての人々に、電力と近代的な調理手段(清浄な調理燃料・設備)へのアクセスを確保する」ことを目標としている。このシナリオでは、オフグリッドやミニグリッドも含む農村部の完全電化、LPG、バイオガス、電気調理器、改良型バイオマス調理器など近代的な調理手段の普及を通じ、年間数百億ドル規模の追加投資が必要とされるエネルギー投資の大幅な拡大、屋内空気汚染による死亡の大幅削減、森林減少の緩和、温室効果ガスの削減効果等の健康・環境面での便益が想定されている。

【図6】発展途上国における電化シナリオ

(出所)IEA(2010)“Energy poverty;How to make modern energy access universal? ”(Special early excerpt of the World Energy Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development Goals)

(注)Access to modern energy services in the New Policies Scenario (NPS) and Universal Modern Energy Access Case (UMEAC)

New Policies Scenario ,in order to achieve the stated interim goals by 2015, an additional 395 million people need to be provided with electricity and an additional 1 billion

provided with access to clean cooking facilities. These are demanding targets in the New Policies Scenario they are not achieved even in 2030. the UMEAC calculates what

would be involved in achieving the more ambitious goal of universal access to modern energy services. Beyond the achievement of the interim 2015 target, this translates

into the provision of electricity to an additional 800 million people and giving an additional 1.7 billion people access to clean cooking fuels in 2016-2030.

4.鍵は、再生可能エネルギーと分散型オフグリッド発電

近年では「エネルギー貧困」問題について、上述のUMEAC等の電化シナリオを加速させる希望の光が差し始めている。電力供給に関する様々な技術開発が進み、状況が変わりつつあるのである。

その鍵が、太陽光、風力、地熱など、温室効果ガスを一切排出しない環境負荷が少ない再生可能エネルギーである。地球上に無尽蔵にある上に、しかも、設備等の初期費用以外、ゼロコストである。

実は、豊かな自然と広大な土地を持つ開発途上国には、クリーンエネルギーである再生可能エネルギーの大きな可能性が眠っている。そして、環境にやさしく無料でしかも無尽蔵にある再生可能エネルギーを活用することで様々な着実な改善効果が期待できる。現在エネルギー貧困に陥っている開発途上国のほとんどは、自然由来のエネルギー源が豊富にあり、再生可能エネルギーのポテンシャリティがあるのである。ただ今は、それを活かしていないだけなのである。

こうした「再生可能エネルギー」は、大規模な設備が不要というメリットもあり、すでに多くの取り組みが始まっている[3]。

中でも、注目されているのが、送電線を必要としない自家発電システム「分散型オフグリッド発電(Distributed Off-Grid Power Generation)」である。大規模な送電網(グリッド)に接続せず、地域や個別の家庭・施設単位で独立して電力を発電・供給する分散型エネルギーシステムである。

その特徴としては、以下の4点を挙げることができる。

<分散型オフグリッド発電の特徴>

1)グリッド非依存型

送電網の敷設が難しい農村・離島・山間地などで利用可能。

2)小規模分散型

家庭用ソーラーパネル、太陽光+蓄電池システム、ディーゼル発電、

マイクロ水力、バイオマス、風力などを組み合わせて電力を供給。

3)柔軟性

需要に応じて規模を拡大・縮小しやすい。

4)レジリエンス

災害や送電網障害時にも独立稼働できる。

また、代表的な形態としては、以下の2つがある。

<分散型オフグリッド発電の形態>

1)スタンドアロン型(Individual systems)

家庭や小規模事業者が自宅のソーラーパネル+バッテリーで電力をまかなう。

2)ミニグリッド型(Mini-grids / Micro-grids)

村落やコミュニティ単位で、複数の住宅や事業所に再エネ+蓄電池を共有。

3)グリッド互換型(Grid compatible type)

必要に応じて将来グリッド接続可能。

いまや、分散型オフグリッド発電は、世界中で、地方や島嶼地域への送電コスト問題の解決になると普及が進められている。特に、太陽光を利用する太陽光パネルに拠る「ソーラーシステム」は、これまで家庭用電源の主流だったディーゼル発電の半分の価格で設置できる上、石油利用やCO2排出量も抑えられるメリットがあり、簡便さもあって、利用が急速に拡大している。

冒頭の、セネガルの「ソーラーママ・プロジェクト」は、まさに、その「分散型オフグリッド発電」の最前線の話なのである。

未電化地域のエネルギーアクセスを低コストで実現するソーラーシステムは、セネガルに限らず、住民の8割以上が電気を使えないボツワナやマリの農村部、フィリピンやミャンマーの無電化地域など世界各地で導入計画が進められている。14億人いるとされるエネルギー貧困層への「ソーラーママ・プロジェクト」等の「分散型オフグリッド発電」による再生可能エネルギーの電力供給の拡大は、地域雇用をはじめとしたあらゆる経済効果が出ている。

雇用創生効果が大きいことは、特に注目に値する。国際再生可能エネルギー機関(International Renewable Energy Agency;以下IRENAと略)が2019年に発表したレポート[4]によると、世界の再生可能エネルギー産業に従事する労働者の数は前年より70万人増加し、1,100万人となっており、そのうち、太陽光発電(Photovoltaic;以下PVと略)が最も多くの雇用を生んでおり、再生可能エネルギー産業全体の約3分の1を占めている。また女性比率も高いと報告されている。

PVをはじめとする再生可能エネルギー産業の発展拡大は、温室効果ガス削減による気候危機問題解決に貢献することはもちろんであるが、貧困地域に電気が通ることで地域の経済活動は活性化し、エネルギー産業以外の産業の発展にも繋がり、すでに、南アジアやアフリカでは37万人の雇用が生まれている。再生可能エネルギー事業は発電システムだけではなく、そのあとに広がる電子家電やインターネット事業、金融事業など多くのビジネスチャンスが見込まれており、その乗数効果は大きく、先進国や近隣諸国の企業もすでに積極的な投資を始めている。

[3] 例えば、インドネシアには世界最大といわれる2万7,000メガワットの地熱が眠っており、政府は地熱エネルギーの有効活用に向けた政策を掲げ、国際協力機構(JICA)がそれを支援している。また、南アフリカでは96ギガワット規模の太陽光発電所が稼働を始め、ケニアではトゥルカナ湖に吹く強風を利用した大規模な風力発電プロジェクト計画が進行している。これにより200万世帯への電力供給が見込まれており、世界の有力企業が巨額な投資をしている。

[4] IRENA(2019)”Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019”

5.マイクログリッド(Microgrid)

こうした「分散型オフグリッド発電」の発展形に「マイクログリッド(Microgrid)」[5]がある。

「マイクログリッド」とは、太陽光発電などの「分散型オフグリッド発電」に蓄電池や変電所などを設置した自律的電力供給システムで、村や町単位の独立した小規模系統の電力供給手法である。

「マイクログリッド」は、以下の3つから成り立っている。

1)「分散型電源(Distributed Energy Resources;以下DERと略)」[6]

太陽光、風力、バイオマス発電など、小規模発電設備

2)「蓄電池」

発電した電力を貯めておくことで、電力の需給バランスを調整する

3)「需給制御システム」

予測技術などを活用して、分散型電源と需要の需給を最適に管理する

こうした蓄電池や変電所の設置によって電力の安定供給や共有ができるだけでなく、台風や地震などの災害にも強いというメリットもあり、途上国ではそれを活用したプロジェクトが広まっている[7]。途上国への「再生可能エネルギー」の普及は、環境問題の解決にもつながる。森林伐採や薪・フンの燃焼による空気汚染、CO2排出が削減できるだけでなく、教育や生活環境の向上によって環境問題意識も高まり、海洋汚染や生態系の保全といった環境問題への現地住民の協力も得やすくなる。また、雇用が生まれて地元経済が改善すれば、違法な伐採や狩猟行為なども減少する副次効果もある。途上国のエネルギー問題は世界全体の問題である。持続可能なエネルギーへの転換、世界経済の成長、環境問題解決のために、世界が足並みをそろえて取り組もうとSDGsが7番目の目標の中で「開発途上国のエネルギー問題」として呼び掛けている理由がそこにある。

[5] 「マイクログリッド(Microgrid)」は、太陽光・風力発電などの分散型電源と蓄電池を組み合わせ、特定の地域や施設内で電力の地産地消と自給自足を実現する小規模な電力ネットワークである。平常時には再生可能エネルギーを効率的に利用し、災害などによる大規模停電時には外部の電力網から独立して電力を供給できるのが特徴で、安定したエネルギー供給や地域活性化に貢献することが期待されている。

[6] 「分散型電源」は、大規模な集中型発電設備に対し、需要地の近くに小規模な発電・蓄電設備を分散して配置する電力供給形態。災害対策、送電ロスの削減、再生可能エネルギーの主力電源化促進といったメリットがあり、IoT技術でこれらを統合制御する「仮想発電所(Virtual Power Plant;VPP)システム」が、活用されている。

[7] 例えば、アフリカの未電化地域ケニアではアメリカの金融機関の支援によって2011年からマイクログリッド設備が設置されている。太陽光パネルに夜間供給と需要コントロールができる蓄電池を設置し、全住宅に電力消費量と料金がわかるメーターを取り付けて、使った分だけプリペイド方式で支払う仕組みである。また、先進国でも台風や山火事が多い地域などにディーゼルと再生可能エネルギーを協調運転するマイクログリッドを採用し、天候の影響を受けやすい再生可能エネルギーをサポートする体制が整えられている。

6.日本の「エネルギー貧困」

なお、こうした「エネルギー貧困」の問題は、日本にとっても決して「対岸の火事」ではない。

日本にも「エネルギー貧困」はあるのである。

現に、日本国内においても、エネルギー価格の高騰の影響が、深刻な「エネルギー貧困」を惹起しており、その結果、低所得者層を中心に光熱費が家計の大きな負担となり、十分なエネルギーを確保できない深刻な状態が顕在化している。

エネルギー自給率が12.6%にとどまる日本では、海外の燃料価格に大きく左右される。また、光熱費を含む生活必需品の価格上昇は家計に逆進的な負担を発生させるため、低所得層は燃料価格上昇の影響を受けてエネルギー貧困に陥りやすくなる。

国立環境研究所の調査では、光熱費支出が収入の10%以上を占める世帯を「エネルギー貧困世帯」と定義し、日本でも約130万世帯(全世帯の約2.6%)がこの「エネルギー貧困」の状態にあるとしている[8]。

低所得者層はエネルギー効率の低い住宅に住む傾向があり、高断熱化などの住宅改修が難しいため、高額な光熱費を支払い続けなければならず、省エネ格差が広がっているのが実態である。また、年金生活者や単身高齢者世帯では、収入が固定されているためエネルギー価格の上昇に対する家計の抵抗力が弱く、光熱費の割合が高くなりやすいリスクがある。加えて、日本の住宅は断熱性能が低いケースが多く、冬の暖房費、夏の冷房費がかさむ原因となり、家計を圧迫している。折よく、ZOOM講演会「気候危機に地域から挑戦する―首長誓約[9]」に参加。ここで、あらためて日本における「エネルギー貧困」について考える機会を与えていただいた。かように、日本国内でも「エネルギー貧困」に対する認識がさらに深化・拡大してゆくことが望まれる。

[8]国立環境研究所(2013)「日本におけるエネルギー貧困の要因分析とエネルギー貧困世帯に配慮したエネルギー・環境政策の定量評価(平成 25年度)」(Energy poverty in Japan: How do the Energy price escalation and environmental policy affect low income and vulnerable households?) エネルギー貧困とは、生活する上での基礎的なエネルギー需要を満たすことができない状態を指す。日本では、光熱費支出が収入の10%以上に上る世帯が約130万世帯(2.6%)ある。中長期的なエネルギー価格の上昇が予想されることと、低所得世帯が増加していることから、今後エネルギー貧困問題が深刻化していくと予想され、温暖化対策の実施も困難になる恐れがある。そこで本研究では、日本のエネルギー貧困の要因分析を行うとともに、エネルギー価格上昇による家計への経済的影響を定量評価する。また、社会福祉料金の適用といったエネルギー貧困対策の費用と効果を分析した。日本では、エアコンを所有している世帯のうち「平日の暑い日に冷房を使っていない」世帯の割合は、環境省の統計によると約2.3%となっている。日本の生活保護率が約1.6%であることを考えると、決して少ない割合ではない。また、2019年の『全国家計構造調査』(総務省)によれば、年間収入が100万円未満の世帯の光熱費は月平均8,482円であり、年間では収入の10%を超える支出がなされていることがわかる。脱炭素化政策として再エネ・省エネ推進が今後ますます取り組まれる中で、こうしたエネルギー貧困層をおきざりにすることのない政策を考える必要がある。https://www.nies.go.jp/subjects/2013/22492_fy2013.html

[9] 欧州連合(EU)が2008年から進めてきた「首長誓約 (Covenant of Mayors)」は、2014年からは「気候エネルギー首長誓約」(Covenant of Mayors for Climate and Energy)となっている。EUの温室効果ガス排出削減目標以上の削減を目指す自治体首長がその旨を誓約し、行動計画を策定するもので、これまでに9,000を超える自治体が参加している。一方、2014年には、「都市・気候変動」担当国連特使マイケル・ブルームバーグ氏らによって、C40、ICLEIなどのメンバー自治体を対象にして、「気候変動政策に関する首長誓約(Compact of Mayors)」が立ち上がり、全世界で約630の自治体が参加した。2016年、両者は合流し、世界首長誓約(GCoM)となり、ECのInternational Urban Cooperation(IUC)事業として、欧州のほか、日本、北米、カリブ・ラテンアメリカ、インド、東南アジアなどの地域・国に地域事務局を設置して、地域の特性に応じた「地域首長誓約」(Regional CoM)を展開することとなった。日本では、2018年「世界首長誓約/日 本」(CoM Japan)が立ち上がり、8月1日から首長による誓約書への署名が開始された。その後、誓約自治体が20を超えたため、2019年8月には誓約自治体の首長委員と関係機関などの委員による運営委員会が発足し、「世界首長誓約/日本」(CoM Japan)実施要領を承認した。 2020年1月末現在、22の首長・自治体が、「世界首長誓約/日本」に誓約している。

7.多次元エネルギー貧困指標分析と日本の「エネルギー貧困」の解法

日本の「エネルギー貧困」の実態分析についての先行研究としては、筑波大学システム情報系社会工学域奥島真一郎教授による「多次元エネルギー貧困指標(Multidimensional Energy Poverty Index;以下MEPIと略)」による研究がある[10]。このMEPIとは、①エネルギー費用、②所得、③住んでいる住宅の断熱性(エネルギー効率)の三つの次元を考慮した独自の貧困指標である。

奥島教授がMEPIを使って2000 年代以降の我が国を対象にした実証分析を行った結果、日本のエネルギー貧困は、特に東日本大震災以降、深刻な状況にあり、脆弱世帯(母子世帯、単身高齢者世帯)個人ベースでは高齢者において、エネルギー貧困率が高いことが明かになった。

このような深刻な状況については、日本国内ではいまだに認識が十分共有されていない事情があるが、この問題解決のためには、以下のような6つの多層的アプローチが考えられる。

<日本の「エネルギー貧困」問題解決のためのアプローチ>

1)再生可能エネルギーの活用

コミュニティソーラー、バイオマス、地熱・温泉熱など、地域資源を活かした再エネを地産地消する「地域分散型のエネルギー供給」は重要な鍵となる。

2)家計負担の軽減策

低所得世帯や高齢者世帯に対し、電気・ガス・灯油代を直接補助する「エネルギー費用の補助制度」の構築[11]や、電力・ガス会社における最低限の使用量は低料金で保障しそれ以上は通常価格とする「ライフライン料金」導入等の「料金体系の見直し」も有効である。脆弱世帯、個人を対象とした具体的負担軽減策としては、社会福祉料金制度(Social Tariffs)、所得補助、住宅政策等を検討する必要があろう。

3)住宅・設備の改善

経済効率性や地球温暖化政策の観点を加えると、既存住宅のエネルギー効率を向上させる政策が、エネルギー貧困削減と二酸化炭素排出削減の双方に寄与できる。窓の二重化、断熱材導入、効率的なエアコン・ヒートポンプ給湯器への交換などを補助する「断熱・省エネ住宅改修の支援」も、長期的に光熱費削減につながり貧困の「構造的原因」を緩和に有効である。また、老朽化した団地や公営住宅での「断熱リフォーム」を国主導で進める「公営住宅のエネルギー効率改善」も重要である。また、太陽光パネル+蓄電池を低所得世帯にも導入できるようリース制度や補助金を整える「自家発電の普及」も有効である。さらに、未利用バイオマスの活用等、個別地域の状況にあわせた政策が効果的であろう。

4)社会制度・福祉の連携

「冬の低体温症・夏の熱中症」のリスクを考慮し、医療・介護とエネルギー支援をつなぐ仕組みを整える「医療・福祉との統合対策」も肝要である。

5)エネルギー貧困の実態調査と可視化

日本では公式統計が乏しいため、地域ごとに「どれくらいの世帯がエネルギーを十分に使えていないか」を把握する「実態調査と可視化」も急務である。

6)中長期的な制度改革

炭素税や排出権取引の収入を、低所得層のエネルギー補助や省エネ改修に回す仕組みである「カーボンプライシングと社会的還元」や、水や教育と同様に「人間の尊厳ある生活に必要な権利」としてエネルギーを位置づける「エネルギー権」保障の検討も必要となろう。

以上、掲げた様々な対策は、どれもすべて可能な射程内にある。日本でも「エネルギー貧困」の事態は深刻であるが、いまや、技術的にも資金的にも解決不可能ではない。いま重要なことは、本来豊かなはずの日本で、まさにいま、深刻な「エネルギー貧困」が起こっていることに対する認識の共有と、「じぶんごと」として向き合う我々国民の解像度と行動力である。そして、それを1つ1つ実現させてゆく政策プロセスを担保する政治に対する期待は大きい。

いまこそ、「クリキンディの寓話」が、日本に求められているのである。

(end of documents)

[10] (出所)奥島真一郎(2017)「地球温暖化政策とエネルギー貧困」(筑波大学 システム情報系社会工学域)

https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/…/H28/28-09.pdf

[11] 先行事例としては、欧州の暖房・調理・給湯などの燃料利用にかかる困難を克服するための政策的枠組みや施策「燃料貧困対策(fuel poverty measures)」が参考になる。