「人類の未来は、私たちの創造力、道徳心、そして忍耐力にかかっています。」

(Humanity’s future depends on our creativity, moral fiber, and perseverance. by William Ripple)

本稿記載内容はすべて現時点の公開情報に基づくもので、見解は所属組織を代表するものではなく古屋力個人の意見です。

1. 観測史上で最も暑い夏

ややデジャビュ感があるが、毎年「今年の夏は、観測史上で最も暑い夏だった」という話を聴く。梅雨の真っ最中にもかかわらず真夏のような厳しい暑さが続くことがもはや常態化しつつある。昨日(2025年6月17日)のわが故郷山梨の甲府の最高気温が38.2度だったという話を聴き大いに驚いた。大昔、子供時代、自分の体温より高い気温があったことなんて記憶がない。今年も暑い夏になりそうで、猛暑日[1]が過去最多と言われた去年2024年をさらに上回る酷暑の夏になりそうである。

過ぎたるは及ばざるがごとし。行きすぎることをオーバーシュート(overshoot)と言う。自分の体温より高い気温なんて、そうは言っても行き過ぎである。尋常ではないが、自然は手加減がない。昨今のお米の値段高騰のオーバーシュートも困ったものだが、それよりも深刻なオーバーシュートが、気候危機による猛暑日日数の増加である。留まるところを知らない勢いである。本当にこのままで大丈夫なのか。実に困ったことである。

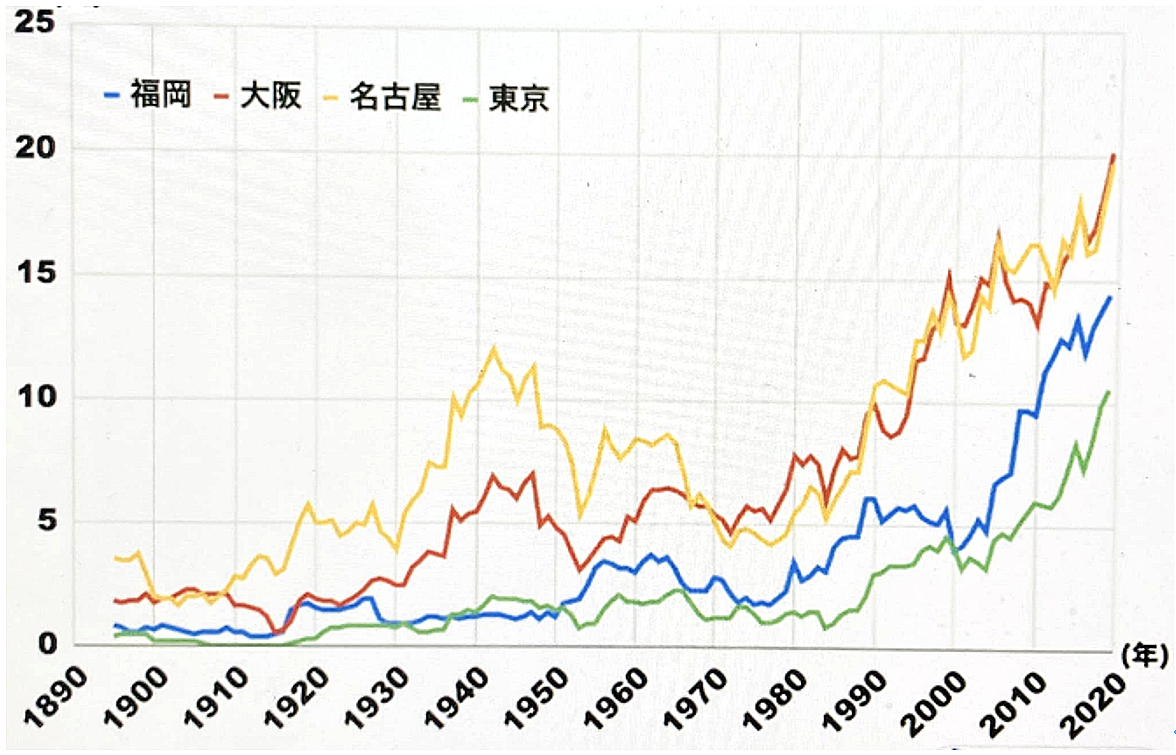

以下の【図1】は、猛暑日日数の推移を示したものである。主要都市の観測開始からの猛暑日の日数の推移を見ていくと、半世紀近く前の1980年代のバブル経済期あたりから右肩上がりで、2000年代になると、その傾向は顕著となっていることが明らかである。気候危機の影響で、日本の夏の気温が上昇基調になるのに合わせて、猛暑日も増えていることがわかる。

[1] 猛暑日は、気象庁が2007年から正式に定義した気象用語で、1日の最高気温が35℃以上の日を指す。

(出所)ウェザーニュース(2025)「猛暑日の日数の推移」

猛暑の背景にある気候危機の元凶が、人類が排出した温室効果ガス(greenhouse gas;以下GHGと略称)に起因していることは、今では、小学生ですら認識している社会常識になりつつあるが、このGHG排出削減が進まないと仮定したRCP8.5シナリオ[2]をもとに解析した結果、最悪のシナリオで進んだ場合には、猛暑日が、2100年に大阪市で74日、名古屋市で64日、東京都心でも44日に達する可能性もある。大阪市では1年の20%以上が猛暑日になる計算である。

気候危機は、人間の消費が地球の再生能力を上回るオーバーシュートの明白な兆候であるが、それは、人類が直面している深刻な複合危機の一側面に過ぎない。

気候変動においては、いわゆるEvent Attribution[3]について精力的な研究が行われている。過去 20 年間で最も死者数が多かった10の気象現象は、人間起源の気候変動が無ければ起きえなかったことが明かになっている[4]。気候危機問題は、もはや、疑う余地のない人類の「自損事故(Self-inflicted accident)」なのである。この期に及んで、もう言い分けや責任転嫁はできない。

アントニオ・グテーレス国連事務総長(António Guterres;Secretary-General of the United Nations)は、去年2024年2月13日にニューヨークで開催された「気候変動と食料安全保障が国際の平和と安全の維持に及ぼす影響」に関する安全保障理事会ハイレベル公開討論の席上、気候変動について、世界的な食料安全保障の危機の要因であるとして、以下のように述べている 。

「戦争が激化すれば、飢餓が蔓延する——その原因が、人々の移住であれ、農業の破壊であれ、インフラの損壊であれ、意図的に拒否する政策であれです。他方で、気候カオスが世界中で食料生産を危険にさらしています。洪水や干ばつが農作物を台無しにし、海洋の変化が漁業を妨げ、海面上昇が土地や淡水を劣化させ、気象パターンの変化が作物の収穫を損ない、害虫を発生させています。2022年に1億7,400万近い人々に深刻な食料不安をもたらした主な要因は気候変動と紛争でした。そして多くの場合、これらは重なり、二重の打撃となってコミュニティーを襲うのです。」

また、グテーレス国連事務総長は、今年2025年1月15日の国連創設80年記念演説で、2025年の優先課題として、パンドーラーの箱から激化する気候変動が深刻な課題として飛び出したと指摘し、ロサンゼルスの丘で甚大な被害が出ている山火事にも言及したうえで、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」の目標を達成するために「総力をあげて努力を加速する必要がある」と、あらためて、各国に呼びかけた。この緊張感あるメッセージを、世界中の為政者が、そして市民が、1人でも多く、この危機を「自分のこと」だと自覚して、自国の地球温暖化対策に、脱炭素化に注力してもらいたいと切に願う。

[2] RCP8.5シナリオとは、最も気温上昇が高くなるシナリオで、地球温暖化を防ぐ対策をあまりせずに将来も化石燃料に頼り続けた場合 による地表面の温度上昇シナリオである。産業革命前に比べると4度前後も上昇してしまうシナリオである。このRCP8.5では、2100年に2.6度から4.8度の気温上昇が予測されている。最も温暖化が進むRCP8.5シナリオでは、2100 年頃に 1 億人が大洪水にさらされると予想している。(出所)環境省(2025)「観測された影響と将来予測」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/stop2015/stop2015_ch3.pdf

[3] イベント・アトリビューション(Event Attribution)は、熱波、大雨、干ばつなどの特定の気象イベント(weather event)が、人間の活動による地球温暖化などの気候変動によって、どれだけ発生確率や強度が増加したかを科学的に評価する手法である。

[4] WWA (World Weather Attribution)(2024)「When Risks Become Reality: Extreme Weather In 2024」(2024 年 10 月 31 日)

2. 気候危機が社会崩壊をもたらす「負のティッピング・ダイナミクス・リスク」

いま、もっとも深刻な問題は、気候崩壊が人類の社会システム崩壊をもたらす危険である。

去年2024 年 10 月 8 日に、 William Ripple らが、特別報告書「2024 年の気候報告書:地球にとって危険な時代(The 2024 state of the climate report: Perilous times on planet Earth)」を公表し、気候崩壊が社会崩壊をもたらす危険について、以下のように警告している[5]。

“気候非常事態は孤立した問題ではない。地球温暖化は壊滅的ではあるが、環境悪化、経済格差の拡大、生物多様性の喪失などを含む深刻な複合危機の一側面に過ぎない。気候変動は、より根深い体系的な問題、すなわち人間の消費が地球の再生能力を上回るオーバーシュートの明白な兆候である。オーバーシュートは本質的に不安定な状態であり、無期限に継続することはできない。圧力が高まり、地球の気候システムが壊滅的な状態に移行するリスクが高まるにつれて、ますます多くの科学者が社会崩壊の可能性を研究し始めている。地球崩壊が起こらなくても、気候変動は2050 年までにさらに数百万人の死者を出す可能性がある。気候変動は、オーバーシュートのより広範な危険性とともに、国際紛争などの壊滅的なリスクの可能性を高めたり、複数のストレスを引き起こしてシステム全体の同期的な障害を引き起こしたりすることで、崩壊に寄与する可能性がある。”

気候崩壊が社会崩壊をもたらす危険は、古くて新しい問題である。すでに、5年前の2020年12月6日に、Gesa Weyhemmeyer らは「公開書簡、気候と社会崩壊の危険性に関する警告(A warning on climate and the risk of societal collapse)」を公開して、以下のように警告している[6]。

“私たちは政策立案者に社会の混乱や崩壊のリスクに取り組むよう呼びかけます。パリ気候協定に沿った排出量削減に 5 年間失敗した後、私たちは今やその結果に直面しなければなりません。排出量を削減し、自然に炭素を吸収させるための大胆で公正な取り組みは不可欠ですが、多くの研究者は、社会崩壊は今世紀に起こり得るシナリオであると考えています。・・・・・・中略・・・・・・環境問題や人道問題に関心を持つ人々は、社会の混乱や崩壊のリスクについて議論することをためらうべきではない。・・・中略・・・・・・・今こそ、こうした難しい対話をすべき時です。そうすることで、被害への加担を減らし、激動の未来を最善に生かすことが可能になるのです。”

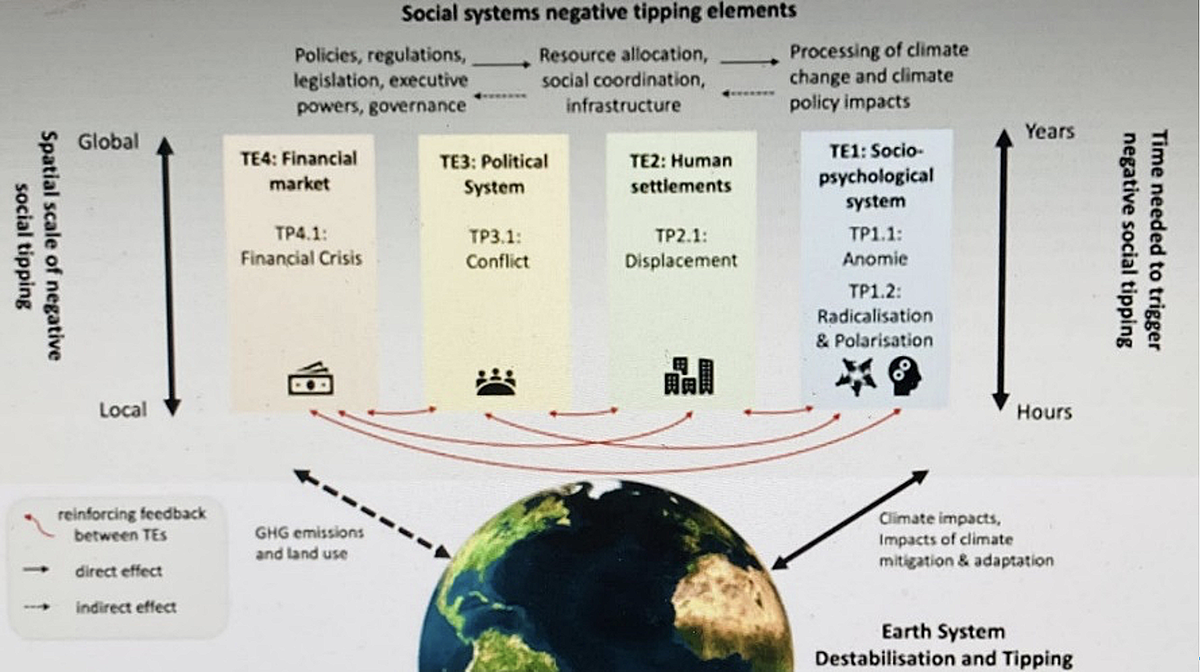

昨年2024 年には、Viktoria Spaiser らが「地球システムの不安定化、それによって増強されたネガティブな社会的転換のダイナミクス(Negative social tipping dynamics resulting from and reinforcing Earth system destabilization)」という論文を公表した[7]。これは、地球システムの不安定化に伴って、社会システムにもネガティブな転換要素があり、人類の持続可能性にとって致命的な社会崩壊が起こるとして、その転換点について研究したものであった。

以下の【図2】は、Viktoria Spaiser論文に掲載された図で、地球システムの不安定化と負の社会的ティッピングプロセス(social systems negative tipping elements)との相関図を示している。地球システムの不安定化(Earth System Destabilisation)が、4つの社会的ティッピング要素(tipping elements;TE)に直接的・間接的な影響を与え、最終的に、負の社会的ティッピングプロセス(tipping processes;TP)を引き起こす構造を示している。

(social systems negative tipping elements)との相関図

(出所)Viktoria Spaiser(2024)” Negative social tipping dynamics resulting from and reinforcing Earth system destabilization”(10 Sep 2024)“

(注)図の右側の縦軸は、ティッピングが起きるまでに必要な時間を示しており、 数時間(短期ショック)から数年(長期的積み重ね)の幅がある。また、左側の縦軸は、空間的影響のスケールを示しており、ローカルな地域影響からグローバルな社会的連鎖反応までに幅がある。

[5] William Ripple et al (2024)” The 2024 state of the climate report: Perilous times on planet Earth” (BioScience, Volume 74, Issue 12, December 2024)We are on the brink of an irreversible climate disaster. This is a global emergency beyond any doubt. Much of the very fabric of life on Earth is imperiled. We are stepping into a critical and unpredictable new phase of the climate crisis. For many years, scientists, including a group of more than 15,000, have sounded the alarm about the impending dangers of climate change driven by increasing greenhouse gas emissions and ecosystem change (Ripple et al. 2020). For half a century, global warming has been correctly predicted even before it was observed—and not only by independent academic scientists but also by fossil fuel companies (Supran et al. 2023). Despite these warnings, we are still moving in the wrong direction; fossil fuel emissions have increased to an all-time high, the 3 hottest days ever occurred in July of 2024 (Guterres 2024), and current policies have us on track for approximately 2.7 degrees Celsius (°C) peak warming by 2100 (UNEP 2023). Tragically, we are failing to avoid serious impacts, and we can now only hope to limit the extent of the damage. We are witnessing the grim reality of the forecasts as climate impacts escalate, bringing forth scenes of unprecedented disasters around the world and human and nonhuman suffering. We find ourselves amid an abrupt climate upheaval, a dire situation never before encountered in the annals of human existence. We have now brought the planet into climatic conditions never witnessed by us or our prehistoric relatives within our genus, Homo (supplemental figure S1; CenCO2PIP Consortium et al. 2023).

https://academic.oup.com/bioscience/article/74/12/812/7808595

[6] Gesa Weyhemmeyer(2020)“A warning on climate and the risk of societal collapse”(Dec 6 2020)As scientists and scholars from around the world, we call on policymakers to engage with the risk of disruption and even collapse of societies. After five years failing to reduce emissions in line with the Paris climate accord, we must now face the consequences. While bold and fair efforts to cut emissions and naturally drawdown carbon are essential, researchers in many areas consider societal collapse a credible scenario this century. Different views exist on the location, extent, timing, permanence and cause of disruptions, but the way modern societies exploit people and nature is a common concern. Only if policymakers begin to discuss this threat of societal collapse might we begin to reduce its likelihood, speed, severity, harm to the most vulnerable – and to nature.

[7] Viktoria Spaiser(2024)” Negative social tipping dynamics resulting from and reinforcing Earth system destabilization”(10 Sep 2024)

この上掲図に示した社会的ティッピング要素は、右から「 社会心理システム(TE1)」「人間の居住地(TE2)」「政治システム(TE3)」「金融市場(TE4)」の4つがある。

気候危機は、地球システムと社会システムが相互に結びついた複雑系で、正と負のフィードバックループが形成されるが、深刻な問題は、気候危機によって、「負の社会的ティッピングプロセス」を経ながら、社会システムにおける不平等・ポピュリズム・権威主義などの「負の転換(negative transitions)」が起こることである。これは、人類の社会システムの崩壊そのものを意味している。

この議論で鍵となるのが、「負の社会的ティッピング・ダイナミクス(negative social tipping dynamics)」である。これは、社会システムにおいて、ある臨界点を超えると急激に悪化の方向に加速的な変化(tipping)が生じる現象を指す[8]。

Viktoria Spaiser論文は、「負の社会的ティッピング・ダイナミクス」は、社会の崩壊に向けた不可逆的な連鎖反応であり、以下の4つのプロセスに分類できると整理している。

<負の社会的ティッピング・ダイナミクスの4つのプロセス>

①社会心理システム:アノミー・過激化・分極化

社会規範や価値観が、気候災害、経済格差、生活不安などの急激な変化により弱体化する。人々は「将来が見通せない」「何を信じてよいか分からない」と感じ、連帯が失われ、孤立や無力感が広がる。このアノミー状態の中で、過激思想や極端な政治的立場が台頭し、陰謀論、排外主義、反科学主義、気候否認、ポピュリズムが拡大する。社会は二元論的に「敵」と「味方」に分断され、対話が崩壊する。

② 人間の居住地:移動(Displacement)

気候災害や環境劣化により、居住が困難となった地域から強制的な移動や人口流出が発生する。

③ 政治システム:紛争(Conflict)

分極化が深まると、社会的な不満が暴力的に噴出する。資源争奪、民族・宗教対立の激化、政治的対立の暴力化が進行し、国家間のみならず都市や地域社会の内部でも衝突が頻発する。

④金融市場:金融危機(Financial Crisis)

制度不信や紛争が経済に波及し、投資の撤退、通貨不安、金融市場の混乱を引き起こす。とくにグリーントランジションに必要な投資や制度への信頼が失われると、脱炭素政策が機能不全に陥り、エネルギー、食料、保険などの分野でも深刻な影響が広がる。

この4つのプロセスは相互に連鎖し、社会は自らの不安定性に反応するかたちで、破局的な方向へと不可逆的に進行していく。これこそが「負の社会的ティッピング・ダイナミクス」の本質である。このような動態に陥らないためには、単なる気候政策の強化にとどまらず、社会的レジリエンスの向上と構造的脆弱性の緩和が必要である。社会的公正、信頼、包摂性を担保する統合的な対応が求められる。

以下の5つのアプローチが、社会の安定と回復力を高める鍵となる。

<「負の社会的ティッピング・ダイナミクス」に陥らないための5つのアプローチ>

①社会的レジリエンスの構築

市民、制度、コミュニティーが環境・経済・社会のショックに耐え、回復できる力を育む。

②「公正な移行(Just Transition)」の実現

脱炭素化に伴う負担が一部の人々に集中しないよう、包摂的な制度設計を行う。

③社会的信頼の強化

政府、科学、メディア、隣人などへの信頼を基盤とし、極端化しにくい社会を築く。

④社会的包摂と多様性の尊重

分極化を防ぎ、移民や少数派、周縁化された人々を含む共生社会を目指す。

⑤予防的・多層的ガバナンス

国家に加え、市民社会、地方自治体、企業、国際機関が連携し、早期警戒と柔軟な対応が可能な体制を整える。

このような時代において鍵となるのは、「世界は脱炭素という共通の方向性に合意している」という共有されたナラティブである。そのナラティブを支えるには、戦略的な情報発信、政治的・外交的調整、制度的設計が重要であり、「成功の物語」と「誰も取り残さない」という包摂性が核心となる。

加えて、先行研究が示す通り、この問題は単なる気候危機にとどまらず、人類の社会システムそのものの崩壊に直結する深刻な課題である。したがって、社会的レジリエンス、公正な移行、信頼と包摂、多層的ガバナンスの構築は、いずれも不可欠の条件である。

そして最後に、私たちが共有すべきは、「人類には持続可能で希望ある未来に向けた共通の合意がある」というナラティブである。この共有がなければ、気候危機を含むあらゆるグローバル課題の解決は空論に終わるだろう。

この「ナラティブ」こそが、SDGsの本質的な意味なのである。

[8] これは脱炭素技術の急速普及などのポジティブなティッピング(positive tipping)とは対照的に、権威主義の台頭、民主主義の後退、気候否認主義の拡大、不平等の増大などを伴う後退的・反動的な社会変容等のネガティブなティッピング(negative tipping)である。

3. 人類社会システムの崩壊リスクと「ナラティブ」としての「SDGs」の意義

気候危機は、人類社会システムが罹患している多臓器不全の1つの症状にすぎない。いまや気候危機や戦争、貧困問題等の地球上の諸問題が同時多発している。

生命維持装置(Life Support System: LSS)として機能してきた人類社会システム自体が限界にきている。システム疲労に陥っているのだ。もはや、このままでは、地球環境も人間ももたない。

いま人類は従来の古い陳腐な思考から卒業して、人類社会システムのOS(Operating System)を書き換えるグレートリセットの最後のチャンスを迎えている。

こうした危機の時代に求められているのが、「世界は好い方向に向かおうとする合意がある」という「ナラティブ」である。その「ナラティブ」が「SDGs」そのものなのである。昔、旅人は、天空に輝く北極星を観ながら、自分の現在地を確認しながら、迷うことなく旅を続けることができた。混迷する現代の人類社会における北極星が「SDGs」である。北極星なくば人々は路頭に彷徨う。

「SDGs」は「Sustainable Development Goals」の頭文字である。「持続可能な開発目標」を意味する。いまから10年前の2015年に誕生した。その年は、人類の持続可能性をグローバルな仕組みとして担保するための2つの画期的なプラットフォームの礎ができた歴史的に重要な年であった。そ1つが、「SDGs」で、もう1つが人類史上初の画期的な全球的気候変動対策である「パリ協定(Paris Agreement)」であった。2つとも画期的な「ナラティブ」であった。

いま世界を席巻している「トランプショック」は、実は、グレートリセットのトリガーとなる可能性があるとも言われている。「トランプ2.0」の「パリ協定」脱退や反脱炭素政策は論外だが、彼が「ちゃぶ台返し」した後の世界は、相違と共存を前提とする多元的秩序(Pluralistic Order)の「無主のGゼロ世界」になる。そこでは、権力が分散され多極化し価値観が多様化し、気候危機解決や恒久的平和等の国際公共財の供給者が不在となる。しかし、逆説的ながら、そこから、気候危機等の諸問題解決を担保するまったく新しいプラットフォームが誕生する可能性が見えてきている。そして、このような混迷した時期には、新しいプラットフォームが希求される。実は、その鍵として、SDGsが重要な意味をもっている。「世界は好い方向に向かおうとする合意がある」という「ナラティブ」としてSDGsが人類社会の持続可能性を担保する北極星となるからである。

いまこそ「新世界秩序」 への解像度を高め、SDGsの原点に立ち返り、明るい未来設計の作業を始めよう。その作業は、分断のための壁を作ることではなく、共存のための橋を架ける作業に他ならない。SDGsは、「明日に架ける橋」である。そこに人類の明るい未来への「希望」がある。

SDGsは、17の目標と169のターゲットから構成され、貧困、飢餓、教育、ジェンダー平等、気候変動など、地球上のあらゆる課題の解決を目指している。

これらの目標は、国連加盟国すべての国が、2030年までに達成すべき共通の目標として掲げられている。

以下の【図3】は、ヨハン・ロックストローム博士(Dr. Johan Rockström)が考案した“SDGsの概念”を表す構造モデルである。

(出所)Johan Rockström (2016)”Sustainable Development Goals wedding cake”(Stockholm Resilience Centre, Stockholm University)

このモデルでは、SDGsの全17目標はそれぞれ大きく3つの階層から成り、それらが密接に関わっていることを、ウェディングケーキの形になぞらえて表されているので、「SDGsウェディングケーキ(Sustainable Development Goals wedding cake)」と呼ばれている。SDGsの目標17をケーキの頂点とし、その下にある3つの階層「生物圏(Biosphere)」「社会圏(Society)」「経済圏(Economy)」で構成されている。

この3つの階層の並び方は、それぞれ「経済」の発展は、生活や教育などの社会条件によって成り立ち、「社会」は最下層の「環境圏」、つまりは人々が生活するために必要な自然の環境によって支えられていることを表している。すべての目標は密接につながっており、個別に達成するものではない。一番下の「環境圏」がダメになってしまったら、その上にある「社会」や「経済」がどんなに秀逸で優れていたにしても、総崩れとなってしまうことも意味している。

SDGsの17の目標は、以下の通りである。

<SDGsの17の目標>

目標1=あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

目標2=飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

目標3=あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

目標4=すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

目標5=ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

目標6=すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

目標7=すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

目標8=すべての人々のための持続的/包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

目標9=レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

目標10=国内および国家間の不平等を是正する

目標11=都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

目標12=持続可能な消費と生産のパターンを確保する

目標13=気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

目標14=海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

目標15=陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

目標16=持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

目標17=持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

4. 「SDGs」の現在地

はたして、SDGs の現在地はどうなのか、見てみたい。SDGs が2015年に誕生してからちょうど10年が経過したが、それでは、SDGs の現在の進捗状況はどうなのであろうか。

今年2025年6月24日、国際的な研究組織「国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」(Sustainable Development Solutions Network;SDSN)は世界各国のSDGsの達成度を評価した「Sustainable Development Report 2025(2025年版 持続可能な開発報告書)」を発表した[9]。

(出所)Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Iablonovski, G. (2025). Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025.

本報告書「Sustainable Development Report(持続可能な開発報告書)」は、米コロンビア大の経済学者、ジェフリー・サックス教授が代表を務めるSDSNが2016年から毎年発表している。本報告書は、世界全体のSDGsの進捗について、SDGsのターゲット(17目標の下にある小目標)のうち達成軌道に乗っているのは2割未満にすぎず、「2015年のSDGs採択以来の進捗にもとづくと17の目標のうち2030年までに達成できそうなものは一つもない」と厳しい指摘をしている[10]。

国連や研究機関などの統計資料をもとに、各国のSDGsの取り組みを100点満点で点数化したSDGs達成度(SDG Index)を公表しランキングにしている。以下は、2025年度の最新の上位国のSDGs達成度を示している。

「上位国のSDGs達成度」(かっこ内は前年の順位とスコア)

1 フィンランド 87.0(1、86.4)

2 スウェーデン 85.7(2、85.7)

3 デンマーク 85.3(3、85.0)

4 ドイツ 83.7(4、83.4)

5 フランス 83.1(5、82.8)

6 オーストリア 83.0(6、82.5)

7 ノルウェー 82.7(7、82.2)

8 クロアチア 82.4(8、82.2)

9 ポーランド 82.1(10、81.7)

10 チェコ 81.9(12、81.3)

11 英国 81.9(9、82.2)

12 スロベニア 81.2(11、81.3)

13 ラトビア 81.2(13、81.0)

14 スペイン 81.0(14、80.7)

15 アイスランド 80.8(19、79.5)

16 スロバキア 80.8(21、79.4)

17 エストニア 80.8(15、80.5)

18 ベルギー 80.7(17、80.0)

19 日本 80.7(18、79.9)

167=最下位 南スーダン 41.6(167=最下位、40.1)

2025年版のランキング1位はフィンランド(87.0)。前年(86.4)からわずかにスコアを伸ばし、5年連続のトップとなった。2位はスウェーデン(85.7)、3位はデンマーク(85.3)、4位はドイツ(83.7)、5位はフランス(83.1)と続き、8位のクロアチアまでは前年と順位が変わらなかった。

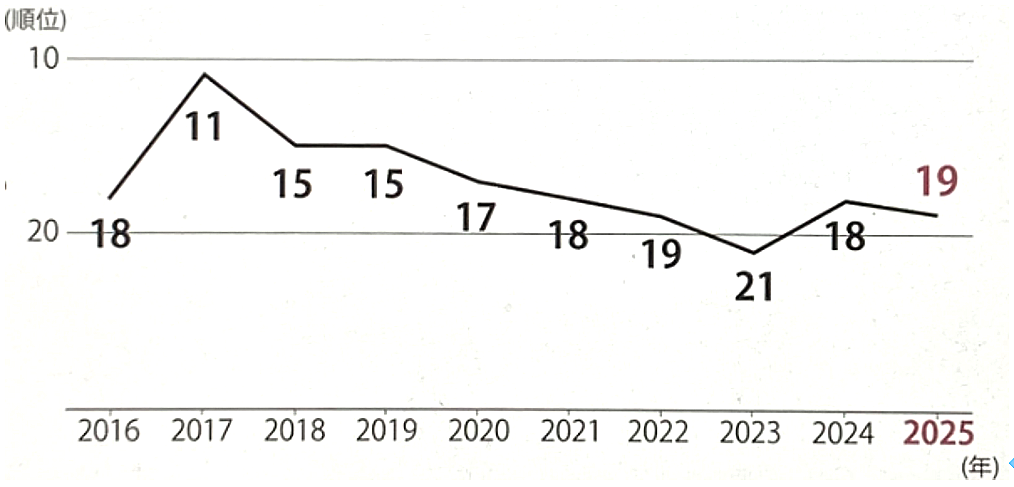

気になる日本のSDGs達成度は167カ国中19位で、前年(167カ国中18位)から1ランク下げた。

17の目標のうち、ジェンダー平等や気候変動対策など六つが「最低評価」だった。17の目標ごとに評価された日本のSDGs達成状況は、以下の通りである。

(出所)Sachs, J.D.et al. (2025) ”Sustainable Development Report 2025” p.232

(注)アイコンの背景色は、緑が「達成済み」、黄色が「課題が残る」、オレンジが「重要な課題がある」、赤が「深刻な課題がある」

日本のSDGs達成状況の達成度合い別評価の詳細は、以下の通りである。

<日本のSDGs達成状況の達成度合い別評価の詳細>

【達成済み】(SDG achieved)=1つ

目標3「すべての人に健康と福祉を」

【課題が残る】(Challenges remain)=5つ

目標1「貧困をなくそう」、

目標4「質の高い教育をみんなに」、

目標6「安全な水とトイレを世界中に」

目標8「働きがいも経済成長も」、

目標16「平和と公正をすべての人に」

【重要な課題がある】(Significant challenges)=5つ

目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、

目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

目標10「人や国の不平等をなくそう」、

目標11「住み続けられるまちづくりを」

目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

【深刻な課題がある】(Major challenges)=6つ

目標2「飢餓をゼロに」、

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、

目標12「つくる責任、つかう責任」

目標13「気候変動に具体的な対策を」、

目標14「海の豊かさを守ろう」、

目標15「陸の豊かさも守ろう」

日本は、17の目標中「達成済み」の目標が目標3「すべての人に健康と福祉を」の1つしかなく、残りは「課題が残る」が5つ、「重要な課題がある」が5つ、「深刻な課題がある」が6つもあった。

「重要な課題がある」があると指摘された項目の中には、「エネルギー」や「不平等」があった。

「深刻な課題」があると指摘された項目の中には、「気候変動」や「ジェンダー平等」があった。

要は、日本は、気候変動やジェンダー平等に後ろ向きで、エネルギー問題や不平等問題を抱えている国であるとの厳しい評価である。

この中でも特に気になるのは、日本の「深刻な課題がある(Major challenges)」と指摘された6つのSDGs目標である。それぞれ、個々に、以下のような具体的な指摘が表明されている。

①目標2「飢餓をゼロに」

今回新たに「深刻な課題がある」とされて加わった目標2「飢餓をゼロに」は、動物性食品の摂取量の多さや、 持続可能な窒素管理指数のデータに深刻な課題があるとされた。

②目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

国会議員(衆院議員)の女性比率の低さと男女の賃金格差が引き続き問題視された。

③目標12「つくる責任、つかう責任」

電子機器のごみの量や、プラスチックごみの輸出量の多さが前年に続いて課題となった。

④目標13「気候変動に具体的な対策を」

化石燃料燃焼やセメント製造にともなう二酸化炭素(CO2)排出量など、前年も低評価だった項目が改善しなかった。

⑤目標14「海の豊かさを守ろう」

過剰漁獲で、厳しい評価がついた。

⑥目標15「陸の豊かさも守ろう」

生物多様性が保全されている地域の割合といった項目で、厳しい評価がついた。

ちなみに、以下の【図5】は、日本のSDGs達成状況の10年間の推移 (2016年~2025年)を示している。この日本のSDGs達成度ランキングの推移をみると、2017年にピークの11位をつけたものの、2025年は19位と、近年は20位前後にとどまったままで低迷していることが分かる。

(出所)竹山栄太郎(2025)「SDGs達成度ランキング」(朝日新聞)

日本のSDGs達成状況が、長年20位前後にとどまってしまって低迷している背景には、SDGsを定着させるための日本企業の取り組みにおける「本気度のなさ」が垣間見られる。

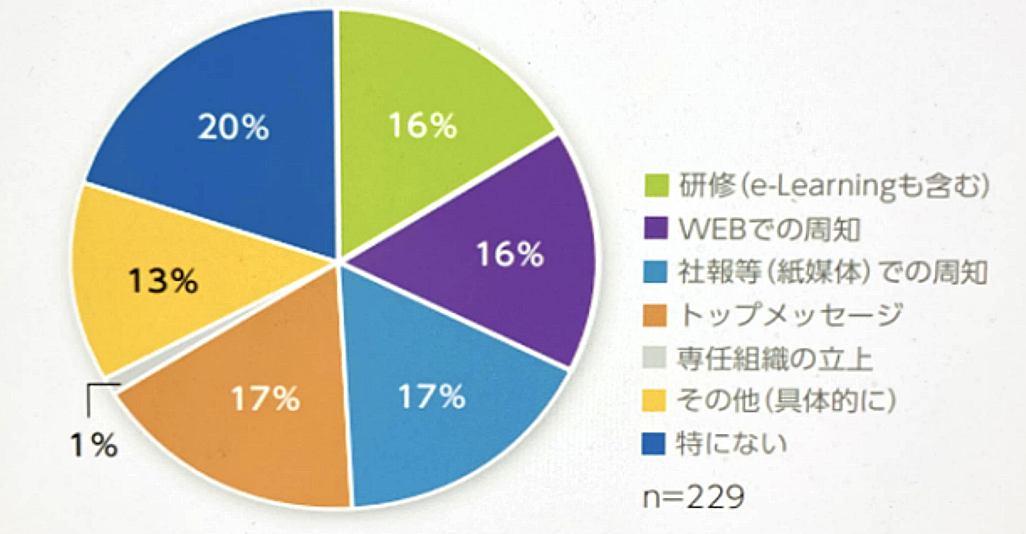

以下の【図6】は、日本企業のSDGsを定着させるための取り組みの実際を示している。この分析から、SDGs担当の社員が理解し社内浸透を目指すボトムアップ型が多いことが分かる。社員の意識向上が主で、胸にSDGsをつけている経営トップ自身が高い緊張感をもって具体的な専任組織を立ち上げている企業は1%にとどまっているのが、悲しい実態である。残念ながら、そこに本気度は見えない。

(出所)ethicame(2024)「自社にSDGsを定着させるための取り組み」

[9] 本報告書「Sustainable Development Report(持続可能な開発報告書)」は、米コロンビア大の経済学者、ジェフリー・サックス教授が代表を務めるSDSNが2016年から毎年発表している。国連や研究機関などの統計資料をもとに、各国のSDGsの取り組みを100点満点で点数化したSDGs達成度(SDG Index)を公表し、ランキングにしている。Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Iablonovski, G. (2025). Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025. Paris: SDSN, Dublin: Dublin University Press. DOI: https://doi.org/10.25546/111909 https://sdgtransformationcenter.org/reports/sustainable-development-report-2025

[10] ジェフリー・サックス教授は、この「持続可能な開発報告書」の発表にあたって、「地政学的な緊張の高まり、世界的な不平等の拡大、気候危機の深刻化の中で、今年の報告書は、SDGsが平和、公平、幸福への重要な道筋であると世界が圧倒的に認めていることを強調している。多くの国が大きな前進を遂げているが、教育、グリーンテクノロジー、デジタルソリューションへの投資を強化することで、さらに多くのことを達成できる。SDGs達成には、平和と国際協力が何よりも必要だ」とコメントしている。

5. 「SDGsウォッシュ」問題の深淵

いま、SDGsが世界中で直面している深刻な問題がある。それは、「SDGsウォッシュ(SDGs wash)」の問題である。これは、SDGs自体の信頼性と正当性を毀損する深刻な問題となっている。

「SDGsウォッシュ」とは、企業がSDGsに取り組んでいると見せかけながら、実際にはその取り組みが伴っていない状態を指す。「SDGsウォッシュ」は、英語で「ごまかし」「粉飾」を表す「ホワイトウォッシュ(whitewash)」と「SDGs」を組み合わせた造語であり、「グリーンウォッシュ(green wash)」という言葉が由来である。

「グリーンウォッシュ」とは、企業が環境に配慮していると見せかけながら実際には環境負荷の高い活動を続けている状態を指す。

問題なのは、直近の利益のみを重視し、SDGsの理解やと自身の活動の比較をおろそかにして、実態が伴っていない状況にある。SDGsの目標達成に貢献する活動を実際には行っていない、または十分な取り組みをしていないにも関わらず、あたかも積極的に取り組んでいるかのように見せかける行為は、許されざる虚偽であり偽装である。

「SDGsウォッシュ」は、企業のイメージアップのためにSDGsを利用する虚偽行為であり、実質的な貢献がないのに体裁を繕うもので、倫理面でも批判の対象となっている。むしろ結果的には、逆効果で、企業に対する信頼を毀損することにもなる。「SDGsウォッシュ」は、企業にとって、百害あって一利なしなのである。

SDGsウォッシュの具体的な事例としては、以下のようなケースがある。

<SDGsウォッシュの例>

●SDGsのロゴをWebサイトに掲載するだけで、具体的な取り組み内容や成果を明示しない。

●SDGs目標に合致する事業は一部だけで、全体としてはSDGsに逆行する活動をしている。

●環境に配慮した製品開発をアピールするが、その製造過程で大量のCO2を排出している。

●「SDGsバッジ」を胸につけている政治家や財界人等企業経営者の中にも、実際のSDGs理念に合致した行動をしていない者は、SDGsウォッシュであると言わざるを得ない。

SDGsウォッシュで企業が実際に被るリスクとしては、以下のような事例を挙げることできる。

<SDGsウォッシュのリスク>

●企業の信頼を失墜させる。

●株主・投資家等ステークホルダーからの批判を招き、資金調達や日常業務に支障がでる。

●消費者からの支持を失い、業績が悪化する。

●従業員のモチベーション低下を招くとともに、新規人材採用にも支障がでる。

SDGsウォッシュが実際に告発され事件化した具体的事例を、以下に示したい。

「KLM(オランダ)」のケース

オランダのナショナル・フラッグのKLMの気候危機対策キャンペーン「KLM Fly Responsibility Campaign」に対して、2024年3月20日、オランダ・アムステルダム地方裁判所が、「“飛ぶ責任”キャンペーンの、飛行機による移動がよりサステナブルになると示唆する広告や、代償品の購入や寄付が飛行による気候変動への影響の減少や相殺や補償につながることを示唆する広告は、誤解を招き、違法であり、不公正取引法に違反する。」とする判決を下した。KLM航空側は「広告は本質的には意識向上(Awareness)を目的とするもの」として自社の正当化を主張したが、判決を受けて、最終的に当該広告は撤回した。

「NIKE、GAP etc.(グローバル企業)」のケース

2020年に、国際人権に関するNGOヒューマンライツ・ナウから、中国に工場をもつNIKE、GAP、アディダス、トミーヒルフィガー、BMW、ゼネラルモーターズ(GM)などの有名なグローバル企業83社が、中国新疆ウイグル自治区に住むウイグル人を強制労働させていると告発があった。この対象企業には、ユニクロや無印良品などの日本企業12社も含まれていた。各社は、公式サイトでは、生産過程における人権・労働環境への配慮を明言しているにもかかわらず、新疆ウイグル自治区で製品を生産されている実態についての説明は避けており、誠実な説明責任を果たそうとしていないとして「SDGsウォッシュだ」と批判された。

「Nestlé(スイス)」のケース

キットカットなどの製品で有名な世界的食品メーカー「ネスレ(Nestlé)」に対して、2010年、アブラヤシから取れるパーム油の調達が熱帯雨林を破壊しているとして、キットカットの不買運動が起こった。パーム油は世界中で最も使用されている油の一つで、その生産のために東南アジアを中心に多くの森林が伐採されてきたが、環境破壊の原因となっている背景から、パーム油の使用はサステナビリティを考える上で減少させなければならないとされてきた。

その後、ネスレは森林破壊に寄与するパーム油業者との取引をやめると宣言したものの、2018年になっても改善していないことが発覚し、「SDGsウォッシュだ」と批判された。

「Air France、Lufthansa(欧州)」のケース

英国広告基準協議会(ASA)は2023年12月6日、仏エールフランス航空(Air France)、独ルフトハンザ航空(Lufthansa)、アラブ首長国連邦(UAE)のエティハド航空(Etihad)に対し、環境への影響について誤解を招く広告を禁止すると発表した。エールフランスの広告には「環境保護に貢献している」と書かれており、ルフトハンザは乗客に「もっと持続可能なフライト」を推奨していた。エティハドの広告には「環境保護活動」という言葉が使われていた。ASAは今回、これらの広告が、航空会社が気候変動に与える影響を示していないと判断した。ルフトハンザとエティハドは広告を取り下げている。

SDGsウォッシュは、企業の持続可能性を損なうだけでなく、社会全体のSDGs達成を遅らせる要因にもなりかねない。企業は、SDGsを単なるマーケティングツールとして利用するのではなく、真摯に目標達成に取り組み、社会全体の持続可能性に貢献していく姿勢が求められる。

SDGsウォッシュを避けるために「SDG Compass」[11]がまとめている「企業がSDGsと事業を紐づけて取り組むための方法」が参考になる。以下共有したい。

<企業がSDGsと事業を紐づけて取り組むための方法>

●SDGsを理解する

なぜ企業と関わりを持つのか、企業にもたらすメリットや責任などを知ることで、自社が取り組む意義を確認する。

●優先課題を決定する

SDGsは企業の利益と環境や貧困などの課題の解決を両立させることを目指している。SDGsを取り入れることで、企業の持続可能性が向上する。

●目標を設定する

具体的な目標設定が必要になる。達成への進捗を「測る」ことも重要視されている。SDGsを考える際にはバックキャスティングを用いるのがより効果的。

●経営へ統合する

自社にSDGsを定着させるためには、⑴トップダウン型と⑵ボトムアップ型の2つの方法がある。日本は、ボトムアップ型が多いが、経営トップが率先垂範して取り組むことが望まれている。

●報告とコミュニケーション

自社の取り組み進捗を外部に向けて定期的に報告することで、企業の信頼性や価値を高める。

ちなみに、欧州理事会は、去年2024年2月に、グリーンウォッシュを禁止する指令案「環境訴求に関する共通基準を設定する指令案」[12]を採択した。この環境訴求指令案では、企業が実態の不明確な、あるいは根拠の乏しい環境配慮の取り組みを、自社の宣伝訴求すること、さらにはこうしたあいまいな環境訴求に消費者を直面させるようなマーケティング方法を規制している。

たとえば次のようなグリーンウォッシュ的マーケティング方法は原則として禁止されている。

<EUで禁止されたグリーンウォッシュ的マーケティング方法>

●「環境にやさしい」、「エコフレンドリー」、「グリーン」、「エコロジカル」、「環境的に正しい」、「自然にやさしい」、「エネルギー効率が高い」、「生分解性」、「バイオベース」など、優れた環境性能を示唆したり、そのような印象を与えたりする表現を、その効果が実証できないのに広告などで謳うことの禁止。

●計測可能で時点目標や実施の根拠のある詳細で現実的な計画に依拠した明確、客観的、公に実行および検証可能なコミットメントに基づかない将来の環境主張の禁止。

●温室効果ガス排出のオフセットに基づき、製品が温室効果ガス排出の面で環境に与える影響 が中立、低減、またはプラスであるとする主張の禁止。

●環境配慮をPRする訴求内容が法律で課された要件を超えるものになっている、つまり法律を守っているだけなのに商品の特徴として主張することは不可。

また、日本においても、以下のような、SDGsウォッシュ関連規制がある。

①「景品等表示法」(不当な表示の禁止)[13]

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの。

②「環境省・環境表示ガイドライン(H25.3)」[14]

「環境表示」とは、製品の原料採取から製造、流通、使用、リサイクル・廃棄の段階において、環境に配慮した点や環境負荷低減効果等の特徴を説明したもの(6頁) 事業者等が、環境配慮型製品等のライフサイクルの各段階における法令や自主規制等への適合、環境特性や属性の改善程度、環境負荷低減に関するする定量的効果等を表示する場合は、 すべて本ガイドラインの適用範囲(7頁) 商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含む(7頁)。

なお、政府には、SDGs推進本部(内閣府)があり、日本のSDGs政策推進を統括している。定期的にSDGs実施指針改定、年次報告を発行している。総務省統計局は、「SDGs指標に関する統計整備」として国連指標に対応した国内統計を整備・公開している。また、内閣府主導で地方自治体のSDGs実践を評価・認証(例:SDGs未来都市認定)している。

また、企業にとってグリーンウォッシュリスクを回避するために重要な役割を果たしているのが、SDGs評価専門機関[15]である。企業にとっては、SDGs評価専門機関から客観的な自社の評価を受けることで、自社の信頼性向上、投資判断材料の提供、改善点の把握、ステークホルダーへの説明責任、競争力強化等メリットがある。主なSDGs評価専門機関としては、以下の機関がある。

<主なSDGs評価専門機関>

●IGES(地球環境戦略研究機関):SDGsの進捗モニタリング、政策評価、ローカルSDGsの研究を実施。

●CDP (旧:Carbon Disclosure Project):環境に関する情報開示を推進し、企業の環境パフォーマンスを評価。

●EcoVadis:サプライチェーン全体のCSR評価を行い、企業の持続可能性を評価。

●MSCI:ESG (環境、社会、ガバナンス) 投資指標を提供し、企業のESGパフォーマンスを評価。

●Sustainalytics:ESGリサーチと評価サービスを提供し、企業のESGリスクと機会を評価。

●FTSE Russell:ESG指数を開発し、企業のESGパフォーマンスを評価。

●ISS ESG:議決権行使助言やESGリサーチ、評価サービスを提供

●Bloomberg:ESGデータと分析ツールを提供し、企業のESGパフォーマンスを評価。

●R&I (格付投資情報センター):日本のESG評価機関として、企業のESGパフォーマンスを評価。

●日本格付研究所:日本のESG評価機関として、企業のESGパフォーマンスを評価。

[11] 国連グローバルコンパクト、GRI(Global Reporting Initiative)、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によって2016年3月に作成された。

[12] Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information (Text with EEA relevance)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32024L0825

[13] 「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134/

[14] 「環境表示ガイドライン」(平成 25 年 3 月版)

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/guideline.pdf

[15] SDGs(持続可能な開発目標)に関する評価や監視を行っている主要な国際・国内機関・プラットフォームは、国連によって定められた232指標が基本となっている「グローバル指標(Global Indicator Framework)」をべースに評価している。

6. トランプの「反SDGs」という悪夢と、その向こうに見えるかすかな希望

いま、SDGsにとって新たな脅威が到来している。それは、ドナルド・トランプの再登場である[16]。

トランプは、SDGsを真っ向から否定している。徹底した「反SDGs」である。理由は、彼の考えがSDGsの理念と相いれないからである。SDGsにとってはとんだ天敵の登場で、迷惑な話である。

「ユス・コーゲンス(ius cogens)」という言葉がある。ラテン語で「いかなる法律によっても改変が許されないとされる黙示」を意味し、国際法における強行規範を指す。国際社会全体が受け入れ、かつ認めた規範でいかなる逸脱も許されない。まさに、SDGsの理念は「ユス・コーゲンス」である。破壊者トランプは、このSDGsという「ユス・コーゲンス」を全面的に破壊しようとしている。SDGsにとって、これ以上の脅威はない。

専門家によると、トランプの登場は「原因」ではなく「結果」であると言われている。国際秩序における米国覇権の「パクス・アメリカーナ」の時代の終焉は不可避的必然であり、既存の秩序の破壊を恐れることなく完遂できる人物として米国民に信任されて登場したのが、破壊者トランプであったともされている。

その破壊者トランプによって破壊されつつあるのがまさにSDGsなのである。彼が「トランプ2.0」で掲げている政策は、しばしばSDGsの理念と対立している。トランプによるSDGsの理念に対する主な対立軸としては、① 気候変動対策の否定、② 多国間主義の否定、③ 貧困・不平等対策の軽視、④ ジェンダー平等・教育の否定の4つを挙げることができる。

<トランプにより否定されたSDGsの理念>

気候変動対策の否定

気候変動の科学的根拠に懐疑的なトランプは、一貫して気候変動対策に否定的な姿勢を取ってきている。そして、化石燃料業界の支持も背景に、「反脱炭素」「反EV」を標榜している。トランプは、気候変動問題自体を「中国のでっち上げ(hoax)」と公言し、科学的コンセンサスを軽視し、気温上昇や極端気象との因果関係に懐疑的である。以前から、SDGsの目標13「気候変動への対策」に真っ向から反対する姿勢に固執している。すでに第1次トランプ政権(2017-2021)時代「トランプ1.0」にて「アメリカの経済に不利益」として「パリ協定」からの離脱を決定した。

そして、第2次トランプ政権(2025-2029)になってからの「トランプ2.0」において、大統領就任当日にバイデン政権下で締結された「パリ協定」からの再離脱を決定し、前政権時代の多くの気候危機政策も葬ってしまった。

また、実際に、「反・脱炭素」政策として、米国の環境保護政策の立案・実施・監視を担う中核的機関である環境保護庁(Environmental Protection Agency;EPA)の規制を多数撤廃し、オバマ政権下のアメリカで策定された史上初の温室効果ガス排出削減を目的とした電力部門規制政策であったクリーン・パワー・プラン(Clean Power Plan;CPP)を廃止し、自動車の燃費基準緩和、石炭・石油開発の推進、 化石燃料への依存を加速させ、石炭産業の復活を掲げ、公共地での石油・ガス掘削を推進。再生可能エネルギーよりも化石燃料を経済成長の鍵と位置づけた。

さらにまた、 国際的な環境外交の場面でも、G7・G20サミットでも気候問題の合意から離脱的立場をとり、他国との連携を回避し、国際的孤立を招いた。

多国間主義の否定

「MAGA(Make America Great Again)」や「アメリカ・ファースト(自国第一主義)」を標榜するトランプは、多国間主義を担保してきた国連やWHO、UNESCOといった国際機関を軽視している。「トランプ2.0」でも、SDGsの根本にある「グローバルな協調・パートナーシップ」(目標17)に反する政策を標榜しており、貧困の撲滅や気候変動対策に不可欠な、各国・地域が協調する多国間主義を全面否定している。

残念なことに、気候危機等の大きな人類の問題は多国間主義によってしか解決できないことをトランプは、まったく理解していないし、理解しようともしていない。

貧困・不平等対策の軽視

トランプは、表向きは「労働者の味方」と訴えつつ、実態は「富裕層・企業エリート」に有利な政策を展開している。すでに第一期政権時代から富裕層優遇(pro-rich policies)の税制改革[17]など、SDGsの「貧困・格差対策」(目標1、10)に逆行した政策を次々と打ち出している。「トランプ減税」では、約70%の中間層世帯に対して増税にする一方で、超富裕層増税を限定的なものにした。これは明らかな富裕層優遇策であった。さらにドッド=フランク法によって金融業界への監督を弱め 投資銀行や資産家に有利な政策を実施している。またSDGsの「保健・福祉分野」(目標3)へのアクセスを悪化させ、メディケイド(低所得者向け医療保険)への支出を抑制し、貧困層や中間層の健康にも深刻なしわ寄せが及んでいる。なお、トランプは、米国史上初めて「全ての人に最低限の医療保障を提供する」ことを国家の責任とした画期的な公共医療制度、通称「オバマケア(Obamacare;患者保護並びに医療費負担適正化法;Patient Protection and Affordable Care Act, 略称:ACA)」の全面撤廃(repeal)を図ったが、結果的にこの撤廃案は上院で否決され完全な廃案には至らず一部の条項の撤廃・変更にとどまった。この一連の騒動で、トランプがいかに米国民の健康や人権に対して何も気にもしていないかが露呈した。ノーベル賞受賞経済学者のスティグリッツ(Joseph Eugene Stiglitz)は、「トランプの経済政策は、人々のためではなく、富のある者のための資本主義を強化した」と厳しく批判している。

ジェンダー平等・教育の否定

トランプは、「反DEI」[18]を標榜し、「Diversity(ダイバーシティー=多様性)」、「Equity(エクイティー=公平性)」、「Inclusion(インクルージョン=包摂性)」を真っ向から否定し、SDGsの目標4(教育)・目標5(ジェンダー平等)も否定している。そして、教育や女性の権利に対する支援を縮小し、性的マイノリティに対する露骨な排除的姿勢を表明している。

上述の4点からも明らかな通り、トランプの政策は、総じて、短期的な国家利益を優先し、長期的で地球規模の課題や人権への対応を後回しにする傾向がある。気候危機対策を真っ向から否定し、富の集中を強化する方向へと構造転換させているトランプの考えはSDGsの理念に明確に反しており、SDGsが目指す共生・包摂・協働の未来像とは対極にある。

トランプ自身の考えも、それによって打ち出されている「トランプ2.0」の政策も、すべからく「反SDGs的」であり「反DEI的」である。その影響はアメリカ国内のみならず、世界的な持続可能性の取り組みに重大な障害をもたらすことが懸念される。トランプの「反SDGs」的政策は、人類全体の持続可能な幸福にとって、様々な問題を引き起こしている。

主な問題点としては、「地球的課題解決の後退」、「アメリカの国際的信頼低下」、「不平等拡大と社会分断」、「グローバル・サステナビリティの危機」の4点を挙げることができる。その問題点・課題点を、個別に論点整理すると、以下のようになる。

<トランプの「反SDGs」的政策の問題点・課題点>

地球的課題の解決が後退

気候変動やパンデミックのような国境を越える課題に、国際協調が不可欠だが、就任早々「パリ協定」から離脱した。トランプの反脱炭素政策は気候危機問題の深刻化を招く。世界最大の経済・排出国であるアメリカがSDGsを支持しないことで、持続可能な世界構築に向けたグローバルな足並みが乱れる。いまや気候危機や戦争、貧困問題等の地球上の諸問題が同時多発している中、トランプの「反SDGs」は、「グローバル・サステナビリティ」への脅威であり、もはや、このままでは、気候危機や戦争の抑止もままならず、グローバル・イシューが未解決のまま棚ざらしにされ、もはた地球環境も人間ももたなくなってしまう。

アメリカの国際的信頼の低下

トランプ政権は、孤立主義が米国の信頼低下を招き、国際社会のリーダーとしての地位を損なった。米国は、世界の警察の座から降り、世界は「無主のGゼロ世界」になる。

不平等の拡大と社会分断

SDGsが目指す「誰一人取り残さない」理念に反し、「DEI」を否定するトランプの政策は社会的分断と不平等の助長につながってしまっている。

かように、いま世界を席巻している「トランプショック」は、SDGsにとってはもちろん、米国民のみならず人類の持続可能な安寧にとっても百害あって一利なしであるとの厳しい批判がある。

「トランプ2.0」の「パリ協定」脱退や反脱炭素政策に象徴されるように、トランプの「反SDGs」は、地球規模の課題への対応を後回しにする深刻な問題を引き起こす全球的な悲劇である。

しかし、すでに、トランプは、「パンドーラー(Πανδώρα, Pandōrā)」の箱[19]を開けてしまった。「覆水盆に返らず」である。そこでは、民主主義や法の秩序や国際秩序が瓦解し、権力が分散され、多極化し、価値観が多様化し、気候危機解決や恒久的平和等の国際公共財の供給者が不在となる。

専門家は、いま世界中を賑わせている「トランプ劇場」は「西洋の時代」の末期症状たる覇権国米国の断末魔の「悪あがき」にすぎないと喝破し、「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」の千秋楽だと揶揄している。

そして「トランプ劇場」の終演後に到来する「パクス・アメリカーナの後の世界」は、多極化した「Gゼロの世界」[20]であり、「無主の世界」である。これは、国際社会を主導する安定的な大国が存在しない、「指導国不在」の状況を指す。「覇権なき時代」に突入した現在、その構造は「無主の世界」とも表現される。

かつての「パクス・ブリタニカ」や「パクス・アメリカーナ」のように、軍事力、基軸通貨、言語といった強力な求心力を背景に、単一の国家や価値観が国際秩序を主導する時代は終わりを迎えつつある。相対的に衰退するアメリカは内向き姿勢を強め、国際秩序を牽引する意志と能力の両方を失いつつある。一方で、中国やEUなど他の主要国も、その役割を担うには準備不足である。

こうして、世界は「ルールに基づく秩序」から、「ルールが多元化した秩序」へと転換していく。国連やWTOといった従来の国際機関は機能不全に陥りやすく、「制度の空白」が生まれやすい。結果として、紛争抑止力が低下し、「ルールなきジャングル」と化す危険性が高まる。

このような環境下では、気候変動、パンデミック、金融危機といったグローバル課題への対応も、統一的かつ効果的に行うことが困難になる。

結局のところ、世界はもはや単一の支配的価値や権力によって運営されることはなく、複数の異なる価値観・制度・主体が共存・協調する多元的秩序(Pluralistic Order)[21]による「無主のGゼロ世界」になることは不可避的必然であろう。

今後重要なのは、「どのように多極化した世界で協調と秩序を築けるか」であり、もはや「誰が覇権を握るか」ではないということである。

さて、はたして、「トランプ劇場」終演後、パクス・アメリカーナの後の「無主のGゼロ世界」において、SDGsの帰趨は、どうなってゆくのであろうか。

[16] ドナルド・トランプ自体についての評価分析について本論では紙面を割かないが、参考までに、米国ピュー・リサーチ・センター(Pew Research Center)の6月11日付最新リポート”U.S. Image Declines in Many Nations Amid Low Confidence in Trump”の結果を付記しておく。調査期間は2025年1月8日~4月26日で、調査対象となった24カ国中、トランプ大統領の対外姿勢について「ポジティブ評価」が「ネガティブ評価」を上回っているのは、僅かにイスラエルやハンガリーを含む5カ国に過ぎない。各国における対米「好感」の度合いの下落がはなはだしくトランプ氏への信頼は軒並み低評価である。(出所)Pew Research Center (2025)”U.S. Image Declines in Many Nations Amid Low Confidence in Trump” https://www.pewresearch.org/global/2025/06/11/us-image-declines-in-many-nations-amid-low-confidence-in-trump/

[17] トランプ米大統領は2025年4月23日、年間所得100万ドル(約1億4300万円)以上のミリオネアに対する所得税率の引き上げは高所得者層の国外流出につながるとして反対を表明し、露骨な富裕層優遇を主張した。すでに第一期政権時代から、「2017年税制改革法(Tax Cuts and Jobs Act, TCJA)」を打ち出し、法人税率を35%→ 21%に引き下げ、 大企業・株主に大きな恩恵を与え、個人所得税の最高税率を39.6% → 37%に減税して、 高所得層が最大の恩恵を受けた。また、相続税の基礎控除の倍増(550万ドル → 約1100万ドル)により超富裕層の資産移転を優遇。パススルー所得控除の新設(S corporationやLLCなど)で資産家や経営者層に有利な政策を推し進めた。Tax Policy Center(2020)は、トランプのTCJAの恩恵の約65%が上位20%所得層に集中したと指摘している。

[18] 「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、貧困や飢餓の解消、質の高い教育などを目指すSDGsの理念は、「Diversity(ダイバーシティー=多様性)」、「Equity(エクイティー=公平性)」、「Inclusion(インクルージョン=包摂性)」からなる「DEI」に繋がっている。Dの多様性は、社会にはちがいのあるいろいろなグループに属する人たちがいることを表し、Eの公平性は、それぞれの人には公平な土台を設ける必要があることを表し、Iの包摂性は、そうした人たちを社会が包み込むことを表している。つまり、DEIは、違いのある多様な人を公平な土台を作って受け入れる社会を目指す考え方でSDGsの理念そのものである。トランプは、これを真っ向から否定している。

[19] プロメーテウスが天界から火を盗んで人類に与えた事に怒ったゼウスは、人類に災いをもたらすために美しい女性「パンドーラー(Πανδώρα, Pandōrā)」を作らせた。「パンドーラー」の「パン(Παν)」は「全てのもの」であり、「パンドーラー」は「全ての贈り物」を意味した。神々は、彼女に、「決して開けてはいけない」と言い含めて、箱(πίθος;ピトス)を持たせた。ある日パンドーラーは好奇心に負けて、その箱を開けてしまう。すると、箱から、疫病、悲嘆、欠乏、犯罪などなど様々な災いが飛び出した。しかし、「エルピス(ἐλπίς)」だけが、そこに残った。パンドーラーはその箱を閉めてしまった。こうして世界には災厄が満ち人々は苦しむことになった。古典ギリシャ語の「エルピス」は、「Hope」(希望)と呼ばれている。この寓話は、数多くの災厄が出てきたが、最後に希望が出て来たので人間は絶望しないで生きる事が出来ると、「実際の幸福は逃げ去ったが、いつかは幸福が手に入るという希望が残っている」ことを示唆している。

[20] 政治学者イアン・ブレマー(Ian Bremmer) は、世界をリードする安定的な大国連合が存在しない指導国不在の世界の状態を「Gゼロ(G-Zero)」と呼んだ。

[21] 「多元的秩序(Pluralistic Order)」とは、単一の支配的価値観や権力によらず、複数の価値体系・制度・主体が併存しつつ共存・協調する国際秩序・社会構造を指す。とくに近年のポスト冷戦期やポスト・アメリカ的世界観の中で頻繁に論じられる概念。

7. 「SDGs 2.0」の必然性と「情報の非対称性問題」

SDGsは、こうした混沌とした「無主のGゼロ世界」において真価が問われている。いよいよSDGsの本領発揮の時代が到来すると言っても過言ではない。

今のSDGsの期限は、5年後の2030年である。しかし、SDGsはこれで終わりではない。SDGsは常に進化している。いや、進化が求められている。Never ending storyそれが、SDGsの本質である。2030年をもってSDGsが完結ではなく、次の「SDGs 2.0」が必要となる。なぜなら、人類が直面している深刻な課題がまったく解消していないからである。そこに「SDGs 2.0」の必然性がある。

「SDGs 2.0」が必要な理由は、幾つもある。最も大きな直接的な理由は、現行のSDGs(2015–2030)は、持続可能な開発のグローバルな共通目標として一定の成果を挙げてきたが、格差・気候・ガバナンスの構造問題など多くの課題も未解決のまま残っているからである。現に、貧困削減、ジェンダー平等、気候行動などの多くの目標が未達成である。特にCOVID-19と気候危機、紛争の影響により後退した目標も多い。加えて、新たな地球的課題として、気候危機のさらなる悪化、生物多様性の損失、生成AIやバイオ技術の急速な進展、地政学的不安など、2015年には想定されていなかった新たな課題も急増している[22]。さらに、現行のSDGsは量的指標重視であり、質的な側面や地域文脈の多様性を十分に反映していないという批判もあり、指標の見直し要請があることも、「SDGs 2.0」が必要とされている理由の1つである。

国連や各国政府、国際市民社会、学術界などでは、「SDGs2.0」の設計は、すでに喫緊のイッシュとなっており、上述した様々な問題意識を背景に、5年後の2030年以降のSDGsに関する新たな「SDGs 2.0」設計についての議論が、始まっている[23]。

なお、「SDGs2.0」の設計が喫緊の必然的イッシュとなる背景には「トランプショック」がある。それが、「SDGs2.0」が希求される本質的な理由でもあるとも言うことができる。「反SDGs的」であり「反DEI的」である「トランプ2.0」は、SDGsにとっては、不可逆的なマイナスインパクトがある。しかもそのインパクトが甚大である。百害あって一利なしである。SDGsにとっては1つも好いことはない。だからこそ、いまこそ、「SDGs2.0」が希求されると言うこともできる。

しかし、さらにもう1つ、「トランプショック」を契機に、「SDGs2.0」のもつ意義が、さらに重要性を持ってきた事情がある。実は、「トランプショック」が、「不幸中の幸い」とでも言えようか、SDGsの重要性と必然性を今まで以上に高めているのである。この点について以下述べたい。

「トランプショック」による既存の国際秩序や国際規範の破壊という「ちゃぶ台返し」がグレートリセットのトリガーとなり、その結果、新しい世界「無主のGゼロ世界」が到来する。

「無主のGゼロ世界」は「多極化した多元的秩序の世界」である。強大な軍事力や基軸通貨、言語といった強力な求心力を担保にして単一の国や価値観が国際秩序を牽引する覇権国家がいない世界である。その世界には多様な価値観や解像度を異にするactorがいる。百家争鳴の世界である。

多様な価値観や解像度を持つactorが増え、世界が多様化することに伴い、「無主のGゼロ世界」では、必然的に、そのactor間に情報ギャップや認識ギャップが生じる。それゆえに、従前以上に、共通の理念と目標の共有が必要となる。そこで、ともするとバラバラになりがちなactorを結束させるのに必須不可欠な鍵としてSDGsが重要な意味をもってくる。

要は、トランプが「無主のGゼロ世界」への移行を加速させたことによって、それがSDGsにとって進むべき新しい地平線を提供し、結果的に、SDGsにさらなる進化を促すことになる。「反SDGs的」のトランプが、次世代のSDGsに新しい舞台を提供していること自体、皮肉なことでもある。

「無主のGゼロ世界」において「SDGs2.0」が重要になる。その必然性には重要な意味がある。

新たな「SDGs 2.0」がどのようなものになるかは、現段階では、誰とて知る由もないが、しかし、好い機会なので、ここで、「トランプ劇場」終焉後の「無主のGゼロ世界」の解像度を上げつつ、「SDGs 2.0」の必然性について、そして「SDGs 2.0」が直面するであろう諸問題について、以下、ささやかな分析と論点整理を試みたい。

「無主のGゼロ世界」では気候危機解決や恒久的平和構築等の国際公共財の供給者が不在となる。これは、人類の持続可能性にとっての危機を意味するが、同時に、既存の旧来型の国際秩序のリセットを意味する。旧来型の国際秩序が完璧であったわけではない。米国覇権体制の弊害も多々あった。「トランプショック」は、米国覇権体制の終焉を加速させ、世界が多極化し「無主のGゼロ世界」に移行したことによって、新たなガバナンスと連帯の形を必要とする重要なパラダイムシフトを起こす。こうした「無主のGゼロ世界」で鍵となるのが「SDGs 2.0」なのである。

「無主のGゼロ世界」では、旧来の世界とは全く違う4つの諸相が以下のように出現する[24]。

<「無主のGゼロ世界」の諸相>

① 多元的秩序(Pluralistic Order)

一つの価値観や制度を押しつけるのではなく、相違と共存を前提とする世界。地域的・文化的多様性を尊重しつつ、共通のルールセットを構築することが重視される。国連などの国際機関は「一致団結方式」ではなく、分野ごとの柔軟な連携に基づく「機能的協調主義」に依拠する。

② 分野別多国間主義(Issue-based Multilateralism)

気候変動、貿易、感染症、AIなどの分野ごとに、柔軟かつ実利的な連携を模索する。従来のG7や国連のような固定的枠組みに代わり、課題別の「目的連合」や「協働ネットワーク」が重視される。

③ 小規模・柔軟な連携単位(Minilateralism)

全参加国の合意が困難な中で、意思決定が可能な少数国による柔軟な連携が重要となる。たとえば、クアッド(Quad)の発展形や、気候先進国による脱炭素協定など、小規模だが機動力ある枠組みが併存する。

④ 多元的統治(Polycentric Governance)

単一の国際機関に依存せず、複数の権威や制度が並立する統治構造。国家に加え、都市、企業、NGOなど多様な非国家主体が連携する「協調エコシステム」が形成される。

これらの諸相は、単独で出現するのではなく、相互に組み合わされながら、今後の国際秩序を形づくっていく新たな構造として現れてくるだろう。

こうした「無主のGゼロ世界」では、一つの覇権国や支配的価値体系が存在しないがゆえに、不可避的に直面する深刻な問題がある。それが「情報の非対称性(Information Asymmetry)」である。

「情報の非対称性」とは、関与する当事者間で保有する情報の量や質に差がある状態を指す。これは、共通課題への協働を妨げ、世界の分断や混乱を助長する要因となる。気候変動や貧困、パンデミックなどのグローバル・イシューにおいても、問題認識の共有や協働行動が困難になり、対応の遅れや非効率を引き起こす。

特に、一方が他方よりも重要な情報を多く持つ場合、その偏りが取引の公正性や政策決定の信頼性を損なうリスクを高める。

「情報の非対称性」は、古くから存在する構造的問題であり、人類が直面してきた分断の根底にある。主権国家の限界、国際協調の欠如、非国家アクターの増加といった要素が絡む「無主のGゼロ世界」では、価値観も利害も異なる多様なアクターが関与するため、情報の格差はより複雑化する。

したがって、このような世界では、単一の価値観を押しつけるのではなく、多様性を前提とした持続可能な共存を実現するために、「情報の非対称性」の克服が鍵となる。

さらに、「情報の非対称性」だけでなく、「情報の不完全性(Information Incompleteness)」や「外部性(Externality)」といった課題も複合的に存在する。それらをいかに弾力的かつしなやかに解決するかが、無主のGゼロ世界における最も重要な挑戦である。

こうした「無主のGゼロ世界」では、一つの価値観や制度を押しつけず多様なアクター間にある相違を前提に持続可能な共存を担保させるための「情報の非対称性」の解決が鍵となる。つまり、「無主のGゼロ世界」で、「情報の不完全性(Information incompleteness)」、「情報の非対称性問題」「外部性(externality)」の問題をいかにして弾力的にしなやかに解決するかが最重要な課題となる。換言すれば多様な価値観や解像度を異にするactor間における認識と情報を共有するための「コミュニケーションの問題」の円滑な解決が喫緊の課題となる。

こうした「情報の非対称性」を克服しながらグローバル・イッシュの課題解決を実現させるために必須不可欠な鍵が、SDGsであり、そこで決め手となるのが、新しい世界の地域的・文化的多様性を射程にいれた「SDGs 2.0」の設計なのである。

そこでは、そもそも「無主の世界における気候危機や恒久的平和構築等の解決の可能性はあるのか」という本質的な問いが生まれる。この問いは当然の疑問である。国際関係・地球政治・気候ガバナンスの交差点に位置する極めて本質的な問題提起でもある。このチャレンジングな問いは、国家主権の限界、国際協調の不在、非国家アクターの台頭といった多層的問題に通底している。

新しい世界は、統一理念を標榜するSDGsにとっては、まさに「逆境」となるが、だからこそ、SDGsの重要度は増してくる。そして、まさに、SDGsの普遍的価値観が、「地域化」または「文脈化(contextualization)」[25]しながら変異し進化してゆくことが求められる。環境配慮型インフラと 生態系破壊等の矛盾を伴いながら、SDGsの多極的再解釈が進む。そして、文化的・政治的価値観のせめぎ合いの場になる[26]。

SDGsを単なる「一致団結方式」による「開発管理の技術的枠組み」から、歴史的責任・構造的不平等・脱植民地化の議論を含む「政治的マター」へ「再政治化」する可能性が高まる。中央政府や国際機関による上からの目標だけでなく、都市、自治体、先住民、NGO、若者運動などの草の根アクターによる「ボトムアップのSDGs実践」等の「ローカル化」が加速・浸透する。

こうした「無主のGゼロ世界」の光景は、一見まとまりのない混沌としたSDGsとは相いれない世界にも見えてくる。SDGsが従来型の単なる「統一理念」ではもたなくなる世界が到来する。そこは、国際秩序に明確な覇権国が存在せず、権威の空白と規範の分断が広がる世界である。様々な国・地域・アクターがそれぞれ異なる規範・価値観・制度論理を持つ世界である。

こうした「無主のGゼロ世界」では、そもそも普遍的価値(Universalism)であるはずのSDGsが、各地域の政治的・文化的・経済的文脈に応じて変容・解釈されることが起こる。

ここで、「SDGs 2.0」の設計作業は、そもそもの本源的な問題に突き当たる。旧来のSDGsの原型から脱皮して、多極化した世界を前提とした新しい「SDGs 2.0」に進化することが求められる。

SDGsは原則として「universality(普遍性)」を掲げ、全人類共通のアジェンダとされているが、その現実的運用が多極化・分断化されていくと、理念の一体性が失われる。「普遍性」と「地域化」や「多極化」という、一見矛盾したアンビバレントな変質をどのように「SDGs 2.0」に包摂して体現させてゆくかと言う問いでもある。

これは、まさに、多様な価値観や解像度を異にするアクター間における「情報の非対称性問題」であり、「情報の不完全性」であり、「外部性」の問題であると同時に、認識と情報を共有するための「コミュニケーションの問題」でもある。

はたして、来るべき「無主のGゼロ世界」における「情報の非対称性問題」の「解法」には、どのようなものがあるのであろうか。

この問いへの正解はない。そう簡単ではない。しかし、ここにこそ、「SDGs 2.0」のヒントがある。「情報の非対称性問題」を克服した「SDGs 2.0」が希求される。

それでは、はたして、「無主のGゼロ世界」における「情報の非対称性」問題は、いかにして解決されるのであろうか。

これは、単なる情報技術の不足や報告義務の問題ではなく、グローバルな信頼と正当性の再構築に関わる構造的課題である。

「無主のGゼロ世界」における「情報の非対称性」問題を解くために有効と考えられる解法として、先行研究を参考に、その「解法」の鍵となる「技術(technology)」「 制度(governance)」「 包摂(inclusion)」「 信頼(trust)」を念頭に、以下の5つのアプローチを挙げておきたい。

<「情報の非対称性問題」の「解法」として有効と考えられるアプローチ>。

●透明性と情報開示の制度化(Institutionalized Transparency)[27]

既存のIPCC、UNFCCC、OECDなどの国際的な基準・監査制度をさらに強化させ、各国・各アクターに対し、排出データ、気候資金の流れ、政策成果などの「報告義務」「第三者監査」などを制度的に義務化する仕組み造りが必要である。そして、既存の気候行動トラッカー(Climate Action Tracker)やOpen SDG Data Hubのような誰でもアクセス可能な透明性ポータルをさらに進化させて公共財として正確な情報共有のグローバル・プラットフォームを構築することが必要となる。

●技術とAIによる情報格差の是正 [28]

Carbon Mapperなどの温室効果ガスの排出量を政府に頼らず独立に観測できる技術を活かして衛星モニタリングやリモートセンシングの活用し気象・災害・汚染などのデータをリアルタイムで分析・視覚化できるようAI・ビッグデータ解析による「公共情報」の自動化と公開も有効である。

●信頼性のある仲介主体(Trusted Intermediaries)の強化 [29]

利害関係を持たない第三者によるファクトチェックや科学的レビュー、ローカル知の翻訳等を担う国際機関や学術ネットワーク、NGO、メディアの役割を拡大させて信頼性のある仲介主体を構築する。また、Future Earth、IPBES(生物多様性)、WRI(世界資源研究所)などの科学と政策の橋渡しとなる機関を支援することも有効である。

●包摂的ガバナンスとローカル・ナレッジの活用 [30]

正当な知は、なにも国家だけに帰属しているものではない。むしろ、草の根組織、先住民、女性、若者などの知識の正当性を認めることも有効である。「情報の非対称性」は単なる「量」の問題ではなく「何が正当な知とされるか」という問題でもある。また、すでにある参加型モニタリング(Participatory Monitoring)や協働マッピング(Participatory GIS)の活用も一考である。

●多元的統治(Polycentric Governance)の実践 [31]

旧来型の単一の国際機関でなく複数の権威が並立する仕組みが重要となる。ローカル、ナショナル、リージョナル、グローバル等の複数のレベルでの情報生成と相互監視が重要な役割を果たす。女性初のノーベル経済学賞受賞者エルノア・オストロム(Elinor Ostrom)の理論に基づき、「単一の中心ではなく複数の権限と責任を持つノード」[32]が共存しながら、情報の監視と信頼形成を担う仕組みが重要となる[33]。伝統的なガバナンス理論では、「資源管理」や「政策の決定」は一つの中央政府や国際機関といった単一の中心(monocentric authority)が担うものと考えられてきたが、一つの中央集権的な権威によってすべてを管理するのではなく、複数の意思決定センター(nodes)[34]が自律的に、かつ相互に連携しながら公共財を管理する方が、より柔軟で効果的である。この仕組みには、地域ごとの課題に対応でき、トップダウンだけでは対処できない多様性を包摂できる、一つのノードが機能不全になっても他が補完できる、複数の試みが並行して行われることで、ベストプラクティスが生まれる、中央に依存せず、多くの関係者が意思決定に関与できるといった4つの利点がある。なお、こうした多元的統治の仕組みには、C40都市ネットワーク、ICLEIのような水平的ネットワークの活用も有効である。

[22] 「SDGs 2.0」については、新たな課題等についても、学術・市民社会の提案も多々ある。科学誌ネイチャー論考では、SDGsを2050年まで延長し、AIやプラネタリーヘルスなど新たな要素を反映するよう改定を提言している。Earth System Governanceなど研究会は、Bath大学では、ポスト2030のフレームを「持続可能性転換目標」として再構築する必要を議論しており、Frontiers論文では、2030年以降の目標設計では、SDGsとパリ協定、WHO、世界銀行など他国際枠組との連携が不可欠と提言している。「SDG18: 宇宙」は、地球外環境(軌道破片など)を対象に、18番目のSDG(宇宙の持続可能性)創設の提案がある。

[23] 国連レベルでは、去年2024年9月に開催された「Summit of the Future(未来サミット)」における“Pact for the Future(未来のための協定)”の中で、2030年後のSDGsの方向性の議論が行われた。また、去年2024年7月に開催されたHigh-level Political Forum(HLPF)において、SDGsの2030年達成に向けた貧困・飢餓・気候変動など主要課題のレビューとともに、2030年以降の方向性の“礎”として、政策指針や次期枠組みに関する初期的議論が実施された。また、日本外務省でも、SDGs達成に向けた有識者懇談会を設置し、2030年後を見据え、AI利用や経済成長と持続可能性の両立施策を検討中である。さらには、JICA緒方研究所でも「2030年以降の指標フレームワーク」研究を2023年〜2027年に実施中で、主に指標数削減とローカル目標の設定促進を提案している。民間では、大和総研が、「未来サミット」に向け「Beyond GDPフレームワーク」の導入推進で、ウェルビーイング・DE&Iを新指標に加える精緻化した提案をしている。

[24]古屋力(2025)「ポスト西洋社会はどこに向かうのか~「トランプ劇場」終演後の「無主の世界(No One’s World)」で、気候危機と恒久的平和の問題は解決可能なのか~」

[25] 「文脈化(contextualization)」とは、ある概念・制度・価値観などを特定の文化的・歴史的・社会的状況等の「文脈」に即して理解・適用・再解釈するプロセスを指す。特にグローバルな枠組み(SDGs、民主主義、人権、開発など)をローカルな現実に落とし込む際に不可欠な考え方である。

[26] 「SDGs 2.0」は、文化的・政治的価値観のせめぎ合いとなり、SDGsが単なる「統一理念」や「技術的目標」ではなくなる。そこでは、家族・共同体重視、調和志向等のアジア的価値観によるSDGsの再解釈や、アフリカ的「Ubuntu倫理」や、ラテンアメリカの「Buen Vivir(よく生きる)」思想の台頭、中国の「一帯一路」とSDGsの接続等が起こるが、これは混乱ではない。

[27] Climate Action Tracker(2025)The Climate Action Tracker is an independent scientific project that tracks government climate action and measures it against the globally agreed Paris Agreement aim of “holding warming well below 2°C, and pursuing efforts to limit warming to 1.5°C.” A collaboration of two organisations, Climate Analytics and NewClimate Institute, the CAT has been providing this independent analysis to policymakers since 2009. https://climateactiontracker.org/

[28] AI for Climate(2022)” How AI Policy can Accelerate Climate Action” (UNESCO) https://www.unesco.org/en/articles/how-ai-policy-can-accelerate-climate-action

[29] Boykoff, M. (2011)” Who Speaks for the Climate?”(Cambridge University Press)https://www.cambridge.org/core/books/who-speaks-for-the-climate/F0B6B07E7502BA6AC577C989381A246C

[30] UNESCO (2021)” Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) programme” https://www.unesco.org/en/links

[31] Ostrom, E. (2010). “Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change.”(Global Environmental Change)https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378010000634

[32] エルノア・オストロム(Elinor Ostrom)の理論における「単一の中心ではなく複数の権限と責任を持つノード」という考え方は、「ポリセントリック・ガバナンス(polycentric governance)」の中核をなす概念。伝統的なガバナンス理論では、「資源管理」や「政策の決定」は一つの中央政府や国際機関といった単一の中心(monocentric authority)が担うものと考えられてきたが、オストロムは、「一つの中央集権的な権威によってすべてを管理するのではなく、複数の意思決定センター(ノード)が自律的に、かつ相互に連携しながら公共財を管理する方が、より柔軟で効果的である。」と喝破している。ポリセントリック・ガバナンスの利点としては、①柔軟性(地域ごとの課題に対応できる。トップダウンだけでは対処できない多様性を包摂できる)、②回復力(一つのノードが機能不全になっても他が補完できる)、③学習効果(複数の試みが並行して行われることで、ベストプラクティスが生まれる)、④分権・参加(中央に依存せず、多くの関係者が意思決定に関与できる)といった4つの利点を挙げることができる。

[33] Elinor Ostrom(2010)” Beyond Markets and States:Polycentric Governance of Complex Economic Systems(American Economic Review 100 (June 2010): 641–672)” https://web.pdx.edu/~nwallace/EHP/OstromPolyGov.pdf

[34] このノード(nodes)とは、以下のような多層的・分散的なアクターや制度単位を指す。

8. 「SDGs 2.0」の未来展望

最終章では、「SDGs 2.0」の未来展望について、ささやかな論点整理を試みたい。

まず、この「SDGs 2.0」の設計の議論に先立ち、現実的なfactを確認しておきたい。

SDGsは2015年に採択された際、「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」というスローガンのもと、全国家・全社会セクターに共通する普遍的目標として定義されてきた。しかし、現実には、開発独裁的国家は、経済成長やインフラ建設をSDGs達成の「成果」と強調しながら、実質的には生態系破壊や人権抑圧を行っており、先進国では、グリーン成長をSDGsとして推進するが、実際にはグローバル・サウスの資源依存構造や環境的犠牲を前提としており、また地域共同体や先住民社会では独自の価値観に即したローカルSDGsを構築している。

このような多様な実践と価値観の拡がりは、当初から想定されていた状況ではあるが、SDGsが掲げて来た「一体的グローバル目標」と矛盾する。現下のSDGsでは、カバーできてはいない。この矛盾がSDGsの実態である。

ただし、この矛盾は「SDGsの理念的破綻」を意味しない。この矛盾をいかにして克服し、改善するかが重要であり、そこから「SDGs 2.0」が生まれる。

そして、「SDGs 2.0」は、むしろ、「一体的グローバル目標」の根本にある「ポスト西欧的普遍主義(post-Western universalism)」への進化的移行、つまり「普遍主義」という「西欧的思考方式」からの卒業の証となることが期待できよう。

そもそも、SDGsは一枚岩の理念ではなく、多様性を前提とした地域的実践と対話によって再構成され続ける動的枠組みとみなされることができる。これは、グローバルな価値(人権、正義、環境保護など)を押し付けることなく、異なる文脈の中でローカルな意味を持ちながら共存可能な普遍性を模索する仕組みであり、「世界を同じものにする」ことではなく、異なる文脈の中で「共に生きるための橋をかける」ことを目指す。

やや小難し言い回しだが「文脈化された普遍性(contextual universality)」[35]が重要になり、そこでは、一見矛盾するような「普遍性(universality)」と「文脈依存性(contextuality)」の統合が、SDGsが内包している矛盾を止揚(aufheben)する鍵となる。

すでにその試みも実績もある。たとえば「SDGs目標 13:気候変動対策」は、先進国と途上国で責任の解釈が異なるが、それを調整・交渉しながら合意を模索する営み自体がいままで行われてきた。その結果、多くの画期的な成果も多々生み出されてきた。これがSDGsのプラグマティックな実践の軌跡である。過去の気候変動への国際的取り組みの試行錯誤の中ですでに成果が出ている。

SDGsの「一致団結方式」との矛盾を克服することで、多様な価値観・制度・文化が併存しながらも、固定的な対立ではなく、相互作用や交渉を通じて柔軟に共存・共進化する構想を目指すことが肝要である。これを、専門家は「動的多元主義(dynamic pluralism)」[36]と呼んでいる。

実は、その流儀は、西洋的でなく、本質的にはアジア的である。こうした「相互作用や交渉を通じて柔軟に共存・共進化する構想」は、西洋とアジアの哲学的・文化的伝統の中で異なる意味づけを持ちつつも、特にアジア的価値観や思想体系において強く根づいているとも考えられよう。

アジアの多くの思想体系、特に東アジアにおける儒教、仏教、道教は、個と個を切り離さず、関係性や全体性(Holism)[37]を重視している。これは、相互作用や調和の中にこそ秩序が生まれるという考え方であり、対立ではなく共存と共進化を是とする文化的基盤を形成している。

やや開き直った言い方にはなるが、そもそも、SDGsは、当初から完璧な完成形ではない。常に改良と改善が必要であり、進化し続けている。

「無主のGゼロ世界」におけるSDGsの地域化・文脈化・多極的再解釈は、SDGsの「固定的普遍主義」とは確かに矛盾する可能性を持つ。しかし、SDGsを、さらに現実的な視座から、対話・交渉・実践の中で形成されていく柔軟な共通原理や価値の共有を目指すことは可能であろうし、それこそ、「ポストG7的世界秩序」であり「脱西洋思想」への適応であり進化でもあると考えることもできる。これは、やや専門的な言い方であるが、交渉・翻訳・対話によって形成される「プロセス的普遍性(procedural universality)」と捉えることもできる。「プロセス的普遍性」とは、一枚岩の静的な“絶対的普遍性”ではなく、対話・交渉・実践の中で形成されていく柔軟な“共通原理”や“価値の共有”を指す概念である。これは、グローバルな価値(人権・持続可能性・正義など)をめぐる議論において、異なる立場や文化の間で共通基盤を模索する際の方法論的アプローチとして注目されている。

「SDGs 2.0」の設計作業の中には、「情報の非対称性問題」等、確かに矛盾が潜在的には存在する。これは、SDGsが内包してきた古くて新しい本源的な問題である。

しかし、むしろ現実的に、この矛盾を、変容を前提とした進化的再解釈として止揚することは可能であろう。

前述した5つのアプローチも「情報の非対称性問題」の「解法」として有効で、「透明性と情報開示の制度化」「技術とAIによる情報格差の是正」「信頼性のある仲介主体の強化」「包摂的ガバナンスとローカル・ナレッジの活用」「多元的統治の実践」等のアプローチを工夫しながら試みることで、「情報の非対称性問題」も解決し、より実効性のある弾力的な「SDGs 2.0」が誕生することは可能であろう。

「SDGs 2.0」は、単なる「持続可能性の目標」の更新ではない。「持続不可能性をもたらしている既存の構造を変革するための目標(Transformative Justice Goals)」となることが求められている。

こうした観点から、先行研究等を参考に、「SDGs 2.0」の設計で検討されるべき課題として、未来志向的な観点から、以下5点の検討課題を挙げておきたい。

<「SDGs 2.0」の設計における検討課題>[38]

●統合性と交差性の強化

気候正義、ジェンダーと気候変動等の未解決課題対応を念頭に、環境、ジェンダー、紛争等の目標を相互連関的に捉る統合性と交差性が強化(Integrated & Intersectional)された新しい枠組みの検討が必要である。

●ポスト成長とウェルビーイング指標への転換[39]

経済成長中心のSDG8への批判を踏まえ、「脱成長(degrowth)」「ドーナツ経済学」「ウェルビーイング経済」などの考え方が組み込まれる。国連事務総長の「新たな社会契約」構想や「未来のためのサミット(Summit of the Future)」もこれを示唆している。

●ガバナンスと実施メカニズムの強化

現行SDGsは任意の自発的取り組み(voluntary-based)だが、「SDGs2.0」ではより拘束力のある枠組みや、市民監視メカニズムの強化が議論されている。また、グローバル・サウス諸国は「実効性ある資金メカニズム」を強く求めている。

●先住民知・地域知の統合

現行SDGsでは周辺化されてきた先住民の知、土着の知、脱植民地化的視点の統合が注目されている。「地球中心の価値観(Earth-centered values)」や「生命の権利(Rights of Nature)」の導入などの検討が必要。

●地政学と戦争・平和目標の強化[40]

SDGs16(平和と正義)が脆弱な目標であったという反省があり、ウクライナ戦争やガザ侵攻を契機に、「平和構築」や「軍縮」、「軍事費削減」、「気候と安全保障の連関」などが焦点になる。

もはや、歴史は後戻りできないことは明らかである。

時代と言う車は前方にしか進めない。

明かなことは、トランプがすでに「パンドーラーの箱」を乱暴にこじ開けてしまったことである。もはや、「覆水盆に返らず」である。待ったなしである。事態は切迫しているのである。

しかし、されとて、焦燥感に駆られて途方に暮れ、絶望や悲観することは、早計である。なぜなら、その「パンドーラーの箱」の底には、「希望」があるからである。そして、SDGsという「希望」のレシピがあるからである。

いまこそ、人類はSDGsの原点に回帰する時にある。

そして、眼前には、新たな「SDGs 2.0」が誕生する可能性の光が目えてきている。

今、人類にとって必要なものは、「世界は好い方向に向かおうとする合意がある」という「ナラティブ」である。その「ナラティブ」が「SDGs」である。その重要性と必然性は、決して色あせない。

昔、航海士は、天空に輝く「北極星」を観ながら、自分の現在地を確認しながら、迷うことなく航路を定め、航行を続けることができた。

来るべき「無主のGゼロ世界」には、海図がない。羅針盤もない。

人類は、その五里霧中を、「海図なき航海」を、未来に向かって、航行してゆかねばならない。

その「海図なき航海」にこぎ出でる現代人にとっての「北極星」が「SDGs」である。

SDGsの期限2030年まであと5年。

人類の命運を左右する重要な「SDGs 2.0」の設計作業に、もはや、あまり時間的猶予はない。

5年後に、我々の船は、「未来」に向かって出向する。待ったなしである。

ゆっくり急がねばならない。

(end of documents)

[35] 「文脈化された普遍性(contextual universality)」とは、文化・歴史・社会的文脈の多様性を尊重しつつも、ある程度の共通性や普遍性を見出そうとする概念。これは、グローバルな価値(人権、正義、環境保護など)を押し付けることなく、異なる文脈の中でローカルな意味を持ちながら共存可能な普遍性を模索する考え方。それは、「世界を同じものにする」ことではなく、異なる文脈の中で「共に生きるための橋をかける」ことを目指す。

[36] 「動的多元主義(dynamic pluralism)」とは、多様な価値観・制度・文化が併存しながらも、固定的な対立ではなく、相互作用や交渉を通じて柔軟に共存・共進化する構想を指す。特に国際関係論やグローバルガバナンス、持続可能性の文脈で注目される概念である。

[37] 「ホリズム(Holism)」とは、全体は部分の総和以上のものであり、全体を部分に還元することはできないという考え方。部分を個別に理解するだけでは、全体のシステムや現象を理解することはできないとする。

[38] UN (2025)” Advancing sustainable development by 2030 and beyond”(21 February 2025; Department of Economic and Social Affairs)https://www.un.org/en/desa/advancing-sustainable-development-2030-and-beyond, Sustainable Development Solutions Network(2025) “Sustainable Development Report 2024” https://www.unsdsn.org/resources/the-sustainable-development-report-2024/?gad_source=1&gad_campaignid=13253704546&gbraid=0AAAAABdu6wykgg7Sb_gzJaYwt5MOj1xFz&gclid=Cj0KCQjwss3DBhC3ARIsALdgYxNMuQC6J53WXa55Q84vgYBSiy6KMCk1Z1wn0kSPFP9on8XyCpnA8McaAoXSEALw_wcB

[39] Kate Raworth(2017)”Doughnut Economics” https://www.kateraworth.com/doughnut/

[40] Sachs, J. et al. (2022) “SDG Index and Dashboards Report” Sustainable Development Solutions Network ;SDSN). https://dashboards.sdgindex.org/chapters/part-2-the-sdg-index-and-dashboards