グローバルでも、日々の暮らしにおいても激動する食の課題。その解決に対してアサヒグループが培ったバイオテクノロジーの力で事業を展開するアサヒバイオサイクル株式会社。代表取締役社長である千林紀子氏にインタビューし、農作物の生産地図が世界的に急速に塗り替えられる現状への取り組みや今後の展望を伺った。

グローバルなステージで活用されるアサヒバイオサイクルの製品

──農林水産省・外務省が主導する「ブラジルの劣化牧野回復モデル実証調査」に参画されています。こういった調査へ参画となった経緯を教えてください。また、今後調査参画では、劣化牧野回復でどういったことが期待されるでしょうか。

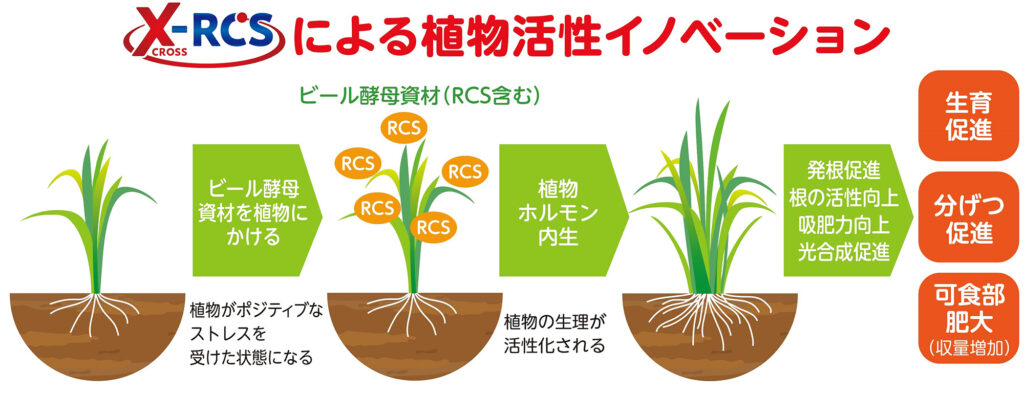

千林:ブラジルは畜産業においては、鶏肉などを含めて世界トップの畜種が多くあります。このプロジェクトは5月以降にスタートしますが、弊社は以前からブラジルで枯草菌由来の飼料添加物「カルスポリン」を展開してきました。今回の参画はそういった既存事業と始動したプロジェクトが合流するような形になります。「カルスポリン」は、プロバイオティクスという家畜の腸内環境を整える役割を果たしています。これを飼料に適量添加し家畜に給与すると、腸内の有用菌が増加し、腸内菌叢が最適化します。これによって「増体の促進」「飼料要求率の改善」が期待でき、生産性の向上につながります。そして、その結果、飼料穀物栽培の適正化が図られます。ブラジルではアマゾンの樹木を切り崩して畑地にするなど、それが劣化牧野を生み出す要因の1つにもなっているようです。「カルスポリン」の使用などによってそれらが抑えられ、環境保全につながっていくことを目指します。「カルスポリン」に加えて、弊社の微生物由来の堆肥化促進剤は土壌改良に有効であり、現地では土壌改良剤として使われています。また、ビール酵母細胞壁由来の農業資材は土壌改良に加え、植物の根張りを促進することで土の中から効率的に養分を吸い上げることができるため、悪環境下における安定した農作物の生産や品質の向上につながると考えます。

──今後、グローバル・サウスにおける食料自給率を向上させていくために御社が今、注力しているのは、どのような研究開発でしょうか。

千林:地球全体が気候変動によって干ばつなどに陥りやすい状況になっており、農作物の生産地図が世界的に変わろうとしていますが、特にグローバル・サウスは影響を受けやすくなっています。そのような状況下で弊社の農業資材が貢献できると考えています。中でもビール酵母細胞壁由来の農業資材は根張りを促進することで土壌からの養分の吸い上げを強くし、水の使用を最小限に抑えた節水型乾田直播栽培での米作りで活用されており、GHG対策にもつながっています。

──農林水産省が主導する「グローバル・サウスにおける食料自給率向上のための節水型乾田直播栽培プロジェクト」に参画し、2月上旬にケニアのムエア地区160㎡で米の試験栽培を開始し、6月頃に収穫を目指しています。今、どのような想いで見守っていますか。

千林:6月に収穫の見込みですが、質の高いお米ができればと思っています。アフリカは米の大消費地であり、世界で流通している米の約3割を輸入していますが、昨年は大輸出地であるインドが異常気象で、コメの生産量が減り、一部のコメの輸出を禁止したこと等の影響を大きく受けました。現在インドは輸出を再開しておりますが、米を消費するアフリカ諸国では自国での生産を増やしていくことが急務です。気候変動の影響を受けやすいエリアであることや、土地も日本とちがうなど多くの課題がありますが今後も自給率の向上をサポートしていきたいと考えております。

ビール酵母細胞壁由来の農業資材が国内のGHG削減対策や米不足対策に貢献

──この3月には第20回日本LCA学会研究発表会でビール酵母細胞壁由来の農業資材を用いる節水型乾田直播栽培においてGHG排出量を約65%削減できることが示されました。さらに同じ節水型乾田直播栽培でも、ビール酵母細胞壁由来の農業資材を活用した場合は、活用しなかった場合に比べて、米の収量が大きく向上することも確認されました。反響はいかがだったでしょうか。

千林:陸稲や乾田直播栽培にするとメタンガスの排出が大幅に減る一方、一酸化二窒素(N2O)は排出されるのでトータルでのGHG排出削減データが必要であるということで、弊社が参画している農水省の「国内産輸出用米などの栽培技術のマニュアル化及び輸出可能性の検討・調査プロジェクト」では、エビデンスを取ることを徹底し、定量的にLCA(ライフサイクルアセスメント)で総合的なGHGを測定してきました。今回のGHG排出量を約65%削減という数値は、メタンガスが削減でき、なおかつ一酸化二窒素を相殺し、トータルでどれだけGHG排出を減らせたかというデータであり、また収量も慣行栽培と同等を確保できたことを証明しました。また、品質・美味しさについても水稲種のブランド米と遜色ないという報告を外部の調査団体からいただきました。反響という点では、2027年3月から一定の規模のプライム上場企業にScope 3の開示を求められる見込みであり、米を原料として使う食品は、その調達がScope 3に当たるため、早速、加工食品関連の上場企業に注目していただいています。

──海外での食料自給率不足だけではなく、現在、国内では米不足も深刻となっています。そこで節水型乾田直播栽培の拡大も昨年以上に待ち望まれると思いますが、現在、国内でのビール酵母細胞壁由来の農業資材の利用状況はいかがでしょうか。

千林:水田での米栽培はまず灌漑施設が必要なため、水田を前提すると米栽培を新しく始めるのはハードルが高い状態です。また、地震や水害などの発生が多い日本では、災害時に灌漑施設が使用できなくなるリスクも高くなっています。ビール酵母細胞壁由来の農業資材を用いた節水型乾田直播栽培が普及すれば、米栽培に対する工数が半分になり、さらに機械化もしやすいため、新規の農業法人や若い世代が参入しやすくなります。また今までは畑作を行っていた農家も、その輪作体系に米を入れることができ、自給率底上げにつながると考えています。2027年度から、農林水産省は米づくりに対する助成金制度を大きく見直されますが、それは水田に限定しない米づくり全般が対象となることも追い風になるのではないでしょうか。節水型乾田直播栽培が米作りの新たな選択肢に加わることを、応援してきたいと思っています。

様々な社会課題に対し、現場と研究開発の動的なスパイラルで挑む

──激動する世界情勢の中で今後、世界の食料事情も変化していくと考えられます。その中で御社が果たすべき役割はどのようなところにあるとお考えでしょうか。

千林:弊社は食の生産者の皆様が求めているものを「見える化」し、また、生産課題に対するソリューションをプラットホーム化して御提供する、“ソリューションプロバイダー”となることが「ありたい姿」となっております。研究開発を担う技術者が常に生産の現場に足を運び、様々なお困りごとの解決に取り組んできました。生産現場と研究開発がアジャイルにつながり、動的なスパイラルモデルを形成しているのが弊社です。そして、そこには長年蓄積してきた研究と実証データが重要な役割を果たしています。たとえば酵母細胞壁の研究は20年超の実績があり、その間に多くの特許技術の出願・登録を行っておりますが、昨年ようやく酵母細胞壁農業資材の“作用メカニズム”そのものの解明がなされてきております。“作用メカニズム“の解明に迫ることで、その使用法についても飛躍的な成果を得ることができています。弊社のビジネスは食の川上に位置しており、今、世界が抱える食料問題、資源問題、環境問題に対するソリューションを展開し、製品やサービスの開発力とスピードを高めていくことが使命であり、その結果として、“ソリューションプロバイダー”の役割を担うことが可能となります。そのために弊社ができることは、これまでと同じように現場と研究開発との中で行ってきた“走りながらソリューションを提供していく” スパイラルを今後も加速し、進化させていくことだと考えています。