「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。」(鴨長明の『方丈記』)

「驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。」(平家物語)

1. 国家の栄枯盛衰興亡史

先日2025年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻から3年が経過した。

その晩、欧州各地でウクライナへの連帯を示す集会が行われた。ウクライナからの避難民らが停戦を望みつつも、ロシア寄りのトランプ米大統領への不満を表明。「ウクライナ抜きの和平交渉はあり得ない」「欧州の支援が必要だ」と訴えた。避難民120万人以上が暮らすドイツでも、ベルリンの観光名所ブランデンブルク門の前に千人以上が集まり「ウクライナに平和を」と書かれたプラカードを掲げた。

こうした中、たまたま、含蓄に富んだ動画を見た。たった1分で、人類史上の有史来の国家の栄枯盛衰の興亡史として示した動画「The Entire History of the World 」[1]である。これはよくできている。(拙稿の以下脚注にURLを添付しているので、ご関心がおありの諸氏は、よろしかったらご高覧願いたい。)

この動画を見ていると、イギリスの歴史学者Norman Davies(1939-)[2]の名言「All states and nations, however great, bloom for a season and are replaced.(あらゆる国や国民はどんなに偉大であろうとも、ある季節で咲き誇り、そして入れ替わっていくものだ)」を思い出す。

また、米国の政治学者で、長らく国防長官諮問委員を務めたハーバード大学ケネディ行政大学院の初代院長グレアム・アリソン(Graham T. Allison)[3]は、覇権国家に触れ、「勢力圏とは、他人が服従することを求めるか、支配的影響を行使できる空間だ」とも喝破している。

有史来、覇権国家と、その地位を脅かす台頭する新興国家とが、戦争が不可避な状態にまで衝突してきた史実が何度も性懲りもなく繰り返されてきたことが、この動画で一目瞭然である。

冷戦後の世界では、しばらくの期間、「新世界秩序(New World Order:NWO)」の夢が「正夢」であった。ルールに基づいた「法の支配(Rule of Law)」が弱肉強食のパワー・ポリティクスが支配する「ジャングルの掟(Law of the Jungle)」に取って代わった。一時期は、国連安全保障理事会決議に基づいた集団安全保障が機能したことで、新しい時代にふさわしい国際関係の在り方である「法の支配」が実現したと受け止められていた。

フランシス・ヨシヒロ・フクヤマ(Francis Yoshihiro Fukuyama)[4]は、いまから36年前の1989年にナショナル・インタレストに、かの論文『歴史の終わり(The End of History and the Last Man)』を発表し、「リベラルな民主主義国」が「人類の統治の最終の形」だとして「歴史の終わり」を論じた。そして、国際社会において民主主義と自由経済が最終的に勝利し、それからは社会制度の発展が終結し、社会の平和と自由と安定を無期限に維持する時代の到来を語った。しかし、あれから40年近くの月日が経過し、いまや、リベラルな民主主義国が危機的状況に直面している[5]。近年、リベラリズムが後退している[6]。フクヤマは、2023年に書いた近著『リベラリズムへの不満(Liberalism and Its Discontents)』で、「近年最も激しく攻撃されているのは、民主主義ではなく、リベラリズム である。そして、その原因は間違った方向に発展したリベラリズム自体にある」と論じた。1970年代後半に始まった経済的自由主義は、現在ではネオリベラリズム(新自由主義)へ発展した。この新自由主義は、経済格差を劇的なまでに拡大した。そして壊滅的な金融危機をもたらし、世界中の多くの国々で、富裕層ではなく一般の人々をひどく痛めつけた。この格差こそが、リベラリズムとそれに結びつく資本主義システムを批判する進歩派の主張の核心になった。リベラリズムの制度化されたルールは、すべての人の権利を保護する。そこには富や権力を手放したくない既存のエリートの権利も含まれるため、排除された人々のために社会的正義を実現しようとする際に障害となった。リベラリズムは市場経済のイデオロギー的基盤であり、それゆえに資本主義がもたらす格差に関係していると考える人がリベラリズムを批判した。また、保守派は、エリートたちがメディア、大学、裁判所、行政などを支配しており、非民主的な手段を使って政策を推進していると感じ、リベラリズムを批判した。かくして、右派・左派を問わず、リベラリズムを根本から別の制度に置き換えるよう求める声が出るようになった[7]。そして、「法の支配」から「ジャングルの掟」への逆戻しが起こり、「世界が1つになる」という夢は崩れ、大国間の対立が浮上し、「大国ナショナリズムの再燃」が広がり、その結果、いまや、「新世界秩序」の基盤自体が揺らぎつつある。

ジョン・J・ミアシャイマー(John Joseph Mearsheimer)[8]は、2017年の『新装完全版 大国政治の悲劇(The Tragedy of Great Power Politics)』の中で、こう喝破している。

「暴力のサイクルは、新世紀に入っても当分の間続くであろう。国際システムを構成する大国(great powers)は互いを恐れ合い、その結果としてパワー(power:権力、影響力)を求めて争うため、平和の望みが実現されることはおそらくない。大国の究極の目標は、他の大国よりも支配的な立場を得ることにあり、支配力を得ることは自国の生き残りを保証するための、最も有功な手段だからだ。「強さ」は安全を保証してくれる。そして「最高の強さ」は「最高の安全」を保証するのだ。このような誘惑に常にさらされている国家は、他国よりもより有利になろうとして競争するため、最終的には利害をめぐって衝突する運命にある。」

ミアシャイマーは、リアリズムは世界の動きについて重要な示唆を与え続けるものであるとして、「攻撃的現実主義」(Offensive Realism)の視座から、冷戦の終わりは、大国間戦争が存在せず、バランス・オブ・パワーのような概念が意味を失い、新しい時代の始まりだと広く信じられていた国際政治の将来についてかなり楽観的だった時代の国際関係についての希望的な見方に挑戦し、世界はまだ危険な場所のままであることを論じた。そして、「すべての大国にとっての究極の目標は、世界のある一定の地域を支配し、他の大国が自分以外の地域で覇権国にならないようにすることだ。」と喝破した[9]。

いまや、中国は、南シナ海や東シナ海で、自国の制海権の確立を試み、「一帯一路」構想の推進によってユーラシア大陸のハートランド(Heartland)[10]を支配しようとしている。また、ロシアはクリミア半島やウクライナ東部地域を占領し、いまやトランプを巻き込んで「一方的な力による国境の変更」を正当化しようとしている。そして、中国とロシアという2つの大陸国家が提携を深める中、いままでEUや日本等のリベラルな民主主義勢力のリーダーであった米国では、こともあろうかトランプがロシアのプーチンに異常接近している。まさに「法の支配」から「ジャングルの掟」への逆戻しが起こり、地政学の有用性が再浮上し、いまや、新しい地政学的な再考が求められている。

[1] Brilliant Maps (2025)” Watch The Entire History of the World Every Year In Just 60 Seconds” https://www.youtube.com/watch?v=l7ouIIRdaak&t=1s

[2] ノーマン・デイヴィス(Norman Davies)、イギリスの歴史学者。専門はヨーロッパ史、ポーランド史、イギリス史。特にポーランド史の大家として知られる。「アイルズ 西の島の歴史」「ワルシャワ蜂起1944(上)(下)」ほか数点の著書が、邦訳で出版されている。

[3] グレアム・アリソン(Graham T. Allison)、ハーバード大学ケネディ行政大学院の初代院長。現在は同大学ベルファー科学・国際問題研究センター所長。ダグラス・ディロン記念講座教授も務める。第一期クリントン政権の政策担当国防次官補として、対ロシア(旧ソビエト)政策を担当した。専門は、対外政策論、核戦略論。著書『米中戦争前夜』は日本でも話題になった。

[4] フランシス・ヨシヒロ・フクヤマ(Francis Yoshihiro Fukuyama)。1952年生まれ。アラン・ブルームやサミュエル・ハンティントンに師事。ランド研究所や米国務省などを経てスタンフォード大学シニア・フェロー兼特別招聘教授。ベルリンの壁崩壊直前に発表された論文「歴史の終わり?」で注目を浴びる。主著に『歴史の終わり』、『政治の起源』、『政治の衰退』など。

[5] 既存のリベラルな民主主義国では、リベラルな制度が直接的な攻撃にさらされている。ハンガリーのビクトル・オルバン、ポーランドのヤロスワフ・カチンスキー、ブラジルのジャイル・ボルソナロ、トルコのレジェップ・タイップ・エルドアン、そしてアメリカのドナルド・トランプといった政治指導者たちは、いずれも合法的に選出されており、選挙で信任を得たことを口実にして、手はじめにリベラルな制度を攻撃している。攻撃される制度には、裁判所などの司法制度、中立的な官僚組織、独立したメディア、その他の「チェック・アンド・バランス(抑制均衡)」の制度の下で行政権を制限する諸組織が含まれる。オルバンは、裁判所に自分の支持者を判事として送り込み、ハンガリーのメディアの大半を自分の味方の支配下に置くことに成功した。トランプによる司法省、情報機関、裁判所、主流メディアなどの組織を弱体化させる試みも狙いは同じである。また、リベラリズムは、右派のポピュリストからだけでなく、新たに出てきた進歩的な左派からも挑戦を受けている。

[6] 米人権団体フリーダムハウスによると、世界中の政治的権利と市民的自由は、1974年から2000年代初頭までの30数年間に改善したが、2021年までの15年間は一貫して悪化しており、民主主義の後退とか不況とさえ呼ばれている。

[7] フクヤマは、「リベラリズムに対する左右からの脅威は、非対称である。右からの脅威はより直接的で政治的だ。左からの脅威は主に文化的なものであり、ゆっくりと作用してくる。どちらも、リベラリズムに対する不満が原動力となっている。それは、リベラリズムの思想的本質とは関係がない。むしろ、ある種の健全なリベラリズムの考え方が、解釈によって極端なものへと押しやられてしまったことによる不満である。」と論じる

[8] ジョン・ジョゼフ・ミアシャイマー(John Joseph Mearsheimer)、1947年12月4日 – 、米国の国際政治学者、空軍軍人。シカゴ大学教授。国家が他国に対してパワーの拡大を試みる行為主体だと想定して安全保障を研究する攻撃的現実主義(オフェンシブ・リアリズム)の代表的論者。

[9] ミアシャイマーは、「大国は世界権力(Word Power)の分け前を常に最大化しようと行動する」ことを強調した。そして、中でも特に強力な大国(潜在覇権国 ポテンシャル・ヘジェモン)を含む「多極システム」では、戦争の起こる傾向が強まる、としている。ちなみに「大国」になるために国家が必要とする三つのパワーの要素は、①人口の多さ、②軍事力、③経済力。だとした。ミアシャイマーに拠れば、それはイデオロギーや伝統や文化などではなく、国際システムの「構造」(structure)に原因があると指摘する。国際システムには、国家を互いに恐れさせる要因が三つあるとしている。1 世界の国々の上に存在し、全世界の安全を守ってくれる中心的な権威が存在しない。2 どの国家もある程度の攻撃的な軍事力を持っている。3 国家は互いがそれぞれ何を考え何をしようとしているかを完全には把握できない。これらの要因により、すべての国家は決して拭い去ることのできない恐怖心を持つのであり、自分たちが他国よりも国力を上げれば「自国の生き残り」の確立を高くすることができると考えると指摘する。そして、この自国の存続の確率を一番確実に高めてくれるのが、覇権国(ヘジェモン)になること。他の国々は、これほどまでに強力な国に対しては、深刻な脅威を与えることができなくなるからだとしている。しかし、どの大国も太平洋や大西洋などの海によって軍隊の機動力を低下させる―地理的な事情―から世界覇権を達成することはできない、とミアシャイマーは指摘する。そして、「国家が自国の生き残りを確実にしようとするならば、侵略的な行動に出なければならない」ということになる。大国が侵略的な行動をするのは、彼らが元々そうしたいと願っているわけでもなく、彼らの内側に「支配したい」という欲求があるからでもない。本当の理由は、大国が自国の生き残りを確実にするためにより多くのパワーを求めざるを得ない、という事情になるのだ」

[10] ハートランド(Heartland)は、ユーラシア大陸の中核地域・中軸地帯(Pivot Area)を意味する。ハルフォード・マッキンダーが1919年に発表した著書『デモクラシーの理想と現実』の中で登場した。マッキンダーは20世紀初頭の世界情勢をとらえ、これからはランドパワーの時代と唱えた。とりわけ、それまでの世界の歴史が海軍大国(海洋国家)優位であったのに対し、鉄道の整備などにより大陸国家の移動や物資の輸送などが容易となったことで、ハートランドを支配する勢力による脅威が増しているとし、海洋国家同士の連携を主張した。

2. 「トゥキュディデスの罠(Thucydides Trap)」の含意

現下の国際情勢を一言で表現できる言葉は、米国の政治学者グレアム・アリソンが唱えた「トゥキュディデスの罠(Thucydides Trap)」[11]である。古代アテナイの歴史家トゥキュディデスにちなむ言葉で、従来の覇権国家と台頭する新興国家が、戦争が不可避な状態にまで衝突する現象を指す。

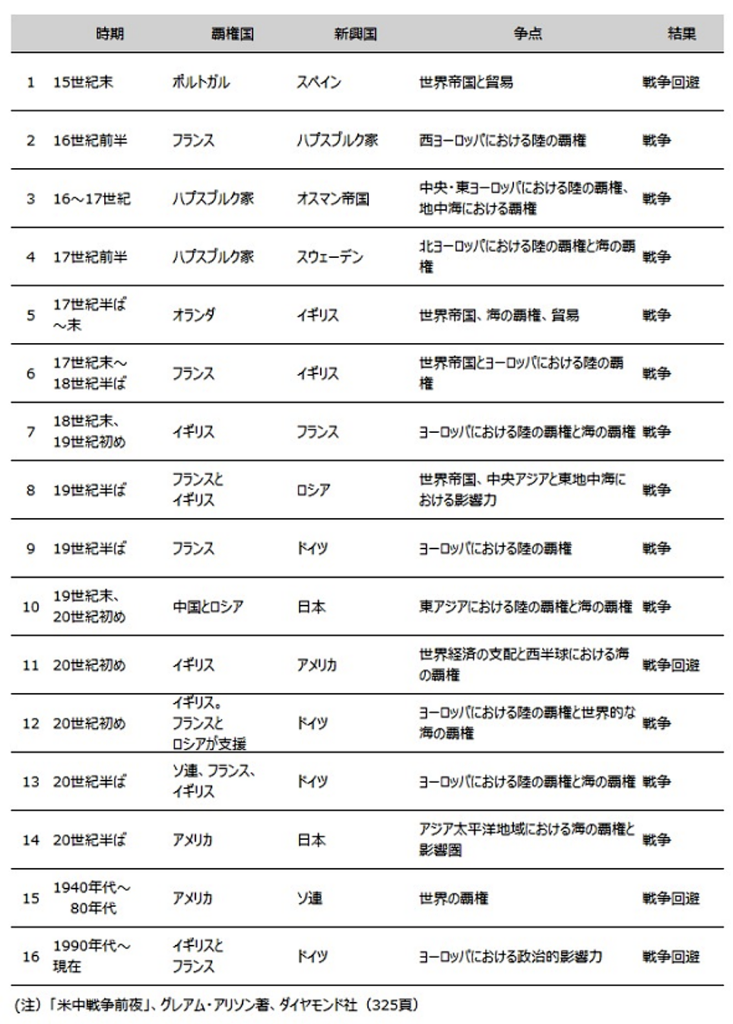

過去500年のうち、新興国家が覇権国家を脅かす「トゥキュディデスの罠」の状況が16回発生した。その16回の内12回が最終的に戦争に至った。悲しいかなこれが現実だった[12]。

以下の【図1】は、「トゥキュディデスの罠」の16の過去事例を示している。戦争を伴う形で覇権交代が実現されるケースは多いことを示す証左である。

(出所)グレアム・アリソン(2017)『米中戦争前夜』、木内登英(2022)「米中首脳会談とトゥキディデスの罠」

この図の14番目に掲げた当事国は日本である。20世紀に日本が台頭した際の日露戦争、太平洋戦争も「トゥキュディデスの罠」の過去事例の1つである。日本にとっても「トゥキュディデスの罠」は、「対岸の火事」ではないのである。今後、万が一米中衝突となれば最も大きな打撃を受けるのは、米国の同盟国である日本である。日本にとり「トゥキディデスの罠」を回避することは必須である。

いみじくも、かつて「力の均衡」をモデルに米国外交を導いた米国国務長官を務めた国際政治学者のヘンリー・キッシンジャー(Henry Alfred Kissinger)は、すでに30年近く前の1996年に「トゥキディデスの罠は、最近の雑音やニュースを見通して米中関係の根底にある力学を見ることができる最も適したレンズである」と喝破していた。ヤルタ体制崩壊で冷戦が終結した以降、いままで我が世の春を謳歌し、世界を牛耳ってきて米国が、いよいよ世界を牛耳ることができなくなってきた断末魔にある。米国覇権を担保してきた経済や軍事力等々の圧倒的優位性が着実に崩壊してきている[13]。そして、いま、ここにきて、このタイミングであのトランプ大統領の登場である。ここにトランプが登場したことには歴史的必然性があると揶揄を込めて説く専門家すらいる。現に当事国である中国の習近平はこの「トゥキュディデスの罠」に言及し、「トゥキディデスの罠を避けるために、われわれ全員が協力する必要がある」と警告している。中国が平和的台頭を望んでいることは確かである[14]。

かつて、ウィンストン・チャーチル(Sir Winston Churchill)は「過去を遠くまで振り返ることができれば、未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう」と喝破したが、残念ながら、有史来、チャーチルの期待に応えることができた政治家はいなかった。過去を遠くまで振り返ることができ、未来もそれだけ遠くまで見渡せることができた有能有意な政治家は登場してこなかったのである。多くの専門家は、第1次世界大戦後も第2次世界大戦後にも「トゥキュディデスの罠」教訓があったのにかかわらずその再発防止に失敗していると分析している。そして、異口同音に、近未来現実として、第3次世界大戦への発展可能性について、米中間で本当に大規模な戦争が起き核戦争に発展するリスクがあるのではないかと懸念を表明している。全くの杞憂ではなかろう。すべての国の外交の基礎は国益である。「トゥキュディデスの罠」も、もとはと言えば国益が動機となっている。外交を含む政治行動は、国益、つまり国民の安全、自由、繁栄、そして文化・伝統、さらにはアイデンティティを守るためである。日本は、かつて戦前は、アジアにおける極となろうとして大陸への膨張を企て、失敗し、手痛いリスクとコストを被った。そこから日本の戦後が始まった。そして米国の核の傘の下で奇跡的な経済発展を遂げ、安全と繁栄を確保してきた。日本は、動かさざる所与の与件として、西に中国、北朝鮮、北にロシア、東に米国と言う地政学的な位置にある。国際関係には、常に地政学的な要素がある。かような国際情勢の緊張感の加速を背景に、日本は、北朝鮮の脅威と中国の膨張に対して、安全保障政策強化に注力してきている。「トゥキュディデスの罠」の回避は、日本にとっても重要命題なのである。

1回目のドイツ駐在時代のことであったが、いまから36年前の1989年11月9日に、まさにそのドイツでベルリンの壁が崩壊した。その衝撃は一気に世界中を駆け巡った。そしてヤルタ体制が崩壊し、冷戦が終結した。冷戦終結以降、世界中のほとんどの人々は、米国一極構造の世界が続くだろうと期待していた。しかし構造的転換が起こり、新興国が短期間のうち大きく成長し台頭した。

そして、いま、世界平和を担保してきてくれた米国が揺らぎ始めている。かつて冷戦終結時、全世界が事実上の米国の勢力圏になった。強者米国は、自分の意思を押し付け、世界の他の国は米国の規則にしたがって行動することを強いられた。さもなければ、壊滅的な制裁から完全な政権交代に至るまで莫大な代償に直面した。今、その米国一強時代が終焉しつつある。EUも今回のウクライナ戦争に対する距離を置き始めたトランプのスタンスに鑑み、NATOの問題も含めて、過度の米国依存からの脱却の道を模索し始めている。それは、日本にとっても対岸の火事ではない。

米国トランプの「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン;以下MAGAと略称」は、習近平中国国家主席の夢「メイク・チャイナ・グレート・アゲイン;以下MCGA(中国の偉大な復興)と略称」とは、二律背反関係にあり、互いに相容れず、共存は不可能であると考える人々が多い。中国がMCGAを実現すると、米国人は当然、自分たちのものだと思っていた地位や大権をなくして、特に「アメリカの世紀」の後を中国が侵害することは避けられない。これを米国トランプは断じて容認したくない。米国が自分たちの空間だと思っていた場所に中国がどんどん進出してきていると感じると、米国は警戒感を強めて、押し返そうとする。まさに、「トゥキディデスの罠」なのである。

中国は「中国には中国型の民主主義がある」と主張している。米国を筆頭に西側先進諸国が、自由と民主主義という自分達が共有してきた価値観を、人類の普遍的な価値だとして、一方的かつ独善的に中国に受け入れさせようとすれば、双方の対立は強まっていくばかりであろう。

それでは、はたして、いまの米国トランプと中国習近平は、この「トゥキディデスの罠」を回避できるのであろうか。もし米中の指導者がいつものような国政術に甘んじるならば、歴史を繰り返すことになる。そうすると、戦争が起こる可能性がある。第3次世界大戦すら起こる危険性がある。しかし、戦争の結果がいかに悲惨かということを米中のみならず我々が認識し、そうした対立状態がいかに幾度となく戦争に行き着いたかを理解していれば、戦略者や政治指導者は歴史の常を乗り越えた先人の例に倣うことができるであろう。

1つ明らかなことがある。万が一、米中共に「トゥキディデスの罠」の教訓を生かせず、最終的に本格的な核戦争が発生してしまったら、米国も中国も日本もロシアもすべて地図上から消えてしまうことになるということである。もはや、グリーンランドを米国領にするとかメキシコ湾をアメリカ湾に改名するどころの話でないのである。はたして、「トゥキディデスの罠」の教訓を生かすべき喫緊の課題であるウクライナ戦争とガザ戦争の帰趨はどうなるのであろうか。しかし、いまは、まだその先の人類史のシナリオは描かれてはいないが、まだ、チャンスは残されている。

いまなら「トゥキディデスの罠」の教訓を生かし、悍ましい第3次世界大戦への道は回避できる。その可能性は、まだいまなら、確かにある。

[11] 「トゥキュディデスの罠(Thucydides Trap)」とは、古代アテナイの歴史家トゥキュディデスにちなむ言葉で、従来の覇権国家と台頭する新興国家が、戦争が不可避な状態にまで衝突する現象を指す。アメリカ合衆国の政治学者グレアム・アリソンが作った造語である。国際社会のトップにいる国はその地位を守るため現状維持を望み、台頭する国はトップにいる国に潰されることを懸念し、既存の国際ルールを自分に都合が良いように変えようとするパワー・ゲームの中で、軍事的な争いに発展しがちな現象を指す。紀元前431年にアテネとスパルタの間でペロポネソス戦争が勃発したのは、スパルタがアテネの勢力拡大を恐れていたからであるという、古代アテネの歴史家であり軍事将軍であったトゥキュディデスの示唆に由来する。しかし、この研究はかなりの批判を浴びており、トゥキュディデスの罠の概念の価値、特に米国と中国の間の潜在的な軍事衝突に関連するものについての学者の意見は分かれたままである。Graham T. Allison (2017)Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, (Houghton Mifflin Harcour, 2017).

[12] 20世紀に日本が台頭した際の日露戦争、太平洋戦争などもこれにあたるという。他方、戦争を回避できた事例でも、覇権国が国際システムやルールの改変などの大きな代償を強いられたとされる。台湾有事は、日本の安全保障を取り巻く環境を一気に緊迫させるとともに経済的にも甚大な打撃となる。台湾有事によって台湾と日本との間の貿易が途絶えてしまうと、それは日本のGDPを1.4%下落させる計算となる中国を含むアジア地域全体との貿易に影響が及ぶ場合には、その打撃は文字通り測りがたいものとなる。意図しない形で台湾を舞台に軍事衝突が生じることを回避することは、日本にとっても重要な国益となるはずだ。(出所)木内登英(2022)「 台湾有事の経済損失試算:国内GDP1.4%下落 」(2022年8月4日)。

[13] 2023年の世界の購買力平価(PPP)ベースのGDP(国内総生産) 国別比較統計・ランキングでは、すでに 1位は34,660,138百万米ドルの中国である。2位は米国の27,720,709百万米ドル、3位はインドの14,619,766百万米ドル、ロシアの6,454,738百万米ドルである。ちなみに、日本は、5位で6,239,019百万米ドルまで落ちている。(出所)World Bank(2025)”Largest Real GDP – Purchasing Power Parity Economies” (in2023 USD) “World Bank Annual Report 2024”

[14] いまや、中国に限らず新興国全体が大きな経済的影響力を持つようになっている。米国をリーダーとする先進国が作り上げた秩序だけでは新興国の理解を十分に得ることは難しく、結果的に世界が安定を維持できなくなっているという認識も持つことが重要である。現下のウクライナ問題をきっけかに、先進国と新興国の分断が一気に強まっている背景にはこうした事情がある。

3. ウクライナ戦争と「欧州防衛共同体構想」とEU全域核武装との位相

以下、「トゥキディデスの罠」への処方箋を描く上で重要な幾つかの点検項目について考察したい。

まず、ウクライナ戦争の危機に直面している欧州である。

目下、欧州諸国は、トランプの支離滅裂で理解不能な暴走に頭を悩ませている。かねてよりトランプは欧州の防衛負担の大幅増を求めてきたが、先の2025年2月28日のトランプ・ゼレンスキー大統領首脳会談の決裂を受けて、ついに、ウクライナへの軍事支援を一時停止した。またウクライナに対して情報面での支援も一時停止した。

米国とEUが離反し、NATOが機能不全を起こすなら、それはロシアが大喜びする事態である。欧州のみならず、世界中から、ロシアに利するトランプに、自由な民主主義の命運を委ねてよいのであろうか懸念が起きている。

はたして、トランプは「トゥキディデスの罠」の教訓を生かす名君となるのであろうか、「トゥキディデスの罠」のことを正しく理解しているのであろうか。それとも、大かたが懸念しているように、ロシアのプーチンの描いた筋書き通りにプーチンのマリオネットのようにロシアに一方的に資するような後年に大きな禍根をのこす誤った判断のまま暴走して着く進んで行ってしまうのだろうか。仮にもし後者であるなら、100年後の歴史学者は、今を振り返って、「トゥキディデスの罠」の教訓を生かせず第3次世界大戦への導火線となってしまった愚かな狂人が断末魔の米国に君臨していたと記述するであろう。もはやトランプは、ノーベル平和賞どころではないであろう。

まさにこうした状況下、EUは、先日2025年3月6日、ブリュッセルで特別首脳会議を開いた。ウクライナのゼレンスキー大統領も出席した。トランプ米大統領が軍事支援の停止を表明したことに対して、欧州の防衛力強化のために約8千億ユーロ(約128兆円)の資金の確保を目指す「欧州再軍備計画」とウクライナに対する追加支援を協議した[15]。またその前日5日には、フランスのマクロン大統領が、ウクライナ情勢をめぐってロシアの脅威がヨーロッパに差し迫っているとして、自国保有核兵器による抑止力のEU拡大の検討を明らかにした[16]。まさに、事態は急変している。

EUでは、かねてより「背に腹は代えられない」として、ロシアがウクライナを再び攻撃しないよう欧州主導のウクライナへの「平和維持軍(EU peacekeeping force)」派遣の話が出てきていた[17]。あのトランプの米国には、もはやこれ以上依存できないとの諦念からである。

当時から抱いてきた懸念が杞憂ではなかったことが、残念なことに、2025年1月の大統領就任後のトランプの一連の言動で現実味が増してきてしまった。

「平和維持軍」構想は、ウクライナ領空と黒海の治安維持活動に主に従事することを想定しており、航空機や情報を含む保護提供にトランプ政権が同意することを条件にしている。現段階では、実際にこの平和維持軍派遣構想自体がどこまで具体化するか否かは不明であるが、上記の「欧州再軍備計画」やマクロンのEU全域核武装発言もあり、にわかに現実味を帯びはじめてきている。

これがもし実現したら、かつての「欧州防衛共同体(European Defence Community、以下EDCと略称)」構想が再浮上する端緒になるかもしれない。歴史を紐解くと、そもそもヨーロッパから二度と戦争を起こさないために構想されたEUには、EU発足当初から、欧州統合の過程で、市場や通貨のみならず軍隊の統合も議論された経緯がある。

単一通貨ユーロのような、単一の「ヨーロッパ軍」を形成しようという議論が起こり、フランスのルネ・プレヴァン首相は、1950年にEDC構想を提唱した[18]。

しかし、当時、米ソ冷戦が進む中で、西側として東側の脅威にどう対峙するかという問題が最優先課題となってきた。そこで、このEDC創設案に代わって、米国も積極的に参加する形で、1949年に北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty Organization;以下NATOと略称)が発足した経緯があった[19]。

米国は、NATOが、西側の対東側結束を強め、同時にドイツの軍事的脅威を取り除く方法だと考えたのであった。その言い出しっぺの米国では、いまやトランプのまさかの変節によって、いまや、NATOの屋台骨自体がぐらついている状況は、なんとも皮肉な話である。いまや、自国第一主義のトランプにとっては、大国中国への対応が、目先の欧州のNATOの問題よりも最優先なのである。

こうした事態を予見していたのか、すでに去年2024年12月、ドイツの元外相ヨシュカ・フィッシャー(Joschka Fischer)は、News week誌(2024年12月10日号)で「いまや、欧州は、臨戦態勢であると言っても過言ではない。」(Joschka Fischer on 10th Dec 2024)不気味な予言をしていた[20]。

彼は、「THE END OF THE LIBERAL WEST;トランプが既存秩序を破壊し自由主義の西側世界が消える前に」という衝撃的な表題のコラムの中で、トランプが現下の自由民主主義を非自由主義的な寡頭制(oligarchy)に変換する不気味な動きを警戒しながらも、「アメリカの自由民主主義は致命的打撃を受けている。大西洋の両岸で圧力にさらされる一方の自由民主主義が生き残る保証はない。リベラルな西側世界の頂点にアメリカがいないなら、そこに未来はあり得ないだろう。現在、世界秩序は混乱に満ちた移行状態にある。」と悲観論を吐露した。

その上で、以下の2点を「トランプ後の世界」として予言していた。

①重大なパワーシフト、長年の同盟関係の解消、国際機関・基準の崩壊。

②世界1位の超大国米国の国家運営と、この国が象徴するものの抜本的転換。

いま振り返れば、まさに的確な鋭い洞察であった。まさに、欧州は、臨戦態勢であると言っても過言ではない[21]。

ヨシュカ・フィッシャーは、とりわけ、イスラエル・パレスチナ紛争にも触れ、「今後、中東の大規模戦争、和平どころか持続的停戦も期待できない暴力的な地域再編成が待ち受けているとしか思えない。」とまで断言している。

米欧同盟は長らく、ハードパワーとソフトパワー両方の「力」を意味し、世界秩序の根幹である価値観を形成してきた。これで、なんとか、世界秩序が維持されてきた。だが、ヨシュカ・フィッシャーは、「いまや、世界秩序は混乱に満ちた移行状態にある。いま欧州が結束できなければ、次のチャンスはない。」とまで断言している。

残念ながら、こうしたヨシュカ・フィッシャーの予言は杞憂ではなく、正鵠を射ていると思った。そして、いまや、現実のものとして、「トランプショック」の形で、我々の眼前にある。

[15] 2025年3月6日ブリュッセルでEU特別首脳会議に先立ち、EUのフォンデアライエン委員長は、新たな融資の枠組みを設けたり、加盟国の財政赤字の拡大を一定程度、容認したりして、防衛力の強化のため最大で8000億ユーロ、日本円にして127兆円規模の資金の確保を目指す「ヨーロッパ再軍備計画」を発表した。

[16] その背景には2月の米国トランプ・ゼレンスキー大統領首脳会談の決裂に加え。ドイツ次期首相メルツ氏からも要請もある。

[17] 欧州首脳は2025年2月25日、パリでウクライナ紛争に関する緊急会議を開催した。防衛力の強化に向けた支出増を求める声が出る一方、ウクライナに「平和維持軍(EU peacekeeping force)」を派遣する案については意見が分かれた。欧州軍のウクライナへの展開が実現すればロシアの再侵攻を防ぐために大きな意味を持つ。ただし、欧州軍の展開によって国境線をはさんでNATO構成諸国の軍隊とロシア軍がにらみ合うような事態は、欧州諸国側も避けたいため地域限定の措置などにはなっていくだろう。

[18] 第二次世界大戦の記憶がまだ癒えない当時、米国とフランスとの間では、アメリカが進める西ドイツの再軍備をめぐり対立が生じていた。「欧州防衛共同体(European Defence Community、以下EDCと略称)」 は、東側諸国との衝突の際には西欧諸国が共同して組織する汎ヨーロッパ防衛軍が対処するという構想であり、ドイツの再軍備や NATO 加盟を阻止する対案としてフランスの首相ルネ・プレヴァンにより提唱されたものである。EDC 条約には、西ドイツ、フランス、イタリア、およびベネルクス諸国が加盟する計画だった。これらの各国は1952年5月27日に EDC を具体化する EDC 条約に調印したが、この条約が発効することはなかった。仮に EDC 条約が発効していれば、各国家ごとに区分された部隊をもつ、超国家的な汎ヨーロッパ防衛軍が創設されるはずであった。この構想が破綻したのは、フランスが議会(フランス国民議会)における批准に失敗したことが原因であった。フランスの独自路線を重視するド・ゴール主義者たちは、EDC 条約がフランスの主権や憲法に基づくフランス共和国の不可分性を侵すものであり、かえって EDC が西ドイツの再軍備を促しかねないとの懸念を抱いた。その結果、1954年8月30日、EDC 条約の批准法案は国民議会(下院)にまわされたが、ゴーリストたちの反対により 264 対 319 で否決された。

[19] 歴史的にドイツの脅威にさらされてきたフランスは、アメリカが構想する西ドイツの再軍備とNATO加盟を阻止する方法を模索し、ヨーロッパ防衛軍構想をプレヴァンが持ち出したのである。このEDCには、フランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクス諸国が加盟する計画で、1952年5月27日にはEDC条約が調印された。これが実現すれば、超国家的な汎ヨーロッパ軍が誕生するわけで、ドイツ軍の復活はありえない。ところが、この構想はフランス議会で批准されず、流産した。ドゴール派の議員が、1954年8月30日に国会の投票で反対票を投じたために、264票対319票で否決されたのである。「汎ヨーロッパ軍はフランスの主権を侵す」というのが反対の理由であった。イギリスやアメリカはEDC構想には消極的であった。フランスは1948年のNATO発足時に加盟したが、ドゴール大統領は、1966年にNATOの軍事同盟からフランスを脱退させた。2009年3月に、サルコジ大統領は、フランスをNATOの軍事同盟に復帰させた。ヨーロッパの安全保障を担保しているのはNATOであり、それに代わりうる欧州統一軍の形成は不可能である。アメリカ抜きでは、兵器、情報の面で、ヨーロッパの軍隊は動けない。

[20] 最近では、「NATO諸国では、数年後に迫っているかもしれないロシアとの戦争に対する備えが静かに始まっている」との話も側聞する。既に、ドイツは、ベルリンが攻撃を受けた場合に重要な建物や施設をどのように遮蔽するか、また、ドイツがヨーロッパのさらに東に向かう何十万人もの軍隊の通路となった場合どうするかについて「Operationsplan Deutschland計画」をまとめ始めたとの報道(2024年11月)もある。ロシアやベラルーシと国境を接するラトビア、リトアニア、エストニアのバルト3国は今年1月、国境沿いの防衛を強化する協定に調印している 。ちなみに、エストニアの情報機関は、すでに2024年2月13日に公表した報告書の中で「ロシアは西側諸国との対決に備えている可能性がある」「クレムリンは恐らく、今後10年以内にNATOと衝突する可能性を予測している」「NATOは今後10年以内にロシアと戦争状態に陥る可能性がある」「今後数年以内に、エストニア国境付近でロシア軍の大幅増強を見込んでいる」と指摘している。同機関を率いるカウポ・ロジン(Kaupo Rosin)氏は報道陣に対し、「ロシアの攻撃は短期的にはまずあり得ないが、ただ、NATO加盟国が防衛を強化しなければ、攻撃は起こり得る」との考えを示している。(出所)T-online(2024)”Operationsplan Deutschland ‐So soll Deutschland kriegstüchtig werden”(20.11.2024)、Estonian Foreign Intelligence Service(2024)“INTERNATIONAL SECURITY AND ESTONIA 2024”

[21] いまはまだ、ロシアが、NATO圏内に大規模な攻撃を仕掛けてくる可能性は低いが、限定的な侵攻か、サイバー攻撃などの謀略と軍事作戦を組み合わせたハイブリッド戦争を仕掛けてくる可能性は高い。しかし、実際、すでに「NATOでは、ロシアとの全面的な戦争と、NATO加盟国の安定を損なうことを目的とする密かな工作が行われる場合と両方のシナリオに備えようと、ロシアが同盟国の領土に足を踏み入れたときに即応できるよう防衛の基礎固めを始めている。」とも言われている。

4. 危機の地政学と「ヘルシンキ宣言(Helsinki Declaration)」

次に、安全保障の議論で不可欠な「ヘルシンキ宣言(Helsinki Declaration)」ついて考察したい。

この15年間で、挑戦国の中国と覇権国の米国のバランスは急激に変化した。挑戦国の中国の習近平も覇権国の米国のトランプも、両国の為政者とも、かつて、アテナイとスパルタが戦ったペロポネス戦争で、双方に破滅的な代償をもたらした史実も理解していることを、「トゥキディデスの罠」の教訓も学んでいることを祈りたい。トランプに至ってはこの限りではないのかもしれないが。

明かなことは、中国と米国の経済的相互依存関係は圧倒的に深まっている事実である。米中間の貿易取引は拡大し、相互依存関係を簡単にやめるわけにはいかない。中国は、米国債の保有数を増やし、米国政府にとって重要な貸し手になっている。両国のサプライチェーンはいまだかつてないほど強固に太い結束を示している。どんなに相互に牽制しあおうとも、もはや抜き差しならぬ関係になってしまっているのである。

相互に不毛な緊張感を纏ってギスギスしながら争う不穏な関係より良好な関係維持の方がwin-winで合理的な選択肢であることは、自明である。このことは、挑戦国の中国の習近平も覇権国の米国のトランプも、充分理解しているものと期待したい。

かつて「帝国の世紀(imperial century)」と呼ばれた「パクス・ブリタニカ(Pax Britannica)」[22]から「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」[23]に世界の覇権が移譲した時は、英米双方にとって良好な関係維持の方がwin-winで合理的な選択肢であるとの判断もあり平和裏に移譲が完了した。

今度は米国が中国に移譲する番である。にもかかわらず、「往生際が悪い」と言う言葉があるが、攻守逆転し、守勢に回った米国は、いまや、その中国の圧倒的な成長と成功に恐怖と不満を覚え始めている。そして、この流れに逆らおうとして、「窮鼠猫を噛む」ならぬ、「窮猫鼠を噛む」といった不毛なみっともない醜態を見せている。そこには、昔の英国の大局観も肝要さも達観もない。残念なことに、「トゥキディデスの罠」の亡霊は、いまだに、米国に憑りついているのである。

ハーバード大学ケネディスクール初代院長であり、レーガン~オバマ政権の歴代国防長官の顧問を務めリアルな国際政治にも通じるグレアム・アリソン教授は、2017年の著書『米中戦争前夜――新旧大国を衝突させる歴史の法則と回避のシナリオ』において、過去500年の新旧大国の衝突をひもときつつ、現代における米中戦争の可能性について「数十年以内に米中戦争が起こりうる可能性は、ただ「ある」というだけでなく、現在考えられているよりも非常に高い」と指摘している。

米国が伝統的に保ってきた優位性の中でも、特に、肝心の軍事力の有意性は、いまでも、1隻に80機の戦闘機を搭載できる原子力空母を11隻保有し、今なお世界各地に通常戦力を投じることが可能な世界で唯一の国家である。「腐っても鯛」という言葉は不適切かもしれないが、すでに陰りが差し始めていると言われて久しい米国の覇権は、今でも、世界最強の軍事力によってかろうじて担保されている。しかし、時代は、もはや空母や戦闘機、戦車等のハードの機能的・物量的な有意性で議論できる時代ではなくなっている。大国間の戦争は、サーバー兵器の有意性や、軍事以外の貿易・投資等の経済面での比較優位性が圧倒的に重要な位置をしめる時代に移行してきている。AIを所有・利用できる企業や一部の国だけがパワーを独占する時代にあって、国際協調は過去のものとなった。今後、デジタル空間における領土争奪戦が展開されると想定されている。すでに、ハードからソフトへゲームのルールが変わってしまっているのである。

はたして、かの「ヘルシンキ宣言」[24]は、いまだに有効に存続しているのであろうか。いまから半世紀前の1975年にフィンランドのヘルシンキで開催された全欧安全保障協力会議(Conference on Security and Cooperation in Europe;以下CSCEと略称)で採択された宣言である。当時のソ連(ロシア)を含めたヨーロッパ33ヵ国、米国、カナダの計35ヵ国の首脳が参加し、全参加国が同文書に調印した。この宣言は、国家主権の尊重、武力不行使、国境の不可侵、領土保全、紛争の平和的解決、内政不干渉、人権と諸自由の尊重などの原則、信頼醸成措置(CBM)の促進などの安全保障の原則、経済・技術協力、人道的分野での協力(人の移動の拡大、情報の浸透の拡大、青年・スポーツ交流の拡大)などの推進を掲げ、冷戦時代の東西対話の場であるCSCEの集大成であった。そして、この人類の誇るべき知的財産は、その後のCSCEプロセスの基礎となり、冷戦終結に到る国際政治環境の醸成に大いに役割を果たした。覇権を担保する手段がハードからソフトへゲームに移行してゆくにせよ、畢竟、「ヘルシンキ宣言」の掲げた理念は色あせることはなかろう。しかし、この理念を今回ウクライナ侵略によってロシアが蹂躙したことは残念でならない。だからと言って、米中が蹂躙してよい理由にはならないことは当然である。

このまま米中が「トゥキディデスの罠」に嵌り世界大戦の奈落に転落してしまったら、もはや、人類に未来はないと覚悟すべきであろう。アリソン教授によれば、新興国と覇権国の2大国が戦争を回避できた数少ないケースでは、覇権国が国際システムやルールの改変を実施したことがそれを可能にしたという。「トゥキディデスの罠」を回避するためには、いまこそ、国際システムのパラダイムシフトが必須不可欠であろう。米国も、多様な国家形態、経済システム並びに価値観を認める寛容性を持たねばならないだろう。自らの価値観が果たして普遍的なものであったのか一度立ち止まって再検証をしてみることも必要であろう。

[22]「パクス・ブリタニカ(Pax Britannica)」は、イギリス帝国が世界的な覇権国家となり「世界の警察官」の役割を果たした平和の時代を指す。「パクス」はローマ神話の平和と秩序の女神に由来する。1886年のイギリス帝国。その版図を示す桃色は帝国の伝統色でもあった。1815年から1914年の間、イギリスの「帝国の世紀(imperial century)」と呼ばれる時期に、約2600万平方キロの領土とおよそ4億人もの人々がイギリス帝国に加えられた。フランス第一帝政に対する勝利はイギリスを、おそらく中央アジアにおけるロシア帝国とのグレート・ゲームを除いて、深刻な海外の対抗勢力がない状態にした。

[23] 「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」とは、「アメリカによる平和」つまり、超大国アメリカ合衆国の覇権が形成する「平和」を意味する。ローマ帝国の全盛期を指すパクス・ロマーナ(ローマによる平和)に由来する。「パクス」は、ローマ神話に登場する平和と秩序の女神である。「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」の開始時期については、諸説あるが、主に①第一次世界大戦終結(1918年)時点、②第二次世界大戦終結(1945年)時点と、③湾岸戦争勝利・ソビエト連邦崩壊(1991年)時点との3説ある。特に、②の「パクス・アメリカーナ」が一般的に使われている。戦後、ソ連を盟主とする社会主義圏(東側諸国)に対抗する自由主義圏(西側諸国)の盟主として、アメリカ合衆国が北大西洋条約や日米安全保障条約などを通して西側世界の軍事を引き受け、「核の傘」で資本主義諸国と西側世界を保護するとともに、マーシャル・プランなどによって西欧諸国の、エロア資金などによって日本・琉球・台湾の復興を支え、「ドルの傘」のなかで自由主義経済を編成した。この「パクス・アメリカーナ(Pax Americana)」は、世界一の金保有量を誇ったアメリカ合衆国の「金ドル本位制」と、「自由・無差別・多角主義」をスローガンとし、各国間の貿易や金融取引における障害を撤廃し、相互に自由平等な立場で競争をおこなうことによって、世界貿易の拡大、開発途上国の開発、国内の完全雇用を実現しようとしたIMF・GATT体制からなる「ブレトン・ウッズ体制」の2軸体制が支えていた。

[24] 「ヘルシンキ合意(Helsinki Accords)」とも呼ばれている。ちなみに、人体実験に関する倫理規範を定めた「ヘルシンキ宣言」とはまったく別の宣言である。

5. トランプの「グラン・ランプラスマン(Grand Remplacement)」という危険思想

次に、良きにつけ悪しきにつけ鍵となっている「トランプ2.0」について、考察を試みたい。

トランプは、先日2025年2月4日に、イスラム組織ハマスとイスラエルの戦争で荒廃したパレスチナ・ガザ地区について、「アメリカが引き取る」と発言。「再建の間はパレスチナ人をガザの域外に移住させる」と述べたが、後日「ガザにパレスチナ人を2度と戻さない」と断言している。

トランプは、ガザに住む180万人ものパレスチナ人を他のアラブ諸国に移住させ、アメリカが荒廃したパレスチナの領土を「引き取り、開発する」べきだと主張し。さらに、ガザ地区から不発弾を撤去し、がれきを取り除きいったん更地にしてから、「中東のリヴィエラ」として経済的に再開発することで「本当の仕事」ができるとも厚顔無恥にも述べた。

多くのパレスチナ人が生死の境に立たされているガザを不動産プロジェクトとして損得勘定でしかみなていない冷徹な発言を聴いて、温かい血がながれている人間の言葉とは思えない。故国を去る無辜なパレスチナ人たちの心情に一顧だにしないその暴言に愕然とした。これを聴いて誰しもが、「何の権限でそんなこと言えるのか?」「どの面下げて言ってるんだ?」「ガザ地区をかくも瓦礫の山にしてしまったイスラエルの攻撃を全面支援してきたのは他ならぬ米国ではないか?」と思ったことであろう。

中には、「ラーメン屋にダンプカーを突っ込ませて、店を瓦礫の山にして、困り果てたラーメン屋の店主に、瓦礫を片付けて更地にしてゲームセンターにするからさっさと立ち退けと恫喝する地上げ屋とまったく同じだ」と痛烈な揶揄をする論者もいる。

さっそく、トランプからパレスチナ人の受け入れ打診があったヨルダンとエジプト両国とも、協力を拒絶する声明を公表した。当然である。

同時に、国連のアントニオ・グテレス事務総長は、翌日2月5日ニューヨークの国連本部で開かれたパレスチナに関する会合で、トランプのパレスチナ自治区ガザ住民域外移住案について、かようないかなる卑劣な「民族浄化(ethnic cleansing)」にも反対するとして「特定の民族などを強制的に排除する民族浄化はどのような形であれ、避けることが重要だ」と反対し、イスラエルとパレスチナが共存する「2国家解決」の必要性を訴えた。その上で「独立したパレスチナ国家」が実現した際には「ガザ地区は不可欠な一部だ」と強調した[25]。まったく同感である。

当然のことながら、西側同盟国もこの案に一斉に反対を表明している。世界中のあらゆる人権団体からも、このパレスチナ住民域外移住案は「民族浄化」だと厳しい非難を浴びており、国際法違反となる公算も大きい。実にまっとうな批判である。

初めてこの計画を聴いた時は、さすがに、わが耳を失ったが、このまさに正気を失ったかとも言えるこのトランプの暴言を耳に、ふと、「グラン・ランプラスマン(Grand Remplacement)」と言う忌まわしい言葉を、思い出した。この不吉で不穏な言葉は、いまから13年前に、白人至上主義のフランス人作家のルノー・カミュ(Renaud Camus)[26]が提唱した、白人至上主義的、極右的な思想に基づく被害妄想的な陰謀論で、英語では「グレート・リプレイスメント」 (Great Replacement )と呼ばれ、 直訳すると「大代替」「大置換」といった意味になる。この「大置換理論」は、エリート層のリプレイシスト (置換主義者) の関与により、白人系のヨーロッパ住民が出生率の減少や、非白人系、特にイスラム世界からの大規模な移民によって統計的、文化的に「白人」から「非白人」に置き換え(Replacement)が進められているとの陰謀論である。

カミュは著書『Le Grand Remplacement』(2011年)により「グラン・ランプラスマン」(Grand Remplacement)を言語化し広く普及させた。同著書では特にムスリム系フランス住民によるフランス文化、文明の破壊や、潜在的な脅威に結び付けている。カミュをはじめと多くの論者は、このような動きがフランス政府やEU、国際連合の内部においてグローバリズム、リベラル派のエリート達によって意図的に促進された「白人に対する代替的ジェノサイド」だとしている。この陰謀論はヨーロッパ各地で広く支持されているほか、ヨーロッパ以外の西側諸国においても反移民主義者、白人至上主義者らの間で広まりつつある。多くの支持者は、「移民たちのほとんどは先住の白人系住民を少数派にするため、あわよくば絶滅させるために入植を続けている」と主張している。いわゆる「ホワイト・ジェノサイド(White genocide)論」の一つである。

まさに、一連の「トランプ2.0」による移民排斥は、この「ホワイト・ジェノサイド論」に依拠して強制的な移民排斥を推し進めようとしているのであるが、しかし、今回の「ガザ地区先住パレスチナ人住民一掃計画」は、皮肉なことに、真逆なのである。

トランプは、今回は攻守変えて、白人が被害者だと言うたてつけの陰謀論としての「ホワイト・ジェノサイド論」とは真逆に、自らパレスチナ人を一網打尽に殲滅しようとする悪質な「パレスチナ・ジェノサイド(palestinian genocide)論」を展開しているのである。自分達白人がジェノサイドされるのはかなわないが、自分達がパレスチナ人達にしかけるジェノサイドは正当化しうるというまったくもって論理破綻している暴論なのである。

トランプの提案は、どう考えても、ガザ先住の無辜な180万人ものパレスチナ人を問答無用に武力で全員ガザ地区外に追い出して一掃させる不条理なジェノサイドに他ならない。しかも陰謀論ではなく、白昼堂々と、真顔で確信犯として鉄面皮で行おうとしているのである。むろん、荒廃したガザ地区の戦後復興を、米国の無償のODAとして支援したいというのなら理解できるが、米国の所有にして「中東のリヴィエラ」として再開発プロジェクトでひともうけしようとするトランプの身勝手な発想には、そこに昔から居住してきたパレスチナ人の尊厳への配慮は1㎜もない。なんとも身勝手で独善的な情状酌量の余地もない話であり、誰もがあっけにとられた発言である。

実は、トランプ米大統領自身の頭の中では突然降って湧いた話でも荒唐無稽な話でもない。トランプの領土拡大主義とも符合する本気の話でなのある。

いまや、彼の「米国第一」路線は「より大きな米国」路線へ進化している。パナマ運河の管理権奪回やデンマーク自治領グリーンランドの購入などに意欲を示し、カナダは米国の51番目の州になるべきだとの考えを繰り返してきた。その発想と同根である。

まさに巷で揶揄されているように「不動産屋的な下品な発想」の延長ではあるが、世界を一つの大きな商機とみなし、カナダやメキシコといった緊密な同盟諸国でさえ、まるで取引相手として扱うメリット本位の発想に延長線上に、今回の「ガザ地区先住パレスチナ人住民一掃計画」がある。

一部報道によると、トランプ氏の義理の息子であるジャレッド・クシュナー氏は昨年、ガザを「価値の高い」ウォーターフロント物件だと評していたらしい。親も親なら子もひどい。

むろん、無理筋の話である。今回の会見でも、ネタニヤフ氏もトランプ氏とも米国主導のガザ再開発案に合法性があるのかとのまっとうな質問には正面から答えれらなかった。

その本音は、パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」を否定し、パレスチナ人住民を追い出し、米国が地域の緩衝材として関与する新たな枠組みが望ましいと唱える点にあろう。

「トランプ大統領はいつものやり方に従っているに過ぎない。交渉の成果を想定した上で、自身の交渉力を強めるためにゴールポストを動かすということだ。今回の場合は、将来的なパレスチナの統治に関する交渉が念頭にある」との穿った観察もある。

しかし、当然のことながら、ガザ住民が自主的に同地を離れる公算はない。トランプ氏のガザ計画は実現しない。米国がパレスチナ・ガザ地区を「引き取り」「所有」し、その過程で住民を移住させるというトランプの計画は実現しない。

なぜなら、実現にはアラブ諸国の協力が不可欠だがそれらの国々がそれを拒んでいるからである。トランプ氏はガザのパレスチナ人を、ヨルダンとエジプトに受け入れてほしいと考えている。だが、両国とも協力を拒んでいる。サウジアラビアはこの計画の費用を負担することが期待されているともされるが、やはり協力しないとしている。どだい無理筋な乱暴な話である。

まかり間違って、トランプが、「180万人ものパレスチナ人を、無条件に米国に全員引きとります。移民申請も免除し、旅費米国負担で、しかも、米国の中間層レベルの仕事と所得と生活と安全を保障しますので、どうぞ、いらしてください」とでも言ったら、一部のパレスチナ人は応じるかもしれないが、しかし、それは現実的ではない。米国への不信感が高いパレスチナ人が早々簡単に応じるとは思えないし、なによりも、米国の対外的な資金負担に神経質で、あれだけ移民排斥にやっきになっているトランプが、賛成するわけないからである。

[25]UN Secretary-General António Guterres(2025)Guterres calls for full Gaza ceasefire, rejecting ‘ethnic cleansing’(NEWS.UN.ORG) https://news.un.org/en/story/2025/02/1159821

[26] ルノー・カミュ(Renaud Camu)、1946年8月10日 (年齢 78歳)、パリ大学; パリ第2大学; パリ政治学院出身。ヨーロッパ白人を非ヨーロッパ系の人々に人口統計的に置き換えることを表す用語「大置換」の考案者。 カミュの「大いなる交代」理論は極右ウェブサイトで翻訳され、白人虐殺陰謀論を補強するために極右団体によって採用されている。

6. 裸の王様トランプのご乱心の「ふてほど」の衝撃とその闇の深淵

「トゥキディデスの罠」を回避するためには、いまこそ、国際システムのパラダイムシフトが必須不可欠な時局に、トランプ大統領が米国に君臨した。

トランプに対する懸念や不安は、枚挙に暇はない[27]。

トランプ米政権が始動して2か月が経過。「黄金時代の始まり」をうたった忖度感満載の演出が相次ぐなか、早くも独善的で支離滅裂な政権運営が目立つ。就任演説は支持層向けの政策宣伝そのものだった。4年前の議会襲撃事件で罪に問われた約1500人に恩赦や減刑を与えた。トランプの訴追に関与した政府職員を解雇した。国民の融和より、対立をあおっている。人種やジェンダーの多様性を重視した制度は後退を余儀なくされた。移民問題では、南米コロンビアに強制送還を強引に受け入れさせた。米国が国内事情を理由に、関係がない関税を「脅し」に使ったことは、外交や通商の国際規範を揺るがしかねない乱暴な由々しき行為である。中小の弱小国に対しては威圧と恫喝で臨み、中国やロシアなど大国には首脳対話を絡めた取引を求める。それがトランプのいう「力による平和」だ。このままでは世界は「法の支配」から遠のいてしまうと多くの心ある識者が懸念する。もっともである。今後あらゆる政策論議から多様性が失われ、大統領への抑制が弱まる事態を憂慮せざるを得ない。目に余る権限の逸脱が疑われる動きも顕著で、国内の出生者に国籍を与える原則は憲法の定めなのにその制限を命じた。それを裁判所が差し止めたのは当然であった。依然として憲法や三権分立を軽んじる姿勢も変わっていない。民主大国を自任してきた米国が一気に強権政治へ傾きつつあるのである。先日2025年4日、連邦議会で行ったトランプ大統領の施政方針演説President Trump’s address to Congressが全世界に生中継中された。あまりの自画自賛ぶりの醜悪な光景に白けてしまった!もはや、現在のトランプの米国は、メチャクチャである。

かような深刻な事態を象徴する深刻な事例が、トランプによる米国の「連邦海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act、以下FCPAと略称)」の執行停止を命じる大統領令である。これは。海外事業受注のために米国企業が自社の利益誘導のために行う贈収賄行為を禁止する法律で、反贈収賄規定(antibribery provisions)及び会計規定から構成される米国連邦法である[28]。画期的な法律で海外からも高い評価を得ている世界に誇れる立派な法律である。本来、大統領令なんぞで否定できるものではないはずである。法律執行停止は、議会の熟議を経ることは当然である。

こともあろうか、トランプは、2025年2月10日、ホワイトハウスの大統領執務室で、ボンディ司法長官に対しFCPAの執行停止を命じる大統領令に署名した。「これにより、米国にさらに多くのビジネスをもたらす」と意義を強調した[29]。海外では公務員への「袖の下」を黙認するとも受け取られかねず、専門家を中心に大きな議論を呼んでいる。米国も地に落ちたものである。

この件は、氷山の一角にすぎない。トランプは、気に食わないもの、自分の利益にならないこと、足手まといになりそうなことは、何の躊躇もなく徹底して排除する。その排除行為自体がいかに不正義で反倫理的で下品であっても、一向におかまいなしである。彼に良心の呵責はない。トランプの支離滅裂な暴言は、大統領就任前から衆目の集まるところとなり、南部国境に国家非常事態を宣言した不法移民対策や、「パリ協定」脱退や「掘って、掘って、掘りまくれ」と化石燃料に回帰するエネルギー政策の転換のみならず、性別を男女だけであると断定し、メキシコ湾を「アメリカ湾」に変更するなど、傍若無人であった。さらには、かつてフィリピンやハワイを併合したマッキンリー大統領に言及し、パナマ運河を取り戻すとも宣言した。さらに、グリーンランド接収まで宣言した。米国の拡大を含意する「マニフェスト・デスティニー(明白な運命)」をも口にしている。まさに言いたい放題であり、正気の沙汰ではないと苦笑する識者すらいる始末である。

こうした不適切な言動は、昨今日本では「不適切にもほどがある」を略して「ふてほど」と呼ぶらしいが、まさにトランプが就任早々機銃掃射のごとく乱発している大統領令等の様々な言動は、いずれも、「ふてほど」のオンンパレードで、まさに枚挙に暇がない。

ここに、米国が抱えている一種の「トランプ・リスク」の深刻な危機的本質が、そして闇の深淵が見えてくる。前回「トランプ1.0」時代には、2019年米中間選挙においてトランプは、下院選挙で多数派を奪われたことにより、議会下院で弾劾裁判にかけられた[30]。その経験から、今回、トランプは、来年2026年秋の中間選挙で、共和党が占める現在のトリプルレッド(ホワイトハウス、上下両院)を維持したい考えだ。こうした思惑から、来年の米国中間選挙までに一気に公約した政策を実施してしまおういうトランプ側の事情[31]もある。だからといって憲法違反まで犯して無鉄砲にお構いなしに一方的に上から目線で拙速に政策を強行して良い理由にはならない。いきなり解雇されるそこで働いている職員の事情[32]や現在進行中の政策への悪影響をお構いなしというのは、論外である。こうした無分別極まりない身勝手な暴挙は、何ら正当化できるものではなかろう。

このトランプの言動に象徴されるように、いまや世界は、不穏な空気を纏いながら、「法の支配」から「力の支配」に向かいつつある。実に困ったことではあるが、「法の支配」に服することを認めない政治権力者が選挙で選ばれてしまうという奇妙で不健全な政治の後退現象が、世界各地で起こっているのである。その「力の支配」を象徴する典型的な証左が、トランプのグリーンランドの強制的購入やパナマ運河の管轄権再取得である。いずれも、国際法に違反することは、自明である。

この点、「武力のプーチン」と「ディールのトランプ」は、手法は異なるが、到着地点としては「領土拡張」を目指し、国際法を犯す点でも酷似している。プーチンは国際法よりも武力、トランプはそれよりもディールによって、2人ともに利益の獲得を狙い、意識の上で、自身を国際法より上位に位置づけている。国際法を犯すことに何ら良心の呵責も感じていない点でも共通している。正当な選挙で選出され圧倒的な支持を受けて国政を任されたかつてのヒトラーの例を出すまでもなく、今日の、米国のトランプしかり、ロシアのプーチンしかり、イスラエルのネタニヤフしかり、トルコのエルドアンしかり、いずれも、その正当性の有無はともかく少なくとも形式的には政治参加の平等と国民に開かれた普通選挙を求める「民主主義思想」に立脚した選挙制度によって選ばれ、行政権力への委任を受け、政治権力を掌握している。しかし、そのいずれも、「法の支配」に服することを認めずに、恣意的かつ独善的な行使を厚顔無恥に強力に遂行しようとしている。かくして、いまや、世界中に、不気味で不穏な緊張感が漂っている。また、トランプの「関税偏重」主義も、難問山積である。関税には国内産業を守るというメリットが存在する一方で、輸入品に高関税がかかれば、消費税として生活者に負担を強いるという側面もある。このままトランプが今後とも「関税偏重」政策を強化していけば、対外的には、米国は同盟国や友好国の友人を失い、真に尊敬される国とはほど遠い存在に成り下がるばかりでなく、国内的にも、輸入品への高関税による物価上昇で、インフレによる米国民の生活を直撃する懸念がある。トランプは、頻繁に「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」を連呼し、米国がすでに世界から尊敬されるようになるのだと強調し、米国の「黄金時代」[33]の再到来を誓っている。しかし、このままだと、このMAGA宣言は反実仮想に近い妄想に終わり、「トランプ2.0」は国際秩序を破壊し米国社会に不安定要因をもたらし米国が世界の同盟国と友好国に心から尊敬されない時代になるであろう。さらに、米国民からも、今後不可避的に起こるだろうインフレによる生活苦の不満から、一気に総スカンを食らう可能性もある。もはや、米国の凋落は、時間の問題かもしれない。

[27] トランプ大統領および「トランプ2.0」の本質についての考察は、拙論もご参照。(出所)古屋力「崩れる世界秩序の地平線の向こうに見えてくるもの ~反知性主義と反ウォークを纏った「トランプ2.0」時代における「ジャポニスム3」とサルトルの「希望」の含意~」

[28] 反贈収賄規定の適用対象は、①証券発行者(Issuers)、②国内関係者(Domestic Concerns)、③米国内で行為の一部を行った者とされている。また、これに加えて、共犯関係にある者及び代理人も適用対象となる。第一は、外国公務員に対する賄賂の支払を禁止する規定(賄賂禁止規定、antibribery provisions)であり、第二は、証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)に基づく会計の透明性を要求する規定(経理規定、accounting provisions)である。1970年代半ばの連邦証券取引委員会 (SEC) による調査の結果、400を超える米国企業が、外国の公務員や政治家、そして政党に対して、3億ドルを超える、違法な又は疑わしい支払をしていたことを認めた。このような不正行為のなかには、外国政府からなんらかの有利な取り扱いを受けるために外国高官に対して支払った賄賂から、政府の現場係官がその補助的職務や、事務的職務を果たすことを確保するために支払ったとされる、いわゆる「円滑化のための支払」まで、様々なものがあった。この時期の大規模な贈収賄事件としては、ロッキードが自社の航空機の採用を求めて、日本国政府高官に金品を贈ったロッキード事件[7]:10や、チキータ・ブランドが自社に有利な政策を採るようホンジュラス大統領に賄賂を贈ったバナナゲートなどがある。連邦議会は、1977年、外国公務員に対する賄賂に歯止めをかけ、アメリカの企業システムの正当性に対する公衆の信頼を回復すべく、連邦海外腐敗行為防止法を制定した。

[29] トランプ大統領は、このFCPAの適用を180日間停止し、司法長官に対して既存の調査や措置の見直しを指示した。その背景には、FCPAの過度な適用が米国企業の国際競争力を損ない、国家安全保障にも悪影響を及ぼしているとの判断がある。

THE WHITE HOUSE (2025)“Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security”(February 10, 2025 EXECUTIVE ORDER)https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/pausing-foreign-corrupt-practices-act-enforcement-to-further-american-economic-and-national-security/

[30] Bob Woodward(2018)Fear: Trump in the White House ボブ・ウッドワードは、第1期政権時代のトランプについて、会議メモ、部外秘のファイル等の一次情報から大統領執務室、エア・フォースワン、ホワイトハウスの公邸部分で取材で、感情的になりやすく気まぐれで予想のつかないトランプの言動を見事に活写し、当時から際どい綱渡りをしていたことを曝露している。

[31] トランプはすでに、マスク率いる政府効率化省が2026年7月4日の独立記念日までに成果を出すと語っている。米国は、来年2026年に建国250周年を迎えるので、そこで同省の成果を強調し、米国は黄金時代を迎えたと断言して、中間選挙につなげる目論見であろう。

[32] 今回のトランプやイーロン・マスクの一方的な組織解体・職員解雇等の政策の影響を、連邦政府の職員は退職を申請し、その代わりに今年2025年9月分までの給料を得るのか、あるいは解雇のリスクがあるが政府に留まり仕事を続けるのかの選択を迫られている。休職勧奨の対象となった連邦職員は、いわゆる「圧力と脅迫」をかけられ、ストレスを感じることが想像に難くない。連邦職員の大量解雇は、社会全体が不安定要因にもなることも懸念されている。

[33] 「国民の皆さん。米国の黄金時代がいま始まる」。去る2025年1月20日、トランプ大統領就任演説はこの一言から始まった。トランプ氏はウイリアム・マッキンリー大統領(1897-1901)を唯一無二の「模範的存在」と位置付け、当時の「Gilded Age」(金メッキ時代)の繁栄ぶりを念頭に置いて政策運営を行っている。大統領は就任演説の中で「マッキンリー大統領は、『関税と才能』によってわが国を非常に豊かにした」と礼賛したのみならず、実際に執務開始のその日に、敬意を表し合衆国最高峰の山として知られる「デナリ山」を「マッキンリー山」に急遽改名させる大統領令に署名しており、第25代大統領当時への思い入れは際立っている。しかし、とくに1870年から1900年までの30年間にわたる繁栄期を指すこの「Gilded Age=金メッキ時代」は、当時のうわべだけの不安定な経済成長時代を題材にした著名作家マーク・トウェインの小説の題名に由来していることを忘れはなるまい。トウエインはこの中で、南部再建、西部開拓ブームに便乗した悪徳業者が市街地を闊歩し、政財界を巻き込んだ大規模な贈収賄、官僚の職権乱用、利権争奪など、捜査当局の摘発や連邦議会調査でも手のつけようないほどの当時の腐敗ぶりと金権政治の実態を鋭いタッチで描いたのであった、Gilded Ageは、揶揄にすぎない。マッキンリー大統領は、大統領就任時の1897年に正式に制定された『関税法』により外国製品に対し、50~57%という高関税を発動した。国内産業保護が目的だったが、結果的に国内諸物価を25%近くも押し上げ一般市民生活に大きな影響をもたらした。反面、上流階級が外国から求める家具、調度品、装飾品などのぜいたく品は非関税扱いとするなど、貧富格差拡大につながった。また、マッキンリー大統領在任中、米国は米西戦争(1898年)でスペインに勝利し、プエルトリコ、グアム、フィリピンを領有するに至った。しかし、マッキンリー大統領の「関税重視」政策は、実際は短命に終わった。彼が大統領選で勝利を収めた翌年の1897年後半には、米国は早くも列強間の激しい経済競争から取り残され、保護貿易主義の矛盾が露呈し始めたからだった。妙にデジャビュ感があることは皮肉である。

(補論1)トランプの「Flood the Zone」戦略の闇

留意しなければならないのが、トランプの「Flood the Zone」戦略である。

この聴きなれない“Flood the zone”とは、日本語に直訳すると「ゾーンを溢れさせる」戦略となるが、要は、情報の洪水でメディア・反対派を圧倒する戦略である[34]。

トランプ第二次政権が繰り出した「Flood Zone」戦略は、テレビ、SNS、オンラインニュースなどの媒体に対して、大量かつ継続的に自らのメッセージを発信し、相手側の批判や異論ができる隙を与えない戦略である。つまり、大統領の意のままに行政命令を短期間のうちに集中的に発動し、批判的なマスメディアや野党を“溺死”状態にすることで追及をかわす狙いがある。この戦略は、トランプ政権1期目の首席戦略官スティーブ・バノンが提唱したと言われている。

トランプは「嘘も大声で何度も執拗に繰り返して言えば本当になる」とでも思っているのであろうか。まさに、狂気の沙汰である。こうしたトランプ大統領の「行政命令」をタテにした横暴ぶりに対し、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどの有力紙、NBC、CBS、CNNなどの主要テレビ含め大手メディアは、五月雨的な批判を繰り返すだけで、ほとんどお手上げ状態である。

本来なら、憲法が規定する三権分立の「チェック・アンド・バランス」が機能し、行き過ぎた行為にブレーキがかかることが期待されるところであるが、実は、肝心の議会が、今や上下両院ともに共和党が多数を制しているだけでなく、大統領の意のままに動く“トランプ党”と揶揄される存在に成り下がってしまっており、チェック機能は有名無実となっている。ちなみに、行政命令が法律や憲法上の大統領権限規定を逸脱した場合の唯一の歯止めは、訴訟による法廷闘争である。しかし、かりに地裁、控訴裁で違法性の疑いのある行政命令に待ったがかかっても、トランプ政権が上訴し、最高裁に持ち込まれた場合、9人の判事のうち6人がトランプ氏の息のかかった共和党系で固められているため最終段階で棄却される可能性もある。なんともミゼラブルな状況なのである。

しかし、これに対し「希望」もある。一部の狂信的支持者を除き、米国民の多くは冷静に観察していることが、せめてものささやかな「救い」である。

ここに、その事態の深刻さとその危険性に米国民の多くが気付き始めている確固とした証左がある。つい先日2月14日発表された世論調査結果「Pew Research Center」が、先月1月27日から今月2月2日にかけて、5050人を対象に実施した世論調査結果によると、トランプの権限拡大について、65%が「きわめて危険だ」と回答しているらしい[35]。さすがに、米国民も、事態の深刻さに気づいているのである。

また、トランプと言えども、経済指標はごまかせない。トランプが大統領就任以来、消費者信用と経済成長がともに悪化しつつある。労働省の発表によると、インフレ率が過去3カ月同様、年率4.5%のペースで上昇を続けており、バイデン政権下でいったん落ち着いたとみられた物価が再び過熱傾向を見せ始めている。また商務省の発表によると、1月のビジネス・セールスも前月比0.9%減となった。米経済専門家の間では「無視できない数字であり、消費者信用と経済成長がともに軟弱化しつつある兆候」との見方が広がっている。この事実は、トランプの膨大な狂言や、詭弁や暴言の乱発よりも静かな説得力がある。トランプが繰り出す「Flood the Zone」戦略の術中にはまってはなるまい。

[34] ニューヨーク・タイムズ紙は去る2025年1月28日「トランプの『Flood Zone』戦略で反対派を怒りと息切れ状態に」と題する緊急記事を掲載した。この「戦略」は大統領が思いのままの政策や方針を実現させるため、議会の承認を必要としない大統領命令を次々に打ち出すことで、野党民主党とメディアの反対を圧倒することが目的だったが、今回トランプ第二次政権下で「戦略」はさらに徹底され、「洪水の激しさも規模も一段と拡大し、残酷なまでの効果を発揮しており、大統領は意図的に反対派をよろめかせ、抗議を希釈するために猛スピードで自らの政策課題を達成してきている」という。

[35] Pew Research Center(2025)” Trump’s second term: Early ratings and expectations” Roughly a third (35%) say they support all or most of Trump’s policies.

(補論2)ウクライナのゼレンスキー会談の破綻で露呈したトランプのロシア寄り変節

先日2025年2月28日のホワイトハウスにおけるウクライナのゼレンスキーと米国トランプとの激しい口論の応酬と交渉決裂の惨状は、そのままテレビ公開中継され、世界中に衝撃を与えた[36]。

会談の冒頭は報道陣に公開され、ロシアへの外交姿勢や停戦に向けた立場をめぐり、同席していたバンス副大統領も加わる形で激しい口論に発展した。

その際の、トランプの、大国の力で嵩に懸かった上から目線の威圧的かつ傲慢な態度は、言語道断であった。「力の支配」を象徴する典型的な証左で、実に不快で、まさに「ふてほど」の極みであった。

結局、ウクライナ停戦の鍵と目されていたの米国による支援への見返りとしてウクライナのレアメタル等の地下資源をアメリカが管理する取引締結は破談となった[37]。

そして、さっそく3月3日、トランプは、ウクライナに対する全ての軍事支援の停止を命じた。ゼレンスキー氏が停戦交渉に真剣に取り組む姿勢を見せるまで支援停止は継続される。航空機や船舶などで輸送中の武器に加え、経由地のポーランドで保管中の武器も対象に含まれるという。また、ラトクリフ米中央情報局(CIA)長官は2025年3月5日、トランプ大統領がウクライナへの情報支援を停止するよう命じたと明らかにした。そして、ロシアの軍事標的に関するデータなど「全て」の情報の共有が停止された。和平交渉開始に向け、ウクライナに対する圧力を強める格好だ。

この衝撃的な事件に対して、早速、ポーランドのノーベル平和賞受賞者のワレサ元大統領は「会談中の大統領執務室の雰囲気は秘密警察の尋問や法廷を思い起こさせ、恐怖を感じた」と記した。そして、トランプに対し、ソ連崩壊後ウクライナが国内に残った核兵器を放棄する見返りに米英とロシアがウクライナの安全保障を約束した1994年の「ブダペスト覚書(Budapest Memorandum on Security Assurances」の履行を求めた。

そして、「この保証は無条件であり、支援を経済的な取引として扱うとは一言も書かれていない」とも指摘している。正鵠を射た指摘で、わが意を得たと感じた。おそらくトランプの頭の中には「ブダペスト覚書」の「ブ」の字も入っていないのであろう。

この破綻した会談の内容とその後のロシア寄りのトランプの言動については、当然のことながら、内外から、多くの厳しい批判が出た。ゼレンスキーが真面目に国を守ろうとして話しているのに、トランプ政権チームが横暴にもトンチンカンな言いがかりをつけて上から目線で取引を押しつけようとしたとの厳しい批判が多い。こうした一連の批判の多くは、正鵠を射ている。さっそく、バンクシーのアイロニーに満ちた作品や、プーチンの犬となったトランプの揶揄した写真や、さらには欧州各地でのパレードでもプーチンと結託するトランプを揶揄した人形まで登場している。中には、あの会談は、あらかじめバンスの突っ込みまで仕組まれていたもので、米国を侮辱されたトランプがウクライナ支援をやむなく放棄せざるを得ないことを公開で意図的にテレビの前で演出したものだとの穿った見方すらある。結局、トランプが仕込んだか否かは検証できないが、今回の口論で、米国が欧州を率いてロシアを敵視しウクライナを助けるというこれまでのウクライナ戦争の構図が崩れた。そして、トランプ就任から1か月でロシアと仲直りして親しくなる一方の米国は、今回の口論を口実に、ウクライナを切り捨て始めた。

そもそも、なぜ、従来ウクライナを全面支援してきた米国が、トランプの大統領就任とともにロシアのプーチンに歩み寄り、なぜ、トランプは、プーチン大統領との間で「非常によい関係を保ってきた」と強調し「ロシアをG7に戻す」とまで言うようになってしまったのか素朴な疑問がある[38]。プーチンは、昨年2024年6月に「和平案」示した。この案は、ロシアが、自分たちが支配しているすべてのウクライナ領土に加えウクライナが現在管理している同国領土を獲得し、ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟を認めず、ロシアは西側の制裁が解除されるという、ロシアにとって一方的に都合の良い内容である。これは、ウクライナ側の事情を一顧だにしていない自分勝手なもので、プーチンは望んだものをすべて手にすることになる。「アメリカで大統領が代わり、スタイルが変わり、言葉遣いが変わった。ロシアに対するアプローチもまったく違うものになった。いまや、トランプはプーチンの言いなりのマリオネットになってしまっている。」の声もあり、トランプがこのプーチンの「和平案」を丸呑みするのではないかとの懸念も表明されている[39]。むろん、トランプ側にもそれなりのしたたかな計算もあるのであろう。トランプの頭の中で最も優先順位が高い喫緊の最重要課題は中国対策である。中国対策に勢力を投入したいので、欧州と中近東の問題からは早く手を引きたいと考えている。そのため、この機に親密になったロシアを中国から分断させ「非米グループ」側のロシアを引き離し再度「G8」に復活させて、インドとも連携しながら、中国包囲網を構築する動機もあるのであろう。しかし、だからと言ってロシア寄りのトランプの言動は正当化できまい。あたかも、「昨日の敵は今日の見方」を地でゆくプロレスの低俗なバトルロイヤルの試合を観ているようでもある。

[36] トランプとウクライナのゼレンスキー大統領は2025年2月28日に米国ホワイトハウスで、ウクライナ停戦の鍵と目されていたの米国による支援への見返りとしてウクライナのレアメタル等の地下資源をアメリカが管理する取引締結に向けた会談をした。最初、ゼレンスキー大統領は、会談の冒頭で「今回の文書が、安全保障が守られる最初の一歩となることを願っている。そして、アメリカが支援を停止しないことも期待している。ウクライナにとっては支援が継続されることがとても大切だ。トランプ大統領がプーチン大統領を止めるために強い立場をとっていることを本当に頼りにしている。あなたは『戦争はもうたくさんだ』と言った。私はこれがとても大切だと思っている」と述べた。またトランプ大統領は「われわれは石油やガスは豊富にあるが、レアアースは持っていない。合意が成立すれば、再び戦争に戻ることはないと思う」と述べ、鉱物資源の権益をめぐる合意によってアメリカの経済的関与が深まれば、ロシアの行動を思いとどまらせ、ウクライナの安全の保証につながるという考えを示した。しかし、その後、バンス副大統領が「平和と繁栄への道は外交に取り組むことかもしれない」と述べたことをきっかけに激しい口論に発展。ゼレンスキー大統領は「われわれは単に停戦だけを受け入れることは決してない。」と強調し、ロシアが繰り返し停戦合意を破ってきたとして、米国の関与による「安全の保証」を求めた。しかし、トランプ氏は「プーチン露大統領は約束を守る」と主張。安全の保証も欧州が担うべきだとの立場を示した。ゼレンスキーと意見が対立し、両者の激論は収拾がつかす、結局、破綻し、和平交渉への道筋は見通せなくなった。会談後、米政権側はゼレンスキー氏に対し和平交渉に応じない場合は辞任を求めるなど圧力を強めている。トランプは3月3日、自身のSNS(ネット交流サービス)で、ゼレンスキー氏がロシアとの戦争終結に向けた合意は「非常に遠い」と述べたとの報道について「最悪の発言だ」と非難。「米国はもう長くは我慢できないだろう」と不満をあらわにした。

[37] トランプ自身の認識は以下である。ゼレンスキー政権は、当初、ウクライナの地下資源の利権をアメリカに譲渡する代わりに安全保障(武器供与、NATO加入、米軍のウクライナ駐留)をディールしたいと言い始めた。トランプ政権はそれを拒否した。その代わり地下資源の開発に米企業が参画することによって平和的な緩衝地帯を作ることを「トランプ案」を提案した。ロシアプーチンもそのことに賛同した。その後、ホワイトハウスの口論となり、合意は破綻し、米国は武器供与を止めた。トランプから観れば、バイデン時代、米国は、無償で3500億ドルもの武器と資金でウクライナを援助してきた。2兆ドルの赤字を抱えているアメリカトランプが武器供与を止めるのは当然の流れだとの考えがある。しかし、米国が武器を送り続ける限りゼレンスキーは戦争をやめるつもりはない。もし、「トランプ案」を実現させないのなら、アメリカが加担しない。そうすれば、戦争はおわる。

[38] 興味深いことに、2025年2月12日にプーチン氏と1時間以上電話をしてからというもの、トランプ氏の数々の発言や発信は、まるでプーチン氏に脳を乗っ取られてしまったかのようであるとの報道もある。それを機に、トランプは、ウクライナで続く戦争について「始めるべきではなかった。取引をすることもできたはずだ」とまで表明している。戦争を始めたのはロシアであって、ウクライナでないことは自明であるが、プーチンの「欧米がウクライナを手先に使ってロシアを弱体化しようとしたため、ロシアは軍事作戦を始めるしかなかった」という論法そのものを、トランプは、無批判に丸呑みしてしまっている感がある。そして、ウクライナでの戦争を終わらせるため、プーチンと「とても緊密に協力」したいとしている。また、両者が「互いの国を訪問し合う」ことを望んでいる。プーチンも明らかに同じ考えのようで、トランプをモスクワに招待するとした。もし訪問が実現すれば、米国大統領がロシアを訪問するのは10年以上ぶりであり、米ロ関係の大きな転換を意味する。ウクライナやヨーロッパの頭越しにアメリカと直接交渉する機会となり、国際政治の場で重要な役割を担う機会となる。はたして、トランプは、あの2月12日のプーチンとの1時間以上もの長電話で何が起きたのか。もしかしたら、KGB出身のプーチンのことだから、得意の催眠術で、電話越しにトランプを洗脳し、トランプの脳を乗っ取られてしまったのではないのかとすら思う。

[39]Steve Rosenberg(2025) “Trump offers Putin a way back in from the cold”(BBC;13 February 2025)https://www.bbc.com/news/articles/c8ed3nk3n6ro

(補論3)現代版セシル・ローズ(Cecil John Rhodes)としてのイーロン・マスクの実像

蛇足ながら、トランプの側近中の側近で多額政治資金提供者のイーロン・マスクの実像にも触れておきたい。

「この親にこの子あり」とはよく側聞するが、「この王様にこの臣下あり」とでも言えようか、「混ぜるな危険」の最悪の組み合わせが、トランプとイーロン・マスクの組み合わせである。

よりによって、いま、トランプの側近イーロン・マスクが、あたかも裏の大統領であるかのような顔をして、今や実質的な副大統領然として、ホワイトハウスの大統領執務室のオーバルルームに君臨している[40]。

イーロン・マスクは、現代版セシル・ローズ(Cecil John Rhodes)[41]だと揶揄する専門家もいる。あの「惑星をも併合したい」と語った19世紀英国の帝国主義的政治家セシル・ローズのことである。南アフリカの鉱物採掘で巨富を得て植民地首相となり、占領地に自分の名(ローデシア)を冠し、「神は世界地図がより多くイギリス領に塗られることを望んでおられる。できることなら私は夜空に浮かぶ星さえも併合したい」と著書の中で豪語したことでも有名である。イーロン・マスクは、この熱心な帝国主義者であるとともに人種差別主義者でもあったセシル・ローズと同じ南アフリカ生まれで、しかも、時代背景が、自由資本主義(liberal capitalism)が略奪的資本主義(predatory capitalism)に変貌しつつある時代である点でも妙にデジャビュ感がある[42]。ちなみにイーロン・マスクもセシル・ローズ同様に「太陽系全体を植民地にしたい」とも言っている。

まさに保護貿易主義であるマッキンリーを範とするトランプと、帝国主義者であるとともに人種差別主義者でもあったセシル・ローズを範とするイーロン・マスクの両者ともみごとに「ふてほど」の極みであるが、よりによってその思想や独善的な性格さらには危険性すらも、あたかも一卵性双生児のごとく酷似しており、この「混ぜるな危険」の最悪の組み合わせが、実に不気味である[43]。

[40] 米共和党の大統領候補トランプ氏は、去年2024年10月5日に、同年7月に銃撃を受けたペンシルベニア州バトラーで集会を開いた。そこには、起業家イーロン・マスク氏が応援に駆け付け、演説を行った。マスク氏は、民主党を「民主主義の脅威」と位置付け、トランプ氏への投票を呼びかけた。マスク氏は、7月の銃撃事件直後に、トランプ氏への支持を正式に表明した。マスク氏は、証券取引委員会(SEC)、運輸省道路交通安全局(NHTSA)、連邦航空局(FAA)、環境保護庁(EPA)、全米労働関係委員会(NLRB)など多くの政府の規制当局と対峙してきた。特に最近、対立を強めているのがFAAだ。FAAは11月後半にスペースXのロケット打ち上げを許可したが、これはスペースXが希望した9月中旬から大幅に遅れた日程となった。またマスク氏は9月24日に、FAAを訴える計画を明らかにした。スペースXが規制に違反したとして約63万3,000ドル(約9,000万円)の罰金支払いをFAAが求めたことについて、マスク氏は「行き過ぎた規制」と強く非難している。マスク氏がトランプ氏を支持した背景には、トランプ政権が成立すれば、彼のビジネスに大きな障害となっている当局の規制を大きく緩和することができるとの考えがあるのだろう。

[41] セシル・ローズ(Cecil John Rhodes)は、19世紀英国の帝国主義的政治家。南アフリカにおいて帝国主義政策を積極的に提唱。デ・ビアス鉱山会社を設立。オレンジ自由国で発見されたダイヤモンド鉱山、トランスヴァール共和国の金鉱山を独占。1891年までにダイヤモンド工業を独占、ランド金山の併合にも成功して南アフリカの鉱山王となる。1894年にケープ植民地首相となり、グレン・グレイ法を制定した。この法律は後のアパルトヘイトの原型とも言われる。1895年に中央アフリカを征服し、自らの名に因み「ローデシア」と命名。同年には私兵に武器を持たせトランスヴァール共和国に侵入させようとしたジェームスン侵入事件を起こしたが、翌年に首相を辞職した。ローズは熱心な帝国主義者であるとともに人種差別主義者でもあった。彼はアングロサクソンこそ最も優れた人種であり、アングロサクソンにより地球全体が支配されることが人類の幸福に繋がると信じて疑わなかった。ちなみに、ローズは、オックスフォード大学に多額の寄付をし、「ローズ奨学制度」を生むなど少なからぬ貢献をしていた。近年になってローズの人種差別主義への反発の声が南アフリカ及び祖国イギリスで高まっている。2015年12月17日、オックスフォード大学のオリオル・カレッジが学生の要求を受けてローズを顕彰する銘板を校舎の壁から撤去することを決め、銅像についても撤去する意向を明らかにした。

[42] 「自由資本主義(liberal capitalism)」では、「競争」「交換」が重要な鍵となる。人間や企業がつくるモノは、市場原理によって交換され売買される。全ての人に十分なスペースがあり、誰もがそのシステムの恩恵にあずかれる。また、そのシステムにおけるルールは万人に適用される。この穏やかな自由資本主義は、やがて「略奪的資本主義(predatory capitalism)」に移行する。そこでは、万人が豊かさの恩恵にあずかれることができない。人々は激しい欠乏感に陥り、「交換」は「征服」に変わる。このシフトは、17〜18世紀と19世紀末の2回起きた。ヨーロッパ経済史の専門家であるオランは、『差し押さえられる世界──有限資本主義論(16〜21世紀)』で、現代の自由資本主義は、ルールに基づく秩序が機能不全を起こして新自由主義(ネオリベラリズム)が広がった「中間期」を経て、約10年前に、世界中に資源への欠乏感が蔓延し、ゼロサムゲームとなり、既存のルールや条約や行動規範は脇に押しやられ主要国間で熾烈な競争が始まり、厳しい抑圧と収奪の「有限資本主義」「略奪的資本主義」に移行しつつあると分析。そしてこのタイミングで、現代のセシル・ローズとの異名をもつイーロン・マスクが登場した意味は重い。

[43] 米キニピアック大学が2025年2月19日に公表した世論調査によると、トランプ大統領の支持率は45%で不支持の49%を下回った。また、イーロン・マスク氏の権限について55%が「過大」と回答している。

(補論4)トランプ大統領の言動と「トランプ2.0」についての多角的な分析と考察

コインに裏表があるように、様々な人物の発言や出来事には、二面性がある。その1面だけを見てすべて理解したつもりになって、一方的に決めつけることは、必ずしも良いことではない。トランプ大統領の言動については、現に多くの政治家やメディア、研究者、識者が疑問を呈し支離滅裂で言語道断だと厳しい批判を展開している。彼を無能で気まぐれな破綻した政治家だと断罪する発言すらある。かように一方的に断罪することは簡単だが、しかしはたしでそれで本当に良いのか、本質を見誤ってはいないだろうかという素朴な懸念もある。もう少し一歩引いて、トランプの立場に立って彼の目指すところとその根底になる思考について多角的な分析と考察を試みることは重要な意味があろう。ここで、よい機会なので、具体的に、トランプ大統領の思考の深層に何があるのかに関する幾つかの先行研究の中から特に興味深い幾つかの分析を、以下備忘的に列挙しておきたい。むろんこうした分析にも賛否両論あるし、必ずしもトランプ大統領の言動と「トランプ2.0」の正当性を担保しているものでもないが。

1)トランプ大統領のロシア・ウクライナ戦争の「停戦」について冷徹な交渉人としての側面

ウクライナに領土放棄を公式宣言させることを避けながら、なおロシアが受け入れることができる調停案の可能性をトランプは模索していると観る現実的な評価もある。その実現のために、人類の歴史上最大規模の非武装中立地地域が導入される可能性も視野に「トランプとしては、停戦がウクライナの利益であるという判断を、ゼレンスキー大統領あるいはその後任の人物に行わせようとしている」と冷徹な交渉人としての側面を評価する専門家の分析もある[44]。そもそも、トランプは、ウクライナの戦争はロシアのせいではなくウクライナがNATOに加盟できると思わせたバイデン政権が悪いのだと考えている。そして、ロシアの侵攻の目的は、ウクライナの領土ではなく、ウクライナが中立に留まり、ロシア語を話す人々を弾圧するのをやめることだけだったと考え、ウクライナはロシアに一方的に侵略されている被害者だという虚偽のイメージが作られ、それが、巨額の軍事支援が行われる口実になっていたと認識している。トランプは、こうした状況のすべてを知った上で、ウクライナを平和にし、復興させるために、これ以上の犠牲を防ごうとして、地下資源の取引を考えた経緯がある。

2)トランプ政権に働いている「3つの力学」

トランプ政権には、以下の3つの力学が働いているとする専門家の分析がある[45]。1)イーロン・マスク氏を中心とするリバタリアン(自由至上主義者)、2)スティーブン・ミラー大統領次席補佐官やピーター・ナバロ上級顧問を中心としたMAGA思想の人々、3)ルビオ国務長官やウォルツ大統領補佐官(国家安全保障担当)らの対中強硬派。この3つのバランスのなかで、現時点ではリバタリアン的なマスク氏とMAGAが最も政権に与える影響が大きいが、いずれにしても「米国は独りでも豊かに生きていく」というトランプ政権の方向性は、古き良き米国への懐古でもある。関税を巡るトランプ氏の発言に顕著だが、これまで米国が世界に尽くしてきたのだから「今度は米国が豊かになるために、各国が米国に尽くしてくれてもいいじゃないか」という独善的で傲慢不遜な彼特有の自意識が露呈している。

3)「米国第一」=「トランプ第一」というあまりに利己的な実像

「米国第一」は実は「トランプ第一」である。「トランプ2.0」によって得をするのはトランプ氏自身とその権力にすり寄った人々だけだとの分析がある[46]。トランプ氏の思考からは民主主義陣営や同盟網や勢力圏といった考えは抜け落ち、どれも米国にとって負担となる。ディールという2国間の力相撲によって従来の関係を強引に変えようとする。このため欧州諸国、メキシコ、カナダといった友邦であっても攻撃の対象となることは免れない。トランプ氏以外、短期的にはみな損をする可能性がある。その結果、隠れた敗者は米国の将来世代になる。気候変動や人工知能(AI)開発のルール作りなど多国間での協力が必要な課題は対応が遅れる。国際社会からの信認も回復は容易ではない。富裕層も含めた大規模減税の継続で政府債務の拡大は止まらない。支援を削る低所得層は教育格差に直面し、その負の影響は長期間にわたる懸念が大きい。

4)トランプの「戦争は損」という耳触りの良さそうな発言の欺瞞と2面性

「戦争は損」という姿勢がトランプの言動に垣間見られる[47]。もちろん地球上から戦争をなくそうという理想を掲げ、中国やロシアに国防費を半減させるアイデアを公言することや平和そのものは目指すべき目標だが、トランプ氏の場合、真の平和主義者ではない。自身の手柄や米国の利益にばかりに関心が向かい、侵略を受けているウクライナや、故郷が破壊されたパレスチナ自治区ガザの人々といった当事者を平気で軽んじている。プーチン氏や習近平氏といった「強い指導者」との大きなゲームのために、弱い立場の国や集団を単なる駒とみなす恐れが消えない。パレスチナ自治区ガザの住民を周辺国に移住させ、ガザを地中海のリゾート地になぞらえて「中東のリビエラにする」構想は、反米思想の若者を増やし、テロの温床になる危険性もある。また、トランプ大統領は2月24日のマクロン仏大統領との会談で、「米国は欧州諸国よりもはるかに多くの資金をウクライナ戦争に投じている」と主張したがこれは誤りである[48]。いずれにせよ、米国のウクライナへの軍事支援が米国の軍需産業の「軍産複合体」の利益につながってきた事情もあり、「戦争は損」と公言するトランプの言葉に潜む欺瞞と2面性には注意が必要である[49]。

5)トランプの攻撃的現実主義

トランプ大統領は、ロシアの侵略を受けた被害国ウクライナのゼレンスキー大統領に対しこれまでの支援の見返りとして鉱物資源を求め、米国と鉱物資源権益に関する協定案の基本合意書署名を請求した。2025年2月28日に行われたトランプとウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談は報道陣に公開された冒頭で激しい口論となり物別れに終わり、結果的に会談は失敗し破断した[50]。かようなトランプの力の弱い国を相手に大国中心の冷徹な外交を貫く行動原理の基礎となる戦略観は、冷徹なリアリズムの見地から世界像を分析する国際政治の論客ミアシャイマー米シカゴ大学教授が「保安官のいない国際社会で国家は生き残るためにパワーを求めるしかない」と主張する「攻撃的現実主義」の政治理論に通底している[51]。大国は常に拡大しようとして攻撃的に振る舞う。イデオロギーや文化といった要素を容赦なくそぎ落とし、綺麗事ではなく自国利益のために冷徹な計算のもとで動く。国際社会は軍事力や経済力に勝る米中ロといった大国が動かし、それ以外の国家はこの大国に従属的な行動を強いられる。まさに今のウクライナがまさにその状況下にある。同じリアリストである米ハーバード大ケネディ行政大学院のスティーブン・ウォルト教授も「外交政策は慈善事業ではない」と説く。

6)「米国が敗北したときの大統領」としてのトランプ

歴史家・人類学者のエマニュエル・トッドは、トランプを、「米国が敗北したときの大統領」と位置付けている。米国は産業がグローバル化によって完全に崩壊しており、偉大な国に戻れるとは考えていないとし、「トランプは、経済がボロボロになりつつある米国で勝者になっているに過ぎない」「米国は、世界全体から見れば、ロシアとの戦争に敗れつつある。トランプは『米国が敗北したときの大統領』として歴史に名を残すことになる。トランプの仕事は、ロシアに負けた米国の敗戦処理である。」と手厳しい。トランプの関税政策を軸とした保護主義に対しても否定的で、ドイツの経済学者、フリードリッヒ・リストが「保護主義がうまく機能するために最も必要なことは熟練労働者の存在だと」言っていることに触れ、今の米国にはその熟練労働者がいないと指摘。トランプは、米国が力を失った理由を外国企業との競合に問題があるのだと考えているが、それは、責任転嫁にすぎず、実は問題は国内の問題だと分析。トランプの掲げる保護主義政策が進んだとしてもうまく機能することができないと喝破した。また、トランプ自身が戦争を嫌っている点に触れ、これは称賛に値すると評価する一方で、トランプは米国の覇権を重要視するために結局戦争に巻き込まれてしまうと矛盾を指摘。トランプは、米国が介入することでロシアとウクライナの間の戦争を止めるのだと意気込んでいるが、この戦争の真の対立は米国とロシアであり、ロシアは完全なる勝利を求めているから、そこには交渉などというものはない。そして、結局米国は敗北すると喝破する[52]。ちなみに、エマニュエル・トッドは、米国は、かつては、楽観的なイメージを世界に普及させてくれる国であったが、ここに来て米国こそが世界の問題になってしまっていると手厳しい。そして、今回のウクライナ戦争に端を発した問題はヨーロッパで終結するとみている。いま起きているのは西洋世界の終焉であり、第1次、第2次、そして第3次世界大戦が、すべてヨーロッパを中心に起きているというのも非常に興味深い。また、中国と米国は簡単には戦争にはならないと見る。理由は、中国自体は、少子化で人口減少が続き、人口動態的に非常に重要な弱点を抱えている国だから戦争はできないからである。加えて、おそらくこの戦争が終わった後は、多極化した世界が現れて、脱西洋化した世界になるはずとし、西洋側にいる国なのに歴史や文化的に非西洋の国である日本は非常に理想的な立場に置かれることになるとまで述べている[53]。

[44] 篠田英朗(2025)「冷徹な交渉人としてのトランプ大統領」(2025年2月20日付日経新聞社)

[45] 飛田臨太郎(2025)「トランプ政権に3つの力学」(2025年2月20日付日経新聞社)

[46] 大越匡洋(2025)「米国第一=トランプ第一」(2025年2月20日付日経新聞社)

[47] 坂口幸裕(2025)「戦争は損と公言するトランプ」(2025年2月20日付日経新聞社)

[48] ドイツの経済シンクタンク、キール世界経済研究所によると、2024年12月までの欧州連合(EU)と欧州各国が戦時下のウクライナに提供した支援総額は約2580億ドルで、米国の約1240億ドルを大きく上回ったという。

[49] 米国が戦争を続けていく背景には軍需産業の“消費”を助けなければならない事情がある。米国はウクライナに軍事支援を続けてきたが、それは米軍と米国の軍需産業の「軍産複合体」の利益につながっている。米保守系シンクタンク、アメリカン・エンタープライズ研究所が2024年5月に発表した調査によると、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、米国がウクライナに提供した1750億ドル(約26兆3600億円)の援助のうち、実に約70%が米国内または米軍に費やされている。大統領権限による米軍備蓄の放出分(Presidential Drawdown Authority:PDA)、対外軍事資金プログラム(Foreign Military Financing Program:FMF)、ウクライナ安全保障支援イニシアティブ(Ukraine Security Assistant Initiative:USAI)などが含まれる。PDAはウクライナに武器を供給しその在庫を補充するために米国企業に資金提供する。FMFは外国に米国企業から武器を購入するよう促すことで米国企業に対する需要を高める。USAIは多くの場合、米国企業との契約を通じてウクライナに情報と兵站支援を提供する。追加援助は、海外での米軍のプレゼンス強化に充てられる。要はウクライナに対する米国の軍事援助のかなりの部分は、最終的には米国の防衛関連企業に渡っている。

[50]このトップ会談を停戦にこぎつける大きなチャンスと見ていたウクライナ勢は、決裂後そのままホワイトハウスから退出した。さっそくトランプは、ペンタゴンにウクライナから米軍をどこまで撤退できるかを調査させている。マスクはNATOから脱退しろと発言。ホワイトハウス報道官のレヴィットは、ウクライナ支援はすべてカットすると明言した。

[51] ミアシャイマー氏は2025年2月12日の米PBSのテレビ番組で「ウクライナが負けたのだ。我々にはもう影響力がない。トランプは現実を直視している」と指摘、「プーチンはウクライナ全土を征服することには興味がなく、ましてや東ヨーロッパ諸国を征服することには興味がない」と述べた。

[52] エマニュエル・トッドは、「トランプ政権になり、今後ウクライナへの支援が止められる」と読む。そして、「欧州の人々は、ロシアこそが帝国主義的な敵だと考えているが、真の敵は米国だ」と喝破する。ロシアが勝利してウクライナ戦争が終結する。ロシア軍はすぐに行動を止める。ロシアが、西ヨーロッパまで侵攻するなどということはあり得ない。欧州の人々は、自ら科した制裁によって自分たちの経済を意味なく破壊してしまったことに気づく。ようやく、欧州の敵は、ロシアではなくアメリカだと気が付く。ただし、トランプがウクライナの敗北が実はアメリカ勢力の終焉を意味するのだと気づけば、戦争をより深刻化させる危険性も出てくると警戒する。戦争が再活性化する可能性には「ドイツの軍事産業」と「米国の軍事産業の再活性化」の二つのシナリオが考えられる。まず、「ドイツの軍事産業の活性化」は、2025年2月23日のドイツ連邦議会(下院)の解散総選挙で、米国がドイツの政権交代を活用し、ロシアとの戦争にドイツを巻き込むことに成功してしまうようなことになれば、これは深刻な問題だと警告する。ドイツの産業力は、アメリカよりもはるかに高く、ロシアにとって真の脅威になりかねない。そうなれば、ロシアも核利用を考え始めてしまう危険がある。また、「米国の軍事産業の再活性化」は、政権に近い立場にいるマスクがアメリカの軍事産業の復活を加速化させる可能性を懸念する。ただ、もしそうなった時には、世界の誰も太刀打ちできない中国産業が完全にロシアを支える側についてしまうことも懸念している。

[53] エマニュエル・トッド(2025)「アメリカは戦争が必須と考える国、トランプ大統領は変えられるか」

7. プーチン・ロシアのグランド・ストラテジー

いまから25年前の2000年にウラジミール・プーチンがロシア大統領に就任し、強いロシアの復活を目指し、2014年にウクライナのクリミア併合、2022年2月24日にドネツク人民共和国及びルハンスク人民共和国の住民保護を目的にウクライナを武装解除する「特別軍事作戦」を実施し、同国に対する全面的な侵略を開始した。そして、いまや、米国トランプを巻き込んで自国に有利な形で停戦のテーブルにつこうとしており、地政学的にも、重要な位置を占めつつ今日に至っている。

プーチンのグランド・ストラテジー(grand strategy)[54]は、「勢力圏(sphere of influence)」の維持である[55]。ロシアにとっての勢力圏は、第1に「旧ソ連諸国」であり、第2に「旧共産圏と北極圏などの新しい領域」となる。とくに第一の「旧ソ連諸国」の勢力圏を守ることがロシア外交の根幹をなしている。そこで欧米の影響力を何としても排除することが最低限の目標となっている。ちなみに、旧ソ連諸国の外交志向は、主に「親露」・「親欧米」・「中立」の3つに分類される。ロシアの国際政治では、「多極的世界(Multipolar System)を目指す」ということも強調される。特に、米国が進める政策を「一極支配(unipolarity)」と捉え、米国の覇権の勢力圏から卒業し、中国などと組んで多極的世界を作り、その一角をなすことを目論んでいる。そしてこれも「勢力圏の維持」があってこそ可能であると認識している。その意味でも、現下のウクライナ戦争は、プーチンのロシアの「勢力圏の維持」にとって断じて譲れない重要な鬼門なのである。

ウクライナが親欧米路線に舵を切り、明確に「EUやNATOへの加盟」を目指した結果、ウクライナ危機に見舞われたが、これらは、「狭間」の国々が親欧米路線に傾き過ぎたことに対する「ロシアから懲罰」と考えられている[56]。

肝心の米露関係は、冷戦後も、複雑な歩みを重ねている。1990年代は、冷戦のイナーシャでロシアを仮想敵国とみる状況が続きNATOも存続させた経緯があったが、その後2001年米国同時多発テロ後、テロとの戦いでの共同歩調を軸に非常に短い米露蜜月期間も存在した。しかし基本的に冷戦的状況が多かれ少なかれ続いて今日に至っている。ウクライナ危機後、対露制裁などもありロシア経済は悪化したが、プーチンは高い支持率を維持して今日に至っている。

そして、新冷戦的な状況下で、米露対立の裏で、ロシアは中国と手を組み、米国による一極的支配ではない多極的世界を目指す動きも継続している。中露関係は、一般的に中露は蜜月と表現されることが多いが、必ずしもそうではないことに留意が必要である。専門家の間では、中露関係は「離婚なき便宜的結婚」と呼ばれており、決別することはありえないが、軍事同盟に発展することも考えられず、相互に不信感を抱いている。利害が一致する部分と相反する部分の両面を持つジレンマを抱えた関係にあるのである。以下の【図2】は、こうしたジレンマを抱えた中露関係を明示的に示したものである。

(出所)廣瀬 陽子(2017)「ロシアの世界戦略と日米露関係」

ともに反米であり、多極的世界の維持を目指している点があげられる。軍事やエネルギーなどの経済的実利でも協力関係にある一方で、上海協力機構やBRICSでは、対外的には協調関係を強調しつつも、内部ではそれぞれ勢力圏争いを展開しており、協力関係とはいい難い。また、両国が主導したい影響圏(旧ソ連、東欧、北極圏)及び、地政学的戦略が重なっているため、中露が相反する部分ともある。中露は相互に不信感を持ってはいるものの、実利的要素と対米政策という観点から、「戦略的パートナーシップ」を組んでいるというのが実情である。ロシアにとって、中露の戦略的パートナーシップの本質は「安心供与(reassurance)」ということもできる。潜在的に軍事的不信感があるからこそ、協調的な政治的関係を維持していくという一見矛盾するアプローチで中露関係を維持してきたが、特に2014年のウクライナ危機以降は、中露間は歴史的に最高水準にある。

ちなみに、最近米露関係に大きな変化があることとロシアが抱える潜在的リスクについても付記しておきたい。

いま、トランプはプーチン大統領との間で「非常によい関係を保ってきた」と強調し、「ロシアをG7に戻す」とまで言っている。首脳会談や停戦交渉について繰り返し前向きな姿勢を示してきている。これについて、1期目プーチン政権で首相を務めた大統領の思考法を知る数少ない人物でもあるミハイル・カシヤノフ氏[57]は、「トランプ大統領はプーチンを理解していない」「旧ソビエトの治安機関のKGBの中佐であったプーチン大統領が、第2次世界大戦後に確立された世界秩序を破壊することになる」と警告している[58]。あらゆる交渉がプーチン大統領にとって最も有利な立場から始まっている中、プーチン大統領のねらいは単にウクライナでの停戦にとどまらず、全面的な制裁解除も求めており、それはウクライナだけでなく西側諸国が降伏することを意味し、トランプ大統領が目指す交渉は困難なものになる。トランプは米国の軍事力に依存する欧州各国に対し不満を示し、さらに貿易でもアメリカは長年にわたり不当な扱いを受けてきたとし、関税を課す構えを見せており、欧米の結束が揺らいでいる。こうしたいまの状況こそ、プーチン大統領が待ち望んでいたものに他ならない。

しかし、方やプーチンも安泰ではない。ロシアが来るスタグフレーションによって経済状況が悪化する潜在的リスクに直面している。そのため、いずれにせよ年末までには停戦合意したいと考えている。現下の景気はかりそめで、きょう生産されあすには破壊される戦車や砲弾需要で一時的に戦時景気で支えられているにすぎない。こうした要因による経済成長はもはや続かない。2025年の成長率が0.5%にしかならないだろうとの予測もある。一方でインフレは上昇しており、ロシアは高いインフレ率と景気停滞が同時に起こる時期に差しかかっている。ロシアは不可避的に非常に困難な期間に入る。

はたして、スタグフレーションによる経済悪化の深刻で不可避的なリスクに直面するプーチンのロシアが、米国と欧州との立ち位置を念頭に、次の一手をどうとるのか、その帰趨が気になる。

[54] グランド・ストラテジーを達成するためのプーチン・ロシアの戦術・手段は以下の8つである。

①外交とビジネス

これはソ連時代からつながりが深い旧ソ連諸国を、ロシアの勢力圏に維持しておくために有効な手段とされている。ロシアの意に適わなければ、査証を拒否したり、禁輸措置を講ずることで、相手にダメージを与えることができる。

②情報とプロパガンダ(メディア)

2016年の米大統領選挙でも、ロシアはさまざまな情報とプロパガンダを有効に使って干渉したと騒がれた。メディアを活用した情報戦術は決して目新しいものではなく、ソ連時代からずっと使われている。

③政治家のすげ替えと教会の利用

政治家のすげ替えとは、(相手)国内のクーデタ支援や様々なレベルでの長短期的な政治的干渉などによって達成が目指される。ロシア正教の絆を利用することもあり、人的要素から相手国の内政を揺るがしていく。

④反対勢力・市民社会・過激派の支援

金銭面、技術面で相手国内の対抗勢力を支援し、内政の不安定化を図る。

⑤破壊活動・テロリズム

世界中で不可解な事件(暗殺など)が起きているが、一部は間違いなくロシアが首謀したと言われている。

⑥経済・エネルギー戦争

これは①とも重複する。旧ソ連諸国の中で、エネルギー非産出国は、石油・天然ガスの多くをロシアに依存している場合が多いが、政治的にロシアと相容れない場合、エネルギー価格を釣り上げたり供給を停止したりするほか、また、相手国の輸出産品に対して禁輸措置などを講じて、相手国を追い込む。

⑦凍結された紛争や民族間の緊張の創出や操作

「凍結された紛争」とは、(相手国で)停戦合意ができていながらも、領土の不法占拠や戦闘の散発が継続し、「真の平和が達成されない状態」であるが、ロシアはそれらを意図的に創出して来た。その際に、ロシアは相手国内に存在する分離主義勢力(未承認国家を構成)を支援することで、あえて民族間の緊張を生み出し、相手国の情勢を不安定化させる。この戦術は、ジョージア(グルジア)、アゼルバイジャン、モルドバ、近年のウクライナなどで効果的に用いられた。

⑧正規・非正規の戦争

正規戦としての軍事戦争に加えて、近年、サイバーテロやリトル・グリーンメン(特にウクライナにおいて、実際はロシア兵だが、腕章や身分を隠して親ロシア派として活動している武装勢力)にみられる非正規戦を、ロシアは効果的に用いている。非正規と正規の両者が混在した形で用いられるハイブリッド戦争は中東のISIS(イスラーム国)も使う戦術で、近年問題になっており、「21世紀型戦争」ともいわれている。

これら、主に8点に集約される手段を使って、ロシアは勢力圏維持のための政策を行っている。

[55] 勢力圏 (sphere of influence, SOI)」 は、ある国家もしくは組織が支配する領土外において、文化的、経済的、軍事的、政治的な独占権をもつ地域を指す。(出所)廣瀬 陽子(2017)「ロシアの世界戦略と日米露関係」

[56] 廣瀬 陽子(2017)「ロシアの世界戦略と日米露関係」、(2020)「プーチンのグランド・ストラテジーと「狭間の政治学」」(『新しい地政学』)

[57] ミハイル・カシヤノフ氏はロシア財務省出身の官僚で、2000年5月にプーチン大統領によって首相に起用され、市場経済改革に取り組んだ。しかし政策をめぐる対立などから2004年2月に解任され、その後は民主化を訴える野党勢力のひとりとして強権化するプーチン政権を厳しく批判してきた。ロシアによるウクライナ侵攻のあとは外国のスパイを意味する「外国の代理人」に指定され、現在はロシア国外に活動の拠点を移し、独自の情報源に基づく分析をしながら言論活動を続けている。

[58] 「トランプ大統領は、プーチンとゼレンスキー大統領を交渉のテーブルにつかせ、合意させなければならないと考えている。プーチンの考えはそれとはまったく違う。彼はゼレンスキー大統領と交渉のテーブルについて話し合うつもりはない。彼はトランプ大統領との交渉のテーブルにつき、世界の運命を決定づけたいと思っている。彼はそのような特別な敬意が払われることを求めてる」「彼の計画の中では、ウクライナはアメリカとの関係を築くうえでのひとつの要素に過ぎない。ソビエト時代そうだったように、2つの大国が世界の運命を決めることを彼は望んでいる。ウクライナ問題があれば中東問題もあり、核軍縮や核兵器管理など様々な戦略的テーマについて話し合いを続けること。プーチンが求めているのはそういうことで、あらゆる国際的な問題やヨーロッパにおける安全保障の新たな枠組みについて協議したいと思っている。ヨーロッパはプーチンの勢力圏、アメリカやそのほかの地域はトランプ大統領の勢力圏というふうに。」「トランプ大統領は交渉前から2枚の切り札を彼に与え、ウクライナの領土保全とNATOに加盟しないことについて言及し、さらに首脳会談を(サウジアラビアの首都)リヤドで行うことも決まった。プーチンが彼(トランプ大統領)をモスクワに招待し、トランプ大統領は彼をアメリカに招待した。これはプーチンが望んでいることなのだ。プーチンは何も譲歩する必要がない。」「プーチンのロシアがどうなるかはいまの西側諸国にかかっている。もしプーチンが勝者になったなら、さらなる攻撃が想定される。停戦合意がどんなものになろうと、プーチンは再びウクライナを攻撃する。完全に野放しの状態になる。プーチンは、NATO加盟国のどこかに何らかの攻撃を仕掛け、集団的安全保障の反応としてNATOがどう出てくるかを見ている。プーチンのロシアの攻撃性や脅威は減少することなくそのまま残るだけでなく、さらに強まる可能性さえあるということは明らかである」とミハイル・カシヤノフ氏は吐露した。(出所)NHK(2025)「トランプ政権、すでに失敗」(2025年2月21日ミハイル・カシヤノフ氏インタビュー)

8. 習近平・中国のグランド・ストラテジー

現在の東アジアの国際秩序を規定しているのは、75年前の1951年に締結された「サンフランシスコ条約」に依拠した所謂「サンフランシスコ体制(San Francisco System)」[59]である。中国は、この「サンフランシスコ体制」下で「不当にも中国に返還されなかった領土」を取り戻すことを大義に掲げている。この対象は、台湾のみならず南シナ海のスプラトリー諸島や沖縄まで含むとする専門家もいる[60]。

こうした中、中国は、中国建国75周年という節目の2024年を迎え、今年2025年は、第2次世界大戦終結80周年を迎える。「サンフランシスコ体制」は、グローバルシステムとして、米国の一極支配を前提に構築されてきたが、その圧倒的であった米国の覇権体制が大きく揺らぎつつ中で、中国は、この時期に、「サンフランシスコ体制」の再構築を試みようとしている。

こうした中国の動向を視野に、「対中封じ込め」のため、2019年に米日豪印4カ国による通称「クアッド」と呼ばれる「4か国安全保障会議(Quadrilateral Security Dialogue; Quad)」が発足している[61]。最近では、2025年1月21日午後、トランプ政権の発足後初の「クアッド」外相会合が米ワシントンで開かれた。トランプの2国間ディール(取引)外交が注目される中、第2次トランプ政権はクアッドの枠組みについて継続姿勢を明確にし、中国への対抗姿勢を鮮明にしている[62]。

さはさりながら、「ルールに基づく国際秩序」維持を唱える米日豪印4カ国による「クアッド」グループと、中国、ロシア、北朝鮮の同盟国という2極的な対立構造は、「サンフランシスコ体制」を再構築するプロセスにあるとも言える。しかし、皮肉なことに、そういった2軸的な対立構造があるがゆえに、依然として、世界を抗争に巻き込む一触即発の潜在的危険性を孕んでおり、こうした「クアッド」構想それ自体が時代遅れとなっているとの分析もある。

そもそも、中国の近年における対外政策は、常に相矛盾するアンビバレントな両義性がある[63]。つまり、中国が、領土・領海に対する自己主張を強硬化させる中で、中国外交がはらむ両義性は、たびたび、権利・権益を衛る「維権」と安定を維持する「維穏」の二語に集約されると言われる。この「維権」とは、中国が主張するところの領土・領海における権益の保護ないし獲得を意味し、「維穏」とは、経済発展に必要な平和的な国際環境の維持を意味する。前者のみを追求し続ければ、対中警戒心を強めた諸外国による「対中封じ込め」が形成・強化され、安定的経済成長のための「戦略的好機」が失われる。後者を過剰に追求すれば、指導部の妥協的姿勢に対する国内世論の反発を招く。中国の対外政策に関しては、特に習近平政権期に入って重要な改革が実施されてきた。習近平政権は、以下の対外政策決定・執行機構に対する集権、統制、協調、均衡の改革を進めてきた。

<中国習近平政権対外政策決定・執行機構改革>

1)トップリーダーの権威の強化=「集中」

総書記たる習近平への権力集中による権威強化が行われた。

2)海上法執行をめぐる改革=「統制」

各地方や各部門の組織や幹部に対する統制が強化された。習個人による軍や政治・外交組織に対する権力の強化と、これらの法・紀律整備の進展は、各アクターが、自らの組織的利益に基づいてその裁量権を行使することに対する大きな制約となっている。その傾向が最も顕著なのが海上法執行機関である。中国と米国、および中国と周辺諸国との関係が悪化したことの原因として、海洋アクターが多元化しすぎており、その政策執行に対するコントロールが困難になっていることを背景に新設された。

3)―部門横断型機関の機能強化=「調整」

領域横断的な機構が積極的に活用された。2014年 1 月に、中央国家安全委員会(国安委員会)が、政治局会議において正式に設置が決定された。その職責は、「国家安全戦略を制定・実施し、国家安全法治建設を推進し、国家安全工作方針・政策を制定し、国家安全工作の重大問題を検討・解決すること」にあるとされた

4)―外交系統幹部の地位向上=「均衡」

外交系統幹部の地位向上が図られた。

いまや、米中関係は、「トランプ2.0」の登場で、抑制なきデカップリングの時代を迎えている[64]。トランプは、従来の米国の世界観の軸であった民主主義、自由貿易、集団的安全保障体制を否定し、対中関税政策を強行しており、世界中に報復合戦(Tit for tat[65])の不穏な緊張感が増幅しつつある。しかし、当の中国は、報復関税の応酬をしつつも、ある程度予測可能性が高まっていたこともあり、比較的冷静な対応を維持しつつ、今後の関係性の「大枠」がどうなるかを探っている。

コロナやウクライナ戦争を経た現在とでは国際環境が大きく異なる中で、トランプ政権とバイデン政権との間には一定の連続性があるものの、それでも特にトランプ大統領個人の特性に由来する非連続性がある。中国から「出禁」措置を受けているルビオ国務長官をはじめとして、ウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官、コルビー国防次官といった対中強硬派が政府高官に多く起用されている「トランプ2.0」の対中政策は、関税、貿易政策だけで形成されているわけではなく、むしろ経済安全保障や台湾問題の面でバイデン政権の政策を継承している点もあり、中国としては過去の経験を踏まえながら予測の範囲で比較的冷静に情勢を見ている。

しかし、「トランプ2.0」では米中関係の「枠組み」が大きく異なっている点に留意が必要である。トランプ大統領が提起している追加関税は、中国だけに向けられたものではない。同盟国や同志国にも向けられている。その根拠は「アメリカ・ファースト」の論理に基づいている。加えて「トランプ2.0」の対外政策全般は、関税政策だけで説明できない。ロシア政策や中東政策、そしてウクライナ政策などの全体像、またそこでの中国の位置付けなどを見極めなければならない。いまや、ゲームのルールが変わってしまっている。国際政治の世界での中国の立ち位置は以前にまして厳しくなってきている。西側諸国では「中ロ一枚岩」論も根強い。またインドなどの新興国からの突き上げもある。トランプ政権はまずは欧州、中東問題、ウクライナ問題に着手している。米中関係を含めた東アジアはその後になる。すでにトランプはウクライナ和平に向けた動きを見せている。原則、米国は「米ロ」接近の中で「脱欧州」を目指している。そこで、欧州が米国への対抗として中国に接近してくる可能性もある。中国は歓迎するだろうが、米ロは好まない。「トランプ2.0」では、ロシアとの戦略的接近はあっても「米ロ」関係改善の帰趨は不透明である。先進国への対抗を当面の課題としている中国としては、強固な中ロ関係にほころびが生じることは避けたい。中東では、かつて中東でサウジアラビアとイランの仲介役を務めた中国ではあるが、いまやイスラエルが比較的優位になり、原油、天然ガスのトップバイヤーとしての中国の立ち位置は難しくなっている。こうした中、中国の習近平国家主席としては、米中の関税、貿易問題をあまり拗らせずに、紛争リスクを最小化しつつトランプ大統領との間合いをとってゆくことが肝となる[8]。気になる台湾問題については、トランプ政権の外交・安保チームが中国に厳しい政策スタンスを継続している。同時に、半導体をめぐっては関税政策の面で台湾にも厳しい政策をとっている。トランプは中国を長期的な「競争相手」として見ている。しかし、その中で、「台湾カード」を、対中政策を進める上でどの程度「使える」カードとして見ているのかについては不明である。

目下、トランプは、「アメリカ・ファースト」の論理に基づく自国第一主義で、同盟国、同志国との関係性や、NATO(北大西洋条約機構)、QUAD(日米豪印戦略対話)、ファイブ・アイズ(米・英・加・豪・ニュージーランドによる諜報・情報の共有体制)、日米韓、日米比などの枠組みから距離を置きつつある。こうした「トランプ2.0」の対外政策を見極めつつ、中国は、周辺国との関係強化に注力している。米国の同盟国、同志国との関係改善強化と、米国と同盟国、同志国の引き離し、また同盟国、同志国間の引き離しを同時に進めようとしている。さらに米国・中国・ロシアの3か国による新たな体制[66]への飛躍可能性に言及する論者もいるが、いまはまだ五里霧中である。

[59] 「サンフランシスコ体制」は、米国の冷戦戦略に起因する体制で、1951 年に締結された「サンフランシスコ平和条約(対日平和条約)」と「日米安全保障条約」という二つの条約を基礎に形成されたアジア太平洋地域における国際秩序である。目的は、①米国が形成した同盟網によって、日本とアジア太平洋地域における共産主義の拡大を防ぐこと。②対日平和条約の締結を通じて、日本とアジアの近隣諸国との間で “ 和解 ” を成立させること。の2つであった。米国にとって、敗戦国日本とアジア近隣諸国との和解を進め、経済面での結びつきを強めることは、共産主義の浸透を防ぎ、東アジア地域を安定させるためにも必要とされた。日米両国の国益が一致していたため、ヴェルサイユ体制やワシントン体制といった第一次世界大戦後の国際秩序に比べてはるかに安定したものになった。中国建国と朝鮮戦争の勃発によるアジア冷戦の本格化によって、東アジアの戦略的要衝に位置する日本の価値は急上昇した。アメリカは、日米安全保障条約に基づき、日本本土と沖縄に広大な米軍基地を配置し、これを自由に運用できた。これによって、米国は、中国を念頭に置いた共産主義の拡大を抑止するためにアジア全域ににらみをきかせることが可能になった。一方、日本にとってもサンフランシスコ体制から得られる利益は大きかった。日米安保条約によって日本は本土防衛を米国に依存できた。1950 年代当時、東アジアにおいてアメリカ軍に対抗できる戦力を持った国は皆無であった。さらにもう一つ重要であったのは、日本がアメリカを中心とする国際経済秩序に組み込まれたことである。これによって、北米という巨大市場が日本に開放されたのみならず、最新技術や生産性向上のノウハウをアメリカから導入できるようになった。さらに外資による資本導入の道が開かれ、日本の経済的自立に大きく貢献した。このようにサンフランシスコ体制の下で、日本は軍事支出を抑制しつつ、国際経済システムへの参画を保障されたことで、有利な条件の下で 1950 年代後半から始まる高度経済成長を迎えた

[60] Kawashima Shin(2024)「China Rejects the ‘San Francisco System’ Beijing may be trying to turn back the clock.」(August 21, 2024;The Diplomat)

[61] 通称「Quad(クアッド)構想(4か国安全保障会議)」は、戦略的同盟を形成する日本、米国、オーストラリア、インドの4か国間における会談で、「アジアの民主主義の弧」によって実質的に中国を包囲する態勢となっている。安倍晋三首相が2006年に4カ国の戦略対話を訴えたのがきっかけで、2007年5月に発足し、2021年3月に初めてオンラインで首脳協議が実現。同年9月には初の対面会議をワシントンのホワイトハウスで開催、22年5月には日本で首脳会談を開いた。対中国に重心を移す米国が中核的な役割をしている。中国が「上海協力機構」を支持するのに対して、新アメリカ安全保障センターのダニエル・トワイニングは4か国を「アジアのNATO」としている。ちなみに、地域の枠組みとして4か国対話の存在感を高めたい日本、アメリカ、オーストラリアに対し、インドは伝統的に非同盟主義の立場を取り、対中包囲網の色彩が濃い4か国対話には、「同盟の一員と見なされかねない」との懸念が根強かったため及び腰であったが、第二次安倍政権を引き継いだ内閣総理大臣の菅義偉は「4か国対話は対中国でも軍事同盟でもない」と繰り返し説得し、アメリカ側にも対中国色を薄めるよう働きかけることで、長年の懸案事項であった4か国対話を毎年開催することに成功した。米国のシンクタンク新アメリカ安全保障センターは、米国はアジア太平洋で増大する経済力を背景に影響力を増す中国に対応するために4か国対話を推進し、民主的国家間で一連の同盟を構築することはアメリカの国益を促進するとしている。4か国戦略対話の発展は中国軍の近代化と連動し、また台湾海峡での偶発的事態に対しては「戦力投射能力」を備えるとしている。

[62] 2025年1月21日午後に開催されたトランプ政権の発足後初の「クアッド」外相会合には、ルビオ米国務長官、豪州ウォン外相、インドのジャイシャンカル外相、岩屋毅外相が参加。ルビオ国務長官は、初登庁した米国務省内で会合に臨んだ。多国間協力の枠組みに否定的なトランプ氏だが、米NBCのインタビューでルビオ氏は自らクアッドに触れ「米国にとって重要な問題について、世界中の同盟国と協力する重要性を確認するものだ」とした。「クアッド」外相会合開催後の共同声明では、「あらゆる領域における安全保障がインド太平洋の人々の発展と繁栄を支えるという確信を持ち続ける」と強調。「増大する脅威に直面するなか、地域の海洋・経済・技術の安全保障を強化する」と打ち出した。クアッドはインド太平洋地域で経済、海洋安全保障、サイバーといった分野での連携をうたう。中国の東・南シナ海での海洋進出や先端技術の高度化に対処するうえで4カ国協力は重みを増す。

[63] 角崎信也(1990)「習近平政権下の対外政策決定・執行過程」(令和元年度外務省外交・安全保障調査研究事業「中国の対外政策と諸外国の対中政策」)

[64] イアン・ブレマー(2025)「トランプはGゼロ世界の最大の受益者」(2025年2月6日『Voice』)

[65] 「Tit for tat」=「やられたらやり返す」

[66] 川島 真(2025)「トランプ政権下の日米中関係と東アジア」

[67] 政治学者姜尚中は「AERA」巻頭エッセイで、以下の洞察を披露している。「米中関係では二つのシナリオが考えられる。第一のシナリオは、ロシアというジュニアパートナーを従えて、二国間で中国を牽制しながら、エネルギー資源を手にし、米国の利益を拡大させていくシナリオ。第二のシナリオは、米国、中国、ロシアによる「新ヤルタ体制」を構築していくシナリオ。軍事力を行使して泥沼化すれば、これが米国の衰退につながると考えている。米国単独による一極支配(ユニラテラリズム)を目指しているわけではない。したがってブッシュ・ジュニア政権の時のネオコンのように米国的な価値観を世界に宣布するためにレジームチェンジを掲げて先制攻撃も厭わないわけではない。また、クリントン=オバマ=バイデンの民主党政権時のように民主主義vs.専制主義の二元論で世界を分け、必要な場合には軍事力の行使も辞さないリベラル・デモクラシーの米国とも違う。要するに「帝国」としての米国の、世界に対する過剰関与を縮減し、ロシアや中国といった、国連安保理常任理事国で核を保有する大陸大国との「談合」による寡頭制支配のレジームを作ろうとしているように見える。」(出所)姜尚中(2025)「トランプ大統領によって劇的に変化するアメリカ」

9. 「トゥキュディデスの罠」克服の地平線に見える「新ヤルタ体制」の予兆

以上、様々な観点から、いま我々が直面しているトランプ時代の状況分析をしてきた。

まず、国家の栄枯盛衰興亡史と「トゥキュディデスの罠(Thucydides Trap)」についての考察から始め、ウクライナ戦争、欧州防衛共同体構想、ヘルシンキ宣言、トランプのグラン・ランプラスマンという危険思想、さらには、直近のウクライナのゼレンスキー会談の破綻で露呈したトランプのロシア寄り変節についても解析を試み、加えて、プーチンのロシアと習近平の中国のそれぞれのグランド・ストラテジーまで射程を広げて、人類の宿痾とも呼ぶべき「トゥキュディデスの罠」を念頭に、俯瞰的に論点整理を試みてきた。

とりわけ、米中間の激しい関税戦争の泥沼化は、両国にとっても、世界にとっても、百害あって一利なしであり、看過できない深刻な事態である。ろくなものではない。米中と言う世界トップ2の大国が同時に「内向き」になることで、世界中の経済が減速を余儀なくされることは必至である。そして、コスト削減、生産性向上、貧困削減、格差解消に貢献して世界中が裨益してきたグローバル化の恩恵が減殺され、「負の押し付け合い」によって世界は断片化が加速し、経済と金融は低迷し、すでに内患を抱えている米中両国のさらなる病状悪化は不可避となる。世界各国の消費者物価は高騰し、経済成長は鈍化し世界中のサプライチェーンは麻痺することは必至であろう。同時に、世界中でインフレが加速し、国民の生活が悪化し、それが、既存政権への不満となって政治が不安定化する。企業にとっても、こうした地政学的なリスクは深刻な打撃を与える。つまり、米中が「トゥキュディデスの罠」に陥るコストとリスクは世界の経済と政治の持続可能性にとって致命的なのである。つまるところ、「トゥキュディデスの罠」は、人類を幸福にしない鬼門なのである。

結論から、あえて、やや開き直った感じでおおざっぱなことを乱暴に言うならば、もはや、人類は、何度も繰り返してきたこの「トゥキュディデスの罠」を、今回こそ卒業しない限り、もはや次の明るい未来は到来しないところまで来てしまっているということである。

皮肉なことに、そもそも、人類の存在自体を無効化する気候危機問題や核軍縮という大局的な課題を前にして、もはや、地球と言う惑星上に、人為的な国境線を引いて、敵味方の区分けで相互に疑心暗鬼になり、軍事力による「力の関係」の比較優位によって一喜一憂するゲーム自体が無意味化する時代にすでに我々人類はいるのである。タイタニック号の眼前には氷山が迫っているのにもかかわらず、部屋取り合戦でしのぎを削っている場合じゃないのである。沈没してしまったら、元の木阿弥である。もはや、この地球と言う惑星上で、井の中の蛙のごとく、狭い人類種内の姑息な「トゥキュディデスの罠」という不毛なnever endingゲームをしている暇はないのである。

それでは、はたして、人類にとって、このおぞましき「トゥキュディデスの罠」の克服は可能なのであろうか。「法の支配」が弱肉強食のパワー・ポリティクスが支配する「ジャングルの掟」に取って代わりつつある現代国際社会において、その先に、いかなる地平線が見えてくるのであろうか。

その問いに対しては、いかに優秀な国際政治学者と言え、明確な即答は難しいであろう。しかし、あえて、「トゥキュディデスの罠」の克服は可能であると考えたい。ヒントがある。いまなら可能性はある。手段もある。いまなら、まだできることがあるとも思っている。

実は、やや逆説的な響きもあるが、「トゥキュディデスの罠」の克服のことを一番考えているのは、他ならぬトランプなのではないかと思っている。彼の品格や言動、「反・脱炭素」や「反・DEI」政策等の一連の政策にはまったく同意も共感もしていないが、ただ1点、彼が、米国の覇権持続可能性に懐疑的な点については大いに共感する。まっとうな解像度を持っていると思っている。トランプは、このまま米国が覇権を振りかざし軍事力を行使して泥沼化してゆけば、これが米国の衰退につながり命取りになる考えている。米国単独による一極支配(unilateralism)を目指していない。従来の米国の世界への過剰関与を縮減しようとしている。この点はまっとうで、正鵠を射ている。

さらには、場合によっては、その先、ロシアや中国といった国連安保理常任理事国で核を保有する大陸大国との寡頭制支配のレジームを作る可能性すらある。政治学者の姜尚中が言うところの米国、中国、ロシアによる「新ヤルタ体制」構想である[68]。もし万が一これが実現したならば、「トゥキュディデスの罠」の克服のためのトランプ特有の歴史的変革となろう。

しかし、当然のことながら、仮に「新ヤルタ体制」は実現したにせよ、これで良いわけではない。

むろん、核保有大国だからと言って、専制的なロシアや中国にほとんど専制的なトランプの米国が国際社会を寡頭制支配することのリスクは大きい。3か国にとって有利になることだけを強行する可能性もある。それが、今後の世界の恒久平和を担保するものになるのかについては多くの懸念がある。ましてや、気候危機対策に懐疑的な米国とロシアが発言権を有する「新ヤルタ体制」がどこまで「パリ協定」を順守し「2050年カーボンゼロ」を目指す「脱炭素社会」構築に向けた気候危機対策に真摯に向き合ってゆけるのかについてははなはだ心もとないとことがある。

こうした事情を念頭に、さらにこの初期段階の「新ヤルタ体制(フェーズⅠ)」の次のステップ「新ヤルタ体制(フェーズⅡ)」への早期移行が必須不可欠だと考える。旧発想のイナーシャから卒業した新次元のレジームとしてこの「フェーズⅡ」に期待すべくは、この「フェーズⅡ」の中に、「気候危機問題」「核軍縮」という大局的な課題に対する本格的な連携共闘体制と同一の目標をしっかり盛り込んだスキームを構築することである。気候危機問題と核軍縮問題という難解な2元連立方程式の「解」を実装した「新ヤルタ体制」を構築することは、絵空事ではなく必須要件だと考える。

むろん、気候危機問題は、目下「反・脱炭素」を標榜しているトランプの米国やそもそも化石燃料立国のプーチンのロシアにとってなかなか受け入れがたいテーマである。気候危機問題のリスク自体も早期解決のための対策の必要性も理解しているではあろうが、国内事情で「脱炭素」に対して否定的スタンスを固持している。この米国とロシアを説得できる国は中国に他ならない。グローバルサウスの代弁者として、そして、世界最大の再生可能エネルギー大国で世界の脱炭素を牽引している中国自身が、ここで毅然とイニティブをとって米ロを巻き込んで、「新ヤルタ体制」に気候危機問題や核軍縮という課題に対する本格的な連携共闘体制を実装することを期待したい。

加えて、この「フェーズⅡ」には、EU を欠いたら「臥龍点睛を欠く」ことになる。EUも対等なメンバーとして参加すべきだと考える。過去の豊富な経験則に裏付けされたすぐれた知財と多くの優秀な人材を抱え、今までも多くの未来志向的な政策決定を展開してきたEUが、ともすると暴走して大事故を起こす懸念も内包しているフェーズⅠの米中ロ3カ国への牽制を果たす「チェック+バランス」の役割も大きいと考える。馬力の大きな推進力抜群なエンジンを搭載している米中ロの車に、暴走の危険防止装置と秀逸なナビゲーション機能をもったEUを実装することは、今後の大事故を起こさないための安全運転を担保するためにも必須不可欠であると考える。EU等の元々G7メンバーが参加する「新ヤルタ体制(フェーズⅡ)」の構築は本来の国際社会のガバナンスの健全化に重要な意味を持ち、今後の持続可能な人類社会を担保するために必須不可欠な要件であろう。

「新ヤルタ体制(フェーズⅡ)」の実現それ自体は不可能ではないと考えている。「新ヤルタ体制」は、もともと生い立ちも違う国同士、おそらく「同床異夢」の感も否めないであろう。しかし、だからこそ、お互いに視線や発想を変えることが大事である。それが鍵となる。先入観を抱きながら疑心暗鬼な目で相手をにらみつけて、お互いを「敵」として敵視しながら牽制している限り、埒はあかない。こうした不幸な関係には、「情報の非対称性」問題が巣くう。そこには、不毛で莫大な「取引コスト」が発生する。むしろ発想を転換し、視線を相手から頭上の空に移して、共通の喫緊の最優先課題である気候危機問題と闘う「同志」としてrespectを持って連携できれば、そこにはもはや争ったり戦争をしたりする余地なくなる。その解決方法は、不合理な「情報の非対称性」問題を解決することに他ならない。現段階では、互いの情報が非対称だからお互いに誤解も生じ疑心暗鬼にも陥る。そこで、お互いにとって必須不可欠な情報を共有することで「情報の非対称性」問題を徐々に解決してゆくことができる。さらに世界中の膨大な軍事費を、一気に気候危機対策にシフトして平和利用出来たらどんなにか好いであろうか。

米中ロEUにとって、軍事情報を筆頭に機密情報も多くあるので、すべての情報を一気に共有化することは難しい。よって、最初に、手始めにお互いに有益で最も共有化が必要な危機情報たる気候危機情報を共有化することから始めたらよいであろう。これに米中ロEUも異論はなかろう。

幸いに、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change;気候変動に関する政府間パネル[69])等による科学的知見に裏打ちされた信頼度の高い高質な情報がすでに世界中で共有化されている。しかも、いまやAIも発達進化している。ビッグデータを共有し、米中ロEUにとって「気候危機」リスクを瞬時に予告・認識する危険信号を同時発信できる仕掛けを構築することは、さほど困難ではない。米中ロEUが協働して、既存のIPCCや「パリ協定」のプラットフォームを活用して、その強力な実行推進のための先進的装置を建設するのである。しかも、単なるデータにとどまらず、むしろ、気候危機対策のための「緩和(Mitigation )」や「適用(Adaptation)」戦略やそれを支えるイノベーション等の政策決定者に有益な情報共有化の習慣と仕組みが定着すれば、徐々に米中両国間の「情報の非対称性」問題も解消に向かってゆくことが期待できる。手前みそながら「炭素通貨[70]と脱炭素共同体」の実装も期待したいところである。

「新ヤルタ体制(フェーズⅡ)」は多重的に重要な意義を持っている。カーボン本位の価値基準でグローバルガバナンスを再構築することで、温室効果ガス(Greenhouse Gas;GHG)大量排出型化石燃料システムのみならず戦争行為自体も否認する。その合理的帰結として気候危機問題解決と世界の恒久的平和構築の早期実現を担保する全球的な装置が建設される。この未来志向的なプラットフォームの構築は「トゥキュディデスの罠」への転落リスクを瞬時に予告し制御するリスク牽制・安全作動装置でもある。つまり「二刀流」の優れたグローバル・プラットフォームなのである。

いまこそ、かのヘンリー・キッシンジャーが「トゥキディデスの罠を避けるために、われわれ全員が協力する必要がある」と喝破していることを、忘れてはなるまい。

何より大事なのは「隗より始めよ」である。米中ロEUが協力して、人類共通の敵たる気候危機の早期解決ためのグローバル・プラットフォーム創設から始めたらどうか。

現下の「トランプ現象」は、覇権国米国の断末魔の末期的症状であり、同時に世界が抱える危険信号でもある。しかし、空前絶後の2度とこないチャンスでもあるとも言えよう。

もう、その次はない。あのお騒がせなトランプが、実は、明日の明るい国際社会へのヒントも持っている可能性があることに気付くことは重要である。本人がどこまで自覚しているかは不明だが。

ひょっとしたら「トランプ」は、炭鉱に入る前に事前に危険を告げる「カナリア(canary in the coal mine)」[71]なのかもしれない。

確かに、「トランプ」も「カナリア」も、頭は黄色であるが。

(end of documents)

[68] 政治学者の姜尚中は「AERA」巻頭エッセイで、「ブッシュ・ジュニア政権の時のネオコンのように米国的な価値観を世界に宣布するためにレジームチェンジを掲げて先制攻撃も厭わないわけでもありません。また、クリントン=オバマ=バイデンの民主党政権時のように民主主義vs.専制主義の二元論で世界を分け、必要な場合には軍事力の行使も辞さないリベラル・デモクラシーの米国とも違います。」と洞察している。また「米国、中国、ロシアによる「新ヤルタ体制」を構築していく」可能性にも触れている。(出所)姜尚中(2025)「トランプ大統領によって劇的に変化するアメリカ」

[69] IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が設立した政府間組織。気候変動に関する科学的知見を評価し、各国政府の政策に科学的な根拠を提供することを目的としている。IPCCは、気候変動の理解に関連する世界の科学的、技術的、経済社会的情報を検討し、評価しており、事務局はジュネーブのWMO本部の中におかれ、職員の数は13人である。IPCCは国連加盟国とWMO加盟国のすべてに開放され、IPCCビューロー(議長団)と議長は全体会議で選出される。

[70] 古屋力(2023)「「炭素通貨」は、気候危機と資本主義の共通解となりうるのか」

〈VaneOnlineの該当ページはこちら〉

[71] 「炭鉱のカナリア」とは、かつて炭鉱労働者が有毒ガスの漏出をいち早く察知するためにカナリアを鳥籠に入れて地下に連れていった歴史的背景から生まれた表現。実際に、カナリアはガスに敏感で、危険が迫ると人間より先に異変を示すことから、その挙動が「早期警告」となった。