「世界は醜く、不正で、希望がないように見える。といったことが、こうした世界の中で死のうとしている老人の静かな絶望さ。だがまさしく、私はこれに抵抗し、自分ではわかっているのだが、希望の中で死んでいく。ただ、この希望、これをつくり出さなければならない」(Jean-Paul Sartre 対話「今、希望とは」より)

1.「民主主義の年」2024年に起きた過去120年で初めての各国政権与党全滅という珍事

つい先日2024年12月30日に、英国Financial Times誌に、John Burn-Murdoch記者が、実に衝撃的な分析記事を掲載した[1]。”What the ‘year of democracy’ taught us, in 6 charts”という表題で書かれた記事である。「民主主義の年」と呼ばれた2024年は、この1年間で、世界中73カ国で世界の総人口の半分以上の人々が15億枚以上もの投票用紙を投じて投票した[2]が、中でも特筆すべき現象として、今年選挙が行われた先進諸国12カ国で政権与党が軒並み敗れていると指摘。その背景について興味深い分析をしている。

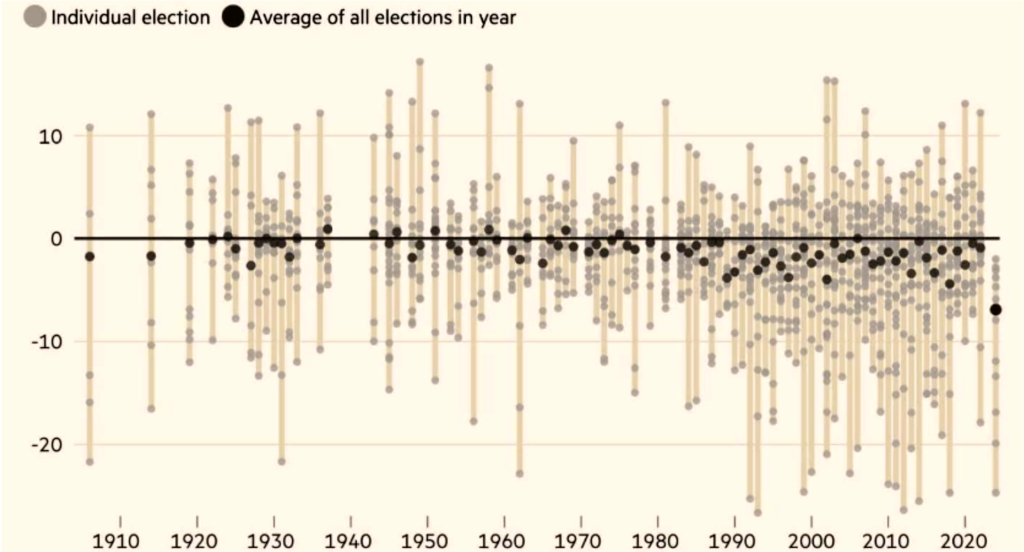

以下の【図1】は、1900年初頭から2024年に至るまでの過去120年間にわたる先進諸国における政権与党の選挙結果の推移を示している。このグラフは、政権与党の得票シェアの増減を示している。プラスの象限の点は政権与党が得票シェアを増やしていることを意味し、逆にマイナスの象限の点は政権与党が得票シェアを減らしていることを意味する。これを観て一目瞭然であるが、図の右端にある2024年のグラフは、明らかに、例年と違い、すべての選挙結果を示す点が、マイナス象限にある。同年選挙が行われたすべての先進12か国において軒並み政権与党が“NO”を突きつけられていることを示している。こうした事態は過去120年間で初めての異常事態である。

(Rise/fall in vote share for governing parties in national elections % pts by year)

(出所)John Burn-Murdoch(2024)”What the ‘year of democracy’ taught us, in 6 charts”

( Financial Times 30th Dec 2024)

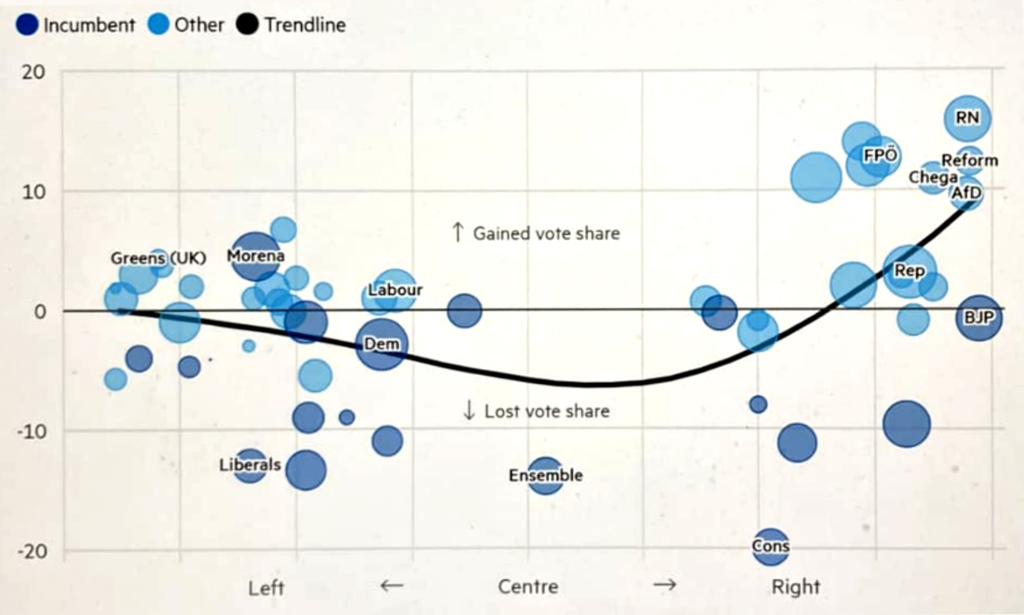

また、以下【図2】は、2024年の先進諸国における右派・左派政党の投票獲得趨勢比較を示している。横軸は、右が右派、左が左派を示す。ゼロより上のプラス象限の点は得票シェアを増やしている政党を示し、マイナス象限の点は得票シェアを減らしている政党を示している。この図は、2024年に投票獲得シェアを伸ばしたのが「右派」であったことを一目瞭然に物語っている。右派の勢いに比べ左派にはその勢いはなく、また、中道の投票獲得シェアは大幅に落ち込んでいる。

(Change in vote share by party’s left/right position, elections around the world in 2024)

(出所)John Burn-Murdoch(2024)”What the ‘year of democracy’ taught us, in 6 charts”

(Financial Times on 30th Dec 2024)

以上2つのグラフが如実に物語っているのは、2024年に、先進国において、物価高や所得格差、高失業率、移民流入など内政への有権者の不満が噴出した形で、軒並み政権与党が、国民から「失格の烙印」を押された結果、各国で政権交代が相次ぎ、しかも、多くの国で、同時に、右傾化が加速しているという事実である。

この2つの奇異な政治現象は、コインの表裏の関係にあるとも言えようが、果たして、その根底ではいかなるマグマが動きつつあるのか、そして、今後何が起こってゆくのであろうか。

2024年6月の欧州議会選挙では、内向きの「自国第一」の右派が伸長しロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー高騰や移民・難民の流入を受けEUに懐疑的な右派政党が議席の2割以上を獲得した。また、翌7月の英総選挙では、EU離脱による輸入コストの増大や移民減少の人手不足に伴う物価高騰に対し有権者の不満が募り有権者が内向きの政治を支持し14年ぶりの政権交代に至った。さらに日本も10月に政権与党が厳しい審判を下され、11月の米国大統領選では政権与党民主党が破れ共和党トランプが返り咲いた。韓国では同年4月の総選挙で物価高や高齢化、医師不足などを争点に最大野党が議席の過半数を占めたほか、目下現職与党大統領が弾劾される事態にまで至っている。

しかも、こうした政権与党交代や右傾化の政治現象は、先進諸国だけの現象ではなく、6月のインド総選挙で所得格差等を背景に与党が過半数を割り込み、同月の南アフリカの総選挙で与党ANC(アフリカ民族会議)が過半数を割り込み、7月イランで保守強硬派が敗北した。2024年世界各地で行われた選挙結果で民意が示したのはともに「政治不信」であった。そして、第二次世界大戦後の民主主義と世界秩序を支えてきたシステムが機能不全に陥っている致命的な病状が奇しくも2024年に露呈したのである。しかも、いま我々の眼前に浮かび上がっている病状は、最終的な病状ではなく、むしろ危機の前兆たる初期症状にすぎないと認識すべきだろう。

[1] John Burn-Murdoch(2024)”What the ‘year of democracy’ taught us, in 6 charts”( Financial Times 30th Dec 2024)

[2] IFES(2024)「The “Year of Elections” and Beyond An Overview of National Elections in 2024 and 2025」(International Foundation for Electoral System)

2.なぜ、世界中で軒並み政権交代が起き、右傾化が加速しているのか

世界中で軒並み政権交代が起き右傾化が止まらなくなっている。それはなぜなのか。このまま右傾化していってしまうのか。それともこれは一時的な現象なのか。まずfactを検証してみたい。

特に、右傾化が顕在化したのが、2024年欧州議会選挙(2024年6月6~9日)であった。

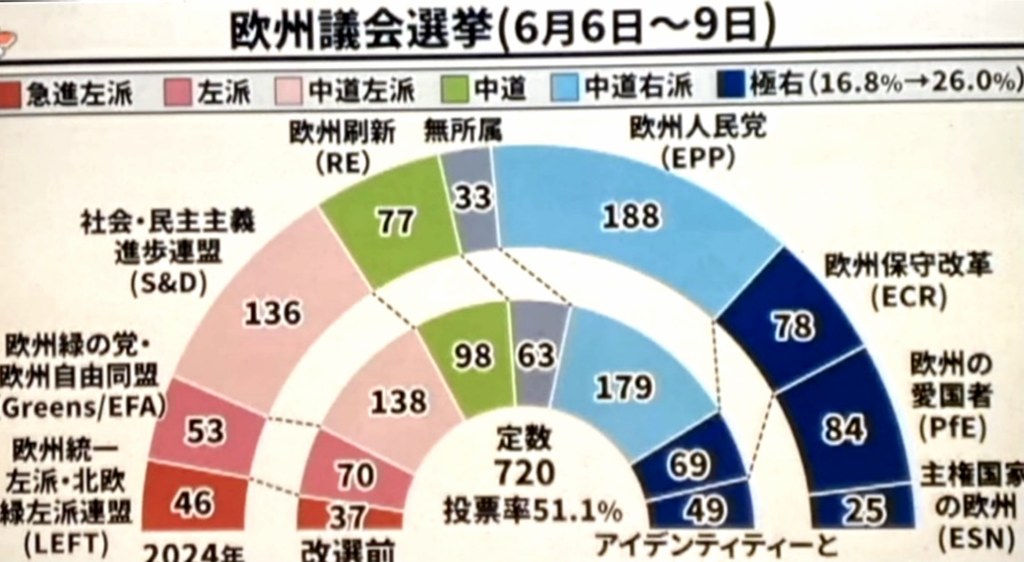

選挙結果は、以下【図3】の通りであった。

(2024年6月6~9日に投開票された欧州議会選(定数720)の改選後議席数)

(出所)渡邊啓貴(2024)「なぜヨーロッパの右傾化が止まらなくなっているのか」(2024年7月27日)

この図から明らかな通り、極右勢力が大きく拡大している。2024年欧州議会選挙で右翼の新会派「欧州の愛国者(Patriots for Europe)」が第3会派となった。またドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が中心となり「主権国家の欧州(ESN)」が最小会派ながら組成された。

また欧州議会以外でも、右傾化が顕在化している。EU圏内では、すでにイタリアやハンガリーでは、極右政党が国のトップの座についている。ドイツやオランダ、スウェーデンでも極右政党が勢いを増している。これらの政治勢力は、ほぼ例外なく「自国第一主義」を掲げ、反グローバリゼーション、反移民・難民、反イスラム、反気候変動対策、親ロ、対ウクライナ支援に消極的方針等を主張している。その背景には、移民の急増に対する反発とコロナ後の収束やウクライナ戦争以降のエネルギー価格の高騰による高いインフレ問題がある。低所得層や生活困窮者にとってはいずれも看過できない問題である。

極右政党はいずれもこの争点を掲げて選挙戦に臨んだ。移民の急増やインフレによる生活困窮などが起きた時、市民は将来不安を覚える。元々、右派も左派もポピュリズムはそこに訴えかけ市民の熱狂を巻き起こす。方や、極端な政策を掲げない中道は支持が集まりにくい。そもそも「中道ポピュリズム」というものは成り立ち難い。こうした一連の欧州の極右政党の主だった政治的主張は、次期米国大統領トランプが主導する「MAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲイン)」の主張とも酷似していると専門家は分析している。

それでは、そもそも、なぜ世界中でしかも同時期に軒並み政権交代が起き、右傾化が加速しているのであろうか。この素朴な疑問は、誰しもが抱く疑問であろう。この現象については、多くの専門家が分析を試みているが、複数の複雑な要因が絡み合っているため「群盲象を撫でる」のごとく百家争鳴の感もあり、残念ながらいまのところすっきりした解説にはまだ巡り合っていない。

先行研究等も参考に論点整理すると、政権交代と右傾化の主な要因は、以下6点に要約できる[3]。

<政権交代と右傾化の主な要因>

1)格差への不満と経済的不安

経済のグローバル化や技術革新により米国等一部の国や地域で経済成長が進んだ一方で、豊かになった者はごく一部の人々に限られ、むしろ、各国間の格差や国内での個々人間の格差が拡大している。多くの人々は現状に不満を覚え経済的な不安を抱えている。特に、中産階級が縮小し、低所得層が増加してきたことによって、報われていないと自覚する人々が増えた。多くの人々が現状の生活に対する不満を高め、そのやりきれない不満や不安の矛先が、政治に向った。

それが、結局政権交代の素地となった。こうした中、保守的で民族主義的な右派が掲げる「既存の秩序を守る」や「外国からの脅威に対処する」と言った単純で直截的な訴えが、そういった憤懣やるかたない人心をひきつけ、圧倒的な支持を集めるに至った。

2)移民問題への不満と不安

経済のグローバル化に伴い、国境を越えた人の移動も活発になり、特に多くの先進諸国では、経済的な豊かさを追い求めて流入してくる移民や難民の問題が増えた。移民や難民の増加に伴い、その共存を通じて、生活圏における文化的・宗教的な多様性も拡大し、以前なら気付かなかった異人種との共存や近接した日々の生活を通じて、言語や宗教、生活習慣等への違和感が顕在化し、日ごろの不満経済的な不安とあいまって、自分の安寧な生活が脅かされる不安や、社会の変化に対する恐怖や反発が生まれ、同時に文化的アイデンティティによる差別感情も伴いながら、移民やグローバル化に反対する右派の主張が支持されやすくなる土壌が醸成された。また、一部政党による移民を「経済的負担」や「治安の悪化」と結びつける政治的な言説も、その根拠の正当性はともかく、徒に人々の不安を煽る要因となった。

3)ポピュリズムの台頭

インフレや、なかなか向上しない所得、雇用不安等、様々な現実の生活への不満と不安が、「政治への不満」となり、政治の機能不全を理由に伝統的な政治エリートへの「政治不信」に帰結した。

こうした中「既存の支配層を打倒する」というポピュリスト的なリーダーが登場することにより政権与党批判に同調するようになる。ポピュリストの多くは、有効な代替案を提示しないまま、単純明快なスローガンだけを掲げ、複雑な社会問題を簡略化して訴えることで、報われない人々の不満の受け皿となると同時に、直截的なメリットを露骨に提言することで大衆の圧倒的な熱狂を喚起した。特に、右派ポピュリズムは、愛国主義や伝統の復活を主張し、そのメッセージは、日ごろの不満を抱えている人々の感性に訴え、強い心情的な共感を呼び起こした。

4)地政学的な緊張の増加

人々は不安定な時代において「強いリーダーシップ」を求める傾向があり、テロリズムの脅威や北朝鮮によるミサイル攻撃への不安や、中国やロシアとの対立等の外部からの地政学的な緊張の増加も、国家の防衛や治安を勇ましく強調する右派の訴えを支持する動きにつながった。

5)コロナウイルス・パンデミック等の危機への不安

先の新型コロナウイルス・パンデミックのような待ったなしのグローバル危機の下では、偏った情報やフェイクニュースが急速に広まりやすくなり、ワクチン接種の是非の議論や陰謀論等も含め社会の分断を深め、対応が不十分な政府への不満を加速させた。こうした不安定な状況下では、既存の政治体制に挑む勢力が台頭しやすくなった。

6)加速装置としてのSNSとフェイクニュースの蔓延

SNSやインターネットの普及により偏った情報やフェイクニュースが急速に広まりやすくなっており、エコーチェンバー(Echo chamber)現象[4]もあいまって、上記に掲げた「格差拡大への不満」「経済的不安」「移民問題への不満と不安」「ポピュリズムの台頭」の加速装置の役割を果たした。右派や極右の政治団体は、これらのプラットフォームを巧みに活用して、自らの主張を広めるだけでなく、対立する勢力を攻撃する手段として利用した。

以上、こうした要因が複合的に絡み合い、右傾化や政権交代を後押ししていると考えられるが、しかし、こうした欧州でも米国でも、同時多発的に、しかも同時期に、あたかもシンクロナイズするがごとく既存の主流派の政権与党が否認されている政治現象の根底にはさらに根深い構造的問題があると考えることができよう。一種のアンチ・エスタブリッシュの潮流とも活写できるが、そこに共通して見えてくるのは、急進的な政策を主張するイシュー・オーナーシップを持つアウトサイダー的な政党により、既成オーソドックスな政党が否認され、その主張に引っ張られる現象である[5]。

その背景には、主要政党の支持団体が弱体化し、系列団体や支持基盤とのつながりを大幅に失って安定的な得票率は期待できない事情がある。21世紀に入ると、グローバリゼーションのデメリット、特に「人」の流入への警戒心が強くなり、流入する移民・難民がまさに不安材料を持ち込んでくる悪しき存在と描かれることが多い。少なくとも自分たちの国に何らかの積極的なメリットをもたらす存在として捉えられない印象の造成が背景にある。そのため、移民問題などの先鋭的なイシューを提示するイシュー・オーナーシップを持つ政党が不安の受け皿として支持を集め、オーソドックスな既成主要政党への政治不信を招き、政権与党が先鋭的なイシュー・オーナーシップを持つ政党の主張に引っ張られる傾向が加速している。

むろん、こうした一連の急進的な政策を主張するイシュー・オーナーシップを持つアウトサイダー的な政党が、単なる「にぎやかし」で終わるのか、いずれ政権与党にまで躍進するのかは不透明であるが、いずれにせよ、看過できない深刻な政治現象である。

[3] ただし議論を単純化するのは危険である。「右傾化」が進む中でも、国や地域によっては左派の再台頭や中道勢力の形成も見られるため、長期的な政治の変化は必ずしも一方向ではない。

[4] 「エコーチェンバー(Echo chamber)」は、元々は音響効果や実験のため人工的にエコー(反響)を作り出す部屋「残響室」(Reverberation room)を指す語であったが、メディア学などの分野で、声を出すとやまびこのように増幅して返ってくる残響室の様子に例えて、特定の主張だけが受け入れられあたかも異論が存在しないかのような集団の状態を指す用語として使われるようになった。エコーチェンバーの閉じた情報環境の内部にいる人間は、何度も同じ情報を見聞きするため、怪しい情報でも信じやすくなる。また自分とは異なる考え方や価値観の違う人達との交流がなくなり、自分とは異なる意見やデマを訂正する情報も入らなくなってしまう。ソーシャルメディアにおいては、自分と類似した意見や思考を持つ人物に対する「フォロー」や、興味関心のある発信に対する「いいね」等のレスポンスといった各種使用情報を受けて、個人に最適化されたアルゴリズムが構築され、同じ考え方や価値観を持つ人たちばかりとつながるようになる。そうした情報環境で形成されたコミュニティにおいて考えや意見を発信すると、残響室で音が反響するかのように、同じ考えを持ったユーザーらによる肯定的なレスポンスや拡散が行われやすくなる。

[5] 急進的な政策を主張するイシュー・オーナーシップを持つアウトサイダー的な政党の卑近な事例としては、フランス国民連合のルペン氏、英国極右政党リフォームUKのファラージ氏、オランダの極右政党自由党のウイルダース党首、ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」のワイデル共同代表、アルゼンチンのミレイ党首等が挙げられている。さらには、日本における保守党の神谷代表を挙げる専門家もいる。むろん、トランプもこれに該当するであろう。

3.「リベラル」凋落の本質

いまや、「リベラル(liberal)」[6]は、風前の灯の感がある。

欧州では、欧州議会選挙の結果、政治の重心の右傾化が露呈した。一旦民主化したはずのハンガリーやトルコ等でリベラルな価値を攻撃する独裁的な指導者が長期政権を担うようになっている。米国でも、先の2024年米国大統領選で、米国民から民主党のリベラル的価値に疑問符が付けられ、共和党トランプが勝利したことは、記憶に新しい。

なぜ、「リベラル」は凋落したのか。

なぜ、リベラル政治が劣勢となり、批判されるようになったのか。

はたして、今日の「リベラル」凋落の本質は何なのか。

この疑問に対しては、すでに様々な政治学の専門家から分析と解析が試みられているが、中でも、注目すべき先行研究として、主に以下の2つの解説がある。

1つは、元来リベラル思想が、共同体や組織をまとめ上げる政治原理と相性が悪いからだとの説。つまり、個人を基準とするリベラルはそもそも社会的紛争を調停させることを本義とする「政治」とはあわない。個々人を何らか特定の理念の下に結集させたり、利益配分の輪に加えたりして、集合的な意思決定へと導く「政治」そのものに、個人の自己決定権を重視するリベラル思想は、相いれないとの説明である[7]。換言すれば、特定の政治的目標を達成する際には、個人の自由がむしろ障害になるのである。

もう1つは、未来への展望が消え去り、明日は昨日よりもよくなるという期待値が失われた今、人智や理性でもって世界や社会を変革していくというリベラル的な価値に対する期待が後退したという説である[8]。

往々にして「リベラル」は「未来」を語り、「未来のために戦う」。一方、「保守」は「過去」を語り、「過去の復活のために戦う」。個人が投影する「未来」が多種多様であり得るのに対し、具体的に共有された経験からなる「過去」は具体的に想像されやすいので、過去にさかのぼって、現在に失われたものを回復すると唱える保守的な政治的メッセージの方が人々にアピールするのである。その結果、トランプの「MAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲイン)」に象徴される「米国をもう一度過去のあの栄光の時代へと引き戻す」ことを訴える主張や、安倍晋三元首相の「日本を、取り戻す」や、英ブレグジット党の「決定する力を取り戻す」などの「過去への回帰」を訴える保守的なメッセージの方が、具体的な説得力をもって多くの人々の心に響いたのである。

しかし、現下の厳しい情勢下、なかなか未来が明るいものとしてイメージされないからといって、必ずしも、保守派が唱えるように簡単に過去の栄光の時代に戻れるわけではない。人々にアピールする分かりやすく単純でキャッチ―な保守的な政治的メッセージが、はたしてしっかりした政策と実績に裏打ちされているのか、国民への裨益を保証するのかと問われれば、その合理的根拠は証明されていないのが実情である。むしろ、歴史的にみれば、「リベラル」的な制度的・社会的包摂性や開放性が高い政体こそが、経済的発展を遂げてきたということを実証した先行研究もある[9]。

人々に受けが良いことと、その実際の効果は全く別物である。多種多様な可能性を内包する「未来」について思索するには、一定の解像度と深い思考を継続する忍耐力が必要である。単純で瞬時に理解しやすい「過去」と違い「未来」の思索はなかなか難儀である。いま時代は、堪え性のない時代に移行しつつある。手っ取り早くて、楽な選択肢を志向する傾向が強い。高い理念、深い思考や熟慮、主体的に様々な可能性を念頭に粘り強く考察する習慣が廃れ、安易な直截的な選択肢を選択する傾向が加速しつつある。こういった選択肢が長期的な幸福をもたらすかどうか疑問が残る。眼前の安易で皮相的な政策に飛びつく傾向には警戒が必要であろう。

リベラル凋落現象にはこうしたリスクが伴っている。そもそも、「リベラル的価値」は、「自己表現価値」と「世俗的価値」を重んじており、方や、「保守的価値」は、「生存的価値」と「伝統的価値」を重んじている。そして近代化は、リベラル的価値とともに進展してきたこと、今後も「自己表現」と「世俗的価値」を一層重んじる「リベラル的価値」を持つ人々の数は増加傾向にあることが、明かにされている。短期的には、個々の選挙や事象で「リベラル」の凋落を示す諸相は垣間見れるが、長期的にはリベラル的価値や意識は死んでない。むしろ、これから一層強まるとも考えられよう。

[6] 「リベラル(liberal)」は、元来「自由な」「自由主義の」「自由主義者」などを意味する英語で使われてきており、政治思想の分野では、主に、①自由主義の立場をとるさま。 ②自由主義者(リベラリスト)の2つの意味で使われてきた。社会科学では「本質的に論争的な概念」とされており、多種多様な意味合いで用いられてきた経緯がある。価値的には、啓蒙主義に起源を持ち、人智や能動的な働き掛けによって、社会変革や状況改善が可能になるという信念や展望に基づいており、個人の自己決定権を重視する立場をリベラルと同義とすることができる。歴史的には次の五つの価値観として捉えられてきた。1.政治権力を制約する立憲主義的なリベラリズム、2.自由貿易など、商業の自由を擁護する経済的なリベラリズム、3.社会の基盤に個人を据える個人主義的なリベラリズム、4.社会保障や環境権などを重視する社会的なリベラリズム、5.人種やジェンダーなどマイノリティーの権利擁護を主張する寛容的なリベラリズムの5つである。現代も、これらいずれかの価値に基づくものがそう呼称されている。ここから、リベラルは進歩的な歴史観を持つものであるというさらなる特徴が浮かび上がる。そのリベラルの象徴的な例として、グローバル化を推進するための政策は、ヒト・モノ・カネの自由な移動が社会の厚生を高めることになり、個人の権利の拡張はその個人が持つ能力が開花することで、社会的・経済的発展が望めると考えるためである。こうした主張が日本でしばしば「意識高い」や「上から目線」と揶揄(やゆ)されるのも、リベラルが社会工学的な発想に基づく思想や態度だからである。

[7] イギリスの哲学者バーリン「自由とは自由のことであって、平等や公平のことではない」と喝破した。戦後、個人とリベラルな価値を結び付けていた労働政治が後退し、「革新」を標榜していた左派的価値が「リベラル」に置き換えられた。リベラル政党は内紛に見舞われることが多い。現代の左派的政治は権威主義的なスタイルを持つ左派ポピュリズムによって独占されている。リベラルの組織的基盤は、脆弱なものになった。

[8] 社会の進歩を前提とした「リベラルな価値観」を強く有しているのは、いずれの先進国でも戦後のベビーブーマー、日本での団塊の世代だが、戦後、大規模紛争の不在と同質的社会、さらに人類史上まれにみる高度成長、そこから派生した中産階級の出現を特徴とした。これに対し、冷戦直後から21世紀にかけてからは、先進国では低成長、気候変動、地域紛争、パンデミック、人口減と高齢化、移民問題など、むしろその未来に課題が山積する時代を迎えた。ピュー・リサーチセンターの国際意識調査では、先進国のいずれの国民の6割以上が「自分たちの子どもは親の世代ほど豊かにならない」と回答している。事実、子どもたちが親より豊かになる確率は戦後期に9割だったのが、21世紀には5割以下へと減少している。リーマン・ショックとユーロ危機もあって、ミレニアル世代(80年代生まれ)の有する資産は、親の青年期の半分以下と試算される。(出所)吉田徹(2024)「リベラルは“死んだ”のか?」(同志社大学政策学部教授)

[9] ノーベル経済学受賞者となったアセモグル、ロビンソン、ジョンソンは、1981年に世界人口の4割が極端な貧困状態に置かれていたのが、グローバル化や自由貿易の恩恵でもってその割合は2020年に1割以下にまで減ったことを実証している。ちなみに、ノーベル経済学授賞理由になった研究は「欧州の植民地制度が導入した政治経済システムの解明」であった。2001年に経済学の代表的な学術誌「American Economic Review」に掲載された経済発展を植民地の制度を起源として比較したアセモグル氏、ジョンソン氏、ロビンソン氏3氏の共同実証研究“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”である。(出所)Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. (2001) “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.” American Economic Review, 91 (5): 1369-1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369

[10] 社会学者イングルハートは、世界90カ国で約40万人を対象にした「世界価値観調査」の結果、少なくとも先進国では過去40年間で「自己表現」と「世俗的価値」を一層重んじる人々の数は増加傾向にあることが明かにされている。ちなみに、近代化に逆行する意識や思想は「反動」と呼ばれてきた。こうしたリベラル的価値観は世代間で伝達される傾向があり、このトレンドはますます強化されていくと予想されている。(出所)Ronald F. Inglehart(2018)” Cultural Evolution: People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World”(Cambridge University Press)-(1997)”Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies, Princeton University Press”

4.戦争 ~Joschka Fischerの予言「臨戦態勢の欧州」

「いまや、欧州は、臨戦態勢であると言っても過言ではない。」

(Joschka Fischer on 10th Dec 2024)

元ドイツ外相ヨシュカ・フィッシャー(Joschka Fischer)が、先日出たばかりのNews week誌最新号(2024年12月10日号)で不気味な予言をしていた。

彼は、「THE END OF THE LIBERAL WEST;トランプが既存秩序を破壊し自由主義の西側世界が消える前に」という衝撃的な表題のコラムの中で、トランプが現下の自由民主主義を非自由主義的な寡頭制(oligarchy)に変換する不気味な動きを警戒しながらも、「アメリカの自由民主主義は致命的打撃を受けている。大西洋の両岸で圧力にさらされる一方の自由民主主義が生き残る保証はない。リベラルな西側世界の頂点にアメリカがいないなら、そこに未来はあり得ないだろう。現在、世界秩序は混乱に満ちた移行状態にある。」と悲観論を吐露した上で、以下の2点を「トランプ後の世界」として、予言している。

<トランプ後の世界>

①世界1位の超大国の国家運営と、この国が象徴するものの抜本的転換

②重大なパワーシフト、長年の同盟関係の解消、国際機関・基準の崩壊

とりわけ、イスラエル・パレスチナ紛争にも触れ、「今後、中東の大規模戦争、和平どころか持続的停戦も期待できない暴力的な地域再編成が待ち受けているとしか思えない。」とまで断言している。

米欧同盟は長らく、ハードパワーとソフトパワー両方の「力」を意味し、世界秩序の根幹である価値観を形成してきた。これで、なんとか、世界秩序が維持されてきた。だが、ヨシュカ・フィッシャーは、「いまや、世界秩序は混乱に満ちた移行状態にある。いま欧州が結束できなければ、次のチャンスはない。」とまで断言している。

残念ながら、こうしたヨシュカ・フィッシャーの予言は杞憂ではなく、正鵠を射ていると思った。

はたして、2025年1月20日のトランプの大統領就任日以降の世界の風景はどうなるのであろうか。ヨシュカ・フィッシャーが憂慮するように「自由主義の西側」という存在が消えたら、世界はどうなるであろうか。

かつて、トランプの大統領の再選に触れ、ヨシュカ・フィッシャーは、

「トランプの大統領の再選は、ヨーロッパ中で極右・民族主義政党を後押しすることとなり、アメリカがウクライナ支援を打ち切ればロシアは有利になる。EUの取り組みは大きな危機を迎える。ヨーロッパがナショナリズムに逆戻りすれば、私たちは自らの運命を決定し、子や孫のために平和と自由を確保する最後のチャンスを無駄にする。」と懸念を表明していた。

その懸念が、杞憂ではなく現実味を増しつつある今日この頃である。

ナントも、きな臭い話ではあるが、最近では、「NATO諸国では、数年後に迫っているかもしれないロシアとの戦争に対する備えが静かに始まっている」との話も側聞する。既に、ドイツは、ベルリンが攻撃を受けた場合に重要な建物や施設をどのように遮蔽するか、また、ドイツがヨーロッパのさらに東に向かう何十万人もの軍隊の通路となった場合どうするかについて「Operationsplan Deutschland計画」をまとめ始めた[11]との報道(2024年11月)もある。

ロシアやベラルーシと国境を接するラトビア、リトアニア、エストニアのバルト3国は今年1月、国境沿いの防衛を強化する協定に調印している 。ちなみに、エストニアの情報機関は、すでに2024年2月13日に公表した報告書の中で「ロシアは西側諸国との対決に備えている可能性がある」「クレムリンは恐らく、今後10年以内にNATOと衝突する可能性を予測している」「NATOは今後10年以内にロシアと戦争状態に陥る可能性がある」「今後数年以内に、エストニア国境付近でロシア軍の大幅増強を見込んでいる」と指摘している[12]。

同機関を率いるカウポ・ロジン(Kaupo Rosin)氏は報道陣に対し、「ロシアの攻撃は短期的にはまずあり得ないが、ただ、NATO加盟国が防衛を強化しなければ、攻撃は起こり得る」との考えを示している[13]。

いまはまだ、ロシアが、NATO圏内に大規模な攻撃を仕掛けてくる可能性は低いが、限定的な侵攻か、サイバー攻撃などの謀略と軍事作戦を組み合わせたハイブリッド戦争を仕掛けてくる可能性は高い。しかし、実際、すでに「NATOでは、ロシアとの全面的な戦争と、NATO加盟国の安定を損なうことを目的とする密かな工作が行われる場合と両方のシナリオに備えようと、ロシアが同盟国の領土に足を踏み入れたときに即応できるよう防衛の基礎固めを始めている。 」とも言われている。まさに、欧州は、臨戦態勢であると言っても過言ではない。

これは、日本にとっても、「対岸の火事」ではない。

ユーラシア大陸を俯瞰すれば、欧州にその長い国境線の西側で隣接しているロシアにとって、その東側で隣接してるのが日本である。その広大なロシアの東西で戦争リスクが非対称であるとする楽観論根拠はない。

たまたま、いま、高坂正堯 著『平和と危機の構造』を読んでいるところであるが、核と内戦、不安定化する国際金融、移民の増大と反発、はたして、我々は目の前の変化をどう捉え対処していくべきなのだろうか。この歴史的視野から考察する 国際政治学の泰斗が最晩年に著した平和への指針は、深い示唆に富んでいる。

高坂正堯教授がかねてより語ってきた「世の中は複雑かつ不思議なもので、いいことが悪くなったり、悪いものがよくなったりすると柔軟に物事を考える必要がある」と説く言葉は、崩れる世界秩序の地平線の向こうを俯瞰する際のささやかな希望でもある。

[11] T-online(2024)”Operationsplan Deutschland ‐So soll Deutschland kriegstüchtig werden”(20.11.2024)

[12] (出所)Estonian Foreign Intelligence Service(2024)“INTERNATIONAL SECURITY AND ESTONIA 2024”

https://www.valisluureamet.ee/doc/raport/2024-en.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0WBv354UKsEBMs-FeDj9ywZBWqvdnmv9x8-guyIm85Ub5bewNvy9R6emc_aem_3eNvWF1MNa_xw3TIl-hO5Q

[13] ロシアのプーチン大統領はNATO加盟国であるラトビア、エストニア、リトアニアに対するロシアの新たな主張は、第2のウクライナへの「将来的なエスカレーション」の土台を作るものだとの警戒もある。(出所)Matthew Loh(2024)” Putin is starting to talk tough about the Baltics, laying the groundwork for ‘future escalations’ with NATO”(Business Insider)

5.気候危機 ~「沸騰化時代(The era of global boiling)」が常態化

いまや激甚化する洪水や山火事など温暖化によってかさ上げされた災害が日常的に頻発している。

2023 年には既に産業革命時から 1.48℃の上昇が報告されている。日本でも、2024年は、全国的に気温の高い状態が続き、年平均気温偏差は+1.48℃となり、統計開始の1898年以降これまで最も高い値だった2023年の+1.29℃を大きく上回り最高値となった[14]。もはや、パリ協定が掲げる産業革命以降の温度上昇1.5℃以内目標達成が危機的な状況にある。このままの状況が続けば、一旦上昇した気温をもとに戻すことはほぼ不可能となってしまう。もはや「沸騰化時代(The era of global boiling)」が常態化してしまっている。

こうした中、「パリ協定」目標を実現するために残された時間はあとわずかとなってしまった。4年前の2020年にスタートした世界の温暖化防止の約束「パリ協定」のもと、ヨーロッパでは早々にEU(欧州連合)が2050年温室効果ガス(以下、GHGと略称)排出ゼロを表明。さらに、中国も2060年までのGHG排出ゼロを表明し、米国でも2050年GHG排出ゼロを選挙公約に掲げたバイデン大統領候補就任以降温暖化防止に向けた国際社会の機運は、大きく盛り上がってきたが、来年2025年1月20日の米国トランプ大統領就任以降、反・脱炭素への反転が懸念されている。

一方で、各国が具体的に示している「国別GHG排出削減目標(以下NDCと略称)」は、全て足し合わせても、気候変動の深刻な影響を回避するために必要とされる水準、すなわち、地球の平均気温の上昇を産業革命前と比べ、1.5度未満に抑えるレベルには、明らかに不足している。このままでは今後、気候変動の影響はさらに激化し、経済や産業はもとより、人の暮らしや健康にまで、深刻な被害が及ぶことになると懸念されている[15]。事態は待ったなしである。何より重要なのは、2030 年という直近の目標年に向けた急速なGHG排出削減と、その後に続く 2035 年に野心的なGHG排出削減目標を持って行動する事である。もはや猶予時間がないのである。

しかし、悲しいかな国際社会は、COP等で協調を試みているものの、なかなか行動を加速できていない厳しい現実を無視できない[16]。はたして「トランプ2.0」で、人類は気候危機戦線から離脱してしまうのだろうか。

[14] 2024年の日本の年平均気温及び日本近海の年平均海面水温はいずれも、これまでの1位の記録(2023年)を大きく上回って統計開始以降最も高い値となった。地球温暖化に加え、夏から秋にかけ偏西風が北に蛇行し、暖かい空気に覆われやすかったことなどが要因。ちなみに、年平均気温偏差とは、日本や世界全体の平均気温を平年と比較した値(偏差)。平年値は30年間の気候要素の平均値で、地球温暖化など気候変動によって平均値が変わるため、西暦年の1の位が1になる年ごとに更新される。(出所)気象庁(2025)「2024年(令和6年)の天候」(報道発表日2025年1月6日)

https://www.jma.go.jp/jma/press/2412/25a/20241225_2024tenkou.html

[15] 1970年以降、気候変動については30万余りの学術論文が公表され、それに基づいてIPCCは第1次~第6次報告書を取りまとめ、科学者のコンセンサスとして現在の地球温暖化の主な原因は人間起源の温室効果ガスの大気中への放出であると結論している。更に去年2023年12月6日公開された最近の報告書(Global Tipping Points Report)によれば地球気候システムの次の5つの気候ティッピング・ポイントが突破された可能性があると指摘されている。①グリーンランド氷床崩壊、②西南極大陸氷床崩壊、③熱帯サンゴ礁枯死、④北方永久凍土の突発的融解、⑤ラブラドル海対流崩壊。問題なのは大気中の温室効果ガスの寿命である。CO2はひとたび大気中に放出されると様々な除去プロセスで除去されていくが、20%程度は1万年間も大気中に残留すると考えられている。つまりCO2を大気中に放出すると1万年後の我々の子孫や動植物、地球生態系に温暖化の影響を与えてしまうのである。ネットゼロあるいはカーボン・ニュートラルを達成しても実は世界の平均気温は気候システムの熱的慣性によってある程度上昇し、続いて数世紀かけて徐々に低下してくることが知られている。それは産業化前と比較してCO2だけでも1兆トン以上大気中に注入しているためである。したがってなるべく早期に世界の平均気温、平均海面水位を低下させるためには、大気中のCO2を除去する必要があるのである(つまりカーボン・ニュートラルからカーボン・マイナスへ)。

[16] 悲観主義者でも楽観主義者でもなく、世の中の実状を説明しようとしている科学者であると自認しているカナダのマニトバ大学特別栄誉教授バーツラフ・シュミルは、近著『How the World Really Works: A Scientist’s Guide to Our Past, Present, and Future(邦訳『世界の本当の仕組み: エネルギー、食料、材料、 グローバル化 、リスク、環境、そして未来』)』において、彼特有の徹底的な数値思考により、将来の決定要因である7項目を検証し、「世界は数年以内に滅びる」「技術革新が近い将来にすべてを解決する」のような両極端な主張を一刀両断する一方で、いまこそ必要なより現実的・建設的な未来を予測している。「民主的な社会では、考えや提案の優劣を決める議論は、当事者全員が現実の世界にまつわる有意義な情報を多少なりとも共有していないかぎり、道理に適った形では進まない。誰もが自分の偏った見方を持ち出し、物理的可能性からかけ離れた主張を繰り広げるだけでは駄目なのだ」と指摘している。バーツラフ・シュミルは、2050年を過ぎて間もなく到達することが見込まれる100億という将来の人口を、4つのプラネタリー・バウンダリーの範囲内で養うことができるかについて、化石燃料の使用の削減は迅速に行うことはできず、今後何十年にもわたって化石燃料の燃焼が世界の気候変動の誘因であり続けるとしている。2000年には化石燃料が世界の一次エネルギーの87%を占めていたが、2020年には83%となり、年率0.2%の削減となった。しかし、2050年までに脱炭素社会を実現する目標を目指して30年後に83%からゼロにするには、世界で年率2.75%のペースで化石燃料による炭素排出量を削減しなければならず、これは、21世紀の最初の20年間で達成したスピードの約14倍に相当する。ここまで大幅な炭素排出量の削減をいますぐ実現し、今後30年にわたって持続させるための技術力と資金力はないと喝破している。

6.反知性主義、反ウォーク、反エスタブリッシュメントの時代

近年、「トランプ2.0」の実現を前に、最近、知的権威やエリート主義に対して懐疑的な立場をとる「反知性主義(Anti-intellectualism)」や「反ウォーク(Anti-woke)」さらには「反エスタブリッシュメント(Anti-establishment)」という言葉をよく耳にする。

「反知性主義」は、知識人と知的理論、それらの知的活動への敵対的で嫌悪的な感覚や反対・敵意を指す言葉で、知的権威やエリート主義に対して懐疑的な立場をとる主義・思想である[17]。「反主知主義」とも呼ばれる。起源は、19世紀末のニーチェやベルクソン等の反知性主義的哲学にある。それが、ファシズム運動へ繋がったともされている。ちなみに、よく誤解されるが、反知性主義は無知や無教養のことなのではない。無知というのは知識の欠如なのではなく、知識に過飽和されていて未知が見えなくなり新たな未知を受け入れることができない狭隘になった知性のことである[18]。ここで言う「反知性」というのは、無知とは異なり、「知性一辺倒ではありたくない」という知性一辺倒の主義主張に反旗を翻した、ハーバードやイエールやプリンストン的なアカデミー権威的知性や知識人の大同団結に対する反発なのである。

特に、アメリカの反知性主義は、アメリカの国土に根付く知的権威やエリート主義に対する反駁や嫌悪といった一般の人々の熱狂を組み上げて、とりすましたヨーロッパ文化と決別することを選んだ歴史的背景をもっており、それが、いまの「トランプ2.0」にも通底している。

方や、「反ウォーク」の「ウォーク(Woke)」とは、元来、人種的偏見や差別に対する警戒を意味するアフリカ系アメリカ人の俗語英語(AAVE)から派生した用語であったが、人種差別、性差別、LGBT差別など社会的不平等に対する気付き(wake=目覚め)を表す俗語となった経緯がある[19]。また、白人の特権性や米国における奴隷制度など、アイデンティティ政治や社会正義に関わる左派の考えを形容する言葉としても使用されてきた[20]。それが、2010年代半ば以降からは、ウォークへの反発が生まれ、社会に対して高い意識を持ち、表面的なポリティカル・コレクトネス的な影響を与える人々、上から目線で価値観を押しつける意識高い系というネガティブな意味で使われるようになった。

特に一部の右派からは「Woke」を「過剰な正義感のあるリベラリズム」を嘲笑・揶揄するために使用されるようになった。かような「Woke」への反発を一般に「反ウォーク」と呼んでいる。いまや、企業の気候変動、銃規制、人種平等、LGBTQなど性的平等、性的暴力廃絶などへの取り組みも「Woke Capitalism」と揶揄されている。Woke Capitalismの実践で成功した企業の活動は、「社会正義」に取り組むことで株主価値向上にも顧客の開拓・維持にもつながることを見越した姑息な計算に依拠した偽善的営利行為にすぎないとの批判である。

こうした世界的な「反知性主義」と「反ウォーク」の潮流は、実は、反既成政治・反既得権層による「反エスタブリッシュメント(Anti-establishment)[21]」のうねりと通底している。既成の秩序や権威、体制で権力や支配力をもつ階級や組織、特権階級や勢力、今の社会構造で成功し、政治や経済を動かしている「エスタブリッシュメント(establishment)」の人たちに対し、その恩恵にあずかれないその他大勢の人々からの反発である[22]。

こうした世界的潮流は、世界各地で英国でも米国でもイタリアでも、「反既成政治」「反既得権層」が勝利し政治現象として表出している。この現象は、今の政治や経済の構造を根本的に変えてほしいという流れが強まっていることを意味している。モノや人が自由に行き交うグローバル化が進む中で大もうけする一部のエスタブリッシュメントの人たちがいる一方で、その恩恵にあずかれないその他大勢の貧富層との格差が世界中で広がっており、こうした人々からグローバル化と格差拡大への不満や怒りと反既得権層への反発とが高まっていることが露呈した証左である。

そもそも、「エスタブリッシュメント」とは、既成政治側の既得権層に属していてものごとを決定する権力者を意味し、「主流派」と呼ばれることもある。しかし、近時、巷間、側聞するこの「エスタブリッシュメント」と言う表現には、敬意は含まれず、むしろ警戒や侮蔑や揶揄が含まれており、その底流には、漠然と権力を握っている集団がどこかにいて、その集団が一般国民の問題関心とはかけ離れた方向に国家を導こうとしているといった一種の陰謀論的なロジックが内在している。

トランプ自身が、欧州や米国のエスタブリッシュメントが持つ上から目線的な空気感や欺瞞に対して本能的な反感を持っており、その様々なエスタブリッシュメントに対する批判的言動が、現状の生活に不満と不安を抱いている多くの市民の共感を呼んだことは事実であろう。

しかし、とりわけ「トランプ2.0」に繋がった一連のトランプ現象の周りには、「ディープステート(deep state;闇の政府)と闘おう![23]」「陰謀を告発し糾弾せよ。エスタブリッシュメントを壊滅せよ!」といった急進性と危うさを纏った空気感が漂っていることには警戒が必要であろう。

そこには「もはや、諸悪の根源たるエスタブリッシュメントを破壊することが最優先で、その担い手は、トランプのような既成政治側の外にいるアウトサイダー以外にはない。いっそトランプによって一気に全て壊してもらいたい」と言った、無分別な開き直りにも近い攻撃的衝動すらうかがえ、その破壊的な空気の向こうに、明るい未来展望は伺えない。

この問題は、こういった一連の反エスタブリッシュメントのモメンタムが、必ずしも、説得力のある代案を示していない点にある。エスタブリッシュメントに代替しうる提言が皆無で、否定だけに終始し、その向こうにある未来を責任もって描いてはいないのである。ただやみくもに、現体制を破壊したらすべてが解決するわけではない。現体制を凌駕するだけの代替案が不可欠である。

反エスタブリッシュメントの主張者の多くは、現下のエスタブリッシュメントが提供している政策サービスを凌駕する新しい政策サービスについての代替案を提示し、それについて誠実な説明責任を果し、国民の冷静な選択と判断を仰ぎたいする謙虚な姿勢はなく、むしろ、エスタブリッシュメントになるための要件を徹底的に退け、エスタブリッシュメントを糾弾することのみに終始しているに過ぎず、単にエスタブリッシュメントを嘲笑し破壊することによって溜飲を下げる以上の効果は皆無であり、まったく未来志向的、建設的ではないとの厳しい批判もある。こうした反エスタブリッシュメントの言動は、単にワシントンD.C.の否定に留まらず、米国における政治プロセスの否定や熟議の否定、さらには民主主義そのものを否定することで、結局「政治」そのものの否定に帰結する恐れすらあるのである。

[17] アメリカ史・アメリカ政治思想史研究者リチャード・ホフスタッター(Richard Hofstadter)は、1963年の『アメリカの反知性主義(Anti-Intellebtualism in American Life)』で、「反知性主義」が1950年代のアメリカ合衆国で登場したと述べている。ホフスタッターはで、バッファロー大学を出身してブルックリン大学やコロンビア大学で教鞭をとった。世論というものがどのように形成されるかに関心をもって、そこにかなり操作的なものが駆動することに気付いて、1950年代の政治思想と世論事情を調べ、本書『アメリカの反知性主義』(1964年刊行)を執筆し、同年のピューリッツァー賞に輝いた。それで話題になって、初めてアメリカ人は自分たちが反知性主義の伝統や熱情の中にいたらしいことを知った。ケネディがフロンティア精神をふりまき、米ソ対立の真っ只中で暗殺されていった時期である。ホフスタッターは、1952年の大統領選挙で高校卒業出の軍人ドワイト・アイゼンハワーがプリンストン大学出身のインテリのアドレー・スティーブンソンを大破した出来事に触れ、「反知性が知性を凌駕する」というような現象がいったいどうしておこったのかこの現象にひそむものは何なのかという問題を立て、本書で、アメリカのキリスト教に反知性主義のルーツがあったと喝破している。彼は、厳格で理論好きなピューリタニズムではなく、信仰的愛嬌と大衆救済力と熱狂をもたらす反知性主義的なピューリタニズムの信仰復興運動(リバイバリズム)であった「大覚醒(The Great Awakening)」で、反知性主義が始まったと見た。ハードすぎた初期ピューリタニズムが、民衆指導者たちのソフトな反知性主義によって逆転されてきたというムーブメントと観た。をなかでもとくに世紀末から20世紀にかけては大リーグの野球選手であったビリー・サンデー(1862~1935)が現れ大衆伝導家としてほとんど聖人扱いを受けた。伝導者がアメリカン・ドリームの体現者になったのである。かれらは「エヴァンジェリカル」(福音主義)と呼ばれ、民衆はその演説に、そのメッセージに、その一挙手一投足に酔った。アメリカ社会にマインド(精神)とハート(心情)とが、エモーション(情緒)とインテレクト(知性)とが、緊張関係をもって相克するようになった。アメリカの反知性主義は、アメリカの国土に根付く熱狂を組み上げて、とりすましたヨーロッパ文化と決別することを選んだ。ホフスッタッターはこの相克をこそアメリカ独特の反知性主義の波と捉えたのである。(出所)Richard Hofstadter(1963)” Anti-Intellebtualism in American Life”

[18] Roland Barthes(1973)” Le Plaisir du Texte”

[19] Wokeの派生として、「stay woke」(ウォークでいよう)というフレーズは、1930年代までに黒人英語で登場した。一部の文脈では、アフリカ系アメリカ人に影響を与える社会的および政治的問題の概念に言及している。このフレーズは、レッドベリーによって、後にエリカ・バドゥによって発声された。2014年にミズーリ州ファーガソンでマイケル・ブラウン射殺事件が発生した後、このフレーズは、アフリカ系アメリカ人に対する警察による銃撃についての意識を高めようとしている「ブラック・ライブス・マター」の活動家によって広められ、SNSで使われ出して流行した。

[20] 2019年以降、右派は、Wokeを「不寛容な道徳的イデオロギーに従う」不誠実なパフォーマンス活動であるとみなした。そして、「排他的」「大げさ」「パフォーマンス的」「不誠実」と見なされる様々な進歩的な左派の運動やイデオロギーに対する侮辱として、「過剰な正義感のあるリベラリズム」を嘲笑するため、皮肉を込めた軽蔑的な嘲笑的な意味で使用してきた。時に、皮肉を込めて「お目覚め」と訳されることもある。Wokeは、日本の「意識高い系」と揶揄する言葉にも通底している。

[21] 反エスタブリッシュメント」(Anti-establishment)の起源は、1958年イギリスの雑誌『ニュー・ステイツマン』にて、雑誌の政治的・社会的なアジェンダに言及する際に使用されたのが現代的な意味での初出とされている。米国では、ヒラリー・クリントン氏が「既成政治」「エスタブリッシュメント」の代表選手と見做され、トランプ氏は「反エスタブリッシュメント」「反ワシントン」「反エリート」を掲げて勝った。欧州では、EUという体制そのものがエスタブリッシュメント的な既成政治とみなされている。(出所)The Compact Oxford English Dictionary, Second Edition, Clarendon Press, 1991

[22] 世界各地で、「反エスタブリッシュメント」(Anti-establishment)を標榜した活動や誕生している。2011年には反「緊縮抗議」(Anti-austerity movement)、アラブの春、ハクティビズムと呼ばれるハッカー思想の実践者が緩やかにつながった国際的な連携組織「アノニマス」(Anonymous)等の活動、そして、アメリカ合衆国において上位1パーセントの富裕層が所有する資産が増加し続けている状況を批判し、巨大金融資本を標的にした政治スローガン「We are the 99%」のために戦うオキュパイ運動「Occupy Wall Street」などが勃興した。また世界各国で、統一オーストラリア党(オーストラリア)、カナダ人民党(カナダ)、アイスランド海賊党(アイスランド)、五つ星運動(イタリア)等のアンチ・エスタブリッシュメント思想に依拠した政党が登場している。

[23] 「ディープステート」(deep state、以下DSと略称)は「影の政府」「闇の政府」「地底政府」とも呼ばれている。CIAとFBI等のアメリカ合衆国連邦政府の一部が金融・産業界の上層部と協力して秘密のネットワークを組織しており、選挙で選ばれた正当な米国政府と一緒に、あるいはその内部で権力を行使する隠れた政府(国家の内部における国家)として機能しているとする陰謀論である。この言葉はもともと、「国家の内部における国家」を指す用語として1990年代に造られ、その後、次第にアメリカでも使われるようになり、ドナルド・トランプが彼の敵対者の総称として使うようになったことで一般に普及した。トランプは、在任中に展開された他の右派ポピュリスト運動の要素も取り入れながら、自身のTwitterアカウントでDSを含むさまざまな陰謀論を拡散し、Qアノンをはじめとする多数の陰謀論グループの誕生に寄与した。DSの一つとされている「軍産複合体」に関わる陰謀論では、軍部と軍需産業による陰謀団が米国政府を終わりなき戦争に駆り立てて私腹を肥やしているとされている。2017年と2018年に行われた世論調査では、アメリカ国民全体の約半数がDSの存在を信じていることが報告されている。

7. 「法の支配」から「力の支配」に向かう世界 ~「トランプ2.0」時代の到来

いまや、世界は、不穏な空気を纏いながら、「法の支配」から「力の支配」に向かいつつある。

実に困ったことではあるが、「法の支配」に服することを認めない政治権力者が選挙で選ばれてしまうという奇妙で不健全な政治の後退現象が世界中で起こっている。米国のトランプしかり、ロシアのプーチンしかり、イスラエルのネタニヤフしかり、トルコのエルドアンしかり[24]。

そもそも、「自由主義思想」は、「法の支配」と国民主権に担保された「議会主権」によって、政治権力の恣意的かつ横暴な行使を阻もうとする思想である。かつてのヒトラーの悪夢の教訓である。方や、「民主主義思想」は、政治参加の平等と国民に開かれた普通選挙を求める思想である。しかし、一見、同じ理念に立脚併存しているかに見えるこの「自由主義思想」と「民主主義思想」の実態は、実は、皮肉なことに、「同床異夢」のケースがままある。

正当な選挙で選出され圧倒的な支持を受けて国政を任されたかつてのヒトラーの例を出すまでもなく、今日の、米国のトランプしかり、ロシアのプーチンしかり、イスラエルのネタニヤフしかり、トルコのエルドアンしかり、いずれも、その正当性の実態はともかく少なくとも形式的には政治参加の平等と国民に開かれた普通選挙を求める「民主主義思想」に立脚した選挙制度によって選ばれ、行政権力への委任を受け、政治権力を掌握している。

しかし、いずれも、「法の支配」に服することを認めずに、恣意的かつ独善的な行使を厚顔無恥に協力に遂行しようとしている。かくして、いまや、「自由主義思想」と「民主主義思想」の間には、不気味な緊張化が漂っている。

長い人類の歴史においては、国民に「統治機会」を提供する「民主主義」の仕組みが、必ずしも「良い統治」を保証していない事例は、枚挙に暇がない。正当な選挙で選出された政治権力者が、その特権を乱用して、政治的競合を排除し、自らの権力を拡大し、法の支配を無効化する現象が、古今東西起きている。

政治学の専門家は、こういった「民主主義の自死」とも言うべき屈折した民主主義の状況を、「非自由主義的民主主義(iliberal democracy)」と呼んでいる[25]。

いまや、この不健全なiliberal democracyの空気感が世界を覆いつつあり、不穏で不毛な緊張感が漂い始めている。その象徴的な出来事が「トランプ2.0」の誕生である[26]。

大統領選と同時に実施された連邦上下両院選でも共和党は4年ぶりに上院で多数派を奪還、下院も共和党が過半数を維持し、赤をシンボルカラーとする共和党が大統領と上下両院の多数派を独占する「トリプルレッド」となった。米国では議会に立法権と予算編成権がある。上院は閣僚や大使、連邦最高裁判事の人事承認権限を握る。これにより来年2025年1月から始動する第2期トランプ政権では米国政治全体の「レッド化」が進み、トランプ氏にとり自ら掲げた選挙公約を実行しやすい政治環境が整った。そもそも「民主主義」と呼ぶ秩序は、法の支配を基礎とする自由主義と、市民の政治参加を基礎とする民主主義が、互いに緊張をはらみつつ結びついた政治秩序である。

ここで選挙によって選ばれた政治指導者が、選挙による授権によって法による拘束を取り払って政治権力の集中を試みた場合、自由主義と法の支配は退き、民主主義の名の下で強権的支配が生まれてしまう。憲法の下で多民族社会の政治統合を試みてきた米国が、「法の支配」を否定し、ナショナリズムと白人優位の政治に代わる悪夢が、いままさに現実のものとなりつつある。

さらに深刻なのは、トランプの「孤立主義」が、国際秩序に与える悪影響である。元来、国家より上位に立ち国家を統制する超国家的な機関をもたない国際政治の世界において、多くの心ある識者によってそれでも細々と恒久的平和構築を目指して紡いできた現下の国際秩序を、トランプが、米国一国の利益に反する言う理由だけで、一挙に破壊しようとしているのである。

このままでは、「トランプ2.0」は、米国内だけではなく、従来の国際秩序も抜本的に変質させてしまうであろう。かつて、他国を凌駕する圧倒的な軍事力と経済力によって世界の覇権国としての地位を享受し、政治的には民主主義、経済的には資本主義の普遍性を掲げ、その世界的拡大を求め実現してきたデモクラシーの帝国であった米国が、いまや抜本的に変質しつつある。

今年2025年1月に始動する第2次トランプ政権のもとで、米国は、国際関係における「法の支配」を実現する「リベラルな国際秩序」から離れ、国際関係がこれまでにない混乱に陥るとの懸念がある。その結果、米政権の不透明感が続き、地政学リスクは数十年来で最も高いレベルになりつつある。

トランプとそれ以前の歴代大統領との歴然した決定的な違いは、「法の支配」と「リベラルな国際秩序」に対するスタンスである[27]。国内において「法の支配」に服することを拒み続けたトランプは、国際関係も権力闘争の領域として捉え、むしろ実力者支配を隠そうともしないロシア大統領プーチンや中国国家主席の習近平等の独裁者を優れた指導者として讃えて、米国の基本理念であったはずの「法の支配」を自ら放棄し、「リベラルな国際秩序」を否定してきた。その結果、あたかも歴史の時計の針を過去に巻き戻すがごとく、「リベラルな国際秩序」から「力の均衡」としての国際政治への転換が起こりつつある。

トランプ政権下の米国は、世界を、かつて第1次世界大戦までの国際秩序の原型であった「力の均衡」のアーシャンレジームに、再び押し戻そうとしているのである。その証左が、ロシアのウクライナ侵攻に対するトランプのスタンスである。ロシアが、国際法違反を犯している侵略行為者であることが明白であるにもかかわらず、トランプは、ウクライナの対ロシア防衛戦争を、弱い国が強い国に逆らう不毛な抵抗と見做し、米国のウクライナ支援は不要だと主張し[28]、ウクライナを頭越しに米ロ交渉による休戦を進めようとしている。

ウクライナ支援継続をする方針のNATO(北大西洋条約機構)諸国は、米国抜きで戦争を支えることは難しい状況下、プーチン政権にとって、西側諸国の結束を弱めるという年来の願いが実現することになる。ウクライナへの巨額の支援を批判し戦争を「就任前に終わらせる」と主張してきたトランプの言動からは、ウクライナに領土面で妥協を迫る可能性のみならず、ロシアによる侵略を事実上追認し、将来のさらなる侵攻を誘発する懸念すらある。これは、プーチンの思うつぼである。

気になる米中関係も、「力の均衡」という視点から見ても、米国の戦略的地位の脆弱化は否めない。中国の習近平政権は、米国との対立関係にあるロシアとの軍事連携を強めつつある。同時に、イラン、北朝鮮との関係強化を始め、非米諸国のBRICS諸国との全方位的連携を強化してきている。こうした米国包囲網の拡大の中、関税の大幅な引き上げと米国単独の軍事的脅しという手荒い直截的な手法で中国への牽制をしてゆく「トランプ2.0」の手法が国際世界にとっても凶となるのではと世界は戦々恐々としてその帰趨を見守っている。

こうした国際協定や合意を顧みないトランプの登場によって、米国と競合する中国にとっては、新たな取引の機会が生まれるも意味し、習近平政権から見れば、米国トランプに十分な見返りさえ与えるならば、米国に台湾防衛を断念させることさえ期待できるという可能性すら出てくる。もはや、ここに健全な理念に基づいた国際政治はない。むろん、日本にとっても対岸の火事ではない。同盟を顧みないトランプ政権を前に日本等の米国の同盟国は、米国なき同盟か独自防衛かという究極の選択に迫られてしまう事態に陥っている。

ちなみに、トランプの政治スタイルについては、既に様々な専門家による分析があるが、総合的に俯瞰して、簡単に以下の6点に集約することができる。

① ディール(取引)を重視するスタイル

トランプ氏は不動産ビジネスに従事していた根っからのビジネスマンであり、目先のディールで勝ち負けや損得を競うことに熱中する属性を持っている。彼にとっては、その「損得」が米国の国益や国際社会の利益と一致しなくてもかまわない。支持者に報いることや政敵を叩く等私的な理由もディールの動機となり得る。タフネゴシエーターを自認し、交渉では駆け引きとして最大限の要求を求めることも多い反面、直感や即興的に動く癖があり、中国や北朝鮮との交渉で突然大幅な譲歩に踏み切る危険もあり、目を離せない危うさがある。

② 国際関係を経済的な損得勘定で評価するスタイル

日米同盟にように、過去の経緯からしていかに重要な同盟関係であっても、米国の財政的負担が大きく、相手が米国を利用して利得を得ているとして、同盟関係見直しや廃棄に動く危険がある。それが、安全保障や国際秩序の維持に悪影響が出る恐れがあっても気にしない。本来の国際交渉の常識では、損得は経済や財政だけで評定するものではなく、国際公共的な視点を持つ重要性を理解して行うべきものである。当然、外交上、交渉相手国に対して米国も応分の負担をしており決してアンフェアではないことを繰り返し説得し理解させる必要があるにも関わらず、こういった配慮が欠落する危険性もある。

③ 理念を軽視し属人的な首脳外交を重視するスタイル

手続きの透明性や合法性といった民主主義のルールから問題があっても、相手がロシアのプーチンのように権威主義者や独裁的指導者であっても、即断即決で大胆な結論が得られる交渉スタイルをとる。その背景には、経済的利得に拘るビジネスマンの習性があるのであろうが、民主主義や人権、法の支配といった価値観や国際倫理、正義などの抽象的な理念や建前を重視せず、属人的な相性を重視する。

④ バイの交渉を好むスタイル

調整や合意に時間がかかる多国間でのマルチの話し合いを嫌い二国間でのバイの交渉を好む。その証左が、前回のトランプ政権時に、環太平洋経済連携協定(TPP)やパリ協定から離脱していることが挙げられる。

⑤ 前任者の政策を否定転換するスタイル

自己顕示欲の強さ故だとの分析もあるが、前任者の政策を否定転換する傾向がある。前回第1次トランプ政権時に、前任者のオバマ大統領が手を付けなかった米朝交渉を動かしたのはその一例だと言われている。今回の2次トランプ政権でも、バイデン政権がこれまで進めた経済社会政策や「パリ協定」等の多国間の国際的枠組みを破棄・離脱する可能性がある。

⑥ 「強いアメリカ」に固執するスタイル

「Make America Great Again(“MAGA”運動)に象徴されるように、米国も強くあらねばならないと強く信じている。その文脈で、国際政治においても「力による平和」の重要性を唱えている。しかし、トランプは、決して好戦的な政治家ではなく、膨大な戦費がかさみ、破壊による経済的ロスを嫌い、経済的な損得を重視する観点から、戦争は好まない。高い理想や使命感を説きつつも、国際政治の手段として戦争を厭わぬ従来型の政治家とは一線を画している。

はたして、この「トランプ2.0」は、吉と出るのか凶とでるのか。残念ながら、いまのところ、どう考えても、吉と出るイメージがまったく思い浮かばない。蓋を開けてみなければわからないが、懸念山積ではある。

先に論じた通り、国際秩序への破滅的な悪影響が懸念大いにされているのと同時に、肝心の米国内での政策も、あまりに多くの危険を孕んでいる。公権力の規制を受けることがなくなったトランプは、法制度に従う従来型の政治から大統領個人に権力が集中する「トランプ2.0」への転換を梃子に、共和党の議会多数派と閣僚の忠誠を背景に、司法手続すらゆがめつつ、権力の集中と法の支配の排除を、さらに加速させてゆくであろう。そして、移民排斥と人種差別が公然と展開されるのではないかと懸念されている。中でも、トランプが依拠している白人至上主義的とも言われている「グレート・リプレイスメント・セオリー(great replacement theory)=人種の総入れ替え論[29]」ほど危険な思想はなかろう。

これはかつてのあの忌まわしきナチスヒトラーのユダヤ人政策と同根である。トランプの懐刀を自他ともに認める南アフリカ出身のテスラCEOのイーロン・マスクも、この思想の信奉者である。南アフリカのアパルトヘイト体制打倒は誤りだったと否定的であり、米国も非白人から白人社会を防衛しなければならないと考えている。仮に、トランプが標榜するように、現在入国手続を経ずに米国に居住している1200万人もの不法移民を軍に力を行使してでも強制的に国外退去させる暴力的な政策遂行が強行されたなら、米国内の混乱は不可避となろう。そして、そのトランプの移民排斥政策への反動として、米国内で、法の支配の正当性を毀損し、力による抵抗が常態化すれば、米国内はカオスになること必至である[30]。

同様に、トランプのあからさまな「性差別」も悍ましく危険な思想である。米国は、長年にわたる人種別、民族別、宗教、そして性の違いによる差別克服努力を通じ、1960年代以降築きあげてきた法によって米国社会の多元性を認めてきた歴史がある。トランプは、こうしたら歴史を反古にして、その現行システムそのものを逆転し、あらゆる差別を容認した白人男性・キリスト教徒至上主義によるまったく異次元の米国社会を築こうとしているとの懸念も出始めている。

いずれにせよ、「トランプ2.0」時代の到来によって生まれる「法の支配」から「力の支配」に向かう世界について、あまりに悲惨で殺伐と荒涼とした風景を想起してしまうことは、はたして、杞憂だと断言できる者はいるのであろうか。そこに明るい人類の未来を空想できないと述べることは悲観主義者の戯言なのであろうか。

いまや、問答無用に、「トランプ2.0」を加速装置として、不気味な「力の支配」が、世界を覆いつくそうとしている。そして、世界秩序が崩れ、世界各地で不条理な戦争が続き、核戦争のきな臭い不気味な気配が世界を覆いつくし、いまそこに迫る気候危機を前に、人類は途方にくれている。

我々人類は、もはや古いルールが適用不可能となって、新しいルールが何なのかもわからない混沌とした世界に生きている。そして既存の知識や常識が新しい事態に対応できなくなっている。

国際的な規範の崩壊。国連安全保障理事会の機能不全。

米国の欺瞞に満ちた二重基準。

先進国の偽善に対するグローバルサウスの不満と不信。

ますます悪化しつつある気候危機に対しても、悲しいかな国際社会は、COP等で協調を試みているものの、なかなか行動を加速できていない。

核の脅威を緩和する努力も、いまや、戦術核の威嚇をちらつかせる核保有国のロシア等も現れ、軍拡競争の不安定な世界に逆戻りしつつある。

AIのもたらす脅威についても米中露間の連携はとれていない。

経済格差の激化は、エリート層への不信を生み、ポピュリズムを加速させ、世界中の政権与党が転覆し、トランプ誕生や、欧州各国での右傾化を加速させている。

孤立主義と貿易戦争の激化は、「法に依る支配」を「力による支配」への転移を加速しつつある。

そして、社会や国家や世界はもう何をやっても変えられない、

諦めるしかないといった蒙昧とした無力感が、世界中を覆いつつある。

いまや、人類の未来に、かつて「希望」の対語は絶望ではなく挫折であると考えたサルトルが、死の直前に残したかすかな「希望」の光が、風前の灯のごとく、儚い存在のようにかすんでいる。

こうした混迷した世界で、「民間人を巻き込んでしまうような不条理な戦争が果たして許されるのか?」「いまわしい戦争とどう対峙していけばいいのか?憎しみの連鎖はどうしたら断ち切れるのか?」「民族間、宗教間の差別感情、憎悪の感情とどう向き合ったらよいのか?」「気候危機は、本当に解決できるのであろうか?」等々、今、人類は、そう簡単には答えを出せない多くの問題に直面している。

これは、まさに日本にとっても深刻な問題である。自らが東アジアから引っ越せない現実を直視し、この東アジアを戦場にすることだけは避けなくてはなるまい。米中関係の紛糾の余波で日本が戦争に加担することになってはなるまい。万が一、台湾有事が勃発して、米中戦争まで発展し、仮に東アジアにある日本が戦争に巻き込まれれば、米国本土自体は戦場にならなくとも、不可避的に日本の国土が戦場になる。日本の為政者は、こうした最悪のシナリオを念頭に、リアルな解像度を実装しながら、「力による支配」への転移を加速しつつある国際政治の舞台で立ち回ってゆかねばなるまい。自国第一主義のトランプが日本を必ず救済するであろうなんて楽観はすべきではない。

それでも私たちは、問い続けなければならない。そして何らかの答えを見つけなければならない。はたして、崩れる世界秩序の地平線の向こうに何が見えてくるのであろうか。

1つ明確なことがある。それは、人間って、誰しもが完全ではなく、誰でも誤りを犯す危険があると言うことである。そして、独善的に、他者を否定し、批判し、他者に一方的に修正を求めるのではなく、自らの過ちを謙虚に認め、不毛な正当化をやめて、常に修正する気概と能力が求められている。それが、唯一、信頼と協力関係を醸造できる基盤であり、そこに人類に残された「希望」がある。我々人類は、無力感を感じている暇はない。絶望している暇はないのである。

混沌とした不確実性に待ちあふれた世界は、逆に言うならば、それだけ可能性がある、チャンスに満ちた世界でもあるという事を意味する。

国連で、日本が、米国に安易に追従せず、粘り強く平和外交を展開していることには一縷の希望を感じる。2024年5月には、米国の顔色を伺うことなくパレスチナの国連加盟に賛成票を投じている。9月には、イスラエルに対し、ヨルダン川西岸の占拠を1年以内にやめるよう求める国連決議にも賛成している。日本は、米国の従属変数ではないことを毅然と体現しているのである。「トランプ2.0」の本格稼働により米国の国際的な孤立がさらに深刻化する中で、日本こそが、毅然として米国トランプに対して臆せず国際規範尊重を直言するべき立場にあると信じている。

眼前には様々な選択肢がある。「力の支配」が、世界を覆いつくそうとしている今ですら、それは永遠に続くわけではない。必ず、次の時代がやってくる。絶望してはなるまい。

人類は、いままでも、何度も失敗し、試行錯誤を繰り返して、今日まで、なんとか明日を目指して生きてきた。

いま、必要なことは、愚痴を言ったり、他者を糾弾したり、犯人捜しをすることではない。

そして、今こそ、求められているものは、様々な選択肢の存在をしっかり見極めることができる解像度を自らいかにして実装できるか、そして、その見つけ出した選択肢を、所与の限られた条件の中からいかに実現可能なものに結実させてゆける粘り強い意思と確実な実現力であろう。

もはや、狭歪で閉塞的なエコー・チェンバー(Echo chamber)[31]に引きこもって、自閉的で自己満足的な世界に埋没するのではなく、物おじせず、自分とは異文化で別世界の人々と直接触れ合い、相互の相違を認識しあい、相互の対立軸を見極めて、その認識を共有し合い、それをいかにしたら止揚できるかの共同作業を、地道に進めること以外に、人類に残された未来はないのである。

そこにこそ、人間の人間たるゆえんがあるのである。

それ以外に、人類の未来はないのである。

そして、こうした時代だからこそ、日本の責務は重くなってきていることを自覚したい。

[24] 米国では、トランプを巡り複数の刑事裁判が進行し、連邦最高裁が刑事責任の一部免責を認める判断を下すなど事態は混沌としている。トランプは複数の刑事訴追と民事提訴を受けながらそれらの裁判を魔女狩りだと呼び、検察官や裁判官を名指しで非難して法の支配を無視している。しかし、そのトランプに投票する人は実在する。自由主義と法の支配を排除する政治指導者に付き従う国民が、ハーメルンの笛吹き男に従うように、自ら望んで自分たちの自由を放棄しているのである。ロシアのプーチン大統領は選挙で選ばれたものの、選挙は形骸化し、獄死したナワリヌイを筆頭にプーチンに対抗する候補は完全に排除されている。既に民主政治とは呼べないものの、プーチンを支持するロシア国民は現に存在する。政権維持が難しいなかで依然としてガザ攻撃を展開しているイスラエルのネタニヤフ首相も選挙で選ばれたが、イスラエル軍への国民の支持は固い。トルコのエルドアン大統領、ハンガリーのオルバン首相など、民主政治のなかから権力を集中した「法の支配」に服することを認めない専制的指導者は数多く、そこでは議会と司法による政治権力の規制、さらにマスメディアによる政治権力の監視が極度に制限されている。

[25] 非自由主義的民主主義(illiberal democracy)とは、擬似民主主義(pseudo democracy)、部分的民主主義(partial democracy)、低度民主主義(low intensity democracy)、空の民主主義(empty democracy)、組み合わせ体制(hybrid regime)、権限委譲民主主義(delegative democracy)などとも呼ばれている。「非自由主義的民主主義」(illiberal democracy)の用語は、「自由民主主義」(liberal democracy)からの造語で、ファリード・ザカリアによって雑誌フォーリン・アフェアーズの1997年の記事で使用された。制度的には民主制だが、実質的には自由が制限されている政治体制である。そこでは選挙は実施されるが、市民は自由権の不足によって実際の権力者の活動に関する知識から切り離されており、「開かれた社会」ではなく、実質的には権威主義的政治体制の1つともされる。この状態は、制度上は政治権力を制限しているが、言論の自由や集会の自由、知る権利など市民の政府への自由は無視されており、自由主義の適切な法的な構築された枠組みはほぼ存在せず、法治主義はあっても法の支配がない状況となっている。また往々にして極度に中央集権的であり、権力の分立も(三権分立と地方自治の双方で)乏しい。このため行政国家化する傾向が強い。例としてはシンガポールが挙げられる。フランスのボナパルティズム(ナポレオン・ボナパルトの統治である第一帝政も含むが、むしろナポレオン3世の第二帝政を暗に示す場合が多い)のケースも民主主義を標榜しながら結局は政治的自由を抑圧し独裁を志向する権威主義体制とみなされている。(参照)Fareed Rafiq Zakaria(1997)”The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”(W. W. Norton & Company)

[26] 「トランプ2.0」とは、ドナルド・トランプ氏の再選により実現した2025年1月から始動する「第2次トランプ政権」の意味。ちなみに、2024年11月の米国大統領選の結果、トランプ氏の全米の得票総数は約7483票となり、ハリス氏の約7123万票を上回った。2004年以来20年ぶりに共和党候補が民主党候補を上回った。トランプ氏は20年前回選の自身の得票(7422万票)を上回った。白人労働者などの岩盤支持層を固め、無党派層や民主党支持層にも食い込んだことが出口調査から判明している。もっとも選挙人獲得数では大差がついたが両候補の得票数の差は360万票で全人口の1%未満であり大勝ではあっても圧勝とは言い難い。

[27] 第2次世界大戦中のフランクリン・ルーズベルト、米ソ冷戦終結期のロナルド・レーガン、そしてビル・クリントンからバラク・オバマやジョー・バイデンに至るまで、「リベラルな国際秩序」の維持と拡大は歴代の米国大統領が対外政策の中心としてきた。だが、トランプは違う。

[28] トランプは、2024年10月17日放送のポッドキャスト番組のインタビューで、ロシアが侵略するウクライナのゼレンスキー大統領について「戦争を始めるべきではなかった。負け戦だ」と批判している。トランプ氏はロシアのプーチン大統領を指導者として高く評価しており侵攻を正当化するプーチン氏寄りの姿勢が顕著でウクライナを支援する欧州の米同盟国に動揺が広がっている。

[29] 「グレート・リプレイスメント」 (Great Replacement , 仏: Grand Remplacement) は、いまから13年前に、フランス人作家のルノー・カミュ(Renaud Camus)が提唱した、白人至上主義的、極右的な陰謀論の一種。直訳すると「大代替」、「大置換」といった意味になる。この理論によると、エリート層のリプレイシスト (置換主義者) の関与により、白人系のヨーロッパ住民が出生率の減少や、非白人系、特にイスラム世界からの大規模な移民によって統計的、文化的に置き換えられているとしている。カミュは「Le Grand Remplacement」(2011年)により「グラン・ランプラスマン」(Grand Remplacement)を言語化し広く普及させた。同著書では特にムスリム系フランス住民によるフランス文化、文明の破壊や、潜在的な脅威に結び付けている。カミュをはじめとした陰謀論者は、このような動きがフランス政府やEU、国際連合の内部においてグローバリズム、リベラル派のエリート達によって意図的に促進された「代替的ジェノサイド」だとしている。この陰謀論はヨーロッパ各地で広く支持されているほか、ヨーロッパ以外の西側諸国においても反移民主義者、白人至上主義者らの間で広まりつつある。多くの支持者は、「移民たちのほとんどは先住の白人系住民を少数派にするため、あわよくば絶滅させるために入植を続けている」と主張している。いわゆるホワイト・ジェノサイド論の一つとして数えられる。

[30] 白人至上主義者を讃えたことで、トランプ氏は、アメリカを人種ラインで真っ二つに分断してしまった。年配白人層が夢見る過去とは、1950年代。第2次世界大戦後、軍事力も経済力もアメリカが世界トップに躍おどり出た時代。しかも60年代の公民権運動の前だから、白人だけがあらゆる権利を享受し、女性は主婦か、社会に出ても秘書など男性の下で働く存在だった時代だ。80年代ごろまではそのような白人男性主導の時代が続いていたが、2000年代に入ると事情が変わってくる。バラク・オバマ氏が初の黒人大統領に就任。同性婚が合法化された。流入を続ける移民の増加で、アメリカの白人人口は2049年までに過半数を割るという国勢調査結果が、多くの白人に衝撃を与えた。そこに登場したのがトランプ氏だった。人種やジェンダー差別発言をあからさまに行い、悪びれもしない態度はもちろん、白人至上主義者を堂々と賛美した。そのたびに人気は衰えるどころか、逆に上がっていった。人種やジェンダー間の軋轢あつれきもさらに強まり、移民への反感を持つ人も増えた。こうした差別に断固として立ち向かう層は、Black Lives Matter運動で抵抗したが、白人至上主義者たちの活動はますます活発化した。アジア系やLGBTQ、ユダヤ人などに対するヘイトクライムも増え続けて今日に至っている。

[31]「エコーチェンバー」(Echo chamber)は、電子掲示板やSNSなどの自分と似た意見や思想を持った人々の集まる空間内でコミュニケーションが繰り返され、自分の意見や思想が肯定されることによって、それらが世の中一般においても正しく、間違いないものであると信じ込んでしまう現象。又は、閉鎖的な情報空間において価値観の似た者同士が交流・共感し合うことで、特定の意見や思想が増幅する現象。

8.デジャビュの教訓としての「ジャポニスム3」の現在地

前述の通り、トランプ現象に代表される米国での民主・共和両党間の亀裂拡大や、2024 年 7 月のフランス国民議会選挙における極左と極右の躍進などにみられるように、2010 年後半以降、米欧主要国では政党政治の分極化が進行している。

実は、こうした政党政治の分極化は、今に始まったことではない。

あらためて、古今東西、歴史を振り返れば、デジャビュを感じる史実がある。

いまから1世紀も大昔の話ではあるが、 1929 年の世界恐慌を経た 1930 年代のことである。あの頃は、第1次世界大戦が終った後で、第2次世界大戦までの「戦間期」であった。

当時の欧州政治を俯瞰すると、今と同じ時代の「空気感」があった。そこにデジャビュを感じる。

フランスでは、1932 年の選挙で左翼連合が勝利したが政治が不安定で、今と似ていて、右翼のエネルギーが昂揚していた。極右勢力の台頭に危機感を強めた社会党と共産党は、反ファシズムという旗印の下で合流し、さらに中道左派の急進党がこれに加わり「人民戦線」が成立、1936 年には人民戦線内閣が誕生した。だが体制内部の分極化で 1938 年に政権は崩壊した。まもなく対独戦を迎え、フランスは敗北した。方や、ドイツでは、政治空間の分極化のなかで進んだ極右政党「国民社会主義ドイツ労働者党」(ナチス)の台頭が、ワイマール体制の崩壊と全体主義体制の確立をもたらし、最終的に、第2次世界大戦に突入し、破滅的な状況に導いた。

方や、当時の米国政治を俯瞰すると、1920年代は「アメリカ・ファースト」に回帰した時期であった。自国にウイルソン大統領が提案した国際連盟にも議会は参加承認せず「孤立主義」を選択した。そして「経済の時代」を謳歌した米国は、結局、1929年の大恐慌に曝される。

当時、日本は、1923年の関東大震災、1927年の金融恐慌、さらには1929年の大恐慌を経て、政治が不安定化し、1920年代の10年間で10人の首相が交代し、その後、世界の構造変化をとらえきれず、軍国化に突き進み、1931年に満州事変発生、満州国を建国、1933年に国際連盟を脱退、その後、国際社会から孤立し、第2次世界大戦に参戦し、ドイツ=イタリアとの枢軸結成へと進み、結局、挙句の果てに、破滅した。

かくして、世界は、第1次世界大戦が終った後の1920年代、第1次世界大戦後の世界秩序形成に失敗し、結局、第2次世界大戦をもたらした。第1次世界大戦からの学びを活かせれなかった。

そして、今、まさにデジャビュのごとく、冷戦後、その冷戦後の世界秩序形成に失敗し、世界各地で政治空間の分極化が進んでいる。そして、ロシアによるウクライナ侵攻とイスラエルによるガザ侵攻という2つの不条理な戦争が起こり、世界は、この2つの侵略国の独善と専制を制御する方途すら失って、途方に暮れている。方や、グローバルサウスの非米諸国は、ダブルスタンダードの米国の偽善を警戒し、米国の一国支配を拒絶し、極構造からの脱皮を求めている。このまま世界が分断され、分極化が加速すれば、第3次世界大戦の到来を懸念する声すらある。

1930 年代の物語は、政治の極端な分極化が経済に対し破壊的となり結果的に全体主義体制の確立をもたらし戦争につながる危険を孕むことの証左である。このデジャビュの教訓としての意味は重い。

米国の政治哲学者フランシス・フクヤマは、こうした史実からの学びとして、悪しきデジャビュの教訓が脳裏にあったのであろうか、政治の極端な分極化に対する警戒を念頭に、著書“Liberalism and its discontents”のなかで、政治における「中庸」(sophrosynē, moderation)の重要性を強調している[32]。現下の「分断の時代」だからこそ、忘れてはならないことは、フクヤマが論じるように、左右はともかくも中道主義路線の維持が肝要であるという歴史からの教訓である。

ちなみに、政治と経済が相互に影響を及ぼし合う関係にあることに議論の余地はない。政権交代に伴い、新政権が劇的な政策転換を行う場合、政治の経済に対する影響が甚大なものになる。また、さらに政権与党と経済との相互関係については、最近出た興味深い論文がある。今年2024 年 3 月 25 日付で、ハーバード大学のジェフリー・フランケル教授は、Project Syndicate に掲載したブログ“Democrats Are Better for the US Economy”[33]のなかで、第 2 次世界大戦以降における米国における民主党政権期と共和党政権期の経済実績を比較すると、一般的な認識とは裏腹に、経済成長率、雇用の伸び、景気後退期の短さのいずれにおいても、民主党政権期の方が共和党政権期よりも好成績であったという統計的事実を提示している。

しかし、政権与党が経済成長率を左右するのか、あるいは、経済成長率に貢献できるのは中道左派か、中道右派か、右派か左派かの相関性については、米国のみならず、世界各国における実証分析をした結果、必ずしも有意な相関性はないとの別の先行研究もある[34]。このテーマについては、複雑な要素も多く、今後も、学会での議論の推移を見守って参りたい。

なお、こうしたいままで論じてきた「中道右派か、右派か左派か」「経済成長率に貢献できるか否か」といった議論自体がそもそも限界にきているといったさらに本質的な分析もある。「トランプ2.0」も過渡的な政治現象に過ぎず抜本的な変革にならないとするそのさらに先を見据えた議論である。

国際政治のまったくの門外漢ながら、かつてのナチス台頭から今日の「トランプ2.0」に至るまで、こうした一連の国際政治の様々な破綻や混迷は、そもそも、長年西洋的な思考方法に依拠してきたこと自体に、根本的な元凶があるのではないかと思っている。西洋的な思考方法の限界を感じる。やや抽象的表現で恐縮ながら、国家間の関係性を二項対立的な対立関係や支配関係として個別具体的に「線形」でとらえる欧米人と、大局的かつ網羅的に「円」としてとらえる日本を含むアジア人の思考様式の違いを意識することに、ヒントがある気がしている。

すでに幾多の実証実験による先行研究の成果が示しているが、往々にして欧米人は、環境から切り離して個々の対象に焦点を合わせるのに対して、アジア人は、背景と対象の関係にも注意を向ける傾向がある[35]。

西洋の哲学や宗教における伝統的な考え方の特徴として「特定的(specific)」思考がある。物事を環境から切り離して分析する姿勢である。方や、アジアにおける宗教や哲学では伝統的に、相互依存性や関係性を重視する「包括的(holistic)」な思考が根本にあった。物事は複数の力が働く場のなかで起きると信じているのである。一見正反対のように見える「陰」と「陽」という概念において、その相互依存関係にあることが重視されていることがその証左である。

日本人や中国人等アジア人は大きなものから小さいものへと考えるが、西洋人は小さなものから大きなものへと考える。そのアジア的な「包括的」な思考を典型的に示す卑近な証左が、「住所」と「名前」と「日付」の表記方法である。住所を書く時、日本人等のアジア人は、一般に、国名、都市名、地区名、番地の順に書くが、西洋人はその逆に書く。名前も同じで、アジア人は名字を先に書くが、西洋人は反対である。日付も、アジアでは年、月、日の順であるが、西洋人は反対である。

もはや、政策論争を何度繰り返しても、限られた地球資源制約の下、ゼロサムのパイの分捕り合戦に終始するだけで、直面している紛争問題や格差問題や気候危機問題は何ら解決しない。むしろ、いま人類にとって必要なことは、「物質的豊かさ」を追い求めて「集中・大規模・効率・高速」を追求し続けてきた現下の資本主義システムそのものの根本原理の抜本的な見直しである。この解決なくして、このままでは、戦争も続くし、格差問題も気候危機問題もなくならない。ウクライナ戦争もガザ戦争も米中間の緊張も、世界中の右傾化問題も、いつまでたっても、まったく解決しない。

いま、最優先で着手すべき喫緊の課題は、アジア的な「分散・小規模・ゆとり・ゆっくり」を大切にする持続可能な経済社会システムに潔くパラダイムシフトすることである。これからは、欧米的思考から卒業し、全く新しいアジア的な異次元モデルへの移行が必須不可欠であり必至である。

未来志向的なモデルを模索する中で注目すべき日本を含むアジア的な「包括的」な思考の象徴として注目すべきものがある。これが、いまや新たな文化ルネサンスとして最近話題に出ている「ジャポニスム3」(Japonisme3)である[36]。いまや、「ジャポニスム3」が、エコロジーと平和に焦点を当てる21世紀において、非常に多様な文化要素を包含している日本固有の価値観として、欧米発ではない日本発の「第三の波」として、ますます重要性を増しており、世界的な関心を集めている。

それでは、そもそも、はたして、「ジャポニスム3」とは何なのか。

「ジャポニスム(Japonisme)」と言う言葉は、一般的には「日本趣味」という意味で使われてきていたが、実は、それには深く長い歴史がある。大きく、19世紀後半から今日に至るまで3段階に及ぶ「ジャポニスム」の変遷がある。そして、そのすべてが、それぞれの時代に、日本発の形で、全世界に圧倒的な影響を与えてきた経緯がある。

まず「ジャポニスム 1」は、日本文化の最初の波であった。19世紀後半のヨーロッパに革新的影響を与えた浮世絵版画等の日本美術に象徴されている。19世紀中頃の万国博覧会(国際博覧会)への浮世絵、琳派、工芸品などの日本美術品の出品をきっかけに、その影響力は衝撃的に大きかった。特に、西洋の画家を初めとした芸術家に多大な影響を与え、ゴッホによる「名所江戸百景」の模写や、クロード・モネの「ラ・ジャポネーズ」、ドガを初めとした画家の色彩感覚にも影響を与えた。これが、ヨーロッパの芸術家や知識人の間で日本の美意識への関心が高まるきっかけとなった。

「ジャポニスム 2」は、戦後復興からグローバルイノベーションへの転換期の象徴で、第二次世界大戦後の数十年間に現れた日本製の家電製品から自動車まで幅広い分野でのイノベーションであった。ソニー、トヨタ、ホンダといった象徴的なブランドは信頼性と創造的なエンジニアリングの代名詞となり、戦前の日本製品に対する認識から印象的な変化を遂げた。

この時期、日本は廃墟から立ち直り、技術的卓越性と緻密な職人技で知られる国へと生まれ変わった。西洋の日本文化に対する見方は、「ジャポニスム 2」により大きく変わった。日本が世界に向けた示した効率性とスタイルを融合させ国際的なアイデアを取り入れながらも日本独特の感性を保持した機能的かつ洗練されたデザインの進化する哲学は、世界に対し強烈なインパクトを与えた。

そして、いまや、「ジャポニスム3」が世界的な関心を集めつつある。この「ジャポニスム3」という第三の波は、非常に多様な文化要素を包含している日本独特の「文化」「価値観」「世界観」そのものである。その典型が、スタジオジブリ作品を含むアニメやマンガ、文学、映画といった文化コンテンツ、そして、寿司等に代表される日本食文化である。これらに共通しているのは、人にも環境に優しい「文化」「価値観」「世界観」である。いまのSDGsを先取りした文化とも言えよう。

しかし誤解してはならないのは、「ジャポニスム3」は、寿司やアニメそのものではない、その根底の「文化」「価値観」「世界観」であるということである。その背景には、日本がさまざまな文化の受け皿となってきた特異性がある。日本はユーラシア大陸の下の受け皿のようで、何千年もの間に流れ落ちてきた様々な文化の滴を受け止める絶好の位置にあった。未来を見据えてこの文化的同化を特に日本的なものにしてきた。

これは、資源の限られた島国という国の性格によって形作られてきた日本独特の「文化」「価値観」「世界観」は、「分散・小規模・ゆとり・ゆっくり」を大切にする持続可能な経済社会システムそのものであり、これが、保全を重んじ、人々と自然の恵みに感謝し、礼儀の心を保持する文化を育み、対立や分断や争いを避け、融和を貴び、調和を大切にする日本固有の文化を育んできた。この「ジャポニスム3」が全く新しい異次元モデルへの移行を誘う「羅針盤」の役割を果たす可能性がある理由である。

資源の限られた課題先進国の「日本」は、まさに世界の「縮図」であり「近未来図」でもある。

それゆえに、「ジャポニスム3」が、エコロジーと平和に焦点を当てる21世紀において、いまや崩れようとしてる世界秩序の地平線の向こうに見えてくるであろうまったく新しい風景の「原画」のための未来志向的な「モデル」を提供できるのではないかと、ひそかに期待している。

実は、その重要性は、当事者の我々日本人が自覚している以上に、大きいと考えている。

[32] Francis Fukuyama(2022)”Liberalism and its discontents”( Profile Books, 2022, p.154.)

[33] Jeffrey Frankel(2024)“Democrats Are Better for the US Economy”(Harvard Kennedy School)

[34] 政権与党と経済成長率との相関性については、先行研究がある。中道左派から中道右派への交代であれ、その逆であれ、中道政党間での政権交代の場合、政策変更は漸進的で限定的なものとなり、したがって、政権交代が成長率に与える影響は限られたものとなると結論付けている。村上和也(2024)「政権与党が経済成長率を左右するのか」(三井住友信託銀行 調査月報 2024 年 8 月号)

[35] Erin Meyer(2014) “Are You a Holistic or a Specific Thinker?”(April 3, 2014Harvard Business Review)

[36] 日本は仏教やキリスト教などの宗教から、金平糖からドイツのバウムクーヘン、インドのカレーからイタリアのパスタなどの食べ物まで海外から渡来した文化を独自の解釈や資源の限られた日本ならではの独自の工夫を加えながら進化させ発酵させ自分たちのものとしてきた。そうした痕跡は日本のそこかしこで見ることができる。(出所)林 信行(2024)「Japonisme 3:21世紀の文化を静かに形作る力」(2025年1月5日)

https://nobi.com/jp/Japonisme3/

9.サルトルの「希望」と「ジャポニスム3」の含意

いまから半世紀以上も大昔1966年の9月のことである。フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Charles Aymard Sartre)が、シモーヌ・ド・ボーヴォワール (Simone de Beauvoir)と2人で訪日し、慶應義塾大学三田キャンパス西校舎518番階段教室で、特別講演会が開かれた[37]。サルトルは1973年にもともと斜視であった右目を失明。その後、徐々に肉体的な衰えを見せ、1980年に没する。来日、そして慶應での講演は、失明する7年前のことであった。

訪日の目的を記者会見で訊ねられ、若い頃に教員として日本に来ることを願ったのだが採用されなかったこと、ようやく青年時代の夢がかなったことを打ち明けている。階段教室には900名ほどが収容できるのだが、立錐の余地もなく、他にも8教室を使い、テレビによる同時中継を行い、のべ6,000名が聴講したらしい。慶應でも歴史的大事件であったに違いない。

サルトルの講演は「知識人の位置」と題されたものであった。知識人は学者、技術者、法律家などの知的技術者ではあるが、知的技術者全てが知識人というわけではない。真の知識人は体制に奉仕するものではなく、体制からは独立した者でなければならいないとし、ブルジョワ・ヒューマニズムの批判、ベトナム戦争批判、先進国の繁栄の裏で20億の飢えた人々がいることなどを批判した[38]。

慶應義塾での講演の後、『世界』の座談会に、大江健三郎、鶴見俊輔、加藤周一らと参加したり、朝日新聞主宰の講演会が開催された後、箱根、京都、奈良、志摩、長崎、福岡、広島とサルトル、ボーヴォワールの訪日の旅は続いた。そして東京に戻ってきて、帰国前日、10月15日、小田実、開高健、竹内好、日高六郎らの「ベトナムに平和を市民連合」(いわゆるベ平連)のシンポジュウムに参加する。

いまや崩れようとしてる世界秩序の地平線の向こうに何が見えてくるのか。そんな問いに向き合っているときに、ふと、サルトルを思う。なぜなら、彼が、少なからずヒントを与えてくれるような気がするからである。サルトルほど戦争を憎んだ知識人は稀だったのではないか。そして、サルトルほど、傷つけられた人たち、虐げられた人たち、抑圧された人たちと連帯し、行動した作家は当時いなかったのではないか。そんなサルトルならば、おそらくまず何よりも、無辜の民を無差別に虐殺するようなテロリズムを断固糾弾してたであろう。そして、サルトルが青年時代に夢にまで見たという日本がいま世界に発信している「ジャポニスム3」に、大いなる期待を寄せるに違いない。

人間は根源的に与えられている「自由」をどう生かしていけばいいのか。サルトルは「実存主義とは何か」で、「アンガージュマン」(engagement;参加・拘束の意味)という概念を提唱し、人間は積極的に《状況》へと自らを《投企》していくべきだと訴えた。社会へ積極的に参加し、自由を自ら拘束していくことが、自由を最も生かす方法だと主張した。

それは、サルトルが生涯をかけて、身をもって実践した思想でもあった。

日本は、いまこそ、積極的に《状況》へと自らを《投企》していくべきであろう。

現下の「トランプ2.0」に象徴されるように、もはや西洋的な思考や方法論が限界に直面し、筆舌に尽くしがたいほどに醜悪な断末魔にすら見える。不条理な戦争を制御できず、無辜の市民が命を落とし、一方的な侵略と言うあってはならない不正義が放置容認され、いつまでたっても貧困や格差を根絶できず、「法の支配」が破綻し、「力の支配」が跋扈し、「自分さえよければ」「自国さえよければ」という無見識な「非常識」が定常化しつつある。深い思索や自省、知性的な議論や冷静な熟議が、ことごとく煙たがれ、知性や良識や品格が衰退してしまった。

もはや、相手の立場や価値観をrespectし、理解し、より良い関係を構築してゆこうとする、かつては常識であったはずの当たり前の作法すら廃れてしまっている。相手の意見を聴かずに、一方的に言いたいことだけを大声でまくしたてるおよそ知的とは言い難い殺伐とした風景が常態化してしまっている。

かくして西洋的な思考に依拠して構築されてきた民主主義や国際秩序のほころびが続々と露呈しつつある昨今、世界秩序の地平線の向こうが霞んでしまい、不気味な暗雲が起ち込めてきている。その先が見通せない。そして、人類は、路頭に彷徨いつつある。もはや、人類に、明るい未来の可能性はないのであろうか。もはや、人類に、「希望」は、ないのであろうか。

こうしたミゼブルないまだからこそ、日本には、「希望」の形を提示する大事な責務があると思う。

古来、保全を重んじ、人々と自然の恵みに感謝し、礼儀の心を保持し、対立や分断や争いを避け、融和を貴び、調和を大切にしてきた日本固有の文化を、いまこそ、誇りをもって、世界秩序の地平線の向こうに見えてくる新しい風景の「原画」のための未来志向的なモデルの形にして、主体的に、世界に向けて提案し発信する責務が日本にはあると思う。世界秩序の地平線の向こうをどんなに探しても何もない。それは、自ら作るものだからである。日本人はもっと自信をもって好いと思う。

サルトルの最期の言葉がある。

世界は醜く、不正で、希望がないように見える。といったことが、こうした世界の中で死のうとしている老人の静かな絶望さ。だがまさしく、私はこれに抵抗し、自分ではわかっているのだが、希望の中で死んでいく。ただ、この希望、これをつくり出さなければならない」

(対話「今、希望とは」より)

「希望というのは、自分で定める目的を、実現可能なものとしてとらえる仕方だ」と喝破したこのサルトルの言葉をいまほど重要な示唆としてしっかり活かすべき時代はないのではないか。

(end of documents)

[37] 講演会の最初はボーヴォワールの「女性と今日の問題」と題されたものだった。まずフランスにおける女性の立場から話が始まる。フランス革命の国であり、自由・平等・博愛を信条とする国であるにもかかわらず、フランスで女性の参政権が認められたのは、日本と同じ第2次世界大戦後のことであり、話は両国における女性の置かれている立場の類似に及び、残念なことながら、未だどの国においても真の男女平等の社会は実現していず、それを目指すべきだと述べた。

[38] この講演は現在、人文書院サルトル全集『シチュアシオン8』に収録され、読むことができる。