1.「政治」と言う存在の耐えられない軽さ

チェコ出身でフランスに亡命した作家ミラン・クンデラ(Milan Kundera)が1984年に発表した小説『存在の耐えられない軽さ』(The Unbearable Lightness of Being;チェコ語: Nesnesitelná lehkost bytí)を読んだのは、もう随分と大昔のことである。冷戦下のチェコスロヴァキアを舞台に、1968年に起こったプラハの春を題材にした恋愛小説である。写真家テレーザが「私にとって人生は重いものなのに、あなたにとっては軽い。私はその軽さに耐えられない。」と、脳外科医の夫トマシュに手紙を残して、ひとりプラハへと帰っていくシーンがある。

かつてド・ゴールは「政治とは政治家に任せるにはあまりに重要すぎる」と名言を嘯いた。昨今の日本における国民不在の空虚な寒々しい政治風景を眺めていると、ふと「政治と言う存在の耐えられない軽さ」を感じる。テレーザの言葉を拝借すれば、「国民1人1人にとって自分の人生はとっても重要なのに、政治家はとてつもなく軽い。国民はその軽さに耐えられない。」とでもいえようか。しかし、国民は、テレーザのように、「私はその軽さに耐えられない。」と手紙を残して、祖国を去ってゆくわけにはいかない。されど、「あなたたちがそんな軽い政治家を選んだのでしょ。自業自得だよ。」と言われたら二の句がつけない。なんとも、困ったものではある。

さて、先日経済産業省は次期「第7次エネルギー基本計画」の「素案」を公表した。[1]「素案」で、従来長年にわたり踏襲してきた「原子力発電所の依存度を可能な限り低減する」という文言が削除され「原発活用を最大限に進める方針」が追記された。国際的公約の「1.5℃目標」達成に向けた意欲的な政策は皆無だった。政府の本音を知り、愕然とし、わが目を疑った。

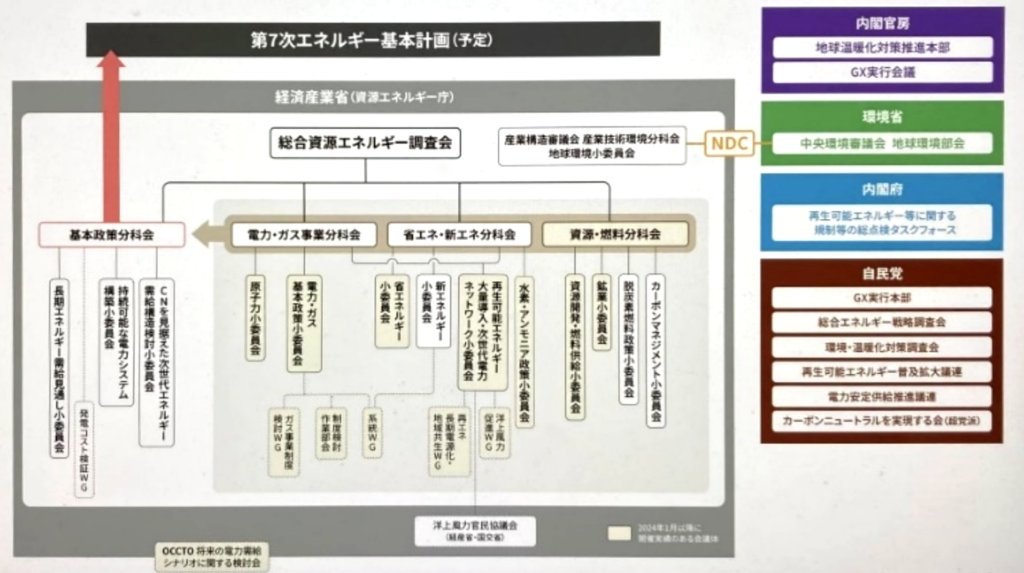

早速、実情を知りたく「第7次エネルギー基本計画」等を実質的に決定する「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第67回)」と、「中央環境審議会地球環境部会2050 年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境 小委員会中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ合同会合(第9回)」のライブ配信を直接視聴した[2]。石炭火力・原発推進派委員の脱炭素に消極的な発言に違和感を覚えた[3]。審議会は政治のやる気のない空気感を反映していた。ふと、テレーザの言葉を思い出した。

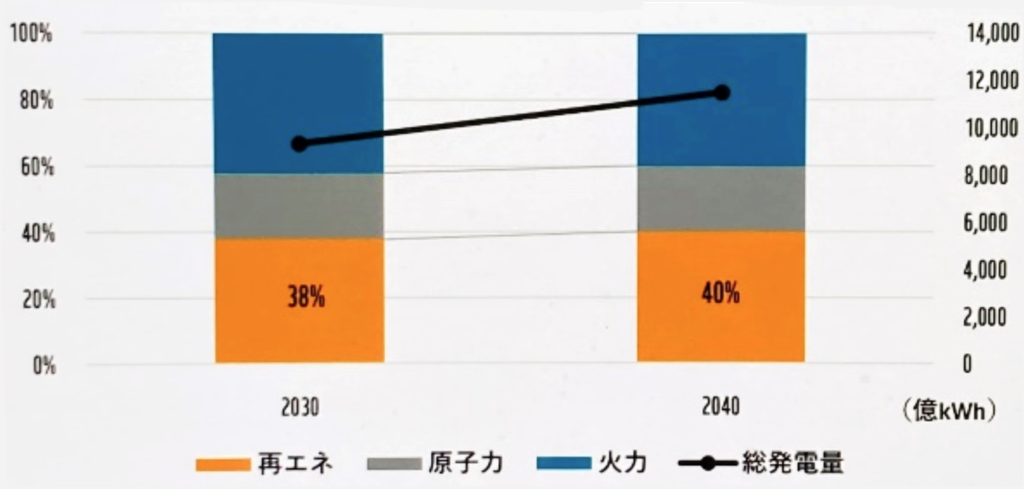

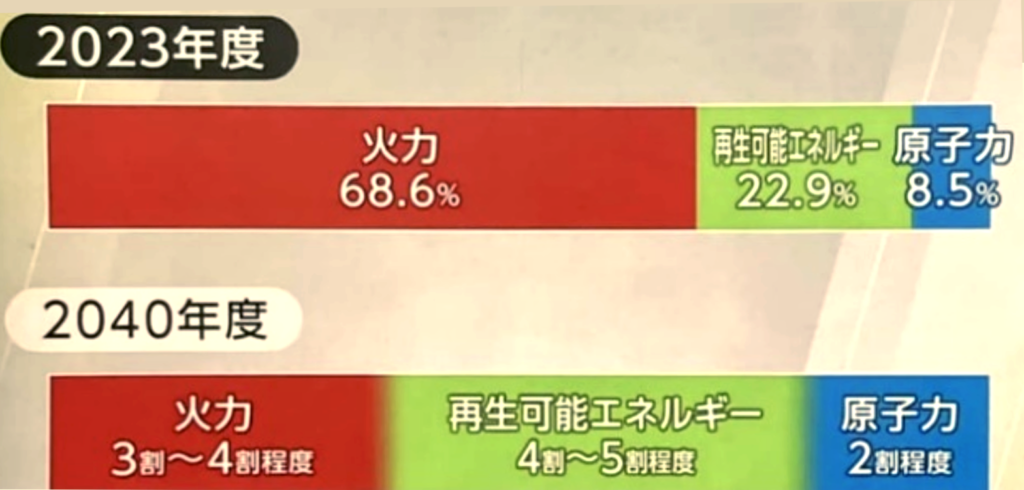

以下の【図1】は、2024年12月17日に公表された「第7次エネルギー基本計画(素案)」の電源構成の2030年と2040年のそれぞれの目標を示している。

(出所)WWF(2024)「10年で再エネ2~14ポイントの増加のみ? 脱炭素化に背を向ける日本のエネルギー基本計画案に抗議する」

この素案では、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入すると言いながらも、残念ながら再生可能エネルギーは、2040年度の電源構成でも4~5割に留まっている。そして、依然として、火力は3~4割、原子力は2割程度となっている。これは、肝心の再生可能エネルギーを多くて5割までしか伸ばさない宣言と受け取ることもできた。そこに日本政府のやる気のなさが露呈してしまっていた。

そして、依然として火力と原子力に拘泥していることにも驚いた。IPCCによれば、1.5度目標の達成に向けて世界全体で許されるCO2の累積排出量いわゆる炭素予算(Carbon Budget)は残り500 Gtしかない。方や、既存の火力発電所が耐用年数を終えるまでに排出するCO2は660 Gtもある。もはや火力発電に依存し続ける余地はまったくない。世界の平均気温の上昇を産業革命前から1.5度に抑えるため温室効果ガス排出を急速に減らす必要があるために「脱化石燃料」は急務である。政府は、いまこそ再生可能エネルギー100%利用を目指す思い切った「脱炭素化戦略」を描くべきにもかかわらず、このやる気をまったく感じさせないエネルギー基本計画案の野心の乏しさはなんなのか。失望を禁じ得ない。

「1.5度目標」の達成には化石燃料からの転換を早期に進めていくことが不可欠である。そのために、電源構成での再生可能エネルギーの割合をいっそう引き上げる余地は大いにある。既に多くの独立系研究機関が、政府案の再生可能エネルギー2040年度電源構成目標を現在の4~5割よりさらに高い水準での目標設定が可能であるシナリオ分析を公表している[4]。再生可能エネルギーが100%に近く実現可能であるとしている先行研究も多々ある。

かような野心的な目標水準の引き上げは、日本の企業からも強く求められている。気候変動対策に積極的な非国家アクターから成る気候変動イニシアティブ(JCI)では、1.5度に整合する形で再生可能エネルギーの導入加速と化石燃料からの早期脱却を求めている[5]。政府は、経済界・社会の幅広い声に応える形で再生可能エネルギーの大幅な導入拡大に道筋をつけることが求められている。やる気になればできるのである。そして、これは先進国としての責務でもある。

2011年「3.11」のあの忌まわしい悪夢とも言うべき東京電力福島第一原発事故から14年が経過した。事故はいまだに収束してない。本年2024年1月1日の能登半島地震は、あらためて原子力発電リスクに対して現在の原子力災害対策指針では住民のいのちと暮らしが守れないことを如実に示した。それにもかかわらず、こともあろうか、今般、政府は、「第7次エネルギー基本計画(素案)」で、従来から継承し欠かさずに記載してきた肝心な「原子力発電所の依存度を可能な限り低減する」と言う文言を虫も殺さぬ顔をしてさりげなく削除した。そして、あたかも原発事故なんてなかったかの如くこっそり事実上の原発増設容認と原発最大限活用の方針を打ち出した。これを初めて知った時、わが目を疑った。

これは、「3.11」福島原発事故の教訓を反古にするものである。あの事故で命を失い、家族を失い、故郷を追われた無辜の市民の犠牲を忘れたのか。いまもってリスクに直面して不安に怯えるいる全国の原発周辺住民の人権を蹂躙する暴挙である。何ら熟議も経ず国民のコンセンサスの担保もないまま、なぜ、厚顔無恥にこうした姑息な180度転換ができるのか、心底、理解に苦しむ。看過できない愚挙である。しかも、こんな寝耳に水の重大な変更について、ほとんどの国民はいまもって知らされていない。

この「第7次エネルギー基本計画(素案)」は、国民主権を蹂躙し、長期的視点と公平・公正(Equity & Justice)の観点がともに欠落しており、看過できない由々しき問題を孕んでいる。今後の日本の命運に禍根を残す深刻な問題となろう。これは、日本が先進国としての看板を下ろすことを意味する。

こんな耐え切れないほどに軽い政治をこのまま容認・放置しておいたら、本当にこの日本と言う国家は、あてもなく漂流し、危険なカタストロフな水域に突入して、やがては沈没してしまうのではないかと思わず戦慄を覚え、末恐ろしくなった。こんな寒々しい政治風景を目の当たりにすると、テレーザの言葉ではないが、「日本の政治家はあまりに軽い。国民はその政治家たちの軽薄さに耐えられない。」とでも嘯きたくなる。まさに、これこそ、「政治と言う存在の耐えられない軽さ」を如実に象徴する証左である。

こうした危機感もあり、やおら筆を執った次第である。以下、客観的なfactを軸に、先行研究を参考にしながら、ささやかながら検証を試み、倫理的・法的・社会的課題(以下、ELSIと略称)[6] も踏まえながら、いま直面している問題の所在を明らかにし、その実像を俯瞰すべく、論点整理をしておきたい。

[1] 経済産業省・資源エネルギー庁(2024)「エネルギー基本計画(原案)の概要」(2024年12月17日付総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第67回)資料2)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/067/067_005.pdf

[2] 経済産業省・資源エネルギー庁(2024)「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第67回)ライブ配信」(2024年12月17日)

https://www.youtube.com/live/XQtGjwOy2eY

「中央環境審議会地球環境部会2050 年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境 小委員会中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ合同会合(第9回)」のライブ配信(2024年12月24日)

https://youtube.com/live/79N9XWlGOkE?feature=share

資料

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/index.html

[3] 驚いたことに、「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第67回)」のライブ配信で審議会の様子を垣間見ていると、さすが経済産業省のお眼鏡にかなった委員諸氏だけに「日本だけが2050年カーボンニュートラルにオントラックだ」とか「天然ガスの利権を失わないようにするべきだ」とかというわが耳を疑うようなとんでもない委員発言も散見された。また、肝心の基本計画原案の中に、気候変動に関するIPCC(政府間パネル)という言葉も「1,5度目標」という言葉も皆無だったことにも驚いた。

[4] 既に多くの独立系研究機関が、政府案の再生可能エネルギー2040年度電源構成目標4~5割よりさらに高い水準での目標設定が可能であるシナリオ分析を公表している。地球環境戦略研究機関(IGES)は70%代と高い数値を提示。WWFジャパンは2030年までに国内で再生可能エネルギーを3倍に増やし、2040年の発電割合を90%とすることが可能だと示している。Climate Integrateや自然エネルギー財団なども100%に近い値を提示しており、こうした分析に鑑みれば電源構成での再生可能エネルギーの割合をいっそう引き上げる余地は大いにあると言える。(出所)WWF(2024)「10年で再エネ2~14ポイントの増加のみ? 脱炭素化に背を向ける日本のエネルギー基本計画案に抗議する」

[5] 気候変動イニシアティブ(JCI)参加企業のプライム上場企業77社を含む236団体が賛同している。(出所)WWF(2024)「10年で再エネ2~14ポイントの増加のみ? 脱炭素化に背を向ける日本のエネルギー基本計画案に抗議する」

[6] 「ELSI」とは、「倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)」の頭文字をとったもので、一般に「エルシー」と呼ばれている。新規科学技術を研究開発し、社会実装する際に生じうる、技術的課題以外のあらゆる課題を含む。倫理的・法的・社会的課題の中で、倫理(E)は、社会において人々が依拠するべき規範であり、長期的には変化するが、短期的には安定的であり、法(L)の基盤となることが期待されている。法(L)は倫理(E)からの不断の見直しを迫られるが、社会(S)の影響も受けざるをえない。他方、社会(S)、すなわち世論は移ろいやすく、不安定である。新しい科学技術が社会に導入されると、現行の法規制(L)で解釈ができなかったり、そのままだと違法になってしまったりすることがある。新規科学技術は、新たな倫理規範(E)を必要とすることもある。新規科学技術には、社会的受容性(S)も必要不可欠である。たとえ法規制(L)を遵守していても、当該技術を社会(S)が受け入れない場合もある。このように、新規科学技術のイノベーション、すなわち新しい科学技術を社会に普及させ、新たな産業の創造や生活様式の変化にまで導くためには、倫理(E)、法(L)、社会(S)のすべての課題に対処する必要がある。そもそも「ELSI」の起源は、1988年に米国国立衛生研究所(NIH)のヒトゲノム研究所(HGI)の所長に就任したばかりのジェームズ・ワトソン氏(DNA の二重らせん構造の発見者の1人)が、スピーチの中で、米国政府が資金提供するヒトゲノム計画(HGP)では、倫理的・法的・社会的影響(ELSI: Ethical, Legal and Social Implications)の研究に特化した予算を確保することを提案したのが始まりである。米国で1990年にスタートしたゲノム解析プロジェクトの中に「ELSI研究プログラム」が誕生した。ちなみに当時は「I」はIssues ではなく、Implicationsすなわち影響/含意のIであった。外部向け研究予算の3%(のちに「少なくとも5%」)がELSIに関する研究に割り当てられることになり、その後、いくつかの大学にELSIを扱う研究拠点が設置された。ELSIの考え方は、ナノテクノロジー、脳科学、コンピューターサイエンスなどにも拡大しつつある。欧州では、ELSA(「A」はaspectsすなわち側面)と呼ばれ、のちに「RRI: Responsible Research and Innovation(責任ある研究&イノベーション)」と呼ばれる概念に発展した。日本では、主に生命科学分野の中でELSIは研究されてきた。しかし、委員会のような形が多く、ELSIを中心に据えた研究プログラムや研究拠点はなかった。第5期科学技術基本計画では「倫理的・法制度的・社会的課題」として取り上げられている。

2.気候危機政策のあるべき姿と日本の「第7次エネルギー基本計画(素案)」との乖離

気候危機は年々深刻さを増している。近年、世界の平均気温は上昇し異常気象が頻発している。日本でも多くの人の生業や日々の暮らし、そして何より尊い命が脅かされている。化石燃料からの早期脱却を図る気候危機政策が人類の未来にとって不可欠で、一刻も早く取り組まなければならない歴史的必然性があることは自明である。それにもかかわらず、日本を含む先進国は、いまだに性懲りもなく化石燃料を継続使用し続けている。そして、不十分な気候変動政策を方向転換できないまま問題の先送りをしている。その間に、気候変動をめぐる状況は、後戻りのできない危機へと進行しつつある。

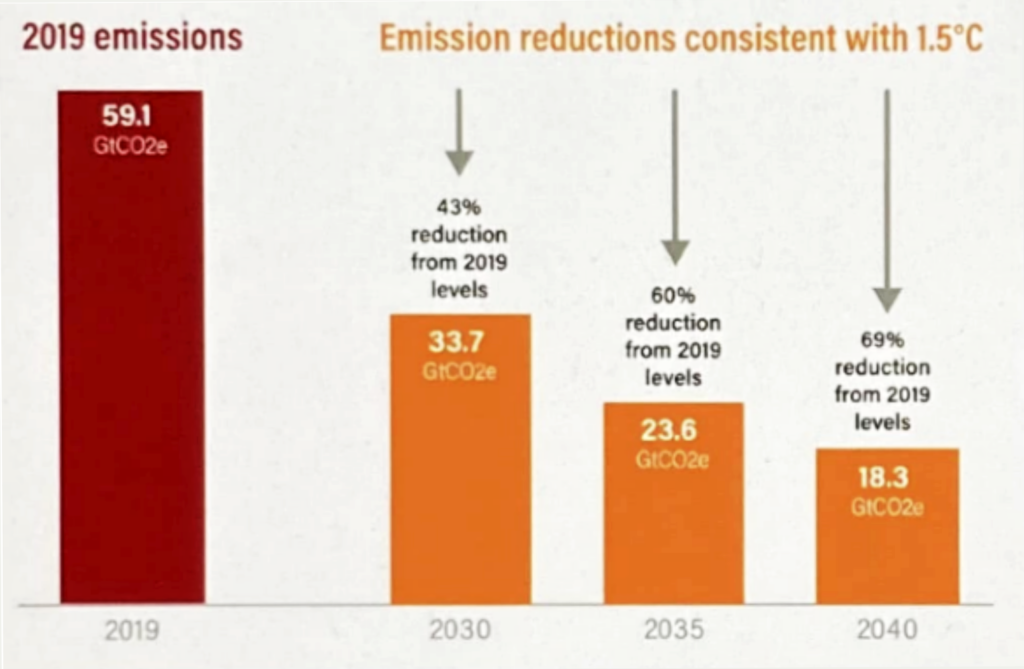

実は、今がラストチャンスであり、次はないのである。しかし、深刻なことは、この危機意識が、まったく共有されていないことである[7]。世界気象機関は「今後5年以内に、産業革命前とくらべ1.5℃以上上昇する確率は80%」としている[8]。IPCCは第6次統合評価報告書において、世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるためには、世界全体で温室効果ガスを2030年までに2019年比43%、2035年までに2019年比60%以上削減する必要があるとしている。

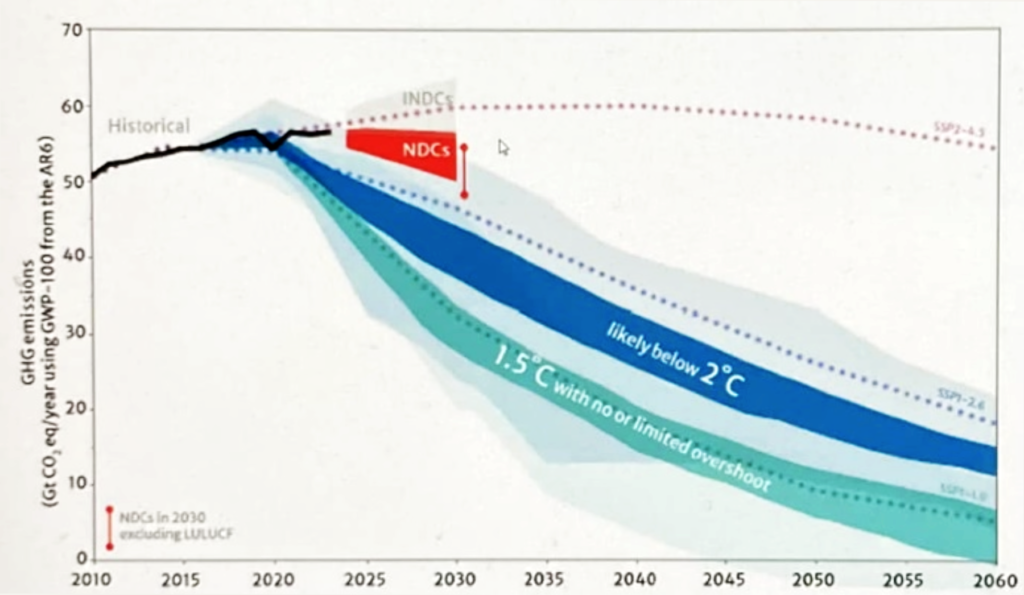

こうした中、いま、世界中で、来年2025年2月提出期限を目指して、各国の温室効果ガス削減目標(1 国が決定する貢献: Nationally Determined Contribution、以下NDCと略称)策定の議論が正念場を迎えている。現段階では、「1.5℃目標」実現に必要な温室効果ガス削減シナリオと世界各国のNDC総和との乖離がはなはだしく大きい。このままで、まったく不十分である。以下の【図2】で一目瞭然の通り、世界中のNDCを足し合わせても「1.5℃目標」達成は、ほぼ不可能である。これは、我々人類が、相当深刻な局面に立たされていることを如実に物語っている。

出所)UNFCCC(2024)「UNFCCC, Synthesis Report of Nationally Determined Contribution under the Paris Agreement (2024)」https://unfccc.int/documents/641792

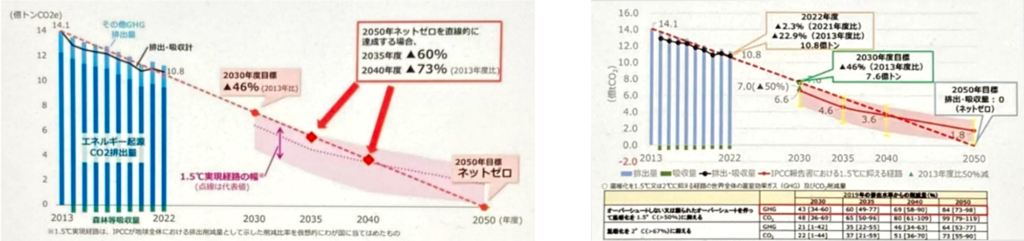

ちなみに「1.5℃目標」達成に必要な世界全体の温室効果ガス削減割合(2019年比)は、以下の【図3】の通り、2035年60%削減、2040年69%削減である。これは、途上国も含めた世界全体の数値である。よって、過去に散々温室効果ガスを大気中に排出してきた歴史的過失責任を加味すれば、先進国である日本への期待水準はさらに高い。Climate Action Trackerは、1.5℃に整合させるためには、日本は2030年に66%以上、2035年に81%以上の削減目標が必要だとしている[9]。

これは、当然である。G7加盟国で先進国である日本のノーブレス・オブリージュであるにもかかわらず、いまだに日本は2035年60%削減すら実質的に下回るやる気のない目標設定に逡巡している。日本政府は、はたして、先進国の看板を返上するつもりなのであろうか。そう揶揄したくもなる。

(出所)World Resources Institute (WRI)(2024)「 IPCCAR6」https://www.wri.org/insights/2023-ipcc-ar6-synthesis-report-climate-change-findings

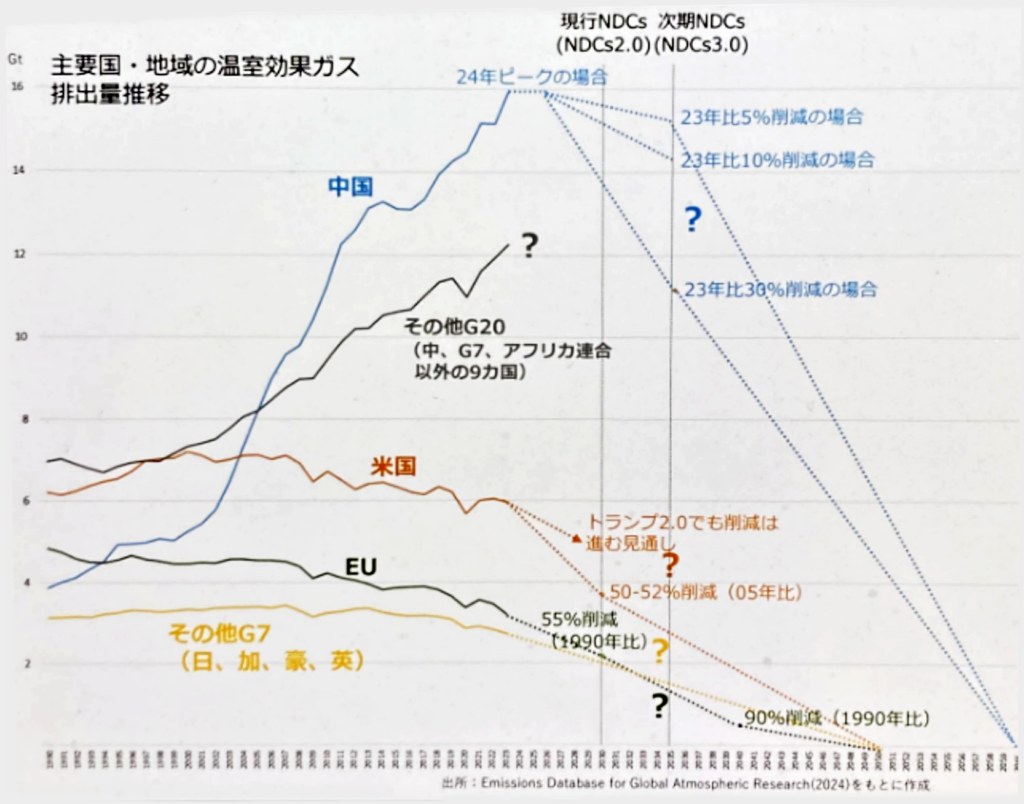

主要国・地域の温室効果ガス推移と今回のNDC提出後の見通しは、以下の【図4】の通りである。

(出所)田村堅太郎(2024)「次期「国が決定する貢献」(NDCs3.0)について」(12月6日IGES)、

Emissions Database for Global Atmospheric Research(2024)をもとに作成

目下、日本でも、来年2025年2月提出期限を目指して、NDC策定の議論が正念場を迎えている。このNDCは、本来、エネルギー基本計画と一体で議論され策定されるものである。前回「第6次エネルギー基本計画」では「世界の気温上昇を1.5℃に抑える」ことを明確に掲げていなかった。今回の第7次ではこの「1.5℃」文言を明確に掲げ、そこに整合する政策を掲げるべきであろう。にもかかわらず、今回の「素案」にも、残念ながら「1.5℃」文言はない。審議会で一部の志の高い委員から「1.5℃」文言追記やさらに意欲的な目標設定の提言はあるものの、構成員の太宗を占めている「石炭火力・原発推進」寄りの委員諸氏の反応は鈍いままである。

審議会は、やはり、やる気のない政治の写し鏡なのであろうか。実際に視聴した審議会の議論の場でも、「第7次エネルギー基本計画」やNDCの素案を読んでも、それらは、何ら「1.5℃」に整合する意欲的なものは皆無であった。悲しいかな、まったく世界の潮流から逆行してしまっているのが実態なのである。なんとも残念な情けないことである。

今回エネルギー政策の方向性と密接に関わるNDCの案が示されたのは、先日2024年11月25日の環境省・経産省合同審議会のネットゼロ合同部会の終盤になってからであった。ここで公表された日本のNDC目標は、2035年は、2013年比60%削減、2040年は、2013年比73%削減であった。IPCCの「1.5度目標」達成には温室効果ガス排出量を世界全体で2035年までに2019年比で60%削減する必要があり、日本の基準年2013年比に換算すると66%減に相当する。

つまり、今、政府が提示している2013年比60%削減目標は目標設定時点で「未達宣言」を意味する。「これは基準年を意図的にすり替えた姑息な欺瞞だ、試合前から敗北宣言をする卑劣な敵前逃亡だ」との手厳しい批判もある。先進国日本が世界平均の削減努力すら下回る目標設定にとどまり1.5度目標に整合的とはいえない状況にあることは、恥ずべき事である。ましてや、過去の高度成長期に散々温室効果ガス排出をしてきた先進国として、気候変動問題が認識された以降すら、化石燃料使用を続け気候変動政策を徹底せず気候変動をめぐる状況を後戻りのできない危機にまで進行させてしまった不作為の罪は重い。

今年12月3日の基本政策分科会でも複数シナリオが紹介されたが、素案の提示の直前というぎりぎりのタイミングで、しかも、委員への十分な説明や実質的な議論の時間すらごくわずかで、熟議の余地すらなかった。その中身たるや、化石燃料・原発温存を前提としたまさに「シナリオありき」となっていた。内容もプロセスも実にお粗末で問題山積であった。そこに、政府の気候危機に対するやる気のなさがはからずも露呈していた。

世界共通目標1.5℃に整合させるためには、上述のClimate Action Trackerの提言の通り、日本は2030年に66%以上、2035年に81%以上の削減目標が必要だ。この提言は、理にかなっており、肯首できる。

COP28ではすでに、日本も含め、世界中が「化石燃料利用からの脱却」に合意している。またG7では2022年から「電源の大部分を脱炭素化」すること、さらに2024年には「2035年までに石炭火力から脱却」する方向性にも合意している。それにもかかわらず、COP28でのコンセンサスに合意した日本が、こともあろうか、この国際公約を反古にして、「あらゆる可能性を追求」すると詭弁を弄しながら、い

まだに、化石燃料に拘泥し、石炭火力を含む、発電部門の化石燃料利用を継続することを強く主張しているのである[10]。この政策は世界標準から大きく逸脱していることは明らかであり、この常軌を逸した政府の姿勢は、理解に苦しむところである。

【図5】日本の温室効果ガス推移と削減目標と見通し

(出所)環境省省・経済産業省(2024)「2050年ネットゼロに向けた我が国の基本的な考え方・方向性」

[7] つい先日閉幕したアゼルバイジャンのバクーでのCOP29では、次期NDCs(NDCs3.0)の提出期限(2024年11月~2025年2月)を射程に入れた野心引き上げに向けた呼びかけや後押しは、残念ながらなされなかった。

[8] WMO(2024)”Global temperature is likely to exceed 1.5℃ above pre-industrial level temporarily in next 5 years”(2024年6月5日世界気象機関)

https://wmo.int/news/media-centre/global-temperature-likely-exceed-15degc-above-pre-industrial-level-temporarily-next-5-years

[9] Climate Action Tracker(2024)「1.5-aligned 2035 targets for major emitters and Troika countries」(2024年11月 14日)

https://climateactiontracker.org/publications/the-climate-crisis-worsens-the-warming-outlook-stagnates/

[10] 日本政府は、苦肉の策なのか、LNG火力には水素を、石炭火力にはアンモニアを混焼することで「化石燃料の脱炭素化」をしていくとするが、これには莫大なコストがかかる。また当面は化石燃料由来・海外製造の水素・アンモニアを輸入して利用する計画であり、温室効果ガス排出量は実質的に増える。再エネ由来の水素・アンモニアについては、発電以外の排出不可避分野での使用に限定すべきであろう。CCSについても、国内では適地が限られ、2050年までのロードマップで示される量(年間1.2~2.4億トン、日本の温室効果ガス排出量の1~2割、圧入井240~480本もしくはそれ以上)の実現はまったく見通せない。マレーシア等にCO2を輸出しての貯留も検討されており、国内外から批判の声があがっている。水素・アンモニアやCCSに関しては、民間では支えきれないコストを政府が支援することがGX基本方針等ですでに決められ、具体的な政策策定に進んでしまっている。温室効果ガス排出削減につながらず、化石燃料の利用をむしろ延命する新技術に頼ることはやめ、その資金を省エネ・再エネに振り向けるべきであろう。

3.正当性なき化石燃料と原発存続に拘泥した「第7次エネルギー基本計画(素案)」の闇

気候危機問題への解決のための「解」は、明らかである。先進国・多国籍企業等の利益や大量生産・大量消費の経済を前提とする社会から、自然や自然と共に生きる人々を中心にすえた持続可能で民主的な社会への抜本的なシステム・チェンジである。この方向感については、むろん、誰とて異論はなかろう。

汚染やリスク、気候変動の被害などを一部の人や地域に負わせるのではなく、持続可能な形での省エネルギー・再生可能エネルギー社会の実現をめざし、誰1人取り残さない、公平性が担保された持続可能なパラダイムシフトの到来する好機だとも言える。

「エネルギー基本計画」は、日本のエネルギー政策の基本となる計画で、「エネルギー政策基本法」という法律に基づいて作られている。これは、国の将来にわたるエネルギー計画を左右する非常に重要な計画である。近年、世界の平均気温は上昇し異常気象が頻発している。世界気象機関は「今後5年以内に、産業革命前とくらべ1.5℃以上上昇する確率は80%」としている。

日本を含む先進国が、化石燃料を維持し続け、不十分な気候変動政策を方向転換しない間に、気候変動をめぐる状況は後戻りのできない危機へと進行しつつある。IPCCは第6次統合評価報告書において、世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるためには、世界全体で温室効果ガスを2030年までに43%、2035年までに60%(いずれも2019年比)以上削減する必要があるとしている。上述の通り、Climate Action Trackerは、日本は1.5℃に整合させるためには、2030年に66%以上、2035年に81%以上の削減目標が必要だとしている。産業革命以降の歴史的責任を加味すれば、これは無茶ぶりではなく、日本の責務として当然の目標水準である。

しかし、日本政府は、この期に及んで、2040年度に向けた「第7次エネルギー基本計画」策定に向けた審議会で、依然として化石燃料や原発を維持・延命するための議論が行われていることに唖然とする。そして「第7次エネルギー基本計画(素案)」では、13年前の東日本大震災後に定めた「原発依存度を可能な限り低減する」との文言を削り、「特定の電源や燃料源に過度に依存しない」と平然と改悪し、さらに原発の建て替え(リプレース)を進める方針すらも追記したことは、まさに、言語道断である[11]。

以下の【図6】は、こうした化石燃料や原発の温存・維持方針を反映させ、火力3割~4割、原発2割程度を前提とした「第7次エネルギー基本計画(素案)」で想定している2040年の電源構成である。

(出所)NHK(2024)「新エネルギー基本計画」(12月17日NHK News watch 9)、

経済産業省・資源エネルギー庁(2024)「エネルギー基本計画(原案)の概要」

(2024年12月17日付総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第67回)資料2)

さらに、今回の素案では、電気をたくさん使う半導体工場やデータセンターが相次いでできるとし、電気需要増を見込み、2040年度の電力需要はいまの約1.2倍にあたる1.1兆~1.2兆キロワット時に増えると想定している。そして、再生可能エネルギーに原発も加え「脱炭素電源」として、ともに「最大限活用」すべきだとしている。これに対しては、「いまだに化石燃料や原発の維持・延命のため、原発と石炭火力存続ありきを前提に、意図的に電力需要も意図的に盛っている。」との厳しい批判もある[12]。百歩譲って原発を選択肢に入れたとしても、はたして、実際に、2040年段階で原発2割程度とする電力供給計画は実現可能なのか。以下【図7】「日本の原発の再稼働状況」の通り、現在原発は33基中14基しか稼働しておらず、足元の原発比率は1割に満たないのが実態であり、現実的には、かくも原発再稼働がなかなか進んでいない状況に鑑み、この計画は「画餅」となり頓挫するだろうとも言われている。

(出所)NHK(2024)「新エネルギー基本計画」(12月17日NHK News watch 9)、

経済産業省・資源エネルギー庁(2024)「エネルギー基本計画(原案)の概要」

(2024年12月17日付総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第67回)資料2)

どう考えても「原発2割」達成は、はなから相当無理がある。原発は、計画から稼働までの期間は約20年程度を要すると言われている。ましてや、福島原発事故以降、受け入れ自治体もない。そのための苦肉の策として、政府は、廃炉を決めた原発の敷地内に限って建て替えを認め、同じ電力会社なら別の原発の敷地でも廃炉した分だけ原子炉をつくれるとし原発の建て替えの敷地外容認等、事実上の原発増設を認めた形を強引かつ乱暴に画策しようとしている。なんともあさましく苦し紛れの体たらくである。

かくして意図的に原発回帰を可能にする計画をでっち上げたものの、しかし、いまや建設コストが高額となっており、果たしてこれだけの巨額の投資を回収できるのか、本当に安い電気なのか[13]。約20年程度を要する建設期間に加え福島原発事故賠償や処理水費用等も含めた対策費用、廃炉費用や使用済み核燃料の廃棄処理コスト等も総合的に勘案して本当にfeasibleなのか、大きな疑問も残る。

さて、それでは、肝心要の主力電源の再生可能エネルギーへの対応はどうなのか。今回の「第7次基本計画」では、最大の主力「脱炭素電源」として、再生可能エネルギーを位置づけている割には、再生可能エネルギー2040年比率は「4~5割程度」としている。「4~5割程度」という表現は、従来比大幅引き上げの印象をもたらす一方、「4~5割程度」以上は容認しないという制約的な意味合いも持っている。

実は、その政策の実態は「羊頭狗肉」であると言わざるを得ない。半導体工場やデータセンター等を念頭にした電力需要増加があるとしても、それへの対応策として、まずまっさきに主力電源である再生可能エネルギーのさらなる発展拡大を図り、そのための具体的施策を打ち出すことが普通であろう。しかし、実際の政策運用面ではそうせず、再生可能エネルギーの割合を5割程度に上限を定めてしまっており、それを前提に、原発増設を認め原発回帰の話題に議論をすり替えている。国全体のエネルギー配分方針が、「原発回帰+石炭火力温存」の結論先にありきで、実に姑息で意図的な政策誘導を感じざるをえない。

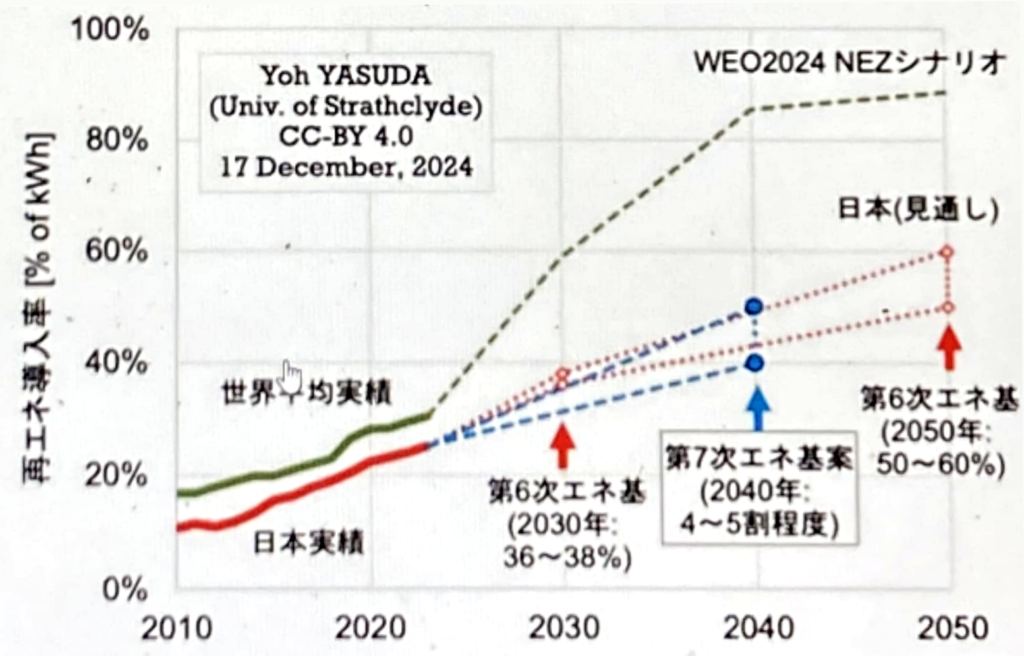

ややアイロニーを込めて言うなれば、先に原発回帰の結論ありきで、あえて、再生可能エネルギーの許容上限を定めると同時に半導体工場やデータセンター等の電力需要引き上げ要因を持ち出して、「原発回帰+石炭火力温存」の正当性を担保しようとしているとも見える。当該計画の実現可能性を試算し分析した先行研究[14]の結論によると、以下の【図8】を観ると、日本の再生可能エネルギー敷設計画の導入率が、世界水準を大きく下回っていることが一目瞭然であり、日本が再生可能エネルギー導入に消極的で、日本の計画が極めて後ろ向きであるとの厳しい評価を受けている。

このような状況では、Climate Action Trackerが提言する2030年66%以上、2035年81%以上の削減目標達成が不可能であるだけでなく、さらに低い当初政府案の2035年60%以上の目標達成すら困難であろうとの厳しい分析もある。今回の「第7次エネルギー基本計画(素案)」が、国際的にはまったく説得力を持ち得ず、日本の産業や国民の生活に明るい将来像に結実するものではないと言わざるを得ない。

(出所)安田 陽(2024)「第7次基本計画は、実質脱炭素後退である」(University of Strathclyde)

[11] 日本の原子力政策の是非論が本稿の主要テーマではないので、本稿では詳しい議論はしないが。現下の日本の原子力政策は、こともあろうか、あの忌まわしい福島事故の教訓をすっかり忘れ、限界と矛盾に満ちたまま、危険な道に突き進もうとしている。加えて、核兵器廃絶という、被爆国日本がもっとも熱心に取り組まねばならない重要課題へのブレ―キにすらなってしまっている。この支離滅裂は正気ではない。むしろ、原発の存続は、以下の理由により、国民にとっても、百害あって一利なしである。

① 原発維持再稼動も新設も、国民の総意ではない。

② 原発リスクは、再発リスク対策も不十分で、放射性廃棄物問題も、まったく解消していない。

③ 温室効果ガス排出削減コストは、原発運転延長よりも再エネ新設の方がはるかに安い。

④ 原発の新設はかなり高く、運転延長もコスト高になっており、経済的合理性はない。

⑤ 原発が温暖化対策を遅らせる効果は期待薄であり、再生可能エネルギーより優先する根拠はない。

⑥ 核融合開発等を含めた新設も実用に間に合わず、2050年脱炭素目標達成への貢献は不可能である。

⑦ 原発運転延長よりも、再エネ新設+蓄電池の方が、断然コストとリスクが低く効果は大きい。

⑧ 原子力施設が軍事攻撃の標的として日本の安全保障を脅かす存在となっている。

⑨ 原子力産業はすでに衰退産業になっており、サプライチェーンも壊滅状態にある。国民の血税を1兆円投じて延命支援救済すること自体は、無駄金になり、国民への背任だ。

⑩日本では、これまで、再エネよりも多くの、膨大な税金と電気料金が原発へ吸収されてきたが、一連の判断は、国民の総意を反映しておらず、今後とも原発維持のために国民の血税をつぎ込む合理的根拠は皆無である。もはや、リスクが大きく経済的合理性にも担保されない原発維持新設案は、国民の支持を得られまい。

[12] 今回の審議会では、福島原発事故について言及されることがほとんどなく、2023年に成立したGX推進法やGX脱炭素電源法の名のもと「原発の最大限活用」や原発の建て替え、新型炉の開発などを促すような発言が相次いできた。福島原発事故で多くの人が被災し、その深刻な影響は今も続いていることを忘れたのであろうか。昨年2023年多くの人々の反対にもかかわらずALPS(多核種除去設備)で処理した汚染水の海洋投棄が開始さたが、これとても計画通りにいっても約30年続くとされている。しかも「廃炉」の見通しはまったく立っていない。また帰還困難区域も多く残っている。復興政策も被害の実態に合っていないものが少なくない。各地の原発では使用済み燃料の貯蔵プールが満杯に近づいている。いずれも国民不在の政策がまかり通っている。今、日本社会が福島原発事故の教訓を十分踏まえずに、あたかも事故などなかったかのように原発依存の道に戻ってしまうならば、それは新たな原発事故につながる。福島県民だけでなく、こうした懸念を抱いている国民は多い。この事実を見て見ぬふりをして、そのまま無理やり強行突破しようとしている国民不在の政策は、はたして、だれのための政治なのか?

[13] 直近では、昨年2023年7月と今年2024年4月に相次いで稼働したアメリカのボーグル原発3、4号機(出力110万キロワット)の場合、総工費は当初計画の2倍以上の計310億ドル(約4.4兆円、一基あたり約2.2兆円)にまで膨らんでいる。

[14] この計画の再生可能エネルギー比率は「4~5割程度」(2040年)を前提に、2021年に策定された前回の第6次エネルギー基本計画における見通しならびに国際エネルギー機関(IEA)の『世界エネルギー展望2024年版 (World Energy Outlook 2024)』にあるネットゼロ排出(NZE)シナリオの数値と比較するために、グラフに描いてみました。

4.「第7次エネルギー基本計画(素案)」の闇と今回の「NDC案」が孕む深刻なリスク

さらに深刻な問題がある。「第7次エネルギー基本計画」「NDC案」ともに深刻なリスクを抱えているのである。実は、この今回の政府方針は、日本経済団体連合会(以下、経団連と略称)が、今年2024年10月15日に公表した次期エネルギー基本計画の策定に向けた提言「エネルギー基本計画の見直しに向けた提言-国民生活・経済成長を支えるエネルギー政策の確立を求める-」[15]の「完コピ」なのである。

要は、この政府方針は、国民の総意を反映させた政府の主体的判断によるものではなく、経団連の原子力導入拡大に向けた道筋を明確に示すことを求める方針をそっくりそのまま無批判に受け入れたのである。この政治資金団体への忖度感満載の政府の決定プロセス自体が、何よりも「日本における政治と言う存在の耐えられない軽さ」の証左であることを雄弁に物語っていることになろう。

経団連は、2050年までの脱炭素目標の達成には再エネの主力電源化だけでなく、安全性と地元の理解を前提に「原子力を最大限活用する必要がある」と提言しており、さらに40年代から運転終了する原発が出てくることから新設に必要な時間を考慮すると「早急に原発建設を具体化すべきで、加えて原発新設もすべきである」との考えも提言していた。それが、そのまま、政府が受け取り、しっかりした主体的検証もなく、「完コピ」されたのであった。

国民の負託を受けて、公明正大に、国民の幸福と福祉向上を念頭に政策立案の重責を担う立場にある政府が、一団体にすぎない経団連の提言の言いなりになって、恥もなく「完コピ」して「第7次エネルギー基本計画」の「素案」が描かれたのである。このことには、唖然とするした。はたして、政策立案者としての矜持はないのであろうか。そして、そもそも政府はどこを向いて仕事をしているのであろうか。

ここで、そのリスクの本質を理解する上で、「エネルギー基本計画」の歴史を振り返っておきたい。その制定以降から今日に至る経緯の実態を知っておくことは肝要であろう。そもそも「エネルギー政策基本法」は、いまから22年前の2002 年6月に、「安定供給の確保」、「環境への適合」及びこれらを十分考慮した上での「市場原理の活用」を基本方針とすること等を念頭に制定された。そして、この基本法に基づき、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、「エネルギー基本計画」が 2003年 10 月に策定された。そして、この計画は、少なくとも3年ごとに検討を加え必要に応じ改定することとなった。

その後、第2次エネルギー基本計画が2007 年に、第3次エネルギー基本計画が2010 年に、第4次エネルギー基本計画が2014 年に、第5次エネルギー基本計画が、2018 年に、第6次エネルギー基本計画が、2021 年に改定され、いよいよ今回、第7次エネルギー基本計画の「素案」が俎上に挙がっている。ちなみに、2014年の「第4次エネルギー基本計画」においては、当時、民主党政権時に、2011年「3.11」の福島第1原発事故を受け、原発を「可能な限り低減させる」との表現を初めて盛り込んだ。そして、その後、前回の2021 年の「第6次エネルギー基本計画」に至る3回すべての計画中に「原発を可能な限り低減させる」との表現が継続的に盛り込まれ維持されてきた経緯がある。

その後、政権交代によって、以降自民党政権が続く。そして、前述の通り、驚くことに、今回、2024年12月17日に公表された「第7次エネルギー基本計画(素案)」では、「原子力発電所の依存度を可能な限り低減する」としていた従来の文言が削除され、「原発の活用を最大限に進める方針」が打ち出され、従来の方針とは180度大幅転換となる全く違った内容となった[16]。なぜそうなってしまったのか。実は、そこには、上述した経団連の提言の「完コピ」による忖度感満載の素案決定の裏事情であったのである。

気候変動問題に対応するため、国際社会は「パリ協定」に合意し、今世紀半ばから後半に人間活動による二酸化炭素排出を実質ゼロにする「脱炭素化」を目指しているにもかかわらず、今回の次期「第7次エネルギー基本計画(素案)」は、こうした世界の潮流に逆行するものとなった。しかも、従来踏襲されてきた「原発を可能な限り低減させる」方針は、経団連の意向を忖度して作為的に無視されてしまい、「3.11」の学習をまったく反映していないものとなってしまったのである。この恐るべき国民不在の決定プロセスの実態がまったく国民に共有されいない国民不在の決定であるという意味も含め事態は二重に深刻なのである。

そもそも、ここまで原子力を最大限活用する必要性も合理性もない。東電福島第一原発事故以降、日本でも世界でもエネルギーをめぐる情勢は大きく変化した。原子力については、事故の被害やリスク、放射能汚染や解決不可能な核廃棄物の処分の問題などが山積している。経済的にみても、原発の維持費や建設費は高騰し続けており、事故処理コストや放射性廃棄物の最終処分コストや莫大な廃炉コストも加味すれば、今や世界的にも最もコストの高い電源となっている。また、原発はトラブルが頻発している上、ひとたび停止すれば広範囲に影響をもたらす。調整力に欠ける。決して「安くて安定な電源」とはいえないのである。

加えて、今年2024年1月1日に発生した能登半島地震は、地震国日本における原発の危険性および現在の原子力災害対策指針に基づく避難計画の非現実性を改めて私たちにつきつけたことは国民にとっても記憶に新しいところである。原発の存続延命は、電力会社に利益をもたらす一方で、国民の生命と健康を危険にさらし犠牲を強いているのである。「第7次エネルギー基本計画」に対し、電力業界や産業界などが原子力の建て替えに加え新増設をも強く要請しているが、原子力のかかえる様々な問題を考えればこれらはまったく現実的ではない[17]にもかかわらず、政府は、国民の負託ではなく、経団連に忖度し、国民の命や健康の安全や安寧、幸福よりも、経済を優先したのである。

そもそも主権は国民にある。投票権は唯一国民が有している。政治は、その負託を受けて政策を立案し立法し政策遂行をしなければならない。投票権を持たない企業やその集合体たる経団連に主権はないのである。ではなぜ、政府は、企業や、その集合体である経団連等に忖度するのか。その元凶は「企業・団体献金」にある。その「カネ」のために、政治が歪み、日本における「政治」と言う存在自体が、耐えられない程に軽くなってしまった。そこに、「失われた30年」の根本原因があり、宿痾の病巣がある。

「プルターキー(plutarchy)」という言葉がある。「プルトクラシー(plutocracy)」とも言われている。

日本語では、「金権政治」と呼ばれる。一般的には、政治家が、多額の金銭を駆使することありきで政治権力を掌握・行使することを意味する。いまや、「富」の「力」の乱用である「金権政治」が、「政治」を耐えがたいほどに軽いものにしてしまい、そのあげく、民主主義を破壊してしまい、かくして断末魔にある民主主義が、もはや瀕死の状態にあるのである。賄賂の温床とも言われる政治献金をどのように規制するか、選挙広告の公平性についていかにすべきか等について、古今東西、世界中の民主主義国家が取り組んできた「古くて新しい永遠のテーマ」ではあるが、残念ながら、いまだ解決策は見えていない。

事実上、金銭獲得のために利権を前提とした賄賂が横行し、選挙において巨額資金の投入による選挙広告だけでなく有権者の票や議会の採決における議席を金で買収、さらには政策そのものまで利益団体からの金銭授受によって左右するなど、まったく理念なき恥ずべき政治が平然と行われている。もはや、政治家の多くにとっては、国民の幸福、安息、安寧などは眼中にないのだろうか。まともな政治家もそれなりにいるが、大宗の政治家の脳裏にあるのは、大同小異、次回選挙で当選という自己保身のみ。その結果、私利私欲に走り、国民は置いてきぼりのまま放置されている。

健全な民主政治が、カネでゆがめられることはあってはなるまい。しかし、依然として自民党は反省の色も見せず、よりによって、いまだに、政治資金に未練たらたらで、政治資金法等の抜本的な改革を逡巡している[18]。

経団連と与党自民党の歴史は古い。経団連は長年、資金面で自民党を支えてきた。1950年代から、各社に政治に対する企業献金額を割り当てて斡旋してきた。自民党にはピーク時、年間約100億円もの金が集まった。これが金権政治の温床となり国民から厳しい批判を受けた。その批判を受け、経団連は平岩外四会長時代の1993年に企業献金斡旋を廃止した。そして、企業・団体献金の廃止を前提に、国民負担による「政党交付金」が導入された。だが、結局、2004年には、政党交付金を温存したまま、企業・団体献金は再開した。そして、献金廃止の約束は果たされないまま、今も交付金との「二重取り」が続いている[19]。企業献金はカネというツールを政治に持ち込み、自身の利益につなげる単なるビジネス手法である。その結果、政府与党が、恥もなく経団連の提言をそのまま「完コピ」して「第7次エネルギー基本計画」の「素案」に落とし込んでいる。その背景には、こうした不健全な企業・団体献金の麻薬作用があるのである。ここにメスを入れずに、健全な「政治」の正常化の道は開かれまい。

[15] 日本経済団体連合会は、提言の中で「次期エネルギー基本計画においては、GX基本方針・GX推進戦略に記載の通り、原子力を最大限活用していく方針を明確に示す必要がある。すなわち、現行計画に記載された「経済的に自立した脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する」との文言を改め、「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」との方針を明記すべきである」と明記している。これがそのまま政府方針となっている。(出所)日本経済団体連合会(2024)「エネルギー基本計画の見直しに向けた提言-国民生活・経済成長を支えるエネルギー政策の確立を求める-」

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/071.html

[16] 政府は、CO2排出削減やロシアのウクライナ侵攻をきっかけとした資源価格の上昇、安定的な電力供給の確保という観点から、産業界を中心に原発への回帰を求める声が強まっていた中、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の会合に提示した素案で、「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用することが必要不可欠」との姿勢を示し、この原発推進方針をもとに2024年度中の次期計画策定を目指している。今回の「素案」には、今後運転期間の上限に達して廃炉が増えることを踏まえ、既存原発の活用に加えて次世代革新炉の開発・設置に取り組む方針も盛りこむと同時に、廃炉が決まった原発を持つ電力会社の原発敷地内での次世代革新炉への建て替えの推進も盛りこんでいる。

[17] 原発の新増設・建て替えに関しては、事業者らも長期脱炭素電源オークションなど既存の制度のみでは投資を進めることができないと主張し、新たな制度的措置を強く求めている。原子力小委員会で英国のRABモデルなど海外の事例を参考として、原発の建設費や維持費などを稼働前から電気料金で回収する新たな制度の必要性が議論されているが、それらは国民に新たな負担を強いるものである。原子力の建設を後押しする新たな制度の必要性は皆無である。

[18] 「政治とカネ」の論戦が続く衆院予算委員会において、当時岸田文雄首相は、この期に及んで、いまだに「政治活動の自由」との言葉を連発し、政治資金の透明性確保のための法改正を拒んでいた。しかし、はたして、「政治活動の自由」って何なんだろうか?首相が盾とする「政治活動の自由」は、そもそも憲法21条にある表現の自由が根拠となっているが、これは、歴史的には権力を監視する「出版の自由」がルーツであって、政治家にとっての「自由」として発展したものではない。まさに、政治家の自己都合による、言葉の曲解と乱用の典型である。政治家の側が「政治活動の自由」を盾に、見苦しくも、自己の正当化を図ろうとしていること自体が、民主主義の健全性をゆがめてもいることに等しく、同時に、自己の無知をさらけ出している意味では、滑稽ですらある。この根本から腐りつつある政治の体たらくに鉄槌をくだすことができるのは、我々日本国民1人1人である。政治献金は一応、見返りを求めない建前である。見返りありなら賄賂との線引きが問われるからである。そういうあやうい関係を、あたかもクリーンなように言い換えてもう20年が経過した。要は低俗な偽善なのである。政治献金を出す企業・団体側も、同罪で、責任は重大である。経団連の十倉雅和会長は、自民党への政治献金について、去年2023年12月4日の記者会見で、企業による政治献金の目的を問われた際に「民主主義の維持にはコストがかかる。政党に企業の寄付(献金)をすることは一種の社会貢献だ」と言ってのけた。平然と「企業がそれを負担するのは社会貢献だ」「何が問題なのか」と語ったわけであるが、これは、『政策をカネで買う』という評判を打ち消すために『社会貢献活動の一環』という意味合いを押し出した恥ずべき詭弁である。政策誘導の危険をはらむ献金が「社会貢献」という考え方は、およそ一般の市民感覚からは違和感しかない。社会貢献という言葉の使い方が根本的に間違っている。そもそも企業団体献金を禁止する代わりに、毎年300億円以上の政党交付金が配られているはずである。政策をカネで買うかのような財界・企業と政治献金の関係を見直すべき時が来ているのは、自明である。

[19] 政党交付金は過去10年、年間約315億~320億円交付され、うち自民党は約150億~175億円を得てきた。これで企業・団体献金、パーティー券収入も受けているのだから、二重取りとの批判は当然である。去年2023年11月下旬に公表された2022年分の政治資金収支報告書でも、企業・団体献金の総額は24億4970万円で、このうち自民が9割超の22億7309万円を政治資金団体「国民政治協会」などで集めた事実が、明らかになっている。

5.「S+3E」におけるEquity & Justiceの欠落 ~民主主義の根源に関わる問題の所在

政府が、投票権を持つ有権者たる国民の負託ではなく、膨大な献金資金をしてくれる経団連に忖度した結果、国民の命や健康の安全や安寧、幸福よりも、経済を優先した政策が横行して今日に至っている。

その背景には、日本のエネルギー政策における既存の評価枠組「S+3E」におけるEquity & Justice(公平と公正)の欠落がある。一種の深刻なモラルハザード(moral hazard)である。責任感が欠け、倫理観が欠如し、「政治」の行動規範の底が抜けてしまっているのである。換言すれば、政治家にとって選挙に落選するリスクがなく、法律に違反しない限り、政治家の矜持を捨てて、企業・団体献金等で多額の資金援助をしてくれる経団連等の経済界の提言等の言いなりになって、無批判に受け入れ、経済優先で国民不在の政策を立案する習慣が定着してしまっているのである。

深刻なことは、当事者の政治家諸氏が、企業・団体献金が政治的な見返りを期待している事実上の「賄賂」である認識が希薄化し、そのことに良心の呵責も倫理感の抵触すらも自覚なく、厚顔無恥にそれが政治家の本来の仕事だと誤解してしまっていることにある。そこに、本来、国民が投票した政治家に期待してきた公僕としての自覚や、崇高な理念とか矜持は、微塵もないのである。

以上の議論を念頭に、ここで、以下、従来から日本の気候危機・エネルギー・脱炭素政策において前提となっている「S+3E」を再検証し、その歪みを分析し、問題の元凶たるEquity & Justice(公平・公正)の欠落の問題についてさらに深掘りして、論点整理をしておきたい。

まず、そもそも「S+3E」とは何か?

「S」とは Safety(安全性)を意味し、3E とは、= Energy Security(安定供給性)+ Economic Efficiency(経済効率性)+ Environment(環境適合性)の3つのEを意味している。

日本のエネルギー政策における既存の評価枠組は、この「S+3E」(安全性、安定供給性、経済効率性、環境適合性)が前提条件になってきた。「3E」の起源は、22年前の2002年に公布・施行された「エネルギー政策基本法」に依拠している。この策定の中心人物の一人は原発推進派トップの加納時男参議院議員(自民党・元東電副社長)であった。「安定供給」と「環境適合性」(CO2排出削減に貢献)は、原発推進に好都合なお題目で免罪符でもあった。そして、その9年後に起きた2011年東電福島第一原発事故後に、「S」が追加された。以降、日本政府において、この「S+3E」に基づくエネルギー政策の根本的見直しは行われずに、今日に至っている。

はたして、この「S+3E」は妥当であったのであろうか。そもそも、この「3E」は、3つを同時に満たすことが難しいTrilemmaであるとの指摘もある。2010年のWorld Energy Councilでは、Energy Equity(エネルギーへの普遍的なアクセス。手ごろな価格であること)を検証して、「World Energy Trilemma Index」として、下図【図9】の「3E」 = Energy Security + Energy Equity + Environmental SustainabilityのTrilemmaを示し、そこには、価値判断を含む優先順位付けが生じる点を指摘している[20]。

(出所)World Energy Council(2010)「World Energy Trilemma Index」

(Trilemma of Energy Security + Energy Equity + Environmental Sustainability)

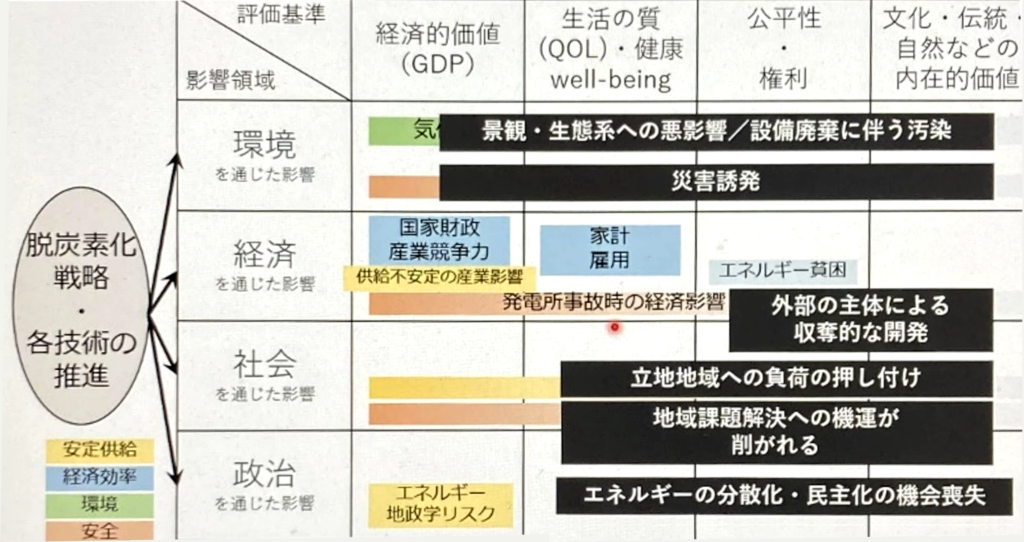

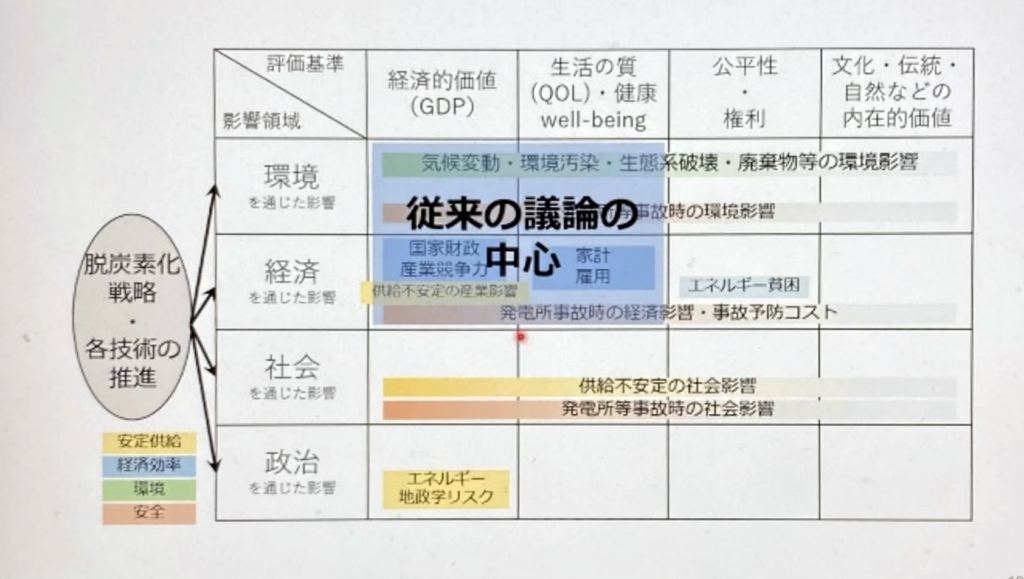

すでに先行研究[21]が、この従来型の「S+3E」の妥当性を検討するために、政策のインパクトを「影響領域」x「評価基準」に分解し、過去の審議会議事録を丁寧に分析した結果、従来の議論が経済面に偏向しがちであったことを検証している。この研究では、 直接の利害関係者ではない将来志向のアクター(フロントランナー)を集めたワークショップの議論を経て、「S+3E」を軸とした議論に抜けている論点をまとめ、「経済的価値」「生活の質」「公平性・権利」「文化・伝統・自然等の内在的価値」という「評価基準」と「環境」「経済」「社会」「政治」という「影響領域」からなるマトリックスを描いて、以下の【図10】によって「S+3E」についての問題点を提起をしている[22]。

(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」

(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

そもそも「S+3E」 の各要素は究極的な価値に対応するものではなく「中間原理」にすぎない。「S+3E」があたかも根本原理であるかの如く「免罪符」として誤用されて独り歩きするリスクについては、充分慎重な留意が必要である。すでに先行研究では、政府における従来の審議会における 「S+3E」 の議論で「公平性(Equity)」と「公正(Justice)」が欠落しており、その結果、民主主義の根源に関わる致命的な問題として「議論の偏在」があったことを喝破している[23]。

当該先行研究の根底には、今日の日本の気候変動対応戦略につながるこれまでの気候エネルギー政策形成において、技術・経済的側面に比して倫理・制度・社会的側面には十分に関心が払われてこなかったとの問題意識があった。そこで、「今までの気候エネルギー政策における議論は、経済・技術偏重で、倫理的・法的・社会的側面(ELSI)に言及されてこなかったのか」という根源的問いに、現在に至る脱炭素社会形成へ向けた日本の政策形成過程を、主に審議会に焦点をあてて、定性、定量的手法を組み合わせて分析を行った。この研究成果として浮かび上がってきた「議論の偏在」の問題は、以下の【図11】によって明示されている。この図は、従来の議論で「S+3E」 の枠組がカバーしていない欠落部分が何であるのかを、明示的に浮かび上がらせている。

(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」

(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

この研究では、重要な欠落部分として、社会を通じた影響として「地域コミュニティー・社会関係等への影響」、政治を通じた影響として「民主主義・地方自治等への影響」を挙げている。原発が推進されるのか、地域分散的な再エネが推進されるのかにより、地方自治への影響や地域コミュニティーへの影響も変わる。この重要な影響が、従来日本のエネルギー政策策定プロセスにおいて無視されてきた訳である。また、この図の横方向の「公平性・権利」と「内在的価値」右側2つの評価基準も、従来あまり議論されてこなかったと指摘している。また、経済を通じた影響領域でも「コストの分配」、「受益の分配」の観点が欠落していたと指摘している。そして、結論として、従来の「S+3E」 の議論が経済等に偏り、ELSI 的[24]な論点が欠如していたと総括している[25]。

加えて、その代替案として、追加項目として、「公平・公正」たる「Equity & Justice」の新たな4つ目の「E」を加えた「S+4E」を提案している。さらには具体的な処方箋として「S+4E」という新原則に基づき審議会の委員の属性のバランスを変えることで偏りを減らすことも提言している[26]。

この点については、先日2024年12月17日開催の「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」の席上、審議委員の1人である高村教授(東京大学)も、同様に、「S+3E」に内在する課題を的確に指摘され改善を提言されている[27]。この指摘と提言は、まさに正鵠を射ていると評価したいが、残念ながら、この提言をしっかり正面から受け止めて反映してくれるか、従来の審議会の体質に鑑み、不安は残る。

そもそも、気候変動を緩和するための脱炭素化技術は、人類のサバイバルのために開発・普及の緊急性が高い。その一方でそもそも人類のサバイバルのために技術に頼るのが適切かという議論も重要である。そうした問題に対応する戦略を誰がどのように決めるべきか、どのような議論をどのような仕組みで尽くすべきかという民主主義の根源に関わる問題がそこには存在する。

特に、専門的な知識やデータが飛び交う技術選択の議論において、専門家間でも往々にして異なる評価をどのように用いるべきか、専門家でないステークホルダーや市民のどのような価値や意見をどのように反映させるべきか。同時に、短期的には脱炭素化技術の選択は企業のサバイバルの問題でもあるため、各ステークホルダーの短期的な課題と人類の長期的な課題をどう調整していくのか。これらの根源的問いを見据えて研究開発を進めることが肝要である。

肝心なことは、気候変動という長期的・複合的かつ人類規模のリスク問題における社会の意思決定は如何にあるべきかという問いである。これは、民主主義の根源に関わる問題である。

その観点から、従来の「S+3E」がいかに経済偏重をもたらし、審議会を不健全で危険な伏魔殿にしていたが明らかになった。よって、早急かつ抜本的な審議会制度改革が急務であると考える。こうした文脈から、「S+4E」(安全性、安定供給性、経済効率性、環境適合性、公平性・公正性)は説得力のあるまっとうな提案である。日本政府も、この問題提起を真摯に受け止め、ここで提言されている新たな価値基準「S+4E」を盛り込む形で、これからの日本の気候危機・エネルギー・脱炭素政策に取り組んでもらいたいものである。

[20] World Energy Council(2010)「World Energy Trilemma Index」(Trilemma of Energy Security + Energy Equity + Environmental Sustainability)

https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-framework

[21] 江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

https://www.jst.go.jp/ristex/funding/files/JST_1115180_20348292_emori_ER.pdf

[22] 先行研究では、以下の【図10】【図11】のように、脱炭素化のために特定の戦略や個別技術が推進されたときに世の中に与えるインパクトを、「環境を通じた影響」、「経済を通じた影響」、「社会を通じた影響」、「政治を通じた影響」の 4 つの領域に整理している。横軸はインパクトの良し悪しを評価する評価基準で、これもやはり 4 つに整理している。これらは規範倫理学における議論の蓄積を参考にした価値原理のようなものである。1 つめは経済的価値で、いわゆる GDP で測れるものである。金銭価値で評価でき、かつ例えば日本全体で増えたか減ったかという総計的な見方をする。2 つめは人々の幸せに引き付けたような、生活の質(quality of life: QOL)、健康、well-being といった見方である。3 つ目は公平性や権利としているが、例えば経済にしても全体が増えたか減ったかではなくて、増える人と減る人がいるという分配に注目し、それで人々が納得しているのかどうか、権利を奪われている人はいないかといった見方をする原理である。4 つ目は内在的価値で、例えば自然は何かの役に立つから守るというのではなくて、自然そのものがあること自体素晴らしいそのものが価値を持っているという見方である。ここに S+3E の論点を並べて、さらに不足していそうな論点を書き込んで整理したのがここに示した図である。(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

https://www.jst.go.jp/ristex/funding/files/JST_1115180_20348292_emori_ER.pdf

[23] 「公平性(Equity)」については、むしろ「公正(Fairness)」が適切ではないかという指摘もある。専門分野によっても Equity の意味は異なるので、般向けのメッセージとしては Equity でよいのではないかとか、Fairness を押す意見もある。あった。また、Equity を他の 3E と並べると埋没してしまうので、むしろ S+3E 全体に対置する形で Fairness(あるいは Justice)を大きく掲げてもよいのではないかという助言もある。(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

https://www.jst.go.jp/ristex/funding/files/JST_1115180_20348292_emori_ER.pdf

[24] 「ELSI」とは、「倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)」の頭文字をとったもので、一般に「エルシー」と呼ばれている。新規科学技術を研究開発し、社会実装する際に生じうる、技術的課題以外のあらゆる課題を含む。

[25] 先行研究では、結論として、従来の「S+3E」 の議論が経済等に偏り、ELSI 的 な論点が欠如していたと指摘しているが、そのための研究手法として、審議会の議事録分析を実施し、その結果から、従来の審議会の議論において見落とされがちな論点は、評価枠組マトリックスの下 2 段(社会、政治)と右 2 列(公平性・権利、内在的価値)に多く含まれることを浮かび上がらせた。下 2 段のうち、社会を通じた影響において見落とされがちな論点は、「地域社会への影響の公平な評価」、政治を通じた影響については「公平な民主的政治参加」と大まかに表現することができると考えた。同様に、右 2 列のうち、公平性・権利の評価基準は「公平な分配・公平な権利の承認」、内在的価値は「多様化価値の公平な承認」の論点を要求していると見た。これらをまとめて、従来の議論や S+3E に欠落しがちな論点は、広い意味での「公平性」と結論つけた。そこで、S+3E に Equity の E を加えた「S+4E」を新たな原則として提案することが、本研究のシンプル化されたメッセージとしてまとめた。(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

[26] 江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

https://www.jst.go.jp/ristex/funding/files/JST_1115180_20348292_emori_ER.pdf

[27] 経済産業省・資源エネルギー庁(2024)「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会」(第67回2024/12/17)

https://www.youtube.com/live/XQtGjwOy2eY

6.「審議会」と言う伏魔殿におけるマジックの盲点と根深い宿痾の本質

ここで、今回の議論の肝となっている「審議会制度」について、さらに深堀して考察してみたい。

従来の日本の気候危機・エネルギー・脱炭素政策における政策形成において、「S+3E」 の議論が経済等に偏り、ELSI 的 な論点から「Equity & Justice(公平・公正)」が致命的に欠落していたことが、一番象徴的な形で表出し、結果的に政策形成に歪みをもたらした存在が、「審議会」であった。

気候危機・エネルギー・脱炭素政策の政策形成には、省庁、政党(政治家)、利益団体(産業界)、労働団体、消費者団体、NGOなどの多様なステークホルダーが関与する。特に気候変動、エネルギーのような横断的、統合的問題分野の政策形成においては、多岐にわたる専門家の参画が欠かせない。議員提出法案の割合は増加傾向にあるものの、成立法案でみれば依然として内閣提出法案が 8 割近くを占める日本において、ステークホルダーと専門家が政策にインプットする中心的な「場」として機能するのが、各省庁の「審議会」である。

「審議会」は、国家行政組織法 8 条に基づき設置され、国の行政機関に附属し、その長の諮問に応じて、特別の事項を調査・審議する合議制機関であり、専門知識の導入、錯綜した利害の調整など、事前に関係者の間で議論を整理した上で政治の場に情報を提示することで、政治的決定を効率的に実施する「前さばき」を行う場として機能してきた。「審議会」は、①審議会委員およびその属性、専門分野、②発言内容、③設置主体と委員選定の権限者は、政策の方向性、内容や評価対象項目、評価軸に大きな影響を及ぼす。ちなみに「第7次エネルギー基本計画」における審議会の位置づけは、以下の【図12】の通りである。

(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

「審議会」には、歴史的経緯がある。日本のエネルギー政策に関する議論を行う主な場である「総合資源エネルギー調査会」では、2011年の福島第1原子力発電所事故後、民主党政権下では「基本問題委員会」が設置され、それまでの日本のエネルギー政策の議論の場には招聘されなかった原子力推進に反対するアクターも招聘された。そして 2012 年 9 月に内閣が採択した「革新的エネルギー・環境戦略」は、エネルギー政策史上初めて、原子力発電所の段階的廃止に言及した。しかし、2012 年末に自民党政権に交代してから設置された「基本政策分科会」での議論に基づいて採択された第 4 次から第 6 次エネルギー基本計画では、この決定への言及はなく、原子力発電のベースロード電源としての重要性が指摘されている。

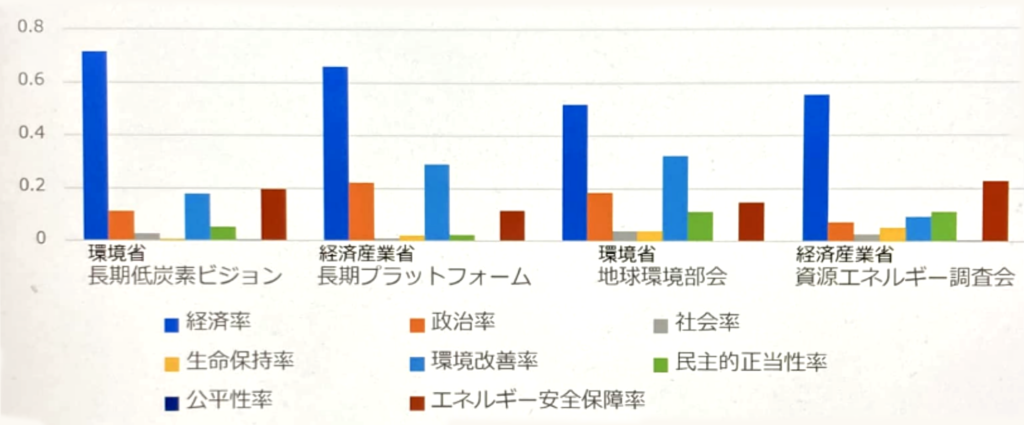

その後、どの審議会でも、経済に関する言及が多数を占め、公平性・社会・生命保持・民主的正当性のようなトピックには言及が少ない。まさに露骨に、経済優先、原発回帰に舵を切ったのである。

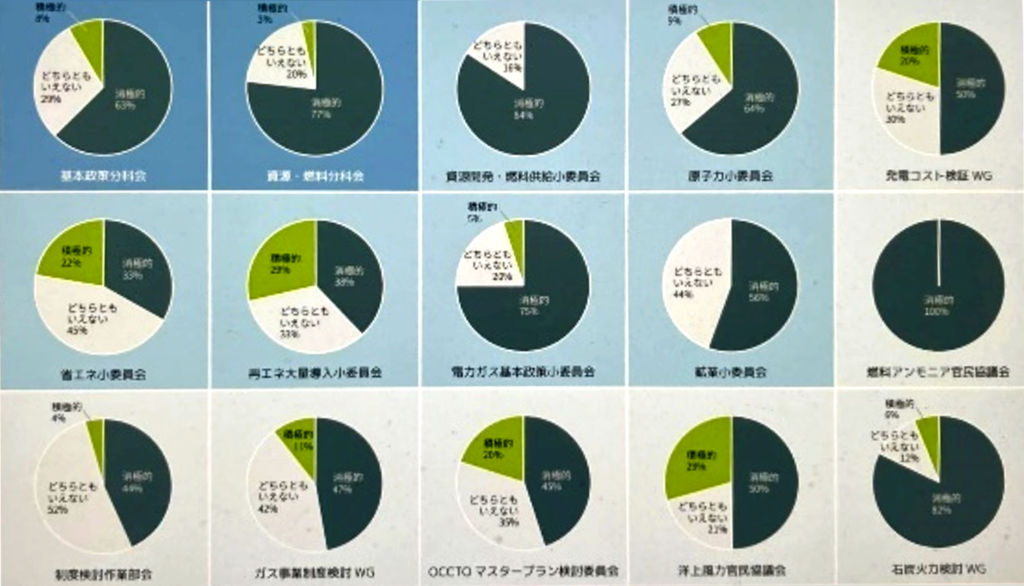

こうした自民党政権交代以降の「基本政策分科会」での「議論の偏在」の実態は、以下の【図13】によって確認できる。この図【図13】は、肝心要な「審議会」が、いかに時の政権の意向の左右されやすいかの証左である[28]。

出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」

(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

今回のエネルギー基本計画を決定する審議会「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」の17名の委員の構成は、化石燃料や原子力、産業界につながりのある委員が多数を占めている。本来、参加すべきである気候変動、再エネ、自治体や地域、SDGs、原発事故などに関わる専門家や当事者、環境NGO、そして若い世代は含まれてはいないか極めて限定的少数である。

今年2024年は、5月から12月にかけ都合計12回の審議会が開催され、さまざまな観点からエネルギー政策について議論を深めてきた。7月8日に開かれた審議会では、原発などの脱炭素電源の現状と課題がテーマだった。委員が次々と意見を述べたが、原発に関する発言で目立つのは「新増設は必須」との原発擁護の偏重意見だった。

こうした中、市民参加の機会は「意見箱」とパブリックコメントのみに限られてしまっている。また「意見箱」の意見は、審議会に提示されるのみで議論には反映されていない。パブリックコメントも、最終段階での実施のため、儀式的存在に堕してしまっており、意見が反映されるとしてもごく軽微にとどっている。こうした一連のfactからも明らかな通り、現下の「審議会」の実態は、化石燃料業界や原子力業界等の既得権益を守ろうとする一部の人たちによる閉ざされた議論のみで、「結論先にありきの出来試合」の様相を呈しており、市民参加も国民的議論もほぼないまま、国民不在で、原子力や化石燃料技術の維持・推進が強化される結果となっている。こうした「議論の偏在」の背景には、意図的な人選によって組成された審議会委員構成の偏在が起因している。

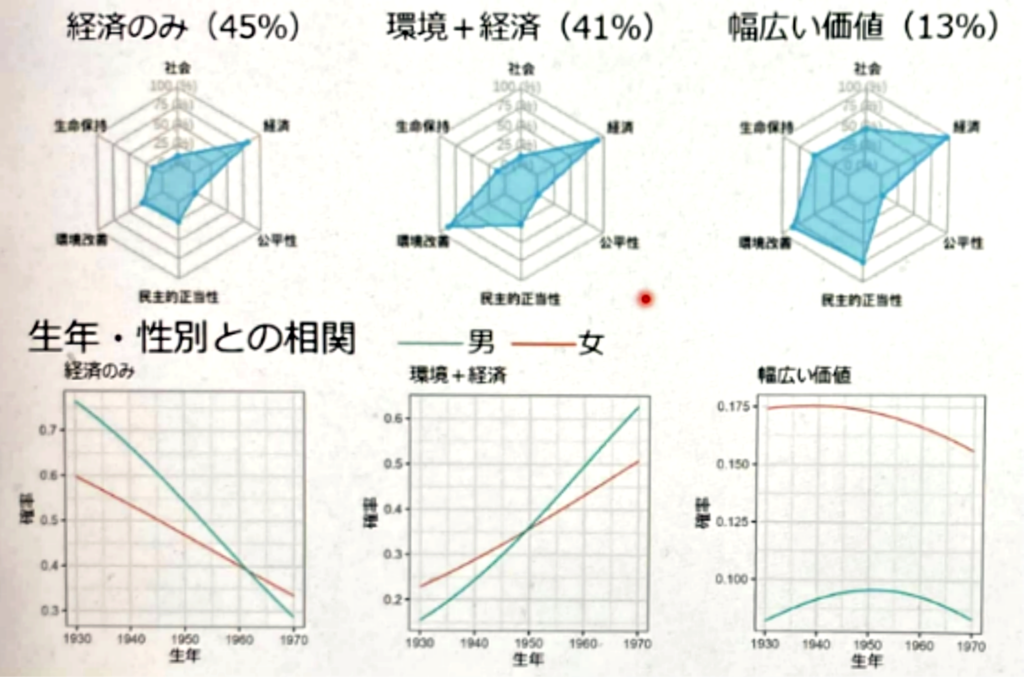

以下の【図14】に示す審議会の委員毎の言及傾向のクラスター分析が、その実態を物語っている。

(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」

(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

(注)「経済のみ」の中では生年が早い特に男性の委員が多い。 「環境+経済」の中では生年が遅い委員が多い。「幅広い価値」の中では女性が多いことが分かる。

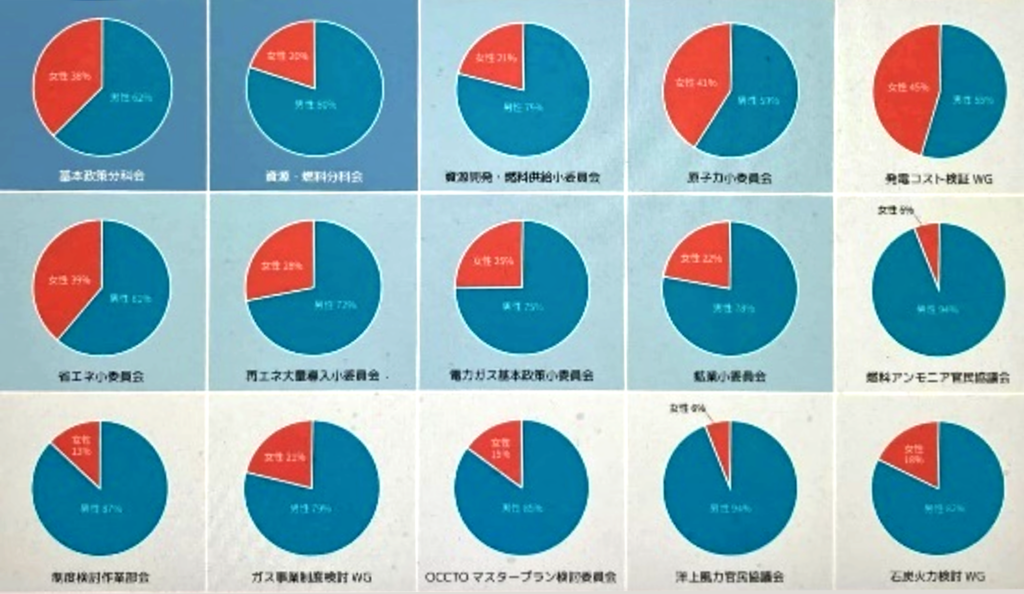

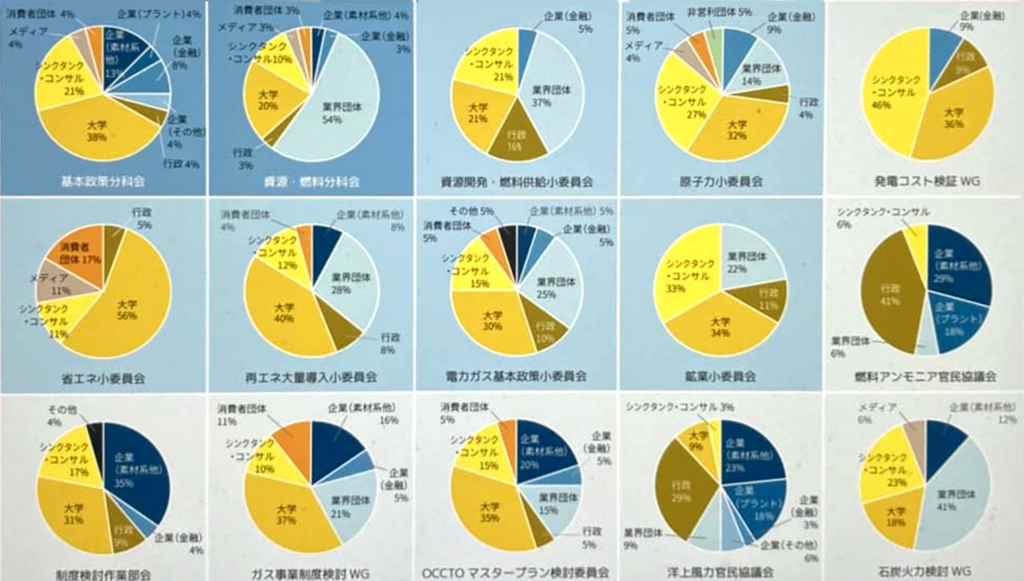

また、以下の【図15】~【図18】に示す審議会の委員構成分析は、「スタンス」「性別」「年齢」「業種」毎にその偏在を示している[29] 。「経済優先派」「原発回帰派」が多数を占めていることが一目瞭然である。

(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

こういった客観的なfactベースの分析からも明らかな通り、上述の通り、肝心要の日本のエネルギー政策の重要な意思決定のベースとなる政府審議会・委員会の構成メンバーは、政府の意向を反映させて、意図的に化石燃料業界・原発業界擁護派の「御用学者・委員」で過半数が占拠されている実情がある。

政治が、単なる支持母体の利益代表に成り下がってしまっているのである。主体的に国民・国家の持続可能な安定と繁栄を念頭に政策立案するのではなく、いかに支持母体に満足を与えることができるか、そして、その見返りとして引き続き継続的な支援を担保できるかばかりに頓着し依拠して政策決定してしまっており、その政策が、国民の幸福や福祉にどのように資するか、あるいは、その政策の結果として、国民の生命・健康や人権をどの程度毀損し疎外するか否かへの配慮は2の次になってしまっている。

経済優先の政策に偏向しがちで、倫理性や公平性、公正性が劣後する危険性は看過してはなるまい。

かくして、「政治と言う存在の耐えられない軽さ」の写し鏡のような「行政」の宿痾を象徴する悪しき存在が、この「審議会制度」である。これが曲者であることを忘れてはなるまい。

その結果、各審議会は、脱炭素、脱原発に消極的な空気感に支配されており、化石燃料業界・原発業界擁護のための偏向的な政策立案に向けた恣意的な審議をする。そして、残念なことに、今の経済産業省の「審議会」では、国際的な世論を無視するかのように、石炭火力存続に固執し、石炭火力廃止時期の明示を避けた空虚な議論がまかり通っている。そして、あたかもあの福島原発事故も今年の能登半島地震もなかったかのように、原発を「最大限に活用」する政策が、世界の潮流に逆行する形で進められている。そこには良識のかけらもない。政府審議会が、「一応様々な異なる意見も伺っている」という体裁を繕うための一種のアリバイ造りのために形骸化してしまっているのが実情である。

審議会では「結論が最初からありき」で、利権を反映させた化石燃料業界・原発業界擁護に偏重した政策方針が決まってゆく。

ここでは、心ある少数委員の反対意見や正論が通ることはまずない。「審議会」は、免罪符的に政策プロセスを形式的に装おう偽装にすぎない。

「政治家にとっては、崇高な理念などはない。国際的な評価や、国民の安寧で健全な生活より、自らの政権維持のために必須不可欠な政権支持母体である経済界の繁栄存続の方が最優先なのだ。」とのとの厳しい批判すらある。

ちなみに、昨年2023年末、ドバイで開催された国連気候変動枠組条約第 28 回締約国会議(以下COP28と略称)では、米英日など 原発擁護派の有志国25 カ国が、2050 年までに原発の設備容量を現在の 3 倍にするという共同宣言を発表した。これは、世界的に衰退途上の原発ビジネスをなんとか復活させたいと願う原発業界の圧力で政治家が暗躍した宣言である。むろん、COP28の正式な承認事項ではない。これに賛同した日本政府も、あたかもCOP28の正式なコンセンサスであるかのような空気感を繕いながら、 鬼の首をとったかのごとく、日本の原発回帰路線を正当化に対する裏書を獲得した気になっていることは、実に深刻な事態である[30]

問題の所在は、企業・団体献金の魔力で骨抜きになり、耐えられないほど軽くなってしまった永田町の「政治」の深刻な問題もさることながら、「行政」も然りで、耐えられないほど軽くなってしまっている。

本来であれば、こうした永田町と一定の距離を置きながら、世界情勢も視野に入れた客観的な状況認識能力と的確に本質を見極める知性と見識を実装しながら、本来のあるべき、ELSI 的 な論点から「Equity & Justice(公平・公正)」の視座も併せ持って「まっとうな政策」を企画・立案・助言・提言すべき立場にある肝心の「行政」テクノクラ―トの自体が、永田町の官邸を軸とした人事権行使に怯え、権力にひれ伏した形で、政治によって「換骨奪胎」されてしまっている実態も悲惨である。

それすなわち、「政治」のみならず、本来期待されていた「行政」も、経済界の言うがまま「換骨奪胎」されて、単なる従属変数に堕してしまっているのである。

はたして、「行政」の官僚諸氏は、国民に持続可能な幸福に貢献する公僕としての矜持はあるのか、あるいは、一部の既得権益層の企業のための代理人なのか。入省当時の、高き志はどこに行ってしまったのか。現下の「行政」に巣くう根深い宿痾の実態を目の当たりにして、なんとも暗澹たる気持ちになる。

以上の客観的なfactにもとづく様々な先行研究でもすでに明らかになっている自明の事実ではあるが、「審議会」が内包している深刻な宿痾の実態については、既に、民主党政権下の「基本問題委員会」と自民党政権下の「基本政策分科会」との比較分析を行った先行研究がある[31]。この研究結果は、政権与党によって、エネルギー政策の方向性が異なることを示している。そして、エネルギー政策は科学的根拠に基づいた合理的な議論ではなく、審議会の議論以外の政治的要因で主に決定されており、審議会が、単なる「政治と言う存在の耐えられない軽さ」の従属変数であることを、如実に物語っている。

そして、肝心の「審議会」そのものが、空洞化してしまい「耐えられない軽さ存在」に堕してしまっている。

今回、実際にオンライン傍聴ながら、直接審議会の会議を始終拝見して分かったことであるが、その実態は、経産省が指名する委員が意見を順番に述べるだけで、議論の基礎になっているのは役所の文書のみ。会議全体は、旧態依然とした定型業務、ルーティンの延長としての「BAU(Business as Usual)」ベースの既存政策継続のイナーシャ(慣性)が働いていて、Transformative change にはほど遠いものであった。

追加的な対策を取らずに現状を維持したいと考える大宗の参加委員は、あたかも陳腐な台詞を手にして大根役者が抑揚のない不味な立ち回りをするかのごとく、自分の帰属する組織の利益代表としての最低限のミッション遂行のみに終始し、他の委員の発言を傾聴し反論等の意見をする訳でもなく、現下の審議会の風景は、およそ自由闊達な議論とは程遠い空気感に覆われてしまっている。

そこには、迫りくる人類共通の危機である気候危機に対する切迫した緊張感は微塵もなく、世界の常識である再生可能エネルギー100%化に向けた脱炭素の意義の共有もない。それが残念ながら、日本の審議会の悲しい実態であった。

そこに国民の代弁者としての国会からの関与も牽制もなく、市民の意見表明はパブコメだけに限定され、しかもその意見は一顧だにされず、「一応国民の意見も聞いた」という形式だけの「アリバイ」として、役所の棚にファイルされ格納でれているのが実態である。

実際に展開しているのは舞台裏での既得権益の調整のみ。委員の発言も背後の利益団体の代弁者としてのポジショントークのオンパレード。一部の心ある委員のまっとうな有益な意見や提言も肩透かしで、およそ熟議とはかけ離れた空虚な空間が漂っている。

かくも空洞化してしまった「審議会制度」そのもののが、「耐えきれない存在の軽さ」の象徴でもあった。その抜本的改革が早急に必要な急務であることは論を待たない。

[28] 先行研究では、S+3E に基づく分類の中の「経済効率性」の言及回数が多いことが確認されている。さらに「経済効率性」については、福島第1原子力発電所事故前は原子力推進の理由(ランニングコストが低い)として用いられていたが、原子力のコストは低くないことが明らかになった事故後も変わらず言及頻度が高いことから、「経済効率性」の言及頻度が全発言の 35%を超える回(基本問題 11 回、基本政策 5 回)について、「経済効率性」に分類された各委員の発言内容を見直したところ、電源のコスト効率性や市場の自由化(いわゆる効率性)と、マクロ経済、地域経済、個人の経済(雇用など)への影響(経済一般)に分類できること、その結果を各委員の支持する電源と対応させてみてみると、再生可能エネルギー懐疑派・原子力支持派の経済一般への言及率は再エネ推進派と比較すると高いこと、特に基本政策委員会で発言頻度が高いことが明らかになった。日本の気候エネルギー政策の審議会における議論で、「経済・技術偏重」だとの問題提起は、重要かつ本質的である。(出所)江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

[29] 日本における15 審議会の委員の業種・年齢・性別・スタンスを分析した結果を示す。資源燃料関係の会議体では業界団体や素材系企業、プラント企業が過半数を超える傾向にある。一部には直接の利害関係者である企業や業界団体が入っており、利益相反の問題も疑われる。特に官民協議会は利害関係者と政府を中心に構成されている。(出所)Climate Integrate(2024)「日本の政策決定プロセス」

[30] 政府が、GX(グリーントランスフォーメーション)の一環として、気候変動対策とエネルギー安全保障の名の下、「原発利用の推進は国の責務だ」と言い切った背景には、こうした共同宣言回帰宣言もある。だが、こうした日本を含む一部の有志国の意向と、実際の世界の実態との間には大きな乖離があることは意図的に伏せられている。世界の発電電力量に占める原発シェアは1996 年の17.5% をピークに 2022年現在 9.2% まで低下しているのが実態である。この数字が増加に転じることは期待できない。なぜなら、原発は高くて建設に時間がかかるからだ。例えば英国の最新の原発建設コストは kW 当り180 万円超、建設期間は14 年程度という。一方、英国政府の資料では洋上風力発電の建設費は kW 当り30 万円程度、建設期間は 2 年程度、太陽光発電で 9 万円、1 年と見積もられている。こうした世界の潮流が視野にはいらないのか、あるいは、知っていながらあえて無視しているのか、日本政府は、国民のコンセンサスをまったく得ないまま、原発再稼動を推進し、明らかに、危険な方向に向かって暴走しようとしている。2050 年のカーボンニュートラルに向けて、気候変動対策を加速的に進めることは喫緊の課題であり、これを実現するためのエネルギー基本計画を策定することが極めて重要になっている。その中で、温暖化対策に便乗するかのごとく、2023 年に定めた GX 推進戦略が、原子力発電の「最大限の活用」を謳っていることには大きな欺瞞を感じる。その乱暴な議論展開に、大きな懸念を覚える。

[31] 江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

7.「溶融」する日本の深刻で致死的な多臓器不全に至る宿痾の実態

気候政策案策定プロセスを観察し分析して浮かび上がってきたことは、空洞化してしまった「審議会制度」の実態であった。そして、それを空洞化させてしまった「政治と言う存在の耐えられない軽さ」であった。

この「政治と言う存在の耐えられない軽さ」は、国家の基軸とも言うべき「基幹部分」の深刻な「溶融」をもたらしている。その宿痾の病状の1つが、「審議会制度」にすぎない。換言すれば、「審議会制度」は、日本のガバナンスが内包している宿痾の氷山の一角にすぎない。

それでは、この氷山の海面下には、いかなる宿痾があるのであろうか。「3.11」の福島原発のメルトダウン「溶融」は、決してあってはならない、そして2度と繰り返してはならない悲劇であったことについは、誰しも異論はなかろう。しかし、実は、「溶融」したのは、あの日の福島原発だけではなかった。

日本では、根本的な部分で、さらに深刻な「溶融」が起こっていた。実は、日本では、肝心要の「政治」も、「司法」も、「行政」も、「アカデミア」も、「マスメディア」も、ことごとく、「溶融」し、メルトスルーしてしまっているのである[32] 。この恐るべき宿痾の実態認識は、今でも日本国民には共有されていない。その意味でも、いまだに底が抜けてしまって実に危険な状況下にある「溶融」する日本の深刻な実態を直視し、国民で共有する必要がある。

そもそも「溶融」とは、物が熱をうけて液体になり、原形をとどめなくなってしまうことを意味するが、それでは、はたして、日本の「政治」や「司法」「行政」等は、その何が、どのように液化し、「溶融」してしまっているのか。しかも、いかなる「熱」によって、原形をとどめなくなるほどに「溶融」してしまったのであろうか。

実は、「熱」とは、カネと権力と名声である。「融解」したのは、本来誰しもが本来は大切に持っていたはずの「矜持」「良心」「常識」「利他心」「倫理観」「誠実さ」「正義感」「尊厳」「公共の良識」等の人間的な「まっとうさ」である。国家の骨格を構成する基幹部分で、ことごとく「溶融」しており、本来のミッションが機能不全に陥ってしまった。これは一過性のものでは決してなく、永続的かつ本質的な問題であり、事態は深刻である。

カネと権力と名声の「熱」に浮かされて、人間として本来しっかり実装しておくべき「肝心な人間としてのまっとうな感性」が、悲しいかな「溶融」してしまった。本来、自分のミッションを自覚し、その責任を十分理解し、それを誠実に履行する強い意思さえあれば、まったく判断を誤る話ではなかったにも関わらず、悲しいかな、カネと権力と名声の「熱」に浮かされて、目が曇り、良心の声を自分で聞けなくなった結果、誤った判断と行動をしてしまった。その残念な状況を、あえて、ここで、「溶融」と形容しているわけである。

「3.11」の福島原発のメルトダウンは、まさにそれを象徴する証左である。いままさに、日本における「政治」、「司法」、「行政」、「アカデミア」、「マスメディア」において進行している「溶融」は、やがて、遠くない近未来に、日本という国家の治癒不可能な深刻で致死的な多臓器不全をもたらすであろう。

無作為のまま放置され、それが一旦進行してしまったら、もう止めれない。そして、こうした日本の屋台骨を蝕んできた「溶融」は、日本における「政治」と言う存在の耐えられない軽さがもたらした帰結でもあり、その結果発症した病状でもある。

この宿痾が13年前の「3.11」における原子炉の「溶融」に通底していることに気付くことは重要である。あの忌まわしき「3.11」の原発事故は、こうして日本全体で始まりつつある多臓器不全の前兆的病状に過ぎないのである。そして、「3.11」の原発事故の原因でもあった日本の屋台骨の「溶融」が、収束することなくいまだに今日まで続いている。このいまも進行中の恐ろしい死に至る病状に鈍感なまま、無頓着で無自覚でいることは実に危険である。手遅れにならないうちに、早急の手当てが必要なのである。さらに深刻なのはその病状の深刻さと危機感がいまだに国民に共有すらされていないという事実である。

今もってメルトスルーが続いているのである。それにもかかわらず、多くの人々は、もはや13年前の「3.11」の悍ましい悲劇すら忘れつつある。同様に、日本の様々な分野で進行しつつあるこの宿痾に無頓着で無自覚のままなのである。その実態は、なんら病気の原因が完治していないにもかかわらず、あたかも小康状態を完治したと錯覚している能天気な病人のごとく、人々は、日常にいま忍びよりつつある恐ろしい病魔に罹患している自覚は皆無である。根拠なき楽観な禁物である。このままでは、気が付いた時には、もう手遅れになってしまっているかもしれない。

それでは、はたして、「政治」「司法」「行政」「アカデミア」「マスメディア」において、実際に、いかなる「溶融」が起こってしまっていて、いかなる深刻な病状が進行してしまっているのであろうか。以下、客観的なfactをベースに、その一部について検証を試み、簡単に論点整理をしておきたい。

①「政治」の溶融

いまや、日本の「政治」が、根っこから「溶融」してしまっている。日本の政治の惨状については、誰しもが、程度の差こそあれ、大同小異、異論はなかろう。それも、いまに始まったことではない。随分と前からその罹患が始まっている。その病状はますます近年深刻さを増しつつある。その病因は、政治家に対する巨額の「企業・団体献金」である。いま国民が目撃している「政治」の「溶融」の直近の証左が、今も国会で議論が続いている政権与党自民党派閥の「政治資金・裏金事件」である[33] 。

この問題を受けて「政治とカネ」の問題を焦点とした「政治改革国会」で「政治資金規正法の改正」が今国会で採決されたが、これで政治不信の解消が図られたと思っている国民は皆無である。日本の「政治」は根元から「融解」しているのである。特に「企業献金」は、経済政策が歪められる恐れがある深刻な問題をはらんでいる。過去の自民党の政治とカネ問題はほぼ例外なく企業や業界団体からの違法献金であった。今回のパーティー裏金問題も、政治資金パーティー自体が企業献金の抜け穴として作用していた [34] 。

②「司法」の「溶融」

国民の知らない内に、「司法」の「溶融」も、着実に進行してしまっている。しかし、市井の人々が伺い知れない伏魔殿とも呼ばれている「司法」の「溶融」の実態を知る人は少ない。実は、「司法」も、カネと権力と名声で換骨奪胎され耐えられないほどに軽くなってしまった「政治」に人事権を掌握され、「政治」によって換骨奪胎され、従属変数に堕しつつある。その「司法」の「溶融」を象徴する証左が、福島原発事故集団訴訟で、「事故は避けられなかった」として国に賠償責任はないと判決が下された最高裁初の統一判断であった[35]。

実は、その判断をした草野耕一裁判官は、東京電力を大口顧客のひとつにもつ大手ファーム西村あさひ法律事務所代表パートナーであった 。本来なら、裁判官は、独立して中立・公正な立場に立つことはもちろん、外見上も中立・公正であることを求められるのは自明であるにもかかわらず、本件裁判については、東京電力寄りの人物が、こうした原発事故の国の責任について判断する最高裁の判事を務めていた。まったく中立・公正ではなかったのである。判事と被告が「同じ穴の貉」であることは、看過しがたいことである。

③「行政」の「溶融」

「行政」の官僚は、自らの出世を左右する人事権をにぎる「政治家」に弱い。個々人の矜持にもより、個人差があるが、多かれ少なかれ、否応なしに「政治家」の言いなりに政策を立案し政策を施行する傾向がある。もはや、官僚としての理念や矜持を捨ててしまったのかと言ったら怒られるだろうか。その結果、日本の「行政」は、根本から「溶融」してしまっている。政府の独演的体質同様に、行政の日本国民に対する「上から目線」のスタンスもまったく変わっていない。特に、日本の「エネルギー政策」を注意深く観ると、その「行政」の「溶融」の実態が、典型的な形で露呈しているのが、観察できる。

「電力業界」によってカネと票で支配された「政治家」は、「官僚」対して、「電力業界」にとって都合の良い政策を強いる。その政策は、国民のためではなく、「電力業界」のためである。国民不在なのである。かくして、「電力業界」に忖度した「エネルギー政策」が、厚顔無恥にも強行されて行く。日本における「政治」と言う存在の耐えられない軽さがもたらした帰結として、「行政」も溶融し、その存在が耐えられないほど軽くなりつつある、倫理的な問題があろうと、国際的な潮流に逆行しようと、かまいやしない。

そこには、最高学府を優秀な成績で出た官僚諸氏の矜持や良識は微塵もない。そこにあるのは、政治の従属変数として地に落ちた、保身に汲々とした、本来持っていたであろうはずの矜持を失ってしまったた「行政」の情けない体たらくである。そしてこうした「行政」の惨状に辟易とした志高い有能な若手官僚の退職が相次いでいる。その彼ら彼女らの気持ちも痛いほどよく理解できる。

④「アカデミア」の「溶融」

アカデミアにおける「溶融」も深刻である。この事例には、枚挙に暇がない。特に、原子力関連分野での「溶融」が顕著である。いわゆる「原子力村」に属する学者200~300人や民間企業も含め原子力産業の中核になる仕事に携わる人は、数千人にも上るとされている。大学等の原子力技術研究機関に電力会社から研究費として献金が行われている。研究者を原子力施設の見学ツアーに招待して接待することは茶飯事であり、核燃料輸送容器などの検査において、関連企業から多額の献金を受けた大学教授が、検査基準を国の基準よりも緩めるよう取り計らうこともある。原子力工学を学んだ学生が、教授の人脈を通じて原子力関係の仕事に就職することが多い。アカデミアが、カネで蹂躙されてしまっているのである。

⑤「マスメディア」の「溶融」

「メディア」の「溶融」も、深刻な問題である。本来、ジャーナリズムの本義は、「権力のチェック機構」にあり、「フリーダム・オブ・スピーチ」と「フリーダム・オブ・プレス」という「基本的人権の最も中核的な部分」を日々担っている役割が、そのレゾンデートルである。権力というのは一般に暴走しやすい。同時に、権力は腐敗しやすい。だからこそ、権力が健全な権力であるためには、三権分立の「司法」、「行政」、「立法」の外の「ザ・フォースエステート(the fourth estate)」としての、ジャーナリズムの権力チェック機能を果たす重要な役割として期待されているのである。かつて「社会の木鐸」といわれていたこともあったが、もはや、それが、死語になりつつある。

いまや、日本では、13年前の「3.11」の原発事故後にみられたような、原発の安全性や電力事業者の資質を厳しく問う報道姿勢が、いまやまったく失われてきている。むしろ批判的に取材し検証するのではなく、単に聞いたまま報道する業界の一広報機関に堕してしまっている。「メディア」も、原子力村によって蹂躙・支配されているのである。その実態はなんともふがいない。多くのメディアは、政府・電力会社が地震直後にリリースした「安全性に問題はない」という発表をそのまま無批判に報じた。本来なら、もっと厳しく真相究明を追求すべきジャーナリズムの姿がそこにはなかった。そして、検証不十分なまま、原発で実際に何が起きているのかを市民が知ることは困難な状況で今日に至っている。いまこそ、日本において、健全な本来のジャーナリズムの復活が急務である。そして、日本政府の暴走を厳しく監視し、時に批判する時期に来ているいまこそ、政府の政策決定において、政府方針に批判的な見解を示す専門家も排除されず、主権者である市民が公正に参加できるようなプロセスの実現が必須不可欠であることは論をまたない。

[32] 古屋力(2024)『「溶融」する日本に、はたして、未来はあるのか ~気候危機時代の、化石燃料、原発、そして市民不在のエネルギー政策論との不適切な位相についての考察~』(2024/7/11 掲載 vane連載コラム)

[33] いま振り返れば、政治改革の議論は、いまに始まった話ではない。古くて新しいテーマなのである。とりわけ1990年代前半に幾つもの内閣の命運を左右したテーマであったし、その根っこには常に「政治とカネ」の問題があった 。歴史は何度も繰り替えされてきた。「政治とカネ」の問題は、日本のみならず、古今東西、多くの国が頭を悩ませてきた問題である 。あれだけ大敗した政権与党自民党は、今度こそ心底反省して、抜本的改革をするかと思いきや、いまだに、企業・団体献金の存続に未練たらたらで、汲々と拘泥している。こんな訳で、誰も、政治を信頼していない。政治活動が選挙運動や政策立案などに一定の資金を必要とする一方で、一歩まちがえばカネは政治腐敗を生み政策を歪める癒着といった民主主義の屋台骨を揺るがすような問題を引き起こす可能性を孕んでいる。そして、あたかも癌細胞が転移するように、最後は、全身転移し、死に至る。日本では、政治家個人への企業・団体献金は禁止されており、一定額以上の寄付に対しては寄付者の公開義務も課されているが、日本の政治とカネ問題の本質は、法律の条文にあるのではなく、本来は制限されているはずの政治資金に多くの抜け穴があり実際にカネが物を言う選挙や政治が行われているところに根本的な問題がある 。

[34] 日本の「政治」の「融解」の典型的な証左が、原発である。「3.11」という世界最大の原発事故を受けても、日本の原発は止まらないし、止められない事情の背景にも、「政治とカネ」の問題がある。「電力業界」は許認可権をにぎる「官僚」に弱い。「官僚」は人事権をにぎる「政治家」に弱い。だから、「電力業界」は、カネと票で「政治家」に近づく。政官業の三角関係の中で利権が生みだされていく。現に、原発利権関連企業からの自民党への企業献金は6億円超もの巨額に及んでいる 。膨大な原発マネーに群がる大企業等の「原子力村(Nuclear Power Village) 」からの献金が、自民党に流れていることは、原発利益共同体の癒着の根深さを改めて浮き彫りにするものである 。原発にはあたかも映画のシーンに登場しそうな政治家への献金という名前のわいろが横行していた。関西電力で政界工作を長年担った元副社長の内藤千百里が新聞記者の取材に応じ、「少なくとも1972年から18年間、在任中の歴代首相7人に盆暮れに1000万円ずつ献金してきた」と証言して世間に衝撃を与えたことは、その氷山の一角である 。原発には、膨大な人と企業、カネが絡む。原発に関わる企業や団体は500をくだらない。東電とてこの大きなシステムの中の一事業者にすぎない。また、原発を誘致した自治体も、交付金や電気料金の割引措置、各種の助成金も付いて潤う。さらに、原発産業の推進に際してはもちろん政治家が介在し、行政と産業界を結ぶパイプ役として天下り官僚も跋扈している。大学をはじめとする研究機関も、莫大な研究助成を見返りに、安全性を保証する国の代弁者として、また、時には、原発安全神話を担保する「免罪符」の発行者として一役買っている。これが、国民が払う電気料金という非常に安定した収入を、100年の長きにわたり関係各所で分け合う“共存共栄”のシステムが原発産業の本質である。この「原子力村のペンタゴン」とも揶揄されている原発を巡る強固な不健全な利権構造は易々と崩れるものではない。この国民経済に巣くう利権構造体は、いかなる抗癌剤も効き目のない執拗に増殖し続ける癌細胞にも似ている。そして、その癌細胞は、近隣の健全な細胞を蝕ばんでゆく。さらに露骨なことに、3年前の2021年には、自民党の国会議員連盟として「最新型原子力リプレース推進議員連盟」が結成されている。対外的な正しい名称は「脱炭素社会実現と国力維持・向上のための最新型原子力リプレース推進議員連盟」である。その実態は、原子力村のための利益代表である。東京電力福島第一原子力発電所事故発生以降、政府は原発の新設を認めない方針を取っているが、それを覆し原発の新増設・リプレース(置き換え)を進めることを目的として設立された 。しかし、さすがに、これらの惨状を観てて、日本国民も黙っているわけではない。ほとんどの原発に対して、近隣住民らによる運転の差止めなどの訴えが起こされている 。国民は、自分達が支払っている電気代金が、本来の電気を生み出す必要経費としてだけではなく、経営の無為無策という「人災」の結果生じた原発事故の保障や事故対策費用や廃炉費用等の尻ぬぐいのための資金、さらには、こうした政治家への企業献金等の「原子力村」の利権構造維持のための資金に「流用」されてしまっていることに、鈍感ではなく、もっと、怒らねばなるまい。

[35] 「司法」の「溶融」を示す、典型的な証左がある。2年前の2022年6月17日の最高裁の原発事故訴訟裁判 である。これは、最高裁第2小法廷で、福島原発事故で避難した人などが起こした4件の集団訴訟で、原発事故の国の責任について最高裁が初めて統一判断を示したことで注目された。そこで、「事故は避けられなかった」として国に賠償責任はないと判決が下された。実は、その判断をした草野耕一裁判官は、東京電力を大口顧客のひとつにもつ大手ファーム西村あさひ法律事務所代表パートナーであった 。本来なら、裁判官は、独立して中立・公正な立場に立つことはもちろん、外見上も中立・公正であることを求められるのは自明であるにもかかわらず、本件裁判については、東京電力寄りの人物が、こうした原発事故の国の責任について判断する最高裁の判事を務めていた。まったく中立・公正ではなかったのである。判事と被告が「同じ穴の貉」であることは、看過しがたいことである。これは、素人目に観ても、どう考えても違和感があり、同時に強い不快感を覚えた。まさに、ここまで、日本の司法は「溶融」してしまっているのかと、愕然とした。

8.総括と提言;「S+4E」を盛り込んだ透明性のある気候政策形成プロセスの構築を

以上、多角的な観点から、今回の「第7次エネルギー基本計画(素案)」を分析し、「溶融」する日本の深刻な実態まで深掘りし、宿痾に罹患してしまっている日本のガバナンスの深刻な症例の実態について、客観的かつ重層的に、論点整理をしてきた。

最後に、以下、「第7次エネルギー基本計画(素案)」と「NDC素案」を中心に、「日本の気候政策形成プロセスにおける問題の所在」を総括し、「未来志向的な提言」も付記して、とりまとめとしたい。

まず、「日本の気候政策形成の問題」は、以下の4点に総括できる。

「日本の気候政策形成の問題」

④日本の脱炭素化が15年遅れになる

日本の気候政策の要とも言うべき現下の「第7次エネルギー基本計画」と「NDC」の2つの素案を観る限り、本来最低限の温室効果ガス削減目標水準であるべき2030年66%以上、2035年81%以上の目標達成が不可能であるだけでなく、当初政府案の2035年60%以上の目標達成すら困難である。かような政策に堕した諸悪の根源は、これまでのエネルギー基本計画で言及されていた「原子力への依存度低減」の記載を削除し、原子力の持続的活用の方向性への転換にある。

この新しい政府目標は、化石燃料存続を願う温室効果ガス大量排出企業から成る化石燃料関係企業や原子力事業継続を願う原子力関連企業等の一部の既得権益層の企業に利益に忖度したものではあっても、国民の総意を反映したものではない。日本の産業や国民の生活に明るい将来像に結実するものにはなっていない。

石炭火力を2030年までに段階的に廃止しても、再生可能エネルギー導入を3倍に増やしつつ、省エネ努力の追求とガス火力の稼働率向上によって電力供給には問題が生じないことは、多くの先行研究の結果が明らかになっている。石炭化石発電や原子力発電に固執し、その分、再生可能エネルギー発電を上限50%に制限する合理的根拠も正当性も皆無である。LNGも脱化石燃料への移行期の燃料として一定の役割は確かにあるものの、温室効果ガスを排出する化石燃料であることには変わりなく、その使用から脱却する時期を明確に決めることが必須である。いたずらに量の確保に走るのではなく、出口戦略を含めた戦略的な調達と利用が求められる。

政府案の今の再生可能エネルギー2040年4~5割目標は不十分で、既に現在欧州が実現している目標水準にすぎず、しかも、目標と言うよりも再生可能エネルギーの伸長拡大を阻む上限規定の消極的な意味合いもあり、日本の脱炭素化の周回遅れを固定化する弊害がある。

また、省エネルギーは最もコスト効率的な経済・温暖化対策であるにも関わらず、今回の方針では最終エネルギー消費削減を1割程度しか見込んでいない。エネルギー効率改善も不徹底である。産業部門では、鉄鋼業での電炉活用によるリサイクルの推進や、産業全体におけるインバータ制御モータの広範な導入の可能性がある。運輸部門では、EV・FCV 化を進めることによってエネルギー利用効率が向上していく。更に、業務・家庭部門では省エネ電化製品の更なる導入のほか、住宅・建築物の ZEH/ZEB を上回る省エネ基準の設定や断熱の向上も可能である。こう言った可能性に無作為であってはなるまい。

発展拡大余地の大きい風力発電の電源構成も4~8%しか供給しない計画となっている。そこにはまったくやる気が感じられない。いずれにしても、このまま野心が欠落した今回の目標では、日本の脱炭素化が15年遅れになってしまう。この帰結は、決して、日本の長期的な国益にとっても国民にとっても資するものはない。

②原子力と火力発電依存の正当性と実現可能性の合理的根拠がない

再生可能エネルギーの電力に占める割合を 2030 年に 53%以上に引き上げ、2035年には 77%に引き上げることは日本では十分実現可能であり、2035 年 NDC での温室効果ガス 削減を 2013 年比 66%以上にすることが可能となることは、既に先行研究で明らかになっている[36]。

よって、現下の素案で示されている発電の2割原子力発電依存と3~4割火力発電依存の目標設定の必然性はなく、温室効果ガス削減目標案を達成するための最善策であることを担保する合理的根拠がない。再生可能エネルギーに比較して、原子力発電と火力発電は、コストとリスクが高く、しかも削減効果が低い。正当性も皆無で、説得力がない。同時に実現可能性すらない[37]。

いずれこれら原子力依存部分と火力発電依存依存部分は、すべて再生可能エネルギー供給で賄えることが可能である。2030 年までにエネルギー効率改善率を 2 倍にすることと同様に、再生可能エネルギー設備容量を 3 倍にすることは十分可能な射程に入ってきている。

日本には2040年に電力の90%以上を再生可能エネルギーで供給できる十分なポテンシャルがあり、電力の安定供給と価格の安定は実現可能である。それをあえてしないで、原子力と火力発電依存に拘泥する合理的根拠は皆無である。最も CO2排出量の多い石炭火力は、2030 年までに全廃止することが必須であると同時に、それは十分可能である[38]。

③原子力と火力発電のコストが高い

原子力と火力発電のコストは高い。これは多くの先行研究で検証・証明されている。国の発電コスト検証ワーキングの推計でも、太陽光や風力等の自然エネルギーゆえに原価がゼロである再生可能エネルギーではなく、あえて高コストの脱炭素火力発電に電力供給の3~4割を依存し、原子力発電に電力供給の2割を依存すれば、結果的に電力料金が高騰することになることは確認されている[39]。結局、電力料金などエネルギーコストの高騰で日本経済の競争力を弱めるリスクも内包している。

よって、あえて発電の2割原子力依存と3~4割火力発電依存とする目標設定には、経済的合理性も皆無である。

④「ELSI(倫理的・法的・社会的課題)」の視点が取り込まれていない

「経済」偏重の議論が行われており、「ELSI(倫理的・法的・社会的課題)」 の視点が取り込まれていない。特に、ELSI 的な論点の中でも肝心な「Equity & Justice(公平・公正)」が、致命的に欠如している[40]。

一部の既得権益層の産業部門に資する政策によってもたらされる企業の期待利益と、方や、肝心の国民が享受すべき期待利益とコスト・リスクとの非対称が生じ、「Equity & Justice(公平・公正)」を毀損する懸念が大いにあり、看過できない重要な問題である[41]。

以上、諸点勘案、最後に、今後、日本がとるべき気候危機政策について、以下3つの提言をしたい。

「日本がとるべき気候危機政策についての提言」

①「Equity & Justice(公平・公正)」を加えたまっとうな「S+4E」原則への切り替えを

従来、気候危機・エネルギー・脱炭素政策の策定において依拠してきた、ELSI(倫理的・法的・社会的課題) 的 な論点が欠如し経済等に偏っていた「S+3E」原則からただちに卒業し、その代替案として、「Equity & Justice(公平・公正)」の新たな4つ目の「E」を加えた「S+4E」原則を採用することを提案したい。今後の審議会参加者には、「御用学者・委員」を排除し、年齢や性別の多様性を確保することにより、委員の属性のバランスを正常化することで偏りを減らし、気候エネルギー政策の議論において経済的側面以外の価値を多く取り込む必要があろう。この新たな原則に基づき、今後、日本における審議会は、即刻、審議会制度を改革すべきである。改革案としては、国家レベルでの気候市民会議の開催や、ドイツのエネルギー倫理委員会のような、倫理学、社会科学、宗教学の専門家による ELSI を前提とした審議会に進化させることを提言したい。

気候・エネルギー政策は、あらゆる社会経済活動と関わり、将来世代にまで影響する。そのことを考慮するならば、エネルギー基本計画の策定においては、議論の専門性を確保しつつも、業種・年齢・性別・意見の多様性に配慮し、特定の人・組織に偏らない人選を行い、より民主的な政策決定プロセスを追求していくべきであろう。その際には、審議会を中心としたプロセス自体を問い直し、各地で実践事例が増えている気候市民会議等を含む国民的議論の新たな手法の採用についても検討する必要性があろう。

②意慾的な温室効果ガス排出削減の国際公約の策定と公表を

日本は、すでに批准している国際的合意を念頭に、化石燃料からの転換、特に石炭火力は 2030 年までに廃止し、再生可能エネルギーの設備容量を 2030 年に 3 倍(風力は 10 倍、太陽光は 2.9 倍)にすることを提言したい。日本がとるべき対策は、国際合意に沿い現状の目標とのギャップを埋めて野心的なNDCを策定し期限前に提出することである。

その際、1.5℃目標との整合性の根拠を明示することが必要である。日本は、先進国として率先する責任を果たし野心を持って大幅に削減するべきである。

そして COP28合意の「世界全体で2035年60%削減、2040年69%削減(2019年比)」の世界水準よりさらに高みを目指し2035 年に、CO2の削減量を 2019 年比で 66%(日本の NDC 基準年 2013 年比で 71.8%)としGHG の削減量を 62.7%(2013 年比では 67.9%)とすることを世界に向けてコミットし、それに沿った1.5℃目標と整合するNDC提出することを提言したい。

③化石燃料・原子力脱却と再生可能エネルギー100%転換の思い切ったエネルギー政策宣言を

温室効果ガスの 85%がエネルギー起源 CO2である日本では、エネルギー計画こそが温暖化対策である。目下、来年2月提出期限を目前とした「第7次エネルギー基本計画」 策定において、化石燃料や原子力から脱却し、経済合理性にも倫理性にも裏打ちされた再生可能エネルギー100%転換へのエネルギー政策を打ち出すし、「再エネ3倍」・「エネルギー効率改善2倍」の必達に向けて、官民一体となって、有言実行で、全力で注力することを提言したい。

G7では、すでに、「2035年までに電力システムの完全又は大宗の脱炭素化」、「2030年代前半までの石炭火力の段階的廃止」に合意している。これに既に合意している日本は、当然のことながら、2035年電力脱炭素化に向け「火力からの脱却」と「再エネ導入拡大の迅速化」を有言実行すべきである。そのために、火力発電、製鉄、セメント製造、石油化学製品製造等の高排出部門のインフラの転換や事業の移行、産業構造の転換促進、最大の排出源である石炭火力の大幅削減、運輸や製鉄業等のエネルギー多消費産業における脱化石燃料化への重点的な取り組みが、必須急務である。

なぜなら、これらの気候危機対策は、日本にとってすべて可能であるからである。日本には、世界に誇れる甚大な再生可能エネルギーのポテンシャルがあり 、それを十分生かせる技術力・資金・能力があるからである。COP28においてすでに「化石燃料からの脱却」、2030年までに「再エネ3倍」・「エネルギー効率改善2倍」に合意している日本が、率先垂範して、エネルギー、電力の脱炭素化を加速することは、単に気候危機対策のためだけではなく、日本への評価や信頼を高めるだけでなく、輸入化石燃料への依存度を下げエネルギー安全保障に資する実利的意味でも国益にとって極めて重要である。また、貿易収支改善、内外の投資家やサプライチェーン等あらゆるステークホルダーから脱炭素経営が求められている日本企業の国際競争力強化の観点からも必須不可欠であることは論を待たない。

以上、ここに掲げた3つの提言は、すべて、日本における再生可能エネルギーのポテンシャル 、それを十分生かせる日本の技術力・資金・能力等を総合的に勘案して、不可能ではない。すべて可能である。要は、「できるか、できないか」ではない、「やるか、やらないか」の問題なのである。

いまや、世界は国際政治における権力の空白が露呈した多極化の「Gゼロ(G-Zero world) 」の状況下にある。あらゆる国が相互依存し不可分な関係性が出来上がっている世界において、方や、ロシアによるウクライナ戦争、イスラエルによるガザ戦争、さらには米中間の緊張感の高まりが同時進行している今日の五里霧中の混迷した状況に鑑み、いまこそ、「人類共通の敵」である気候危機に向って、相互の対立軸を止揚して、国家の相克を超越した国際間の不毛な緊張を止揚するためのプラットフォームを構築する転機でもある。

いまこそ、人類は、自分自身や社会における現実的な真実の探求と支配的な不条理なイデオロギーや価値観の対立に気づき、社会の痛みと弱き者達の悲しみに寄り添い、現下の複雑化している多元連立方程式の均衡解を自らの手で主体的に紡ぎ出すことができる最後の機会を与えられている。

これは、日本にとっては、危機であると同時に、むしろ、空前絶後のチャンスでもあるとも考えられる。

いまや、世界の政治は、あたかも気候危機という待ったなしの地球の危機がなかったかのように、帝国間の不毛な覇権争いと言う奈落に突き進もうとしている。まさに、暗黒の奈落が眼前に広がっている。しかし、しばし最も陰惨な時代に、まったく異次元のパラダイムシフトの端緒が生まれる。そのヒントを、米国でも中国でもEUでもなく日本が持っているのではと、妄想にも近い期待と予感を抱いている。

そのためにも、いま、日本がすべきことは、日本の「政治」が、その「耐えられない軽さ」から卒業して、まともな「政治」に進化変容し、「司法」と「行政」等の国家の基幹部分の本来回帰を通じて、日本の未来を堅実で明るいものにすることである。その日本の抜本的な変容は、必ずしや、そのまま、現下の混迷する世界情勢に1つの希望の光を投げかけることになると固く信じている。

まずは、その手始めとして、いま目の前に横たわっている「第7次エネルギー基本計画」と「NDC」の2つの「素案」を、経済優先への偏重を改め、「Equity & Justice(公平・公正)」を重視した「国民優先のまっとうな政策」に早急に改善させ改定することが急務である。たかが、気候政策ではないかと、この問題を過小評価してはなるまい。この問題の解決は、すなわち、日本という国家のガバナナスの在り方を、抜本的に「再定義」する作業でもある。この正常化ができずして、日本の明るい未来展望はないであろう。いまこそ、こうした日本の未来の地平線まで見通した解像度をもつことは必要であろう。

そして、それが、さらには、米国でも中国でもEUでも提示しえていない「新たな解」を「日本モデル」として提示できる空前絶後の好機にもつながっているのである。

日本の「政治」が、その「耐えられない軽さ」から卒業することは、同時に、世界の「政治」が、その「耐えられない軽さ」から卒業することにも地続きでつながっている。それが、日本の未来を決定づける。そしてさらには、現下の混迷する世界に「未来志向的な解」を提示するための、肝心要の「1丁目1番地」の試金石となるからである。

(end of documents)

[36] WWF(2024)「2035 年 60%以上(2019 年比)の温室効果ガス削減を可能とする「2035 年エネルギーミックスと NDC」提案」

[37] 原子力発電で電力の2割を供給するためには、認可を受けた柏崎刈羽などの3基、未だ審査中の浜岡、泊など7基の原子炉が再稼働しても不十分で、2040年までに4基が運転期間60年を超えること、建設に20年を要する原子炉の新設は間に合わないことを含め、原子力発電による2割の電力供給の実現は極めて困難である。火力発電のCO2排出をゼロにするためには、政府が「高効率」と称するものも含め石炭火力の完全なフェーズアウトが必要だが、火力発電脱炭素化に必要とする水素・アンモニア専焼、CCS付火力発電は実用化されておらず、実現可能性が不明である。その結果、日本の脱炭素化を損なう可能性が高い。

[38] WWF シナリオ 2021 では、全国 842 地点の AMEDAS2000 標準気象データを用いて 1 時間ごとの太陽光と風力の発電量のダイナミックシミュレーションを通年で行っており、導き出された結果として、現状の石炭火力を日本の 10 電力地域全域で 2030 年までに廃止しても、電力供給に問題がないことが分かっている。石炭火力全廃の穴埋めとしては、現状稼働率が 35~50%以下である既設のガス火力の稼働率を60~70%程度に上げることで賄える。新たにガス火力を新設する必要はない。そのガス火力も段階的に廃止し、2050 年には電力のみならずすべて自然エネルギー供給が可能となると結論づけている。(出所)WWF(2024)「2035 年 60%以上(2019 年比)の温室効果ガス削減を可能とする「2035 年エネルギーミックスと NDC」提案」

[39] 脱炭素火力の1kWh発電コストは、水素専焼が29.9円、アンモニア専焼が23.1円、CCS付石炭火力も27.6円となっている。

[40] 先行研究では、脱炭素化推進戦略における ELSIの欠落について客観的・俯瞰的な優れた研究がある。ただし、以下のような留保が付記されている。「建設的な批判としては、審議会の事務局を担う省庁などにも有用性を理解してもらうためには、もっと具体的な事例による説明(例えば原発についての、あるいはメガソーラーについての、具体的なこの公平性の論点が注目されれば、このようなよい政策が導けるはず、など)が必要ではないかという指摘を得た。この点はたいへんもっともであるが、本研究は現時点ではあえて、具体的な事例を強調していないという戦略的な側面がある。なぜなら、エネルギー政策は既に政治性の高いテーマであるため、例えば原発に批判的な事例を示せば、原発に批判的な人々はこの枠組を評価するが、原発を推進したい人々は評価しないだろう。つまり、「S+4E」の提案が特定のエネルギー技術の批判に直結すると受け取られると、この枠組の活用が広がっていかない懸念がある。ただし、それであれば「大規模電源についての公平性の論点」といったように抽象度を上げればよいのではないかという指摘も受けたため、この点は引き続き考えていきたい。別の建設的な批判としては、既存の議論でカバーされにくい論点をまとめたものは「公平性(Equity)」と表現するのではなく、むしろ「公正(Fairness)」が適切ではないかという指摘があった。この点については、プロジェクト内部でも議論し、専門家との意見交換でも複数の方から助言を頂いた。その結果、専門分野によっても Equity の意味は異なるので、般向けのメッセージとしては Equity でよいのではないか、という意見が大勢を占めたが、一部にはやはり Fairness を押す声もあった。また、関連して、Equity を他の 3E と並べると埋没してしまうので、むしろ S+3E 全体に対置する形で Fairness(あるいは Justice)を大きく掲げてもよいのではないかという助言も頂いた。これについては、発信する場面に応じて使い分ける可能性も含めて、引き続き検討したい。」江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)

[41] 先行研究では、近年提唱されているエネルギー正義論の 3 つの原理である distributional justice、procedural justice、recognitional justice のそれぞれの観点から、過去の複数の時点における日本のエネルギー政策に対して既存文献により行われている批判的検討を整理している。この中で、エネルギー正義の原理に照らすと、日本のエネルギー政策においては不正義が常態化しており、2011 年の福島第一原発事故を機会に大きく転換する契機があったにもかかわらず、同じ構造が維持されてきている点について指摘をしている。江守正多(2024)「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略における ELSI の確立(Establishing ELSI for strategies of developing and promoting decarbonization technologies in Japan)」(科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム)