眼前に立ちはだかる気候危機の喫緊の課題を前に、現下の民主主義システムが内包している政治の機能不全と政治の正当性の空洞化に深刻な不安を感じている。

いまや、気候変動対策に既存の民主主義システムがうまく対応出来ていないことは、内外の気候科学者等の専門家諸氏の共通認識であり、共通の悩みの種でもある。

以下、この民主主義システムの機能不全問題の本質を分析し、その問題解決のために誕生した民主主義のイノベーションとも呼ぶべき画期的な処方箋である「気候市民会議」について、論点整理を試みた。

1.民主主義システムの機能不全

現下の民主主義システムは、「代議制民主主義」である。投票して多数決で決める「集計民主主義」に拠っている。近年の民主主義研究では、この「集計民主主義」の弊害や問題点が指摘されいる。英国の政治学者のGraham Smithは、既存の民主主義システムの機能不全の理由として、以下の4点を挙げている[1]。

<民主主義システムの機能不全の理由>

●短期的利益追求型政治システムの限界

●科学的・技術的専門知と政策決定との断絶

●高炭素業界等の得権益層によるロビー活動の弊害

●市民と政治家との意識・関心ギャップ

「集計民主主義」という現下の民主主義システム「代議制民主主義」には「短期的利益追求型」になりがちな欠陥がある。選挙で選ばれる議員は、有権者の希望に沿うべく、どうしても選挙区など特定地域の問題に関心が向かいがちである。また再選を目指す以上、任期中に実現可能な課題を、長期的取り組みが必要な課題やグローバルな課題より優先させてしまう傾向がある。

よって、気候危機問題等の全球的かつ長期的な課題は、候補者自身は、それが喫緊の課題であることは頭では理解していても、なかなか、現下の民主主義システムで、政策課題の最上位に掲げられにくい。同時に、有権者の方も、投票行動の最優先の判断基準として気候危機に注目することは稀である。

「多数決の限界」の問題もある。市民1人1人趣向も価値観も違う。そもそも、序列付は不可能である。多数決では決められないものである。これを「投票サイクル」問題と呼ぶ。

また、人々の「意思の質」の問題もある。市民は気まぐれで移ろいやすい。知識不足のまま皮相的な感覚や偏見で判断することも多い。投票は匿名で行われ、いかなる理由で投票したかは問われない。有権者は、名前の書きやすさや見た目の印象という程度の理由で深く考えないで投票する可能性もある。そして、政治家は、こうした気まぐれな市民の意思表示の集計にすぎない世論調査の結果に一喜一憂する。

「政治家の質」の問題もある。国民全体の利益より優先して、多額の政治献金で支援してくれる既得権益層の企業利益に有利な政策を策定・推進するリスクは常にある。同時に「有権者の質」の問題もある。依然として多くの人々が、政治家に「自分のために」「地元のために」何かをしてほしいと要求している。そこで政治家は、地元のために働かねばと思う。だが、その結果「金権政治」や「利益誘導」が生まれる。政治資金・裏金問題の元凶は、こうした「有権者の質」の問題に起因しているとも言える。我々にとっては、耳の痛い話ではあるが、国民のエゴが、現下の政治資金・裏金問題を起こしたとも言える。

気候危機問題と政治との位相の問題の本質は、科学者にも予測がつかない要素を含む問題を公共的に解決しなくてはならないことにある。つまり、「科学的合理性」に加えて、公共の合意、公共の意思決定の根拠となる「社会的合理性」を、公共のメタ合意として作っていく必要がある点にある。気候危機政策を立法化して実際に推進するためには、社会的合理性が担保されることが必要である。そのためには、意思決定主体の多様性の保証、情報の開示および選択肢の多様性の保証、意思決定プロセスおよび合意形成プロセスの透明性・公開性の保証と手続きの明確化が必要となる。その際、意思決定の主体となる国民の気候危機自体のリスクや政策実施に派生するリスク・コストの受け取り方、リスク認知、理解、といった科学コミュニケーションあるいは科学の公共理解、およびそれに基づく価値判断、といった課題は避けて通れない。気候危機問題の解決に向けた具体的な政策論やリスク管理問題においては、社会的合理性担保に必要なリスク認知、コミュニケーション、価値判断を視野に入れ、各テーマからの科学的知見を総合化し、全球規模での気候変動リスク対策について社会的合理性の視点からの検証が重要となる。こうした観点から、すでに、気候変動リスク認知の形成因を、政治の立場や、個人の特性から分析する幾つかの先行研究がある。こうした研究の中には、「リベラルと保守の相克」の観点や、「個人の有する道徳的価値観との関係性」等の多岐に及ぶテーマについて調査研究が多々ある。

人間が気候危機問題を道徳的に判断する上での心理学的な疎外要因については、今から12年前の2012年にEzra M. MarkowitzとAzim F. ShariffがNature Climate Changeに発表した研究もある[2]。この研究によると、人間が気候危機問題を道徳的に判断する上での心理学的な疎外要因は以下6点ある。

【人間が気候危機問題を道徳的に判断する上での心理学的な疎外要因】

低解像度要因[3]

気候危機問題は、直観的には認識しにくい。なぜなら、原因が見えないからである。石炭や石油等の化石燃料の燃焼によって温室効果ガス(greenhouse gases;以下GHGと略称)が排出され、気候変動が生じる「温室効果(greenhouse gas effect)」の仕組みを座学で学び、理屈では頭で理解しているつもりであっても、その具体的なつながりを誰もこの目で見ることが出来ず、また、直接的な自分自身の身体への健康影響ももたらさない特性がある。しかも、人間活動の直接的な影響の有無に関係なく、一般に気候自体は常に変動している。そのため、人間活動と気候危機問題との間の因果関係が明確ではない複雑さと曖昧さがある。この点で、汚染物質が原因で生じる四日市公害問題等の大気汚染や水俣病問題等の水質汚染などの環境問題とは性質を異にする。特に、もともと環境問題に無関心であったり、知識習得自体に消極的な人々や、論理的に思索する習慣がない低解像度の人々にとっては、脳を使って主体的に問題の本質を抽象的な思考能力を駆使して論理的に理解しなくてはならないので、能動的に考えたり、問題意識を継続することに疲労感も伴い、多忙な日々の生活の中で、そもそもやっかいで億劫でもあるで、気候危機問題に向き合うこと自体が面倒になり、「自分にとっては不要不急の問題」として、自然と忌避するようになる[4]。

人間は、自分自身に直接危害を与える明らかに意図的な悪意には反応するが、気候変動の元凶たるGHGを排出する多くの加害者は、概して無自覚で意図的ではないため、その行動はなかなか責めにくい。先日のトランプ前大統領銃撃暗殺未遂事件のような明らかな凶悪犯罪に対しては、加害者が明確であることもあって、毅然と批判し、罪を追及する人々も、ともするとその責任の所在があいまいで、自分自身も加害者かもしれない可能性が十分推察される気候危機問題の責任追及に対しは、なにかと及び腰になる。しかも、駐車違反のように、直接自分自身に対して罰金等の社会的制裁や経済的損失が及ばない気候危機問題については、ついつい二の次になってしまう傾向がある。

●罪悪感バイアス要因

普段無自覚であったにも関わらず、いったん自分たちの日常の活動から排出されているGHGが気候変動の元凶であると指摘されたり理解するようになると、生真面目な人に限って、自責の念にかられ、防衛的に、極力こうした話題を避けるようになったり問題から意識を逸らすようになる。こうした「罪悪感バイアス(guilt bias)」は、大同小異、誰しもがもっており、人によっては、煩わしさや、反発や反感を覚える人もいる。

●不確実性要因

気候危機問題には、不確実性要因が常に伴う。気候危機自体がもたらすリスク自体や、その原因たる人間の経済活動と結果としてもたらされる温暖化等の諸問題の間のトランスミッションメカニズムや、気候危機問題に対する対応策やその技術の有効性については、あいまいで、先行き不透明な部分が多くあり、常に不確実性が伴う。しかも、全球的に人類が協働して取り組む問題であるがゆえに、諸外国の政策の多様性にばらつきもあり、一部の国が無作為のまま便益だけを享受する「タダ乗りリスク(free riding risk)」等の問題もあるため公平性が担保できず、協働歩調を取ることは容易でなく、かつ全球的問題ゆえに射程範囲が広大で、常に漠とした判然としない部分が伴う。

そのため、ともすると、人々は、自分に都合よく解釈する傾向がある。そして、「自分が責められている」という「自責の念」を抱く事による自分自身の精神的負荷を極力軽減するように、無意識のうちに、「楽観バイアス(optimism bias)」[6]によって、気候危機リスクやコストを過小評価し、自ら被るストレスを軽減させ、同時に、気候危機への対応策や技術を過大評価し、なんとかなるだろうと、根拠なく解決可能性に過剰期待することが多く、また、「誰かがやってくれるだろう」と、他力本願的な意識に流れやすく、結果的に、根拠なく、楽観的に、事象を解釈する傾向がある[7]。

●低道徳感度要因[8]

「リベラルは、気候危機問題を重視し、保守は、軽視する」とよく言われている。気候変動リスクに関する情報を理解する上で、価値観や世界観、政治的な党派心などがフィルターとして作用している。また、個人的文化的価値観は、気候変動リスクについての考え方と同様に、気候危機への適応策についての考え方にも大きく影響する。概して「リベラル」と「保守」の人々では心理的な道徳基準への感度が異なり「リベラル」の人々は、「公正」や「ケア」を重視するのに対して「保守」の人々は、「権威」「忠誠」「神聖」を重視する傾向がある。

特に、米国では、民主党のように、往々にして「リベラル」の人々は、利他的で自己超越的な価値観を重視する人が多く、気候変動を自分の価値観を脅かすリスクとして認知し、緩和策を支持する傾向があり、気候変動によって生じ得る社会的な不公正を懸念して行動しなくてはならないと考える人の方が優勢であり、気候危機問題を真摯にとらえ、迅速な対策が急務であると考える傾向が強いのに対して、一方、共和党のように、「保守」の人々は、社会的にも対処する仕組みが整えられておらず、また、個人の利益や多くの社会勢力が現状維持を望んでいることからも、喫緊に対処しなくてはならないと考えにくいと考え、気候危機問題を軽視したり、その対策を敵視する傾向が強い[9]。

●NIMBY要因[10]

気候危機問題のリスクが顕在化するのは、長い時間を経過した将来の問題であることも多く、また、気候危機の被害を直接被る地域には、相対的に先進諸国よりも自国から遠く離れた途上国が多く、特に解像度の低い人々にとっては、「気候変動問題は、まだ先の将来のことで、しかも、遠いところで起る問題である」と認識される傾向があり、とかく空間的にも時間的にも「他人事」になりやすく、「自分事」になりにくい。換言するなら、時間的にも空間的にも、自分に直接危害が及ばない限りどうでもよいという「NIMBY(Not In My Backyard;我が家の裏庭には置かないで」の感覚になりやすい。特に、人間には自己が所属する「内集団」と、自己が所属していない「外集団」を線引きして区別し、「内集団」を贔屓し優遇する「内集団バイアス(in-group favoritism, in-group bias)」があるため、現在ではなく将来の、しかも、遠いところの誰かの存在を「外集団」と見做す傾向が高く、そこで起こってる気候危機問題のリスクに対して共感が働かない。特に、こうした傾向は、保守的な価値観の人々に多い。

こうした一般市民の気候変動リスクに対する認知度の研究としては、比較的大規模な定量的調査が先進国を中心に数々報告されている[11]が、概ね、多くの先行研究の結論としては、一般市民は、目先の自己の損得に関わる事象に比べ、気候変動リスクを、自分自身に関わる喫緊の課題とは感じていない傾向があることが報告されている。

気候変動によるリスクは、大半の被験者にとって、遠い将来に、自分から遠い地域に、あるいは他の動植物に影響を及ぼす脅威と感じられており、残念ながら、多くの人々にとって、気候危機問題は、「他人事」であって「自分事」ではないのである。

それでは、はたして、現下の気候変動対策に有効に機能していない民主主義システムの機能不全問題をどのように解決していったらいいのであろうか。

[1] Rebecca Willis ,Graham Smith et al.(2022)“Deliberative democracy and the climate crisis”(Lancaster Environment Centre) (ABSTRACT)No democratic state has yet implemented a climate plan strong enough to meet the goals of the Paris Agreement. This has led some to argue that democracy cannot cope with a challenge of this magnitude. In this article, we take stock of the claim that a more deliberative democratic system can strengthen our ability to respond effectively to the climate crisis. The most visible development in this direction is the recent citizens’ assemblies on climate change in Ireland, France, and the UK. We begin our analysis of the promise of deliberative democracy with a recognition of the difficulties that democracies face in tackling climate change, including short-termism; the ways in which scientific and expert evidence are used; the influence of powerful political interests; and the relationship between people and the politicians that represent them. We then introduce the theoretical tradition of deliberative democracy and examine how it might ameliorate the challenges democracies face in responding to the climate crisis. We evaluate the contribution of deliberative mini-publics, such as citizens’ assemblies and juries, and look beyond these formal processes to examine how deliberation can be embedded in political and social systems around the world. We conclude that deliberation-based reforms to democratic systems, including but not limited to deliberative mini-publics, are a necessary and potentially transformative ingredient in climate action.

[2] Ezra M. Markowitz. Azim F. Shariff(2012)” Climate Change and Moral Judgment”(Nature Climate Change) Converging evidence from the behavioural and brain sciences suggests that the human moral judgement system is not well equipped to identify climate change — a complex, large-scale and unintentionally caused phenomenon — as an important moral imperative. As climate change fails to generate strong moral intuitions, it does not motivate an urgent need for action in the way that other moral imperatives do. We review six reasons why climate change poses significant challenges to our moral judgement system and describe six strategies that communicators might use to confront these challenges. Enhancing moral intuitions about climate change may motivate greater support for ameliorative actions and policies.

[3] 英国で 2002 年に英国民を対象として実施された調査では、気候変動リスクを含む5つのリスク事象(他は、放射性廃棄物、遺伝子診断、携帯電話の電磁波、遺伝子組み換え食品)について、他の個人的・社会的な事柄と併せて計 25 項目の重要度を尋ねて比較したところ、放射性廃棄物については比較的重要度が高く位置づけられたものの(12 位)、気候変動(20 位)を含む他のリスク事象は、個人的・社会的事柄と比較して、重要度が低いと評価された(Poortringa & Pidgeon 2003)。また、米国で実施されている調査からも、国として取り組むべき政策として、地球温暖化は優先度の高い課題であると回答した被験者は 4 割に足らず、経済、医療、財政赤字、社会保障、教育の方が、地球温暖化よりも優先度が高く評価されている(Leiserowitz et al. 2013)。

[4] 一国の温室効果ガスの排出でさえ、すぐに気候に影響するわけではなく、長期間の蓄積により、大気や気象や、転じて、地形、生態系、社会システムに非常に多岐にわたる影響を及ぼす。さらに、気候変動のパターンには、システマティックな要素と偶発的な要素が作用しており、気候システムの変動性や長期的な傾向の振り幅が大きい。個人では、これらの影響を継続して観測することはできず、まして温室効果ガスの排出と関連づけて理解することも難しい(Moser 2010)。これまでの心理学研究の知見からは、個人的な経験から学ぶ場合と、数字やグラフなどにより統計的に示されて学ぶ場合では、理解の仕方が異なり、個人的な経験から学ぶ方が、個人の関心と信頼を得られることが指摘されている。気候変動リスクは、シミュレーションによって評価されるリスクであり、まさに個人的な経験から学ぶことが難しい事象であるといえる(Weber 2010)。

[5] 定量的調査に続く定性的調査の結果では、携帯電話、遺伝子検査、遺伝子組み換え食品については、消費者として個人に選択権があり、個人にリスク管理の責任がある、政府の責任はわかりやすい情報を提供することと考えられている。それに対し、気候変動、携帯電話の電波塔、放射性廃棄物、遺伝子組み換え作物のリスクについては、個人の行為はほとんど効力がなく、政府が責任を持つべきと考えていることが報告されている(Bickerstaff et al. 2008)。

[6] Sharot, T. (2011). The optimism bias. Current Biology, 21, 941– 945.

[7] 提示された証拠の多義性が、積極的に対処することを先延ばしにする言い訳になっているという指摘もある(Renn 2011)。

[8] 社会的にも対処する仕組みが整えられておらず、また、個人の利益や多くの社会勢力が現状維持を望んでいることからも、喫緊に対処しなくてはならないと考えにくいという指摘もある(Moser 2010)。2014 年に実施された米国民を対象とした調査では、人類が気候変動のもたらす課題に対処する意思や能力をもっていると答えた被験者は7%に過ぎなかった(Leiserowitz et al. 2014)。気候変動リスク認知の形成因を個人の特性から分析する研究としては、個人の有する道徳的価値観との関係性についての調査研究が蓄積されてきている。社会心理学分野では、Schwartz (1992)の価値概説などを参照した、さまざまな価値分類が提起され、個人の価値観と気候変動リスク認知や、緩和策への支持との関係などが分析されている。Schwartz(1992)は、56 の普遍的な価値を同定し、10 の価値類型にまとめ、二対の対抗関係にある4つのクラスターに分類した。「変化への開放性(Openness to Change)」対「保守(Conservative)」、「自己超越(Self-transcendence)」対「自己向上(Self-enhancement)」である。これらの価値観と気候変動リスク認知の関係を分析した研究からは、利他的で自己超越的な価値観を重視する人ほど、気候変動を自分の価値観を脅かすリスクとして認知し、緩和策を支持する傾向があることが報告されている(e.g. Dietz et al. 2007)。利他的、自己超越的な価値観を持つ人の中には、環境への影響を懸念して気候変動に対処するために行動しなくてはならないと考える人もいるが、気候変動によって生じ得る社会的な不公正を懸念して行動しなくてはならないと考える人の方が優勢であるという報告がある(Howell2013)。また、伝統的な価値観については、気候変動の影響について懐疑的に考えることと相関するという報告が出ている(Thompson & Barton 1994)。これまで、米国の調査研究からは、政治的な志向(保守か、リベラルか)によって、気候変動リスク認知に二極化が生じていることが報告されている(e.g. McCright & Dunlup 2011)。伝統的な価値観と、気候変動リスク認知との関係性は、政治的な保守主義と懐疑主義との関係性についての説明の一端を担っている(Corner & Pidgeon 2014)。また、自分と近い価値観を持つ人と自分の考えを近づけようとすることや、熟議に参加することにより、他者の視点に触れ、より利他的な価値観を持つようになることも指摘されている(Ditez 2013)。さらに、イェール大学を拠点として、文化人類学の文化理論(cultural theory)と計量心理学研究(psychometric)とを融合した、リスクの文化認識(cultural cognition)についての研究が進められており、個人レベルで生じるさまざまなリスク認知に関わる心理学的なメカニズムが、文化的な価値観(階層主義-平等主義、個人主義-共同体主義の二つの軸によってスコアリングする)によってどのように影響を受けるかについての検証が重ねられている。リスクの文化認識の研究からは、一般市民が気候変動リスクについて無力感を感じるのは、しばしば理解不足に因るものと論じられるが、科学リテラシーや数学能力など専門的な論拠の習熟度と気候変動リスク認知との関係を、米国民を対象として検証したところ、科学リテラシーや数学能力が上昇するほど、気候変動リスクへの懸念は減少し、さらに、科学リテラシーの高い人ほど、文化的な価値観による二極化が生じていること、文化認識と政治的な志向は緩やかではあるが相関するが、文化認識が気候変動リスク認知に及ぼす影響は、政治的な志向だけでは説明することができないことが報告されている(Kahan et al.2012)。これらの研究から、価値観や世界観、政治的な党派心などが気候変動リスクに関する情報を理解する上で、フィルターとして作用していることが示唆される。Stern et al.(1995)は、気候変動のように新たに生じた問題に接すると、個人は、この問題は自分が最も重要と思う問題とどのように関係するかを自問し、気候変動リスクについての考え方や感情は、この最初に自問した結果にもとづいて形成され、気候変動対策への関与や政策の支持に影響すると論じている。また、個人的、文化的な価値観は、気候変動リスクについての考え方と同様に、気候変動への適応策についての考え方にも大きく影響することが報告されている(Adger et al. 2011, 2013; O’brien & Wolf 2010; Wolf et al. 2013;Corner & Pidgeon 2014)。

[9] 米国共和党の気候変動リスクに対して懐疑的で消極的なスタンスの象徴的存在が、今年2024年11月の大統領選候補のドナルド・トランプ前米大統領である。すでにトランプ氏は、2016年の大統領選挙の選挙運動中から、地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」から脱退することを公約に掲げ、実際に大統領に就任すると直ちに実行に移した。現職大統領時代の2018年11月26日、米政府がまとめた気候変動が米経済と米国民の健康に深刻な損害を与えると警告した気候変動報告書について「信じない」と発言している。また、「気候変動問題は中国が米国の競争力をそぐためにつくりあげたもので、でっちあげ」「環境保護庁の規制は厳しすぎる。エネルギー企業を復活させ、競争できるようにする」などとも述べている。さらに、今年になってからも、トランプ氏は「化石燃料を掘って掘りまくってエネルギーコストを下げる」「ドリル、ベイビー、ドリル(掘って、掘って、掘りまくれ)!」等と発言を繰り返し、雇用を生み出すためだなどとして、アメリカの石油・天然ガス産業を後押しすると主張している。2期目に向けた公約サイト「AGENDA47」に掲げるエネルギー政策でも、ことごとくバイデン政権の積極的な気候危機政策に対して真っ向から反対している。

[10] 気候変動を含む環境問題は、知識が行動につながりにくいことが知られている。共有資源(common-pool resources)の管理についての問題提起(e.g. Ostrom 1990)にもあるように、個人の行動は、個人の考えや意図だけでなく、社会的なインセンティブやフィードバックによって導かれるため、個人の貢献が、自分から見ても他人から見てもごくわずかだと感じられる場合、あるいは個人の犠牲が他人の過剰消費によって相殺される場合、意図に反した行動に導かれる。気候の安定は、典型的な公共の利益であり、誰もがこの利益から排除されることもないが、個人で貢献できる範囲はごく限られている。他の人が対策行動を採らないのであれば、自分が実行しても効果は小さく、また実行しない事による罪悪感も小さいことが、積極的にリスク対策に関与しようという行動を阻害する(Renn 2011)。また、気候変動リスクの対策に認識面、感情面、行動面で関与することにつながらない理由について、Lorenzoni et al.(2007)は、様々な個人的な障壁(e.g. 情報源に対する不信、他者への責任転嫁、技術への期待、生活を変える事への抵抗など)や、社会的障壁(e.g. 政府機関、国際機関、産業界の行動の欠如など)があることを指摘している。さらには、一般市民が気候変動リスク管理については他人に委ねたいと考える要因について、一般市民が気候変動リスクについて知る、主たる情報源である大手メディアによる影響を挙げている報告がある。大手メディアは、一般市民が気候変動リスク対策の政策決定に自ら影響を及ぼすことが難しいと感じるような言説や表象を報道する傾向があり、市民が政策決定に能動的に関与するアイデンティティを築くことを阻害しているという指摘である(Carvalho 2010)。

[11] Wolf& Moser(2011)Leiserowitz et al.(2014)。

2.熟議民主主義(Deliberative democracy)

民主主義システムの機能不全に対する問題解決の手法については、多くの先行研究がある。そして、すでに、民主主義のイノベーションとも呼ぶべき画期的な処方箋が幾つも提案されている。

この民主主義のイノベーションの中の1つが、「熟議民主主義(Deliberative democracy)」である。「熟慮民主主義」、「審議的民主主義」、「協議的民主主義」、「熟議の民主政」などとも呼ばれる。

ここで言う「熟議」とは、「熟慮し議論する」ということである。正確で適切な情報が提供され、視点の多様さが確保されている中で、意思決定までの評価の枠組みが共有され、多様な選択肢を吟味し、全体で決定を行うための共通の根拠を見出す議論のことを意味する。自分の意見をできるだけ明確に述べるとともに他者の異なる意見にも真摯に耳を傾ける。相手の意見に納得し自分の誤りに気づいたら、謙虚に自分の意見を修正する。「ごり押し」や「固執」や「論破」はご法度である。そもそも、「熟議民主主義」は、実に常識的でまっとうな流儀なのである。そこに集計民主主義の問題点を乗り越える可能性が秘められている。

古くはアリストテレスが、市民が公共の場において法を議論することの重要性を論じた[12]。現代では、熟議民主主義の概念を再興した、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマス(Jürgen Habermas)[13]はじめ、熟議民主主義の論者としてペンシルベニア大学元学長のエイミー・ガットマン(Amy Gutmann)[14]、コロンビア大学教授(政治学・哲学)でコレージュ・ド・フランス終身教授であるヤン・エルスター(Jon Elster)、哲学者のジョシュア・コーエン(Joshua Cohen)、スタンフォード大学熟議民主主義センター(Center for Deliberative Democracy)所長のジェイムズ・フィシュキン(James S. Fishkin)[15]等の錚々たる提唱者がいる。

現代社会には、唯一の「正解」を見出しにくい社会問題が多数存在している。政治が素朴な「世論」に左右されないためには、「利益誘導」の場にならないためには、どうしたらいいのか。そのためには、世論そのものの質を高め、「よく練られた世論」によって政治家をコントロールすることが必要である。

現下の民主主義システムには多々問題があると言われて久しい。世論が一定の立場にいちじるしくかたよる分極化傾向があり、権力と影響力を持った既成のエリートや声の大きい政治家による政治否定・批難を通じて、急進的な変革を主張するポピュリズムが生じている。また、この世界がよくない勢力によって操られているというペシミズムすらも世界的に蔓延しつつある。それにより、民主主義が動揺し不安定化する時代となりつつある。先行研究によると、このような状態が生じている原因としては、①経済的要因、②文化的要因、③政治的要因、④技術的要因、⑤環境的要因が複雑に影響しあっているためだとの指摘もある[16]。

そして、こうした現下の民主主義システムが抱える病巣に対してどのように対応しながら、今後の世界をより良い方向に考えていくかが、喫緊に課題として、問われている。選挙で選ばれた政治家と行政官だけでは、問題の諸相を捉えきれないほど社会が複雑化している。そのため、より多くの人が参加することで、集合的に情報が豊かになり、物事の捉え方が多角化され、認知的多様性が担保される仕組みが必要となる。「熟議民主主義」は、こうした問題に対する処方箋として、「多数による横暴」に陥りかねない民主主義に対する代替的な手法として誕生してきた経緯がある。これが、「熟議民主主義」という民主主義のイノベーションとも呼ぶべき画期的な処方箋が誕生した背景である。これにより、よりよい解決策が得られる可能性が高まる。このことは実証研究によって裏付けがなされており、人間は社会的な―とりわけまったく異なる視点を持つ人々との―交流をもつと、効果的で論理だった思考をえられることが明かになっている。

この「熟議民主主義」のための仕組みについては、すでに、以前から、世界中で様々な試行錯誤が行われてきた経緯がある。デンマークでは、専門家と一般市民が科学技術政策について熟議する「コンセンサス会議」が実施され、米、英、豪州等では、無作為抽出の市民が特定のテーマを熟議し、意見の変化度合いを測定する「熟議世論調査」が試行され、ブラジル・ポルトアレグレ市では、市民参加で予算案を作成する「参加型予算」などが実施されてきた。

また日本でも、近年、東京の三鷹市や日野市などで、自治体と青年会議所の共催による市民討議会が開催されてきた経緯がある。

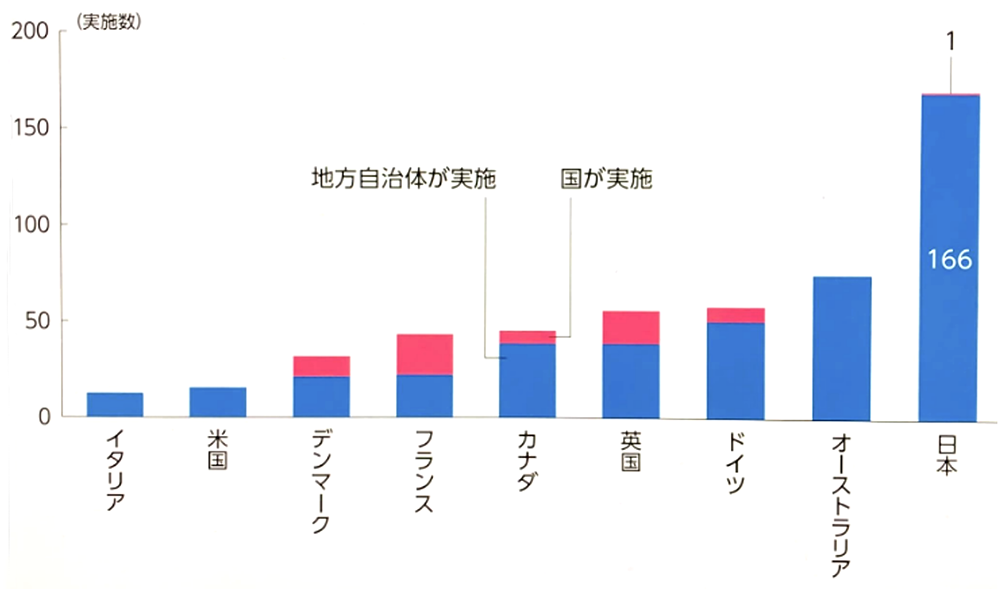

熟議型会議のプロセスは、OECD加盟国が主で、既に282回実施されている。それ以外の国での事例は7回と少ない。世界的な熟議プロセスはOECD加盟国で関心が高まっており、1996年から2000年にかけて第一波とも言える関心の高まりが観測されている。そして、2011年以降に着実に実施される回数は増加しており、2011年から2019年に177回ほど開催されている。このような熟議プロセスは、過半数(52%)が地方自治体レベルで行われており、30%が州や地域圏、15%が国・政府レベルで開催されている[17]。また、3%ほどは世界市民会議のように国際的なレベルで開催されている。

下図【図1】は、「熟議型市民会議(無作為選出方式)」の実施数の各国比較である。なお、この数字には「気候市民会議」も含まれている。

(出所)OECD(2023)” Deliberative Democracy Database”

結構日本の熟議型市民会議実施数が多いことが分かる。ちなみに日本の場合、太宗は「気候市民会議」以外の市民会議であり、「気候市民会議」自体の実施数は、最近の鎌倉における会議を含めても20件に留まる。

それでは、この「熟議民主主義」の実態は、どうなのか。具体的にどのように実現しているのか。

「熟議民主主義」の成功の鍵は、「ミニ・パブリックス(mini-publics)」の制度設計であると言われている。「ミニ・パブリックス」は、平等で異なる価値観をもつ個人が参加し、話し合いを重ねることで合意を形成していく民主主義のイノベーションであるとも言われている。この「ミニ・パブリックス」の試みは、社会における問題が複雑化する中で解決のために必要とされる社会とのコミュニケーションにおいて注目されている。「ミニ・パブリックス」では、まず「くじ引き(sortition)」で熟議参加者が無作為に選ばれる。このくじ引きは古代ギリシアから実施されてきた手法で、参加者の代表制や多様性、包摂性などを担保する手法として重要な意味がある。とりわけ、熟議の対象となるテーマに対してつよい利害関係や知見を有するひと以外が参加できることは、議論全体のかたよりを解消することにつながると評価されている。抽選代表による熟議をおこなうことで、政策に関する支持がよりひろい人びとの間で確立される。それだけでなく、それを通して、参加していない一般市民の公的な能力(civic capacity)と政治的有効性感覚(political efficacy)が高まる。さらに、一般のひとが参加することにより、意思決定の場に現場の知識(local knowledge)や生の経験(lived experience)がくわえられる可能性があることとの評価もある。熟議参加者は、専門家が参加者に知識を提供した後、参加者が小さなグループに分かれて熟議を行い、最後に参加者全体としての熟議を行う。参加者の数は比較的少数とされ、専門家は熟議に参加せず、情報提供のみ行う。政策決定をはじめとする意思決定のほか、政策提言など意見形成にも用いられる。ただし、人々が単に集まって話し合えば、うまくいくとは限らない。そこで、「ミニ・パブリックス」は、特定の「大きな声」が議論の場を支配しないように、参加者が熟議する問題について十分な知識を持つことができるように、設計される必要がある。さらに、熟議に伴う心理的負担感の緩和も、重要な問題である。どうすれば、常に「忙しい」と感じている我々が、熟議のために時間を割くことができるのか。最終的には、就労のありかたの再考が必要となるだろう。

ちなみに、先行研究によると、熟議民主主義のモデルは、世界中の実践例をまとめていくと大きくわけて12の形式があり、大きく4つに分類できる[18]。その分類は、①提言形成モデル[19]、②意見の把握モデル[20]、③法案の評価モデル[21]、④熟議機関モデル[22]の4種類である。

[12] アリストテレスは、「政治」の目的が、人間の幸福である「人間的な善(τἀνθρώπινονἀγαθόν)」すなわち「善く生きること(τὸ…εὖ ζῆν)」を実現することにあると考え、「善く生きること全体のために、どのようなことが善いのかを熟慮すること」が肝要であると考えた。そして、「政治」は、討議に基礎づけられる民主主義的(リベラル・デモクラシー的)あるいは市民的共和主義的な活動と理解していた。

[13] ハーバーマスは、『公共圏の構造転換』(1962年)において、公共圏は、言論や出版の自由を得て自由に討論することにより政治的に参加することができた18世紀の市民社会においては、専制政治を行う国家の権力による「封建化」に対抗して家族や職場等の私生活の領域を解放する仲裁役として理想的に機能したが、19世紀後半に現れた大手企業やメディアが国家を支配する高度資本化による大量消費社会においては、公共圏が「再封建化」されるという構造転換があったと主張した。ハーバーマスは、『コミュニケーション的行為の理論』(1981年)で、20世紀において再封建化が進み衰退した公共圏の理想的な姿を取り戻すためには、人と人が相互の了解を追求・達成するコミュニケーション行為によって人を理解し、普遍的な社会批判の根拠を成し、より民主的な社会伝達や交流を可能にすると主張した。Jürgen Habermas(1981)”Theorie des kommunikativen Handelns”(Frankfurt am Main 1981)

[14] Amy Gutmann & Dennis Thompson(2004) “What Deliberative Democracy Means,Why Deliberative Democracy? “

[15] 民主主義論、とくに熟議民主主義が専門で、討論型世論調査(Deliberative Opinion Poll)の設計で知られる。James S. Fishkin(2009)”When the people speak: deliberative democracy and public consultation”(Oxford University Press, 2009)

[16] 「経済的要因」とは、世界的に、各国内で富の偏在が生じ、不平等が拡大していることを意味している。グローバリゼーションにより市場がひらかれたことにより、労働の担い手としての競争も世界のあらゆる地域、国に広がり、雇用が不安定化し不完全雇用が拡大している。「文化的要因」とは、経済的な階層とも絡み、エリート層がもつ知的資源など文化とそうでない層がもつ文化に大きな開きがあることにより生じる構造のことを意味している。それにより、歴史的に意思決定の場に立つことが許されず、また、移民などの低賃金労働者により圧迫されてしまう労働環境にあり続けることになり、不安が生み出されつづけることになり、社会に不安定さをもたらしている。「政治的要因」とは、経済成長や政策の改善だけでは、解消されない社会の不満とどのように向き合うかということを意味している。たとえば、実証的な研究によれば、人びとは、自分たちの生活に影響をあたえる政策形成に対して、数年に一度の投票よりも多くの影響力をもちたいと考える傾向がたかまっている。さらに言えば、人びとは政策に関し、成果だけでなくプロセスにおいて公正さが示されることを望んでいる。この点を受け、サセックス大学の政治学者ポール・ウェッブ(Paul Webb)が、「満たされない民主主義者」(Dissatisfied democrats)という概念を編んでいる。それは、民主主義の現状に不満を持っている人のうち、熟議に関与するなどアクティブな政治参加を望んでいるひとびとのことを意味する。アメリカの研究では、多くの人々が、市民や議員と熟議をおこなう機会への参加を望んでいるとされ、熟議への参加を最も望んでいるのは、党派政治や利益団体的な政治に消極的なひとであることが明らかになっている。さらに、「技術的要因」とは、社会全体で進行するデジタルトランスフォーメーションの影響で、人びとが得られる情報が、ソーシャルメディアやメッセージアプリによって、同じ嗜好を有する集団、特のその多くは党派性の強い人の関係で行われる傾向が高い集団の中で拡散・反復され、他の集団との対立を惹起する傾向のことを意味している。もうひとつの側面として、政府がデジタルツールをもちいることで、より効果的な公共サービスを提供できるようになっていることへの期待や落胆が影響しているともされている。最後に、「環境的要因」とは、人類のあらゆる活動が自然に影響を与えることが認識された時代となったことで、あらたなガバナンスのアプローチを模索すべきであると考えられるようになったことを意味している。

[17] これらの熟議プロセスの内訳は、市民陪審/パネルが115回、計画細胞が57回、市民ダイアローグが38回、コンセンサス会議が19回、市民カウンシルが14回、G1000が12回、市民イニシアティブ・レビューが8回、討論型世論調査が7回、市民議会が6回、世界市民会議が4回、東ベルギーモデルが1回、市民監視委員会が1回となっている。全体の40%超を占める市民陪審/パネルは、50年以上も実施されてきた歴史のあるモデルで、熟議プロセスの典型的なモデルとされてきているため、採用される傾向が高くなっている。また、これらの熟議プロセスが導入された主だった政策課題のタイプは、都市計画が43、保健衛生が32、環境が29、戦略的計画が26、インフラが26となっており、人びとの生活に直接的な影響を持ち、共有された課題がテーマとなることが多くなっている。それだけでなく、複数の政策課題を同時に解決する施策を検討した例も見られ、多種多様な用いられ方がなされている。(出所)OECD (2023)” Innovative citizen participation and new democratic institutions : catching the deliberative wave Participation citoyenne innovante et nouvelles institutions démocratiques : la vague délibérative Mini publics”( OECD Open Government Unit) (『世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた』)

[18] OECD (2023)” Innovative citizen participation and new democratic institutions : catching the deliberative wave Participation citoyenne innovante et nouvelles institutions démocratiques : la vague délibérative Mini publics”( OECD Open Government Unit) (『世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた』)

[19] 「提言形成モデル」は、市民議会形式の2004年カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州や2006年同・オンタリオ州の選挙制度改革、市民陪審形式のトロント計画レビューパネルやトロント大都市圏メトロリンクス交通パネル、コンセンサス会議形式の1999年食物連鎖における遺伝子技術会議、計画細胞形式の2016年ヴッパータール市民のためのケーブルカー会議などがある。このモデルは、多くの適切な情報を参加者が得られる環境を整えたうえで、参加者が熟考し、集団的に提言を作成するモデルとされ、異なる立場間の調整が必要で複雑な政策課題やいきづまっている課題にたいして有効だと言われている。

[20] 「意見の把握モデル」は、2011年ベルギーのG1000、オーストリアの市民カウンシル、カナダのエネルギーの未来に関する市民ダイアローグ(2017年)、1988年にスタンフォード大学で開発された討論型世論調査、2015年気候・エネルギーに関する世界市民会議などが紹介されている。このモデルは、提言形成モデルに類似の仕組みをもっているが、より短時間で開催するために市民の意見を吸い上げる形で実施されている。

[21] 「法案の評価モデル」は、アメリカ・アリゾナ州、コロラド州、マサチューセッツ州、カリフォルニア州などで実施されている市民イニシアティブ・レビューが主な例として紹介されている。このモデルは、住民投票などにかけられる法案について、担当者や有識者からの情報を得たのちに、検討を加え、賛成派・反対派双方の主張をまとめ、住民投票に先立ち有力な証拠をもとにステートメント(声明)として発表するもので、すべての有権者にパンフレットとして配布されている。

[22] 「常設型熟議機関」モデルは、東ベルギーの常設の市民カウンシルやスペイン・マドリッド市議会による市民監視委員会が例として紹介されている。たとえば、市民監視委員会では、デジタル参加型プラットフォーム「ディサイド・マドリッド(decice.madrid)を通じて提起された市民提案の評価を行っています。無作為に選ばれた49名の市民が年に8回、熟議をおこなっている。さらに、それを経た提案を市民投票にかける権限をもっている。

3.気候市民会議(Climate Citizens’ Assembly)

こうした、熟議民主主義への多様な試行錯誤を経て、創意工夫を経て進化発展し、今日、気候危機問題に対峙するための熟議民主主義モデルとして誕生し、いまや世界の潮流となってきた手法が、「気候市民会議(Climate Citizens’ Assembly)」である。

「気候市民会議」は、市民参加により地域社会の声を取り入れ、気候変動に対処するための包括的な対策や行動計画を議論し、 市民の声が反映された政策を策定するための熟議型市民会議である。上述した「ミニ・パブリックス」とも呼ばれる手法がベースとなる。「気候市民会議」の成功の鍵はこの「ミニ・パブリックス」制度設計にある。

「気候市民会議」には、日頃は政策にあまり関心を持っていない市民を含め、多様な市民が参加する。従来の「タウンミーティング」などのやり方では、関心がある積極的な市民が参加するので、あえて自ら参加することのないサイレントマジョリティーの声は聞けない。これに対して「気候市民会議」は、くじ引きで選ばれた市民が参加するゆえに、自由な声や提案を聞くことができる。「気候市民会議」は、地方自治体や研究機関・市民団体などが主催し、無作為抽出や公募で選ばれた一般市民が参加し、 そこに専門家、団体、事業者等の地域の関係者などが加わる。参加者の構成も、あくまで、多種多様な市民の「縮図」となるように公平にバランスよく配慮されて組成される。参加者は、気候変動の現状や地域の課題を共有し、アイデアを出し合って、地域で行うべき 政策を議論し、協力して具体的な行動計画を策定する。会議には一般市民の参加を促し、アイデアや提案を取りまとめるプロセスや予算が必要となる。市民も参画したアクションプランという気候市民会議の結果が地方自治体の政策に反映されることで、地域社会全体が気候変動に対する取り組みに積極的に参加し、持続可能な社会へ変革していくことにつながる。「気候市民会議」は、現下の民主主義システムの機能不全問題を克服し、現状の民主主義を変える可能性を持つ。

「気候市民会議」発祥の地ヨーロッパでは、フランスで、いまから6年前の2018年秋に燃料税引き上げへの反発を契機に「黄色のベスト」運動を受けてマクロン大統領の下「気候市民会議(La Convention Citoyenne pour le Climat)」が開催された[23]。ランダムに選ばれた 150 名が参加し、2019 年 10 月から 2020 年 6 月までの7つの週末セッションと、2021 年 2 月のフォローアップセッションが開催された。会議の目的は、「今何をすべきか」を示すことであり、「2030 年までに 1990 年レベルと比較して少なくとも 40%の温室効果ガス排出量を削減する方法」についての気候市民会議からの報告書が2020 年 6 月に発表された。フランスの気候市民会議は 150 提言案について全員による投票を実施し 149 の提言を選択し、2020 年6 月に 460 頁の報告書を提出した。

提言の中には、列車でも 4 時間(法では 2 時間半)以内で移動が可能な短距離区間での航空路線の運航の禁止、GHG 多排出車両は市中心部への乗り入れを禁止、製品・サービス消費での CO2 排出量の表示制度「CO2 スコア」の導入などが含まれた。これを受け、翌年2021 年 2 月、フランス政府は、「気候・レジリアンス法案」を閣議決定し議会に提出。フランス議会は、2021 年 7 月 20日、「気候・レジリエンス法[24]」を可決し、同法は 8 月 22 日に発効した。この「気候市民会議」は、現状の民主主義に対する異議申し立ての側面を持ち、さらにはこれまでの選挙中心の代議制民主主義をバージョンアップする可能性を示した。

また、フランスとほぼ同時期に、英国政府とスコットランド政府は、 2018 年 10 月に気候変動委員会(Climate Change Committee ;以下CCCと略)[25]に、IPCC1.5℃特別報告書を受けての対応について助言を求めた。CCC は、英国は 2050 年までにネットゼロを、スコットランドは 「2045年までにネットゼロを実現する」ことを提言した。これをうけて、英国政府とスコットランド政府はそれぞれネットゼロに向けて法律の策定などに動きだした。2019 年 4 月にはスコットランド政府、5 月にウェールズ政府及び英国議会下院が気候非常事態宣言を行った。ネットゼロという目標は市民の理解なしには達成できないということで、ネットゼロ達成のための方策を議論するために、「気候市民会議」が計画された。市民の側でも、エクスティンクション レベリオンが市民会議創設を要望していた。ビジネス・エネルギー・産業戦略委員会等下院超党派6特別委員会が主催した。「気候市民会議」は 2020 年 1 月から 5 月までの6週末に実施された。英国の市民会議は、2020 年 9 月に 50 以上の提言まとめた 556 頁の報告書を発表した。提言の中には、低排出バス及び電車への政府による投資、より小規模の組織がエネルギーサービスを提供できるような支援、食料及び飲料製品の排出量ラベリングを実施、大手エネルギー会社と政府の関係の一層の透明化などが含まれた。英国下院議会のビジネス・エネルギー・産業戦略委員会は市民会議の報告書を受けて政府の対応を調査し、2021 年 7 月 6 日に政府への質問をまとめた報告書を作成。2021 年 9 月 2 日に政府は下院議会に回答し、下院議会は 2021 年 9 月 7 日に政府の対応も含めた、英国でのネットゼロ戦略に関する報告書を発表した。

フランスや英国以外でも「気候市民会議」は、デンマーク、さらにはドイツやスペイン、オーストリアなど、他の欧州諸国の脱炭素戦略の策定や実施に関連して水平展開していった。それぞれの国の気候変動戦略の位置づけや課題、さらには政治的状況に即した形で、多様な形で実施されつつある[26]。そして、欧州から始まったこの「気候市民会議」の動きは、世界中に燎原の火にように拡大していった。

そして、いまや、世界中で、政治家や専門家、民間NPOなど、これまで気候変動問題対策において中心的な役割を果たしてきたアクターに加え、市民が議論に参加しながら、試行錯誤を繰り返しながら、着実に実績を生み出している。日本では、すでに4年前の2020年から21年にかけて、札幌市および川崎市で全国に先駆けて気候市民会議が行われている。その成果も踏まえて、2022年に東京都や埼玉県の自治体で行政が公式に主催する気候市民会議が開催され、2023年以降今日に至るまで日本各地で会議が開かれている[27]。今日現在の日本における気候市民会議の実施件数は総計20件にのぼる。4年前に日本で最初に開催された「気候市民会議さっぽろ2020」(2020年11月8日-12月20日)を皮切りに、直近の今月10月19日開始予定の「脱炭素かまくら市民会議」(2024年10月19日-2025年1月25日)に至るまで、全国各地20か所まで発展・拡大してきている。この勢いは止まらず、今後とも増えてゆきそうである。ちなみに、この「脱炭素かまくら市民会議」プロジェクトには、微力ながら筆者もアドバイザーとして参画している。

[23] La Convention Citoyenne pour le Climat (https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/convcit-Dossierdepresse_EN.pdf)

[24] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

[25] The Climate Change Committee (CCC) is an independent, statutory body established under the Climate Change Act 2008. Our purpose is to advise the UK and devolved governments on emissions targets and to report to Parliament on progress made in reducing greenhouse gas emissions and preparing for and adapting to the impacts of climate change. https://www.theccc.org.uk/about/

[26] 環境政策対話研究所(2022)「欧州気候市民会議~欧州における気候民主主義のさらなる展開~(Proliferation of Climate Citizens’ Assemblies in Europe)」

[27] 三上直之(2024)「日本における気候市民会議の実施状況」(2024年9月17日更新)科研費基盤研究「気候民主主義の日本における可能性と課題に関する研究」(JP23H00526)の一環。https://citizensassembly.jp/project/cd_kaken/jp-list

4.熟議型「気候民主主義」の地平線

気候変動問題は、世界各地で約 600 万人がデモに参加したことが象徴しているように、世界中の市民の間で不安との危機感が共有されているグローバルイッシュである。同時に、人類の文明史を塗り替えるほどの大きな課題である。加えて、社会、経済、産業の構造に複雑に関係したシステムの問題である。

欧米ではこうした背景もあり、「気候市民会議」の波が、国レベルのみならず、自治体レベルでも広がっている。世界各地で、気候変動対策における市民の不満が高まる中、欧米で発展してきた無作為で選ばれた市民による熟議型の「気候市民会議」は市民の声を拾う効果的なツールとなることが期待されている。そして、世界中で、様々な人々が、「環境や自然を守りながら、自分たちが豊かに生きるために、暮らしやすい未来のまちを創造する」意思を抱きながら、独自の「気候市民会議」に取り組み始めている。

こうした世界的潮流を背景に、近年ようやく、日本でも政府のみならず、企業や自治体等による気候変動対策の取組が進んできており、「気候市民会議」もようやく定着・拡大しつつあるが、方や、欧州等の脱炭素社会に向けた先進的かつ積極的な動向と比較して、日本の実情は、恥ずかしながら、周回遅れの感は否めない。

とかく気候変動問題のような長期的課題は後回しにされがちな事情が背景にある。

依然として、日本政府は、支持基盤でもある経済界への忖度もあり、効率の良い石炭火力発電所存続を引き続き新設を認めているため「危機感をもって気候変動対策を進めていない。日本は歴史に逆行している。」と国際的に厳しい非難にさらされている。

日本政府のみならず、日本では一般的に気候変動への市民の意識が欧米と比較して低いことも指摘されている。これは日本における Fridays for Future の気候変動対策デモの参加者数が欧米と比べて二桁少なかったという事実からも想像がつく。

世論調査に基づく先行研究では、「あなたは、気候変動の影響をどれくらい心配していますか?」という問いに対して、日本では「とても心配している」という割合が世界に比べて顕著に低く、日本以外の世界市民の多くは先進国を含め気候変動対策により「生活の質が高まる」と認識しているのに対して、日本市民の多くは「生活の質が脅かされる」と認識していることが明らかにされている[28] 。気候危機へのスタンスが、他の先進諸国がこれを大きな変化のチャンスだと捉えpositiveであるのと対照的に、むしろ、日本では被害妄想に近くnagativeであることが気になる。こうした気候危機への認識ギャップが、日本政府の政策にも反映し、「日本は脱炭素社会構築向けた取り組みが周回遅れだ」と批判されることにも繋がっているのであろうか。

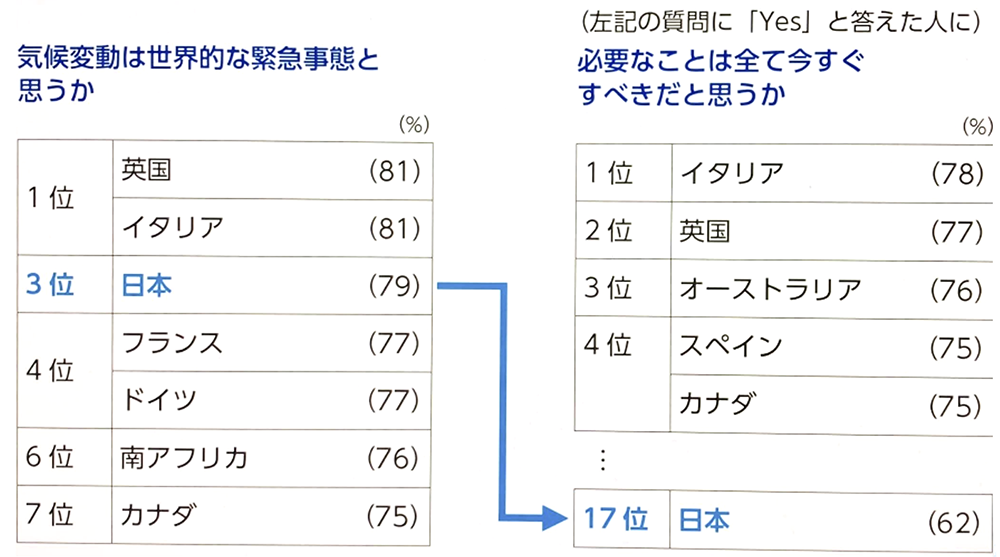

日本の課題は、市民、企業、自治体、政府それぞれの気候変動問題に対する基礎的な認識が薄い点にあるとの指摘がある。下図【図2】は、各国市民の気候変動問題に対する意識を示しているが、「気候危機対策をすべて今すぐすべきと考えるか」との問いに足して、日本は17位と低位に甘んじており、危機意識が低く、対策への意思が低いことが確認されている。

(出所)UNDP and University of Oxford(2021)”Peoples’ Climate Vote: Results”

(注)国連開発計画(UNDP)、オックスフォード大学および複数のNGOによる「the Mission 1.5」キャンペーンの一環で、50カ国で実施された世論調査の結果。

調査期間は2020年10月7日~12月4日。サンプル数122万人。質問票はモバイルゲームアプリの広告を通じて配信された。データは加重平均処理された。

その背景には、日本では、一般的に平均的な市民は、気候変動のような社会の重要な課題について、専門家から正確な情報や知識を提供され、対立する論点を分かりやすく説明された上で熟考する機会が少ないこともある。デンマークやドイツ等の欧州諸国では、テレビの天気予報でも、異常気象の解説の際には、必ず気候危機との関連性との説明があり、日常的に一般市民に気候危機問題への認識が浸透している。日本では、テレビで、異常気象と関連付けて気候危機問題への丁寧な解説をする場面や、脱炭素社会構築の重要性を喚起する報道に触れる機会は実に少ないのが実態である。

また、欧州諸国では、小学生時代から、通常授業で「気候危機問題」「脱炭素社会」「再生可能エネルギー」「生物多様性」等の教育が徹底されており、高校では、具体的な再生可能エネルギーを軸としたエネルギーシフトに関する政策論を自由闊達に議論する場すらも設けられている。こうした教育の効果もあり、一般市民の気候危機問題への関心も高い。しかし、日本では、残念ながら、ここまで徹底した気候危機教育もなく、一般市民間の「気候危機問題」「脱炭素社会」に対する認識の共有化はなされていない。

通常の国政選挙でも、気候危機対策や再生可能エネルギーを軸としたエネルギーシフトを最優先課題として掲げる候補者も皆無で、一般有権者は、選挙公報の顔写真と政策を投票直前に見て、何となく自分のフィーリングに合う政党や候補者に投票しているのが実態である。

本来、民主主義国家では、十分な知識や勉強する時間と意思を持ち合わせない国民を代表し、議員が最先端の科学的知見に裏打ちされた最善かつ適切な政策を決定することが望まれるが、特に、日本では、むしろ、政権与党に多額の政治献金をしている電力業界や化石燃料業界等の経済界に忖度して、なかなか、日本政府は、石炭火力発電所廃止等の踏み込んだ判断ができない。いまや、先進G7諸国内で、石炭火力発電所廃止期限をコミットできていないのは、日本だけである。これは恥ずべき事である。合理的判断とは言い難い石炭火力発電所存続や原子力発電再稼動・新増設に依然として汲々と固執し、世界的な気候変動の 1.5 度目標達成のために日本の政治が十分に機能していない悲しい事情の根本原因がここにある。

日本では、自治体で、市民の要望をより良く市政に反映させるため「パブリックコメント」や市民が市長宛に直接メッセージを送付できる「市長への手紙」や、市長が市民と直接対話をする「タウンミーティング」などの制度を導入していることが多い。しかし、残念ながら、充分機能しているとは言い難い。「パブリックコメント」は、市民に政治参加をする機会を提供し、行政では考慮しきれない利害関係者や多様な意見を取り入れることが出来るのが利点であると言えるが、こうした制度の一般的な認知度は低く、利用する市民は、ごく限られた関係者で、アクティブな市民活動家であったりするため、必ずしも一般市民の世論を代弁しているという訳ではない。加えて、意見を提出してもそれが市政に取り入れられるか否かは、行政の判断に委ねられている。

こうした事情もあり、選挙では汲み取れない本当の市民の声を政策に反映させる仕組として、正確な情報、論点が提供され、熟議を重ねた上で一般的な市民の総意に近い意見を得ることが出来る「気候市民会議」の重要性は、今後ますます増してくると考える。

「気候市民会議」には、以下の「3つの溝」を埋める意義があるとの評価がある[29]。

●「気候変動という大きな社会課題と市民の意識の溝」を埋める意義、

●「政策決定者と市民の溝」を埋める意義、

●「化石燃料に依存した現在の世界と、達成したい未来との溝」を埋める意義。

この3つである。

この「3つの溝」が宿痾のごとく日本に定着している構造的なシステムの課題として気候危機問題を把握し、危機感を持って向き合わない限り、日本は、システムの根っこを問い直す問題に対応できないであろう。それだけに、「気候市民会議」はその取り組みの突破口になり得ると考える。

なお、こうした熟議型の「気候市民会議」には課題もある。熟議型会議では、専門家のスタンスや提供される情報によって参加者の意見が変わってくる。特に気候危機問題や再生可能エネルギー等のトピックに知識のない参加者ほど、専門家の意見に流されやすいとの指摘もある。

また影響は専門家によるものだけに限らず、実際の市民会議では、当該トピックについて自分の確固たる意見を持っていない人達は、主張の強い人達の意見に流されやすい。ごく一般的な市民は、知識もなく、人前で意見を言うことにも慣れていない。そういった事情に鑑み、専門家の選出やインプットには注意が必要であり、参加者の意見をきちんと拾うファシリテーターの役割が重要となる。

また、市民会議の運営は労力もコストもかかるため、行政等の主催者側には、人数を絞りたいというインセンティブが働くが、ミニパブリクスとしての代表性を担保するための最低人数として、自治体レベルでは、100 人程度が必要であると考えられる。また、気候市民会議の場合、参加はあくまでも自由意志であるため、参加を決めた「やる気のある」、「余裕のある」市民で構成される会議が「社会の縮図」と呼べるかには、疑問が残る。

また、特に、行政当局主導の「気候市民会議」の場合に充分留意が必要なのは、ブームに乗じて形式的に「気候市民会議」を実施する「実績造り」「アリバイ造り」で終わってしまう「気候市民会議ウオッシュ」の危険性である。一般市民が主体になって行う気候市民会議が、せっかく正鵠を射た有益な提言を行なっても、それが法案化され、自治体の実施計画が作成されなければ意味がない。

「気候市民会議」の真贋や本気度は、最後の「出口」をどのように設定しているかを見るとわかる。

「気候市民会議」の意義は、その結果を広く公開し、市民の行動変容を促すと同時に、その成果が政策に反映させるよう、自治体に政策提言を行うことが重要な意味を持つ。最終目的は、あくまで、当該自治体における「ゼロ・エミッション」の早期実現であり、「気候市民会議」の提言書や報告書は、最終目的ではなく、あくまで、出発点に過ぎないという事を、主催者側も、参加する市民側も十分自覚して、「気候市民会議」の提言が、実際にどのように政策に反映され実効性があったのかを、しっかり監視しフォローする体制こそが肝要である。

あらかじめ、行政が「気候市民会議」の提言に「応答」し、会議結果を実質的に生かせる態勢を整えた上で開催することは大切な要件となる。市民会議の提言を全て受け入れなければならないという意味ではない。即応できない場合や別の案を優先する場合もあろう。しかし、その場合でも、その理由を丁寧に説明することが重要である。要は、行政がしっかり市民の問題提起や提言を真摯に真正面から受け止めて、誠実にaccoutabilityの責任を果たすことが肝要である。

その観点から、気候市民会議の実施にあたっては、最初から政策反映を推進する枠組み等を設けておくことが望ましい。また、事前に提言に対して、どのように政策に反映させるかについて行政と話し合い、いつ返事をもらうかなど回答期限を明記して、フォローアップ計画をしっかり作成しておくことが肝要である。その後、フォローアップ計画をモニタリングして、提言が政策に取り入れられたかどうか、チェックを定期的に行う仕組みも重要である[30]。これは、「気候市民会議」の提言を実効性のあるもの具現させるためにも、また、行政側にモラルハザードを生じさせないためにも、必須不可欠な要件である。

「気候市民会議」は課題山積ではあるが、こういった課題は、あくまで改善のヒントであり。個別に創意工夫しながら改善して進化してゆけるものである。熟議型の気候市民会議の重要性を減殺するものではないことを明言しておきたい。

今後、日本においても、熟議型の「気候市民会議」は、民意を正確に把握する有用なツールと認識されるにつれ、行政による委託も増加し、市民提案を反映させる機会も増えよう。日本では、自治体の首長がリーダーシップを発揮して住民が会議を実現するという自治体主導型の気候市民会議が増えてはいるが、国の政策についての一般の人々の会議の設置は進んでいないのが実情である。フランスの「気候・レジリアンス法」のような国家の法制化までの道のりは遠い。

今後、さらに大規模に公開で熟議型市民会議を開催することにより、学習効果、意識啓発効果も大きく、さらには、講義や資料なども公開することによって、透明性を高めるだけではなく、より大きな関心と学習、意識啓発効果を生む副次的効果も期待できよう。さらには、台湾のオードリ・タン(Audrey Tang;唐 鳳)[31]が提唱している「Join」「ソーシャルイノベーションラボ」等、「徹底した透明性」「説明責任」「包摂性」を担保したデジタル技術を活用した誰もが政治に参加できる仕組み「オープンガバメント(開かれた政府)」や「ソーシャルイノベーション(社会変革)」の導入も有効であろう。今後、デジタル親和性の高い「Z世代」「α世代」の政治参入拡大に伴い、市民がインターネットを通じて行政に直接提案する仕組みが設けられることでさらなる発展も期待できよう。

熟議型「気候民主主義」の地平線は明るいと確信している。

(end of documents)

[28] 2015 年に COP21 パリ会議に先立って開催された World Wide Views Climate and Energy プロジェクトの最後に実施された投票結果。このプロジェクトは、世界 96 カ所で一斉に開催され、約 1 万人の専門家ではない市民が参加して世界共通の設問について話し合いを行った後、世界共通の選択肢の中から各自が投票を行うという形式の熟議型の世論調査(Deliberative Polling)であり、参加者数も多く、信ぴょう性は高いと考えられる。(出所) 科学技術振興機構(2015)World Wide Views on Climate and Energy(世界市民会議「気候変動とエネルギー」開催報告書)、Stanford University(2022)“What is Deliberative Polling?”(Center for Deliberative Democracy)

https://cdd.stanford.edu/what-is-deliberative-polling/ (accessed on 2022/06/30)

[29] NIRA総合研究開発機構(2024)「気候市民会議は社会を動かせるか」

[30] CRPジャパン(2024)「気候市民会議Q&Aパンフレット」(地域の気候対策グループLocal Climate Policy and Projects Group)

[31] オードリ・タン(Audrey Tang;唐 鳳)2005年、Perl 6(現Raku)のHaskellによる実装のPugsを開発したことで知られ、「台湾のコンピューター界における偉大な10人の中の1人」とも言われている。2016年10月に蔡英文政権において35歳で行政院に入閣し無任所閣僚の政務委員(デジタル担当)を務めた後、2022年8月27日に新たに設置された数位発展部の初代部長に就任し、任期満了の2024年5月20日まで務めた。2024年10月7日、頼清徳総統により無任所大使(無給の名誉職)に任命された。