.jpg)

1.メルトダウンの救いがたい深刻度

世界は、いま、「気候変動」、「生物多様性の損失」、そして「環境汚染」という「地球の三重の危機(Triple global crisis; Triple Planetary Crisis)」に直面している。人類の存亡を左右する深刻なクライシスである[1]。

中でも、「気候危機」は深刻である。その被害は年々深刻度を増してきている。「地球沸騰化(The era of global boiling)」とも言われる深刻な状況下、世界は、気候危機の元凶たる二酸化炭素を含む温室効果ガス(Greenhouse effect gas:以下GHGと略称)の排出削減に注力しており、1.5度目標の実現に向けた取り組みを加速している。そして、2050年ゼロカーボン達成を念頭に、再生可能エネルギー(以下、再エネと略称)を軸に、循環型経済でネイチャー・ポジテイブな「脱炭素社会」構築を目指している。

日本国内のみならず、世界各国から気候変動に伴う甚大な気象災害が頻繁に報告されている。実際、多くの科学者が警告したように気候変動は激しさを増しており、2023年には既に産業革命時から 1.48℃の上昇が報告されるなど、「パリ協定」が掲げる産業革命以降の温度上昇を 1.5℃以内に抑えるという目標の達成が危機的な状況にある。近年頻発する豪雨や熱波などの異常気象に危機感を抱き、少しでもGHGの発生を抑制しようと、省エネや再エネの導入などに取り組む人たちが増えている。

昨年2023年ドバイで開催されたCOP28では、2030年までに世界の再エネ設備容量を3倍、エネルギー効率改善率を2倍にすることが約束され、今年2024年2月、欧州委員会は2040年までにGHGを1990年比で90%削減することを勧告した。

そして、今年2024年4月にイタリア・トリノで開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合において発表された共同声明では、「特に今年2024年が重要である」と、明記された。このことは、日本にとっても、今年2024年が、日本の今後の帰趨を決める重要な年であることを意味している。

日本をはじめ、各国は、来年2025年2月までに、さらに野心的な「国別GHG排出削減目標(以下NDCと略称)」を、国連に提出することを求められている。これが「日本の気候危機対策は世界から周回遅れ」と揶揄されてきた日本にとっても、失地挽回の最後のチャンスになるかもしれない。

しかし、現在、日本政府は、2030年におけるGHG排出削減目標である46%削減(2013年比)を引き上げることについて、検討する気配すらない。そして、なんら客観的な論拠を示さないままに、「2050年ゼロエミションに向けた直線的削減目標に基づく日本の2030年目標であるNDCは1.5℃目標と整合している」と平然と嘯いている。

日本の石炭火力は、依然として、電源構成比30%超を占めており、2035年まで石炭火力をゼロにする国際的コンセンサスすら果たせそうにない状況にあるにも関わらず、石炭火力廃止の目途を示す素振りすらない。はたして、いまの日本政府に危機感と当事者意識と矜持があるのか。今年2024年5月から開始した「第7次エネルギー基本計画」の議論の進捗の体たらくを見るにつけ、はなはだ疑問である[2]。

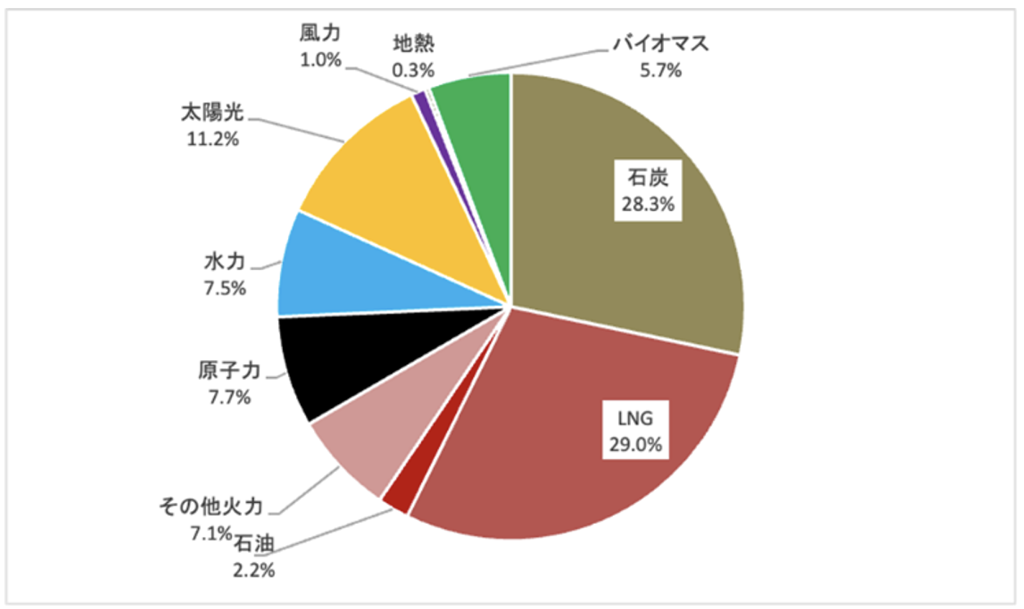

以下の【図1】は、日本全体の電源構成(2023年速報)である。直近の2023年(暦年)の日本国内の再生可能エネルギーの全発電電力量に占める割合はさらに増加し、25.7%とほぼ4分の1になった。化石燃料による火力発電の年間の発電電力量の割合は66.6%で、前年の72.4%から減少したが、依然として高い割合を占めている。

(出所)環境エネルギー政策研究所(ISEP : Institute for Sustainable Energy Policies)(2024)「2023年の自然エネルギー電力の割合」

ちなみに、欧州では、2023年には、再エネの年間発電電力量の割合が50%を超える国が多い[3]。EU27か国全体の平均でも44.3%に達している[4]。方や、化石燃料による発電電力量の割合はウクライナ危機などの影響で32.8%まで減少している。この日欧間の彼我の差はあまりに大きい。

GHG削減には、発電部門が鍵となる。GHGを排出しない発電方法は、主に、太陽光発電や風力発電、水力発電、地熱発電等の再エネと原子力発電(以下、原発と略称)の2択がある。しかし、日本にとって、原発は、鬼門である。日本では、いまから13年前の2011年3月に福島原発が事故でメルトダウン(nuclear meltdown)した[5]。炉心が「溶融」し高温により圧力容器の底が溶かされた。やがて、燃料が容器の底を突きぬけメルトスルーした[6]。そして、多くの無辜な市民が、仕事を失い、故郷を追われた。

この忌まわしい原発事故は、本来、責任ある立場の者が、本来のミッションを自覚して、正当な判断をしておれば未然に防げたはずの「無作為の罪」によって起こってしまった明らかな「人災」であった。

当時のドイツのメルケル首相は、事態を深刻に受け止め、ただちに、ドイツの全原発廃炉を決定した。しかし、当の原発事故当事国の日本は、13年前の「3.11」の惨状とあの日の反省を忘れてしまったかのごとく、こともあろうか、この期に及んで、さらに原発再稼働をしようとしている。そして、福島原発事故から13年たった今でも、事故炉の廃炉の見通しは全く立っていない。

避難者数は事故直後16万人を超え、いまでも2万6千人を超える人が自宅に戻れていない。かけがえのない故郷に戻りたくても戻れない人々も多く、故郷で晩年をすごすことを断念した人も多い。家族が、バラバラになってしまった人も多い。前途を悲観した自死した酪農経営者もいた。また、放射線汚染の影響で、涙ながらに、後ろ髪をひかれながら故郷を去っていった人も、先祖代々培ってきた本業の農業や漁業や酪農を放棄・断念した人々も多い。

なぜ、無辜な市井の人々が、何も悪いことをしていないにもかかわらず、こんな過酷な労苦を被らねばならなかったのか。そもそも、福島原発が生み出した電気は、福島の人々は、まったく使っていなかったのである。その電気は、すべて、東京をはじめとした関東の人々に送られていたのである。ただただ、一方的に、原発事故のリスクだけを押し付けられたのである。これほどの不条理はあるまい。

こうした人為的過失により惹起された無辜の人々の幸福の疎外が、愚かな為政者と経営者の不見識による「人災」によるものであることを考えると、そして、彼ら、福島原発事故を起こした当時の責任者が、見苦しい責任回避に終始し、誰1人、その責を負わず、罪を償っていない実情を見ると、つくづく、その不条理に対して、怒りさえ覚える。

いずれにしても、13年前の「3.11」の福島原発事故を境に、もはや、この危険極まりない原子力発電は、気候危機対策の有力な手段としての選択肢から脱落したことは確かであろう。

[1] 今年2024年4月30日イタリア・トリノで開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合において、共同声明でこの「三重の危機」への緊急対処が必要であることが宣言された。大きな争点とされた石炭火力発電の段階的廃止について、事前に一部「2035年までに廃止で合意の方向」とも報道されていたが、合意文書ではその表現は弱められた。石炭火力発電の全廃をまだ決められていない日本の強い抵抗が垣間見られる結果となった。

[2] 経済産業省資源エネルギー庁(2024)「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(2024年5月15日付第55回会合)」配布資料「我が国のグリーントランスフォーメーションの 加速に向けて」には「原子力は、脱炭素電源の量・価格両面から、再稼働を着実に進めることが急務。」と明記されている。https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2024/055/

[3] EU(欧州連合)では、2050年の「気候中立」や「グリーン・リカバリー」を目指す「グリーン・ディール構想」を実現するためにも、野心的な温室効果ガスの排出削減目標を目指す「欧州気候法」が2021年6月に欧州議会で承認された。その中では、2030年の削減目標を40%から55%に大幅に引き上げ、それに伴い自然エネルギーの導入目標も最終エネルギー消費に対して従来の32%から40%以上となった。55%削減のための新たな政策パッケージ「Fit for 55」の策定と共にEUの再生可能エネルギー指令RED IIIへの見直しも進められた結果、2023年11月に再生可能エネルギーの導入目標は42.5%まで引き上げられた。2020年の自然エネルギー導入目標はフランスを除いたEU27か国は達成をしており、2030年に向けてさらに高い目標を目指している。

[4]ドイツでは2000年には7%程度だったが、その後、2010年には20%近くにまで増加し、2020年には45%に達し、2023年には53%に達している。ちなみに、ドイツ国内で産出される褐炭を含む石炭の割合は、2000年には50%を占めていたが、2023年には25%まで減少しており、風力発電の割合よりも小さくなった。

[5]圧力容器の底に溜まった状態を「メルトダウン(nuclear meltdown;炉心溶融)」と呼ぶ。そして、高温により圧力容器の底が溶かされて燃料が容器の底を突きぬけることを「メルトスルー(溶融貫通)」と呼ぶ。

[6]ちなみにメルトスルー以降の状態を「チャイナ・シンドローム(China syndrome)」とも呼んでいる。1979年にアメリカ合衆国で公開された同名の映画『China syndrome』によって広く知られるところとなった。原発の取材中に事故に遭遇し真実を伝えようとする女性リポーター、ずさんな管理の実態に気づき事故を防ぐために命を懸ける原発管理者、不祥事を揉み消そうとする利益優先の経営者といった人物たちの対立を描いたサスペンス映画である。これは1960年代に米原子力委員会の委託を受けメルトスルーにより想定される事態を検証した研究者・技術者らが、溶融燃料が基部のコンクリートを貫き地中へと落下を続ける事態を表すために用い始めた言葉である。アメリカ合衆国で融け落ちた燃料が、溶融を止める手立てのないまま地面を溶かしながら沈んでゆき、そのまま地球の中心を通り越して反対側の中国まで突き抜けてしまうという意味のブラックジョークだ。日本の場合は、地球の裏側はブラジルなので、さしずめ「ブラジル・シンドローム」となるであろうか。

2.「溶融」する日本の深刻な実態

「3.11」の福島原発のメルトダウンは、決してあってはならない悲劇であった。しかし、実は、「溶融」したのは、あの日の福島原発だけではなかった。日本では、さらに深刻な「溶融」が起こっている。

実は、日本では、肝心要の「政治」も、「司法」も、「行政」も、「アカデミア」も、「マスメディア」も、ことごとく、「溶融」し、メルトスルーしてしまっているのである。底が抜けてしまって、実に危険な状況下にあるのである。この恐るべき「溶融」の実態認識は、現在の日本国民には共有されていない。

そもそも「溶融」とは、物が熱をうけて液体になり、原形をとどめなくなってしまうことを意味する。

それでは、はたして、日本の「政治」や「司法」「行政」等は、その何が、どのように、「溶融」してしまったのか。しかも、いかなる「熱」によって液化し、原形をとどめなくなるほどに「溶融」してしまったのであろうか。

実は、「熱」とは、カネと権力と名声である。「融解」したのは、本来誰しもが本来は大切に持っていたはずの「矜持」「良心」「常識」「利他心」「倫理観」「誠実さ」「正義感」「尊厳」「公共の良識」等の人間的な「まっとうさ」である。それが「溶融」し、本来のミッションが機能不全に陥ってしまった。

カネと権力と名声の「熱」に浮かされて、人間として本来しっかり実装しているべき「肝心な人間としてのまっとうな感性」が、悲しいかな「溶融」してしまった。本来、自分のミッションを自覚し、その責任を十分理解し、それを誠実に履行する強い意思さえあれば、まったく判断を誤る話ではなかったにも関わらず、悲しいかな、カネと権力と名声の「熱」に浮かされて、目が曇り、良心の声を自分で聞けなくなった結果、誤った判断と行動をしてしまった。

その残念な状況を、あえて、ここで、「溶融」と形容しているわけである。「3.11」の福島原発のメルトダウンは、まさにそれを象徴する証左である。いままさに、日本における「政治」、「司法」、「行政」、「アカデミア」、「マスメディア」において進行している「溶融」は、やがて、遠くない近未来に、日本という国家の治癒不可能な深刻で致死的な多臓器不全をもたらすであろう。無作為のまま放置され、それが一旦進行してしまったら、もう止めれない。

そして、実は、こうした日本の屋台骨を蝕んできた「溶融」が、13年前の「3.11」における原子炉の「溶融」に通底していることに気付くことは重要である。あの忌まわしき「3.11」の原発事故は、こうして日本全体で始まりつつある多臓器不全の前兆的病状に過ぎないのである。そして、「3.11」の原発事故の原因でもあった日本の屋台骨の「溶融」が、収束することなくいまだに今日まで続いている。このいまも進行中の恐ろしい死に至る病状に鈍感なまま、無頓着で無自覚でいることは実に危険である。

さらに深刻なのは、その病状の深刻さと危機感がいまだに国民に共有すらされていないという事実である。今もってメルトスルーが続いているにもかかわらず、多くの人々は、もはや13年前の「3.11」の悍ましい悲劇を忘れつつあることと同様に、日本の様々な分野で進行しつつあるこの宿痾に無頓着で無自覚である。

その実態は、なんら病気の原因が完治していないにもかかわらず、あたかも小康状態を完治したと錯覚している能天気な病人のごとく、人々は、日常にいま忍びよりつつある恐ろしい病魔に罹患している自覚は皆無である。このままでは、気が付いた時には、もう手遅れになってしまっているかもしれない。

それでは、はたして、「政治」「司法」「行政」「アカデミア」「マスメディア」において、いかなる「溶融」が起こってしまっていたのであろうか。実際いかなる深刻な病状が進行してしまっているのであろうか。

以下、日本における各々の「溶融」の惨憺たる実態について、「3.11」を契機に露呈してきた原発問題をめぐる「溶融」の病状を観察しながら、個別具体的に描写し、検証してみたい。

①「政治」の「溶融」

いまや、日本の「政治」が、根っこから「溶融」してしまっている。

この日本の政治の惨状については、誰しもが、程度の差こそあれ、大同小異、異論はなかろう。それも、いまに始まったことではなく、随分と前からその罹患が始まっていることも。そして、その病状はますます近年深刻さを増しつつある。いま国民が目撃している「政治」の「溶融」の直近の証左が、つい昨年末に発覚した政権与党自民党派閥の政治資金・裏金事件である。

この問題を受けて「政治とカネ」の問題を焦点とした「政治改革国会」で「政治資金規正法の改正」が今国会で採決された。しかし、これで政治不信の解消が図られたと思っている国民は皆無である。誰も、政治を信頼していない。いま振り返れば、政治改革の議論は、いまに始まった話ではない。古くて新しいテーマなのである。とりわけ1990年代前半に幾つもの内閣の命運を左右したテーマであったし、その根っこには常に「政治とカネ」の問題があった[7]。歴史は何度も繰り替えされてきた。

「政治とカネ」の問題は、日本のみならず、古今東西、多くの国が頭を悩ませてきた問題である[8]。政治活動が選挙運動や政策立案などに一定の資金を必要とする一方で、一歩まちがえば、カネは政治腐敗を生み政策を歪める癒着といった民主主義の屋台骨を揺るがすような問題を引き起こす可能性を孕んでいる。そして、あたかも癌細胞が転移するように、最後は、全身転移し、死に至る。

日本では、政治家個人への企業・団体献金は禁止されており、一定額以上の寄付に対しては寄付者の公開義務も課されているが、日本の政治とカネ問題の本質は、法律の条文にあるのではなく、本来は制限されているはずの政治資金に多くの抜け穴があり実際にカネが物を言う選挙や政治が行われているところに根本的な問題がある[9]。日本の「政治」は根元から「融解」しているのである。特に「企業献金」は、経済政策が歪められる恐れがある深刻な問題をはらんでいる[10]。過去の自民党の政治とカネ問題はほぼ例外なく企業や業界団体からの違法献金であった。今回の「パーティ裏金問題」も、政治資金パーティ自体が企業献金の抜け穴として作用していた[11]。

日本の「政治」の「融解」の典型的な証左が、原発である。「3.11」という世界最大の原発事故を受けても、日本の原発は止まらないし、止められない事情の背景にも、「政治とカネ」の問題がある。「電力業界」は許認可権をにぎる「官僚」に弱い。「官僚」は人事権をにぎる「政治家」に弱い。だから、「電力業界」は、カネと票で「政治家」に近づく。政官業の三角関係の中で利権が生みだされていく。現に、原発利権関連企業からの自民党への企業献金は6億円超もの巨額に及んでいる[12]。膨大な原発マネーに群がる大企業等の「原子力村(Nuclear Power Village)[13]」からの献金が、自民党に流れていることは、原発利益共同体の癒着の根深さを改めて浮き彫りにするものである[14]。

原発にはあたかも映画のシーンに登場しそうな政治家への献金という名前のわいろが横行していた。関西電力で政界工作を長年担った元副社長の内藤千百里が新聞記者の取材に応じ、「少なくとも1972年から18年間、在任中の歴代首相7人に盆暮れに1000万円ずつ献金してきた」と証言して世間に衝撃を与えたことは、その氷山の一角である[15]。

原発には、膨大な人と企業、カネが絡む。原発に関わる企業や団体は500をくだらない。東電とてこの大きなシステムの中の一事業者にすぎない。また、原発を誘致した自治体も、交付金や電気料金の割引措置、各種の助成金も付いて潤う。さらに、原発産業の推進に際してはもちろん政治家が介在し、行政と産業界を結ぶパイプ役として天下り官僚も跋扈している。

大学をはじめとする研究機関も、莫大な研究助成を見返りに、安全性を保証する国の代弁者として、また、時には、原発安全神話を担保する「免罪符」の発行者として一役買っている。

これが、国民が払う電気料金という非常に安定した収入を、100年の長きにわたり関係各所で分け合う“共存共栄”のシステムが原発産業の本質である。

この「原子力村のペンタゴン」とも揶揄されている原発を巡る強固な不健全な利権構造は易々と崩れるものではない。この国民経済に巣くう利権構造体は、いかなる抗癌剤も効き目のない執拗に増殖し続ける癌細胞にも似ている。そして、その癌細胞は、近隣の健全な細胞を蝕ばんでゆく。

さらに露骨なことに、3年前の2021年には、自民党の国会議員連盟として「最新型原子力リプレース推進議員連盟」が結成されている。対外的な正しい名称は「脱炭素社会実現と国力維持・向上のための最新型原子力リプレース推進議員連盟」である。その実態は、原子力村のための利益代表である。東京電力福島第一原子力発電所事故発生以降、政府は原発の新設を認めない方針を取っているが、それを覆し原発の新増設・リプレース(置き換え)を進めることを目的として設立された[16]。

しかし、さすがに、これらの惨状を観てて、日本国民も黙っているわけではない。ほとんどの原発に対して、近隣住民らによる運転の差止めなどの訴えが起こされている[17]。

国民は、自分達が支払っている電気代金が、本来の電気を生み出す必要経費としてだけではなく、経営の無為無策という「人災」の結果生じた原発事故の保障や事故対策費用や廃炉費用等の尻ぬぐいのための資金、さらには、こうした政治家への企業献金等の「原子力村」の利権構造維持のための資金に「流用」されてしまっていることに、鈍感ではなく、もっと、怒らねばなるまい。

[7]「自民党裏金事件」は、組織ぐるみの違法行為が大規模かつ長期に継続した点で、政治家不信を高める極めて深刻な事態である。しかし実はいまに始まった話ではなく、1990年代以降の政治改革で積み残された政治資金制度が抱える構造的欠陥を露呈したに過ぎない。いまから36年前の1988年に発覚した「リクルート事件」は、リクルート社の子会社の未公開株が政官の有力者にばらまかれ、政、官、財を巻き込む大不祥事となり、政治とカネの抜き差しならぬ関係を白日のもとにさらした。その後の政治資金改革を眺めると1994年から2008年までの改革が持続した15年と、改革が低調になったその後の15年に、大きく二つの時期に分かれる。1994年に「政治資金規正法改正」と「政党助成法」が制定され、企業・団体献金が政党と政党の資金管理団体以外にはできなくなり、派閥は資金パーティーに傾斜して集金額も減少したが、他方、政策活動費につながる抜け穴が生じ、不透明な資金の流れは残った。2009年の民主党による政権交代後の一定の改革にもかかわらず、自民党政権下で政治資金改革が停滞し、透明性を欠く資金の移動が残り、透明性を担保する公開・監視の仕組みも不十分なまま、なんら病巣は根絶されないまま、今日に至っているのが、残念ながら、実状である。日本の政治資金規正法は1948年の制定以来、過去に主に9回の改正を繰り返してきたが、結果的に自民党は本質的な問題を解決せずに弥縫策で切り抜けてきたのが実態である。今回も、残念ながら不祥事の当事者である自民党は、本気で実効性のある改正を行う気はさらさらなく、自民党案は、おおよそ政治不信を払拭できるような踏み込んだものではない。

[8]「政治とカネ」の問題を一気に解消できる万能薬はない。またその処方箋も多種多様で、アメリカのように、政党や政治家に寄付をすることは国民の「政治意思の表明」という意味で表現の自由という憲法上の権利として保護されなければならないと考える国もある。

[9]国際的には、日本は政治家個人への企業や団体からの献金は禁止されているため、OECD加盟国の中でも政治資金規制が「厳しい国」に分類されているが、実際は、政党や政党支部への企業献金は1億円まで認められていることに加え、政治資金パーティのパーティ券購入という、一見最もらしいが明らかに脱法的な寄付行為によって、企業献金が政党のみならず政治家個人にも渡っていたことが、今回の裏金スキャンダルで白日の下に晒された。

[10] 企業・団体献金が問題視される理由は、献金を受けた与党政府が進める政策への影響にある。こうした問題の証左となる具体的な事案には枚挙に暇がない。例えば、三菱重工業や日本医師会からの献金等が挙げらる。「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」をめぐり、元防衛相や東京大名誉教授、元駐米大使ら全17人の委員の中に、自民に多額の企業献金を続ける三菱重工業の宮永俊一会長が名を連ねている。自民の政治資金団体「国民政治協会」の政治資金収支報告書によると、2022年の同社からの献金は3300万円で、上場企業のなかで7位。一方、同社は自衛隊の防衛装備品を多数受注し、23年度の契約額は1兆円を超えた。政府は27年度までの5年間の防衛費を従来の1.5倍の43兆円に増やす方針である。これについて、「防衛政策でもうける利害関係者を会議に入れ、自民が政治献金を受け取る。まるでキックバックだ」との厳しい批判もある。また、日本医師会の政治団体「日本医師連盟」は22年に2億円を献金しているが、政府が決めた診療報酬の引き上げについて批判が出ている。

[11] 自民党は企業献金が問題になるたびに、これを「企業・団体献金」などと呼ぶことで労働組合などからの献金と並立させたり、「赤旗」のような政党の機関誌からの収入もその範疇に入れるべきなどと主張することによって、野党や世論を揺さぶることで結果的に企業献金を生き残らせることに成功してきた。

[12] 2020年政治資金収支報告書によると、電力会社や原子力関連の企業、研究機関、原発立地地域の自治体などでつくる「日本原子力産業協会」(原産協会)の会員企業の献金で目立つのは、原子炉メーカーの日立製作所が5000万円、三菱重工業が3300万円はじめ、原発建設に使われる鉄鋼を供給する鉄鋼メーカーの日本製鉄2000万円、JFEスチール500万円、原発を建設するゼネコンの鹿島、大成建設、清水建設が各2000万円など。このほか、核燃料の調達をする大手商社なども含め、会員企業の献金総額は6億3517万2000円にのぼる。ちなみに、この「日本原子力産業協会」は、前身が、初代原子力委員会委員長で「原子力の父」と言われる正力松太郎氏が呼びかけ1956年3月に発足した「日本原子力産業会議(原産)」。戦後の財界・産業界に「大なる収穫」をもたらすものと原子力を位置づけ、電力会社や重電機メーカーを中心に、日本の基幹産業を網羅する350社以上が参加した。2005年6月に改組・改革し2006年に発足、当時の会員数は385社。当時日本経団連の今井敬名誉会長が会長を務め、原子炉メーカーの三菱重工業の宮永俊一会長が副会長を務めていた。理事には、電気事業連合会の清水成信副会長(中部電力副社長)、日立製作所の久米正執行役常務(原子力ビジネスユニットCEO)らが名前を連ねていた。

[13] 元々「原子力村」とは東京電力社内の隠語であった。第二次世界大戦前からの歴史がある水力、火力部門に対して、戦後創設され当初は人材の層も薄かった原子力部門を揶揄するための言葉だった。その後、原子力部門は、社外の原子力産業、関係官庁、研究者達と親密な関係を築きあげてゆき、1980年代以降に「原子力村」に発展拡大していった。ドイツ公営放送の第2ドイツテレビは、福島第一原子力発電所事故を特集したルポルタージュ番組の中で、原子力村は政界、財界、学界、マスメディア等の日本の各種業界で強大なネットワークを構成しており、総理大臣すら闇に葬ることができるほどの影響力を持っていると指摘している。

[14]岸田政権では、かつて原発政策を担う経済産業相に就任した萩生田光一氏が「脱炭素には原発が欠かせない」と発言するなど、原発推進に積極的である。また、経済産業副大臣を歴任し、国会で「原発を使い倒さなければならない」と質問した山際大志郎氏は経済再生相に就任した。また、エネルギー政策担当の今井尚哉内閣官房参与は、三菱重工業の顧問である。自民党内には、「最新型原子力リプレース推進議員連盟」が2022年4月に設立されている。

[15]清武英利(2022)「墓場に持って行かせるな30年を超えて暴かれた電力業界の闇」

[16]稲田朋美元会長(当時、防衛相)は、2021年4月12日の設立総会で、「震災後は新しい原発の建設がなされず、技術や人材の枯渇の危機にある。エネルギー基本計画の中に原発のリプレースを進めると明確にしたい」と強調した。議連顧問には甘利明元経済産業相や額賀福志郎元財務相、細田博之元幹事長らが就任。安倍晋三前首相も顧問に就き「2050年カーボンニュートラルを達成し、国力を維持しながらエネルギー政策を考える上で原子力と向き合わなければならないのは厳然たる事実だ」とあいさつした。

[17]13年前の「3.11」の東電福島原発事故後、全国の原発は徐々に稼働を停止し、2014年にはすべてが停止した。再稼働には、事故後に作られた原発の「新規制基準」への適合を認められる必要がある。2015年以降、複数の原発が新規制基準の審査を受け、稼働を再開している。現在日本には30基以上の原発があり、さらに新たに3基が建設中で、6基が建設準備中の段階にある。全国の原発は、それぞれに問題を抱えている。関西電力は福井県の地元会社から金品を受け取っていたことがわかり、新潟県の柏崎刈羽原発は、中央制御室への不正入室を始めとする不祥事が明らかになっている。宮城県の女川原発は東日本大震災で被災し、原子炉建屋の1130カ所でひびが見つかった。静岡県の浜岡原発は、予想される東海大地震の震源域の真上に位置している。ほかにも、活断層の有無や火山灰の届く範囲かどうかなど、調査中の原発も多くある。こうした状況を受け、ほとんどの原発に対して、住民らによる運転の差止めなどの訴えが起こされている。2014年に福井地裁が大飯原発3、4号機の運転差し止めを、2015年に福井地裁、2016年に大津地裁が高浜原発3、4号機の運転差し止めを、2017年には広島高裁が伊方原発3号機の運転差し止めを決定している。上級審で覆される例が多くあるものの、こうした司法判断は世論に大きな影響を与えてきた。2020年12月には大飯原発3、4号機について設定許可の取り消しの判断も出ている。

②「司法」の「溶融」

「司法」の「溶融」も、国民の知らない内に、着実に進行してしまっている。しかし、市井の人々が伺い知れない伏魔殿とも呼ばれている「司法」の「溶融」の実態を知る人は少ない。

ここに「司法」の「溶融」を示す、典型的な証左がある。

2年前の2022年6月17日の最高裁の原発事故訴訟裁判[18]である。

これは、最高裁第2小法廷で、福島原発事故で避難した人などが起こした4件の集団訴訟で、原発事故の国の責任について最高裁が初めて統一判断を示したことで注目された。そこで、「事故は避けられなかった」として国に賠償責任はないと判決が下された。

実は、その判断をした草野耕一裁判官は、東京電力を大口顧客のひとつにもつ大手ファーム西村あさひ法律事務所代表パートナーであった[19]。本来なら、裁判官は、独立して中立・公正な立場に立つことはもちろん、外見上も中立・公正であることを求められるのは自明であるにもかかわらず、本件裁判については、東京電力寄りの人物が、こうした原発事故の国の責任について判断する最高裁の判事を務めていた。まったく中立・公正ではなかったのである。判事と被告が「同じ穴の貉」であることは、看過しがたいことである。これは、素人目に観ても、どう考えても違和感があり、同時に強い不快感を覚えた。まさに、ここまで、日本の司法は「溶融」してしまっているのかと、愕然とした。

[18]最大の争点は、国が「巨大津波を予測できたか」と「東京電力に対策をとらせていれば事故を防げたか」にあった。国の機関が東日本大震災の9年前の2002年に公表した『長期評価』の信頼性をどう捉えるかで、4つの訴訟の1審と2審の結論は分かれていたが、判決で最高裁判所第2小法廷は「現実に発生した地震は『長期評価』に基づいて想定される地震よりはるかに規模が大きかった。津波も試算より規模が大きく、到来した方角も異なり、仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても大量の海水の浸入は避けられなかった可能性が高い」と述べ、原発事故で国の責任はなかったとする判断を示しました。原発事故の国の責任について最高裁が統一判断を示したのは初めてで、4人の裁判官のうち1人は結論に反対した。https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/after20220617hinan.html

[19]「西村あさひ法律事務所」の元代表であったのは、この裁判で「国に原発事故の賠償責任はない」と判断した草野耕一裁判官のみならず、同事務所の共同経営者であった新川麻弁護士は、政府のエネルギー関連の多くの諮問委員会の委員を務め、生業訴訟など4つの避難者訴訟が最高裁で審理されていた2021年から、東京電力の社外取締役に就任しているまさに東京電力側の人物であった。また、同事務所の顧問で、元最高裁判事である千葉勝美氏は、東京電力の依頼を受け、生業訴訟で東電と国の賠償責任を否定する意見書を提出している。本来、裁判官は、独立して中立・公正な立場に立つことはもちろん、外見上も中立・公正であることを求められていることから、草野耕一裁判官はじめは一連の東電福島原発事故関連裁判の裁判官が、各人そろって東電寄りの人物であった事実に驚くとともに、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情(民事訴訟法第二十四条第一項)」にも抵触する懸念があり、草野氏は裁判官の「独立して中立・公正な立場」を示すためにも東電刑事裁判担当判事として不適切だとの批判があることも、肯首できると思った。

③「行政」の「溶融」

日本政府の独演的な体質も、行政の日本国民に対する「上から目線」のスタンスも、なんら改善しないばかりか、まったく、変わっていない。日本の「行政」は、根本から「溶融」してしまっている。

2011年の福島原発事故当時から、すでに13年の月日が経過したが、特に、日本の「エネルギー政策」を注意深く観ると、その「行政」の「溶融」の実態が、典型的な形で露呈しているのが、観察できる。

「電力業界」によってカネと票で支配された「政治家」は、「官僚」対して、「電力業界」にとって都合の良い政策を強いる。その政策は、国民のためではなく、「電力業界」のためである。国民不在なのである。「官僚」は人事権をにぎる「政治家」に弱いので、「政治家」言いなりに政策を立案し政策を施行する。かくして、「電力業界」に忖度した「エネルギー政策」が、厚顔無恥にも強行されて行く。倫理的な問題があろうと、国際的な潮流に逆行しようと、かまいやしない。そこには、最高学府を優秀な成績で出た「官僚」の矜持や良識は微塵もない。

いまや、2030年までに世界の再エネ設備容量を3倍、エネルギー効率改善率を2倍にすることが国際公約である。日本は、今年が3年に一度の「エネルギー基本計画」の改定の年であり、日本の今後の帰趨を決める重要な年である。来年2025年2月までに国連に提出することを求められているNDCを念頭に、今後の審議において 2030 年以降の電源構成が議論されるようになる。

この期に及んで、石炭火力の存続維持に拘泥し原発依存を続けることは、かえって本格的な気候変動対策の実施を遅らせ取り返しのつかない事態をもたらす。言わずもがな、それ自体、日本に対する世界の評価を貶める実に恥ずべき政策である。こうした利権にまみれた愚策は、日本の自死を意味する。

しかし、残念なことに、今の経済産業省の「審議会」では、国際的な世論を無視するかのように、石炭火力存続に固執し、石炭火力廃止時期の明示を避けた空虚な議論がまかり通っている。そして、あたかもあの福島原発事故も今年の能登半島地震もなかったかのように、原発を「最大限に活用」する政策が、世界の潮流に逆行する形で進められている。そこには良識のかけらもない。

「行政」の「溶融」を象徴する悪しき存在が、この「審議会制度」である。これが曲者である。肝心要の日本のエネルギー政策の重要な意思決定のベースとなる政府審議会・委員会の構成メンバーは、政府の意向を反映させて、意図的に化石燃料業界・原発業界擁護派の「御用学者」で過半数が占拠されている。その結果、各委員会は、脱炭素、脱原発に消極的な空気感に支配されており、化石燃料業界・原発業界擁護のための偏向的な政策立案に向けた恣意的な審議をする。

政府審議会が、「一応様々な異なる意見も伺っている」という体裁を繕うための一種のアリバイ造りのために形骸化してしまっている。審議会では、結論が最初からありきである。利権を反映させた化石燃料業界・原発業界擁護に偏重した政策方針が決まってゆく。ここでは、心ある少数委員の反対意見や正論が通ることはまずない。

「審議会は、免罪符的に政策プロセスを形式的に装おう偽装にすぎない。政治家にとっては、崇高な理念などはなく、国際的な評価や、国民の安寧で健全な生活より、自らの政権維持のために必須不可欠な政権支持母体である経済界の繁栄存続の方が最優先なのだ。」とのとの厳しい批判すらある。

昨年2023年末、ドバイで開催された国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(以下COP28と略称)では、米英日など 原発擁護派の有志国25 カ国が、2050年までに原発の設備容量を現在の 3 倍にするという共同宣言を発表した。これは、世界的に衰退途上の原発ビジネスをなんとか復活させたいと願う原発業界の圧力で政治家が暗躍した宣言である。むろん、COP28の正式な承認事項ではない。

これを受けて、日本政府も、あたかもCOP28の正式なコンセンサスであるかのような空気感を繕いながら、 鬼の首をとったかのごとく、GX(グリーントランスフォーメーション)の一環として、気候変動対策とエネルギー安全保障の名の下、「原発利用の推進は国の責務だ」と言い切った。

だが、こうした日本を含む一部の有志国の意向と、実際の世界の実態との間には大きな乖離がある。

世界の発電電力量に占める原発シェアは1996 年の17.5% をピークに 2022年現在 9.2% まで低下しているのが実態である。この数字が増加に転じることは期待できない。なぜなら、原発は高くて建設に時間がかかるからだ。例えば英国の最新の原発建設コストは kW 当り180 万円超、建設期間は14年程度という。一方、英国政府の資料では洋上風力発電の建設費は kW 当り30 万円程度、建設期間は2年程度、太陽光発電で9万円、1年と見積もられている。

こうした世界の潮流が視野にはいらないのか、あるいは、知っていながらあえて無視しているのか、日本政府は、国民のコンセンサスをまったく得ないまま、原発再稼動を推進し、明らかに、危険な方向に向かって暴走しようとしている。

2050年のカーボンニュートラルに向けて、気候変動対策を加速的に進めることは喫緊の課題であり、これを実現するためのエネルギー基本計画を策定することが極めて重要になっている。その中で、温暖化対策に便乗するかのごとく、2023年に定めた GX 推進戦略が、原子力発電の「最大限の活用」を謳っていることには大きな欺瞞を感じる。その乱暴な議論展開に、大きな懸念を覚える。

今年2024年5月15日に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で「第7次エネルギー基本計画」の策定に向けた議論が開始されたものの、福島原発事故についての言及はなかった。これは3年前の2021年の「第 6 次エネルギー基本計画」とは大きな違いである。福島原発事故後につくられた当初の「エネルギー基本計画」では、政府・電力会社が安全神話に陥って悲惨な事故を引き起こしたことについて真摯に反省し原発依存度を低減するとしていた。

取り返しのつかない事故を踏まえたものであった。実にまっとうな問題意識であった。原発の「活用」と称して、原発推進に舵を切ることは許されないことは当然であろう。にもかかわらず、ここにきて、「原発を最大限に活用する政策」に逆戻りする議論が進められていること自体、時計の針を元に戻そうとする愚策に違和感を禁じ得ない。

このまま石炭火力や原発の存続に拘泥し続けている日本の消極的な姿勢に対して、国際社会からは、「日本の気候危機政策は周回遅れ」だと揶揄されている。こうした時代に逆行する日本の後ろ向きの姿勢に対し、往生際が悪いとの批判すらある。日本に対する国際的評価は地に落ちている。

GHGの85%がエネルギー起源 CO2である日本にとり、「パリ協定」の目標実現を100%担保出来る「エネルギー計画」の策定こそが最善の温暖化対策の鍵となることは自明である。しかし日本は、G7先進国中、石炭火力撤廃期限を明示していない唯一の国である。これ自体、恥ずべき事である。

日本は13年前の2011年3月にカタストロフな前代未聞な福島原発事故を起こした当事国である。世界有数の地震・火山大国として原発の事故リスクが特に高いことは自明である。原発事故リスクが高ければ、発電コストも高くなる。今年2024年1月に起きた能登半島地震でもあらためて明らかになったが、いったん地震が起きたら、住民の原発事故時の緊急避難などはほとんど不可能に近いのが実情である。立地住民の安全な避難を考えると、原発の新増設などはとても現実的とは言えない[20]。

いま政府が推し進めようとしている一連の政策は、ごく一部の企業が利益を得る一方で、電気代・公費負担の上昇や原発の事故リスクの増大など、多くの国民負担を増加させる。国全体としてはマイナス面しかない愚策である。政治に対して大きな発言力と影響を持つ大企業や電力会社等の既得権益層が、この国の公平かつ健全な100%再エネが実装された脱炭素社会構築に向けた思い切ったエネルギー政策を歪めてしまっている事態は深刻である。そこに「行政」の「溶融」の原罪がある。

また、もう1つ「行政」の「溶融」を象徴する由々しき事件がある。「推進と規制の癒着」である。2022年に原発推進側の資源エネルギー庁と規制側の原子力規制委事務局間の7回に及ぶ非公開面談があったことが発覚・露呈した問題である[21]。原発の60年超運転を可能にするための法制度の見直しを巡り、経済産業省資源エネルギー庁が2022年8月、原子力規制委員会が所管する運転期間を規定した法律の改正条文案を作成し、規制委事務局に提示していた。推進と規制の癒着が進んでいることを示す証左であると同時に「行政」の「溶融」を象徴する事件でもある。

このような体たらくでは、今後も、推進側におもねった形で今後も規制が行われてゆく懸念がある。こんな状況で、もし「第2の福島原発事故」が起こっても、規制側は、見苦しい責任回避に終始するであろうことは火を見るに明らかである。こうした腐敗しきった推進と規制の癒着の実態を明らかにして、徹底的にメスを入れ、早期正常化することが急務であることは、言うまでもない。

[20]2011年3月11日に起きた東電福島第一原発事故以降、13年が経過したが、日本でも世界でもエネルギーをめぐる情勢は大きく変化している。原子力については、事故の被害やリスク、放射能汚染や解決不可能な核廃棄物の処分の問題などが依然として未解決なまま山積している。経済的にみても、原発の維持費や建設費は高騰し続けており、今や世界的にも最も高い電源となっている。また、今年2024年1月1日に発生した能登半島地震は、地震国日本における原発の危険性を改めて私たちにつきつけた。

[21]朝日新聞(2023)「原子力規制庁、独立性と透明性徹底を」(社説)岸田政権が進める原発の運転期間延長をめぐり、原子力規制庁が、経済産業省資源エネルギー庁と7回に及ぶ非公表の「面談」をしていた。電話でも数十回、やり取りしていたという。面談では、エネ庁から規制委所管の法律を含む法改正案の検討が伝えられた。規制庁側は、安全規制関連の記述の削除を求めたり、自ら法案の検討を始めたりしていた。https://www.asahi.com/articles/DA3S15519925.html

④「アカデミア」の「溶融」

アカデミアにおける「溶融」も深刻である。この事例には、枚挙に暇がない。

特に、原子力関連分野での「溶融」が顕著である。いわゆる「原子力村」に属する学者200~300人や民間企業も含め原子力産業の中核になる仕事に携わる人は、数千人にも上るとされている。大学等の原子力技術研究機関に電力会社から研究費として献金が行われている。研究者を原子力施設の見学ツアーに招待して接待することは茶飯事であり、核燃料輸送容器などの検査において、関連企業から多額の献金を受けた大学教授が、検査基準を国の基準よりも緩めるよう取り計らうこともある。原子力工学を学んだ学生が、教授の人脈を通じて原子力関係の仕事に就職することが多い。アカデミアが、カネで蹂躙されてしまっているのである。

さらに、直近でも、露骨なアカデミアにおける「溶融」の証左がある。「福島国際研究教育機構 F-Rei」[22]の「フクシマ・イノベーション・コースト構想」である。当該機構は、東京電力福島第一原発事故で被災した福島県の沿岸部、いわゆる浜通りに、新産業創出の中核として政府が同県浪江町に開設する研究教育機構である。福島復興再生特措法に基づく特別な法人として、国が設立する研究教育機関で、福島復興の柱となる「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)」構想の一環で整備される。本構想は、産業集積に加え、人材育成や交流人口拡大などに、国と県市町村が連携して取り組むことを盛り込んでいると謳っている[23]。

しかし、はたして、誰のためのF-Reiなのだろうか。日本という国家の福島に対する贖罪のつもりなのか、あるいは、過去の過ちを上塗りして正当化するための欺瞞なのだろうか。その実態は、福島に、政府主導で、「ハンフォード・サイト(the Hanford Site)」を創設することに他ならない。「ハンフォード・サイト」とは、米国ワシントン州東南部にある核施設群で原子爆弾を開発するマンハッタン計画においてプルトニウムの精製が行われた「核礼賛の地」をモデルとされている場所である[24]。

一部の原子力専門家から「アメリカで最も有毒な場所」「事故が起きるのを待っている、地下のチェルノブイリ」と言われている。米国で最大級の放射性廃棄物問題を抱えており、除染作業が続けられている 忌まわしき場所なのである。過去の忌まわしい国家犯罪とも言うべき黒い歴史を、美名の下で上書きしようとする国家ぐるみの欺瞞に過ぎない。

はたして、日本政府が、福島の人々の了解を得ずに、実は、「ハンフォード・サイト」を新設しようとしていることを知ったら、そして「核礼賛の地」をモデルにしていることを知ったら、地元自治体は、福島県の人々はどう思うのだろうか。当該機構は、表面的には、人材育成の場でもあることを謳うが、軍事転用可能な国家プロジェクトが研究内容になれば、特定秘密に指定される可能性もある。核兵器開発の可能性も否定できないとの懸念も専門家からは問題提起されている。そんな危険極まりない施設を、本当に、あれだけ核で苦しんできた福島の人々が歓迎するとは思えない。

日本政府は、福島原発新設前の時代も、設置・稼働後も、そして、福島原発事故後も、さらには、これからも、ハンフォード・サイト新設という今後においても、同じ、福島の人々に大変失礼な振舞と無神経な罪を重ねているのではないか。どこまで、人権を蹂躙したら気が住むのであろうか。

[22]2023~2029年度の7年間の事業規模は計1000億円ほどで2023年度は研究開発費や人件費など146億円を計上しているこの「福島国際研究教育機構 (F-REI: エフレイ) 」について、政府の公式見解は、以下の通りである。「福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる創造的復興の中核拠点を目指している」と。しかし、はたして、かように謳われているものの、町民の大半は避難先から戻っていない中で、地元町民からは「機構ができても、地元住民の復興にはつながらない」と冷ややかな声が上がっている。東京電力福島第一原発事故で被災した福島県の沿岸部、いわゆる浜通り。新産業創出の中核として政府が同県浪江町に開設するのが「福島国際研究教育機構」だ。モデルにされたのは米国の核施設のハンフォード・サイト(the Hanford Site)周辺地域。原子力や核兵器を礼賛する地である。

[23]復興庁の安藤輝幸・参事官補佐は、「震災前の状態に戻す復興ではなく、国の産業技術力の強化に資するものにしていきたい」「新産業創出の司令塔として機能していく」「震災前の状態に戻す復興ではなく、国の産業技術力の強化に資するものにしていきたい」と、力強く語っているが、はたしてどうなのか。そこに偽善の腐臭を感じる。

[24]ハンフォードについて、日本政府は、復興庁の有識者会議がまとめた原発事故の被災地復興に関する報告書において「軍事用のプルトニウムが精製され、放射能汚染に見舞われたが、環境浄化のために多くの研究機関や企業が集積し、廃炉や除染以外の産業発展に結び付いた」と復興の成功例のように位置付けている。そして、「1940年には1万8000人ほどの人口が、2020年には30万人近くに達した」とし、「全米でも有数の繁栄都市」と絶賛している。しかし、ハンフォードの実態は、原爆の開発拠点の一つで、その後の冷戦期間にも精製作業は続けられた、原子力が礼賛される地域なのである。

⑤「マスメディア」の「溶融」

「メディア」の「溶融」は、深刻な問題である。

本来、ジャーナリズムの本義は、「権力のチェック機構」にあり、「フリーダム・オブ・スピーチ」と「フリーダム・オブ・プレス」という「基本的人権の最も中核的な部分」を日々担っている役割が、そのレゾンデートルである。権力というのは一般に暴走しやすい。同時に、権力は腐敗しやすい。だからこそ、権力が健全な権力であるためには、三権分立の「司法」、「行政」、「立法」の外の「ザ・フォースエステート(the fourth estate)」としての、ジャーナリズムの権力チェック機能を果たす重要な役割として期待されているのである。

しかし、いまや、日本では、13年前の「3.11」の原発事故後にみられたような、原発の安全性や電力事業者の資質を厳しく問う報道姿勢が、いまやまったく失われてきている。むしろ批判的に取材し検証するのではなく、単に聞いたまま報道する業界の一広報機関に堕してしまっている。「メディア」も、原子力村によって蹂躙・支配されているのである。その実態はなんともふがいない。

原子力の商業利用がはじまる1年前の1965年度からの東京電力の「広告宣伝費」である「普及開発関係費」の推移を有価証券報告書で検証すると、当初1965年度7億5000万円であった費用が、2009年度には243億円へと、45年間で30倍以上もの急膨張をしている[25]。

2011年の「3.11」の東日本大震災で未曾有の原発事故が引き起こされると、安全神話を作り出してきたマスコミ、そして広告に出演していた芸能人や学者たちにも批判が高まったが、その後、福島原発事故発生から3、4年がたった頃から、メディアでは「原発広告」が完全復活している[26]。

そして、福島原発事故後も、国民に原発再稼働を自然に受け入れさせようとして、膨大な広告宣伝費を投入して、巧みに宣伝を展開しており、さらには、マスコミ関係者を原発推進講演会の講師として招聘し多額の講演料を支払うケースや、新聞等に原子力の有用さを宣伝する広告記事を大々的に掲載するケース等、カネの力で、「メディア」を骨抜きにしている事例は多く散見される。

その成果なのか、一部の気骨のあるメディアを除いて、もはや大手広告主である原子力村の企業を相手に、厳しい批判を展開することが事実上困難となっている。事故発生から数年は、あれだけ放射線の問題や原発のリスクを追及してきたマスコミも、いまや、再稼動への批判的記事も含め原発問題をほとんどとりあげなくなった。この一連の洗脳費用はすべて国民が負担している電気料金から出されているのは、なんとも皮肉な話ではある。

今年2024年元旦に発生した能登半島大地震においても、こうした日本の「メディア」の「溶融」が垣間見られた。この能登半島大地震では、北陸電力の志賀原発が数々のトラブルに見舞われた。電力会社の説明は二転三転し、実状はなかなか明らかにされず、報道機関が原発敷地内に取材することが許されたのは、被災から2か月以上も経ってからであった。ありえない話である。

しかしながら、このことが大きく問題視される様子はなく、多くのメディアは、政府・電力会社が地震直後にリリースした「安全性に問題はない」という発表をそのまま無批判に報じた。本来なら、もっと厳しく真相究明を追求すべきジャーナリズムの姿がそこにはなかった。そして、検証不十分なまま、原発で実際に何が起きているのかを市民が知ることは困難な状況で今日に至っている。

いまこそ、日本において、健全な本来のジャーナリズムの復活が急務である。そして、日本政府の暴走を厳しく監視し、時に批判する時期に来ている。いまこそ、政府の政策決定において、政府方針に批判的な見解を示す専門家も排除されず、主権者である市民が公正に参加できるようなプロセスの実現が必須不可欠であることは論をまたない。

[25]メディア対策は、東電を含む電力業界全体の課題であった。東京電力や関西電力、中部電力など電力10社で構成する電気事業連合会で1971年から1981年にかけて広報部長を務めた鈴木建氏は回顧録『電力産業の新しい挑戦』の中で赤裸々にメディア対策における原子力の広報費について、原発立地対策や世論の動向への対策費として「単なるPR費ではなく、建設費の一部」であると語っている。

[26]日本政府は、原子力発電を火力発電と並べた「重要なベースロード電源」と定めており、電源構成における原発比率を1%(2017年度)から20~22%(2030年度)まで高めようとしている。比率をこれだけ上げるためには実に30基程度の稼働が必要と見積もられている。そのため、電事連等の電力業界は、国民に再稼働を自然に受け入れさせようとして、一見ソフトに思える俳優を採用して、巧みに宣伝を展開している。

3.原発が今後とも合理的な選択肢になりえない明確な根拠

以上、日本の屋台骨を構成している肝心の「政治」「司法」「行政」「アカデミア」「マスメディア」において「溶融」が起こってしまっている実態についてfactを中心に観察してきたが、日本が抱えている事態は、想定以上に深刻であることが明らかになった。

そして、そのすべてが、「3.11」を契機に白昼の下に露呈した「原発問題」に通底していることが、浮かび上がってきた。さらに言うならば、「原発問題」は、日本の屋台骨を構成している多軸的な基幹部分における「溶融」を原因とした複合的な人災であることが、明らかになった。あえて、換言すれば、日本のやがて致死的な多臓器不全に至るかしれない現下の「溶融」の実相が、実は、「原発」という1つの病巣からみごとに俯瞰出来たことを意味する。

この「原発」という病巣を除去し、その根本原因を解決することは、それの作業自体が、実は、今後、新たな病巣への転移を未然に防ぐ未来志向的な意味でも、二重の意味で、重要な意味を持つと考える。

こうした観点から、この機会に、本論において、原発について総括することは、意味があると考える。

もはや、専門家の間では常識であるが、原発には他の電源と比べて、以下の5つの大きなリスクが存在する。そして、結論として、この看過できない深刻なリスクが不可避的にあるがゆえに、原発は、今後とも合理的な選択肢になりえない。もはや、それは、国際的な常識である。

以下、それぞれのリスクを分析し、原発が今後とも合理的な選択肢になりえない明確な根拠について、論点整理してみたい。

①過酷事故リスク

原発には他の電源にはない「過酷事故」というリスクがある。福島第一原発の事故は、その可能性が現実のものであることを知らしめた。過酷事故による、社会・経済・環境に与えるリスクは、一電力会社を超えるリスクであり、社会として、国家として考えなければいけないリスクである。

福島原発事故による総コストは、政府の見積でも 22 兆円を超えており、おそらくさらにコストは高くなることは間違いない。いったん事故が起きれば、このようなリスクを抱える電源は他にはない。2度と故郷に帰れない悲劇を生み出すリスクがある原発という発電方法は、倫理的にも経済的にも許容できない。もはや、かような甚大リスクをはらむ原発は、合理的な正当性を失っている。

②既存原発の頻発する事故トラブル、老朽化、低稼働率のリスク

既存原発は、大規模地震や津波等の甚大な災害リスクだけではく、日常的に、事故トラブル、老朽化、低稼働率等の多岐にわたる深刻なリスクを抱えている。通常運転時でもリスクが十分にある。「温室効果ガスを一切排出せず、低コストで、安定供給に資する」と大いに喧伝された時期もあったが、実態はまったく違う。低コストではない。安定供給もままならない。宣伝文句は詭弁である。

日本原子力産業協会の調べでは、2023年度の原発稼働率はわずかに28.9% に留まる。中には、玄海4号(99.8%)、川内1号(99.6%)、大飯3号(88.5%)と高い稼働率を示す原発もあるが、地震が来る度に原発は止まることは周知の事実である。些細なトラブルがあっても止めなければいけない。

さらに今後問題なのは、老朽化による稼働率の低下である。フランスでは、2022年、10基以上の原発が停止していた日数が 357日(1年の98%)もあり、20基以上の停止期間も278日(同76%)に上った[27]。フランスの原発年齢は38歳だが、日本も32歳と老朽化が進んでいる。ましてや、寿命延長が稼働率低下につながるリスクも見逃せない。寿命延長の先進国である米国でも閉鎖までの平均寿命は47年、世界平均では43.5年であり、60年以上の寿命延長はリスクが大きい。

よって、既存原発の頻発する事故トラブル、老朽化、低稼働率のリスクの観点からも、原発は、合理的な正当性を失っている。

③経済的リスク

原発は経済性がまったくない。他の発電手段と比較してなんら比較優位性を確認できない。福島原発事故後、世界的に原発の新設コストは従前の2~3倍以上になった。100万kW級原発を1基建設するのに1兆円以上の建設費を要するようになった。原発再稼動や新設は、温室効果ガス排出がゼロだからといって、いまや、経済的観点からもまったく合理的な選択肢ではなくなっている。その証左には枚挙に暇はない。例えば、フランスのフラマンビル原発3号機(160万kW) の建設コストは、建設開始の2004年当初、30億ユーロ(約4200億円)とされていた。ところが 2022年末には132億ユーロ(約1兆8000億円)となってしまった。

日本でも、同様で、既設の原発もまた経済性がなく、電気料金を底上げしており、見えない形で国民生活を圧迫しているのが実態である。原発再稼働によって電気料金が下がるのではなく、原発再稼働を目指したことによって現実に負担が増加している。また、原発建設には時間がかかる。時間は、コストであり、リスクでもある。日本政府はGX推進戦略で、「次世代革新炉」の建設に取り組むとしているが、原発の建設期間は10~20年とされており、2050年のカーボンニュートラルに間に合わない。

新設の原発の建設期間は長期化するリスクがある。2013~2022年の10年間に運転開始した世界の原発66 基の平均建設期間は9.4年だが、最短の4.1年(中国)から最長は42.8年(米国)と不確実性が高い[28]。特に新型炉は、許認可問題も含め、建設期間が長期化する傾向がある。これは、そのまま建設費の増大につながり、自由化市場ではそのまま投資リスクが高まってしまう。

こうした情勢を世界のエネルギー市場はよく見ている。IEAによると、2022年の世界の電力部門の投資額 1.1兆ドルのうち、再エネが0.6兆ドルに対し、原子力はわずかに 0.05兆ドルにとどまっており、再エネへの投資が今後も増加傾向にある。平均発電コストでも原発は再エネに劣っており、自由化市場での投資リスクは大きいと判断される。以上から、「脱炭素社会」構築のためとは言え、他にも選択肢があるなかで、あえて経済的リスクを抱え、経済的にも比較劣後な原発を選択する合理的根拠は皆無である。

[27]Mycle Schneider(2023)“World Nuclear Industry Status Report”

https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2023-.html

[28]Mycle Schneider(2023)“World Nuclear Industry Status Report”

④廃炉・放射性廃棄物処分リスク

これまでに原子力発電を利用してきた結果生まれた「負の遺産」が、「廃炉問題」と「放射性廃棄物処分問題」である。放射性廃棄物の処分方法が明確化されていない現状は「トイレなきマンション」と揶揄されている。これは、今後脱原発に向かうにしても、向き合わねばいけない負の遺産である。

原発を活用するのであれば、さらに今以上の「負の遺産」を抱えることになる。いわゆる「核のごみ」問題は、未解決のままで、高レベル放射性廃棄物の問題は深刻である。高レベル放射性廃棄物は、数十秒そばにいただけで人間が死亡するほど毒性が強い。放射能レベルが自然界と同等となるには10万年程度かかる。いまだ最終処分場が完成した国はない。4つのプレートがぶつかる日本でそもそも地層処分が可能なのかという根本的な問題もある。

日本学術会議は「万年単位に及ぶ超長期にわたって安定した地層を確認することに対して、現在の科学的知識と技術的能力では限界があることを明確に自覚する必要がある」と指摘している[29]地学研究者らの専門家は、日本で地層処分が不可能だと主張している[30]。こうした観点からも、原発は、すでに合理的な正当性を失っている。

[29]日本学術会議(2012)「高レベル放射性廃棄物の処分について」

[30]2023年10月に地学研究者ら 300 名余りが発表した声明は、「変動帯であるがゆえに、構造運動の影響も受けやすく、岩盤も不均質で亀裂も発達し、脆弱な個所もみられ、割れ目に地下水が存在しやすくなる」とし、原発が生み出す「高レベル放射性廃棄物」の地層処分の安全性に対しては、科学者間でも合意は得られていない。ましてや国民の間にも合意があるとは言い難い。政府が「日本で地層処分は可能」という立場を固持し、処分場選定を進めれば、当然住民の反発が起こる。それを恐れて、政府が今まで取ってきた手段が「交付金+密室交渉」であった。地層処分のための調査の第一段階である「文献調査」では 2 年で 20 億円、第二段階の「概要調査」では 4 年で 70 億円の交付金が受け入れ地域に交付される。この金額は人口減や財政難に苦しむ過疎地域には魅力的に映ることもある。それを利用して、政府は応募の権限を持つ首長や一部住民を交付金で釣り、調査を受け入れるよう水面下で交渉する。そしていきなり核のごみの調査応募の話を聞かされた住民の間で対立が起こり、コミュニティに分断が持ち込まれる。このように地域コミュニティの日常生活の隅々にまで分断が入り込んだ。「関係修復の出口が見えない」と涙ながらに証言する住民の姿を何度も筆者は目撃した。この事態は、地域の豊かな絆の中で穏やかに日常生活を営む「平穏生活権」の侵害と言える。つまり、強引な国策の推進による人権の蹂躙として、核のごみの処分問題を捉える必要がある。現在の最終処分政策は、負担や利益を公平に分かち合い、社会的弱者の権利を擁護するという気候正義に背いている。原発を気候危機対策として用いる限り、無理やり核のごみの調査を押し付けられる小さな地域コミュニティの犠牲が繰り返されるだろう。

⑤核拡散・セキュリティリスク

国際的な安全保障リスクとして、核拡散や核施設の攻撃や核物質の盗難等の核セキュリティリスクは避けられない。天然ウランを原子炉の燃料にするためのウラン濃縮技術、使用済み燃料からプルトニウムを取り出して再利用する再処理技術は、核兵器への転用が可能な技術である。特に、核兵器の材料である「プルトニウム」の回収(再処理)と利用は、核拡散や核セキュリティリスクを大きく高めるため、国際的な懸念を呼ぶ。

また、2022年3月4日に起こったロシア軍によるウクライナ最大の原発であるザポリージャ原発攻撃は、原発が抱えるセキュリティリスク問題にあらたな一石を投じた[31]。日本海岸に多くの原発を設置している日本は、北朝鮮からのミサイル攻撃の脅威にさらされている。万が一、北朝鮮からのミサイルが新潟の柏崎刈羽原発に落下したら、深刻かつ甚大な被害が起こることは必至である。そうした万が一の事態に備えて、日本政府が盤石な防御態勢を固めているという安心材料は、残念ながら確認できていない。よって、核拡散・セキュリティリスクの観点からも、原発は、すでに合理的な正当性を失っている。

[31]ロシアの地上軍が、2022年3月4日にザポリージャ原発を攻撃・占領した目的は、原子炉の破壊ではなく、ロシア軍の支配下に置くことだった。マサチューセッツ工科大学(MIT)のR・スコット・ケンプ教授(原子力科学)は「ロシアは電力が権力の巨大な道具であることを理解している。ザポリージャ原発の出力を意図的に変化させれば、国全体が安全な水やガスを手に入れることができなくなり、食料を冷蔵するための電力や、軍や政府が通信に必要とする電力を実質的に失うことになる」と説明している。ちなみに、ウクライナ政府は2022年3月5日付国連事務総長宛の書簡で、こう警告している。「ザポリージャ原発の発電ユニットにおける核燃料の冷却は、安全運転手順の要件に従った設計システムにより確保されているが、核燃料の冷却システムを失えば、環境への著しい放射性物質の放出につながる。このような災害が起きれば、チェルノブイリ原発や福島第一原発など、これまでに記録されたすべての原発事故を凌ぐ可能性がある。ザポリージャ原発の敷地内にある使用済み核燃料プールの周辺にもロシアの砲弾が落下したが、この施設が打撃によって損傷を受けた場合、大規模な放射能放出につながることが考えられる。

以上、原発が抱える不可避的5つの大きなリスクについて論点整理したが、この看過できない深刻な原発リスクに対して、現在、その対応が盤石であることを示す安心材料は一切確認できていない。

あの「3.11」の福島原発事故後も未解決のまま続いている深刻な諸問題に加え、多様な解決不可能な事故トラブル、老朽化、低稼働率のリスク等によるCO2排出削減効果の減衰、経済的なリスク、時間的制約問題、核拡散・セキュリティリスク等々のいずれをとっても、原発には、とうてい克服困難な深刻な課題が山積している。こうした難問山積の原発に、あえて拘泥・固執する合理的根拠は皆無である。

したがって、どう考えても、日本がとるべきは原発抜きの再エネと省エネルギーを2軸とした「脱炭素」であり、原発は、選択肢としてありえない。

4.いま日本が進むべき道

2050年のカーボンニュートラルに向けて、石炭火力廃止、電力の脱炭素化は、まずは目指すべき達成可能な課題である。化石燃料・原発依存社会からの早期の脱却をすすめること、できるだけ早期にまずは電源の再エネ100%化を達成する必要がある。これからの5年間および10年間にどれだけGHG排出削減ができるかが今後の人類の将来の岐路を決める。それは、日本の未来の命運を決めると言っても過言ではない。

2025 年前半に国連への提出が予定されている新たなNDCに関する論議がなされる今こそ、正しい方向に舵を切るため、みんなで大きな声をあげる時である。

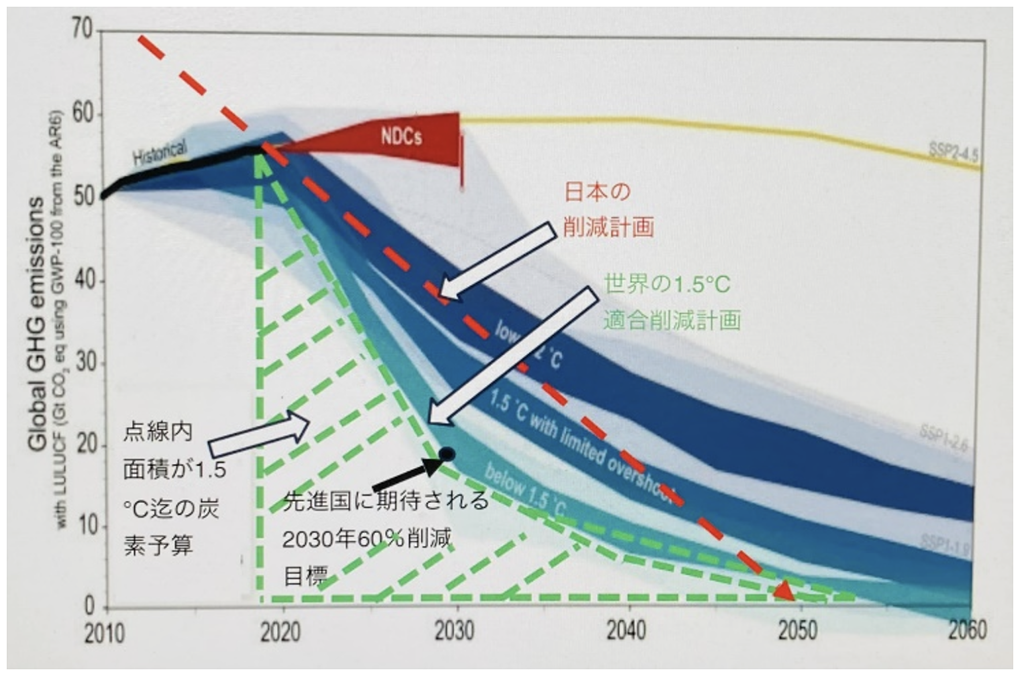

下図【図2】は、今後2060年までの世界全体のGHG排出削減の時系列的推移予想を示している。縦軸がGHG排出量、横軸が時間軸である。

赤い破線は、日本のGHG削減計画を示している。しかし、この日本の直線的な計画には、無理がある。無理やり2050年カーボンゼロに辻褄合わせをしたに過ぎない。方や、緑色の破線は、1.5℃目標に適合した世界標準のGHG削減計画を示している。この世界標準と日本の計画との乖離はあまりに大きい。

(出典)西岡秀三(2024)「1.5℃適合政策に向けて今、日本 NDC を改訂再提案しよう」

国際エネルギー機関(International Energy Agency ;以下IEAと略)の将来予測などを見ても、2050年に向けて電力システムでは再エネが太宗を占めるようになることは確実視されている[32]。もはや、これは、既に国際常識である。この世界的潮流に逆行するような石炭火力温存という愚策を性懲りもなく、いまだに固持し続けようとしているG7国がある。それが、日本である。

現在の日本政府の政策的な後押しは全く不十分である。むしろ、逆に足を引っ張っている。今の日本の気候政策では、この気候危機を脱することは不可能である。

現在の日本の気候危機政策の延長では、一旦上昇した気温をもとに戻すことは事実上、ほぼ不可能となり、このままの状況が続けば「温暖化」では収まらず、「沸騰化」の時代が常態化してしまう。そして、このまま石炭火力存続に拘泥し続けている限り、日本は世界から完全に置き去りされてしまうであろう。

現在、日本のエネルギー政策では、石炭など化石燃料発電所温存のために水素・アンモニア混焼、CCUS(炭素回収・利用・貯蔵)などの利用や、原子力推進がうたわれているが、いずれも、コスト、GHG削減効果、実現可能性に大きな問題があり、化石燃料購入による国富流出を促進し、エネルギー安全保障を弱める。一部の企業は利益を得るものの、国全体としてはマイナス面しかない選択肢である。一部の化石燃料・原子力業界の利益を守るために、1.5℃目標に適合した国際公約が達成できないばかりか、膨大な国富流出を容認し、国民に原発事故リスクの不安を与え続け、過大な電気代・公費負担を国民に強いる国民不在の愚策は、即刻、撤回すべきであろう。

COP28の要請に応じて、化石燃料からの転換、特に石炭火力は2030年までに廃止し、再エネの設備容量を2030年に3倍(風力は10倍、太陽光は2.9倍)にすることが可能であることが示されている。そして 2035年には、CO2の削減量は2019年比で66%(日本の NDC 基準年 2013年比で71.8%)となり、GHG にして62.7%(2013 年比では67.9%)削減が可能となる。

わが国日本も、待ったなしの深刻化する気候危機に立ち向かうべく、既得権益を排して、旧態依然としたエネルギーシステムの抜本的改革を遂行し、化石燃料に依存しない真の持続可能な「脱炭素社会」構築の道筋を作ることが最優先の急務であることは論をまたない。

日本は、欧州に比べて格段に再エネのポテンシャルの高い国である。加えて、最先端の技術もそれを実現するための必要資金もある。先行研究では、既に日本でも「2050年までに100%再エネが実装された脱炭素社会の構築をすること」は十分可能であることが証明されている[33]。化石燃料・原発依存社会からの早期の脱却を果たし、再生可能エネルギー100%化の実現によって2050年のカーボンニュートラルを達成することは可能なのである。

来年2025年前半に日本が提示する予定の新たなNDCの内容と質の如何が、日本の将来を占う鍵となることは自明である。世界中が、日本の新たなNDCの内容を注意深く見守っている。そして、はたして、日本が、ノブレス・オブリージュを担える真の一流先進国としての資格をもっているのかを、しっかり見定めようとしている。日本の先進国としての矜持が試されているのである。日本も、脱炭素化に向かう具体策のあるエネルギー基本計画と野心的な 2035年NDCが求められる。これは、先進国としての矜持があるのであれば、当然の責務である。

世界の温暖化対策に後れを取ることは、地球沸騰化に加担するだけではなく、脱炭素化に向かう世界の産業界の中で日本企業の国際競争力を失うことに直結する。今年2024から来年2025年にかけて、世界で脱炭素関連政策・投資が本格的に進む年であると言われている。こうした中、いまこそが、日本の気候政策を見直す絶好の機会である。

今、日本では、世界の人類、未来社会そして日本の将来に禍根を残すことになることを憂慮する良識ある有志市民たちが、様々な立場にある方たちと緩やかに団結して、日本の気候政策をまっとうなものに変えることを社会に呼びかけている。こうしたrespectすべき有志たちの行動に敬意を表したい。

日本政府は、いまのGHG削減目標設定の考え方を改めて、2030年までに2013年比で少なくとも60%以上削減、2035年にはIEAが要求する80%削減という大幅削減の道筋に転換するなど、現在の不十分なNDCの見直し作業を徹底的に行い、その結果を 2025年前半に国連への提出が予定されている我が国の新しい削減目標とするべきであろう。併せて、国際的にも通用する効果的な炭素税、排出量取引の早期の本格的導入や、現在の気候政策形成過程への市民参加を加速させるとともに、国民的議論も含めた気候危機政策形成プロセスに法的な強制力を持つ新たな仕組みの構築も進めるべきあろう。

[32]IEA(2021)“Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector”

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

[33](出所)「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ2024版~日本はCOP28の要請に応えられるか?2035年GHG60%以上削減を可能とするエネミックス提案~」https://www.wwf.or.jp/event/organize/5643.html

5.いまの日本に必要な「まっとうなスタイルと流儀」

いまの日本は、残念ながら、まっとうではない。」との厳しい自省の声も側聞する今日この頃である。

むろん、表面的には、諸外国に比べて凶悪な犯罪も少なく、安全な国だし、風光明媚な場所も多く、食事も美味しいし、人々は穏やかで優しいし、その魅力に惹きつけられた多くのinboundの外国人観光客が大挙して来日していることは、喜ばしいことである。確かに、好いところも一杯ある。誇るべき魅力も長所もたくさんある。しかし、これは、必ずしも、いまの日本が「まっとうな国」であることを担保してはいない。

かつて、いまから22年前の2002年に世に出た村上龍の小説『希望の国のエクソダス』 [34]には「この国には何でもある。本当にいろいろなものがあります。だが、希望だけがない。」と言う一文があった。

確かに、この洞察の通り、「いまの日本には、何でもあるが、希望がない。未来がない。真の幸福がない。そこには、表面的な穏やかな日常に隠された不穏な空虚さがある。」と言われても、全面否定できないもどかしさはある。

空虚な国会論戦、日常茶飯事化した企業の不祥事についての企業経営者の言い訳じみた陳謝のシーン、さらに長引きそうな「失われた30年」、1990年代から続く閉塞感、解消しない格差拡大、一体感の喪失、批判精神が欠落した表層的なメディア、危機感のない人々等々を垣間見るにつけ、「はたして、日本の未来に希望を持っている人が、一体どれくらいるのか」と問われたら、即答に窮する。こうした数々の自省の言は、必ずしも、自虐でも悲観でもない。むしろ、冷静な分析であり、正鵠を射ているとも思う。

なぜなら、致命的なことに、肝心要な、政治家も、官僚も、企業経営者も、メディアも、みな、「まっとう」ではないからである。本物ではないからである。実存がないといっても良かろう。どこか、人間の顔をしていない気がする。空虚な感じがする。本来の原型をとどめることなく、まさに「溶融」しまっているのである。はたして、いつから、日本は、こうなってしまったんだろうか。

無論、すべてがそうだとは言わない。しかし、宿痾とも言うべき「“個”のなかに見る“公”の不在」という病に罹患してしまっている点が気になる。以前は、もっと力強さと迫力とともに、包摂力や包容力があった。しかし、今の日本では「利他」が衰弱し、「利己」が増殖している気がしてならない。政治風景1つを眺めていても、政治家自身も小粒になって、人間にとって最もかけがえのない「尊厳」を担保してくれるはずの人間的な瑞々しい「利他」にあふれた気高い理念が感じられない。

空虚な軽々しい美辞麗句や、木で鼻をくくったような見苦しい責任回避の答弁の裏に見え隠れする本音は、私利私欲、自己保身、組織防衛だけである。何かが起こっても意味不明な言い訳と責任回避のみ。形式的な謝罪はあれども、心から反省している風ではない。方や、国民は、はなから、政治に期待することを放棄してしまっており、日々の些事に忙殺され、手元のi-phoneの狭い世界に埋没し、現実逃避に終始する。これでは、どんなにGDPが高くとも、なんとも寒々しくつまらない世の中であろうか。

人間にとっても、国家にとっても、「まっとうなスタイルと流儀」は、本来大事な存在要件のはずである。必須不可欠な基本であるはずである。その「まっとうなスタイルと流儀」が、今の日本にはない。この現象は、「溶融」と形容せざるをえない。

「まっとうなスタイルと流儀」は、我々1人1人にとっても、人間のかけがえのない尊厳を担保してくれる、救いとなる大事な鍵となる。そして、同時に、「国家」にとっても「企業」にとっても、「政治」「司法」「行政」「アカデミア」「マスメディア」にとっても、本来、必須不可欠であると考える。

はたして、この「溶融」する日本に、未来はあるのであろうか。

答えは、明確である。「まっとうな日本の未来はある。必ずある。ただし、それは、これからの我々の一挙手一投足次第である。」と。今、再稼働すべきなのは、原発ではなく、「まっとうな日本」である。

まず、試されるのは、気候危機時代の今、化石燃料、原発、そして市民不在のエネルギー政策論との不適切な位相を解体して、日本が、世界に誇れる化石燃料にも原発にも依存しない「まっとうな気候危機政策」を打ち出すことであろう。この作業が、「政治」「司法」「行政」「アカデミア」「マスメディア」でまさに進行中の「溶融」を阻止し、さらに、「まっとうな日本」の再生に向け正常化するための大事な第一歩になるだろう。これは、大事な踏み絵なのである。日本は、いま、まさに、試されているのである。

まっとうな日本の未来はある。必ずある。

日本には、必ず、希望も、未来も、真の幸福も、まっとうな社会も、取り戻せるはずだから。

(end of documents)

[34]2002年に世に出た村上龍の壮大なスケールで、この国の絶望と希望を描く超大型長編。失業率が10%に迫り、円が暴落した日本。「この国には希望がない」と80万人の中学生が、学校を捨てる。 彼らは、ASUNAROという組織をつくり、ネットワークを築いてビジネスを開始し、国家との情報戦を制し巨額の資金を得て、日本という国からの独立を目指す。やがて北海道に半独立国を作る。地域通貨で独自通貨の発行にまで踏み切る。通貨自体が投機対象の商品となってしまうことを懸念して、供給量をしっかりコントロールする。日本が行き着く未来を2000年当時に予測して書き上げたとの高い評価がある。