いまこそ、日本の企業経営者にとって、襟を正して、直視しなくてはならない大切な課題がある。

「グリーン・ウォッシュ(greenwashing;見せかけの環境配慮)」 である。

企業が、好いと思ってやっていても、無自覚に、そのリスクを冒している可能性があるからである。

世界的に脱炭素や生物多様性への取組が加速する中、日本企業の間でも、取引先や資金調達先からの高い外部評価を獲得しようと、自社の気候変動対策や環境保全の取組を、顧客や投資家などのステークホルダーに伝えようとする広告がいたるところで見られるようになってきた。

むろん、気候変動対策や環境保全の取組それ自体は、よいことであるが、ここで、企業が注意しなければならないことがある。

実は、そうした広告や主張が、「科学的根拠が欠けている、あるいは誤解を招くような内容になっている」といった指摘、つまり「グリーン・ウォッシュ」[1]であると指摘されるケースが頻出してきていることである。そして、これが、命取りになる事例すら多発しているのである。

油断して、このグリーン・ウォッシュへの対応を1つ誤ると、その企業の持続可能性にとって致命傷ともなりかねないのである。「後悔先に立たず」である。

よって、企業価値を高めるための広報戦略が、逆に企業のレピュテーションリスク(信用リスク)となってしまう恐れのあるグリーン・ウォッシュについて、深い理解と対応が必須不可欠となっている。

感覚的には、分かっているつもりでも、実のところ、本当に理解して、実践している日本企業は、驚くほど少ない。まだ、グリーン・ウォッシュが扱い方次第で、自社の持続可能性をも脅かすほどのリスクにもなりうる事態の深刻さを、企業経営者自身が、しっかり理解し、自社の全ての行動に確実に反映させている日本企業は、驚くほど少ないのである。

本来、社長の専権事項であるべきグリーン・ウォッシュ対応を、いまだに、広報部や広告宣伝部に丸投げして、一部門の管轄で対応している企業も多い。そこに、その企業の解像度の低さが、垣間見れる。

企業の持続可能性を担保しているのは、「信用」である。「信用」が、企業の生命線なのである。企業がグリーン・ウォッシュに陥らないよう真剣に取り組まなければならない本当の理由は、そこにある。

いったん、その「信用」が崩壊してしまったら、どんなに素晴らしい歴史を誇り、どんなに優秀な高度な人材と最先端の設備と世界有数の高いノウハウと競争力を誇っている企業とても、たった1日で、その企業生命が絶たれる可能性も十分ある。「信用」の失墜には、くれぐれも警戒しなくてはならないのだ。

「信用」が崩壊し、顧客離れが始まり、その企業の製品やサービスを選考しなくなり、急激に売り上げが減少し、業績がつるべ落としに悪化すると同時に、投資家や金融機関が、投資先としてその企業が信頼できないと判断したら、その瞬間から、その企業の資金調達の生命線が絶たれる。つまり、本業と資金調達の両面から、その企業は、多臓器不全に陥り、生命線を絶たれ、急速に死に至るのである。

特に、グローバル化が進展し、販路もサプライチェーンもファイナンスもグローバルネットワークに組み込まれている現代社会においては、インターネットの発達もあり、「信用」の失墜というリスク情報も、瞬時に世界中に流布・共有化され、その瞬間、販路も、サプライチェーンもファイナンスも、瞬時に遮断されるリスクを覚悟しなければならない。

日本だけで通用するガラパゴス的な「日本の常識」は世界に通用しないのである。いったん、「信用」が崩壊してしまった後で、どんなに、長い弁明や正当化の労をとっても、すべては詭弁と見做され、火消しの努力は徒労に帰すと考えた方が好い。まさに、「覆水盆に返らず」なのである。

そもそも、「グリーン・ウォッシュ」とは、「企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響が正味プラス又は正味中立であると示唆すること」を意味する。

換言すれば、「実際は環境改善効果がない、又は、調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、環境面で改善効果があると称すること」[2]を意味する。簡単に言えば、真実に反した虚偽の情報開示であり、それによって、「信用」を毀損してしまう最悪の所作なのである。

では、はたして、そもそも「グリーン・ウォッシュ」の何が問題なのか。問題は、消費者や投資家などが環境に配慮されていると思い込み、適切な選択肢を選べず、結果的に環境問題が深刻化してしまうリスクと本当に環境に配慮している企業が隠れてしまう危険性にある。そもそもコストをかけずに「やってるフリ」だけすること自体、free ridingであり明確な「不正」である。この虚偽情報の開示という詐欺的な行為は、特にグローバル社会においては、市場から駆逐され市民権を剥奪されるリスクを伴う。

とりわけ、「グリーン・ウォッシュ」の中でも、気候危機に関するウォッシュは「クライメート・ウォッシュ(climate washing)」呼ばれて、厳しく糾弾されており、実際に世界中で訴訟も多発している。

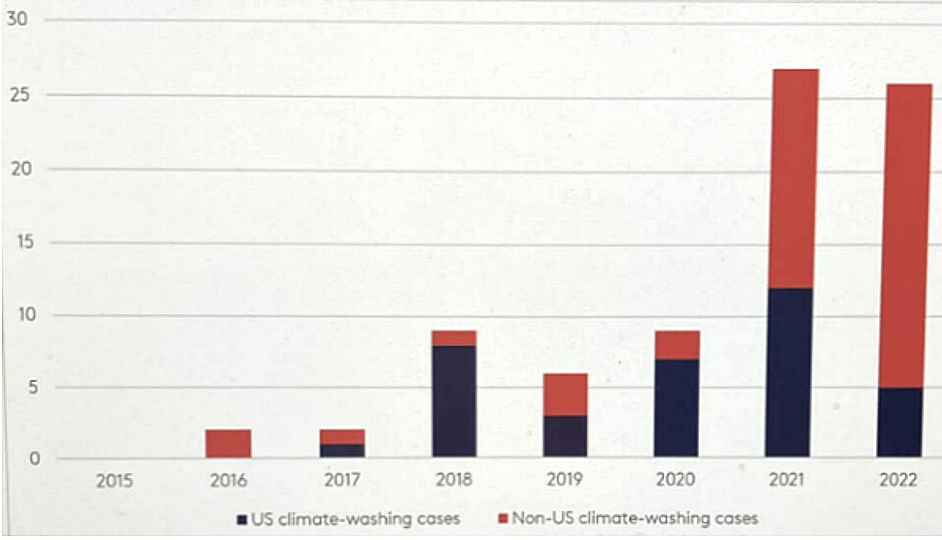

英国のロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)によると、「クライメート・ウォッシュ」には、①企業環境宣言との不一致、②製品の環境性能との不一致、③企業環境行動の過剰アピール、④気候リスクの不十分な開示の4種類がある。「クライメート・ウォッシュ」に関わる気候に関する訴訟は、2015年「パリ協定」成立以降、急増している。以下の図【図1】が、その急増を示している[3]。

(出所)Setzer J and Higham C (2023) Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science グラフの赤い部分は、日本も含めた米国外での訴訟件数。黒い部分は米国内での訴訟件数。米国外での訴訟件数が急増していることが分かる。

[1] 「グリーン(green)」は緑で、「環境・地球に優しい、環境意識が高い」という意味。「ウォッシュ(wash)」は「洗う」「洗うこと」。このgreenwashという言葉は、実はwhitewashという言葉から来ている。whitewashとは、「水しっくい」「修正液」という単語であるが、そこから「ごまかし」「取り繕い」「粉飾」という意味もある。つまり、whitewashは「~のうわべを飾る」「~をごまかす」という意味でよく使われる言葉。この「白いしっくいを塗ってごまかす」というwhitewashの「white」を「green」に置き換えたものがgreenwash。「環境に優しいという言葉でごまかす」というような意味で、greenwashとは、一見環境に良いことをしているように見せかけながら実際には環境に悪い影響を与えている企業の行動やその企業を示す言葉である。

[2] 環境省(2022)「グリーンボンドガイドライン」(2022年版22頁)

[3] ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのグランサム気候変動環境研究所と気候変動経済政策センターの調べによれば,2022年 5 月末までに,44 ヵ国および 15 の国際裁判所・地域裁判所で2002 件の「気候変動訴訟」が提起された。ここでいう「気候変動訴訟」は,行政審判や規則制定の請願なども広く含む。また①気候変動対策を促進させる訴訟(climate-aligned litigation)だけでなく,②気候変動対策に反対する訴訟および気候変動対策を結果的に遅らせうる「公正な移行」(just transition)を意図した訴訟(non-climatealigned litigation)なども含む。ちなみに、これら 2002 件のうち,1426 件はアメリカで提起された。

日本でも、既に、「クライメート・ウォッシュ」に関わる訴訟が、幾つか出ている。まだあまり知られていないが、テレビやSNS等でよく宣伝されているJERA(ジェラ)の広告が、グリーン・ウォッシュだと告発されている。一度、この広告やテレビCMを実際にご覧になって検証されたらいいかと思う[4]。

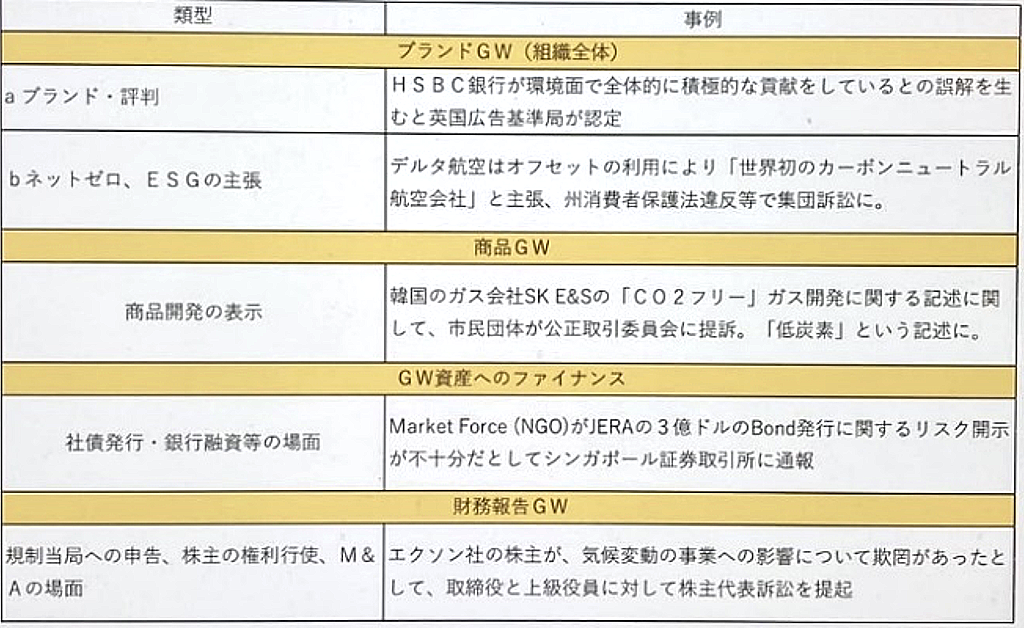

ちなみに、グリーン・ウォッシュの類型と具体的事例としては、以下【表1】が参考になる。

(出所)Client Earth(2023)「グリーン・ウォッシュとその回避方法:アジア金融業界向け入門ガイド日本版」(2023年10月)

[4] 「CO2(二酸化炭素)が出ない火をつくる」―。そうPRする大手発電会社「JERA(ジェラ)」の広告は消費者を誤解させるとして、二つの環境団体が5日、中止勧告を出すよう日本広告審査機構(JARO)に申し立てた。環境配慮をうたう広告が実態を伴わない問題は「グリーンウォッシュ」と呼ばれ海外で規制が進んでおり、国内でも規制強化を求める声がある。(出所)東京新聞(2023)「発電会社JERAの広告はグリーンウォッシュ、環境団体がJARO申し立て」(2023年10月5日)

これは、日本にとっても「対岸の火事」ではない。特に、日本の企業経営者が緊張感をもって心して肝に銘じて認識していなければならないことは、グリーン・ウォッシュに関連する世界の法規制が年々強化されつつある事実である。この世界の潮流が自社の未来にいかに重要な意味をもつかを自覚すべきだ。

しかも、これは、単なる企業経営者の責任の問題ではなく、そのために企業が存亡の危機に直面するリスクもあると言う意味では、その企業に勤務している一般社員の方々1人1人にとっても、自分ごととして認識することが必要なテーマなのである。

いまや、世界中で、各国の規制当局や国際機関は、グリーン・ウォッシュに関連する基準やガイドラインの導入を始めている。規制基準やガイダンスが急速に進化しつつあり、国際・地域・国内レベルで策定されるようになっている。包括的に活用することでグリーン・ウォッシュを特定し防ぐことができる基準や規制は、(1)気候変動関連情報開示と会計、(2)表示基準、(3)グリーン格付の基準と要件、(4)グリーンタクソノミー、(5)ネットゼロ完全性基準の5つに分類できる。

既に、欧州では、今年2024年3月26日に、グリーン・ウォッシュを終わらせ消費者の持続可能の選択を可能とするために、企業が商品の環境性能をアピールするときのルールを定め科学的根拠の提示と第3者機関による検証、消費者に開示することを義務付ける「グリーンクレーム指令(Green Claims Directive : Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims)」が発効している[5]。

また、それに先立つ2年前の2022年11月8日には、国連のハイレベル専門家グループから、「ネットゼロ宣言の信頼性と透明性に関する提言書(Credibility and Accountability of Net-Zero Emissions Commitments of Non-State Entities)」が発表されている。この提言書では、グリーン・ウォッシュを効果的に解決し、公平な競争条件を確保するため、非国家主体の気候変動対策を、自主的な取り組みからネットゼロに向けた規制に移行させていく必要があると主張している。そして、多くの大規模な民間企業や国有企業等が依然として、競争力への影響の懸念から、ネットゼロに向けた誓約を立てていないことに対して警告を発している。加えて、世界の競争条件をネットゼロ整合の水準を押し上げるためには、政府や規制当局による確たる行動が必要であるとし、ネットゼロ宣言の確実な実施と年次進捗報告の義務化といった規制を、大企業を対象に開始していくことを求めている。

この提言書は、以下に掲げた10項目から成る[6]。

【ネットゼロ宣言の信頼性と透明性に関する提言書】

1)ネットゼロ宣言の発表

2)ネットゼロ目標の設定

3)ボランタリークレジットの使用

4)移行計画の策定

5)化石燃料の段階的廃止と再生可能エネルギーの拡大

6)ロビイングとアドボカシーの整合

7)公正な移行における人々と自然

8)透明性と説明責任の向上

9)公正な移行への投資

10)規制導入に向けた加速

また、グリーン・ウォッシュへの対応は、世界の多くの金融機関や金融当局にとっても大きな課題となっている。グリーン性を勘案した投資を選好するリテール投資家や機関投資家が市場における存在感を増すにつれ、そうしたグリーン性の真正性・信頼性が投資判断の上で重要な要素となってきている。気候変動がもたらすリスクに対する認識の高まりと、気候変動がもたらす壊滅的な結果を防ぐために緊急に行動する必要性が、投資家を「グリーン」投資に駆り立て、前例のないグリーン市場の機会を生み出している。同様に、企業、投資家、規制当局がサステナビリティの要素を取り入れ、気候変動の懸念に対応してほしいとの消費者の期待もかつてないほど高まっている。

[5]欧州委員会が、誤解を招く環境主張の使用を禁止し、マーケティングの透明性を高めることを目的とする「グリーンクレーム指令(Green Claims Directive : Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims)」(案)を去年2023年3月に 公表。今年2024年1月18日、欧州議会は「欧州グリーンクレーム指令」を圧倒的多数で採択した。この指令は、製品表示における「環境にやさしい」「天然」「生分解性」などの一般的な環境主張の証拠なし使用を禁止し、公式認証スキームや公的機関によるサステナブルラベルのみを許可する内容となっている。また、耐久性に関する表示も厳格化され、消費者をグリーン・ウォッシュから保護し、持続可能な購買選択を促す。今後2026年3月27日までに、EU加盟各国の国内法に移行し、同年9月27日までに適用される予定。指令案の対象となるのは、「グリーンクレーム」(環境に関する訴求・主張)で、企業の製品やサービスが環境に良い、環境への影響がない、他より悪影響が少ないなどの趣旨を明確に含む消費者向けの訴求だ。 企業は、堅牢(solid)で科学に基づいた検証可能な方法を使用して、製品や企業の環境パフォーマンスに関する主張を立証する必要がある。EU域内の企業だけでなく、域外の企業でもEUの消費者を対象にする場合は、指令案の基準を順守する必要がある。ちなみに、日本では、2年前の2022年12月に 消費者庁が生分解性プラスチック製品に対して景品表示法違反(優良誤認)に当たると措置命令を出しているが、まだ、欧州のような本格的な「グリーンクレーム指令」は出ていない。

[6] (出所)国連(2022)「非国家主体のネットゼロ宣言に関するハイレベル専門家グループによる報告書」(”Credibility and Accountability of Net-Zero Emissions Commitments of Non-State Entities”by High-level Group of Experts on Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities) https://www.un.org/en/climatechange/high-level-expert-group

こうした問題意識から、すでに去年2023年4月には、クライアントアース(Client Earth)と気候変動に関するアジア投資家グループ(Asia Investor Group on Climate Change)によって、「グリーン・ウォッシュとその回避方法~アジア金融業界向け入門ガイド(Greenwashing and how to avoid it: An introductory guide for Asia’s finance industry)」が発行されている[7]。

日本でも、東京証券取引所上場企業経営戦略におけるサステナビリティの取組の開示がコーポレートガバナンスコードに基づき義務付けられており、既に3年前の2021年には、プライム上場企業は、TCFD[8]の開示スキーム又はそれに相当するものに基づいて、気候関連のリスクと機会に関する情報の開示が義務付けられている。また、金融庁が、去年2023年に、有価証券報告書に、「サステナビリティに関する企業の取組」についての記載欄を新設している[9]。

日本企業経営者も、世界標準の潮流に乗り遅れ、気が付いた時には手遅れになって後悔することがないためにも、年々強化されつつあるグリーン・ウォッシュに関連する世界の法規制の動向をしっかり学習しながら、いまのうちに、自社の実態を謙虚かつ客観的に検証して、早々に改善する事が、必須急務であろう。

では、はたして、実際にいかなる点を検証することが肝要なのか。ご参考までに、具体的な重要チェックポイントの事例を、以下、列挙しておきたい。

・「自社の脱炭素化へのトランジション戦略はグローバル基準に沿っているのか」、

・「クレジットによるオフセットに頼るのはグローバル基準に沿わないという自覚があるのか」、

・「2050年・2030年目標への真のコミットメントか」、

・「大量排出の継続や技術開発や社会条件の困難さを略して、過度にバラ色に見える展望を描いていないか」、

・「井の中の蛙、ぬるま湯の蛙になっていないか」、

・「日本独自の言い分で、本当に世界で持続可能なビジネスになるのか」、

・「世界の聴衆・厳しいオーディエンスを意識しなくてよいのか」、

・「脱炭素社会における水素・アンモニア発電の貢献は限定的であることを正しく認識していないか」

・「大部分がカーボンクレジットによるオフセットにも関わらず、カーボンニュートラル製品と主張していないか」

・「環境基準を順守した製品が一部であるにもかかわらず、サステナブル、グリーンを企業全体として宣伝してはいないか」

・「再エネの使用がごく一部で、大部分が化石燃料関連であるにもかかわらず、再エネ由来を強調していないか」

上記諸点に限らず、世界の訴訟事案等を参照しながら、多角的な観点から網羅的に自問自答しつつ、時には謙虚に自省しながら、問題を発見したら迅速に対応し、不用意にグリーン・ウォッシュに陥らないよう真剣に取り組むことが、必須不可欠となろう。

グリーン・ウォッシュを甘く見てはなるまい。グリーン・ウォッシュのリスクを過小評価すべきではない。グリーン・ウォッシュ問題は、油断大敵なのである。

この判断と対応を誤ると、単に世界市場において自社商品が売れなくなることばかりでなく、やがては、世界中の投資家から厳しい評価を受け、資金調達もままならぬ事態に陥ることは必至であり、こうした解像度の低さや、不作為の罪が、いずれ、遅かれ早かれ、自社の持続可能性を毀損し、存亡の危機に直結するリスクであるとの認識を、すべての企業経営者は、緊張感をもって、自覚しなければなるまい。

後で、気づいてからでは遅いのである。

いますぐにでも、企業経営者は、もう一度、自社のグリーン・ウォッシュの実態を徹底的に洗い直し、そのリスクの有無について、世界標準から観て本当に大丈夫なのか、虚心坦懐に、徹底的に総点検をすることが、肝要であり、急務であろう。

まさに、「後悔先にたたず」「転ばぬ先の杖」である。

(end of documents)

[7] Asia Investor Group on Climate Change(2023)“Greenwashing and how to avoid it: An introductory guide for Asia’s finance industry”

https://aigcc.net/greenwashing-and-how-to-avoid-it-an-introductory-guide-for-asias-finance-industry

[8] TCFDは「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称。G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するためマイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立。2017年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し気候変動関連のリスク及び機会に関して、①「ガバナンス(Governance;どのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか)。②「戦略」(Strategy;短期・中期・長期にわたり、企業経営にどのように影響を与えるか。またそれについてどう考えたか)。③「リスクマネジメント(Risk Management;気候変動のリスクについて、どのように特定、評価し、またそれを低減しようとしているか)。④「指標と目標(Metrics and Targets;リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価しているか)の4項目について開示することを推奨している。

[9] 企業のサステナビリティ関連情報については、既に(i) 「ガバナンス」「リスク管理」に関する事項は必須記載、(ii) 「戦略」「指標及び目標」に係る事項が重要性に応じて記載すべきと、具体的な記載義務が、金融庁によって定められている。