7.日本とドイツのシュタットベルケの比較分析

ご参考までに、日本とドイツのシュタットベルケを比較すると、2国間で、下記のような相違点がある。

①設立経緯の相違

ドイツでは、まず自治体の意思決定者がシュタットベルケ設立の原動力となっていたのに対して、日本では、民間が設立の原動力となっており、ビジネス分野を有意義に拡大する有望な戦略と見られていた。具体的には、主にローカルのガス会社やローカルのケーブルテレビ局、地域のインフラサービス企業が、地方の人口減少等の動態変化によってこれらの企業が軸足を置く業界でマージンが減っていく危機感を背景に、市場自由化後にシュタットベルケの設立を新しいビジネス機会と捉えてきた事情がある。よって、ドイツと異なり、日本のシュタットベルケは、その株式の過半数を民間の株主が所有し、自治体は少数株主となっている。

また、日本では、福祉事業の多くの領域を伝統的に民間が担ってきており、ドイツの多くの地域のように福祉全体の提供を統合する形で自治体が担っていない点も挙げられる。そのため、日本ではこれまで通常は交通、その他の公共建設事業、廃棄物処理、上下水道運営のみが公的機関によって担われてきた一方で、例えばエネルギー供給や近距離旅客交通は多くの場合に民間企業によって運営されてきた。日本で始まったシュタットベルケの波に乗じていくつかの自治体は相乗効果と連結の利点を公益と地域の生活の質の向上に利用できるようにと、将来的にこれらの領域全てが統合、最適化された形で自治体企業が運営するビジョンを持つようになってきている。

ちなみに、日本において、ドイツのような電力事業の収益をもとに地域公共交通運営などを行う例はまだ確認できておらず、今後、こういったシュタットベルケのホールディング機能を活用した、赤字部門への補填効果を機能させる発展を期待したい。

②競合状況の相違

ドイツのシュタットベルケが、電力とガスの系統運営と小売分野の自由化以前は、地域の独占事業者であり、配電網運営者であり、ガス・エネルギービジネスでの長期にわたる経験を培ってきたことに比べ、日本のシュタットベルケである自治体の新設エネルギー会社は、系統運営と何十年に及ぶ独占によって既にとても強固な顧客ベースを持った強大な既存巨大電力会社という競争相手のいる新参者である点でも、大きな相違がある。

また、ドイツのシュタットベルケの事業環境は、機能性は好く流動性の高い電力卸市場にアクセスできる環境にあるのに比べ、日本のシュタットベルケが参加している電力卸市場 JPEX で取引される電力量は電力全体のうちで非常に限られた割合を占めるに過ぎず、発電された電力の大部分は長期的な相対契約によって買い取られているため、市場の流動性がなく、価格も高止まりし、結果としてシュタットベルケや市場の新規参入者にとっては競争的観点から著しく不利な状況になっている点も、大きな相違点である。

③人材育成の相違

日本では、ジェネラリスト型の行政職員が多く、新卒一括採用、専門職の少なさ、数年ごとの異動等によって、脱炭素政策や事業のノウハウが、担当部局にも地域にも残らない課題がある。そのため、脱炭素分野においても、往々にして中央のコンサルタント活用に丸投げして全面依存する傾向があり、地域特性に疎い現場から乖離した表層的な対応に終始してしまう欠点があり、せっかく構築したノウハウもその地域に継続的に根付かないという課題があった。

また、経済的・人的資源の乏しい地方の自治体の中には、単独での脱炭素化への挑戦が厳しいところも多く、脱炭素を担う専門人材の育成もままならず、基礎的な技術的知識を有したファシリテーション能力の高い専門人材の必要性が喫緊の課題となっている。方や、ドイツでは、地域の将来像・政策や経済活動、社会構造、価値観を、専門的見地を用いて脱炭素型へ移行させるファシリテーター/コーディネーターとしてエネルギー・エージェンシーが存在し、自治体の脱炭素計画立案やシュタットベルケに運営・実施推進に対して、有効な支援を展開している。

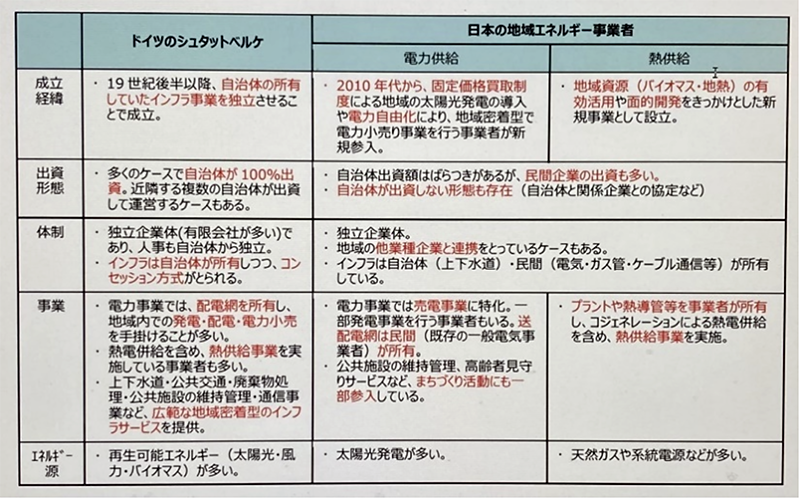

日本とドイツのシュタットベルケの比較表は、以下の【表5】の通りである。

【表5】日本とドイツのシュタットベルケとの比較

(出所)国土交通省都市局(2019)「エネルギー施策と連携した持続可能なまちづくり事例集」(日本とドイツの相違点)

ドイツのシュタットベルケと比較した日本のシュタットベルケの課題を論点整理すると以下のようになる。この比較分析から、日本のシュタッドベルケは競争優位性をどう確保するのか、顧客(住民)の信頼をどうやって得るのかが課題であることが分かる。[18]

<ドイツのシュタットベルケの強み>

「強い顧客基盤、高い顧客満足度」

• 高いマーケットシェア― (電力、ガス、熱、水道等)

• ブランド力

• 社会インフラ―・サービスの総合提供による相乗効果

• 企業向けや小売りの販売ネットワーク

• 配電網の所有や営業権による安定した経営基盤

• 独自の発電やガス供給能力 (再エネ、地域暖房)

• 技術・マネジメントなどの豊富なノウハウ

• 経験豊かな人材

• 強い事業連携やネットワーク体

• 強い政治的な影響力

<日本のシュタットベルケの弱み>

「脆弱な競争優位性、顧客基盤、連携体制」

• 弱い顧客基盤 (上水道、下水道以外)

• 電力・ガス市場の弱いポジション (上水道・下水道の地域独占)

• 行政主体の事業の悪い評判

• 事業の縦割り、民営化

• 弱い販売ネットワーク(水道、下水道以外)と弱い営業や顧客志向の姿勢

• 送・配電網の大手所有や割高な託送料金

• 弱い発電やガスの供給能力 (部分的に水力発電)

• 技術・マネジメントの乏しいノウハウ

• 人材不足

• 弱い連携体制

• 弱い政治的な影響力

[18]ラウパッハ・スミヤ・ヨーク(2018)「日本におけるシュタットベルケの現状」

8.日本企業にとっての日本版シュタットベルケの重要性とその含意

最後に、「脱炭素社会」構築の世界的潮流と、資本主義の時代の変化への認識が日本企業にもたらしつつある変革の必然性といった観点から、日本企業にとってのシュタットベルケの重要性について論点整理をしておきたい。

世界中で一番早く様々な課題が到来しているので「課題先進国」と揶揄されている日本では、少子高齢化や産業構造変化に伴って成長・拡大時代からポスト成長時代へのパラダイムシフトが起こりつつある。「人口や出生率」、「財政や社会保障」、「都市や地域」、「脱炭素社会」、「環境や資源」などの持続可能性の課題や、「雇用の維持」、「格差の解消」、およびそこで生きる人間の「幸福」、「健康の維持・増進」が大きな社会課題となっている。

周知の通り、こうした課題先進国日本において、いまや、多くの内外の専門家や識者が指摘していることではあるが、「脱炭素社会」構築に向けた「GX」の世界的潮流に周回遅れで出遅れてしまっているのが、現下の日本企業の実情である。

資本主義システムの軸が「物質」から「非物質」へ、「モノ」から「IT・AI」へ本質的転換を始めてから久しい。現下の資本主義システムの変化の本質は、経済的価値の源泉が、物的資産から無形資産へと変化した点にある。

工場などの物的資産よりも、知識、人的資本、あるいは人と人との社会関係資本等々、かつて一世を風靡した製造業全盛時代には見向きもされなかった多くの無形資本が、いまや経済的価値を生み出す源泉として注目されているのが世界の潮流である。むしろ、デジタル技術は、その新しい価値を実現するツールに過ぎない。

周知の通り、歴史的必然として、消費のあり方も、「モノ消費」から、「コト消費」へと変わりつつある。こうした産業、労働、消費にまたがる「非物質主義」への変化は、すでに1950年代から指摘されてきたことではあるが、その流れがいよいよ本格的に到来してきたのが昨今の状況である。

よく、日本の長期停滞の要因の一つとして、この「物質」から「非物質」への転換への対応が遅れたことが指摘されている。

1990年代以降の動向を振り返ると、1990年代にはIT革命が起こり、現在に至る変化の起点になったが、1995年から2000年代の労働生産性向上の内容を分析すると、半導体やパソコンなど、依然として物的生産がその中心であった。この頃までは、まだ日本の半導体製造なども好調であったので、成功体験のイナーシャの呪縛ゆえに、思い切ったパラダイムシフトへの初速が遅かったのであろう。こういった、日本企業の環境適応の遅延という不作為の罪を、専門家は「ゆでガエル」と揶揄している。言い得て妙だが、耳に痛い揶揄ではある。

その後、そうした物的IT投資は2010年前後にはほぼ飽和して、その後は整備されたICT基盤を利用してどのような価値を生み出すかが問われるようになる。そこに米国ではGAFAM[19]などのIT企業が急成長する素地が生まれた。日本企業はその流れに乗り遅れた。日本は、ものづくりは得意でも、「物質」から「非物質」への経済的価値の源泉の転換に気付くのに遅れた。それが日本のデジタル化の遅れにつながった。かくして、日本の長期停滞の背景には、資本主義の「非物質化」への対応の遅れがあった。日本には、GAFAMは、誕生しなかった。

こうした中で、「DX」が喫緊の課題となっている昨今になっても、この分野でも、依然として、残念ながら、日本は周回遅れにある。

日本企業の太宗は、過去の成功体験のイナーシャという自縛から脱皮できずに、旧態依然と「モノ造り」に固執してきた結果、「GX」と「DX」という世界的潮流にキャッチアップできずに、この両分野で国際的競争力を失い、肝心の製造業の質の低下まで惹起してしまっている。

この日本企業の不作為の罪は重い。このままでは、日本は、さらに「失われた20年、30年」を繰り返すことにもなりかねない。事態は、深刻なのである。

それでは、どうしたらいいのか。

答えは明確である。

いまや、日本における「GX」と「DX」の主戦場は、都会ではなく、「地方」にあることは、自明である。換言すれば、日本企業の今後の持続可能な発展を担保するヒントが、「地方自治体」にあることを意味する。

では、なぜ、「地方」なのか。あらためて、この点について先行研究に触れながら、確認しておく。

政府の債務残高は増える一方で、貧富の格差は拡大し続けている。若年世代は生活不安を抱えているため、出生率はさらに低下すると予想されている。このままだと「日本社会の持続可能性」はかなり危ういと言わざるをえない。何か手を打たなければならない。

こうした危機意識から、2050年の日本の未来をどのように考えるのか。京都大学の人文・社会科学系の有識者と日立の情報科学系の研究者がさまざまに議論しながら、財政学、社会心理学、医療経済学といったさまざまな分野の最先端の知性が集まり始まった研究プロジェクトの結果、「持続可能な日本の未来に向けた政策提言」として、打ち出された結果が、「地方分散型」モデルの提言であった。

この研究プロジェクトでは、AIを活用して、複雑に絡み合う無数の社会要因の中から、2018年から2052年までの35年間に起こりうる約2万通りの未来シナリオを描き出した。ここから類似シナリオをまとめ、23のグループに分類したところ、意図せず明確な2傾向が立ち現れた。それは、「都市集中型」と「地方分散型」の2者択一のシナリオであった。

「都市集中型」とは、まさに東京のような大都市にすべてが集中する未来であり、財政的には何とか持続可能なものの、人口減少が加速し格差が拡大するとともに、人々の健康水準や幸福度は低下する未来像であった。一方で、「地方分散型」とは、地方に分散して人々が暮らし、格差が縮小しながら、それなりに経済も回っているような未来像であった。

各シナリオグループの2052年の状態について、AIによるシミュレーションを行うためのモデルが構築され、人口、財政、地域、環境・資源、雇用、格差、健康、幸福と8つの観点から評価した結果、持続可能性が高いのは「地方分散型」と判断された。

今回のシミュレーションにおいてはもうひとつ、興味深い点があった。シナリオが分岐するタイミングと、その要因である。

都市集中あるいは地方分散にいたる各シナリオは、時間軸が進むに連れて分岐していく。まず今から8~10年後に都市集中か地方分散という大きな分岐点に到達し、これ以降2つのシナリオが交わることはない。つまり、日本の未来の大まかな方向性は、8~10年後に決まるという衝撃的な結果であった。

そして地方分散型に進んだ場合も、17~20年後には、財政・環境の持続不能シナリオが分岐する。このタイミングまでに必要な政策を実行しなければ、2050年以降の日本は、やがて財政あるいは環境が極度に悪化し、持続不能となる可能性があるというショッキングな結論であった。[20]

要は、「日本社会の持続可能性」を担保できる道は、「地方分散型」の道であり、その決断・行動には、もはや、時間的余裕はないのである。

こうした中、いまこそ、日本企業に求められるのは、「地方分散型」モデルを念頭に、日本企業自体が主体的に「人間が生きるための社会の仕組み自体を変革する設計図」を描き、それを担保しうる自社の最先端のノウハウと秀逸な自社製品を実装しながら、地方自治体等のアクターに直接提言して、率先垂範してゆくことである。[21]

まさに、こうした文脈からも、「シュタットベルケ」という「ガバナンス・イノベーション」は、こうした人間が生きるための社会や都市の仕組み自体を変革する設計図であり、今後の日本企業にとって重要なミッションとなると同時に日本企業のレゾンデートルとなる可能性を示唆している。

日本企業にとっては、「シュタットベルケ」は、今後の生命線を左右する金脈であると言っても過言ではない。日本企業がシュタットベルケに参加する場合に期待できる潜在的な参画領域は広いと考える。なぜなら、日本企業が得意とする「GX」と「DX」の分野の主戦場が、「シュタットベルケ」であるからである。「GX」の基軸となる再生可能エネルギーの課題の多くは、IoTという「DX」によって、解決が可能であり、公共交通機関のEV化や地域住民の住宅の脱炭素化等に必須不可欠な一連の「DX」のソリューション・プロバイダーは、他ならぬ日本企業であるからである。

さらに、本質的な議論を深堀するなら、いま、世界中の科学者が取り組んでいる「持続可能性」の議論の中で、最先端のテーマである「拡張生態系(Augmented Ecosystems)」という未来志向的な観点からも、「シュタットベルケ」の重要性は注目を集めている。なぜなら、拡張生態系の主戦場は、生態系を排除した大都会ではなく、生態系に包囲されている「地方」であり、その主要なアクターは「地方自治体」であり、その機動的なプラットフォームが「シュタットベルケ」であるからである。

「拡張生態系」とは、人類は、いままでのような地球環境破壊の加害者ではなく、もっと積極的に、生態系を拡張するキープレイヤーにもなれるはずであるとするコアコンセプトで、人間は、いままで、この地球で自然を収奪し破壊する存在であったが、はたして、そのままでいいのだろうかと言う問題意識から出発した、まったく新しい概念が、「拡張生態系」である。これまでの自然保全ではなく、人間が介在することで自然状態を超えて目的に応じた全体最適化がなされる「拡張生態系」は、おそらく、これからの重要な鍵となるにちがいない。

その主戦場は、大自然の生態系に囲まれた「地方」であり、その主要なアクターは「地方自治体」である。「拡張生態系」に取り組むためには、「自然資本」という考え方を農業、健康、地域再生、都市等の様々な領域に結びつけて展開し、社会の持続可能性を高めていくことが重要となる。そして、「拡張生態系」への取組身を、実効性のあるものにするためには、優秀な人材から構成された実務的な機動部隊が必須不可欠である。その実務的な機動部隊が「シュタットベルケ」なのである。[22]

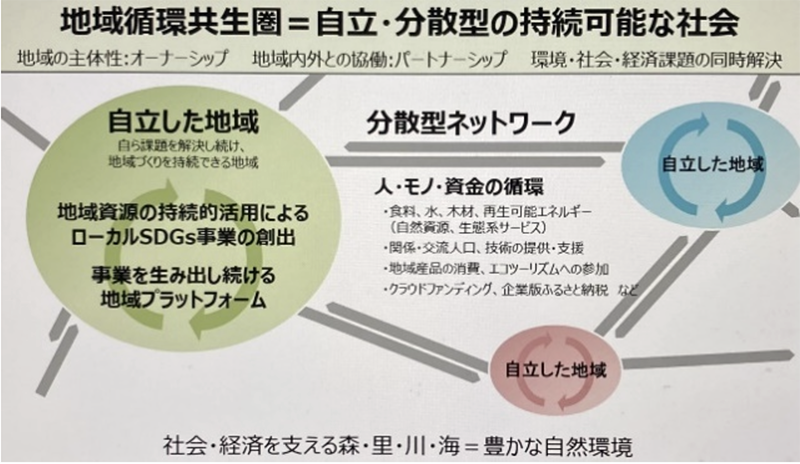

また、「地域循環共生圏」の観点からも、「地方」と「シュタットベルケ」の重要性が担保されることも付言しておくことは有意義であろう。

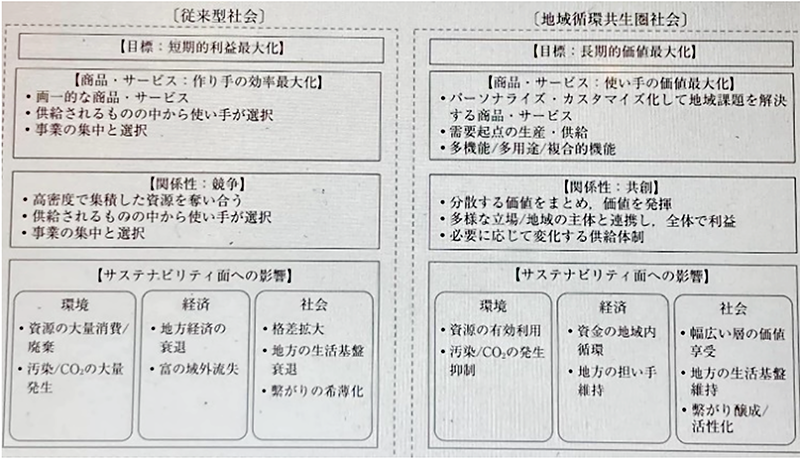

以下の【図11】は、地域循環共生圏を、また【表6】は、地域循環共生圏社会と従来型社会との比較を示している。

【図11】地域循環共生圏

(出所) 環境省(2023)「地域循環共生圏」

【表6】地域循環共生圏社会と従来型社会との比較

(出所)八木裕之(2021)「地域循環共生圏における木質バイオマスエネルギー事業のための統合的評価モデル」

(中央大学経済研究所年報)

いまや、その住民総数が日本総人口の約8割を占めている地方における脱炭素や SDGs(Sustainable Development Goals)の達成を目指す「地域循環共生圏ビジネス」が注目を集めている。各地域が自然資本を最大限活用しながら自立分散型の社会を形成し,環境・経済・社会が統合的に循環し,地域の活力が最大限に発揮されることの重要性[23]は、まさに、「シュタットベルケ」の重要性が担保することに他ならない。

「拡張生態系」と「地域循環共生圏」の観点からも、日本企業は、「脱炭素社会」構築に向けた「GX」と「DX」を視野に、財政負担等の多重的な課題に直面して苦悩している地方自治体に対して、自ら率先して、全社的な知財を総動員して、主体的に日本版シュタットベルケの青写真を設計し、積極的かつ未来志向的な具体的な処方箋を提言し、自社の優れた最先端の商品を実装して、自社のミッションを果たすチャンスを活かすべきであろう。

日本におけるシュタットベルケ創設は、むろん、作って終わりではなく、継続的に収益を上げ、地域を発展させていく必要がある。

やがて、シュタットベルケが、その持ち味である機動性を発揮して、地域の「脱炭素化」実現に貢献し、その結果、地域における拡張生態系をも包含した循環型システムが構築され、地球環境と人間に優しい持続可能な地域経済の盤石化と安定的な雇用・福祉を担保できるプラットフォームの実現に至れば、そのミッションは完遂されたと考えてよかろう。

むろん、厳密に成功と失敗を分けるポイントの判別は難しいが、いずれにしても、明確なことは、このままの、不作為のままの状態が続けば、おそらく、間違いなく、「失われた40年」に突入してしまう可能性もあるという厳しい現実である。日本が、そしてその原動力である日本企業が、主体的に、「自分ごと」として、この問題を解決しない限り、失われた30年は失われた40年になることは不可避であろう。

しかし、さはさりながら、根拠なき絶望や悲観論は、まったく無用である。

失地回復のチャンスはいくらでもあるのだから。これからでも、まったく遅くはないのである。

果敢に行動を起こせばよいのである。

その打開の鍵は、日本版シュタットベルケにある。

いまや、日本版シュタットベルケへの積極的なコミットなくして、日本企業の明日はないとも言えよう。

ドイツに可能で、日本に不可能なことはないのである。

[19]G=Google、A=Amazon、F=Facebook(現Meta)、A=Apple、M=Microsoftの頭文字を取り、「GAFAM」と呼ばれている。 2021年にブルームバーグが公表した世界の株式時価総額ランキングでは、「GAFAM」すべての企業がトップ10にランクインした。

[20]2017年9月、京都大学と日立は共同で、「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言」と題したニュースリリースにて、一連の研究成果を公表した。

(出所)京都大学・日立製作所(2017)「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言~国や自治体の戦略的な政策決定への活用をめざす」

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/09/0905.html?__CAMCID=lknjlhToJY-387&__CAMI=3.2.0.1.DUfieXgHHhdG.OpiExghhHdG-14&__CAMSID=OpiExghhHdG-14&__CAMVID=DUfieXgHHhdG&_c_d=1&_ct=1695253736763

[21]例えば、「脱炭素社会構築」を視野に入れた、地域の「エネルギー」「防災・減災」分野での貢献が期待される蓄電池システムがある。卑近な事例としては、米子市役所による、以下の3本柱の蓄電池システム実証適用事例が挙げられる。

(1)30世帯のHEMSと連携し、家庭の消費電力がピークとなる夕方に蓄電池を放電して、需給バランスの改善効果を検証。

(2)米子市役所(本庁舎、淀江支所)における電力需要のピークカット電源として運用し、電気代の削減効果を推定。

(3)米子市役所(本庁舎、淀江支所)の非常用電源としての効果を検証。

こうした分散したエネルギー設備を統合的に制御して、電力系統全体での需給バランスを最適に制御するVPP(バーチャル・パワープラント=仮想発電所)の仕組みは、今後の再エネの大量導入時代に技術的なニーズが高まることが予想されている。

[22]SDGs やパリ協定の目標達成に向けて各国の取り組みが進む中で,企業活動においても,これらの長期的なサステナビリティ課題の解決に取り組むことが重要な経営戦略の 1 つになっており,地域においても,地域版 SDGs の達成を目指す地域循環共生圏ビジネスが注目を集めている。

地域循環共生圏に取り組む主な視点としては,自立分散型のエネルギーシステム,災害に強いまちづくり,人に優しく魅力ある交通・移動システム,健康で自然とのつながりを感じるライフスタイル,多様なビジネスの創出などがあげられている。地域循環共生圏を実現するための重要なビジネスの 1 つとして木質バイオマスエネルギー事業を位置づけ,木質バイオマス資源,木質バイオマスエネルギー事業の現状を明らかにする先行研究成果もある。

(出所)八木裕之(2021)「地域循環共生圏における木質バイオマスエネルギー事業のための統合的評価モデル」(中央大学経済研究所年報)

[23]2018年には、国の第5次環境基本計画で掲げられている。地方も多くの課題が山積するなか、それぞれの地域が主体的に「自ら課題を解決し続け」、得意な分野でお互いに支えあうネットワークを形成していくことで、地域も国全体も持続可能にしていく「自立・分散型社会」が鍵となる。地域で環境・社会・経済の課題を同時解決する事業を生み出していくことから「ローカルSDGs」とも呼ばれている。

環境省(2023)「地域循環共生圏」http://chiikijunkan.env.go.jp/

End Of Documents

←前の項 1〜6はこちら