.jpg)

先月5月21日に閉幕したG7広島サミットは、地球環境学者の目から見ると、特に肝心の気候危機対策においては、残念ながら、期待外れで、その宣言内容も決して褒められたものではなかった。

采配を振るった議長国日本の責任は重い。史上初のG7首脳全員そろって広島原爆資料館を訪問したことは好かったと思うが、ウクライナのゼレンスキー大統領がサプライズで参加したことで浮かれている場合ではなかろう。

先月5月20日に発表されたG7広島首脳コミュニケでは、1.5℃目標達成に向けてG7がリーダーシップを発揮していくとの共通認識を改めて示し、気候危機とエネルギー安全保障、地政学的リスクとを一体的に取り組むことを強調したものの、悲しいかな、それを担保する力強い具体的なコミットはなんらなく、1.5℃目標実現に向けたG7としての新規かつ具体的な目標・行動も盛り込まれなかった。

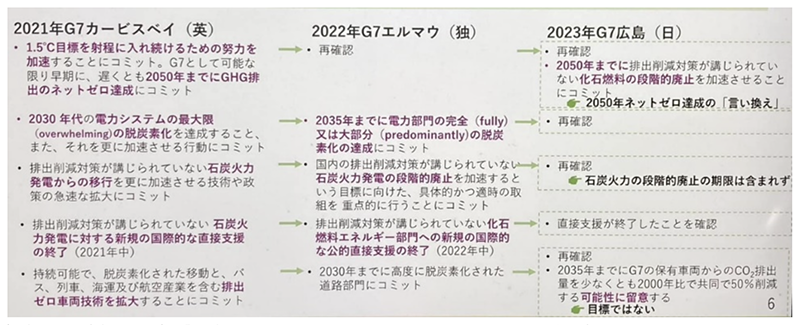

従来、G7は、英国のカービスベイ・サミット以降、ドイツでのエルマウ・サミットと、たて続けに、従前よりもさらに強いコミットメントを続々と打ち出すことによって、国連気候変動会合(COP)等への国際世論を牽引してきた重要な役割があったが、今回の広島G7サミットの首脳級会合声明文では、以下の図【図1】でも一目瞭然の通り、過去の追認・再確認に留まり、積極的かつ具体的なコミットメントの底上げはされなかった。この残念な結果に対する議長国日本の不作為の罪は実に重いと考える。

【図1】過去のサミットと今回の広島G7サミットの首脳級会合声明文内容の比較

(出所) 田村堅太郎(2023)「G7広島サミットの成果:気候とエネルギー」(地球環境戦略研究機関)

気休めのように、温室効果ガスの2050年正味ゼロ排出に向けた「多様な道筋」が強調されたが、姑息な「論点ぼかし」の感が否めなかった。確かに多様な道筋は存在していることは確かであるが、1.5℃目標と整合する道筋として選択しうる幅は非常に狭く、説得力に欠け、まったく野心を感じられなかった。総花的な空虚な響きを伴う皮相的な内容の羅列に堕してしまった。

意欲的な強力なコミットメントを打ち出せなかった代りに、「多様な道筋」を明示したが、それは、あくまで、可能性の披露にすぎず、しかも、どれも、1.5℃目標達成に向けて「決定的に重要なこの10年間」での排出削減への貢献度が求められている喫緊の課題の気候危機対策としては説得力のない「画餅」の誹りを受けかねないpoorな代物であった。[1]

それでは、なぜ、こと気候危機に対する脱炭素政策において、G7広島首脳コミュニケでは、なんら力強いコミットを出さなかったのであろうか。ここに、モヤモヤとした素朴な疑問が残る。

おそらく、強いコミットを「出さなかった」のではなく、他の参加国は出したがっても、議長国日本が、強いコミットを「出せなかった」のではないかと思う。

その理由は、明白である。肝心の議長国日本の脱炭素政策実態が、世界の潮流より大幅に周回遅れているからである。それが故に、議長国日本自身が、身勝手な自己都合で、強いコミットを出せなかったのである。要は、気候危機に対して積極果敢に取り組んでいる欧米諸国の野心の足を、こともあろうか、本来議論の牽引役であるはずの肝心の議長国日本が、引っ張っていたのである。

[1]1.5℃目標を射程に入れ続けるためには、2030年までの累積排出量をできる限り減らす必要があるにもかかわらず、日本が率先したG7に提案した水素・アンモニア混焼技術は、2030年時点でも発電部門の1%を占める見通しに過ぎず。合成燃料の商用化は2030年代前半の見込みであり、1.5℃目標達成に向けて「決定的に重要なこの10年間」での排出削減への貢献度は低いと言わざるをえない。

本来なら、自国の周回遅れを恥じて、深く謙虚に反省すべきであろう。世界水準の自国の水準を高めるべく、欧米に並ぶ意欲的な高い努力目標を構築して、従前よりもさらに強いコミットメントを続々と打ち出すべく、議長国として心血をそそぐべき立場であるにも関わらず、むしろ、低レベルの自国水準に合わせるべくG7広島首脳コミュニケの意欲的な水準を引き下げ、事実上、単なる過去のコミットの確認だけにとどめ、宣言の実態を骨抜きにし、加えて、「多様な道筋」という論点ぼかしの姑息な詭弁を弄するといった、実になんとも情けない話である。

こうした姑息な手法は、永田町や霞が関では通用するのかもしれないが、まさか、恥も外聞もなく、世界の晴れ舞台で厚顔無恥にも披露するとは驚くとともにあきれ果ててしまった。まさに正気の沙汰ではない。

日本の脱炭素政策が世界の潮流より大幅に周回遅れであることは、世界の衆目が一致するところであり、その顕著な事例としては、G7諸国の中で、具体的な石炭火力の廃止年あるいは電力部門の脱炭素化の達成年を示していないのは日本のみであるという事実、日本は発電部門の排出集約度がG7で最も高いという事実、EVへの取り組みが、世界の潮流から、周回遅れで大幅に出遅れているという事実、GX推進法の30年目標達成への貢献レベルや、35年の排出削減効果は不明であるという事実等々、枚挙に暇がない。

こと、ことここに及んで、日本は、本気で脱炭素社会を目指そうとしているのか、本気で、ゼロカーボン社会構築と言う世界公約を実現しようとしているのか、はなはだ大きな疑問がわいてくる。所詮、日本にとっては、脱炭素社会構築は綺麗ごとのお題目にすぎず、「パリ協定」や「SDGs」は、対外的な面子を保つ体裁の次元にとどまり、依然として、その本音は、貨幣金融的価値尺度に拘泥し、目先の既得権益への忖度満載の姑息な算盤勘定以上の判断能力も知性も持ち合わせていない理念なき守銭奴のごとく三流国に堕してしまったのであろうか。

むろん、おそらく、多くの日本人は三流国だとは思っていないし、仮に自覚していても、日本はこのまま三流国でいいのだと居直る日本人も少なかろう。それは、日本人としてのプライドが許さないであろう。そして実態はそうではないと期待したい。では、日本は、今後、こうした嘆かわしい汚名を、失われた30年を、一気に挽回するためには、どうしたらいいのだろうか。

ここに1つヒントがある。ドイツである。第2次世界大戦後、ともに工業国としての地位を築いてきたドイツと日本であるが、特に、エネルギー政策では、あまりに対照的な相違がある。いまこそ日本がドイツから学ぶべきことがあると思えてならない。

以下の【図2】は、電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合(2021年)の国際比較である。ドイツは48%、日本はその半分の22%と、ドイツはじめエネルギーシフトの先進諸国と日本との違いが一目瞭然である。

【図2】電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合(2021年)の国際比較

(出所)自然エネルギー財団(2022)「世界の電力」

しかも、ドイツは、今年2023年5月には、驚くことに、総発電量に占める再生可能エネルギー比率が66.2%という驚異的な新記録を達成している。年平均ベースでも、下図【図3】の通り、45%のシェア(2022年)を維持している。

【図3】ドイツの総発電電力量の推移

(出所) BDEW(2023)Entwicklung der Bruttostromerzeugung ab 2000

ちなみに、ドイツの再生可能エネルギーの総発電電力量の内訳の推移は、以下【図4】の通りである。

【図4】ドイツの再生可能エネルギーの総発電電力量の推移

(出所) BDEW(2023)Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland

2021年9月末のドイツ連邦議会選挙で誕生した社会民主党・緑の党・自由民主党(FDP)による3党連立政権は、さっそく新政権のエネルギー政策・気候変動対策方針を盛り込んだ「3党連立協定」を公表した。このドイツ新政権の178ページに及ぶ連立協定では、脱石炭完了時期を2030年に前倒す方針や、再生可能エネルギーで総電力需要の8割を供給するなど、メルケル政権よりも野心的な目標を掲げている。

加えて、連邦経済・気候保護省を新設し、省庁改革にも取り組んでいる。新政権では、省庁の垣根を越えた「横断的な」気候変動対策が特徴的でで、新たに「気候チェック」の仕組みを導入することで、各省庁の法案起草の際に気候変動に配慮する内容が求められる仕掛けを構築した。新たなポストである連邦経済・気候保護大臣には、緑の党共同代表のロベルト・ハーベック氏が就任し、再生可能エネルギー、電力部門、エネルギーネットワーク、連邦気候保護法を担当している。そこに新政権の本気度を感じる。

ちなみに、ドイツ新政権の「気候変動対策方針」は、主に、以下のように論点整理できる。[2]

(1)再生可能エネルギー政策

1. 2030年に年間総電力需要680~750TWhのうち80%を再生可能エネルギーで供給する。それに応じて電力系統拡大を加速する。

2.ドイツの国土の2%を陸上風力発電に利用する。

3. 洋上風力発電の容量を大幅に拡大し少なくとも2030年に30GW、2035年に40GW、2045年に70GWを目指す。

4. 2030年までに太陽光発電容量をおよそ200GWまで拡大させる。

5. ドイツの新築事業用建築物への太陽光発電設備の設置義務化、新築住宅への設置も原則とする。

6. 2025年1月1日までに新しく設置される全ての暖房システムは、再生可能エネルギーによる運用比率65%を目指す。

7. 社会的公平性のため、2023年1月には電気料金を介した再エネ賦課金を廃止する。

(2)石炭政策

1. 2030年に脱石炭完了を前倒す。

2. 脱石炭にむけた過渡期には、再生可能エネルギーの大規模な拡大と最新型ガス火力発電所の建設が必要である。

3. 脱石炭の影響を被る地域に対する石炭地域構造強化法の施策を前倒し・加速し、調整手当などの労働政策上の措置も調整する。

4. 石炭火力発電の解体と土地の復旧のための財団・組織の設立を検討する。

(3)原発政策

ドイツの脱原発を固持する。

(4)気候変動対策

1. ドイツを「1.5度」の軌道へと導くことを主要課題とする。

2. 遅くとも2045年までに気候中立を達成する。

3. 2022年に連邦気候保護法を再度改正し、同年末までに必要な法整備をして新たな気候保護緊急プログラムを導入する。

4. 連邦経済・気候保護省を新設し、緑の党から連邦経済・気候保護大臣を設ける。

5. 気候チェック(Klimacheck)を行い、各省庁が起草する法案について気候への影響や国の気候保護目標との整合性を検証することで、気候保護を横断的な課題とする。

(5)その他

1.2030年に、少なくとも1,500万台の電気乗用車(EV)を普及させる。

2.水素経済・インフラの整備を加速化し、2030年に10GW程度の電解容量を実現する。

[2]自然エネルギー財団(2021)「ドイツ新政権の連立協定にみるエネルギー政策・気候変動対策方針」

むろん、世界屈指の環境先進国ドイツとは言え、必ずしも順風満帆ではなく、新政権は、ウクライナ戦争の影響もあり、脱炭素化の厳しい現状と山積する課題に直面している。再生可能エネルギーの新規設置容量の停滞が顕在化し、2030年までの部門各の削減目標未達成も懸念されており、ジワジワと温室効果ガス排出量も増加しつつある。重工産業や運輸部門の脱炭素化の壁もあり、建築部門等の熱分野の低い再生可能エネルギー比率の問題等、早急に解決すべき難問も山積している。

しかし、かような課題に対し、新政権は、毅然と果敢に思い切った政策を打ち出している。すでに、2022年1月に、ロベルト・ハーベック連邦経済・気候保護大臣は、CO2排出削減を3倍速に加速する政策を提示し、下図【図5】の「CO2排出削減加速計画」を公表し、再生可能エネルギー比率80%目標の法律整備強化、太陽光設置義務化等の加速政策、電力系統の拡大と強化、熱分野の脱炭素化施策、風力発電の促進策・陸上風力法制定、等々の様々な施策を矢継ぎ早に打ち出し、2045年にはカーボンネットゼロを目指す諸施策を公表している。

そして、2022年7月には、 再生可能エネルギー拡大加速やエネルギー安定供給の確保に向け7つの法律一式を一気に採決している。こういった毅然とした思い切った政策判断と遂行能力こそが、ドイツにあって、日本にはない大きな相違点である。残念ながら、かような毅然として果敢な政策提示風景を、日本の永田町でお目にかかったことはない。

【図5】ドイツのCO2排出削減加速計画

(出所) BDEW(2022)Habeck presents Germany’s current climate action status: “Need to triple the rate of emission reductions”

方や、脱炭素化社会の実現に向けて日本政府がかかげている主な目標は、周知の通り、以下2点である。

1. 2023年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこと、

さらに50%の高みに向け挑戦を続けること

2. 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと

ちなみに、日本政府がかかげている電源構成計画は、下図【図6】の通りである。この図から、日本は、再生可能エネルギー拡大加速への意欲がないことも、2050年カーボンゼロを目指す気迫が皆無であることが、一目瞭然である。

【図6】日本の電源構成計画

(出所) 気候ネットワーク(2023)「原発と火力を進める日本の“脱炭素政策“」

むろん、2050年までに「カーボンニュートラル、脱炭素社会」の実現を目指す目標自体には異論がないが、この目標実現のために打ち出された具体化施策のどれを見ても、その実現は心もとなく、本気でやる気があるのか、「やってる感」を出すだけなのか、世界の専門家からは疑問視されているのが実情である。

なぜなら、日本は、毅然と旧体制に見切りをつけてパラダイムシフトを断行しようする強い意思がなく、あくまで「可能性がある」という前提付きの総花的なメニュー提示にとどまっており、この目標達成に向けたルールチェンジを含む依然とした体制造りに気迫が欠如しており、世界の潮流に完全に遅れをとっており、既存のパラダイムの上で、ただただ逡巡狼狽しているのみであるからである。

実は、それには、日本固有の事情がある。わが国のエネルギー政策決定プロセスは、原発・石炭を推進する業界を所管する経済産業省が政策策定しており、政府が打ちあげている「GX推進体制」のGX推進法・GX移行債の実態は、電力・鉄鋼等の大規模排出事業者保護が主眼であり、一方、「GX脱炭素電源法」の実態は、60年超稼働等の原発回帰策を軸とした原子力衰退産業救済策に他ならず、市民参加型パブコメや説明会は形骸化し、アリバイ造りだけのポーズに留まり、実質的に市民の意見を反映させない仕組みになっている。そこに、ドイツのような毅然とした再生可能エネルギー拡大加速への意欲は、微塵もない。

日本は明治維新以降、重工業を推進してき経緯があり、旧来の垂直統合型のビジネスモデルで大成功を収めたがゆえに、いまだに社会全体の権利構造もこれに沿うように構築されており、そこからの脱却に遅れをとっている事情がある。一種の「組織慣性(Organizational Inertiaまたはinstitutional inertia)」や「官僚的慣性(bureaucratic inertia)」と言った「イナーシャ(Inertia)」の呪縛に支配されていたのである。

特にエネルギーに関していうと、この宿痾とも言うべき日本的イナーシャの足かせによって、日本は化石燃料を扱う旧来の方法が優先され続け、決定的かつ致命的に再生可能エネルギーへのエネルギーシフトが遅れてしまった。脱炭素化が遅れの原因である化石燃料と内燃機関偏重の背景には、生産から販売まで行う重厚長大型大企業に最適化された堅牢なエネルギー政策があり、本来であれば毅然とパラダイムを率先決断すべき肝心の政治権力も、重厚長大型大企業との悪しき長年の権益癒着ゆえに、思い切った大ナタを振るうこともできず、この旧態依然の構造は簡単に変えられず、再生可能エネルギー導入が遅れ、現在も十分に進んでいないというのが実態なのである。

実際、日本は資源に乏しいこともあり、石油・石炭・天然ガス(LNG)などの化石燃料へのエネルギー依存度は東日本大震災時の原子力発電所停止後の2017年には87.4%まで上がった一方で、本来最優先されるべき純粋の国産エネルギーである再生可能エネルギーの導入量は、2021年時点でのドイツの43%に比べると半分の22%しかないのが実態なのである。

カーボンニュートラルなり脱炭素なりの威勢のよい掛け声とは裏腹に、その実態は、利権による足かせを背景に、再生可能エネルギーの加速やEV化に消極的で、世界の潮流から明らかに出遅れており、もはや、日本の常識は、もはや、世界の非常識になっていることが明らかである。その甚だしい彼我のギャップは、日本にとって大きな機会費用(opportunity cost)であり、日本国民にとって、百害あって一利なしである。

むろん、ドイツですら、化石燃料業界等からの強い抵抗もあるが、なによりも、日本とドイツと違いは、政治のレベルである。政治の質と水準が、人材と体制の両面でまったく異なるのである。ドイツでまともに機能している政治が、なぜか、日本では、機能不全に陥っている。それは、国民の責任なのか。

日本は、「GX基本方針」として、「我が国の強みを最大限活用し、GXを加速させることで、エネルギー安定供給と脱炭素分野で新たな需要・市場を創出し、日本経済の産業競争力強化・経済成長につなげていく」と高らかに宣言しているが、お粗末なことに、それを担保する政策がお門違いでピンボケである。エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXの取組として、最優先事項は、徹底した省エネ推進と再生可能エネルギーの主力電源化の2本柱であるはずである。癒着した既得権層への忖度感満載の原子力活用や水素アンモニア生産供給網構築や、ほぼ詭弁に近いゼロエミッション火力推進ではないはずである。

いまや、世界全体で、再生可能エネルギー100%が、しかも、他のいかなる選択肢よりも低コストで実現できることが、もはや自明として、科学者の主流となっている。実際、フィンランドのLUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology )等の世界中の専門家による研究論文によると、2050年までに、世界全体で、再生可能エネルギー100%が達成可能であることが、科学者の主流となっていることが明らかになった。太陽光発電と風力発電の驚異的なコスト低下によって、エネルギーや電力の旧い常識や幻想が覆され、10年前には予想さえできなかったさまざまな進化とパラダイムシフトが現実化しつつある。

世界は、相当以前から、旧来の化石燃料や原発を中心とする旧いパラダイムのリスクとコストの危機感を覚え、そこから卒業して、太陽光発電と風力発電等の再生可能エネルギーを中心とする新しいパラダイムへの大転換を、真摯に進めている。

世界では、すでに、従来からの「ベースロード」に替わって、太陽光発電と風力発電等の自然変動電源(VRE)を電力系統に最大限導入するための「柔軟性」が基本的な考え方となっている。電力分野でVREの比率を最大化するために、「柔軟性」を高めるさまざまな手段が重要という考え方だ。

具体的には、気象予測、他の電源や蓄電池による調整、電力輸出入、需要側の変動(DRやVPP)、電力市場の活用などを指す。そして、最も安いエネルギー源となった太陽光発電と風力発電の恩恵を温熱、交通、産業、農業などの他のエネルギー需要分野に活用することで、電力にとどまらず、エネルギー需要全体の再生可能エネルギー転換を進めるという「セクター・カップリング」という考え方が主流となっている。方や、日本は、こうした世界のエネルギーシフトの潮流に3周遅れで、後塵を拝している。

そして、政府も、この大幅な遅れが、日本にとって大きな機会費用(opportunity cost)であることに、ようやく気付き、さすがに、これでは、まずいという危機感を抱き、ここにきて、ようやく、重い腰をあげつつある。

ドイツ等欧州の何倍もの再生可能エネルギー潜在力を内包する日本は、むしろ、本来であれば、欧州諸国に比べても大いに有利な立地にあるはずである。科学技術力も人材にも恵まれているはずである。なぜそのアドバンテージを活かさないのか理解に苦しむ。

要は、停滞の根本原因は、日本の政治の不在と貧困にある。政治の仕事が、利権調整と利益誘導に拘泥し、本来のミッションをしっかり遂行できていない不作為の問題に起因する。この深刻な「政治の機能不全」問題は、エネルギー政策だけに留まらず、EV政策等の出遅れや、日本経済全体を覆っている「失われた30年」問題にも通底している「日本病」とも呼ぶべき宿痾である。

忌まわしい利権から脱皮し、毅然と、真の脱炭素社会構築のトップランナーとして、いまこそ、日本が、その存在感を、世界に示す好機だと考えている。