-3.jpg)

一介の地球環境学者として、出来ることからしようと、ささやかながら率先垂範の気持ちもあって、鎌倉の山奥の自宅の屋根に太陽光パネルを設置し、愛車を電気自動車(以下EVと略)に切り替え、日々省エネに心がけ、畑で自給し、脱炭素社会に向けて、微力ながら貢献したいと思っている今日この頃である。

こうして日々愛車のEVを利用しながら、CO2排出ゼロ等の環境保全への貢献に加え、走行時の静寂性、秀逸なコスパ等々、EVの内燃自動車と比べた比較優位性も実感し、大いに気に入っている。こうした秀逸な日本製品が、もっと世界中の人々に愛用されればいいのにと思うのだが、残念なことに、日本メーカーのEV世界市場における実態は、実にお寒い状況なようである。

まったくの門外漢ながら、日本と世界のEV自動車メーカー企業とを比較分析をしてみた。スイス/シンガポールに本拠地を置くビジネススクールIMD (International Institute for Management Development)が、最近公表した「自動車産業の未来準備指標2023(Future Readiness Indicator Automotive 2023)」では、ここ最近の日本勢の顕著な低迷ぶりが露呈している。

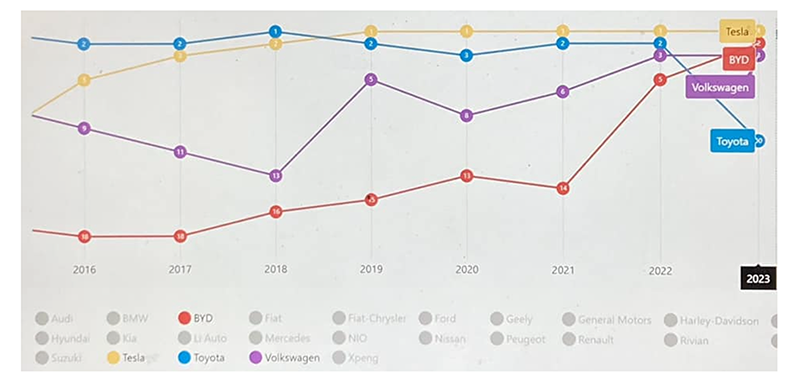

この指標は、企業の長期的な変化やリスクへの備えを業界別に数値化した「未来への準備指標」について2023年版の自動車業界ランキングを発表したものであるが、下図【図1】のように、トップは5年連続変わらず米国のテスラあった。そして、2位に中国のBYDが躍り出ている。しかし、昨年2位だったトヨタは10位に急落。他の日本勢も低迷。14位にホンダ、20位に日産、21位にスズキ、マツダや三菱は圏外と無惨な低落状況である。

出所)IMD(2023)Future Readiness Indicator Automotive 2023

この図をながめながら、ふと、様々な素朴な疑問がわいてきた。

もともと、日本企業は技術も人材も含めて優秀なはずだと思っていたのに、世界のEV市場において、なぜ、トヨタはじめ日本の自動車メーカーは、これほどまでに出遅れたのだろうか?なぜ、世界をリードしてきた日本企業が突然競争力を失い失速したのか?はたして、日本企業が抱えている成長力鈍化の真の原因は何なのか?そもそも、いま日本を覆っている陰鬱な閉塞感の根本原因は何なのか?

気になって様々な先行研究や関連分析論文を読んでゆくと、過去の成功体験に自縛されて、急激に競争力を失ったとの手厳しい批判が結構ある。経路依存性や組織的な慣性だとの専門家の総括もある。自ら開発したハイブリッド車で大成功したトヨタの奢りと傘下関連企業の雇用喪失への危惧、経営者の大局観と判断力の欠落、トヨタと経済産業省が先導してきた水素への異常なこだわり等々が、日本のEV分野での周回遅れを招き、日本全体を覆う閉塞感の象徴的な悲劇となって露呈してるとの分析もある。

すでに総合エネルギー効率で考えても自明なことではあるが、再エネ電力を直接動力にするEVは、投入電力を100%とした場合の推進力までの総合エネルギー効率が73%と高い効率を誇っている一方で、水素燃料電池は22%、水素燃焼エンジンは13%と、著しくエネルギー効率が劣っている。すでに、何をすべきかの答えは当の昔に出ていたのである。EV化する世界の潮流にかたくなに背を向けて水素に固執する姿は、戦艦大和の最後やインパールすら想起させ、実に見苦しくも悲しい思いになる。

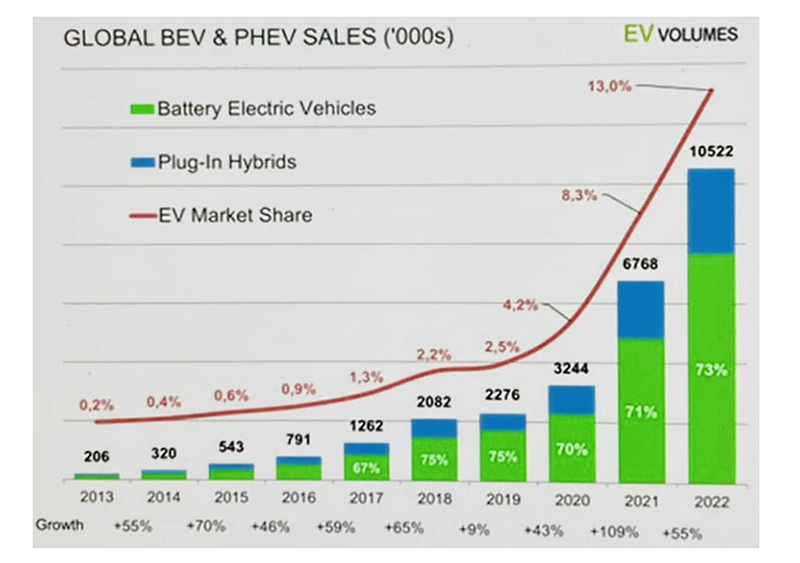

下図【図2】を観ても一目瞭然であるが、自動車業界の地殻変動は、世界全体で進行している。昨年2022年は乗用車市場全体が、内燃機関自動車の低落で停滞するなか、プラグインEVの新車販売シェアは前年比57%増・1050万台(シェア13%)、BEVが800万台(シェア10%)を越えて急成長している。

(出所)EV Volume(2023)Global EV Sales for 2022

(注)世界のEV(BEVおよびPHEV)販売(単位:1000台)

こうした急成長著しい世界のEV市場の中で、なぜ、日本企業は、低迷してしまってるのだろうか。

ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン(Clayton M. Christensen)教授は、既に成功した企業が、「持続的イノベーション」だけになって、既存事業の価値を破壊するような「破壊的イノベーション」を起こすことができなくなる状態を「イノベーションのジレンマ」と定義した。[1]

ここで言う「持続的イノベーション」とは、従来の自社の優れた製品を改良することを意味する。日本企業が行っている多くのイノベーションは、「持続的イノベーション」であり、トヨタが誇るハイブリッド車もしかり。方や、「破壊的イノベーション」とは、富裕層のみが買えた複雑で高価な製品を一変させる衝撃度を伴うパラダイムシフトを起こす技術変革を意味する。[2]

むしろ、クリステンセン教授が破壊的なものとして注目すべきだとして高く評価するのは、中国におけるEV開発である。中国の自動車メーカーは、国の保護政策の恩恵を受けながらでも、着実に破壊的イノベーションを引き起こそうとしており、自国の一般消費者に販売するために、低価格製品を製造販売している。この点において、トヨタはじめ日本企業は、致命的に周回遅れなのである。

なぜ、中国企業にできて、世界一を誇ってきた日本のトヨタには、できなかったのか。クリステンセン教授は、トヨタの姿勢を問題視している。既存の産業の縮小を恐れて、破壊的イノベーションに対応しようとしないトヨタは、いずれ中国メーカーに駆逐されてしまうと警鐘を鳴らしている。

トヨタのように成功してきた企業は、持続的技術を商品化し、顧客が求めるものを絶えず改良して提供する「持続的イノベーション」の能力にたけている。しかし、この能力が、EVのようなまったく異次元のバリューネットワークを駆動する破壊的技術に取り組む際には、むしろ足かせになる。

[1] Clayton M. Christensen(1997)The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,(Harvard Business School Press)

[2]その意味では、破竹の勢いで急成長しているテスラですら、まだ価格帯は富裕層のみが買える高価な製品に留まっている意味では、「破壊的イノベーション」を獲得しえていないと、教授は分析している。

破壊的技術は、技術的な挑戦ではなく、マーケテイング上の挑戦であるという肝心なポイントが理解できないことによって、戦略を見失い、路頭に彷徨ってしまう結果となる。優良企業に観られる強力な既得権としての力が、皮肉なことに、破滅の原因となっている。自らを支えてきた強みが、肝心な破壊的技術開発を妨げ、既存技術を利用するにはもっとも効果的であった経営慣行が、破壊的技術の芽を摘んで枯渇させ、自らの未来を閉ざしてしまっているのである。

日本企業の失敗の本質を、後世のビジネス。スクール等における研究者が典型的な企業戦略の失敗の研究材料として「トヨタ・ケース」として取り上げる不名誉な屈辱を避けたいのであれば、いまからでも遅くはない、現在も進行中の戦艦大和建造やインパール作戦の停止を果敢に判断すべきであろう。

なにも、この致命的な問題は、トヨタ等の日本の自動車メーカーに内在する問題だけではない。日本企業全体に低通している問題に思えてならない。いま日本を覆っている陰鬱な閉塞感の根本原因たる闇の本質は何なのであろうか?

その闇の本質は、日本企業に共通した「共時性(synchronicity)」の欠落にあるのではないかと思う。

「共時性」とは、因果関係のない2つの出来事が、偶然とは思えないかたちで同時に起きることを言うが、この「共時性」の解像度が、新たな「破壊的イノベーション」を生み出し推進する原動力となるのであろう。こうした「共時性」の解像度は、一朝一夕では育むまれないものである。

かつて、既存の欧米先進モデルを追っかけながら、持ち前のひたむきな勤勉さと地道な創意工夫で「持続的イノベーション」の能力にたけた日本が、ここまで、奇跡的な高度成長を遂げて、世界有数の経済大国まで成長できたことは誇らしいことであるが、むしろ、これからの世界は、夜空に広がる星空のようなコンステレーション(constellation)の位相を把握できるさらに高度な「共時性」の解像度が、必須不可欠な要件となろう。

何気ない無数の星々を白鳥座や小熊座等の星座というイメージで見たとき特別の意味を持つように、一見何の関係も、何のつながりも、何の因果関係もない複数の事象が、ある時何の前触れもなしに全体的にまとまりのある有意な形や姿、イメージとなって見える解像度は、それまでバラバラで断片化していたプロセスや経験、出来事がつながって意味のあるものとして捉える能力であり、今の日本の経済も政治でも最も欠落していて、もっとも必須不可欠な要件なのではないかと思っている。