●関西大学 環境都市工学部ネットワーク工学研究室

「大規模屋内施設における機動的自律型測位システム」

従来は専用機器で実施していた測位を一般普及するスマホで代替。携帯電話ネットワークから隣接する個々の端末の位置関係がかなり正確に把握できるので、この応用で「手間・暇・コスト」の大幅削減が期待できる。GPS

Gが使えない屋内や地下空間での活用を見込む。

●岩崎学園情報科学専門学校 電気電子工学ゼミ

はんだごてを実際に使いながら、太陽光パネルで発電した電力を二次電池に蓄電、ATS(自動列車停止装置)制御の鉄道模型を実際に動かすまでの一連の工作を実践。国立群馬大学工学部授業・実験と連携している点が特徴。

●埼玉大学 大学院理工学研究科辻研究室

「二重過程理論に基づく研磨技能の模倣学習の研究開発」

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2024年度先導研究プログラムの1つに採択された研究で、表面研磨職人の技術を、AIを使ってロボットに学習させる方策を研究。研磨は数百ミクロン

単位のずれが品質を左右するため自動化が難しい反面、職人の高齢化と人手不足で技術伝承に課題を抱える。「職人の気づき」の数値化(感覚のデフォルメ)などでモデルの確立を目指す。

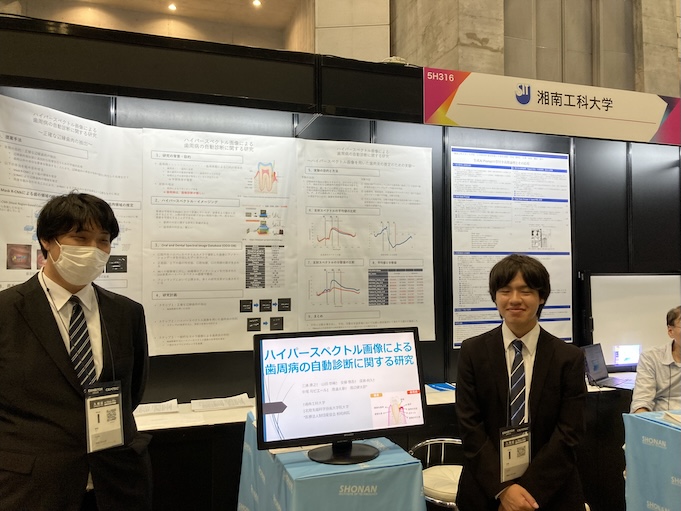

●湘南工科大学 「ハイパースペクトル画像による歯周病の自動診断に関する研究」

歯周病は早期発見が重要だが、画像診断が困難で歯科医師による先端が針状の器具「プロープ」を歯周ポケットに挿入する検査(プローピング)が大半。だが歯科医院に行く煩雑さなど「手間・暇・コスト」がかかる。この軽減のため、通常人が視認できない波長の光を使い画像化、反射スペクトラム・データをベースにした自動診断技術の確立を目指す。

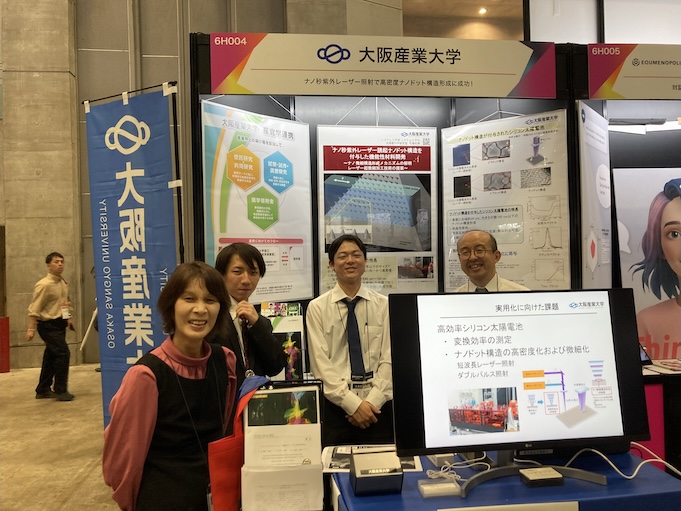

●大阪産業大学 システム工学部システム工学科光情報科学研究室

「ナノ秒紫外レーザー誘起ナノドット構造を付与した機能性素材開発」

先端部直径20nm(ナノメートル=1mmの100万分の1)、大きさ60~120nmの円錐状の超極小突起物(ドット)を紫外レーザーで均一・高密度に生成する技術を開発。シリコン太陽電池表面に応用することで反射率を大幅削減でき、発電の高効率化が期待できる。

●東京電機大学 協調ロボティクス研究室「器用さの熟達支援に向けて摩擦条件の調査」

ペンタブレットを基に力覚提示装置を開発、筆記感覚をフィードバク

して数値化、筆記領域ごとに個人にとって適切な摩擦条件があることを解明。これを応用し、傷病で利き手が使えない場合の交換訓練やリハビリ

への活用を目指す。

●東京科学大学 坂口研究室

「スマートモビリティ・デジタルツインで創る安全で効率的な交通社会」

都市交通環境では、建物による遮蔽や車両の影響、交差点など視野の死角が広く存在するため、ドライバーは歩行者や障害物の有無を即座に認識できない場面が多い。これをデジタルツイン、つまり車両や信号機各種情報など実社会と、仮想空間上でのシミュレーションを駆使して車群制御や危険予測警報に活かすことを目指す。来る自動運転社会を視野に入れた研究テーマ。

●東京工科大学 コンピュータサイエンス学部青木研究室 「360度カメラを用いた自由視点画像生成と防犯・警備・教育などへの応用」

あるシーンを自由な位置・向きから見ることが可能な「自由視点画像」んぽ生成技術は以前からあるが、利用は限定的でかつ多数のカメラが必須など「手間・暇・コスト」がかかった。これを360度カメラとHIS(ハイパースペクトル画像)を活用して達成。

●東京大学・慶應義塾大学・静岡大学 東大 大学院情報理工学系研究科高前田研究室 慶大 理工学部電気情報工学科吉岡研究室 東大 総合文化研究科今泉研究室 東大 大学院情報理工学健系研究科 中村・高瀬研究室 静大 大学院総合化学科学建設技術研究家 木谷研究室 「多様性と環境変化に寄り添う分散機械学習基盤の創出」

AIに関し、ユーザーやデータの多様性を尊重し、時間的・空間的な性質の変動に適用できる、分散型・省エネルギーなシステムの基盤技術の創出を目指す。特にAIの信頼性に焦点を当て、「プライバシー」「公平性」「変容受容性」「省エネルギー性」の4つの信頼の要件を備えるAIシステム「D3-AI」の要素技術開発と応用展開を推進。

●東北大学 TouchStar(東北大学発事業化プロジェクト)

「スマートフォンで“触れる体験”を共有する、次世代4D映像技術」

CEATEC AWARD 2025 ネクストジェネレーショ ン部門賞」を受賞

。スマホの既存バイブレータ機能を遥かに超えた振動体験で、独自アルゴリズムで幅広い触感を忠実に再現し、体感コンテンツの新領域を開拓する。

●日本工学院 ITカレッジ ITスペシャリスト科 「事例から学ぶ実践型セキュリティ教材開発」

サイバーセキュリティに関する学習で原理をソースコード・レベルまで掘り下げて理解することは困難。そこで実例を教材に脆弱性を再現、実際に手を動かしながら学ぶことで学生に興味を持たせ学習の定着を目指す。初学者にも分かりやすい言葉や実例を使うことでハードルを下げるのがミソ。

●名古屋大学 大学院情報学研究科戸田研究室 『AIP加速課題「発音技能拡張」プロジェクト』

傷病で自分の音声を失った人とり人工咽頭機器は有難い反面、個性のない電子音への抵抗感は拭えない。そこでAI技術と信号処理技術を駆使、自然な人間の声を再現する発生機能拡張技術を開発手術前に自分の音声を録音することで再現でき歌唱も可能。

●立命館大学・新潟大学

「超小型MEMS感覚センサの開発と応用」

MEMS(微小システム電気機械)技術でコスパと量産に優れた超小型接触センサを開発。シリコン基板上に極小マイクロカンチレバー(片持ち構造/飛び込み板のような構造)を複数個作成、全体を覆う弾性体に外圧を加えるとカンチレバーが反応、3軸(圧力+剪断力2軸)を探知して外圧を計測。光・温度にも感度あり。