1.「国家」は、誰のためにあるのか

いま、「人間の真の幸福」が、危機に面している。

しかもこともあろうか、この幸福を担保すべき肝心要の「国家」が、いま、「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている。

「人間は国家を形成する動物である」と喝破したのは、紀元前322年に没した古代ギリシアの哲学者アリストテレス(Aristotelēs)であったが、同時に、彼は「国家は、善く生きるために存在している」とも述べている[1]。しかし、現代の「国家」は、本当に、「善く生きるために存在している」のであろうかという素朴な疑問を抱かざるを得ない。

本来、「国家」とは、主権者たる国民の「真の持続可能な幸福」を担保する装置として、国民から「血税」という税金を集め、その資金の適正な配分・運用を通じて、天災を防ぎ、国土を保全し、治安を維持し、外敵から国民と国土を守り、経済と生活の健全な持続可能性を担保できるルールを定め、社会保障で格差是正を図る仕組みである。それ以上でもそれ以下でもない。

しかし、ここにきて、いまさらながらの古くて新しいテーマではあるが、とみに「国家」の弊害が顕著に露呈してきている。

かつて冷戦終結時に、1989年夏季号の”National Interest”誌に、ランド研究所顧問で米国の政治学者フランシス・フクヤマ(Francis Fukuyama)が「歴史の終焉(The End of History?)」を発表し、イデオロギーの対立は自由・民主主義の勝利に終わったという仮説を示して注目を集め、根本的な革命はもう起こらないとも言われたが、しかし「歴史の終焉」は、決して本当の終焉ではなかった。国家と資本、ネーション(民族)が互いに結びついた強固な体制が出来上がっていた。資本、ネーション、国家が残っている以上、歴史の〈終焉〉はなく、〈反復〉があるだけであった。それは歴史の前進ではなく、必然的に戦争や恐慌をもたらす意味では、なんら進化してはいなかったのである。

そして、その先送りしていた問題が、地下にたまっていたマグマが地表に噴き出したがごとく、昨今、ロシアによるウクライナ戦争然り、イスラエルによるガザ戦争の形で表出した。

かくして、いま、まさに、国家による目を覆いたくなるような人権蹂躙を含めた不条理な愚行を、なんら正当化しえない「暴力装置」としての「国家」の抑制の効かない独善的で悍ましい暴走の醜態を、世界中の人々が目撃している。

「国家」が凶器と化している事態は深刻である。人道的に疑義がある攻撃を隣国に仕掛け、同時に、国内の反対勢力を武力弾圧する。この世も末である。世界中の多くの心ある者は嘆き、頭を抱えている。

加えて、ここに、残念ながら、過去には、「国家」が、国外の敵国に対してのみならず、自国民に対しても、そもそも「人間」のためにまったく健全に機能していなかったことを明らかに示す証左も多々ある。驚くことに、1989年から1998年までの10年間で起きた国家の武力行使による紛争108件の内、85%の92件が国家と自国民との戦争、つまり自国民を殺戮するための「内戦」であったとする研究報告がある。本来なら、自国民を守るためにやむをえず「必要悪」として行使されるはずの国家の武力行使が、侵略者や敵国に対してではなく、自国民に向けられていたのである。なんということであろうか。

R. J.ランメル(R. J. Rummel)は、彼の研究の集大成とも言える著作『政府による死(Death by Government)』において,非武装の人々に対して国家が意図的に行う殺人を「デモサイド(Democide)」と定義して、デモサイドの実態をデータ解析している。この中には,当然,大量虐殺(genocide)も含まれている[2]。

かように「国家」が「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている事情の背景には、「ナショナリズム」という大義の上に、時の為政者が「国家」をクラッキング(cracking)して、私物化している事情がある。「ナショナリズム」は、政治的な単位と民族的な単位とが一致しなければならないと主張する一つの政治的原理である[3]。

実は、「ナショナリズム」と「戦争」とは、コインの表裏の危うい関係性がある。

元来、自分の国や、その伝統や文化を愛し、それを大切にする気持ちは、自然に湧き起こるものである。それ自体は誰しもが抱いている尊い感性である。しかし、こうした感性と「ナショナリズム」ま、全く異質のものである。混同してはならない。

英国の哲学者アーネスト・ゲルナー(Ernest Gellner)は、そもそも「ナショナリズム」は、自然発生的なものではなく、国家の教育によって植え付けられた「後付けの意識」であると喝破している。彼は、著書『民族とナショナリズム(Nations and Nationalism)』[4]の中で、「ナショナリズムは、産業社会の勃興のなかで、必然的に生まれてくる現象である」と説き、ナショナリズムの背後には、国家を背後から支えている資本主義システムの存在があると指摘している。加えて、ナショナリズムの意識が国家にとって重要な理由は、その国の産業発展にとって都合が良いからに過ぎないと分析している。

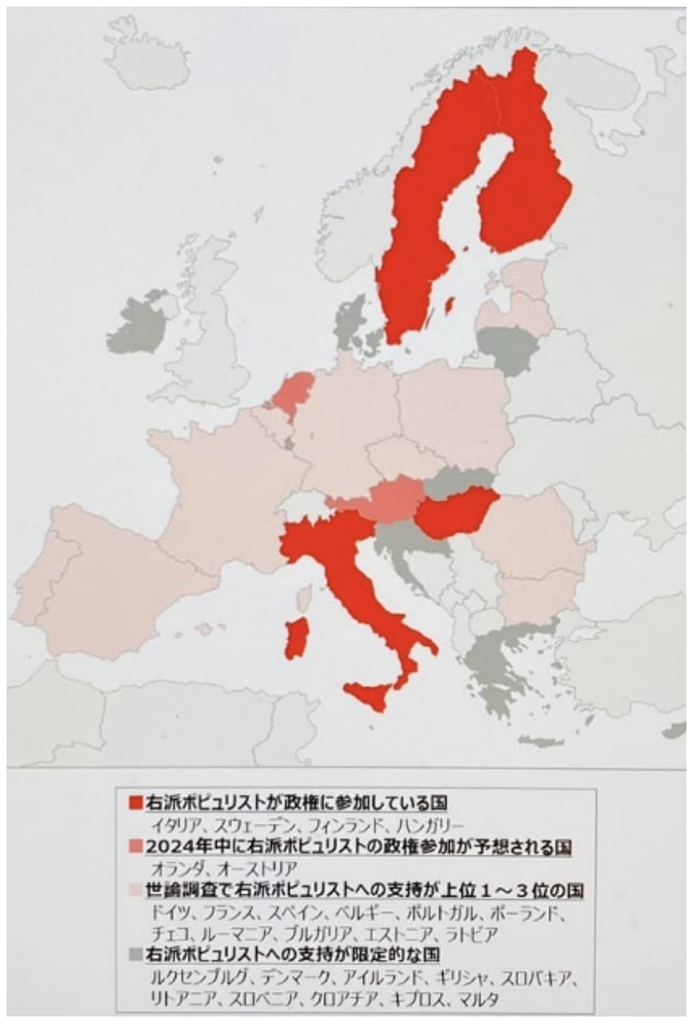

こうした中、右傾化が進展している欧州の政治情勢が気になるところである。今年2024年は、ポルトガル、ベルギー、オーストリア等の総選挙に加え、5年に1度の欧州議会選挙が実施され、EUは「政治の季節」を迎えているが、つい先日の欧州連合(EU)に懐疑的な右翼右派の躍進が確実となった欧州議会選や、欧州各国の主要国総選挙でも予想される右派ポピュリストの躍進の動向を垣間見るにつけ、発足以来長年にわたり民主主義の理想を追い求めてきたEUの今後の帰趨に暗雲が立ち込めている 。

やがて、こうした右傾化が進展している欧州の政治情勢の中で、近い将来、屈折偏向した「ナショナリズム」の大義を背に、国家の「暴力装置」の発動と戦争を自己正当化する空気感が増長することだけは、厳に回避したいものである[5]。

そして、「国家」の再検証と同時に、むしろ、自省・自戒しなければならないのは、こうした「国家」をやりたい放題にさせているわれわれ主権者1人1人に巣くう思考習慣も問題かもしれない。いまや、現代の人々は、産業社会システムに飲み込まれてしまっており、「拝金教」の信者のごとく、お金を絶対的な価値を持つものとして無批判に信奉し、ある種の洗脳を受けてしまっているようにも見える。むろん、すべての人々がそうだとは断言しないが、大同小異、その傾向はあることは、否めまい。

お金や国家への依存心は、産業社会の支配者や、国家の為政者にとっては、都合が良い。こうして人々は、それと知らずに社会のカラクリのなかに巻き込まれ、それと気づかず資本主義システムの巧妙な「支配の構造」に巻き込まれ、マインドコントロールされているとの専門家の指摘すらある。困ったことにそこで植え付けられた価値観のなかでしか物事を判断できなくなっている国民は、「国家」の「守護者」たる為政者に、事実上「白紙委任状」を託す。その結果、「国家」は、自ずと、産業社会の支配者や国家の為政者にとって都合が良い政策を遂行するようになる。

昨今の「裏金」騒動もみてもそうなのであるが、産業社会は、企業献金等の形で、お金で政治家を支配する。政治家は、様々な偽装化の工夫をしながら、「賄賂」を「寄付」に漂白(bleaching;white washing)して、裏金に活用する[6]。そして、産業社会にとって都合のよい政策を打ち出すようになる。

産業社会にとっては、企業献金というわずかなコストで、政治家を操作して、その何倍ものリバレッジの効いた自己利益が確保できる。また、政治家にとっては、自己保身を担保できる「裏金」を含めた自由に使える資金を手中にできる。産業社会と資本家は、双方にとって「win-win」の互恵関係にある。

政治家は、自分自身の政治生命を担保している支援者への忖度等、自己都合のために立ち上げた政策であるにもかかわらず、体裁を整わせるべく、「国家・国民のため」という偽善で漂白した「ナショナリズム」を大義に、自己正当化をする。たとえ、その政策が、国民のためにならず、倫理性や社会正義に反していようと、一向におかまいなく、鉄面皮で、強引に法案を強行突破で通過させてたりしている。

国家と国民との乖離の象徴が、名ばかりの「審議会」や「市民公聴会」である。アリバイ形成だけのため、あたかも一般市民の声にも謙虚に耳を傾け公明正大な政治判断をした表面的な装いだけを繕って、国際的常識ではにわかに信じがたい誰がどうみても愚策としか言えないようなお粗末な立法・行政を強引に強行しているのである。特に日本の場合、すでに公然の秘密となってはいるが、「審議会」の大半は、産業社会や政府・官僚諸氏にとって都合のよい「御用学者」で占められ、予定調和的に、「結論先にありき」で、ほぼシナリオ通りに、「儀式」に近い皮相的な審議を経て決められている。

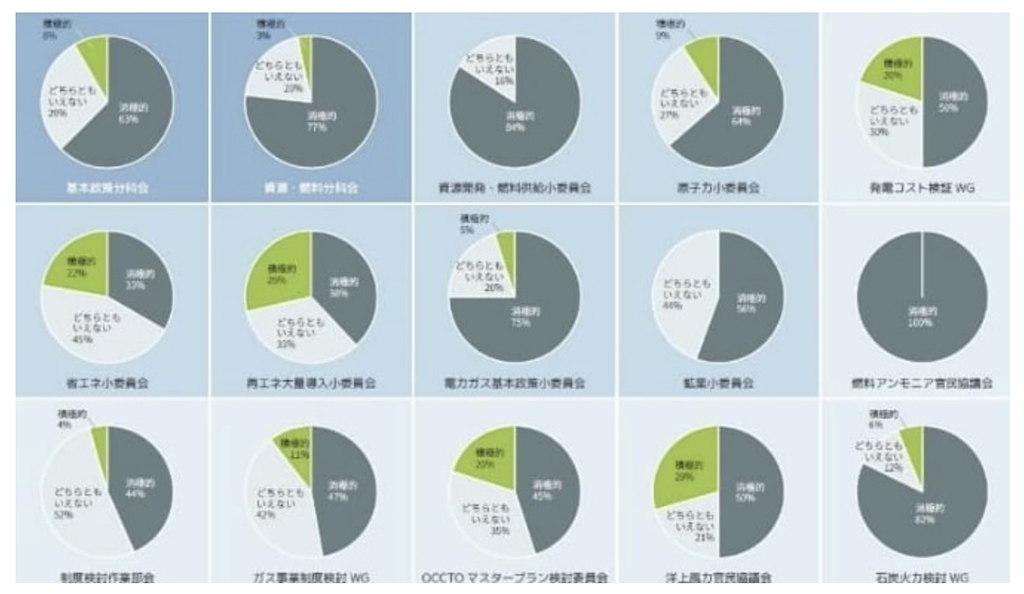

その典型的な証左が、日本の「エネルギー基本計画」の策定にかかる審議会である。以下の【図1】は、日本の「エネルギー基本計画」策定にかかる主要会議体の委員構成を各委員のスタンス毎に分類した検証結果を示したものである。この図を観て、多くの会議体において、化石燃料や原子力等の既存のシステムを維持することを支持する政府の意向に都合がよい委員が大多数を占めていることが一目瞭然ではある。

【図1】エネルギー基本計画の策定にかかる主要会議体の委員のスタンス構成

(出所)Climate Integrate (2024)「日本の政策決定プロセス;エネルギー基本計画の事例の検証」[7]

(注)この円グラフは、委員のスタンスを分析したものである。

スタンスについては、化石燃料を中心にした既存のシステムからの脱却に積極的かどうかを 、「消極的(化石燃料・原発支持、現状維持に近い立場)」「どちらともいえない」「積極的(化石燃料脱却・再エネ支持、エネルギー転換の推進に積極的な立場)」の3種類に分類している。

その結果、多くの会議体において、化石燃料や原子力等の既存のシステムを維持することを支持する委員が大多数を占めていたことがわかった。

また、会議体の長は一般に経産省の意向に沿う人材が選出されており、その他の委員については、会議体の議事録や論文・論説等を確認し、その発言内容から判断を行っている。

日本の場合、気候危機の元凶たる温室効果ガス(Greenhouse effect gas:以下GHGと略称)排出の9割を占めるエネルギー政策の基盤である「エネルギー基本計画」は、経済産業省の下で実質的に策定されており、この政策が、結果的に、日本の気候危機政策と「国別GHG排出削減目標(以下NDCと略称)」を決定づけている。その決定に重要な影響を与える肝心要の審議委員会の委員の太宗が、当初から化石燃料や原子力等の既存のシステムを維持することを支持していたいわゆる「御用委員」[8]で占められていおり、「出来試合」で「結論先にありき」の審議が、政府が描いたシナリオ通りに、粛々と進んで行く。

「市民公聴会」の実態も同様で、積極的に市民の声を広く丁寧に組み上げると言う姿勢は微塵もない。短期間かつ簡素でしかもなるべく多くの市民に周知されないようにこっそりと実施され、一応、アリバイ証拠として記録を残す以上の意味はもたない。かくして、こうしたほぼ偽造に近い「審議会」「市民公聴会」の偏向した意見を、金科玉条のごとく自己正当化のための「免罪符」として、平然と粛々と立法化が進み、国民の意向なんてまったくおかまいなしに、独善的に、国民不在の産業社会優先の政策推進が強行されて行く。

こうした、産業社会と政治家間の「win-win」の互恵関係の弊害は随所に散見され、その最悪の証左が、「戦争」である。「戦争」は、「究極の有効需要政策」でありと揶揄される通り、産業社会側にとっては、最高のビジネスチャンスである。「戦争」は、儲かるのである。方や、「戦争」は、過去の事例を振り返ってみても、国民の政府与党への支持率が向上する傾向がある。政治家にとても、好都合なのである。

よって、産業社会も政治家も、ともに、表面的には、いやいやながらやらざるを得ない装いを取り繕いながらも、したたかに胸算用しつつ、軍備予算増強を画策し、国民の血税を、極力、国民向けの福祉ではなく、軍事産業に資するような予算配分を画策するのである。政治家は国民の顔を見ていない。自分達の保身と持続可能性を資金的に担保してくれる産業社会の支配者の顔を見ているのである。

はたして、我々は、「人間の真の幸福」を蹂躙している「国家」を、このまま容認したままで好いのか。いいわけがあるまい。

そもそも「国家」とは何なのか。「国家」は、誰のために、存在しているのか。

いまこそ、「国家」そのもののレゾンデートル(raison d’être)が問われている。

[1]アリストテレス(2023)『政治学(上)』(光文社)pp30-31

[2]R. J.ランメル(R. J. Rummel)は、この研究で、戦争で正当に殺された兵士の数よりも、非武装に無辜な国民が殺された数が約5倍にのぼっていると分析している。ちなみに、ランメルは、反共論者であると同時に「民主主義による平和(Democratic Peace)」論者である。すなわち,民主主義国間は戦争をしない,よって,世界中を民主化することが世界平和への基礎となるという議論の極端な支持者であり、国家間戦争はもちろんのこと,国内の暴力に関してもデモクラティックピース論は適用できると強く主張している。したがって,彼の研究成果は多少誇張されたものである可能性がある点は留保が必要である。なお、この研究では、ソ連や中国の事例研究もあり、ソ連のスターリンによる一党独裁体制時代における全国的デモサイドを分析しており、約700万人が逮捕されうち約100万人が銃殺され約200万人がラーゲリ(強制収容所)で死亡したと記述している。その源流には革命エリート間の権力争いがあった。また、革命政権確立後に革命エリート間の権力闘争が恐怖政治の引き金となった例として,中国における当時の毛沢東による権力掌握闘争に起因したデモサイドを分析している。1966年はじめから毛沢東が逝去する76年の「文化大革命」の時期を分析している。犠牲者数は一説には2000万とも言われているが正式な人数はまだ確認されていない。公式発表だけでも,「迫害で死亡した者」3万4000人、中傷・迫害された者74万251人とされている。ランメルは1964年から75年の時期において,161万3000人の犠牲者数を推定している。(出所)Rummel, R. J.(1994)“Death by Government”Rummel, R. J.(1997)“Power Kills : Democracy as a Method of Nonviolence”

[3]Gellner, E (1983)” Nations and Nationalism”(Oxford: Basil Blackwell)

[4]近代世界の形成に大きな役割を果たしながら,これまで十分理解されてこなかった民族問題.「ナショナリズムとは何か」という難問に,英国哲学界の巨人ゲルナーが,政治社会学,社会人類学などの該博な知識を駆使して解明を試みる.「第1級のナショナリズム研究書」と高く評価されてきた名著,Gellner, E (1983)” Nations and Nationalism”(Oxford: Basil Blackwell)

[5]なお、誤解なきように付言するが、過度なナショナリズムの台頭に懸念はあるものの、むろん、人々の経済活動や、産業経済や資本主義が絶対悪であるとか、アナキズム(anarchism)や私有財産制の否定や共産主義がよいとか言っているわけでは毛頭ない。昨今とみに露呈してきたその行き過ぎた国家と政治の弊害について客観的に論点整理をし、「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている「国家」の危険性について注意喚起しているだけである。

[6]権力を監視し、客観的かつ批判的に分析・検証し、警鐘をならすべき立場にあるはずの肝心のジャーナリズムも機能停止に陥ってしまっている。国会における政治資金規正法も、抜け穴だらけのざる法を形式的に整えて鉾を収めようとしているが実態は空虚である。

[7]Climate Integrate (2024)「日本の政策決定プロセス;エネルギー基本計画の事例の検証」本レポートでは、日本の CO2 排出量の約 9 割を占めるエネルギー起源 CO2 の削減対策が気候・エネルギー政策の中核をなすことを踏まえ、「エネルギー基本計画」を事例に政策決定プロセスに着目し、審議会資料等の公表資料に基づきその実態について検証している。経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議決定を求めることとされている(同条第 3 項)。総合資源エネルギー調査会は、経産省の外局である資源エネルギー庁に置かれる審議会の一つである(経済産業省設置法第 18 条第 1 項)。総合資源エネルギー調査会には、4 つの分科会(基本政策分科会、省エネルギー・新エネルギー分科会、資源・燃料分科会、電力・ガス事業分科会)が置かれており、このうち、基本政策分科会がエネルギー基本計画の案を作成する。審議会等の運営に関する指針(1999年4月27日)では、「委員構成は、意見、学識経験等が公正かつ均衡の取れた構成であること」と謳われているものの、この一連の審議会の委員の太宗が、化石燃料や原子力等の既存のシステムを維持することを支持するいわゆる「御用委員」で占められている。

https://climateintegrate.org/wp-content/uploads/2024/04/Policy-making-process-JP.pdf

[8]「御用学者」の転用。元来「御用学者」とは、語源は幕府に雇われて歴史の編纂など学術研究をおこなっていた者のことであったが、転じて今日の日本では「政府や財界、権力者に迎合し都合のいい説を唱える学者」といった意味で使われる。委員位は学者でない業界関係者も多いことから、いまでは、「御用委員」とも揶揄されている。実際、【図1】エネルギー基本計画の策定にかかる主要会議体の委員のスタンス構成からも一目瞭然な通り、当該審議会は、エネルギー多消費産業関係の企業や経産省出身者の委員が多く、下位の会議体ほど利害関係者が多い傾向がある。 エネルギー転換に積極的に取り組む業界が多いエネルギー需要側の企業や非営利団体、その他の分野からの参加は少ない。こうした「御用学者」の歴史は古く、現代日本においては水俣病の例が嚆矢である。1959年(昭和34年)7月22日、熊本大学医学部の水俣病研究班は、武内忠男や徳臣晴比古らの研究に基づいて、「水俣病の原因は有機水銀であることがほぼ確定的になった」という発表を行った。これにより、新日本窒素肥料(現・チッソ)水俣工場の排液に含まれる水銀が原因との見方が深まるが、同年11月12日、厚生省食品衛生調査会常任委員会・水俣食中毒特別部会が大学と同様の答申を出したところ、厚生省は翌13日に同部会を突如解散させた。1960年(昭和35年)4月、日本化学工業協会が塩化ビニール酢酸特別委員会の付属機関として、田宮猛雄・日本医学会会長を委員長とするいわゆる「田宮委員会」(水俣病研究懇談会)を設置。後に熊本大学医学部研究班も加わることとなった。同年4月12日、有機水銀説に対する異説として東京工業大学教授清浦雷作は「有機アミン説」を発表した。1961年(昭和36年)4月、東邦大学教授の戸木田菊次は現地調査も実施せずに「腐敗アミン説」を発表した。彼らの主張がそのままマスコミによって報道されたため、結果的に、新日本窒素肥料(現・チッソ)水俣工場の有機水銀説を歪める働きをした。結果的には、最終的に有機水銀説が立証され、新日本窒素肥料(現・チッソ)の有罪が確定したが、こうした一連の「田宮委員会」等の委員は、多くの批判を浴び、「御用学者」「御用委員」と揶揄された。

2.「人間の真の幸福」を蹂躙する加害当事者となってしまった国家

現代の「国家」は、残念ながら、かつて哲学者アリストテレスが定義した「善く生きるために存在している」ものとは、随分かけ離れた存在になってしまっている。

世界中で大同小異、散見される現象ではあるが、産業社会や国家の為政者にとって都合が良い政策が遂行されるようになり、世界中の良識ある人々の心中を「不安全感」が暗雲のごとく覆っている。

その根源には、「国家」自体が抱えている宿痾がある。実は、その病巣の根源には、右肩上がりの「経済成長」という「共同幻想」がある。このこの宿痾が、「国家」を、変質させ、「人間の真の幸福」を蹂躙する加害当事者にしてしまっている。

「経済成長」という「共同幻想」が、国家を変質させ、致命的な多臓器不全を惹起してる。「経済成長」の限界に直面した国家が、隣国の侵略という「禁じ手」まで犯して暴走を始め、内外の無辜な市民を殺戮し、結局、国家の存在目的そのものであった「人間の真の幸福」がことごとく蹂躙されてしまう。まさに、ここにきて、本末転倒が起こってしまい、病状が悪化し、多臓器不全が加速しているのである。

結論から言うと、世界中から、戦争や紛争の火種を一掃して、持続可能な「人間の真の幸福」を担保するためには、この国家が内包する患部を根本治療する事しか解決の糸口はない。その為には、国家の病巣に巣くう「経済成長」という患部を切除して、あらためて「国家」の抜本的な検証と再定義を行い、「国家」そももののバージョンアップを行うことが、必須不可欠である。

では、そもそも、なぜ、「経済成長」が、「共同幻想」なのか。なぜ、それが、国家を変質させ、戦争の動機となり、やがて、致命的な多臓器不全を惹起し、「人間の真の幸福」を蹂躙する結果に至ってしまうのであろうか。それには、相応の理由と根拠がある。以下、順を追って考察して行きたい。

古今東西、世界中で、様々な対立を繰り返してきた宗教・言語・思想・イデオロギーを異にする様々な国家群が、その相違を超えて、資本主義陣営であろうと、社会主義陣営であろうと、共通してその目指す目的として拘泥してきた普遍的価値観があった。実は、それが、「経済成長神話」であった。「経済成長」して、国家が豊かになり、GDPが毎年増えれば、国民1人1人の富も増加し、それに伴い、国民も幸福になる、といった単純な右上がりの成長曲線に担保された単線型思考が、そこにあった。

しかし、ここで「経済成長」とか「経済発展」という耳触りのよい言葉には慎重な注意が必要である。それは、この有限な地球上のあらゆる人間と自然資源を、産業経済システムの中に取り組むことと同義である。そして、いまや、世界中のあらゆる人々が、その自覚があるかないかに関わらず、この巨大な世界経済システムにすでに飲み込まれてしまっている。地球上の全人類が、同様に「経済成長」とか「経済発展」を達成しようとするとこの小さな地球がもたないことが明らかであるにも関わらず。そにまま突っ走っていってしまったら、やがて、人類社会自体も破綻することは必至であるにも関わらず。

こうした「経済成長神話」に囚われた為政者が、古今東西、長年、国家を運営し、また主権者たる国民もそれを支持し、国家が運営されてきた。こうした国家観にとっては、人口が増殖し、国民全体の「幸福」を担保するための有効需要を充足させるためには、常に右肩上がりの経済成長が大前提であった。

しかし、やがて、限られた国土の資源と人材だけでは、持続可能な経済成長を充分担保できない限界に直面する。様々な経済政策を駆使して対応するが、しかし、国内の解決手法にも行政の対応能力にも限界が来る。結果、国民の不満と不安も増す。このままでは、政策結果に責任をもつ為政者の地位も危うくなる。もはや打つ手がない中で、自国民の政治的支持を持続することが常に念頭にある為政者は自己保身のためにも焦る。その究極の解決策は、領土の拡大であった。要は、問題の視点を外部に転嫁したにすぎないのである。

かつては、この問題を、「植民地」という仕組みで、解決してきた。

「植民地」は、スペインやポルトガルから始まって英国やフランス等に至るまで、いわゆる先進諸国にとっては、新たな領土の拡大に他ならなかった。先進国が、あくまで、「自己利益」追及のためだけに、その国家が持てる暴力装置たる軍事力を行使して、開発途上国の住民の人権も意向も一切無視して、独善的かつ一方的に、あらゆる人間と自然資源を、産業経済システムの中に取り組む露骨な形態であった。しかも、現地の植民地で働かせるだけに留まらす、労働力を自国に強制的に拉致連行し、自国で無償の労働力として酷使する奴隷制度まで派生した。

やがて、時代が経過し、「植民地」時代が終焉し、「植民地」だった国々は独立し、開発途上国と呼ばれた。そして、その後も、名を変え、姿を変え、1945年までは「帝国主義」として、1946年からは「経済発展」として、そして現在では今日まで「グローバリゼーション」として、表向きの「看板」は掛け代えながらも、手を替え、品を替え、ひたすら、世界中のあらゆる人間と自然資源を、産業経済システムの中に取り組んできた。

「植民地」時代から、国家と資本が結びつき、手を替え品を替え、ひたすら国富増大と私利私欲追求を目論む小賢しくも悍ましい低俗な胸算用は、依然として、通奏低音のごとく、人類の黒歴史の底流を流れて、今日に至っている。その悍ましい実態は何ら変わらずに今日にまで厳然と居座っている。

かつてのコストのかかる「植民地」をやめた後も、時に武力行使で露骨に領土拡大を目指し、さすがに、それも国際世論に耐え切れず、その後は、平穏な装いを纏いながら、現地企業との提携や多国籍企業形態での進出により、自国の影響力を維持しつつ、したたかに、低廉な自然資源と安価な労働力を搾取しつつ、その利益の本国向け還流という所得移転に躍起になってきた。

その実態は、いま「グローバリゼーション」という美名に看板を替えてはいるものの、「植民地」とまったく変わってはいないのである。物言わぬ途上国の弱者から自然資源や安価な労働力を問答無用で収奪し、したたかに利得を得る。人類がやってきたことは、その醜悪な本質を隠蔽することには長けていても、いまも何らまともになっていないのである。なんとも醜悪で破廉恥な欺瞞であろうか。

そして、こともあろうか、もはや「帝国主義」という言葉が、死語となった現代に至って、再び、実に古典的な「武力侵略」が復活した。我々が目撃しているウクライナ戦争やガザ戦争の実相である。

もはや、人類は、尊厳も、節操も、恥も外聞も、失ってしまったのか。為政者は、自国の暴力装置たる軍隊の出動を正当化しつつ、言い訳に近い空虚な大義を掲げて、国民を扇動し、隣国への侵略を正当化し、武力行使を強行する。

むろん、隣国への侵略等の独善的かつ強引な蛮行は、必ずしも、当初の思惑通りに成功しない。世界からの批判や制裁も受け、副作用も大きく失うものも多い。自国のリスクも大きい。自国の未来をしょって立つ若者を兵士として動員し、多くの戦死者も続出し、自国も戦場となり、無辜の市民を巻き添えにする。結果的に、戦費負担は、国民生活を圧迫し、やがて、結局、侵略攻撃する相手国のみならず、自国も含め、「人間の真の幸福」がことごとく蹂躙されてゆく。そして、いま、その矛盾が続々と露呈し、かくして不条理で忌まわしい戦争の動機をも誘導するその根源にある「経済成長神話」が「共同幻想」にすぎなかったことが、いまや限界に直面して、醜悪な形で、露呈している。

そもそも国家が有する「交戦権」とは、国家に与えられた、「戦争をしてもよろしい」という一種の「殺人免許」である。「戦争なら殺人は罪にならない」という国家が占有する特別な権利である。しかし、この「殺人免許」という権力が乱用され、世界中で、戦費の源泉である税金の負担者たる自国民の幸福を蹂躙する戦争行為が、国民のためではなく政治家を支援している資本家の利得のために強行されるという理解しがたい不条理な現実の実相を認識して、それに危機感を抱いている人々は、日本でも、驚くほど少ない。

これが、「対岸の火事」ではないにも関わらず、その危機感の欠落は、なんとも、ふがいないことである。しかも、過去の忌まわしき史実が証明しているように、本来国民を守るための国家の武力行使が、その矛先が、守るべき国民に向かっていたことすらもあったことは、なんという自己矛盾であろうか。誰のためにある国家なのか。誰のための武力行使なのか。それでいいのか。

国家の「交戦権」に関しては、すでに1世紀も前に、かのマックス・ヴェーバー(Max Weber)が、「国家による暴力の独占(Gewaltmonopol des Staates)」について、自著『職業としての政治(Politik als Beruf)』(1919年に行った講演をまとめたもの)において「国家とは、いかなる形態・方法であれ暴力(Gewalt)を使用することについての正統性の根拠である。」と唱えている。その意味で、警察や軍隊は、まぎれもない、正統性が担保された「国家の主な暴力行使のための道具・手段(Hauptinstrument der Staatsgewalt)」[9]であり「暴力装置」[10]なのである。

その文脈からさらに深堀するなら、上述したような、自国民に矛先が向けられた国内における武力行使による弾圧や、さらにはウクライナ戦争やガザ戦争等に露見される不条理で非人道的な侵略戦争の実態は、もはや国家権力の乱用であり、決してあってはならない「公私混合」の極みなのである。「国家」という大義の名のもとに、時の為政者が、自分の権力闘争の手段として、警察や軍隊を利用して、自己都合で、本来、国家国民を保護防衛するための「必要悪」であるはずの自国の「交戦権」を意図的に曲解して、その銃口を、敵国に対してではなく、自国民にすら向けることに、正統性(legitimacy)があるとは、到底思えない。

むろん、本来、教科書通りに、民主主義システムが健全に機能しているのであれば、政治の機能は、国民の意向を正確に反映させたものであるし、こうした蛮行にも制御が働き、国民に銃口が向けられることはなかろう。また、国民が望まない、納得のいかない不条理な人権侵害を伴う隣国への一方的な侵略にすらも、ブレーキがかかるであろう。国家権力による警察や軍隊の出動も、あくまで、国民のためのものであって、国民の総意の反映であって然るべしだからである。しかし、残念ながら、実際は、そうなってはいないのが実情なのである。国家の「暴力装置」が、一部の為政者によって、乗っ取られ、しかも、本来の意義からかけ離れた形で乱用されてしまっているのである。

こうした中、右傾化が進展している欧州の政治情勢が気になるところである[11]。以下の【図2】は、欧州の右派ポピュリスト勢力図を示している。

【図2】欧州の右派ポピュリスト勢力図

(出所)平石隆司(2024)「右派ポピュリズム台頭下でEUが迎える「政治の季節」―政策的インプリケーションと今後の課題―」

(三井物産戦略研究所国際情報部)

今年2024年は、ポルトガル、ベルギー、オーストリア等の総選挙に加え、5年に1度の欧州議会選挙が実施され、EUは「政治の季節」を迎えているが、欧州連合(EU)に懐疑的な右翼右派の躍進が確実となった欧州議会選や、欧州各国の主要国総選挙でも右派ポピュリストの躍進の動向を垣間見れ、発足以来長年にわたり民主主義の理想を追い求めてきたEUの今後の帰趨に暗雲が立ち込めている[12]。こうした右傾化が進展している政治情勢下、近い将来、屈折偏向した「ナショナリズム」の大義を背に、国家の「暴力装置」の発動と戦争を自己正当化する空気感が増長することだけは、厳に回避したいものである。

国家に従えば保護されるという国民の信任がないと国家の力自体が終わってしまう。かつて、哲学者トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes)は、その力を海の怪獣「リヴァイアサン(Leviathan)」と呼んだ。[13]しかし、今や、多くの国民が、国家に従えば保護されるというリヴァイアサンの前提が、「共同幻想」に過ぎないことに気付き始めている。いまこそ、主権者たる我々市民は、耳を澄ませて、目を凝らして、為政者の言動を、冷静かつ客観的に監視・観察しなければならない。努々、皮相的な美辞麗句に惑わされ、大衆迎合主義(Populism)的[14]な釣り言葉に目を奪われて自らの冷静な判断を誤ることは、厳に回避せねばなるまい。

「国家」の操縦席に座り巨大な暴力装置を操縦しミサイルの発射装置を握っているいる為政者が国民の真の幸福を担保してくれる信頼に足る「守護者」ではない可能性があるからである。国民の意向を丁寧に汲み取り、国民の真の幸福を実現するために日々誠心誠意注力する為政者の姿がそこにあるのか、その脳裏に国民の総意も崇高な理念もなく、目の前には自己保身のための最短距離を示した身勝手な地図しか置いていない危険なパイロットではないのかと警戒すべきである。国民の安寧な幸福を担保すべき肝心要の「国家」が、いま、「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている何とも寒々しい実態が、現にそこに見えているのであるから。

こうした「国家」による人権蹂躙は、何も、「戦争」や「植民地」等の「大きな物語」の文脈だけではない。「国家」による、国内における無辜な国民に対する一方的な不条理な人権蹂躙にも枚挙に暇がない。

「旧優生保護法」[15]が、その典型である。先の2024年7月3日(水)、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は、旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、全国の障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の判決で、旧法を「個人の尊厳と人格の尊重の精神に反する」として立法時から違憲と判断し、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。旧法下で約2万5000人が不妊手術を受けたとされ、「戦後最大の人権侵害」と言われる問題は、2018年以降、全国12地裁・支部で被害者ら39人が同様の訴えを起こし、「除斥期間」[16]の適用を巡り判断が分かれていた。

今回、最高裁は、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」は「著しく正義・公平の理念に反する」として適用しなかった。これは、裁判官15人の全員一致の意見だった。大法廷判決は、不妊手術が「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由への重大な制約」に当たり、特定の障害者らを手術対象としたのは「差別的取り扱い」だとし、個人の尊重を定めた憲法13条と、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する上、「立法行為自体が違法」と指摘した。最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後13件目だが、立法自体を違法と明示したのは初めてとみられる。

旧優生保護法は、経済や効率優先の誤った価値観の醜悪な事例の典型である。今後は最高裁の統一判断に沿って国の賠償責任を認める判断が続くとみられるが、しかし、社会にとって不都合とみなした人を排除する「優生思想」は、現在も根を張っていることには留意が必要である。排除の脅威にさらされている人は障害者以外にも存在する。

今日のいままで、この20年間、はたして「正義」は、なぜ沈黙していたのか。どこにいってしまっていたのだろうか。こうして、「人間の真の幸福」が、危機に面しているのだと思った。戦争ではなく、こともあろうか、この幸福を担保すべき肝心要の「国家」が、この事件のように、「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている事態は深刻である。あらためて、はたして、国は誰のものなのかと考えた。社会に染み付いた優生思想と決別するには、社会に生きる私たち一人一人が誤りを理解し、断ち切ることが必要だ。

そして、脆弱な立場にある人の尊厳と権利を守るための方策を講じなければいけない。今回の最高裁判決を契機に、あらためて旧法の問題を考えることは重要である。個人の尊厳と人格の尊重がしっかり担保された公正な社会の実現に向けた出発点となるはずだ。まさに、「人間の真の幸福」をしっかり担保できる公正な社会の仕組み構築が、急務であると思った。

[9]マックス・ヴェーバーは、1919年の講演を記載した著作『職業としての政治』の中で、主権国家とは「合法的な暴力の独占」であるとして、「国家権力(国家暴力)の主な手段」(Hauptinstrument der Staatsgewalt)との用語を使用した。「政治(politik)」を「自主的に行われる指導行為」「権力の分け前にあずかり、権力の配分関係に影響を及ぼそうとする努力」と定義し「政治的問題」を権力の配分・維持・変動に対する利害関心」とした。また、「国家」を「ある一定の領域の内部で正当な物理的暴力行使の独占を実効的に要求する人間共同体」「正当(legitime)な暴力行為という手段に支えられた人間の人間に対する支配関係」とし、国家が暴力行使への「権利」の唯一の源泉と見なした。ただし、この基本的な原則に、いくつかの注意事項を適用しており、国家と暴力装置使用との関係が常に密接だった訳でもないとも留保している。また、法規制に従わない民兵などの強引な暴力の使用をコントロールすることに失敗する国家は、もはや本質的に機能的な国家でないとしている。

[10]1917年に執筆された著書『国家と革命』の中で、ウラジーミル・レーニンは「暴力装置」という言葉を使用している。

[11]近年、EUにおいて、(1)EU懐疑主義、(2)自国第一主義、(3)反移民・難民、(4)反イスラム、(5)反気候変動政策、(6)親露、対ウクライナ支援に消極的、等の政策を掲げる右派ポピュリストの勢力伸張が顕著である。また、右派ポピュリストへのEU市民の支市民の支持拡大を睨み、EU各国の中道右派政党や、欧州議会の最大会派であるEPP(欧州人民党)が、移民・難民政策や気候変動政策等において右派ポピュリスト寄りの政策へシフトする等、政策の軸が「右傾化」している。EUにおける右傾化の背景として、①難民急増による、社会保障費等の財政負担増や治安悪化等へのEU市民の警戒感の高まり、②ウクライナ危機等に起因するエネルギー、食料価格上昇によるインフレおよび景気低迷長期化を背景としたEU市民の生活困窮(Cost of Living Crisis)、③脱炭素化の旗印の下、矢継ぎ早に気候変動対策が強化され大幅な負担増を強いられていることに対する不満、等が指摘できる。右派ポピュリストは、移民・難民受け入れの厳格化、減税や歳出拡大等拡張的財政政策、気候変動対策の大幅なスローダウン等を掲げ、EU市民の不満を巧みに利用することで勢力を拡張している。(出所)平石隆司(2024)「右派ポピュリズム台頭下でEUが迎える「政治の季節」―政策的インプリケーションと今後の課題―」(三井物産戦略研究所国際情報部)https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2024/02/20/2402_hiraishi.pdf

[12]欧州連合(EU)の立法機関・欧州議会選挙(定数720、任期5年)は2024年6月9日、加盟27か国での投票が終了した。フランスやドイツで自国第一主義を掲げる右派ポピュリズム(大衆迎合主義)政党が伸長し全議席の2割を超えた。こうした右傾化が進展している欧州各国の政治情勢は、EUの立法体制で上院に相当するEU理事会のパワーバランスを変化させつつあり、EU予算の執行の一部停止やEUの対露制裁強化やウクライナ支援について毎回EUの結束を乱し決定を遅延させる問題となっている。右派勢力は各国の国政選挙でも伸長しており、移民排斥や厳しいEUの環境規制の見直しなどを訴え、EU法案のほとんどを採択する欧州議会は、法案ごとに多数派形成が必要となる場合が多く、右派拡大を受け、EUの右傾化が進む可能性がある。また、右派ポピュリスト・フィデスのオルバン首相率いるハンガリーが、今年2024年7~12月にEU理事会議長国となるため、優先アジェンダ設定等、EU理事会の運営が撹乱される恐れがある。出所)平石隆司(2024)「右派ポピュリズム台頭下でEUが迎える「政治の季節」―政策的インプリケーションと今後の課題―」(三井物産戦略研究所国際情報部)

[13]リヴァイアサン(Leviathan)とは、旧約聖書ヨブ記41章に記されている海の怪獣「レヴィアタン」の名前である。聖書には「地上には、彼と並ぶ力はなく、彼は何者をも恐れぬように作られた。彼は、すべての高ぶる者どもを軽蔑し、あらゆる高慢の子たちの野獣の王である」(33~34節)とある。哲学者トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes)は、1651年に著した政治哲学書『リヴァイアサン』で、「国家」という巨大な創造物を、この架空の怪獣で表現した。著書の正式名は、『リヴァイアサン、あるいは教会的及び市民的なコモンウェルスの素材、形体、及び権力』(Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil)である。

[14]「大衆迎合主義(Populism)」とは、一般市民の意見を代弁し、彼らの利益を優先していると主張する政治活動や思想を指す。同様の思想を持つとされる人物や集団を「ポピュリスト」と呼ぶ。ポピュリズムは、政治改革を鼓舞する一方で、怒れる市民の敵意を「straw man(ストローマン、藁人形、議論に勝つため、または議論を作り出すために創作された架空の議論、主張、または相手)」に向けるために利用されることもある。ポピュリズムは通常、左派と右派の要素を併せ持つ。権威主義的なポピュリズム政治は、自らの権力を強化するために民意に訴え、それを体現すると主張するカリスマ的指導者を中心に展開する。この政治形態において、選挙は、国民の国家や指導者に対する忠誠心を反映するものではなくなり、指導者の権威を確認する役割を果たすものになる。権威主義的ポピュリズムのいくつかの形態は、極端なナショナリズム、人種差別主義、陰謀論、疎外された集団のスケープゴート化によって特徴づけられる。そしてそれぞれが、指導者の権力を強化するため、指導者の失敗から国民の関心をそらすため、あるいは指導者の支配の本質や経済・社会問題の真の原因を国民から隠すために役立ってきた。一部の歴史家や政治学者は、アメリカ・共和党のドナルド・トランプ大統領(2017~2021年)の政権が陰謀論やアフリカ系アメリカ人や非白人移民に対する人種差別、トランプの中心的支持者の民主主義制度に対する不信感、全米共和党の従属的立場、2021年の連邦議会議事堂襲撃事件を権威主義的ポピュリズムの一面として挙げている。

[15]「旧優生保護法」は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律。優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。国民の資質向上を目的とした1940年の国民優生法を踏襲した。1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名も「母体保護法」に改められた。2024年7月3日に、最高裁判所大法廷が、本法の各優生条項が憲法13条、14条に違反していたとする判決を言い渡した。

[16]「除斥期間」とは、法律上の権利を使わないまま過ぎると自動的に消滅するまでの期間。権利関係を速やかに確定する目的があるとされるが、戦後補償や公害訴訟では「時の壁」となってきた。最高裁が除斥期間を認めなかったのは、予防接種の後遺症で寝たきりになり22年間提訴できなかったケースと、殺人事件の遺族が26年間事件発生すら知らなかったケースの2件だけ。2020年施行の改正民法で、権利消滅の期間が先延ばしできる場合がある「時効」に統一されたが、改正前に起きた案件には適用されない。

3.「人間の真の幸福」を担保する「人間の安全保障(human security)」の本義

こうした「人間の真の幸福」を蹂躙する「国家」が台頭しつつある危険な空気感の中で、はたして、我々は、ただ茫然と、この深刻な悲劇の目撃者のまま、無為無策のまま、立ちすくんでいていいのであろうか。むろん、それで好いはずはない。絶望することは早計である。まだ希望はあるのだから。

では、無辜な万民の「人間の真の幸福」を担保できる希望の糸口は、はたして、どこにあるのであろうか。その1つの解法が、「人間の安全保障(human security)」である。

先日、国連大学で開催された会議「分極化時代における人間の安全保障 (Human Security in a Polarized World)」に参加した[17]。そして、いま人類が直面している「人間の安全保障」の危機に思いをはせ、「人間の真の幸福と国家の位相の問題」について、しばし考えた。そして、今の時代にこそ、「人間の安全保障」の本義が問われるべきだと思った。

ともすると、「安全保障」といえば、「国家」が想起される。いつの時代でも主権国家を単位とする国際政治システムのなかでは国家本位の安全保障、つまり「国家安全保障(state security)」が中核にある。

しかし、同時に、さらに大事なのは、個々人の人間である。当然である。「国家」とて「人間」のためにあるのであるから。

そして、いま、肝心要の国家が、「人間の真の幸福」を蹂躙している加害当事者となってしまっている。「人間の真の幸福」が、危機に面している。なぜ、そういった自己矛盾が起きてしまうのか。かような不条理な主客転倒が起こっているのか。理由は簡単である。単純明快である。正当な民主主義システムが健全に機能していないからである。民主主義システムが不全なのである。権力を掌握している一部の為政者が、国家を乗っ取り、そして警察や軍隊を、自己利益のための、権力闘争の手段として、私的流用してしまっているのが、情けない実態なのである。困ったことである。

言うまでもなく、ここで肝心なのは、厳しい境遇に置かれた人間一人ひとりにも着目し、その生存・生活・尊厳に対する広範かつ深刻な脅威から人々を守り、人々が持つ豊かな潜在力や可能性を実現するため、「保護」と「エンパワーメント」という主に二つの戦略を通じて自立した個人やコミュニティの安全保障を促すアプローチであろう。

こうした問題意識から生まれたのが「人間の安全保障」の理念と政策である。国家の「宿痾」のごとき本質的かつ致命的な欠陥を補うために誕生した重要かつ必須不可欠な理念と政策なのである。「人間の安全保障」は、国連開発計画(United Nations Development Programme;以下UNDPと略称)の1994年版『人間開発報告書』で初めて提唱された。それ以降、さまざまな形で実践が試みられて、試行錯誤しながら今日に至っている。

あの「人間の安全保障」が世界で初めて登場してから早くも、30年が経過した。しかし、今日になっても、いまだに、戦争や紛争が同時多発的に増加しており、国家の暴走は収まる気配もない。国内および国家間の不平等が拡大する分極化した世界の中で、「人間の安全保障」が根っこから崩壊しつつある。そして、「人間の真の幸福」が、深刻な危機に直面している。

こうした「もはや後がない」という切迫した危機感から、今年2024年1月26日に、グテーレス国連事務総長は「人間の安全保障に関する国連事務総長報告書」を発表した。同テーマでの国連事務総長総長報告は10年ぶり4回目である。10年ぶりに出すところに、グテーレスの切迫した危機感を感じる。この中で、グテーレスは、「人間の安全保障」が単なる考え方としてだけでなく実際に有用なツールとして機能してきたことを具体的に示しつつ、気候変動、デジタル技術、保健、貧困と不平等、紛争や暴力等の現在の諸課題への対処において、人間の安全保障に基づくアプローチの重要性が増している旨を説いた。

加えて、グローバル・ガバナンスの観点からも、人間の安全保障は、①各国の自国民の生存・生活・尊厳に対するオーナーシップを前提に、②国家間、人々の間、人間と地球の間の「連帯」を高めるツールであることを強調した。この報告の中で今後に向けた提言で触れた「連帯」という言葉が重要な鍵となると感じた。

また、グテーレスは、翌月2月26日のジュネーブ人権理事会において、現下のガザ戦争とウクライナ戦争に触れ、「ウクライナからスーダン、ミャンマー、コンゴ民主共和国、ガザに至るまで、紛争当事国は国際法、ジュネーブ条約、さらには国連憲章さえも無視している」と糾弾し、「人権は平和の基盤である。今日、両方が攻撃を受けている。戦争当事国が人権と人道法を踏みにじるなか、紛争は甚大な被害をもたらしている。地域レベルでもオンラインでも、多くのコミュニティが暴力的なレトリック、差別、ヘイトスピーチであふれている。そこに情報戦が加わり、貧困者に対する戦争、そして自然に対する戦争が加わっている。」と危機感を露わにした。

続けて、グテーレスは、「これらすべての戦いには共通点が1つある:これらは、基本的人権に対する戦争である。そしてどのような場合においても、平和への道は、市民的、文化的、経済的、政治的、社会的なあらゆる人権を完全に尊重し、二重基準を持たないことから始まる。」と問題提起し、「人権の文化を構築することは、平和な世界を構築することだ。」と人権と、そして人間の安全保障の重要性をあらためて強調した。

そしてさらに今年2024年3月13日には、国連開発計画(UNDP)が、「2023/24人間開発報告書(Breaking the gridlock: reimagining the cooperation in a polarized world)」を公表した。

今年のこの報告書では、不均一な開発の展開、悪化する格差、エスカレートする政治分断、等に起因する膠着状態が危険領域に達していることに警鐘を鳴らすと共に、世界的な相互依存関係を見直し、推進するうえで、国際的な協調が果たすべき役割に期待を寄せている。また、国連は、「人間の安全保障」を示す指標として、毎年、国内総生産(GDP)のデータのみに頼らず、各国で人々が健康で長生きでき、教育も受けられ、人間らしい水準の生活を送れるかどうかといった指標も加味した状況までも計測するものとして、平均余命・教育・識字及び所得指数の複合統計である世界各国の人間開発指数(Human Development Index ;以下HDIと略称)[18] を公表している。

今年2024年の人間開発報告書の中では、HDIは、2020年から21年にかけてのCOVID-19パンデミックを受け、2年連続で後退したものの、昨年2023年に大幅に改善したことにも触れる一方で、世界の貧困国の半数でCOVID危機以前の開発水準に甘んじている厳しい現状を訴えている。

HDIが、近年、多くの国でかつてないほどの高い水準を記録してきているにもかかわらず、すでにコロナ禍に突入する以前から、HDIの中低位国はもちろん最高位国も含め、世界中の7人にせいぜい1人しか自分が安全な状況にあると感じられておらず、残りの6人以上はむしろ「不安全感(human insecurity=人間の安全保障の喪失感)」を抱いているというパラドックスが見出されたことを深刻な問題であるとして取り上げた。また、ポピュリズムな政府が支配的な国ではGDP成長率が低い傾向にあり、ポピュリスト政権が15年続くと、そうでない国の場合よりも一人当たりGDPが10%低いと推計されると指摘した。ふと日本もそうではないかと思ってしまった。

ちなみに、このHDIの上位3か国は、1位スイス(0.967)、2位ノルウェー(0.966)、3位アイスランド(0.959)となっているが、気になる日本のHDIは、他の多くの国で人間開発指数が上がった中で、前回の人間開発指数が0.925で今回は0.920とほぼ横ばいながら、順位は、前回19位から今回は24位と大幅に下がっている。その理由は、日本の教育環境の劣化があるとの指摘がある。以前は、日本は、識字率が高くて、算術にも秀でている教育先進国と自他ともに認めてきた時代もあったが、いまや、日本の公的教育費の対GDPの値はOECD加盟国38か国中36位と言う悲しい状況にあることは、あまり知られていない。

日本では、教育投資が非常に少なく、先進国の中では教育環境が非常に劣化しているのが実態である。海外では、特に欧米先進諸国では、企業経営者や政治家の太宗は博士号取得者が一般的で、大学卒業後も、仕事をしながら大学院で研究してる人が非常に多く、教育を受ける年数が日本に比較して長い。その背景には、知的好奇心を高めて教養溢れる豊かな教育環境の有無、キャリアアップの方法や教育の位置づけについての認識等の海外と日本のギャップを指摘する専門家もいる。

また、「人間の安全保障」の参考指標として、国連持続可能な開発ソリューションネットワーク(UN Sustainable Development Solutions Network、以下SDSNと略称)の「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」[19]がある。

ちなみに、今年2024年3月20日の国際幸福デーに発表された2024年版世界幸福度報告書における「2024年世界幸福度ランキング」では、上位3か国は、1位がフィンランド(幸福度スコア7.741)、2位がデンマーク(7.583)、3位がアイスランド(7.525)で、気になる日本は、今年は世界51位(6.060)であり、前年の47位(6.129)からさらに4ランクダウンしており、先進諸国の中で最低であった。残念ながら、日本は、HDIも幸福度スコアも、ともに先進国中最下位なのである。

先進諸国の中で日本の幸福度スコアが最低である理由について、この報告書を詳しく見ると、日本は、「一人当たりの国内総生産(GDP)」、「社会的支援」、「健康寿命」に関しては、ランキング上位国とさほど大差がなかった一方で、国民それぞれが抱く「主観的幸福度」については、1位のフィンランドの2.518ポイントに対して、日本は1.487という低い結果が出ており、特に「人生の選択の自由度」と「他者への寛容さ」の数値が目立って低い点が、指摘されている。

つまり、「客観的ウェルビーイング」は高いにもかかわらず、「主観的ウェルビーイング」が低いということが分かる。世界と幸福度格差を埋めるためには、自分の人生を自ら自由に選択できていると実感できることと、立場や意見の違いに対して理解を示し合う他者への寛容さが日本の重要課題であることが浮き彫りになっている。ちなみに、この「客観的ウェルビーイング」は、GDPや健康寿命など数字で測れるものであるのに対し、「主観的ウェルビーイング」は、個人が自分の人生の充実度、幸福度、満足度などを評価するものである[20]。

ハーバード大学心理学教授のロバート・ウォールディンガー(Robert Waldinger)博士[21]は、「75年間にわたる研究からはっきりと分かったこと、それは、私たちを幸福で健康にするのは、富でも名声でも無我夢中に働くことでもなく、良い人間関係に尽きる。」と述べているが、まさに、大切なのは人間関係の質であろう。この温かな人間関係を築くうえで必要となるのが、自分と意見や立場が異なる人たちに、どれだけ理解を示すことができるかという「寛容さ」であり、残念ながら、やはり、日本人の「他者への寛容さ」の数値が目立って低い点が、実感として豊かさや幸福感を感じられない日本の幸福度スコアが最低である理由にも通底しているのであろう。

今後、日本も、かつてない少子高齢化の時代に突入する中で、気候危機、資源枯渇、格差・分断など重要な地球規模課題に直面しながら、すべての人が豊かさと幸福感を実感できる社会を構想していくことが迫られている。こうした中で、さらに、その社会を、豊かさと持続可能性が両立するものとして構築していくためにも、日本は、世界に先駆けて、高齢化、少子化などの課題に直面する後ろ向きな「課題先進国」としてではなく、世界が共通して目指すべき未来を実現する先駆者としての役割を果たすチャンスを手にしているとの自覚に立って、未来志向的な「課題解決先進国」のトップランナーとして、今こそ、一人ひとりが幸せを実感できる社会の構築に率先垂範してゆく好機に来ていると考える。

とりわけ、日本は、世界で24位と低位推移しているHDIや先進諸国の中で最低とされている幸福度ランキングの根本原因である「教育環境の劣化」問題や、経済優先の価値観の弊害、「人生の選択の自由度」と「他者への寛容さ」の不在等々の本源的問題への徹底した自省と解決を、いまこそ、最優先課題として、官民で取り組むべきであろう。これなくして日本に明るい未来はないとも言えよう。

[17]「分極化時代における人間の安全保障 (Human Security in a Polarized World)」2024年6月24日(月)午後3時~午後5時、国連大学エリザベス・ローズ国際会議場。(共催:国連開発計画(UNDP)、外務省)

[18]「人間開発指数」とは、英語で「Human Development Index(HDI)」。各国がどのくらい発展しているか、どのくらい貧困しているか、といった指標に使われる。国の豊かさを測る指標にGDP(国民総生産)やGDP(国内総生産)があるが、これはその国の所得であり、人々にどの程度分配されているかはわからない。そこで「長寿で健康な生活」「知識」「人間らしい生活」という3つの側面を包括的にまとめたものが人間開発指数(HDI)である。

[19]世界幸福度報告における幸福度の評価は、各国・地域の人々が「どれだけ自分の人生に満足しているかの程度」を示す指標で、各国・地域の人々に「人生に対する評価」について質問し、その回答に基づいて行わる。具体的には「自分にとって最高の人生を10」「自分にとって最悪の人生を0」として、0から10までの11段階の点数で自分の人生を評価してもらい、その評価から各国・地域の幸福度を算出している。幸福は抽象的かつ相対的な概念で、人や文化によって幸福のあり方や考え方その感じ方は大きく異なるため、定量的に評価することは非常に難しいが、2024年版世界幸福度報告は、2021年から2023年までの直近3年間のギャラップ世界世論調査のデータを主に使用している。

[20]1946年に、世界保健機関(WHO)が示した定義では「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること」とあり、ウェルビーイングを中心に据えた社会の実現が重要な鍵となっている。

[21]ロバート・ウォールディンガー(Robert Waldinger)。ハーバード大学医学大学院・精神医学教授。マサチューセッツ総合病院を拠点とするハーバード成人発達研究の現責任者であり、ライフスパン研究財団の共同創立者でもある。ハーバード大学で学士号取得後、ハーバード大学医学大学院で医学博士号を取得。臨床精神科医・精神分析医としても活動しつつ、ハーバード大学精神医学科心理療法プログラムの責任者を務める。(出所)Robert Waldinger(2017)” Harvard study, almost 80 years old, has proved that embracing community helps us live longer, and be happier”

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

4.気候危機時代における「国家」の再定義の必然性

実は、「人間の真の幸福」を担保する「人間の安全保障」を語る上で、そして、「国家」の再定義について考察する上で、共通する重要なキーワードがある。それは、「気候危機(Climate crisis)」である。

結論から言うと、「人間の真の幸福」の問題を解決するために「人間の安全保障」や「真の民主主義」を担保することと、「気候危機」対策として、持続可能な「脱炭素社会」構築を実現することは同根である。

「人間の真の幸福」の追求と「気候危機」対策は、一種の連立方程式を構成していると考えて好い。換言するならば、この最も難解な方程式には、共通した共通解がある。一見何の因果律もなさそうな、「人間の安全保障」と「気候危機」は、同一の原因から派生した症状であり、逆に言えば、この宿痾を解決し完治することで、両方の問題は、同時解決に一気に突き進むことができるとも言える。そして、これは「国家」の再定義の必然性をも意味する。

上述の通り、「人間の真の幸福」を蹂躙する不条理で忌まわしい「戦争」の動機をも誘導するその根源にあるものは、そして「国家」を駆動してきたものは、「経済成長神話」であった。そして、その「経済成長神話」を担保してきたのは、「無限の資源」という共同幻想であった。

しかし、「無限の資源」はありえない。なぜなら、地球は一個の球体の惑星にすぎないからである。その地球という惑星上の資源は有限だ。無限にはないのである。かつ地球環境は漸弱である。破壊したり汚染したりしては、なかなか再構築は難しい。人類がいままで妄信してきた「無限の資源」という「共同幻想」に依拠した「経済成長」が、時間と経過とともに、限界に直面するのは、当初から想定可能な必然的帰結であった。そして、「経済成長神話」の必然的な帰結として、いま、人類は、「人間の真の幸福」の破綻と「気候危機」に直面しているのである。いままで鈍感であった人類が、ようやく、ここにきて、「経済成長神話」は共同幻想にすぎかったことを遅まきながら自覚しつつあるのである。

人類に、この「経済成長神話」が「共同幻想」に過ぎないことを、問答無用で自覚させたショッキングで決定的な事件が、「気候危機」であった。この待ったなしの空前絶後のカタストロフを眼前に、さすがの人類も目覚めた。「気候危機」を考えることは、「経済成長神話」を批判的に検証することであり、「人間の真の幸福」と「人間の安全保障」を深く思索することでもある。

いまや、「気候危機」は、恐ろしい勢いで地上のすべてを飲み込みつつある。「気候変動」は、安全保障のランドスケープを世界規模で様変わりさせており、気候変動が平和と安全保障にもたらす影響はますます深刻になっている。人間の命を奪い、暮らしの土台を脅かし、インフラを崩壊させて国家経済を揺さぶり、自治体の予算を圧迫している「気候危機」の脅威に直面し、ようやく、人類は、自らの愚行に目覚めた。

「気候危機」時代に「経済発展」を永続的に容認することが不可能であることは、もはや自明である。まだ一部の解像度の低い政策決定者が「経済成長神話」という共同幻想に取り込まれたまま誤った見方に拘泥し、いまだにその反省もしていないことは実に困ったことではあるが、コロナ禍の脅威もあり、ようやく、ここに来て、人類は、自らの「経済成長神話」という共同幻想の愚に気が付き始めている。

人々の所得水準の向上を通じて生活水準を引き上げ、世界規模の経済的相互依存を高める役割を果たしてきた経済・産業界の従来型の経済的規範自体も、そしてまた、その集合体の国家自体も、気候変動の脅威に直面し、その必然的帰結として、「経済成長神話」を前提としてきた「国家」そのものの行動原理を含めた再定義が求められていることを自覚し始めている。

「国家」そのものの行動原理を含めた再定義の起点は、国家の経済政策決定の重要業績評価指標(Key Performance Indicator ;以下KPIと略称)としてのGDPを見直すことにある。これが急務であろう[22]。

「気候危機」対策は、世界中の国々が、「運命共同体」たる「宇宙船地球号の乗組員」として、言語・宗教・思想・習慣等の壁を乗り越えて、相互に連帯して、もてる英知を結集させて、ゼロカーボンを前提とした「脱炭素社会」構築を目指す作業であり、この作業は、「経済成長神話」と「戦争」を前提としてきた「国家」そのものの行動原理をも修正させる力を持っている。

このパラダイムシフトは、必然的に、国家、企業、そして個々人の根本的な価値変容を、さらに換言するならば、思考変容と行動変容をもたらす。地域分散型の再生可能エネルギーを軸とした持続可能な経済社会システムが新しい国家像として再構築され、その結果、国際政治の地政学的な権力構造も抜本的に変容し、化石燃料埋蔵を奪い合う紛争も他国に侵略戦争を仕掛ける動機付けもなくなり、戦争より平和共存のレジームが醸造されてゆく。それすなわち、「国家」の再定義を求めることに他ならない。

それでは、こうした文脈から、「気候危機」時代の新たな共通のKPIは、何になるのであろうか。

「気候危機」時代の共通のKPIは、貨幣金融的なGDPではなく、間違いなく、気候危機の元凶たる二酸化炭素を含むGHG排出削減量になることが重要な意味を持つであろう[23]。換言するならば、物事の評価尺度が、いかに貨幣金融的な富を獲得・保有しているかではなく、いかに地球環境負荷の少ない商品を生産・販売し、いかに地球環境負荷の少ない生活を送っているかが評価基準となる時代が、早晩到来するのである。このパラダイムシフトはむしろ不可避的な歴史的必然であり、かつ、不可逆である。

要はこれからの世界は、何を大切にしていったら、「人間の真の幸福」が他の歩できるかという問いである。そして答えは明瞭である。もはや経済ではなく、環境と人間に対する優しさが価値基準となる。

化石燃料に頼らず、電気自動車が普及して、再生可能エネルギーで地産地消する国家は栄え、依然として化石燃料に拘泥し、ガソリン自動車等の内燃自動車がいまだに普及している国家は衰退する。化石燃料産業やガソリン自動車等の内燃自動車産業は、国際競争力を失い、GHG排出の多い商品は、世界市場で売れなくなり、最終的に、GHG排出の多い商品を製造する自社工場は「座礁資産」となり、経営を圧迫する。当然、こうした企業に勤務する社員の給与所得は激減し、やがて、企業倒産で失職する憂き目にあう。解像度の高い社員は、続々と、GHG排出の少ない商品を製造する企業に転職する。土砂崩れ的に労働移動が起こるのは、もはや時間の問題となる。

要は、環境と人間に対する優しさの度合いにいって、その企業、国家の真価が問われ、環境と人間に対する優しさが欠落した企業や国家は、魅力を失い、競争力を減衰させ、自然に淘汰され、社会から存続できなくなってゆくのである。

その必然的結果として、KPIとしてのGHGを導入することによって、化石燃料を埋蔵する地域を奪取する戦争動機もなくなり、そもそも、GHGを大量に排出する戦争行為自体が国家にとっても、企業や個々人にとっても、不合理であり、無意味になり、その当然の帰結として、世界中で戦争自体が激減することは必至である。

そもそも、資本主義システムの基礎である「資本」は、短期的な利潤追求による自己増殖と言うその宿痾にも似た属性ゆえに、長期的かつ持続的な存在である地球環境や自然資源を扱うことができにくい限界がある。そして、その資本主義システムの上部構造たる国家も、「資本」の論理の呪縛から自由たりえず、年度予算制をとらざるをえない制度的な事情もあわせもって短期的にならざるをえない。本来、長期的な視座にたって「持続可能性」を念頭に把握・対処しなければならない地球環境問題の解決には、能力に限界がある。

それゆえ、企業活動も国家活動も、基本的には、地球環境問題の解決には無力である。短期的かつ利己的な属性ゆえ、むしろ、人間を自然から根本的に疎外する原因すら作り出してしまっている。そして、資本増殖を行動基盤としている企業は、本来、未来の世代のことなぞお構いなく利潤追求のために地球環境を汚し破壊する不健全で危険な属性をもっている。

それに対して国家も十分に牽制や規制ができず、迷走を続け、地球環境の保全や人類の持続可能な幸福を担保できない矛盾した行動をとる。気候変動問題等の多くの地球環境問題の元凶は、短期的かつ利己的な行動原理を属性としている企業や国家なのである。そして共犯的な加害者である企業や国家が、その属性ゆえ、解決者にはなりえないのである。

それゆえ、気候危機時代の歴史的必然として導入されるKPIとしてのGHGは、その新たな価値基準として、従来型企業や国家の思考習慣や行動習慣を抜本的に変える。[24]こうした企業や国家の思考習慣や行動習慣を抜本的変革なくして、気候変動問題等の多くの地球環境問題は早期解決ができないのである。

特筆すべきことは、化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギーシフトがグローバルに展開し進むことによって、国際関係における競争力の源泉が、「資源埋蔵量」から「イノベーション」に移行する点である。これは、実に面白い、かつ、示唆に富む、実に未来志向的な問題提起の意味を含んでいる。従来の戦争の動機付けの根拠になっていた要素を無意味化し、あらたな、国際秩序を構築する、衝撃的かつ破壊的な新たなコアコンピタンス(Core competence)[25]になるからである。

再生可能エネルギーの限界費用はゼロである。よって、資源保有自体は無差別であり、競争力の源泉にはなりえない。むしろ、その競争力の源泉は、その無尽蔵にある再生可能エネルギーをいかに効率的に発電でき蓄電できるかの技術力に依拠する。今後は、軍事力ではなく、技術力の面で世界的なリーダーになることが大きな意味をもつようになる[26]。かつて、軍事力により戦争に勝って、石油埋蔵豊富な領土を占拠して、圧倒的な資源優位を確保することで世界的なリーダーになることが大きな意味をもつ時代があった。

しかし、その時代は終焉を迎えた。今後は、技術の面で世界的なリーダーになることが大きな意味をもつ時代が始まる。かような競争力の質の根本的な変化が、今後の国際関係を規定してゆく。そして、こうしたエネルギー転換の地政学的変化における世界的潮流が、経済より地球環境と人々の安寧な生活を優先する施策を促進し、経済至上主義の象徴であるGDPを見直し、KPIとしてのGHGを導入することで、企業や、人々の思考変容・行動変容を促進し、「国家」の再定義を促してゆく。

軍事力より技術力が、国家の興亡を左右する重要な鍵となることによって、軍事費が削減され、福祉や教育予算が増え、未来ある若者たちは、兵士になって戦場に向かうのではなく、大学の教室に向かい、その結果、現下の国家による目を覆いたくなるような人権蹂躙を含めた不条理な愚行やなんら正当化しえない「暴力装置」としての「国家」の抑制の効かない独善的で悍ましい暴走が無意味化し、結果、抑止一掃に帰結する。「人間の安全保障」を担保し、世界の太宗の人々が抱いている「不安全感」を払拭する事にも貢献する。

現下のシームレスなグローバル社会において、むろん、こうした根本的な再定義の作業は、日本等の一国の作業で完結できるものではない。世界で連帯して、この再定義の作業に取り組むことが必須不可欠である。「人間の安全保障」への危機感を共有し連帯して駆動する国際的なプラットフォームが、いまこそ、希求されている。

なお、KPIとしてのGHGを導入についての具体的な青写真や、国家主権を超える新たな国際的枠組み「脱炭素共同体構想」の創設についての試論等は、それ自体きわめて重要な研究テーマであり、すでに多々先行研究がある。本稿では紙面を割けないが、関心がある読者は、別途拙論をご参照願いたい[27]。

[22]世界経済フォーラムの創設者・会長のクラウス・シュワブ(Klaus Schwab)教授は「パリ協定および持続可能な開発目標(SDGs)について、長期的な優先事項の達成に関するパフォーマンスを追跡し、経済政策決定の重要業績評価指標(KPI)としてGDPを見直すために、スコアカードを作成する必要がある」と主張している。Klaus Schwab(2019)” Ending Short-Termism by Keeping Score”

https://www.project-syndicate.org/commentary/scorecard-to-end-short-termism-by-klaus-schwab-2019-10

[23]GDP ではなく、GHGによって、国家の評価も、企業の評価も、そして個々人の評価もされる時代が早晩到来する。GHG排出の少ない国家が、GHG排出の少ない企業が、そしてGHG排出の少ない個々人が世界中からrespectされる時代が到来する。GHG排出の多い国家が衰退し、GHG排出の多い企業が淘汰され、そしてGHG排出の多い個々人の所得が減り不幸になる時代が到来する。GHG排出の少ない国家が、企業が、そして個々人が栄える時代が到来するのである。KPIとしてのGHGは、いかなる制度・規制よりもインパクトを与え、世界中の企業や人々の思考変容や行動変容を招き、その結果、国家自体の存亡の鍵まで握ることになる。GHGは、一物一価であり、CO2で表示される一種のデジタル情報であり、世界中のいたるところで認識・判読可能な「世界共通言語」でもある。KPIとしてのGHGは、単純明快である。世界中の誰が見ても、どこで見ても、瞬時に認識できる。しかも、交換取引可能である。自らの社会経済活動の結果として排出するGHGが多いほど、マイナス評価され、GHG排出削減が多いほど高く評価される。当然、GHGを大量に排出する戦争は、マイナス評価され、積極的に戦争する動機付けを国家に与えなくなる。

[24] やがて、新たに地球環境と人間に優しいnon-greedyな仕組みの構築には、国家主権を超える新たな国際的枠組みの創設が不可欠となるが、本論ではこの議論は割愛する。ご関心ある方は、以下の拙論をご参照願いたい 。古屋力(2021)「東アジア脱炭素共同体構想の歴史的意義と必然性 -「気候サミット」後の持続可能な世界設計のレシピ -」、古屋力(2022)「脱炭素共同体構想のimplicationと歴史的必然性脱~東アジアにおける再生可能エネルギーと炭素通貨を軸とした協働型コモンズ構築の検証を中心に~」

[25]コアコンピタンス(Core competence)とは、ある企業の活動分野において 「競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」の事を指す。ひと言で標榜すると「得意分野」に当たる。これを広く国家にも適用できる。

[26] 国際関係における競争力の源泉が、「資源埋蔵量」から「イノベーション」に移行することは、日本を含む東アジア諸国にとって朗報である。なぜなら、東アジアが誇るイノベーションの比較優位性を活かせるからである。これからは、技術イノベーションをリードする国が、世界的なエネルギー転換の恩恵をもっとも享受する。世界の再生可能エネルギーの特許数のシェア(2016)を見ると、日中韓の東アジア3か国の再生可能エネルギーの特許数シェアが、世界の52%を占めていることがわかる。世界のクリーンエネルギー技術開発競争の分野で、日中韓の東アジア3か国が、いかに圧倒的な存在感をもっているかが確認できる。

[27]ご関心ある方は、以下の拙論をご参照願いたい 。古屋力(2021)「東アジア脱炭素共同体構想の歴史的意義と必然性 -「気候サミット」後の持続可能な世界設計のレシピ -」、古屋力(2022)「脱炭素共同体構想のimplicationと歴史的必然性脱~東アジアにおける再生可能エネルギーと炭素通貨を軸とした協働型コモンズ構築の検証を中心に~」

5.「未来サミット(Summit of the Future)」

以上、「人間の真の幸福」を担保する「人間の安全保障」の本義について、GDPを超えた新しい価値観に基づく「国家」の再定義の必然性を視野に入れつつ「気候危機」との文脈も含めて、多面的に考察し論点整理をしてきたが、この人類の明るい未来のための重要不可欠な鍵となる「人間の安全保障」そのものについて、実は、満を持して今年2024年9月に「未来サミット」が開催される。

「人間の真の幸福」が、深刻な危機に直面している中、「人間の安全保障」への危機感を共有し連帯して駆動する国際的なプラットフォームとして登場したのが、今年開催される「Beyond GDP(GDPを超えて)」を目指す「未来サミット(Summit of the Future)」である。

「未来サミット」の目的は、「多国間解決による、より良い明日を目指して」と題し、既存の国際的な合意が達成されるよう国際協力を強化すると共に、現在及び将来世代のために、今、世界で起きている紛争、感染症、気候変動に伴う破滅的な自然災害等の脅威に的確に対応し、多国間主義(multilateralism)への信頼を回復させることとしている[28]。

こうして、国連が100周年を迎える2045年に向けて、世界が直面している重大な課題に対する協力の強化とSDGsの次のグローバル・アジェンダを議論する国連の一大イベントが開催されることは、歴史的必然であり、実に自然な流れである。

「すでに時遅し」の感も否めないが、それでも、今からでも遅くはない。早急にグローバルな連携を梃子に、国家が抱えている宿痾の患部を根本治療するしかない。それは急務であると同時に不可避である。

このサミットが誕生した背景は、4年前の2020年の国連創設75周年記念宣言まで遡る。不平等や貧困、飢餓、武力紛争、気候変動、パンデミックなど世界が直面する課題に対して国際協調を促すため、現在および未来の課題に対応するための勧告を国連事務総長に求めた宣言であった。

これに基づき、いまから3年前の2021年、グテーレスは「私たちの共通のアジェンダ(Our Common Agenda)」報告書を発表し、SDGs達成の加速と国連創設75周年記念宣言の推進を提案し、世界を取り巻くリスクへの対策と新たなグローバル合意形成を目指す国連未来サミットの開催が提唱された[29]。

そして、2022年の国連総会で「未来サミット」開催が決定され、これが、今秋の「未来サミット」開催に結実した。

ちなみに、グテーレスは、この「私たちの共通のアジェンダ」報告書の中で、「今こそ、経済の繫栄と進歩を測る方法における、明らかな盲点を正す時である。経済的な利益が人々や地球を犠牲にしてもたらされるとき、経済成長の真のコストについて私たちは不完全にしか捉えられていない。現在測定されているGDPでは、一部の企業活動による人的・環境的破壊を把握することができない」と述べている。

この会議は、持続可能な開発を実現するための人間中心のアプローチを実効性のあるものにするために「連帯」が重要であることを訴え、世界が直面する厳しい現実に対し、より包摂的でネットワーク化された効果的な多国間主義がいかに実現できるかについて議論が展開される歴史的にも重要な会議となる。

ここでは、「ウェルビーイング」や「サステナビリティ」「平等の縮小と連帯の拡大(Diversity Equityand Inclusion;以下DE&Iと略称)」[30]の3つが、中心的な議題となる。

そして、「持続可能な開発と開発のための資金調達」「国際の平和と安全」「科学技術イノベーションとデジタル協力」「若者および将来世代」「グローバル・ガバナンスの変革」の5つの項目からなる行動志向の「未来のための協定(Pact for the Future)」が取りまとめられることになっている。

【「未来サミット(Summit of the Future)」概要(抜粋)】[31]

①目的

既存の合意が完全かつ公正に履行されるよう国際協力を強化すると共に、現在および将来世代のために新たな脅威と機会に効果的に対応できるようにする。その中で、多国間主義(multilateralism)への信頼と、お互いに対する信頼を回復させる。

②背景

国連創設 75 周年は、全世界が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックと気候変動という共通の脅威、テクノロジーの進歩がもたらすリスクと機会、持続可能な開発目標(SDGs)の停滞に直面するさなかに巡ってきた。こうした情勢と前例を見ない相互間のつながりに鑑みて、加盟国はグローバル・ガバナンスの強化を誓い、国連事務総長に対して現在および未来の課題に対処するための提言を求めた(A/RES/75/1)。

これに対して事務総長は『私たちの共通の課題(Our Common Agenda)』という報告書をまとめて対応し、既存のコミットメントの履行を加速させ、2015 年以降に出現したグローバル・ガバナンス内のギャップを埋めるために、人々、国同士、世代間の連帯と、それに対応する多国間システムの刷新を呼びかけた。この報告書では、こうした措置を実行する一世代に一度の機会として、「未来サミット(Summit of theFuture)」を提案する。

国連総会は、2023 年の「SDG サミット」を基盤として、2024 年 9 月に「未来サミット」を開催し、その成果について政府間で協議を行い、前書きと 5 つの章(「持続可能な開発と開発のための資金調達」「国際の平和と安全」「科学、テクノロジー、イノベーション、デジタル協力」「若者および将来世代」「グローバル・ガバナンスの変革」)からなる、行動志向の「未来のための協定 (Pact for theFuture)」をまとめることを決定した。事務総長は、加盟国からの要請を受けて、同サミットに向けた加盟国の準備を支援すべく『私たちの共通の課題』のいくつかの提言についてより詳細な情報を含めた、11 の政策概要を発表する。

[28]はじめて「多国間主義(multilateralism)」の概念に大きな注目が集まったのは, 急激な冷戦構造が崩壊し, 事実上の冷戦の勝者である旧西側陣営の欧米諸国が新たな秩序を構築しようとしていた暁であった。その当時、「多国間主義」は, 新しい時代の幕開けのユーフォリアを帯びていた。 しかし 2001年9月の米国での同時多発テロは それに早くも暗い陰を落とした。その後、2014年のロシアによるクリミア半島での領土的な現状変更に対する一方的蹂躙や, 対外的にも影響力を強める中国の南シナ海や東シナ海での威圧的行動等が起こり、 先のロシアによるウクライナ戦争とイスラエルによるガザ戦争が勃発し、現行の国際秩序の維持という観点から懸念が呈されながらも 解決の糸口が見えないまま今日に至っている。また一方で、 非民主主義諸国の存在感が増し, 冷戦終結後に欧米諸国が中心となって築いてきた自由主義的な国際秩序 (liberal order) とは異なる潮流の中でマルチラテラルな枠組みを積極的に活用したり, 主導したりするようになっている。

[29] United Nations (2021) “Our Common Agenda”

[30] DE&Iとは、「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(Diversity Equity and Inclusion)」の頭文字。従来、企業が取り組んできた「ダイバーシティ&インクルージョン」に「公平/公正性(Equity)」という考えをプラスした概念。 多様な人が働く組織の中で、それぞれの人に合った対応をすることで、それぞれがいきいきと働き、成果を出し続けるための考え方である。

[31] 国連(2024)「未来サミット:それは何をもたらすのか」(広報資料)

https://www.unic.or.jp/files/our-common-agenda-summit-of-the-future-what-would-it-deliver_J.pdf

6.「Beyond GDP」と「未来のための協定(Pact for the Future)」そして日本の未来

国連未来サミットに向けては、SDGsの次のグローバル・アジェンダのキーとなる枠組みとして、「GDPを超えて」を意味する「Beyond GDP」が提唱されている。

豊かさの指標としてのGDPには限界があるという議論は以前からなされてきたが、今回の「未来サミット」では、「Beyond GDP(GDPを超えて)」をキーワードとして、人々のウェルビーイングに重点を置く経済システムを構築するため、いわば「Well-being Goals(WBGs)」とも呼ぶべき枠組みについての議論が展開されることになっている[32]。

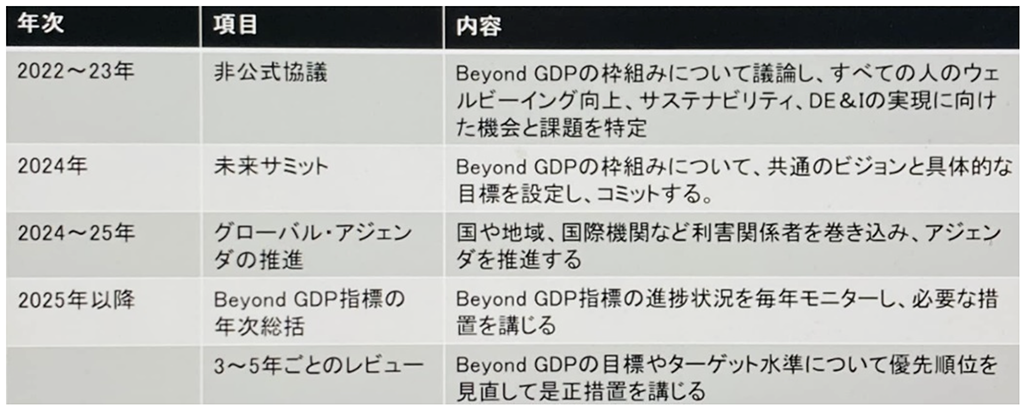

この「Beyond GDP」の基本的枠組みは、以下の【図3】で示される。

出所)United Nations (2023) “Valuing What Counts: Framework to Progress Beyond Gross Domestic Product”

村上隆晃(2023)「SDGsの次を議論する国連未来サミット」

この図の通り、「Beyond GDP」の枠組みでは、目指すべき「アウトカム」とその実現のための持続的な変化の原動力となる「プロセス」の二つで構成される。「アウトカム」の一つ目は「ウェルビーイングと主体性」であり、他の「生命と地球の尊重(サステナビリティ)」、「DE&I」と並んで「ウェルビーイング」が3本柱の一つとなっている[33]。

一方、「プロセス」は「参加型ガバナンスとより強固な制度」「革新的で倫理的な経済」「脆弱性からレジリエンスへ」の3つがアウトカムを実現するための原動力という構図になっている[34]。こうした基本的枠組みに基づいて、国連内外の既存組織が収集する各国の経済活動や社会開発、環境の持続可能性を測定するデータから、10~20で構成される指標を作成しようとしている。

目下、国連では、今年の9月の本サミット開始に向けて「Beyond GDP」の枠組みを現実化する動きが続いているが、現時点で示されている今後のBeyond GDP枠組みについてのスケジュールは、以下の【図4】の通りである。

(出所)United Nations System (2022) “Valuing What Counts – United Nations System-wide Contribution on Progress Beyond Gross Domestic Product (GDP)”

村上隆晃(2023)「SDGsの次を議論する国連未来サミット」

本サミット終了後、本サミットで合意されたコミットの成果を受けて、国や地域、国際機関など利害関係者を巻き込み、アジェンダを推進していくことになる。そして来年2025年以降Beyond GDP指標の進捗状況を毎年モニターし、必要な措置を講じる年次総括を行う。また、3~5年ごとにBeyond GDP枠組みの目標やターゲット水準について優先順位を見直して是正措置を講じるためのレビューを実施する予定である。

実は、この会議の成功の可否は、日本の貢献如何でもあるとも言われている。現下のウクライナ戦争やガザ戦争等の混迷する国際紛争の当事者ではなく、また、覇権国や大国の地政学的な立ち位置からも、宗教的緊張感からも一定の距離を置き、同時に、先進諸国の中でもとりわけ課題先進国とも揶揄されるほど課題山積の日本にとっては、いまが、チャンスかもしれない。

上述の通り、「人間の真の幸福」の問題を解決するために「人間の安全保障」や「真の民主主義」を担保することと、「気候危機」対策として、持続可能な「脱炭素社会」構築を実現することは、同根であり、一種の連立方程式を構成していることを視野に、世界に先駆けて取り組めるのは、日本かもしれない。

この最も難解な方程式には、共通した共通解がある。一見何の因果律もなさそうな、「人間の安全保障」と「気候危機」は、同一の原因から派生した症状であり、逆に言えば、この宿痾を解決し完治することで、両方の問題は、同時解決に一気に突き進むことができるとも言える。そして、これは「国家」の再定義の必然性をも意味する。その共通解を日本なら発見できると信じている。

こうした問題において、世界で24位と低位推移しているHDIや先進諸国の中で最低とされている日本は、幸福度ランキングの根本原因である「教育環境の劣化」問題や、経済優先の価値観の弊害、「人生の選択の自由度」と「他者への寛容さ」の不在等々の様々な深刻な課題を抱えている「課題大国」であるが、しかし、逆説的に言うならば、いまこそ、こうした一連の本源的問題への徹底した自省と解決を、いまこそ、最優先課題として祖先垂範して取り組むことまたとないチャンスを目前にしているとも考えられる。

日本は、まさに、「国家」の再定義を、混迷する他の先進諸国をしり目に、世界に先駆けて一気に、新たなステージに一気にジャンプできる潜在力を持っていると信じたい。自身の試行錯誤の学習からの知財と、さらには世欧米風の価値観とは一線を画した固有の価値観に鑑み、日本発の研究・提言の重要性への認識の高まりも勘案、日本に大いに期待したいところである。

かつて、ハンナ・アレント(Hannah Arendt)は、「組織的な罪と普遍的な責任(Organized Guilt and Universal Responsibility)」の最後の節で、こう述べている[36]。

「およそ人類の理念には普遍的な責任という義務が含まれていることを、人びとは本能的に感じとったのである。人びとは、この義務をすすんで引受けようとはしない。というのも、一切の感傷を取り去るなら、人類の理念は、人間は人間によってなされた一切の犯罪に対して何らかの仕方で責任を負い、すべての国民は他の国民によってなされた悪の責めを共有しなければならないというきわめて重大な帰結をもつからである。」

日本は、この義務をすすんで引受けようではないか。「Beyond GDP」と「未来のための協定(Pact for the Future)」という人類の理念に普遍的な責任を負っている日本の主体的な貢献を、そして、今秋の「未来サミット」の成功と、「未来のための協定」の確実な実現を、心から祈念したい。

(end of documents)

[32] GDPは各国経済の成長や分配を表す指標として幅広く使われている。その重要性は疑いようがないが、その一方で、GDPが国民の豊かさの実感を表す指標として十分ではないという議論も多年に渡ってなされてきた。既に、いまから15年前2009年には、フランスで発表された「経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に関する委員会報告」では「GDPに代表される現在の統計では経済社会の実態がうまく捉えられていないのではないか」という問題意識が示されている。そして「社会の幸福度を測定しようとすればそれにふさわしい指標が必要になる」との提言を行っている。こうした流れを受けて、2012年に、国連は「世界幸福度報告(World Happiness Report)」(2012年~)、経済協力開発機構(OECD)では「より良い暮らし指標(Better Life Index: BLI) 」(2011年~)をそれぞれ公表開始し、現在に至っている。

[33]「Beyond GDP」の枠組みにおける「アウトカム」の一つ目は「ウェルビーイングと主体性」である。この枠組みにおけるウェルビーイングは、物質的・金銭的なものだけではなく、健康や個人の安全、自己実現、社会的関係性など幅広い内容を含んだものとされている。一方、主体性とは自らの人生について自律的に意志決定を行い、積極的に自由かつ有意義な社会参加を可能にする能力を指す。二つ目は「生命と地球の尊重」である。これは、人間やすべての動植物、自然環境を保護・保全することを意味する。持続可能性や生物多様性を維持していくことが含まれ、サステナビリティを指す。三つ目は「不平等の縮小と連帯の拡大」である。枠組みにおける「不平等」は経済的なものだけではなく、多次元的な概念として捉えられている。「不平等」は例えば健康で快適な生活を送る能力、物理的・法的な安全・安心を享受する能力、教育を受け、社会に参加するスキルを身につける能力、経済的な安定と尊厳ある仕事を確保する能力、政治に参加する能力、個人や家族、社会生活を楽しむ能力、自己表現権を行使する能力など、様々な側面があると規定されている。「連帯」とは、前述のような様々な側面で表れる不平等を是正するために、共通の利益や目的、共感の醸成を図ることで社会の中で人々を結び付ける絆を強化することを指す。「不平等の縮小と連帯の拡大」は広くダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)(注4)の実現を指す指標と考えられる。(出所)村上隆晃(2023)「SDGsの次を議論する国連未来サミット」

[34]「アウトカム」を実現するための「プロセス」の一つ目は、「参加型ガバナンスとより強固な制度」である。アナン元事務総長によると「グッドガバナンスとは、人権と法の支配を尊重し、民主主義を強化し、行政の透明性と能力を促進すること」とされる。ガバナンスが機能するためには、政府の有効性や市民の政治参加、法の支配、説明責任といった国の制度の強固さが必要である。二つ目のプロセスは「革新的で倫理的な経済」である。革新的な経済とは、人々のウェルビーイング向上に貢献し、生産と消費の持続可能性を高める製品やサービスを提供する経済を指す。倫理的な経済とは、人々のウェルビーイングを向上させるために必要な財やサービスを提供するためのサプライチェーンと、生産と消費のバリューチェーンの双方で倫理的な状態が保たれていることを指す。三つ目のプロセスは「脆弱性からレジリエンスへ」である。脆弱性とは物理的、社会的、経済的、環境的な要因から、個人やコミュニティ、社会システムがストレスやショックに曝され易い状態を指す。一方、レジリエンスとは、社会システムなどがショックに曝された場合でも、リスク管理や基本構造の強化等により、ショックを吸収し、回復する能力を指す。(出所)村上隆晃(2023)「SDGsの次を議論する国連未来サミット」

[35]日本の幸福観に着目した、戦争や争いを避け「バランス」と「調和」を優先する価値観がいま世界の注目を集めてる。去年2022年 3月に発表された2022年版「World Happiness Report 2022」(「世界幸福度報告2022年」)では、ランキング公表が始まった2012年以来、初めて日本をはじめとした東アジア圏の幸福観に着目した「バランス」と「調和」という概念が調査・分析の対象となった。Well-beingに関して認知度の高い世界幸福度報告が東アジア的幸福観について一つの章を当てて取り上げたことは誠に意義深い。報告では日本を含む東アジア圏の文化を反映する「幸福」の概念として「バランス」・「調和」が取り上げられ、分析の対象となった。その結果、「バランス・調和は、東アジアだけではなく、世界的にもWell-being、幸せにとって重要な概念であること」「人とのつながりや健康、お金など人々の幸福度に影響の強い要因と同等の重要性を持つこと」「世界的に見ても人生にバランスを感じる人は幅広く分布していること」「貧困にあえぐ人々を経済的に引き上げていくことも当然に重要であること」などが明らかにされている。(出所)村上隆晃(2022)「世界も注目を始めた東アジアの幸福観」

https://www.dlri.co.jp/report/ld/187830.html

[36]Hannah Arendt(1954)”Essays in Understanding”(1930 – 1954, pp.121-132;『アーレント政治思想集成1』pp.165-180)