1.「気候サミット」の前途多難

「今は2021年。いまだにこんな議論をしているのは恥ずべきことだ。」

スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリ(Greta Thunberg)さんは、今年2021年4月22日、米下院の監視・改革委員会の公聴会にオンラインで出席し、このような直截的な言葉で、世界の指導者に向けて、その不作為を糾弾した。そして、「権力者がいつまで逃げきれると本気で考えているんですか?」「あなた方と違って、私たちの世代は戦わずして諦めることはしません。」と毅然と喝破し、気候危機に正面から向き合い、いまこそ真剣に不退転の気持ちで取り組み、早急に実行に移すように強く求めた。

実は、この日は、米国バイデン大統領主催による、「気候変動問題」をテーマとした首脳会合「気候サミット」が、オンライン開催された当日であった。

「気候サミット」参加国は、EU、インド、韓国、日本、中国、ブラジルなど40カ国にものぼった。全て合わせると、世界の温室効果ガスの排出量とGDPのおよそ80%を占める先進国や一部の途上国と世界のビジネス界や市民社会で活躍するリーダーたちが参加した。目的は、今年2021年11月に英国スコットランド・グラスゴーで開催予定の第26回気候変動枠組条約締約国会議(以下COP26)に向け、各国から、より強い排出削減への約束を引き出すことにあった。

すでに6年前の2015年に締結された気候変動問題を解決するための国際条約「パリ協定」では、各国がそれぞれ温室効果ガスの国別削減目標(以下、NDC)を定めることが義務付けられているが、残念ながら、これまでに提出された各国の目標では、全て合計しても、「パリ協定」が目指す「産業革命以降の地球の平均気温の上昇を2℃未満に抑える(出来れば1.5℃を目指す)」という目標は達成できないばかりか、現状の目標のままでは、気温上昇が3度以上にも達してしまう。よって、さらに野心的な目標設定と、「早期」の排出削減対策の強化と実施が求められている。だからこそ、今年11月のCOP26開催を待たず、このタイミングで「気候サミット」が開催され、各国がより高い気候変動対策に取り組む方針を示すことが期待されているのである。冒頭のグレタ・トゥーンベリの厳しい警告は、こうした危機感の表れでもある。

こうした「もう待ったなし」だとの危機感を背景に、今回のサミットでは、さらに野心的な目標設定と対策強化に向けた検討を前に進めるため、脱炭素社会を実現する上で必要な先駆的な取り組み、気候変動に脆弱な国々をサポートするための公的・民間セクターからの資金支援の在り方、雇用創出を強化しつつ経済便益を高めるための気候変動対策等、多岐に及び議論された。

席上、主催国米国のジョー・バイデン大統領は、「何もしないことによる代償は膨れ上がっている」と警告し、今が気候変動問題への取り組みにおける「勝負の10年(the decisive decade)」だと述べた。そして、気候変動に対して直ちに行動を起こすことが、道徳的にも経済的に必要不可欠だとして「アメリカは待っていない。行動すると、決意している」と宣言した。そして、その具体的な目標として、これまで、米国が二酸化炭素(CO2)排出量を、2025年までに26~28%削減するとしてきた目標を、2倍近くに引き上げ、2030年までに2005年比で50〜52%削減すると約束した。

けだし、「気候サミット」には、参加各国の威勢の良い宣言の一方で、多くの課題も残った。世界最大のCO2排出国の中国とインドからの新しい野心的な取り組みの提示がなかったのである。地球温暖化防止には、世界の3割近い温室効果ガスを排出する中国の対応が不可欠だ。去年2020年9月の国連総会で2060年までにカーボンニュートラルを目指すと表明した中国の習近平国家主席は、今回のサミットにも出席し、気候変動問題に取り組む意思を示したが、2030年に国内総生産(GDP)当たりの排出量を2005年比65%以上削減するとした従来の考えを繰り返しすに留まり、さらなる数値目標の引き上げ表明はなかった(※1) 。実は、それには中国側の事情があった。中国は、排出量のピークを迎えておらず、次の10年で逆に増える可能性があったからである。また、インドのナレンドラ・モディ首相も、排出量抑制について新たな野心的な目標は示さなかった。残念ながら、華やかな政治ショーとは裏腹に、「気候サミット」の実態は、グレタ・トゥーンベリの指摘の通り「いまだにこんな議論」をにとどまっていたのである。

2.容易ならざる深刻な実情

「気候サミット」の前途は、多難である。今、人類は、容易ならざる深刻な実情に直面しているのだ。そして、この深刻な危機感自体が、全人類に共有されていないことが、さらに悲劇的に深刻である。

IPCCの「1.5℃報告書」 の「気候変動の深刻な影響を回避するためには2度未満では不十分で1.5℃未満にする必要がある。この目標達成のためには、2050年のCO2排出量を実質ゼロにする必要があり、2030年には2010年比で約45%削減が求められる」という緊急性のある強いメッセージは、世界の行動基準となった。そして、いまや、「パリ協定」が目指す2℃のゼロエミッション世界に転換するまでに、いま世界が排出許容されている二酸化炭素排出総量は、たった約760 Gt(Gt=10億トン)しかない。つまり、年間排出量は、約36 Gtだから、もう約20年分しかないのだ。換言するならば、人類の共有財産である脱炭素世界転換に使える残された「炭素予算(Carbon budget) (※2)」は、各国が自分勝手に分どり合戦を始め、無為に排出してゆけばどんどん減ってゆき、やがて破綻する極めて危うい状況にあるのである。万が一、2030年までに排出量を減らせそうもない場合、2030年からの「炭素予算」はあと11年分しか残らないことになる。まさに、もう待ったなしなのである。

こうした危機感を背景に、かつて「Climate Action Tracker」(各国が掲げるNDCを分析している、国際的な複数の研究機関の共同プログラム)から、「Critically Insufficient(非常に不十分)」と厳しい評価を受けてきた米国は、これまで掲げてきた目標をかなり高い水準の50〜52%削減へと2倍近くに引き上げた。しかし、この目標引き上げに対しては、「その実現は心もとない」との厳しい批判もある。実は、世界の脱炭素社会移行の先導役を表明している米国が2019年までの10年で削減できた年間排出量はわずか4%にすぎず、それを次の10年で一気に50%以上削減するのは並大抵のことではないからだ。

一方、「Highly Insufficient(極めて不十分)」と酷評されてきた日本も、菅首相が、「2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、わが国は2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指します」と宣言したものの、その実態は、悲しいかな、羊頭狗肉であると言わざるをえない。すでに、EUが2030年目標を既存の1990年比40%削減から55%削減への引き上げを発表していることに比べても(※3) 、日本の46%削減目標は、とうてい野心的だとは言い難く(※4) 、先進7か国中第2位の温室効果ガス排出国として、その責任を全うしようとしているとは思えない。加えて、石炭火力発電全廃を宣言せず、むしろその存続・新設に汲々と固執している時代遅れの国は、先進7か国中、日本だけである。2019年のCOP25で、国連のアントニオ・グテレス(Antonio Guterres)事務総長に「石炭中毒」と酷評された日本の石炭火力発電比率は、先進7か国中最大で、いまだに、33%という高水準で推移しているのが恥ずかしい実態である。これまでの30年、日本は排出を減らすことなく無為に「炭素予算」を先食いしてきた。その重い責任を果たそうとする一流国の矜持は、悲しいかな、そこにはない。

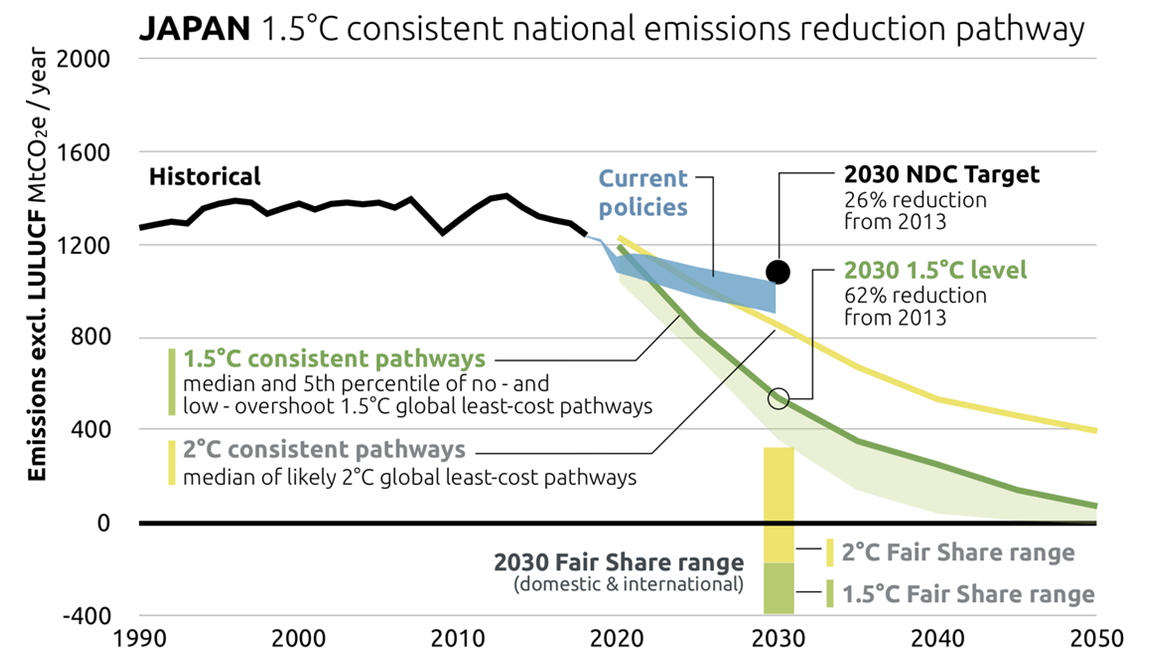

以下の、第1図は、2050年ゼロエミッションを想定した日本の温室効果ガス排出シナリオである。2050年ゼロエミッションを確実なものにするためには、以下の温室効果ガス排出シナリオの示す通り、国内のGHG排出削減を、2030年までに2013年度比で62%、2040年までに82%以上の削減を行うことが必要となる。1.5℃と整合した排出経路をたどるには大幅かつ急速な排出削減が必要であることを示している。

※1 世界の石炭消費量の約半分を占めている中国の習近平国家主席は「石炭火力発電プロジェクトを厳しく管理していく」、「第14次5カ年計画期間中(2021~2025年)に石炭消費量の増加を厳しく制限し、第15次5カ年計画期間中(2026~2030年)に段階的に削減していく」と述べるにとどまった。

※2 人為起源の気候変動による全気温上昇を一定のレベルに抑える場合に想定される、温室効果ガスの累積排出量(過去の排出量と将来の排出量の合計)の上限値。この「炭素予算」を各国にどう分配するかが今後の国際交渉の難題である。早く何らかの制約を課さねばならない重要鍵であり、実態は「炭素予算」の分どり合戦が展開されている。

※3 ちなみに、ドイツ政府は2021年5月5日、温室効果ガス排出削減目標を2030年までに65%削減に強化するとともに、ネットゼロ達成目標も2045年までに前倒しする方針を明らかにした。ドイツでは先に憲法裁判所が政府の2031年以降のGHG削減対策が十分でないとして、現行の気候保護法の改正が命じられた経緯がある。こういった主体的かつ毅然とした判断が、日本政府にもあればいいのだが。

※4 菅首相が表明した「2030年46%削減」は、一見大きな目標に見えるが、一種の偽装である。実態は、10年比に換算するともっと小さな数字になるからだ。IPCCの「2010年比45%削減」の水準にはまったく届かないのである。この日本の「2030年46%削減」は、今から2050年ゼロに向けて直線的に降下する道を想定しており17.3 Gtの炭素予算を要し、これでは、2℃達成には至らないばかりか、1.5℃目標を目指している日本にとって、この分配だと1.5℃での日本の炭素予算は約3.4 Gtとなりあと3年分もないのである。とても1.5℃世界への応分の貢献はできないことになる。「46%削減という50%に達しない中途半端な数字で、産業界などとの妥協の産物ではないか。米国にも遅れる形になった」との厳しい指摘すらある。これまでの30年、日本は排出を減らすことなく無為に「炭素予算」を先食いしてきたのが実態である。京都議定書第一約束期間(1990基準年、2012最終年)の間、6%の削減義務は達成したが、二酸化炭素排出量自体が減ることはなかった。バブルを謳歌し不況といっては大盤振る舞いの景気刺激策を繰り返し、加えて、2011年の大震災もあり、排出削減への努力はおざなりだった。国際研究機関「クライメート・アクション・トラッカー」によると、温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の目標達成のために日本に必要な削減幅は「62%」だとの分析もある。(出所)Climate Action Tracker(2021)Japan’s Paris Agreement target should be more than 60%

(出所)Climate Action Tracker(2021)Japan’s Paris Agreement target should be more than 60% by 2030

(出所)Climate Action Tracker(2021)Japan’s Paris Agreement target should be more than 60% by 2030

(注)図中の青色部分は、当初の2030年26%目標設定の場合、緑色の太線は、1.5度目標に整合するべく

2030年に2013年比62%削減の場合のシナリオを示している。2013年比62%削減シナリオで、かろうじて、

2050年ゼロエミッションが達成できるかどうかというギリギリの線であることが分かる。

『国家はなぜ衰退するのか(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)』でも有名な、経済発展や民主制の研究で世界的に知られるマサチューセッツ工科大学(MIT)の政治経済専攻のダロン・アシモグル教授(Prof.Kamer Daron Acemoğlu)は、既得権益者が富と権力を維持するために制度が歪められ、個人が正当な努力で富を得る機会が制限されるためイノベーションするインセンティブが失われてしまう国家は衰退すると警告している。そして、日本の課題として「人々が社会の足元から変化を促そうとする動きが弱い」と指摘している。まさに、悲しいかな、今の日本は、国家衰退の要件をみごとにそろえてしまっている気がしてならない。その危機感が、はたして、現下の為政者にあるのか。

そもそも、国土面積狭小でかつ化石燃料等地下資源にも恵まれない日本は、これまで人的資産と技術力を基盤として発展してきたが、その意味でも、実は、本来なら、脱炭素世界は、チャンスなはずなのである。にもかかわらず、そのチャンスを活かそうという気概と気迫を、今の日本には、感じられない。既得権益者が富と権力を維持するために制度が歪められてはいないか。いまこそ、時代遅れの石炭火力や原発依存のエネルギー需給構造を抜本的に入れ変え、石炭火力・原発からの迅速かつ徹底した卒業と、野心的な再生可能エネルギー100%化への思い切ったエネルギーシフトが急務である。それは、リスクでもコストでもなく、まぎれもなくチャンスなのである。産業構造も大きく変わり、技術体系も変わる。世界の脱炭素化の舞台において、いままで化石エネルギー中心で成功してきた旧来の技術力から毅然と卒業して、新しい舞台で競争力をもって新しい技術力で対応できるかどうかが、今後の日本の命運を握っている。

残念なことに、日本も含め、世界全体を俯瞰しても、既存の目標を引き上げている米国や中国も、実効性のあるものにできるかに疑問も残る。加えて、残る38ヵ国のNDCの多くが、パリ協定の目指す1.5℃目標を実現する上で不十分とされる内容であるのが実情であり、前途は、多難である。このままでは、「パリ協定」の蹉跌は必至である。人類よ!!本当に、このままで、良いのか?

3.持続可能な世界設計の鍵としての「コモンズ」

それでは、このまま「パリ協定」の蹉跌を覚悟しながら、それ以上なす術もなく、不作為のまま、茫然とじりじりと破綻に向かって盲進するしかないのか。もはや、人類に希望は残されてないのか?

いや悲観や絶望は、早計であろう。希望はあるはずである。では、はたして、かような容易ならざる深刻な状況下において、人類は、いかなる新たな未来図を、描くことができるのであろうか?はたして、「パリ協定」の蹉跌を回避できるような、持続可能な世界設計のレシピは、本当にあるのだろうか?

すくなくとも、はっきりしていることがある。従来型の常識の積み重ねでは、人類は、この「解」は解けないという事である。そして、いつまでたっても「国家」の枠組みで考えている限り、その一歩先に、大きく飛躍すること自体が不可能だ。いままで、1997年の「京都議定書」から2015年の「パリ協定」「SDGs」を経て、今日に至るまで、様々な気高く志ある人々の努力の結晶として、様々な国際的枠組みが工夫され構築されてきた。それにも関わらず、なぜ、気候危機への全球的な連携協働の前進が、遅々として、緩慢であったのか。実は、その蹉跌の本質的な理由が「国家」を前提としたフレームワークにあったからである。換言すれば、各国それぞれのお家事情で、できない言い訳や詭弁を弄して、自己を正当化するために、姑息な表面上の数字操作や不毛な羊頭狗肉策を徒に披歴しつつ、責任をお互いに押し付け合っていても、時間だけが刻々と経過し、それでなくとも余命幾ばくも無い「炭素予算」は、あたかも真夏の炎天下の氷塊が眼前でみるみる融解するがごとく、問答無用に、急速に「ゼロ」に突き進んでゆくだけなのである。けだし、もはや、それをただ茫然と無作為のまま傍観できる時間的余裕は、今の、人類にはない。

人類が、いまこそ危機感を共有し、一丸となって、「国家」という枠組みを超越して、ただちに温室効果ガス排出を減らしてゆき、30年という短期間に脱炭素化することができないなら、この従来の国際的枠組みの「常識」や「思考の習慣」を超えた至上命題の遂行ができないなら、人類に明るい未来はない。

それでは、どのような新たな未来図が描けるのか?これは、困難な途ではあるが、不可能ではなかろう。これに対応する脱炭素化のための技術やシステムは、なにも画期的な新規技術である必要はないからである(※5) 。いまの技術的・経済的与件で十分可能である。むしろ、肝心なことは、その技術がどれだけ広範囲に普及でき、需要者に受け入れられ、人類に利益をもたらすか、といった総合的俯瞰的視座にたった政策判断である。つまり、エネルギーシステムの変更と人類社会システム全体の組み替えが必要となるという歴史的必然性を念頭に、それを、新たな未来図のヒントとして、持続可能な世界設計のレシピを、しっかり描くことが、何よりも肝要なのである。そして、人類は、この王道を、真摯にかつ愚直に突き進むしかないのである。

実は、その持続可能な世界設計のレシピのための鍵がある。それは、いままで当然の与件として考えてきた「国家」の呪縛から卒業することである。国家同士で技術の抱え込みをせず、国家の垣根を越えて、なるべく世界中の多くの企業や生活者が共有でき、さらなる組み合わせへと発展できる一種の「超国家的なプラットフォーム」を実現することである。これは、超国家的な共通目標である、SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)の持続可能な発展や自然共生・安全確保・格差是正・貧困撲滅・恒久平和構築等の重要目標と通底する。そうしたパラダイム転嫁を梃子に、従来型の「国家」を前提とした不毛な「国家間の利害対立や緊張」の問題を、異次元の「地球人」のレベルまで一気に止揚して、新たな地平線を俯瞰できるまったく異次元な「持続可能な世界設計のレシピ」を描くことができる。

いまや時代は、ウェストファリア体制が終焉を迎え、新しい「ポスト・ウェストファリア体制」が始まりつつある。近現代の世界を創設・支配してきた欧米が近代初頭に構築した国際政治の基本体制たるウェストファリア体制が、ヤルタ体制の崩壊、冷戦終結後、欧州EU誕生など、ウェストファリアの基本線から離れ、むしろ超越する動きが相次いでいる。

そうした「ポスト・ウェストファリア」の新たな萌芽が、超国家的なプラットフォームとしての、新たな「共有地」すなわち「コモンズ(Commons)」の台頭である。「コモンズ」とは、短期的ではなく長期的な持続可能性の観点から、民主的に共有され、管理された社会的インフラであり公共財である 。誰がその財を使ってよいのか、その財の将来をどうするのかが、透明性と公平性が担保された民主的なプロセスを通じて、長期的な観点から公明正大に決められ、管理されてゆくシステムである。

人類が共有する社会的な富である「コモンズ」の中でも、惑星規模の究極の「コモンズ」は、他でもない「地球環境」そのものである。本来、地球環境は、地球上の人類全員で共有・管理するべき「コモンズ」であり、もはや、短期的かつ利己的な属性を持つ「国家」では解決できないものである。

その文脈から、国家を前提としない「ポスト・ウェストファリア体制」の始まりと同時に「コモンズ」がシンクロナイズして出現する。資本主義システムの基礎である「資本」は、短期的な利潤追求による自己増殖と言うその宿痾にも似た属性ゆえに、長期的かつ持続的な存在である地球環境や自然資源を扱うことができにくい限界がある。そして、その資本主義システムの上部構造たる「国家」も、「資本」の論理の呪縛から自由たりえず、民主主義的なプロセス上避けがたい有権者向配慮と、年度予算制をとらざるをえない制度的な事情もあわせもって、不可避的に短期的にならざるをえない。本来、長期的な視座にたって「持続可能性」を念頭に把握・対処しなければならない地球環境問題の解決には、「国家」の能力には限界があるのである。それゆえ、企業活動も国家活動も、基本的には、地球環境問題の解決には無力である。短期的かつ利己的な属性ゆえ、むしろ、人間を自然から根本的に疎外する原因すら作り出してしまっている。そして、資本増殖を行動基盤としている企業は、CSRやESG投資等が喧伝される中でも、本来、未来の世代のことなぞお構いなく利潤追求のために地球環境を汚し破壊する不健全で危険な属性を少なからず内包している。それに対して国家も十分に牽制や規制ができず、迷走を続け、地球環境の保全や人類の持続可能な幸福を担保できない矛盾した行動をとる。

気候変動問題等の多くの地球環境問題の元凶は、短期的かつ利己的な行動原理を属性としている企業や国家なのである。そして共犯的な加害者である企業や国家が、その属性ゆえ、解決者にはなりえないのである。それゆえ、企業や国家を超越した「コモンズ」の登場は、歴史的必然となる。

「コモンズ」の登場なくして、気候変動問題等の多くの地球環境問題は、早期解決ができないのである。かくして、新たに地球環境と人間に優しいnon-greedyな仕組みの構築には、国家主権を超える新たな国際的枠組みである「コモンズ」の創設が不可欠となる 。「コモンズ」をベースとした新しいシステムは、再生可能エネルギーが主体になる。必然的に、その地の再生可能エネルギー・ポテンシャルに加え、それを支える最先端技術と潤沢な資金、より効率的で安定なその利用に向けた協力ネットワークや、持続可能なガバナンスが求められる。

それでは、はたして、こうした「コモンズ」をプラットフォームにした新たな未来図は、いかにして描くことができるのか?持続可能な世界設計のレシピは、本当にあるのだろうか?

※5 成層圏に太陽光を反射するエアロゾル粒子をばらまいて地球を冷やすといったような「気候工学」もあるが、いつか誰かが「革新的」技術を見つけてくれるだろうとかいった賭けは危険だ。すでに実用化された確実な技術を広く普及し改良しながらコストを減らしてゆくのが基本であり、現に可能である。

4.東アジア脱炭素共同体構想の歴史的意義と必然性

いまや、人類にとり、持続可能な地球環境との多元共生と、途上国、新興国の経済問題やテロ、貧困、格差問題の解決を目指した包摂性を担保したまったくあたらしいパラダイムシフトが喫緊の最重要課題となってきている。いまこそ求められるのは、諸国間の危機意識の共有と連帯であり、エネルギー資源ナショナリズムを超越した「地球市民」としての連携協働である。

こうした歴史的要請を念頭に、持続可能な世界設計のレシピとして注目を集めている先駆的かつ未来志向的な構想がある。それが、東アジアを舞台とした「コモンズ」をプラットフォームにした「東アジア脱炭素共同体(the decarbonized East Asian Community)」構想である。

従来型の「国家」を前提とした不毛な「国家間の利害対立や緊張」の問題を、異次元の「地球人」のレベルまで止揚して、「コモンズ」をプラットフォームにした、まったく新たな地平線を俯瞰できる異次元な「持続可能な世界設計のレシピ」である。従来型の「国家」を前提とした国際的枠組みの議論の限界と課題を止揚することで、「パリ協定」の破綻を回避し、実現可能性を加速する効果が期待されている。

実は、この構想には、いまから70年近くも昔の先駆的事例がある。1952年7月22日に発足した「欧州石炭鉄鋼共同体(European Coal and Steel Community:以下ECSC)」である。長らく敵対してきたフランスとドイツとの間での平和を強固にする目的で創設され、最高機関が石炭・鉄鋼業を共同管理し、独占を規制した自由で公正な市場を作る構想に基づき、両産業の育成策を通じてヨーロッパの平和と経済発展をめざした。ECSCは、石炭と鉄鋼は国家が戦争を起こすのに欠かせない資源であるがゆえ、あえて敵同士であった両国の間でこれらの資源を共有するということはきわめて象徴的で、かつ戦争を完全に不可能とする政治的なイノベーションであった。このECSC の特徴である「超国家性(supranationalism)」が、「コモンズ」としての「東アジア脱炭素共同体」に与える含意は極めて重要である。

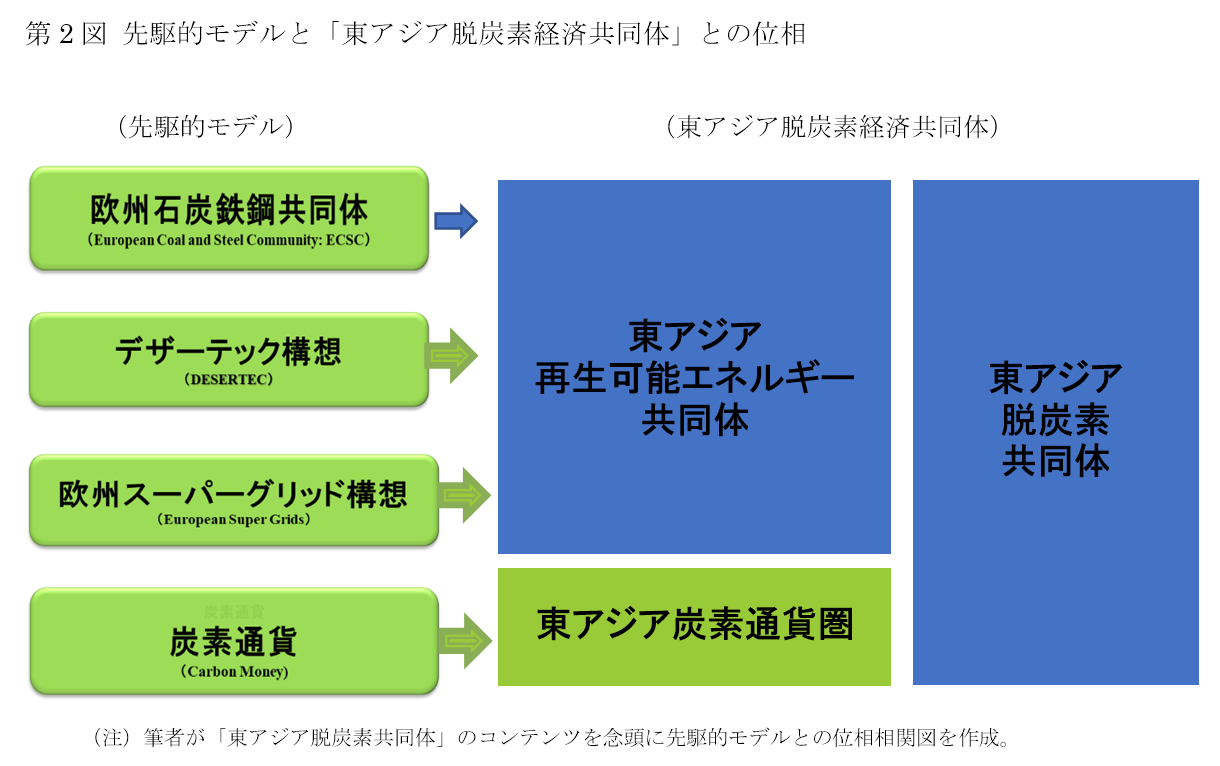

本稿では、個別の詳細説明は割愛するが、この「東アジア脱炭素共同体」構想と先駆的モデルとの位相を、明示的に図式化すると、以下の第2図のようになる。

ちなみに、ここで言う「協働型コモンズ」とは、共有資源と協働関係を規定する所有制度を意味し、現代型共有地であり、特定の集団の共通利益を高める形で参加する社会空間である。あらゆるモノをあらゆる人に結びつける統合されたグローバル・ネットワークは、単一の稼働システムとして協働しているが、その行き着く先が、市場でも政府でもなく、世界で最も古く制度化された自主管理活動の場である「共有地」=「コモンズ」の進化形である「協働型コモンズ」である意義は大きい。「コモンズ」は、生活のあらゆる面で「社会関係資本」を生み出す。ここで、IoT(Internet of Things) が、相互の情報移転コストと時間差をゼロにし、公平性と透明性を担保することによって、「協働型コモンズ」が資本主義市場と共存繁栄するための、社会を根底から覆すプラットフォームとして機能する。

それでは、はたして「東アジア再生可能エネルギー共同体」の具体的なイメージはいかなるものなのか。本稿では、その具体的な設計案の1例として、「東アジア浮体式洋上風力共同体(East Asia floating wind turbine based Energy Community)」構想を、以下、披露したい。

本構想では、様々な再生可能エネルギーの中でも、浮体式洋上風力発電に注目している。浮体式洋上風力発電は、すでに世界に先駆けて、日本でその実用化に向けた準備が着実に進んでいる。水深が深い東アジア周辺の海では、着床式ではなく、浮体式洋上風力発電が主力となる。東アジアにおいて、未来志向的な再生可能エネルギーを軸に、参加国に主権を移譲させ超国家的な管理を行う「部門統合方式」の下で、経済的な手段によって戦争をなくすという安全保障上の目的を達成しようとするアジア版ECSCモデルである。このアジア版ECSCモデル「東アジア浮体式洋上風力共同体」のもたらす地球環境および東アジアの平和構築への貢献は大きい。設置地域の候補は、「東シナ海(Eastern China Sea;Dong Hai)」や「南シナ海(South China Sea;Nan hai)」等が考えられる。あえて、エネルギー資源を巡って紛争可能性の高い当該地域が最適だと考える。戦争に明け暮れてきた欧州を平和にするため、フランスと西ドイツ間の戦争を物理的に不可能にする方策を考え、独仏の石炭と鉄鋼の資源を共同の機関の管理下に置いたESCCの東アジア地域への応用である。とりわけ、東アジア地域の中でも最も紛争可能性の高い地域「東シナ海」は、いままさに尖閣列島問題等で、アジアにおける火種となる危険性の最も高い地域である。だからこそ、かつて欧州において石炭エネルギー豊富な地域であると同時に紛争の火種でもあったアルザス地域と同様に、この東アジアの火薬庫になりかねない大陸棚地域こそが、共同管理によって経済的な手段によって戦争をなくすという安全保障上の目的を達成しようとするモデルの最適な候補地であると言えよう。「東シナ海」地域において、東アジアの日本・中国・韓国・台湾等の関係当当事国の合作で、共同出資によって、海洋上に何千何万という幾多の浮体式洋上風力を建設し、「東シナ海浮体式洋上風力共同体」を構築する。そこで生み出される電力を上掲の「アジア・スーパー・グリッド(ASG)」によって、各出資国である日中韓等関係国に送電する仕組みである。そして、それ自体が恒久的平和構築装置となる。

東アジアにおいてエネルギー共同体を構築することの必然性と歴史的重要性を論点整理すると、以下5点を挙げることができる。

第1に、東アジア地域が、世界随一の経済成長エリアであり、その成長維持に大量のエネルギー供給の確保が不可欠であること 。本共同体の構築によって域内エネルギー自給率を向上させることで、アジア地域のエネルギー海外依存度を低め、エネルギー安全保障の観点からも重要かつ有効な貢献が期待できる。

第2に、世界有数の再生可能エネルギーのポテンシャルを誇る自然エネルギー豊富な地域であること。東アジアにおけるエネルギー・シフトの経済的な利益は、現状維持ケース(business as usual)による追加コストをはるかに上回る。

第3に、今後最も大規模なエネルギー資源を巡る紛争や戦争危険の潜在的リスクを抱えている地域であること 。それだけに、資源の共有を通じて、持続可能な恒久的平和を目指す「協働型コモンズ」の実践的先駆者としてかつで欧州で誕生したECSCから学び実践する意義は大きい。本共同体の構築によって結ばれるエネルギー生産の連帯性は、もはや東アジア諸国間における不毛な戦争や紛争の可能性を制約する安全装置なるばかりではなく、かような戦争や紛争が事実上不可能になることを示す意味で、恒久的平和のためのプラットフォームとしての貢献が期待できる。

第4に、将来的な「アジア共同体」実現への重要なマイルストーンになること 。世界に先駆けて、再生可能エネルギー時代に向けたエネルギー・シフトを軸としたIoTプラットフォームに接続した「協働型コモンズ」のプラットフォームを構築することによって、未来志向的な低炭素社会型の新たな超国家モデルを、世界に提示できる。このことは、アジア地域の比較優位性を担保する。

第5に、世界に向けた「新たな国際政治ガバナンスモデル」を提案することで、世界中の国家モデルのパラダイムシフトにも大いに貢献すること。ポスト・ウェストファリア体制下の新しい共同体として、「東アジア共同体」構想が、むしろ具現化に向けた制度設計の問題として登場してきている歴史的意義は大きい 。オーストラリア国立大学のガバン・マーコック名誉教授は 、東アジアの平和は、「単独の大国の覇権の下での平和体制ではなく、協商主義として、権力の均衡と共同体を重視したかたちをとるべきである。」と論じている。協商主義の「地域環境レジーム」のプラットフォームとして「東アジア脱炭素経済共同体」の意義は大きい 。

さらに特筆すべきことは、化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギーシフトがグローバルに展開し進むことによって、国際関係における競争力の源泉が、「資源埋蔵量」から「イノベーション」に移行しつつあることである。再生可能エネルギーの限界費用はゼロである 。よって、資源保有自体は無差別であり、競争力の源泉にはなりえない。むしろ、その競争力の源泉は、その無尽蔵にある再生可能エネルギーをいかに効率的に発電でき蓄電できるかの技術力やイノベーションに依拠する。今後は、軍事力ではなく、技術力の面で世界的なリーダーになることが大きな意味をもつようになる。かつて、軍事力により戦争に勝って、石油埋蔵豊富な領土を占拠して、圧倒的な資源優位を確保することで世界的なリーダーになることが大きな意味をもつ時代があった。しかし、その時代は終焉を迎えた。今後は、技術の面で世界的なリーダーになることが大きな意味をもつ時代が始まる。かような競争力の質の根本的な変化が、今後の国際関係を規定してゆく。

実は、こうしたエネルギー転換の地政学的変化における世界的潮流が、東アジア地域に、不安定な地政学的な依存関係からの卒業を促し、「東アジア再生可能エネルギー共同体」の必然性を担保する。なぜなら、東アジア諸国にとって、国際関係における競争力の源泉が、「資源埋蔵量」から「イノベーション」に移行しつつあること自体が朗報であるからである。それは、東アジアが誇るイノベーションの比較優位性である。これからは、技術イノベーションをリードする国が、世界的なエネルギー転換の恩恵をもっとも享受する。

今後、世界有数の再生可能エネルギーのポテンシャルを誇る日中韓の東アジア3か国が、同時に、再生可能エネルギーのイノベーションにおいても圧倒的な優位性を持っていることは、東アジアが、世界の再生可能エネルギーの主導権を握ることを意味している。いまや自然エネルギー技術のイノベーションにおける超大国となった中国は、世界のエネルギー転換の最前線となっており、太陽光パネル、風力発電、電気自動車などを世界で最大の製造国であり、最大の輸出国でもある。風力発電の部品、結晶シリコン太陽光発電モジュール、LEDパッケージ、リチウムイオン電池の製造付加価値でも、中国は圧倒的な競争力を示している。従来は、化石燃料輸入国として、極めて地政学的にも不安定な外部エネルギー依存状態にあった東アジア3か国が、脱炭素時代へのグローバルシフトの加速に伴い、再生可能エネルギーが主流化する時代で、化石燃料の呪縛から解き放たれると同時に、逆に、再生可能エネルギー特許累積数が物語る自国のもてる圧倒的なイノベーションの比較優位をもって、世界におけるエネルギー構造の逆転的な地位の挽回を果たせる好機が到来しているのである。

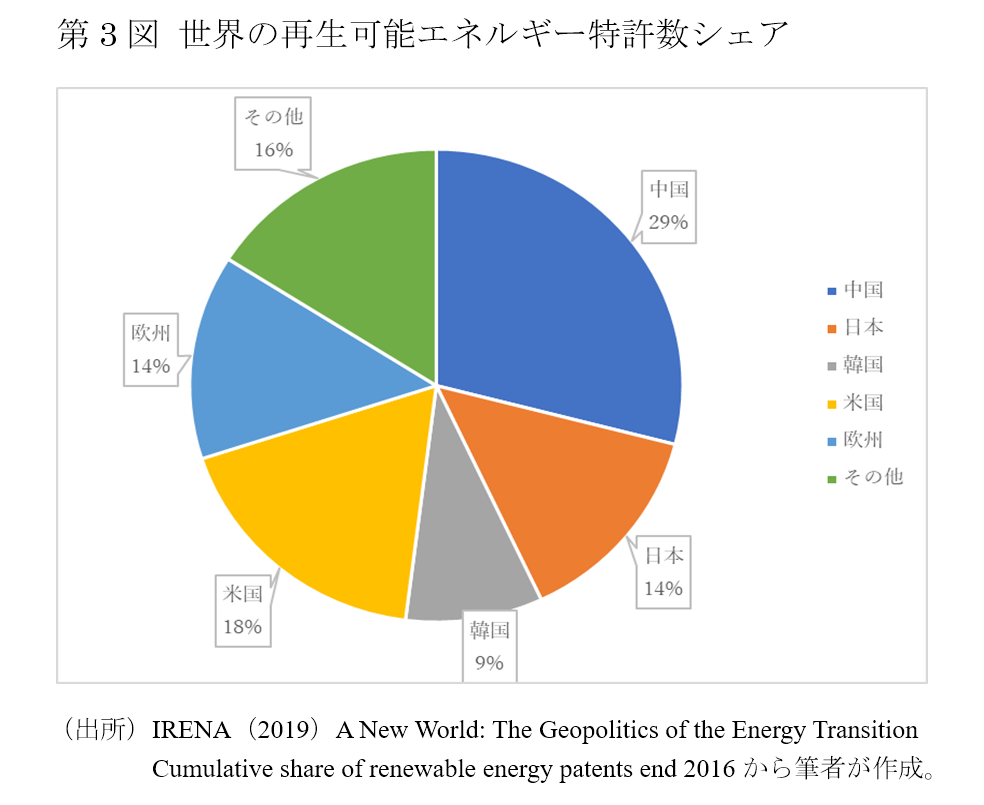

以下の第3図は、世界の再生可能エネルギーの特許数のシェア(2016)を示している。この図から、日中韓の東アジア3か国の再生可能エネルギーの特許数シェアが、世界の52%を占め、世界のクリーンエネルギー技術開発競争分野で、日中韓3か国が、いかに圧倒的な存在感をもっているかが確認できる。

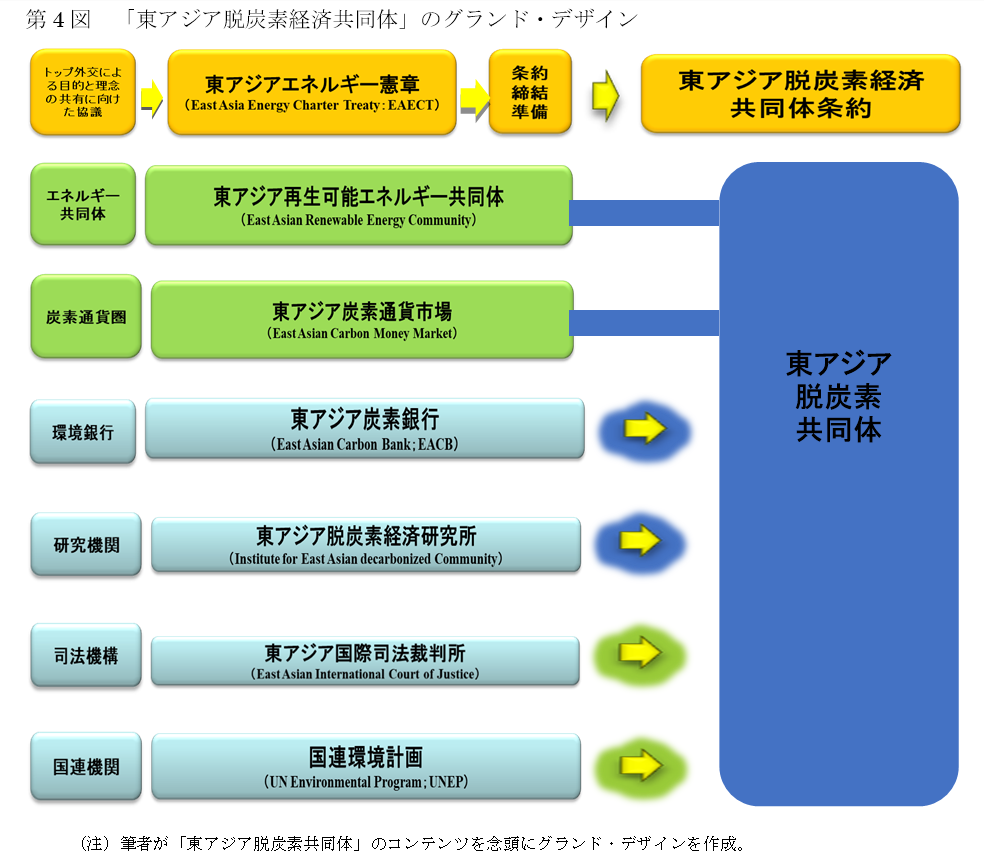

ちなみに、ここでは、個別詳細についての説明は割愛するが、「東アジア脱炭素経済共同体」を、概念設計段階ではあるが、明示的にグランド・デザインとして図式化すると、以下の図の第4図のようになる。

今の時代ほど、新たに地球環境と人間に優しいnon-greedyな仕組みの構築に、国家主権を超える新たな国際的枠組みと、それを束ねる新たな価値観が不可欠な時代はない。しかし、その一方で、現段階の東アジアの政治状況下では、残念ながら、「政冷経熱」と揶揄されてきた通り、日中韓3カ国間で「東アジア脱炭素経済共同体」に向けた研究協力を目的とした3カ国による制度的枠組みの素地は、少なくとも政府間レベルではまだない。アジアの中でも最も重要なこの3カ国の共通課題を議論し、協力を進めるための共通の制度的枠組みの素地がないこと自体は深刻な致命的な問題である。しかし、気候危機がこれだけ深刻化している中、今は、互いのあらさがしをして分断している場合ではないはずである。むしろ、今こそ、東アジア3カ国は、結束すべき時期なのである。

これだけ深刻な気候危機が全球的に顕在化している状況下、エネルギー問題の重要性が高まり、エネルギー協力をめぐる情勢が複雑化している今だからこそ、むしろ、東アジア3カ国にとって、脱炭素社会構築に向けた世界的潮流を視野に、お互いを結束させる最重要テーマとして、「東アジア脱炭素経済共同体」構想が、大きな意義を持ってくる。

アジア3カ国の為政者が、本構想がもたらす計り知れない多面的かつ重層的なな便益、すなわち、気候変動問題解決、エネルギー問題解決、恒久的平和構築等の多角的な最優先課題解決にもたらす大きなwin-winの効用について、お互いに認識を共有し、同じテーブルについて、胸襟を開きながら、高いレベルでの未来志向的な議論・対話が行う好機ととらえることが肝要である。

そして、本構想の議論を端緒に、かつての欧州がそうであった様に、やがて、東アジア3カ国政府レベルでの対話が定期的に行われる仕組みの早期実現を経て、持続可能で明るい東アジア地域の恒久的平和構築への道に結実してゆくことを期待してやまない。

そのためにも、わが国からも、本構想を材料に、日中韓首脳会談等のトップ外交の場で、中韓両首脳に対して、率先的・主体的・積極的に、働きかけを行うことを期待したい。

5.持続可能な世界設計のレシピ

以上、本稿では、まず、「気候サミット」の前途が、従来型の「国家」を前提とした国際的枠組みの交渉の延長では前途多難であるとの現状認識を示し、人類は、いま、容易ならざる深刻な実情に直面しているとの危機感を共有した。次に、その「解」として、「国家」を前提とした思考習慣からの卒業の意義を論じた。そして、、世界各地で大きなモメンタムとなりつつある「エネルギー・シフト」と「協働型コモンズ」というパラダイムシフトの世界的な潮流を視野に、「IoT」という一種の「加速器」の登場によって一気に現実味を帯びてきた永続的平和構築のためのプラットフォームとして、「東アジア脱炭素共同体」構想が、どのような必然性と歴史的意義を持つのかについて、紹介した。

本稿で紹介してきた「東アジア脱炭素共同体」という「超国家」的構想は、絵空事ではない。欧州でも実現しつつある近未来の設計図である。まったくもって不可能ではない。画餅ではないのである。

日中韓3か国のpolicy makerには、この「東アジア脱炭素共同体」というチャレンジングな構想が、決して机上の空論ではなく、極めて現実的かつ有益な提案であることを、ぜひ、ご理解いただきたい。

そして、いまこそ東アジアにおいて1日も早く、本構想を具体化することの歴史的重要性について、そして、それが、もはや技術的・経済的問題ではなく、政治の意思の力と実現力に依るものであることを、強く認識いただきたい。いまこそ、東アジアの為政者の大局観と実現力が試されているのである。

微力ながらも、この問題提起が、現下の東アジア地域における未来志向的な国際パラダイム構築の議論のささやかな端緒となればと考えている。そして、早急なる具現化を、切に祈念している。

3年前の2018年12月にポーランドで開催されたCOP24に参加した際、会場でお会いしたヨハン・ロックストローム(Johan Rockström)博士 が、「世界を持続可能にする成功の物語が必要である」と述べていたが 、まさに、本構想が、その「成功の物語」の端緒になれたら望外の光栄である。